Histoire du communisme

L'histoire du communisme recouvre l'ensemble des évolutions de ce courant d'idées et, par extension, celle des mouvances et des régimes politiques qui s'en sont réclamés. Le communisme se développe principalement au XXe siècle, dont il constitue l'une des principales forces politiques[1] : à son apogée, durant la seconde moitié du siècle, un quart de l'humanité vit sous un régime communiste[2].

Le concept d'une société égalitaire où la propriété privée serait abolie existe de très longue date dans la pensée utopiste : c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'il commence à être désigné par le mot communisme. Au début du XIXe siècle, l'idée de communisme devient une composante du socialisme : le terme est notamment revendiqué par Karl Marx et Friedrich Engels, qui publient en 1848 le Manifeste du parti communiste. Le marxisme, courant de pensée dérivé des œuvres de Marx et Engels, acquiert au cours du XIXe siècle une importance essentielle au sein de la mouvance socialiste ; quant au mot communisme, qui ne désigne pas alors un courant d'idées distinct, il continue de faire partie des vocabulaires socialiste et anarchiste, mais tombe en relative désuétude[3].

Le terme communisme revient en usage au XXe siècle, mais son emploi change alors radicalement, car en 1917, les bolcheviks, dont Lénine est le principal dirigeant et idéologue, prennent le pouvoir en Russie. L'année suivante, ils prennent le nom de Parti communiste ; l'Internationale communiste est constituée en 1919 et la mouvance socialiste se divise à l'échelle mondiale entre partisans et adversaires du nouveau régime russe[4]. Si des tendances opposées, comme la gauche communiste et plus tard le trotskisme, peuvent également se réclamer du communisme, l'Union des républiques socialistes soviétiques domine la mouvance de manière incontestée. Après la mort de Lénine, Joseph Staline s'impose comme le maître absolu de l'URSS et de l'Internationale communiste, achevant de mettre en place un régime politique particulièrement répressif et meurtrier. Le fonctionnement de l'URSS a par la suite servi de modèle aux autres régimes communistes, se caractérisant par une mainmise des partis communistes locaux sur le pouvoir politique, une économie étatisée, la présence massive de la police politique dans la société, et la surveillance des activités des citoyens[5].

.jpg.webp)

.jpg.webp)

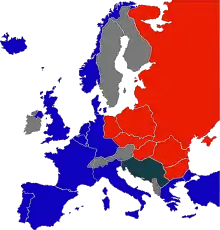

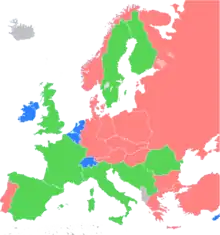

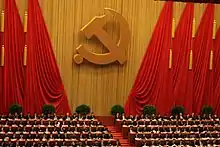

Après la Seconde Guerre mondiale, une partie des pays européens, occupés militairement par l'URSS, deviennent des États communistes à parti unique et constituent le bloc de l'Est. En Asie, la République populaire de Chine est proclamée en 1949, après la victoire militaire du Parti communiste chinois dirigé par Mao Zedong. La guerre froide oppose durant plusieurs décennies les pays communistes — eux-mêmes progressivement divisés entre eux — au « monde libre » dont les États-Unis constituent la superpuissance dominante, rivale de l'URSS. Dans plusieurs démocraties européennes, comme la France et l'Italie, les communistes constituent une force électorale de premier plan et tiennent un rôle important dans la vie intellectuelle et culturelle. La mort de Staline et la déstalinisation qui s'ensuit à partir de 1956 amènent à révéler une partie des crimes du régime soviétique, altérant l'image de la mouvance communiste. Refusant la déstalinisation, la Chine de Mao rompt avec l'URSS, mais reste isolée. L'Union soviétique use ensuite de sa puissance militaire et politique pour empêcher toute réforme conséquente du monde communiste.

De nouveaux régimes communistes apparaissent aux Amériques (Cuba), en Asie et en Afrique. La pratique dictatoriale des États communistes — dont les exemples les plus célèbres sont, en Europe, l'écrasement de l'insurrection de Budapest, la construction du mur de Berlin, et la répression du Printemps de Prague — contribue cependant à faire perdre au modèle soviétique une large part de son attrait. La Chine maoïste subit elle aussi des désastres lors du Grand Bond en avant, puis de la Révolution culturelle. Par ailleurs, l'identité communiste continue d'être revendiquée par une partie de l'extrême gauche, qui cherche des formes alternatives au modèle soviétique. La sclérose économique et politique des pays communistes leur pose des problèmes croissants[6] : à partir de 1986, un vaste mouvement de réformes, connu sous le nom de perestroïka, tente de remédier à la situation. Cette libéralisation politique s'avère cependant insuffisante pour sauver le bloc de l'Est, et débouche au contraire sur l'effondrement des régimes communistes européens. L'URSS elle-même est dissoute à la fin de 1991. De nombreux partis communistes, ainsi que plusieurs régimes se réclamant de cette idéologie, continuent cependant d'exister. La République populaire de Chine, convertie à l'économie de marché mais toujours gouvernée par un parti communiste, tient un rôle de premier plan sur la scène politique internationale et dans l'économie mondiale.

Origines du communisme

Origines du courant d'idées

L'idée d'une société égalitaire et idéalement harmonieuse, fondée sur l'égalité absolue — ou sur certains degrés d'égalité — entre êtres humains, est très ancienne : elle est largement antérieure, aussi bien à l'apparition de la mouvance politique communiste qu'au mot « communisme » lui-même. En dehors des écoles de pensée occidentales, l'idéal d'une société fraternelle se retrouve aussi bien dans le confucianisme — tout particulièrement chez Mencius — que dans le taoïsme, le bouddhisme, ou certains courants de pensée de l'islam. Ces idéaux, qui inspirent des mouvements égalitaristes plus tardifs comme celui de la révolte des Taiping, peuvent être considérés comme constituant, en Orient, des ancêtres lointains et indirects du socialisme[7]. C'est néanmoins en Occident que se développent des précurseurs plus directs de la pensée égalitariste et de l'idée d'abolition de la propriété. Sous la Grèce antique, Sparte aurait offert un modèle de société pratiquant une forme de « communisme » : selon Plutarque, le législateur Lycurgue aurait résolu à Sparte le problème de l’inégalité foncière en amenant ses concitoyens à mettre leurs terres en commun et à en opérer la redistribution. Cette communauté intégrale des biens aurait uniquement concerné les citoyens spartiates de plein droit, c'est-à-dire l'élite de la cité : sa réalité n'est en outre pas certaine[8]. Le mythe de l'âge d'or tient ensuite un rôle important dans les constructions théoriques de l’école classique et hellénistique[9]. Platon imagine, dans La République, une cité idéale, divisée en trois classes : les travailleurs, les guerriers et les dirigeants. Parmi les dirigeants — l'élite de la cité — serait appliquée la mise en commun totale des biens, y compris celle des femmes et des enfants. On ignore cependant si Platon jugeait applicable cette idée utopique : dans Les Lois, il revient à un égalitarisme foncier rappelant davantage celui de Sparte, mais sous une forme plus souple[10].

La doctrine chrétienne met également l'accent sur le partage des biens matériels[11] : au fil des siècles, la notion d'une société égalitaire où la propriété privée — censée être la source de tous les vices — n'existerait pas, revient autant dans les travaux de penseurs chrétiens réformateurs que dans certaines hérésies, notamment sous la Renaissance dans des courants issus de l'anabaptisme. Des communautés établies en Moravie, dans la mouvance des Frères Moraves, pratiquent la fraternité communautaire et ne possèdent rien en propre[12]. Durant la guerre des Paysans allemands, le prêtre itinérant Thomas Münzer, idéologue millénariste, lève une armée de paysans et prône la constitution de « communautés de saints » où tout serait partagé. Défait militairement, il est exécuté en 1525[13]. Le millénarisme égalitaire réapparaît durant la décennie suivante, avec le mouvement anabaptiste conduit par Jan Matthijs, puis par son disciple Jean de Leyde. Inspirés par les idées de Münzer, les anabaptistes animent à Münster, de 1534 jusqu'à leur écrasement en 1536, un régime théocratique et égalitariste, fondé sur communauté universelle des biens et des personnes et comprenant la pratique de la polygamie[14].

Sur le plan des idées, le courant de pensée utopiste, qui se développe à partir de la Renaissance, exprime une critique sociale par le biais de la description de sociétés fictives, idéales et harmonieuses, où l'égalité parfaite aurait généralement été réalisée par la disparition de la notion de propriété. Le philosophe et théologien Thomas More signe en 1516 le livre Utopia, qui constitue le modèle du genre en décrivant une île où règneraient l'harmonie sociale et la communauté des biens matériels. Le moine Tommaso Campanella publie en 1602 La Cité du Soleil, ouvrage décrivant une cité idéale fondée sur l'égalité universelle, où la propriété n'existerait pas et où la famille serait remplacée par un système d'éducation communautaire. Les ouvrages de More et de Campanella, fondateurs du courant utopiste, s'inspirent nettement de La République de Platon[15],[16],[17],[11]. L'imaginaire utopique continue par la suite de nourrir une critique radicale de la propriété privée, présente à des degrés divers dans les œuvres d'auteurs des Lumières : en France, le curé Meslier, Morelly et Dom Deschamps posent une partie des principes et idéaux d'égalité et d'harmonie sociale, repris par la suite par le socialisme et par le communisme[18]. En Grande-Bretagne, William Godwin, dont les idées sont empreintes d'un ascétisme à la fois puritain et individualiste jette les bases d'une forme de « communisme anarchiste » en prônant une organisation sociale sans État ni gouvernement[19].

En France sous le Directoire, Gracchus Babeuf mène en 1796 la conjuration des Égaux : sa pensée, héritière directe de la Révolution française, est particulièrement proche du communisme au sens contemporain du terme[20]. Pour l'historien Michel Winock, « Babeuf et le babouvisme offrent le premier exemple de communisme appliqué, à la fois comme idéologie et comme action révolutionnaire ». Sur le plan idéologique, Babeuf préconise une société fondée sur l'égalité de fait, l'administration commune et l'abolition de la propriété particulière. Sur le plan organisationnel, il articule ses aspirations à une pratique révolutionnaire de type nouveau, celle de l'organisation d'un coup de force par un parti clandestin. La préparation de l'insurrection est ainsi confiée par les babouvistes à un état-major secret, la « révolution communiste » devant se faire par la dictature d'une minorité. Pour Winock, la méthode de Babeuf annonce celles de Blanqui et de Lénine ; de manière plus générale, il voit dans la Révolution française la prémisse de plusieurs éléments du socialisme et du communisme, sur le plan des idées comme à celui de la pratique : pour ce qui est de l'exercice du pouvoir, avec le gouvernement révolutionnaire et les mesures d'exception du Comité de salut public que sont la Terreur et l'instauration d'une dictature « provisoire » en raison des circonstances ; pour ce qui est de l'usage du contre-pouvoir avec la pression « populaire » exercée par les sans-culottes ; Babeuf amenant quant à lui, fût-ce au niveau théorique, une technique de la prise du pouvoir[4],[21],[22].

Philippe Buonarroti, compagnon de Babeuf, s'emploie dans les décennies suivantes à entretenir et diffuser les idées babouvistes. La doctrine et la pratique politique de Babeuf constituent une origine directe de la notion contemporaine de « communisme », l'égalitarisme, la propriété commune et la redistribution des richesses étant alliés à l'usage de tactiques militantes et révolutionnaires pour prendre le pouvoir[23].

Indépendamment du courant d'idées européen, le XIXe siècle voit se dérouler, en Chine, la révolte des Taiping, mouvement fondé sur un mélange de pensée chinoise et de christianisme hétérodoxe, qui prône l'établissement d'une société théocratique strictement égalitaire (l'égalitarisme taiping se révélant très théorique en ce qui concerne les dirigeants du mouvement). Les Taiping sont plus tard récupérés par diverses écoles de pensée chinoises, dont les communistes, qui les présentent comme des précurseurs[24].

Formation du terme

Le terme « communisme » vient du latin communis formé du préfixe com- signifiant « avec » et d'une racine dérivée du substantif munus renvoyant au « devoir », à l'« office », à l'« emploi », mais pouvant aussi signifier la « fonction » ou la « tâche ». Ce substantif est lui-même issu d'une racine indo-européenne mei signifiant « changer », « aller », « échanger » et dont les dérivés (monnaie, municipalité, immunité, etc.) se réfèrent aux échanges de biens et services dans une société selon les lois et les règles établies. À cette racine préfixée s'adjoint le suffixe « -isme » désignant une « doctrine »[25].

Le mot communiste est antérieur à celui de communisme. Il apparaît dès le XIIe siècle et désigne alors le membre d'une communauté de mainmorte, forme de propriété féodale reposant sur le servage[26]. S'il ne renvoie pas alors à la notion de communauté de biens, ce sens est pris en charge par plusieurs termes connexes. Communelli au XIIIe siècle, puis Communicantes au XVIe siècle « situent très exactement les origines théoriques des doctrines communautaires anciennes »[26]. Ils font référence aux membres de sectes chrétiennes qui mettaient en commun une partie, voire la totalité, de leurs biens. En 1569, un pamphlet polonais faisant état de luttes internes entre anabaptistes et frères moraves, utilise le terme de communista en lui donnant le sens de partisan de la communauté des biens. Cet usage est repris au début du XVIIe siècle dans plusieurs textes néerlandais, puis disparaît complètement après 1650. Ces emplois sporadiques révèlent que les dérivés de commun et de communauté impliquaient de longue date la notion moderne de communisme, sans que cette acception parvienne à s'implanter durablement avant le XIXe siècle[27].

Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le terme communista est introduit dans deux langues vernaculaires : le français et l'italien. Un traité de Victor de Mirabeau emploie en 1766 communiste dans son sens médiéval de « membre d'une communauté de mainmorte »[28]. À la fin des années 1770, son équivalent italien, communisti, désigne l'habitant d'une commune rurale[28]. Selon l'historien Jacques Grandjonc, le terme semble avoir connu une certaine fortune dans l'aire géographique Provence-Alpes-Toscane. Tout au long du XIXe siècle, il y est mobilisé pour caractériser de nombreux statuts liés à la vie en communauté : député, copropriétaire, détenteur de biens communaux etc[28].

L'écrivain Restif de la Bretonne semble avoir joué un rôle décisif dans l'évolution sémantique du concept. En 1785, il publie la lettre d'un propriétaire terrien et philosophe provençal, Victor d'Hupay, qui se déclare « communiste »[28]. D'Hupay est l'auteur du livre Projet de communauté philosophe (1777), qui décrit un idéal de vie en collectivité[29] : il y reprend plusieurs conceptions platoniciennes et se dit favorable à une éducation « communautaire », détachée au moins partiellement du cercle familial. L'idéal philosophique de d'Hupay demeure assez imprécis, mais « la leçon de langage n'a pas été perdue pour Restif »[30]. Écrit et publié en 1795, le livre de Restif Monsieur Nicolas multiplie les occurrences de communiste et crée le terme français de communisme. Les deux mots se rapportent à une idéologie politique précise : le babouvisme, soit la pensée de Gracchus Babeuf[30].

Le terme allemand Kommunismus serait peut-être antérieur. En , le poète Friedrich Hölderlin rédige un court essai intitulé Du communisme des esprits (Communismus der Geister), à la suite d'une conversation avec le philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel[31]. L'authenticité de cet essai a été discutée, même si l'orthographe employée (un C pour Communismus) plaide en faveur d'une datation antérieure au XIXe siècle[32]. La notion de communisme est employée dans un sens assez christianisant : « communauté de tous les esprits qui vivent dans une même foi, dans un même monde, parce que cette foi et ce monde expriment un même « esprit » : une communauté du divers impliquée dans l'identité du tout »[31]. Ce communisme spirituel possède sans doute certaines implications matérielles. À plusieurs reprises, Hölderlin s'est déclaré favorable à une mise en commun des biens. Dans son roman épistolaire Hyperion, il décrit le futur État libre sous le prisme de la maxime suivante : « Tout pour tous et chacun pour tous »[33],[34]. Au cours de la décennie 1790, Kommunismus semble avoir continué de circuler. Un procès-verbal autrichien rend ainsi compte des positions d'un jacobin viennois, Andreas Riedel, qui souligne que, « si le terme existait », il qualifierait sa doctrine de Kommunismus[30].

À peine formalisés, les mots communiste, communisme et Kommunismus disparaissent. Le Consulat, l'Empire et la Restauration « vont voir affleurer d'autres intérêts, d'autres vocables »[30]. En 1827, le journal britannique Co-operative Magazine qualifie le socialisme de Robert Owen de système « social, coopératif et communioniste »[35]. Les deux termes ne réapparaissent cependant vraiment qu'en 1839. Héritière du babouvisme, la Société secrète des travailleurs égalitaires rattache communiste à la notion de prolétaire révolutionnaire[30]. Le 1er juillet 1840 se tient à Belleville un « banquet communiste », animé par Richard Lahautière et qui attire environ 1200 participants, en majorité des ouvriers[36] ; l'événement contribue à la diffusion du terme dans la presse française et internationale[30]. John Goodwyn Barmby, correspondant de la revue socialiste anglaise New Moral World, forge communist et communism, rapidement repris dans la presse britannique[37]. L'Allgemeine Zeitung d'Augsburg traduit les comptes-rendus parisiens du banquet en réactualisant Kommunist. Kommunism n'est réintroduit dans un texte écrit allemand qu'en 1841, même si le terme était déjà oralement employé dans la Ligue des justes l'année précédente[37]. Dans les années 1840, le substantif communauté est en compétition dans l'usage avec le terme abstrait communisme. En revanche, l'adjectif communiste semble avoir rapidement supplanté le terme alternatif de communautaire. En 1845, Engels parle encore des communistes comme du « parti de la communauté » (Gemeinschaft Partei) ; Proudhon parle indifféremment des « communautaires », des « partisans de la communauté », des « communistes » ou du « communisme », visant généralement les partisans de Cabet mais également, à l'occasion, les « communistes allemands », c'est-à-dire ceux de Marx[38].

Naissance du socialisme

Au début du XIXe siècle, la révolution industrielle en Europe et les bouleversements qui l'accompagnent entraînent, tout d'abord en France et au Royaume-Uni, le développement des idées socialistes. Ce courant anticapitaliste, qui vise à résoudre la question sociale en améliorant la condition de la classe ouvrière, se pose progressivement en expression politique du mouvement ouvrier. Le vocable de communisme, que certains auteurs et militants préfèrent d'ailleurs à celui de « socialisme », devient partie intégrante du courant dit du « socialisme utopique » (entendu comme socialisme pré-marxiste) qui envisage une réorganisation complète de la société afin de promouvoir l'égalité entre les individus[39]. L'entrepreneur et philosophe britannique Robert Owen préconise, pour résoudre les problèmes nés de l'individualisme capitaliste, une nouvelle organisation de la société via la constitution de communautés — des « villages de coopération » de 500 à 2 000 personnes, formés de groupes égalitaires d'ouvriers et de cultivateurs organisant leur auto-suffisance sur le modèle coopératif. Dans les années 1820, Owen fonde plusieurs communautés de ce type, dont la plus célèbre est celle de New Harmony, aux États-Unis. L'échec de ces projets n'empêche pas leur instigateur de connaître une grande renommée : jusqu'aux années 1840, l'« owenisme » compte de nombreux disciples[40],[41].

Les questions du travail et de la propriété privée inspirent à de nombreux penseurs de la famille socialiste des écrits radicaux. Charles Fourier — qui ne se présente pas lui-même comme communiste[42] — préconise non pas la suppression de la propriété, mais sa réforme via l'organisation de la société en phalanstères fondés sur la libre association et l'harmonie. Pierre-Joseph Proudhon, tout en s'opposant lui aussi au courant communiste par hostilité à l'idée de communauté[43], contribue à rendre célèbre le dicton « La propriété, c'est le vol » dans son ouvrage Qu'est-ce que la propriété ? (1840)[44]. Louis Blanc n'envisage pas la disparition de la propriété privée, mais sa généralisation par la coopération et l’association : dans son ouvrage Organisation du travail (1839), il prône une réorganisation du monde du travail au sein d'« ateliers sociaux » qui annoncent, comme par ailleurs les idées de Proudhon, les principes de l'autogestion[45] ; Blanc utilise également l'adage « De chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins » : cette formule également présente chez Cabet et censée représenter l'idéal d'une société socialiste ou communiste, connaît, sous diverses variantes, une grande fortune au temps du socialisme utopique ; elle sera ensuite reprise par Marx, ainsi que par des penseurs anarchistes comme Kropotkine[46].

Au sein du mouvement socialiste, le terme de communistes tend à désigner un ensemble de tendances radicales, au point qu'Engels peut écrire en 1890 que « le socialisme signifiait en 1847 un mouvement bourgeois, le communisme un mouvement ouvrier ». L'appellation communistes distingue plus particulièrement les socialistes insistant sur la réalité de la lutte des classes et ne comptant pas sur la bonne volonté des classes dominantes pour parvenir à une autre organisation de la société. On retrouve des communistes dans le courant d'idées « néo-babouviste ». Les socialistes communistes tendent, en France, à se réunir au sein de sociétés secrètes et prennent part à des insurrections : certains connaissent la prison. Malgré un radicalisme commun, le mot recouvre, dans les années 1840, des courants d'idées assez divers au sein de la famille socialiste[47]. Babeuf demeure pour cette mouvance une figure mythique, mais la référence qui est faite à son œuvre et à son action demeure souvent superficielle : les divers théoriciens et militants qui se réclament de lui avec insistance tendent souvent, dans les faits, à se démarquer de ses idées[48].

Le blanquisme

Auguste Blanqui, qui compte parmi les disciples de Babeuf, en a principalement retenu le principe de la prise du pouvoir par un coup de force[48] : il participe à de nombreuses conspirations, ses multiples séjours en prison lui valant un statut légendaire dans les milieux révolutionnaires. Son nom donne naissance au courant du blanquisme, pour lequel la révolution doit être provoquée par un petit groupe organisé de militants qui donnerait l'impulsion au peuple[49]. Homme d'action plus que théoricien, Blanqui envisage une révolution violente, qui se traduirait par une dictature du prolétariat où le peuple serait armé au sein d'une milice nationale. Le passage progressif à une société communiste se ferait en diffusant l'éducation au sein du peuple et en luttant contre les religions, perçues comme des instruments d'oppression[50].

C'est l'échec politique de Blanqui — dont la tentative d'insurrection, en 1839, vire au fiasco — qui tend à sonner le glas d'une certaine mythologie révolutionnaire. L'idée « communiste » est alors essentiellement reprise par des intellectuels, qui n'envisagent pas de la réaliser par une révolution violente ou par l'action clandestine[48].

Le socialisme utopique

Au début des années 1840, les « communistes » français visent non plus à prendre le pouvoir mais à éduquer le peuple en diffusant la doctrine par le biais de la propagande, et en proposant une étude de la société à visées « scientifiques » qui se baserait sur une « connaissance objective de la nature humaine »[48]. La tendance communiste la plus influente est alors, en France, celle de l'intellectuel chrétien Étienne Cabet, au point que la paternité du mot communisme a été attribuée à ce dernier[51],[52]. Cabet, inspiré par More, Rousseau et Owen, publie en 1840 le livre Voyage en Icarie dans lequel il décrit une société idéale dans la tradition utopique de More ou de Campanella ; la même année, il publie la brochure Comment je suis communiste. Dans ses livres et dans son journal Le Populaire, il prône le passage progressif à une société égalitaire et de propriété commune, gouvernée par le biais de la démocratie directe : pour lui, tout véritable chrétien est forcément communiste car Jésus-Christ prescrit « la communauté »[53]. Dans les années suivantes, Cabet, qui a convaincu de nombreux adeptes, se lance aux États-Unis dans l'expérience de diverses communautés sur le modèle de l'Icarie[49]. L'expédition des « icariens », victimes d'une nature hostile et de leur mauvaise organisation, tourne cependant vite au désastre, et les diverses communautés inspirées des idées de Cabet disparaissent avec le temps[54],[48]. D'autres expériences communautaires, à fondement purement religieux, existent par ailleurs à la même époque aux États-Unis, comme les colonies Amana fondées par des Allemands piétistes, ou les communautés Shakers. Ce courant de pensée et ces communautés religieuses refusant la propriété privée sont désignés sous l'expression générique de communisme chrétien[55],[56].

Un autre courant communiste que celui de Cabet, lié plus directement à la tradition révolutionnaire et à l'héritage babouviste, se retrouve en France chez des intellectuels comme Richard Lahautière, Théodore Dézamy, Jean-Jacques Pillot ou Albert Laponneraye. Les théoriciens ne se montrent pas forcément précis quant au mode de passage de la société capitaliste à la société communautaire[49]. Dézamy et Pillot, rejetant toute idée de coup d'État, s'emploient à faire connaître leurs idées via des initiatives comme le « banquet communiste » organisé à Belleville en 1840. L'éphémère journal L'Humanitaire tente également de diffuser en France les idées communistes, en prônant une « science sociale » qui serait « entièrement conforme à l'organisme humain ». Bien que leurs idées soient souvent divergentes, le point commun de la plupart de ces intellectuels communistes français est de viser la construction d'une nouvelle société, qui imiterait la solidarité naturelle du corps humain[48].

Le courant communiste ne se limite pas aux seuls socialistes français : en Allemagne, les idées socialistes pénètrent avec un certain retard et touchent d'abord principalement les milieux intellectuels, influencés par les courants français. C'est à travers un ouvrage de Lorenz von Stein, Le socialisme et le communisme dans la France contemporaine (1842) que les Allemands acquièrent une connaissance approfondie des doctrines venues de l'étranger. Entretemps, divers courants ont fait leur apparition : en 1836, à Paris, des socialistes allemands en exil fondent, à l'initiative de Wilhelm Weitling, la Ligue des justes, qui compte des membres dans plusieurs pays (Suisse, Royaume-Uni…). Weitling prône un communisme empreint d'un mysticisme chrétien comparable à celui des anabaptistes du XVIe siècle : croyant à une révolution sociale qui résulterait d'un mouvement de masse et détruirait la puissance de l'argent, il présente le prolétariat comme l'instrument désigné de l'affranchissement de l'humanité. Karl Schapper, l'un des membres de la Ligue, publie en 1838 l'ouvrage La Communauté des biens, dans lequel il décrit la fin de la propriété privée comme la condition de toute démocratie ; il anime également à Londres la Société communiste de formation ouvrière (Kommunisticher Arbeiterbildungsverein) qui constitue une foyer actif de militantisme socialiste. L'idéologie communiste ainsi diffusée demeure voisine de l'« icarisme » d'Étienne Cabet et compte sur la « raison » et la « discussion pacifique » pour faire triompher ses principes[57].

Les idées socialistes s'enracinent notamment chez les intellectuels allemands à la faveur de la radicalisation du courant des jeunes hégéliens (ou hégéliens de gauche). Ces derniers, athées et matérialistes, réfutent notamment l'idée des hégéliens conservateurs selon laquelle la société prussienne représente un aboutissement de l'Histoire : pour les jeunes hégéliens, la société est au contraire appelée à évoluer et à se réformer jusqu'à parvenir à un degré d'organisation toujours plus juste et rationnel[58]. Moses Hess, futur penseur du sionisme, vise à transformer la méthode de Hegel en philosophie de l'action : il imagine en 1837 dans son Histoire sacrée de l'humanité un régime de fraternité morale et de communauté de biens qui serait une « nouvelle Jérusalem » où l'homme retrouverait sa vraie nature sur la base de l'altruisme. Pour Hess, le communisme est « la loi vitale de l'amour, transportée dans le domaine social »[59].

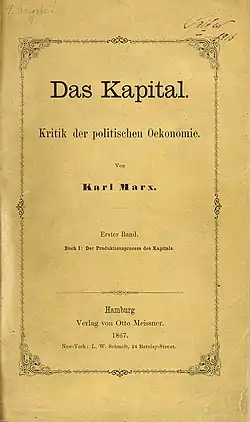

Le Manifeste du parti communiste

La Ligue des justes est reprise en main en 1846 par Joseph Maximilian Moll et Karl Schapper. La section londonienne de la Ligue la détourne du communisme « philosophique et sentimental » qui avait été le sien sous l'influence de Weitling. En juin 1847, la Ligue des justes prend le nom de Ligue des communistes, sous l'impulsion de Karl Marx et Friedrich Engels. Tout d'abord liée à la Société des saisons blanquiste, elle affiche d'emblée un credo internationaliste en substituant à sa précédente devise « Tous les hommes sont frères » le nouveau mot d'ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » ; en février 1848, Marx et Engels publient la « profession de foi » du mouvement, intitulée Manifeste du parti communiste. Si le Manifeste n'a pas dans l'immédiat une influence notable[60], sa parution a, à moyen terme, de profondes conséquences sur le mouvement socialiste et sur la notion de communisme. Marx et Engels posent les bases d'une conception à visées scientifiques du socialisme et de l'analyse sociale en général, affirmant une orientation nettement révolutionnaire. Proches dans leur jeunesse des jeunes hégéliens, ils rejettent les conceptions chrétiennes du communisme, et prônent au contraire un athéisme militant[61]. Pour Marx et Engels, le communisme doit cesser d'être une construction abstraite, pour constituer au contraire « le mouvement réel qui abolit l'état actuel »[48].

En 1848, dans le contexte du « Printemps des peuples », le mot « communisme » est devenu suffisamment connu pour que l'essayiste français Alfred Sudre publie, afin de dénoncer le courant d'idées dans son ensemble, l'ouvrage Histoire du communisme, ou réfutation historique des socialistes : y sont notamment englobés sous le vocable « communiste » Platon, Sparte, l'anabaptisme, Owen, Saint-Simon, Fourier et Proudhon. Il n'y est fait aucune mention de Marx[62]. L'année suivante, Adolphe Thiers publie la plaquette Du communisme, dans laquelle il attaque conjointement Marx et Proudhon[63].

Le communisme de Marx

Karl Marx indique dans la préface de l'Introduction à la critique de l'économie politique qu'il s'est rallié aux doctrines socialistes et communistes vers 1842-1843. Collaborateur d'une gazette libérale, la Rheinische Zeitung, il effectue à cette époque une série de reportages, sur les délits forestiers en Moselle, qui le sensibilise aux questions sociales[64]. Parallèlement, la gazette diffuse « un écho affaibli, pour ainsi dire philosophique, du socialisme et du communisme français »[65]. En 1843, sa parution est suspendue par les autorités prussiennes. À la suite de cette censure, Marx radicalise ses positions. Il estime désormais que l'action politique ne suffit pas pour changer la société : il est nécessaire d'en passer par une restructuration complète des rapports économiques[64].

Échaudé par la répression prussienne, Marx émigre en France en . Pendant son séjour parisien, il se familiarise avec les diverses idéologies et théories révolutionnaires qualifiées, parfois indistinctement, de socialiste ou de communiste. Témoignant de ces multiples influences, les Manuscrits de 1844, ou « Manuscrits de Paris », définissent le communisme comme une société de liberté complète[66]. Par contraste avec la démocratie libérale, la démocratie communiste repose sur un consensus permanent entre l'ensemble de ses membres : il n'y a ni représentants, ni élections périodiques[67]. Le pouvoir du peuple est constant. Par contraste avec l'économie capitaliste, l'économie communiste refuse la division du travail et permet à chaque individu d'exercer le métier qu'il souhaite à n'importe quel moment[67]. Ce premier communisme de Marx tranche avec le communisme plus radical des babouvistes. Il s'inscrit davantage dans un courant romantique et utopique marqué par le socialisme de Charles Fourier ou les conceptions de son ami Heinrich Heine[67].

Par-delà ces emprunts, Marx développe une synthèse originale : son communisme est un communisme historique qui trouve une place définie dans l'évolution sociale de l'humanité. Il ne vise pas à remplacer le système capitaliste, mais à lui succéder, en accord avec la logique dialectique du développement économique[68]. Cette succession ne peut pas intervenir à n'importe quel moment : la société doit avoir atteint un stade où ses contradictions internes deviennent insurmontables. Concrètement, en détruisant et en assimilant les petites structures commerciales, l'industrialisation empêche l'émergence d'un marché stable : la surproduction devient systématique ; les conditions des masses s'égalisent et se retrouvent imbriquées dans un destin commun ; le prolétariat universel est prêt à faire sa révolution[69]. Dans la mesure où l'économie de marché représente un état antérieur au communisme, ses acquis et caractéristiques fondamentaux ne disparaîtront pas, mais seront absorbés dans une organisation supérieure[69]. Les méthodes de travail rationnelles mises au point par la bourgeoisie seront ainsi reprises et systématisées par le prolétariat. Le Manifeste du parti communiste de 1848 décrit ainsi une armée industrielle qui agit en concordance avec un plan commun[69].

Ici se dessine l'une des principales contradictions du communisme de Marx, qui témoigne de la pluralité de ses influences originelles[69]. La description inactuelle de la société communiste dans les Manuscrits de 1844 décrit des rapports sociaux fondés sur des choix individuels toujours fluctuants. Inversement, le récit dynamique de la succession des infrastructures sociales établit une continuité entre les méthodes de production capitalistes et communistes, en particulier en ce qui a trait à la division du travail[70]. On voit ainsi se concilier deux ou trois approches différentes du communisme. L'historien David Priestland distingue ainsi un communisme romantique (fondé sur la cohabitation spontanée d'individus entièrement libres), un communisme radical (fondé sur la révolte du prolétariat) et un communisme moderniste (fondé sur une administration centralisée)[70]. Après l'échec des mouvements révolutionnaires de 1848, Marx et, plus particulièrement, son collaborateur Friedrich Engels tendent à privilégier l'approche moderniste. Assez marqués par la biologie darwinienne, ils cherchent à donner à leurs travaux une caution scientifique[71]. L'observation attentive des échanges économiques et sociaux et la déduction des lois de l'histoire prennent l'ascendant sur les spéculations romantiques. Le communisme conçu comme conséquence logique des déséquilibres du capitalisme est objectivé et rationalisé. Il s'agit désormais du produit d'une association entre des techniciens planificateurs et des exécutants[72]. Ce système n'est plus tant apprécié pour sa liberté que pour son efficacité, sa capacité à mettre un terme aux progrès et régressions erratiques de l'économie de marché[71]. À la fin de sa vie, Marx tente néanmoins de concilier les approches modernistes et romantiques en distinguant plusieurs stades internes au développement de la société communiste[73]. La dictature du prolétariat assure d'abord le renversement complet de la bourgeoisie et de ses institutions. S'ensuit une phase de bas-communisme (que les bolcheviques qualifieront de socialisme réel) qui correspond au communisme moderniste : des techniciens contrôlent rationnellement la production. Enfin, ce processus graduel s'achève par le haut-communisme, stade ultime où la société se perpétue sans aucune coercition ; devenu inutile, l'État se désagrège[73].

En tant qu'objet historique, le communisme pose un problème d'un autre ordre : celui de sa réalisation. Marx élabore un schéma de succession assez précis : initialement la société féodale, puis la révolution libérale, la société bourgeoise, la dictature du prolétariat et enfin la société communiste. Toutefois, il ne donne aucune temporalité précise. Si l'ordre est immuable, ses diverses phases peuvent se moduler[73]. Pendant les révolutions de 1848, Marx s'interroge ainsi sur le cas de l'Allemagne. Autant la révolution communiste lui paraît imminente en France, autant la société allemande demeure archaïque : elle n'a pas encore fait sa révolution bourgeoise et reste dominée par des structures féodales[74]. Marx incite en conséquence les communistes allemands à se placer dans une double perspective : celle, prochaine, de la révolution bourgeoise et celle, lointaine, de la révolution communiste. Concrètement, le prolétariat doit faciliter l'avènement d'une démocratie parlementaire sans perdre de vue son propre destin[74]. À côté de ces accélérations, Marx admet également des raccourcis. En 1881, il affirme à la socialiste russe Vera Zassoulitch que les communautés agraires rendent possible une révolution communiste immédiate dans l'empire tsariste[75]. Généralement réticent à spéculer sur l'avenir, il laisse ainsi subsister plusieurs ambiguïtés et incertitudes dans son schéma historique. Celles-ci vont alimenter de multiples débats idéologiques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle[75].

Diffusion du socialisme et du marxisme

.png.webp)

De la première à la deuxième Internationale

L'échec du printemps des peuples n'entrave que temporairement le développement des mouvements socialistes et ouvriers et le contexte politique plus libéral des années 1860 favorise par la suite leur officialisation. Au cours du XIXe siècle, le développement du mouvement socialiste accompagne, de manière plus ou moins étroite selon les pays, celui du syndicalisme en Europe. En 1864, plusieurs organisations socialistes européennes tentent de s'accorder au sein de l'Association internationale des travailleurs (ou Première Internationale). Ses statuts provisoires sont conçus et rédigés par Marx[76] ; ce dernier ne parvient cependant pas à empêcher l'émergence de multiples clivages. Les syndicats anglais ne rompent pas leurs liens politiques avec le Parti libéral et défendent une approche pragmatique d'amélioration graduelle de la condition ouvrière[76]. Inversement, des anarchistes comme Mikhaïl Bakounine ou Pierre-Joseph Proudhon dénoncent les tendances autoritaires et les prétentions scientifiques du marxisme ; ils privilégient une forme de socialisme décentralisé qui exclut tout recours à une élite technocratique[77]. Aucune de ces tendances ne se qualifie alors de communiste : le terme tend à perdre sa connotation idéologique pour être remplacé par de nouveaux concepts comme la social-démocratie qui devient, dans une partie des pays européens, le synonyme de socialisme au sens de mouvement politique organisé[77],[78].

Des membres de l'Internationale participent à la Commune de Paris : si la plupart d'entre eux ne sont pas des disciples de Marx, mais plutôt de Proudhon ou de Blanqui, Marx et Engels considèrent avec intérêt cette expérience de démocratie participative active. Marx parle de « gouvernement de la classe ouvrière », Engels écrivant pour sa part, en 1891, que la Commune était l'application de la dictature du prolétariat[79],[80],[81],[82]. L'expérience de la Commune de Paris représente, dans l'imaginaire socialiste et, plus tard, communiste, un puissant souvenir historique et l'image d'une véritable tentative de gouvernement révolutionnaire : de nombreuses familles politiques revendiquent ensuite sa filiation[83]. Le soutien de Marx à la Commune, par son texte La Guerre civile en France, contribue également à l'époque à populariser la figure de ce dernier auprès d'un public élargi[80] à l'époque même où l'Internationale commence à se disloquer, avec notamment la scission entre les partisans de Marx et les anarchistes conduits notamment par Mikhaïl Bakounine ; les anarchistes, opposés aux conceptions « autoritaires » de Marx (les marxistes étant considérés comme les champions d'une forme de « communisme étatique »[84]), se retrouvent par la suite chez les collectivistes libertaires (ou « anarcho-collectivistes ») disciples de Bakounine et les anarcho-communistes (ou « communistes libertaires ») inspirés par la pensée d'auteurs comme Pierre Kropotkine ou Errico Malatesta. L'anarcho-communisme, qui nie toute notion de propriété publique, déborde l'anarcho-collectivisme vers la fin des années 1870 : par la suite, après avoir parfois dégénéré dans l'exercice d'une violence gratuite via la forme terroriste de la « propagande par le fait », il évolue lui-même vers la pratique anarcho-syndicaliste. Ce n'est qu'en 1896 que les socialistes anarchistes sont définitivement exclus de l'Internationale ouvrière[85],[86]. En Amérique latine, les idées socialistes libertaires se diffusent notamment à la fin du XIXe siècle par l'intermédiaire de l'émigration européenne, surtout italienne — Malatesta, exilé en Argentine, y publie le journal bilingue La Question sociale — et des milieux anarcho-syndicalistes, en l'absence dans un premier temps d'organisations socialistes structurées. En 1878, au Mexique, un groupe d'anarcho-communistes crée un « Partido Comunista Mexicano » : un mouvement communautaire naît dans la vallée de San Martín Texmelucan, où des paysans se partagent les terres, jusqu'à ce que l'armée intervienne et écrase l'« émeute communiste »[87].

La deuxième révolution industrielle qui s'amorce à la fin des années 1870 en Europe paraît confirmer les analyses et les prédictions de Marx : les industries deviennent de plus en plus importantes ; la condition ouvrière se généralise au détriment de la paysannerie et de l'artisanat ; les conflits sociaux et les inégalités économiques s'exacerbent[88]. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, la pensée de Marx donne naissance au marxisme, vaste courant d'idées marqué par le matérialisme (aux sens historique et dialectique du terme) et l'athéisme[89], qui s'impose progressivement comme une idéologie de référence des mouvements socialistes, au détriment de celles de Proudhon ou Bakounine. Le degré d'influence du marxisme est inégal selon les pays mais en Allemagne et en Autriche (où naît au début du XXe siècle le courant dit de l'« austromarxisme »), de même qu'en Russie, il occupe une position dominante au sein de la famille de pensée socialiste[90].

L'Allemagne récemment unifiée est le terrain privilégié de la diffusion théorique et politique du marxisme. Le Parti social-démocrate d'Allemagne (Sozialdemokratische Partei, ou SPD) naît initialement d'un compromis entre le « socialisme de la chaire », plutôt pragmatique, inspiré des conceptions de Ferdinand Lassalle et le socialisme ouvrier marxisant d'August Bebel. Ce compromis s'incarne dans le Programme de Gotha, qui est vivement critiqué par Marx et Engels. Toutefois, condamné à la clandestinité par la Loi contre les socialistes (Sozialistengesetz) de 1878, le Parti se radicalise : « l’idée de la lutte des classes gagne du terrain au détriment des conceptions lassalléennes »[91]. Cette radicalisation ne concerne pas que l’électorat. Formée en partie par Engels, la nouvelle élite intellectuelle du Parti se rallie ouvertement aux doctrines marxistes[92]. En 1891, la Loi contre les socialistes est abrogée en Allemagne. Elle n'est pas parvenue à enrayer l’essor du Parti qui représente désormais 20 % de l’électorat[91]. Afin de se restructurer, le Parti convoque un congrès à Erfurt. Le « programme d'Erfurt », qui en ressort, reprend tous les grands thèmes du Capital : l'aliénation du travail ouvrier, la lutte des classes, les contradictions insolubles du capitalisme bourgeois…[93]. Fortement liée aux syndicats qui se développent en Allemagne après la fin des lois d'exception et surtout le départ de Bismarck en 1890, la social-démocratie allemande, très puissante, constitue une véritable « contre-société ouvrière » et tend au monopole de la représentation du mouvement ouvrier en Allemagne[94].

Les mouvements socialistes ne sont à nouveau fédérés qu'en 1889, lors de la fondation de l'Internationale ouvrière (ou Deuxième Internationale). Si le marxisme y est largement représenté, les nuances idéologiques et les dissensions tactiques sont nombreuses entre les partis[95].

Querelle entre réformistes et révolutionnaires

.jpg.webp)

Progressivement, de nouveaux clivages émergent au sein même du marxisme. L'un des principaux idéologues du SPD, Eduard Bernstein, développe une approche théorique nouvelle : le réformisme. Dans son optique, le marxisme est une science et, en tant que science, il doit se conformer aux données immédiates de l'observation socio-économiques[96]. Plusieurs prédictions du Capital ne se réalisent pas : la classe moyenne, en particulier, résiste à toute absorption par le prolétariat ou la bourgeoisie[97]. Ce renversement épistémologique a d'importantes conséquences politiques : le socialisme ou le communisme désignent désormais un processus plutôt qu'un état précis. Bernstein qualifie ainsi rétrospectivement de communistes plusieurs hommes politiques anglais du XVIIe siècle[98]. Pour Bernstein, le mouvement socialiste doit renoncer à l'idée de lutte des classes, cesser de se penser comme le parti du prolétariat en devenant un vaste parti démocratique qui représenterait également les classes moyennes, et proposer non plus une révolution mais simplement des réformes visant à une plus grande justice sociale. La diffusion de ce réformisme suscite au sein du SPD l'important débat dit de la « querelle réformiste » (Reformismusstreit) et entraîne par contre-coup l'avènement d'un anti-réformisme. En 1899, un congrès est organisé à Hanovre pour statuer sur l'orientation générale du Parti : l'option réformiste est rejetée par 216 voix contre 21[99]. Ce rejet massif des thèses « révisionnistes » dissimule un important clivage interne. La direction du Parti critique les théories de Bernstein sur un plan tactique, August Bebel et Karl Kautsky se faisant les champions de l'orthodoxie marxiste

. Rosa Luxemburg, figure de la gauche du SPD, s'oppose elle aussi aux thèses de Bernstein ; elle partage cependant avec lui la critique du décalage entre discours révolutionnaire et pratique réformiste, et prône une revitalisation de la social-démocratie par l'« action de masse ». On voit ainsi émerger trois tendances qui se distinguent de plus en plus[100].

En France, le socialisme émerge dans différents groupes, cercles, syndicats et derrière certains leaders, mais souffre longtemps, contrairement au socialisme allemand, d'un manque d'unité. Les partisans de Marx se retrouvent surtout dans le Parti ouvrier français, de Jules Guesde et Paul Lafargue (lui-même gendre de Marx). Le programme rédigé par Guesde obtient d'ailleurs l'imprimatur de Marx et Engels en personne[101],[102]. La famille socialiste française ne s'unifie qu'en 1905, avec la création de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO). Solidement implanté sur le plan électoral, le socialisme français est fortement attaché aux principes républicains, et faiblement marxiste. Guesde s'est fait le diffuseur en France d'un marxisme dogmatique, sans grand effort de renouvellement théorique ; Jean Jaurès, quant à lui, a intégré des éléments de marxisme dans son discours mais se fait l'avocat d'un « évolutionnisme révolutionnaire » — soit d'une progression vers le socialisme comme achèvement des principes républicains — et rejette la vision marxiste de l'État[103] ; si Jaurès se réclame du courant des « collectivistes » et des « communistes », au sens de partisans de la propriété collective des moyens de production, il fait dans ses idées une large place à l'individualisme et considère que si la nation doit être détentrice des moyens de production, elle doit déléguer ceux-ci à des coopératives et à des syndicats où l'initiative individuelle serait essentielle[104].

Dans le reste de l'Europe, le mouvement socialiste — dit également social-démocrate ou travailliste — se développe également, mais à des degrés très divers selon les pays pour ce qui est de l'importance de la pensée marxiste en son sein et du degré d'alliance entre parti et syndicats. Dans plusieurs pays, l'évolution vers le réformisme est sensible à la veille de la Première Guerre mondiale, avec l'abandon de la ligne révolutionnaire et de la remise en cause du capitalisme, dont il n'est désormais question que de socialiser les profits. C'est notamment le cas en Scandinavie, mais aussi en Allemagne où se développe néanmoins une aile d'extrême gauche incarnée par des personnalités comme Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ou Clara Zetkin[105]. Rosa Luxemburg se distingue notamment en critiquant vivement l'évolution vers le réformisme de la social-démocratie allemande et prône un processus révolutionnaire que le prolétariat prendrait en main, partis et syndicats devant se contenter d'éclairer initialement les ouvriers sans prétendre ensuite les diriger[106].

Le contexte particulier de la Russie

L'Empire russe se distingue du reste des monarchies européennes par une économie peu industrialisée, des structures sociales encore très archaïques dont les réformes — comme l'abolition tardive du servage en 1861 — échouent à gommer les profondes inégalités et un système de monarchie absolue imperméable à la pénétration des idées démocratiques. L'exode des populations rurales pauvres vers les zones urbaines aboutit à la formation d'une classe ouvrière vivant dans des conditions souvent très difficiles et ne bénéficiant, dans la seconde moitié du XIXe siècle, d'aucune des avancées sociales des autres prolétariats européens[107]. Des mouvements socialistes apparaissent, comme les Narodniki, qui passent d'une aspiration au « retour à la terre » à de véritables actions révolutionnaires violentes[108]. Le mouvement socialiste se développe surtout chez les intellectuels, à travers les travaux d'auteurs comme Alexandre Herzen, Nikolaï Ogarev ou Nikolaï Tchernychevski dont le roman Que faire ? constitue une inspiration pour une génération de jeunes révolutionnaires. Les premières associations ouvrières, en Russie, naissent en 1875 et les aspirations du prolétariat ne rencontrent celles de l'intelligentsia socialiste que très progressivement. Dans certains milieux révolutionnaires se développe une forme de « nihilisme », dont Serge Netchaïev est l'un des représentants le plus célèbre. Des groupes passent au terrorisme, comme Narodnaïa Volia (« Volonté du Peuple ») qui assassine en 1881 le tsar Alexandre II[109],[110].

Le marxisme commence à se diffuser en Russie dans les années 1870 : en 1872 paraît la première traduction en russe du Capital, que la censure tsariste avait jugé trop difficile d'accès pour toucher un quelconque lectorat et poser le moindre problème. L'ouvrage rencontre au contraire un rapide succès dans les milieux intellectuels ; les révolutionnaires russes, dont les espoirs dans le monde paysan ont été déçus, tournent maintenant leurs regards vers la classe ouvrière. Marx lui-même suit désormais avec intérêt la progression de ses idées en Russie, pays qu'il considérait auparavant comme trop arriéré et peu industrialisé pour voir l'apparition d'une avant-garde révolutionnaire. Dans sa correspondance avec Vera Zassoulitch, il évoque le potentiel révolutionnaire des communautés agricoles russes. Gueorgui Plekhanov devient le principal diffuseur en Russie des théories inspirées de Marx : exilé à Genève, il fonde avec Pavel Axelrod et Vera Zassoulitch le groupe Libération du Travail, qui s'emploie à éditer en Russie des ouvrages marxistes. Le but de Plekhanov est alors de faire naître en Russie un mouvement marxiste comparable à celui qui existe déjà en Allemagne. À cette même époque, Vladimir Oulianov, admirateur de Tchernychevski puis de Plekhanov, commence à fréquenter les cercles révolutionnaires. Les militants marxistes en Russie font régulièrement l'objet d'arrestations, qui se traduisent souvent par des peines d'exil intérieur ; en , le Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR) est formé lors d'un congrès clandestin à Minsk : la réunion ne réunit que neuf participants, qui sont ensuite, pour la plupart, rapidement arrêtés. De nombreux révolutionnaires russes sont alors exilés à travers toute l'Europe[111],[112] ; jusqu'en 1905, le mouvement socialiste russe est réduit à la clandestinité en Russie et doit s'organiser pour l'essentiel à l'étranger[113].

En 1900, de retour d'une peine d'exil en Sibérie et installé à Munich, Vladimir Oulianov fonde le journal Iskra, imprimé à Leipzig pour être ensuite diffusé en Russie : différents intellectuels marxistes installés en Allemagne ou en Suisse (Gueorgui Plekhanov, Vera Zassoulitch, Pavel Axelrod, Julius Martov, Alexandre Potressov) collaborent à Iskra, qui fait figure de premier véritable « comité central » du Parti ouvrier social-démocrate de Russie[114],[115]. En février 1902, Vladimir Oulianov, qui a pris le pseudonyme de « Lénine », publie le traité politique Que faire ? (au titre emprunté au roman de Tchernychevski) dans lequel, polémiquant avec les tendances réformistes du marxisme, il prône la prise du pouvoir via une stratégie révolutionnaire méticuleuse, mise en œuvre par un parti clandestin, strictement hiérarchisé et discipliné. Lénine insiste tout particulièrement sur la nécessité d'une organisation centralisée, où le centre de direction dirigerait avec précision les cellules locales de l'organisation, qui elles-mêmes guideraient les classes laborieuses. Cette conception prend par la suite le nom de centralisme démocratique[116],[117],[118]. À la fin 1902, Léon Bronstein, dit « Trotsky » rend visite aux différents membres du comité éditorial d'Iskra, en Suisse puis en Angleterre, et devient un temps proche de Lénine[119].

Le POSDR gagne des militants mais il est très vite parcouru de profondes divisions. Lors du second congrès du Parti, tenu à Bruxelles à partir du mois de juillet 1903, les différentes factions s'opposent vivement. La motion de Lénine proposant une organisation stricte et centralisée du Parti est mise en minorité par celle, plus souple, de Martov. Mais le départ du congrès des délégués des courants du Bund et des « économistes » permettent ensuite à Lénine d'obtenir la majorité et d'affermir le contrôle de sa tendance sur le comité central et le journal du Parti. Cet épisode aboutit à ce que les partisans de Lénine soient désormais surnommés bolcheviks (« majoritaires ») et ceux de Martov mencheviks (« minoritaires »). Quelques mois plus tard, en vif conflit avec Martov, Lénine démissionne cependant de la rédaction du journal et de la direction du Parti ; l'Iskra repasse sous le contrôle des Mencheviks, dont Plekhanov se rapproche. Le POSDR bénéficie de relais et de militants en Russie mais la plupart de ses têtes pensantes se trouvent en exil, où le Parti, définitivement scindé, continue d'être parcouru par des conflits politiques et personnels incessants[120],[121]. Trotsky rompt ainsi avec Lénine et l'accuse en 1904 de ne pas préparer la dictature du prolétariat mais une dictature sur le prolétariat, où la volonté du Parti primerait sur celle des travailleurs[122].

Lorsque l'agitation commence en Russie après le Dimanche rouge de janvier 1905, les dirigeants bolcheviks et mencheviks se trouvent toujours à l'étranger ; Lénine saisit l'occasion pour rétablir son autorité sur les bolcheviks en convoquant des réunions et en émettant des mots d'ordre afin de participer à la révolution[123]. Au troisième congrès du Parti, qui se tient à Londres au printemps 1905, il parvient à imposer ses idées et à assurer le contrôle des bolcheviks sur le POSDR. Il est cependant surpris par le déclenchement et l'ampleur de la révolution de 1905. À partir du mois de mai, des travailleurs et des soldats russes s'organisent en conseils (en russe : Soviets)[124]. Les émigrés commencent à rentrer en Russie pour participer à cette révolution spontanée : Trotsky arrive en mars et devient en octobre le vice-président du Soviet de Saint-Pétersbourg. Lénine lui-même n'arrive qu'en novembre et prône la formation d'un gouvernement révolutionnaire provisoire des travailleurs. Cependant, après la publication par Nicolas II du Manifeste d'octobre, l'opposition se divise et la révolution s'éteint. En décembre, les membres du Soviet de Saint-Pétersbourg sont arrêtés ; les appels à l'insurrection lancés par les bolcheviks ne débouchent que sur l'écrasement du soulèvement ouvrier à Moscou[125],[126],[127].

Entre 1906 et 1917, les révolutionnaires, dont les principaux chefs sont à nouveau contraints à l'exil, tentent de se réconcilier, de tirer les leçons de l'échec de 1905 et de définir de nouvelles stratégies. Trotsky, fort de son expérience au Soviet, théorise l'alliance entre le Parti et les conseils de travailleurs, le premier devant éduquer les seconds, mais leur laisser ensuite le pouvoir. Lénine, lui, s'en tient à sa conception du rôle dirigeant du Parti et théorise, dès cette époque, l'usage de la « terreur de masse » pour combattre les contre-révolutionnaires. Les bolcheviks assurent leur financement notamment par des activités illégales sur le sol russe, dans lesquelles s'illustre entre autres un militant géorgien, Joseph Djougachvili, connu sous les pseudonymes de « Koba », puis de « Staline »[128],[129]. Les sociaux-démocrates participent cependant également à la vie politique légale, l'Empire russe tentant désormais de s'engager dans la voie du parlementarisme. Mencheviks et bolcheviks comptent des élus à la Douma d'État, ce qui entraîne de vifs débats au sein des bolcheviks[130]. Au sein de l'Internationale ouvrière, la division permanente du parti russe suscite l'inquiétude : Rosa Luxemburg et Karl Kautsky, notamment, s'opposent à la politique suivie par Lénine ; le Bureau socialiste international adopte une résolution condamnant les bolcheviks[131].

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les sociaux-démocrates russes sont encore divisés sur la marche à suivre ; la Deuxième internationale, quant à elle, échoue totalement à définir une ligne commune face à l'approche du conflit, puis éclate de fait. Les partis socialistes de la plupart des pays européens — à quelques exceptions notables près, comme le Parti socialiste italien — adhérent à la politique belliciste de leurs gouvernements respectifs[132]. Lénine compte pour sa part sur une défaite russe qui pourrait favoriser la révolution. Il plaide, à la conférence de Zimmerwald qui réunit en 1915 les représentants des minorités socialistes opposées à la guerre, la rupture avec les « sociaux-patriotes » et la constitution d'une troisième Internationale. D'abord isolées, ses thèses gagnent du terrain à mesure que le conflit se prolonge. Cependant, si l'opposition à la guerre progresse chez les socialistes européens, la ligne de Lénine sur la transformation de la « guerre impérialiste » en « guerre civile » révolutionnaire demeure minoritaire[133],[134]. En Russie même, les bolcheviks sont très affaiblis : responsables et militants sont régulièrement arrêtés par l'Okhrana, qui infiltre largement le mouvement. Les députés bolcheviks de la Douma et leurs assistants, parmi lesquels Lev Kamenev, sont arrêtés pour trahison et envoyés en déportation, où ils retrouvent les militants déjà arrêtés comme Staline et Ordjonikidze. L'organisation du Parti peine ensuite à se reconstituer[135],[136]. En janvier 1917, les révolutionnaires russes apparaissent encore loin du pouvoir et Lénine exprime, lors d'un discours prononcé à Zurich à l'occasion du douzième anniversaire de la révolution de 1905, ses doutes quant à la possibilité, pour sa génération, de voir la révolution de son vivant[135].

Révolution russe et naissance du mouvement communiste mondial

La chute du tsarisme

La chute de l'Empire russe en 1917 apporte aux révolutionnaires marxistes une occasion inespérée de prendre le pouvoir. Les déboires militaires de la Russie sur le Front de l'Est et l'effondrement de l'économie du pays portent le coup de grâce à un régime tsariste politiquement discrédité. Au début du mois de mars (fin février selon le calendrier julien), une révolte populaire spontanée éclate dans la capitale Petrograd (Saint-Petersbourg), déclenchant la révolution de Février, premier acte de la révolution russe. La troupe se mutine et fraternise avec les émeutiers. Des députés de la douma forment un comité destiné à assurer un gouvernement provisoire ; dans le même temps est formé le Soviet des députés ouvriers et des délégués des soldats de Petrograd, sur le modèle des conseils ayant existé durant la révolution de 1905. Nicolas II, dépassé par la situation, abdique le 15 mars (2 mars du calendrier julien). Si certains mencheviks et socialistes révolutionnaires ont participé à la révolution sans pour autant la diriger, les bolcheviks n'y ont jusqu'ici tenu aucun rôle[137]. Le gouvernement provisoire russe, issu de la chute du tsarisme et dirigé par Gueorgui Lvov puis par Alexandre Kerenski, temporise du fait de la guerre en cours : les réformes réclamées par la population, comme la redistribution des terres, sont repoussées en attendant la convocation d'une assemblée constituante. Il se trouve en outre presque immédiatement en situation de rivalité avec le Soviet de Petrograd, le pouvoir politique en Russie étant de fait en situation de dualité[138],[139].

Avec le concours matériel du haut commandement militaire allemand (ravi de faire pénétrer en Russie des fauteurs de trouble potentiels) Lénine et d'autres révolutionnaires exilés, comme Radek et Zinoviev, retournent sur le sol russe. En chemin, Lénine rédige un document connu ensuite sous le nom de Thèses d'avril, qu'il présente à son arrivée à la réunion des bolcheviks[140],[139]. Sans appeler explicitement au renversement du gouvernement provisoire, il y préconise son remplacement par un cabinet socialiste, ainsi que la redistribution des terres aux paysans, l'arrêt de la guerre, l'auto-détermination des peuples et la transformation des Soviets, conseils élus de travailleurs, en organes de gouvernement[141] ; il prône également « la création d'une Internationale révolutionnaire, d'une Internationale contre les social-chauvins et contre le "centre" ». Si Lénine préconise le transfert de tout le pouvoir aux Soviets, qu'il met en parallèle avec la Commune de Paris en tant que pouvoir venu « du bas », il conçoit le Soviet comme devant être pénétré par le Parti, qui en ferait l'expression de sa volonté. Les bolcheviks entretiennent l'agitation à renfort de slogans populistes et pacifistes comme « Pain, paix, liberté ! » ou « Tout le pouvoir aux Soviets immédiatement ! »[142] ; ils prennent progressivement le contrôle des détachements armées de travailleurs qui constituent le bras armé des Soviets et qui reçoivent bientôt le nom de gardes rouges[143]. Une première tentative d'insurrection, lors des journées de juillet, tourne à la débâcle pour les bolcheviks, qui ne semblent pas avoir eu de plan réellement défini[144] ; Lénine est contraint de se réfugier en Finlande. Les bolcheviks continuent cependant leur progression en son absence : profitant du mécontentement général face à la situation désastreuse du pays, ils gagnent des élus aux Soviets, aux comités d'usine et dans les syndicats. En août, la contre-offensive sur le front de l'Est décidée par Alexandre Kerenski tourne à la débâcle, discréditant plus avant le gouvernement provisoire[145]. Les bolcheviks poursuivent leur prise de contrôle des Soviets ; en septembre, Trotsky, désormais allié aux bolcheviks, est élu président du Soviet de Petrograd[146]. Durant son séjour en Finlande, Lénine rédige L'État et la Révolution, ouvrage dans lequel il théorise le passage du stade d'un État bourgeois à celui d'un « État prolétarien », qui, après une phrase de dictature du prolétariat provisoire, s'éteindra ensuite de lui-même pour aboutir à la phase du communisme ; il n'y aborde que furtivement la question de l'usage de la violence[147]. Lénine est hostile à la vision anarchiste de la suppression volontariste de l'État et prône au contraire un gouvernement prolétarien à l'organisation centralisée qui exercerait sa dictature à l'encontre de la bourgeoisie dans la période de lutte des classes qui précèdera l'établissement d'une société socialiste : dans son optique, la répression ne concernera qu'une minorité d'exploiteurs, dont la majorité des anciens exploités se chargera d'écraser la résistance[148]. Citant Engels qui utilisait le mot communiste pour distinguer son camp de ses adversaires « sociaux-démocrates », Lénine envisage au passage l'adoption du nom de communistes par les bolcheviks : « nous avons un parti véritable ; il se développe admirablement ; donc, ce nom absurde et barbare de "bolchevik" peut "passer", bien qu'il n'exprime absolument rien, sinon ce fait purement accidentel qu'au congrès de Bruxelles-Londres, en 1903, nous eûmes la majorité… […] peut-être hésiterais-je moi-même à proposer, comme je l'ai fait en avril, de changer la dénomination de notre Parti. Peut-être proposerais-je aux camarades un « compromis » : celui de nous appeler Parti communiste, tout en gardant, entre parenthèses, le mot « bolchéviks » »[149].

La révolution d'Octobre

Au début du mois d'octobre, Lénine revient clandestinement en Russie pour plaider auprès des bolcheviks la nécessité d'une prise du pouvoir par la force, non seulement avant l'élection de l'assemblée constituante prévue en novembre, mais aussi avant que ne se réunisse le deuxième congrès panrusse des Soviets ; subordonner la prise de pouvoir à un vote du congrès risquerait en effet d'aboutir à la formation d'un gouvernement de coalition, ruinant les chances du parti bolchevik d'exercer le monopole du pouvoir[150] ; il parvient à convaincre le comité central et l'insurrection est décidée. Trotsky suscite de son côté la création d'un Comité militaire révolutionnaire du Soviet de Petrograd, officiellement présidé par un membre des socialistes-révolutionnaires de gauche mais contrôlé par une majorité de bolcheviks[151]. Dans la nuit du 24 au 25 octobre (7 novembre du calendrier grégorien), les troupes dépendant du Soviet de Petrograd s'emparent des bâtiments stratégiques de la capitale, dont le Palais d'Hiver, siège du gouvernement : Kerenski doit prendre la fuite. Au matin du , Lénine proclame le renversement du gouvernement provisoire[152],[153]. À Moscou, des combats ont lieu durant dix jours avant que les bolcheviks ne parviennent à prendre le contrôle de la ville[144]. À Petrograd, quelques heures après la chute du Palais d'hiver, le deuxième congrès des Soviets s'ouvre. Les mencheviks, les SR et le Bund quittent la salle pour protester contre le coup de force des bolcheviks. Ils laissent ainsi les mains libres à Trotsky, qui fait adopter un texte condamnant les SR et les mencheviks. Peu après, le congrès adopte un texte rédigé par Lénine attribuant « tout le pouvoir aux Soviets » : le pouvoir est cependant détenu dans les faits par les bolcheviks, à qui le départ des autres partis du congrès permet de s'attribuer la légitimité populaire. Le lendemain, un gouvernement présidé par Lénine, le Conseil des commissaires du peuple (Sovnarkom), est proclamé, ne comptant que des bolcheviks en son sein ; les bolcheviks et leurs alliés SR de gauche sont seuls à siéger au nouveau Comité exécutif du Congrès des Soviets. Dès le lendemain de leur prise du pouvoir, les bolcheviks prennent des mesures autoritaires en interdisant des journaux d'opposition[154].

Alors qu'ils viennent de prendre le pouvoir, les bolcheviks n'ont pas encore d'idées précises sur le du régime politique et l'organisation économique qu'ils comptent mettre en place[155]. Au sein même du Parti, les méthodes léninistes ne font pas l'unanimité et une partie des « vieux bolcheviks » réclament dans un premier temps un gouvernement qui comprendrait toutes les tendances socialistes, soit également les mencheviks et les SR de droite comme de gauche : la tendance de Kamenev, Zinoviev, Rykov, Noguine, Milioutine, Chliapnikov et Lounatcharski proteste vivement contre la politique de Lénine et Trotsky qui, avec Sverdlov, Dzerjinski, Boukharine et Staline, veulent un gouvernement « purement bolcheviste ». Les opposants à la ligne léniniste de monopole du pouvoir manifestent leur désapprobation en démissionnant du Comité central et du Sovnarkom, mais Lénine obtient gain de cause[156]. Lors de l'élection de l'assemblée constituante, dont les bolcheviks avaient eux-mêmes réclamé la tenue, les socialistes-révolutionnaires remportent la majorité, devançant largement les bolcheviks[157]. L'assemblée ouvre sa session en janvier 1918, puis est déclarée dissoute dès le lendemain par le Conseil des commissaires du peuple. Les gardes rouges l'empêchent de se réunir à nouveau. Le gouvernement bolchevik restreint les prérogatives du Congrès des Soviets, pourtant censé être l'« instance suprême » ; son organe permanent de direction, le Comité exécutif des Soviets, voit ses compétences limitées et un Présidium du Comité exécutif, entièrement contrôlé par les bolcheviks, est créé. Les Soviets deviennent de simples organes d'enregistrement. Un décret sur la terre, qui légitime les confiscations des terres des grands propriétaires survenues dans les mois précédents, permet aux bolcheviks d'obtenir, au moins durant un temps, le soutien d'une grande partie de la paysannerie[154].

De Brest-Litovsk à la guerre civile

Le nouveau régime bolchevik naît dans des conditions particulièrement délicates et apparaît peu susceptible de durer. Les dirigeants bolcheviks tiennent leurs valises prêtes au cas où ils auraient besoin de prendre la fuite. Pour lutter contre les ennemis internes, le Sovnarkom crée dès une police secrète, la Tchéka (Commission extraordinaire panrusse pour la répression de la contre-révolution et du sabotage). De surcroît, la Russie est toujours en guerre contre les Empires centraux, alors même que le nouveau gouvernement est incapable de se défendre, malgré la transformation de la Garde rouge en Armée rouge des ouvriers et paysans[158].

Les bolcheviks entament à Brest-Litovsk des pourparlers avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie : alors que Lénine estime que la précarité du nouveau régime impose de faire des concessions aux Empires centraux, Trotsky, commissaire aux affaires étrangères, prolonge les négociations en s'en tenant à une ligne « ni paix ni guerre », ce qui implique de refuser de signer la paix. Dès lors, les Empires centraux reprennent l'offensive en février sur le sol russe : Allemands et Austro-hongrois prennent d'importants territoires aux bolcheviks qui n'ont guère les moyens de les arrêter. Lénine obtient alors, contre l'avis de Trotsky et Boukharine, la signature en mars d'une paix séparée avec les Empires centraux. Le nouveau régime perd du fait de cette paix coûteuse le contrôle de la Biélorussie, de l'Ukraine et des pays baltes, mais parvient à éviter l'anéantissement. De multiples gouvernements indépendantistes, encouragés par l'incapacité des bolcheviks à résister aux Empires centraux et soutenus par ces derniers, sont proclamés dans les mois qui suivent sur le territoire de l'ancien Empire russe. Quelques jours après l'armistice, lors du septième congrès des bolcheviks, le Parti est rebaptisé Parti communiste de Russie (bolchevik), ce nouveau nom étant destiné, comme préconisé par Lénine dans L'État et la Révolution, à souligner l'identité révolutionnaire du mouvement et à se distinguer des autres socialistes[159],[158].

Le traité de Brest-Litovsk suscite des oppositions internes au nouveau pouvoir, notamment avec le groupe des « communistes de gauche » qui, rassemblé autour de la revue Kommunist à laquelle collaborent notamment Nikolaï Boukharine, Gueorgui Piatakov et Karl Radek, prône la « guerre révolutionnaire » ; les SR de gauche, jusque-là alliés aux bolcheviks, s'opposent également au traité de paix. Les SR « de droite » forment quant à eux un gouvernement rival, le Comité des membres de l'Assemblée constituante (Komuch) mais l'Armée rouge, réorganisée par Trotsky, arrête l'avance de leurs troupes vers Moscou[160].

Le régime bolchevik doit combattre sur plusieurs fronts. En mars, les SR de gauche entrent en rébellion ; les Alliés, qui sont d'abord intervenus en Russie du fait de l'offensive des Empires centraux, apportent ensuite leur soutien aux Armées blanches contre-révolutionnaires dont les principaux commandants sont les généraux Koltchak, Dénikine, Ioudenitch et Wrangel[158].

Terreur en Russie

.svg.png.webp)

Face à cette situation, les bolcheviks doivent improviser une armée, un mode de fonctionnement économique qui reçoit le nom de « communisme de guerre », et la mise sur pied d'une dictature politique. L'économie est étatisée et mobilisée par le biais d'une vaste programme de nationalisations ; une politique de réquisitions agricoles est mise en œuvre pour assurer le ravitaillement, tandis que le régime tente de mobiliser les paysans. Ne concevant la paysannerie que constituée en classes sociales antagonistes, Lénine met en place une politique de réquisition brutale qui touche l'ensemble du monde agricole : des insurrections éclatent, que Lénine, les attribuant aux seuls paysans riches (« koulaks »), donne l'ordre de réprimer avec violence. Les institutions autonomes nées de la révolution (Soviets, comités d'usine, syndicats) sont subordonnées au parti, tandis que les partis non bolcheviks sont interdits. Le , la première constitution de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) est adoptée : les Soviets y sont toujours présentés comme l'instance suprême, bien qu'étant désormais dans les faits contrôlés par les bolcheviks. La formation de partis politiques autre que le Parti communiste n'est pas explicitement interdite, mais l'article 23 de la constitution dispose que le nouveau régime « refuse aux personnes et aux groupes les droits dont ils peuvent se servir au détriment de la révolution socialiste »[158].

Les effectifs de la Tchéka, dirigée par Félix Dzerjinski, s'accroissent considérablement durant la guerre civile ; le 6 juin, un décret rétablit la peine de mort que les bolcheviks avaient abolie quelques mois plus tôt. Le massacre de la famille Romanov et la répression des SR de gauche comptent parmi les évènements marquants du début du régime de terreur. Les exécutions ne prennent cependant un caractère massif qu'après les attentats du : Moïsseï Ouritski, chef de la Tchéka de Petrograd, est tué, tandis que le même jour Lénine est blessé à Moscou par la SR Fanny Kaplan[158].

Le 5 septembre, le Conseil des commissaires du peuple publie un décret intitulé Sur la Terreur rouge et appelant à frapper l'ensemble des adversaires du nouveau régime (contre-révolutionnaires et « ennemis de classe »)[161]. La Tchéka et l'Armée rouge mènent alors une campagne de terreur d'une violence et d'un arbitraire extrêmes, qui se déroule en parallèle aux actes de la terreur blanche commis par les Blancs[162]. Une campagne de propagande anti-religieuse est mise en œuvre dans le but de répandre l'athéisme, tandis que les manifestations communistes s'emploient à imiter eux-mêmes les rituels religieux pour présenter l'idéologie officielle à la manière d'une « nouvelle religion ». À partir de 1921, le clergé est victime de massacres ; en 1922, Lénine incite à utiliser comme prétexte la famine qui règne en URSS pour lancer une campagne de confiscation des biens des églises et multiplier les exécutions des membres du « clergé réactionnaire ». Plus de 7000 membres du clergé orthodoxe sont tués durant la campagne de terreur anti-religieuse du début des années 1920[163],[164]. La population cosaque, liée à l'ancien régime, est victime d'une politique de massacres à grande échelle, baptisée « décosaquisation »[165]. Un système de camps est mis en place, où sont emprisonnés les soldats prisonniers, les déserteurs, les condamnés pour « parasitisme, proxénétisme et prostitution », ainsi que les « otages issus de la haute bourgeoisie », les « fonctionnaires de l’ancien régime » etc., ces derniers groupes étant arrêtés par la Tchéka à titre de « mesure prophylactique » et enfermés sans jugement[166].

Par ailleurs, la forte proportion de Juifs parmi les dirigeants bolcheviks et dans l'appareil de la Tchéka conduit une partie de l'opinion russe, mais également internationale, à assimiler les communistes aux Juifs, donnant naissance à la thèse antisémite du « judéo-bolchevisme ». De nombreux pogroms sont commis pendant la guerre civile russe par des adversaires des bolcheviks, notamment durant la terreur blanche[167].

Victoire des bolcheviks

Après avoir mis sur pied l'Armée rouge dans l'urgence, les bolcheviks réussissent à en faire une véritable force militaire ; Trotsky met notamment à profit les compétences professionnelles d'anciens officiers de l'Armée du Tsar, tout en faisant encadrer les troupes par un corps de Commissaires politiques responsable de l'idéologie. Le régime soviétique organise en outre un appareil de propagande très efficace tandis que les Blancs, désunis, ne proposent aucun programme politique cohérent susceptible de rallier la population, et se bornent pour l'essentiel à prôner un retour à l'ancien régime. Les Alliés, tout juste sortis de la guerre mondiale, n'apportent pas aux Blancs une aide suffisante. En outre, une partie de leurs troupes se montre peu disposée à combattre les bolcheviks. Au printemps 1919, des mutineries éclatent sur les navires français en mer Noire, entraînant l'évacuation de la flotte française qui était censée affronter les Rouges[168],[169].

En 1919-1920, les bolcheviks parviennent à triompher du gros des Armées blanches ; cependant, ils doivent également compter avec les différents mouvements indépendantistes, les anarchistes de Nestor Makhno et les « Armées vertes » de paysans révoltés. Les insurrections paysannes se poursuivent jusqu'en 1923 dans les territoires de l'ancien Empire russe. Si la Russie soviétique échoue à reprendre le contrôle des pays baltes et de la Finlande, comme de la Pologne orientale, elle récupère finalement les autres anciens territoires impériaux, qui deviennent tous des Républiques socialistes soviétiques[168],[170].

Consolidation du régime