Gauche (politique)

En politique, l'usage consiste à diviser les partis politiques en catégories générales qui formalisent une division bipartisane. Dans l'ensemble du champ politique, les forces politiques sont : la gauche, la droite, le centre, l'extrême droite et l'extrême gauche.

Pour les articles homonymes, voir Gauche.

La notion de gauche et celle de droite en politique est une construction progressive entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle.

La gauche désigne la partie gauche de l'hémicycle d'une assemblée parlementaire et les personnes et partis qui y siègent habituellement. De ce fait, la notion de gauche (comme celle de droite) ne possède pas un contenu idéologique fixe et a priori : par exemple, l'orléanisme est à gauche du légitimisme, et ce qui était à gauche à une époque se retrouve souvent à droite à une autre époque[1], ainsi le libéral est aujourd’hui généralement classé à droite, alors qu'il était classé à gauche du temps de Benjamin Constant.

De nos jours[Quand ?], les partis de gauche se rassemblent généralement dans la promotion d'idéaux progressistes et d'égalité, la critique de l'ordre social et le souci d'une plus grande justice sociale. Elle comprend la social-démocratie, le radicalisme, le socialisme, le communisme et certains courants de l'anarchisme[2]. Le terme n'est pas utilisé que pour les partis, on utilise parfois le terme de gauche syndicale ou plus rarement de gauche associative.

Origine

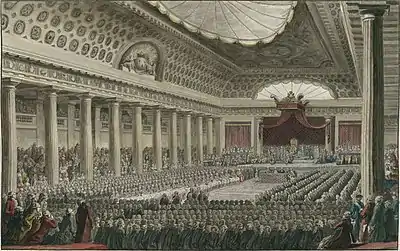

L'origine de l'utilisation des termes droite et gauche en politique remonte à la Révolution française, bien qu'il faille un certain temps avant que cette division devienne caractéristique de la politique française[3]. Le , lors du débat sur le veto royal à la Constituante, les députés opposés à cette mesure se regroupent à gauche du président du bureau (la salle n'avait pas encore la forme d'un hémicycle), tandis que les partisans du veto royal se placent à droite[4]. Toutefois, en France, c'est au début de la Troisième République et au lendemain de l'affaire Dreyfus que la distinction prend son sens actuel et devient d'usage courant[5].

Bien qu'historiquement datées et géographiquement situées, les notions de gauche et droite se répandent progressivement au cours des XIXe et XXe siècles en Europe puis à travers le monde, pour ensuite structurer la vie politique de la plupart des pays démocratiques de la planète, de manière plus durable dans les pays latins, plus circonstancielle dans les pays germaniques et anglo-saxons[5].

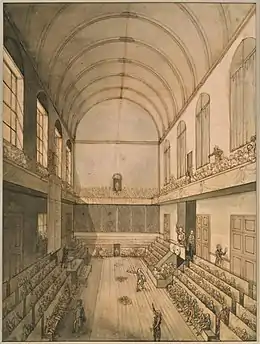

On notera toutefois que la Convention nationale française a aussi utilisé une autre disposition, même si l'on a continué à parler de « côté gauche » et de « côté droit ». À partir des conflits d', les « montagnards » choisissent, dans la salle du Manège, les bancs les plus élevés à la droite du président (alors que les « patriotes » de la Constituante et de la Législative se tenaient à sa gauche) — on parle même de Crêtois en l'an III. De leur côté, les Girondins, également qualifiés de « Rolandins », de « Brissotins » ou de faction des « Hommes d'État », se placent sur les bancs à gauche du président. Enfin, le tiers parti du « Marais », également baptisé la « Plaine », occupe les rangs inférieurs (comme les Indépendants de la Législative), entre les deux autres groupes. Cette assemblée quitte ensuite le Manège et s'installe le dans la galerie des Machines du Palais des Tuileries[6].

Représentation

Valeurs

Traditionnellement, les valeurs suivantes sont considérées comme étant caractéristiques de la gauche[7],[8] : égalité, fraternité, solidarité, progrès, liberté individuelle, insoumission ;

Par opposition, les valeurs suivantes sont généralement considérées comme étant de droite : autorité, liberté économique, identité nationale[9], ordre social, sécurité, conservatisme, tradition.

Certaines valeurs ont un caractère plus transversal et peuvent se retrouver, selon les cas, à droite comme à gauche. Il s'agit par exemple de la démocratie ou de la justice[10].

Progressisme de mœurs

Dans les pays occidentaux, conservatisme et progressisme désignent aujourd’hui plutôt le positionnement quant aux mœurs, même si les thèses critiques vis-à-vis du capitalisme n'ont pas disparu du débat politique. Le tournant socio-démocrate entamé par des partis comme le PS ou le SPD a réduit le clivage droite/gauche sur les questions économiques et sociales autour de l’acceptation du capitalisme, l’Union européenne, l’insécurité ou le désendettement. Ce clivage demeure cependant prégnant quant au travail (valeur, temps hebdomadaire), à la fiscalité, à l’immigration…

Ainsi, des partis politiques socio-démocrates comme le PS en France mettent en avant un libéralisme des mœurs en se réclamant solidaires de causes comme la défense des femmes ou l'extension des droits des « minorités », comme ceux de la communauté homosexuelle[11].

Des idées qui peuvent être contradictoires

Pour le sociologue Raymond Aron, la gauche est animée par trois idées différentes qui s'expriment plus ou moins fortement et peuvent entrer en contradiction :

- « liberté contre l'arbitraire des pouvoirs et pour la sécurité des personnes »,

- « organisation afin de substituer, à l'ordre spontané de la tradition ou à l'anarchie des initiatives individuelles, un ordre rationnel, »

- « égalité contre les privilèges de la naissance et de la richesse[12]. »

Pour cet auteur, la tendance libérale au sens large ou organisationnelle s'exprime le plus, selon les pays et les époques.

Dans les Mystères de la gauche (2013), Jean-Claude Michéa poursuit cette critique de la gauche, qui selon lui, « ne signifie plus que la seule aptitude à devancer fièrement tous les mouvements qui travaillent la société capitaliste moderne, qu'ils soient ou non conformes à l'intérêt du peuple, ou même au simple bon sens. » La gauche étant devenue identique à la droite, cherche à dissimuler cette proximité en mettant en avant les questions « sociétales ». Pour retrouver les classes populaires, la gauche devrait « opérer un changement complet de paradigme ».

Il est indispensable de différencier l'égalité économique et la liberté démocratique, dans l'analyse de la gauche comme la liberté économique et la liberté démocratique dans l'analyse de la droite, sinon la droite et la gauche se mélangent. Il faut aussi différencier l'ordre (conservateur) anti progressiste qui s'oppose à la liberté démocratique, liée généralement au progrès. Il y a donc la gauche économique (égalitariste), gouvernementale (démocratie libérale ou gouvernement autoritaire), mais aussi culturelle (libérale ou conservatrice)[13].

Les courants idéologiques de la gauche

Définition

_MI_aug73.jpg.webp)

Les sens du mot socialisme et de l'adjectif socialiste varient beaucoup selon les époques et les contextes. À l'origine, le terme de socialisme désigne principalement les courants d'idées visant à résoudre la question sociale par une évolution vers davantage de justice sociale. À l'époque du « socialisme utopique », le mot est déjà rattaché à un ensemble d'organisation théoriques de la société souvent très différentes les unes des autres. Dans un sens très large, le socialisme désigne une forme d'organisation sociale et économique s'opposant au laissez-faire sur le plan économique. Marx et Engels utilisent le terme « socialisme » pour désigner les idéologies et organisations propres au mouvement ouvrier. À compter de l'époque de l'Internationale ouvrière, le mot socialisme est employé, notamment dans les écrits marxistes, pour désigner la forme d'organisation sociale mise en place après la mise à bas du capitalisme par le biais de la lutte des classes, et fondée sur la propriété sociale des moyens de production. L'exercice de la dictature du prolétariat doit alors servir à bâtir une société sans classes. Dans cette optique, reprise par la tendance léniniste et ses divers héritiers, le socialisme correspond alors à la « phase inférieure » de la société communiste, la « phase supérieure » correspondant au communisme intégral, c'est-à-dire à une société fonctionnant théoriquement sans État ni propriété privée ; le socialisme est donc l'organisation sociale de transition entre le capitalisme et le communisme intégral[14]. L'URSS, puis les autres États communistes, se présentent à ce titre comme appliquant le « socialisme réel ».

Après la rupture entre communistes et socialistes consécutive à la révolution d'Octobre, une partie du socialisme démocratique continue de préconiser une forme de dictature du prolétariat, mais en s'opposant nettement aux conceptions et aux pratiques léninistes. La social-démocratie scandinave, elle, s'éloigne graduellement de toute aspiration révolutionnaire pour s'orienter vers une approche réformiste et s'identifie à une réforme pacifique et égalitaire de la société. Dans la seconde partie du XXe siècle, les partis socialistes s'éloignent dans leur grande majorité, bien qu'à des degrés et des rythmes inégaux selon les pays, des conceptions marxistes et s'identifient non plus à une suppression de l'économie de marché mais à une réforme de l'intérieur de la démocratie libérale[15]. Bien que demeurant revendiqué par les courants communistes et les diverses formes de « gauchisme », le terme socialiste est principalement associé aujourd’hui à une approche réformiste des problèmes sociaux. Le mot social-démocratie, qui tend désormais à être confondu avec le concept de socialisme démocratique, tend tout particulièrement à être associé à un ensemble de politique réformistes modérées. En 1999, Lionel Jospin, alors chef du gouvernement français, définit le « socialisme moderne », qu'il désigne du nom de « social-démocratie », comme « une façon de réguler la société et de mettre l'économie de marché au service des hommes »[16].

Naissance

La qualité de socialiste est revendiquée par des courants politiques très divers, incluant aussi bien le centre gauche que l'extrême gauche. Historiquement, le mot « socialisme », qui désigne, de manière très large, une forme d'organisation de l'économie et de la société, allant dans le sens d'une plus grande justice sociale et d'une réduction des inégalités[17], fait son apparition dans le vocabulaire politique dans les années 1820, dans le contexte de la révolution industrielle et du phénomène d'urbanisation qui l'accompagne. Le courant de pensée socialiste se développe en réaction à la formation en Europe d'une importante classe ouvrière, aux conditions de vie souvent très difficiles[18]. Cette première époque du socialisme, caractérisée par l'apparition de doctrines cherchant, par des moyens parfois utopiques, à résoudre la question sociale, est appelée a posteriori « socialisme utopique ». Au Royaume-Uni, qui connaît une industrialisation précoce par rapport au reste du continent, le terme de socialisme est tout d'abord associé au courant oweniste, du nom de Robert Owen, chef d'entreprise et écrivain attaché à concevoir un modèle de société égalitaire destiné à améliorer le sort des travailleurs. En France, le saint-simonisme, doctrine inspirée des idées du comte de Saint Simon, est apparentée au courant disparate du socialisme utopique. D'autres écrivains comme Charles Fourier, Pierre Leroux, Étienne Cabet (ce dernier se disant avant tout « communiste », c'est-à-dire favorable à une société sans propriété privée), Louis Blanc ou Pierre-Joseph Proudhon, s'emploient chacun à leur manière à réfléchir à des modes d'organisation plus justes et égalitaires de la société. Les Allemands Karl Marx et Friedrich Engels rédigent au début de 1848 le Manifeste du Parti communiste, destiné à exposer la ligne de la Ligue des communistes : l'appellation de « communiste » tend dès lors à être revendiquée par les courants les plus radicaux du socialisme. C'est également à partir de 1848, dans le contexte du « Printemps des peuples », que le socialisme fait réellement son apparition au premier plan de la scène politique, différents théoriciens et militants socialistes profitant des bouleversements politiques pour faire mieux connaître leurs théories du grand public, ou participant activement aux mouvements révolutionnaires de divers pays d'Europe continentale[19]. C'est à cette même époque qu'apparaît le mot social-démocrate, qui désigne alors ceux qui associent dans leur revendications la démocratie politique - soit l'instauration du suffrage universel - et la justice sociale.

Expansion internationale

La fin ou l'échec des mouvements révolutionnaires de 1848 donnent un coup d'arrêt provisoire à la progression des idées socialistes : les socialistes français et allemands, notamment, sont dans leur majorité contraints au silence, à la clandestinité ou à l'exil. Ce reflux n'est cependant que temporaire : au Royaume-Uni, qui n'a pas été touché par la vague révolutionnaire européenne, la pensée socialiste continue de se développer, en parallèle à un important mouvement syndical ; en France, des auteurs comme le révolutionnaire Auguste Blanqui ou l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon continuent de publier et de développer leurs thèses ; Karl Marx, en exil, se consacre à ses travaux d'économie politique. En 1863, Ferdinand Lassalle crée le premier parti social-démocrate allemand ; en 1864 est créée à Londres l'Association internationale des travailleurs, ou Première Internationale, au sein de laquelle Marx et ses partisans acquièrent bientôt la prééminence. L'épisode de la Commune de Paris de 1871, à laquelle les socialistes français participent, nourrit dans les décennies suivantes l'imaginaire et les luttes socialistes.

La fin de l'Internationale, du fait notamment du conflit entre les partisans de Marx et ceux de l'anarchiste russe Bakounine, n'empêche pas les idées socialistes de continuer à progresser. C'est notamment le cas du courant de pensée marxiste, qui prône un dépassement du capitalisme par le biais de la lutte des classes et le passage à la propriété sociale des moyens de production avec pour objectif, après une période de dictature du prolétariat, la mise en place d'une société sans classes. Les marxistes, qui gagnent en influence dans les rangs socialistes, se posent en représentants d'un « socialisme scientifique », par opposition au « socialisme utopique » des décennies précédentes. Le socialisme s'incarne désormais dans des partis politiques, qui naissent sur tous les continents dans les dernières décennies du XIXe siècle. En Allemagne, le Parti social-démocrate d'Allemagne, au sein duquel l'influence du marxisme est très prégnante, s'adosse à un important mouvement syndical pour incarner une véritable « contre-société » : la social-démocratie, nom utilisé dans divers pays européens pour désigner le socialisme au sens d'organisation politique, se définit alors comme une alliance étroite entre parti et syndicat[20]. En 1889 est fondée l'Internationale ouvrière, ou Deuxième Internationale, chargée de fédérer les partis socialistes. En France, les socialistes, longtemps divisés, s'unissent en 1905 au sein de la Section française de l'Internationale ouvrière. Au Royaume-Uni, c'est le mouvement syndical qui donne naissance à une représentation politique, qui s'incarne avec les années dans le Parti travailliste : le socialisme britannique est néanmoins d'inspiration nettement plus réformiste que dans les partis d'Europe continentale, le marxisme n'ayant jamais eu de position dominante au sein de la gauche britannique. Le degré d'influence du marxisme est en effet inégal selon les pays : très fort en Allemagne ou en Autriche, il est nettement plus superficiel en France. Dès la fin du XIXe siècle, les partis socialistes et sociaux-démocrates tendent à allier un discours révolutionnaire et une pratique politique réformiste. C'est le cas notamment en Allemagne où, malgré la condamnation officielle des thèses réformistes d'Eduard Bernstein qui prône une remise en cause du marxisme, le recentrage de la social-démocratie allemande se poursuit. En Suède, l'influence marxiste demeure lettre morte au sein du Parti social-démocrate suédois des travailleurs[21]. Dans la plupart des pays européens, les socialistes réformistes tendent à prendre le dessus sur les révolutionnaires, à quelques exceptions près comme pour l'Italie. En Russie, la situation est particulière du fait de la clandestinité imposée aux socialistes jusqu'au tout début du XXe siècle, de l'exil de la plupart des dirigeants socialistes russes, et de la division entre bolcheviks et mencheviks.

Scission au XXe siècle

La Première Guerre mondiale marque un tournant dans l'histoire du socialisme : l'Internationale ouvrière échoue totalement à définir une stratégie commune face au conflit qui s'annonce, la plupart des dirigeants socialistes se ralliant à la politique de leurs gouvernements respectifs. L'un des rares à s'opposer ouvertement au conflit, le français Jean Jaurès, est assassiné trois jours avant le début des hostilités. Les idées pacifistes montent cependant en puissance dans les rangs socialistes à mesure que le conflit s'éternise. En France, la SFIO se rallie majoritairement au pacifisme et, en Allemagne, le SPD scissionne. Mais le bouleversement le plus important a lieu en Russie : le régime tsariste s'effondre à la faveur de la révolution de février 1917 ; quelques mois plus tard, lors de la révolution d'Octobre, les bolcheviks, conduits notamment par Lénine, prennent le pouvoir. En 1918, les bolcheviks se rebaptisent du nom de Parti communiste ; l'année suivante, l'Internationale communiste est créée. Au cours des années suivantes, des partis communistes apparaissent dans le monde entier, souvent par scission des partis socialistes. Ainsi en France, lors du congrès de Tours de 1920, une majorité de délégués de la SFIO choisit de fonder ce qui devient le Parti communiste français, tandis que les minoritaires, conduits notamment par Léon Blum, conservent la « vieille maison ». Les minoritaires ne tardent pas, d'ailleurs, à redevenir majoritaires car de nombreux militants reviennent à la SFIO. En Allemagne, la rupture entre socialistes réformistes et révolutionnaires est consommée de manière sanglante au cours de la révolution de 1918-1919. Le mouvement communiste, auréolé du prestige d'une révolution réussie, se pose désormais en concurrent direct des partis socialistes[22]. Le communisme continue lui-même de se réclamer du socialisme, mais dans une perspective résolument révolutionnaire - l'URSS, constituée en 1922, est ainsi proclamée « patrie du socialisme » ; le socialisme démocratique affirme désormais son identité en tant que famille politique distincte du communisme, et tend à être le camp le plus couramment désigné par l'adjectif « socialiste ». Les partis socialistes se réunissent à partir de 1923 au sein de l'Internationale ouvrière socialiste, qui remplace l'Internationale ouvrière. Durant l'entre-deux-guerres, la famille du socialisme démocratique, qui doit définir son identité politique face au défi communiste, connaît des évolutions contrastées. Des socialistes européens, notamment la tendance des néo-socialistes, tentent de redéfinir leur identité politique, la place du marxisme, et la permanence ou non de la dimension révolutionnaire. En Scandinavie, et notamment en Suède, les sociaux-démocrates accèdent au pouvoir dans les années 1920-1930 et mettent en place dans leurs pays des systèmes d'État-providence : ce « modèle scandinave » de social-démocratie devient synonyme d'une société égalitaire sans équivalent dans les pays industriels, éloignée de toute aspiration révolutionnaire et visant avant tout l'harmonie sociale[23].

L'opposition entre communistes et socialistes est d'abord particulièrement vive : au tournant des années 1930, les premiers, sur instruction de l'Internationale communiste, privilégient le combat contre les seconds, qualifiés de « sociaux-traîtres » ou de « sociaux-fascistes »[24] : cette ligne « classe contre classe », préconisée par Staline, a des conséquences désastreuses, le combat entre les familles de la gauche laissant le champ libre à la montée des fascismes, et tout particulièrement du nazisme en Allemagne. À partir de 1934, les communistes, s'étant rendu compte du danger, optent pour une alliance antifasciste avec les socialistes, abandonnant la ligne « classe contre classe » au profit de la logique des « Fronts populaires ». Les alliances entre socialistes et communistes remportent des succès électoraux ; c'est notamment le cas du Front populaire français, qui accède au pouvoir en 1936 et se livre à des réformes comme la semaine de 40 heures et les congés payés, mais se divise bientôt face aux difficultés économiques ou, dans des circonstances beaucoup plus dramatiques, le Front populaire espagnol, dont le gouvernement est rapidement confronté à une guerre civile[25].

Après 1945

La Seconde Guerre mondiale est une nouvelle épreuve pour les socialistes, dont certains défendent avant tout le pacifisme, ce qui les amène parfois, durant l'occupation allemande, à glisser jusqu'à la collaboration. D'autres au contraire s'engagent dans la résistance. Après la libération du continent européen de l'occupation nazie, les socialistes retrouvent leur place sur l'échiquier politique, mais doivent dans plusieurs pays, principalement en France et en Italie, compter avec des partis communistes sortis renforcés par le conflit mondial[26]. Les partis socialistes européens, durant la guerre froide, se rangent résolument dans le camp du « monde libre » et de l'opposition au communisme : réunis à partir de 1951 au sein d'une nouvelle internationale, l'Internationale socialiste, les partis adoptent une approche réformiste de l'économie de marché et délaissent dans leur majorité, à des rythmes et à des degrés divers, les références marxistes, pour adopter des discours centrés sur la liberté et la démocratie. Le discours révolutionnaire et le vocabulaire marxiste continuent d'être utilisés par certains partis socialistes, mais à un niveau essentiellement verbal, en décalage avec une pratique politique réformiste. Dans de nombreux pays européens, les socialistes accèdent ou reviennent au pouvoir dans l'après-guerre ; les chefs de gouvernement socialistes sont, avec les démocrates chrétiens, des acteurs de premier plan de la construction européenne. Les socialistes s'emploient désormais, non pas à bouleverser la société, mais à la moderniser par des réformes portant sur la justice, l'éducation, l'État-providence et les droits humains, ainsi qu'à administrer de manière rationnelle l'économie de marché, en en corrigeant les injustices[27].

Les dernières décennies du XXe siècle voient de nouvelles évolutions du mouvement socialiste : les références marxistes, déjà largement estompées, sont remplacées par la recherche de nouveaux thèmes fédérateurs, comme l'autogestion et l'économie mixte. Dans divers pays, comme la France ou l'Italie, l'évolution vers le réformisme se manifeste souvent dans les faits avant d'être prise en compte dans les discours officiels[28]. Hors d'Europe, le socialisme se développe notamment dans le Tiers-monde : mais si l'Internationale socialiste, sous l'impulsion notamment de son président Willy Brandt, développe son action extra-européenne, le socialisme du Tiers-monde ne manifeste pas d'unité idéologique particulière. Les dirigeants se réclamant du socialisme à travers le monde sont très nombreux, et souvent sans lien entre eux, leur « socialisme » n'ayant parfois qu'un très lointain rapport avec les conceptions européennes. Des variantes locales du socialisme, adapté aux réalités locales, apparaissent dans l'après-guerre, comme le socialisme arabe ou le socialisme africain[29]. L'accès des socialistes au pouvoir s'accompagne par ailleurs d'un renforcement de leur identité réformiste. C'est notamment le cas en France où l'élection de François Mitterrand, chef du Parti socialiste, à la présidence de la République, s'accompagne d'une volonté de « changer la vie » et d'importantes réformes économiques, mais adopte bientôt une approche pragmatique qui se traduit par l'abandon de conceptions comme l'autogestion ou les nationalisations. Les socialistes gagnent en réalisme ce qu'ils perdent en substance, le socialisme apparaissant progressivement comme une famille politique sans réel contenu idéologique[30].

Avec la chute des régimes communistes entre 1989 et 1991, les partis socialistes et sociaux-démocrates européens sont, dans les pays où les partis communistes conservaient un réel poids, libérés d'une concurrence sur leur gauche. La fin du « socialisme » marxiste-léniniste naguère en vigueur au sein du bloc de l'Est constitue à la fois un atout et une difficulté pour le socialisme démocratique, la gauche étant à réinventer en Europe de l'Est[31]. Dans les années 1990, la conversion au libéralisme économique des partis socialistes européens s'accélère sur l'ensemble du continent, de manière particulièrement forte en ce qui concerne les travaillistes britanniques, sous l'impulsion de Tony Blair, et les sociaux-démocrates allemands, sous celle de Gerhard Schröder. Le blairisme, mariant progressisme social et conceptions économiques libérales dénuées de toute aspiration égalitariste, devient un nouvel axe, contesté mais puissant, de la gauche européenne. Un autre axe du socialisme européen, représenté notamment à l'époque par Lionel Jospin, alors chef du gouvernement français, se veut moins ouvertement libéral[32].

Les socialistes représentent aujourd’hui la principale force à gauche et au centre gauche en Europe sur le continent européen, et sont les bénéficiaires mécaniques des alternances politiques, sans que le problème de déperdition de sens idéologique n'ait été à ce jour résolu. Pour la famille réformiste du socialisme démocratique, la problématique de construction, ou de reconstruction, d'une identité politique, reste présente. Si le terme de socialisme est majoritairement associé, dans les pays occidentaux, à une famille politique modérée, il est néanmoins aussi utilisé par des mouvances d'extrême gauche, communistes ou relevant de l'espace de la gauche radicale. En Amérique latine, l'appartenance à la famille socialiste est revendiquée aussi bien par des leaders politiques modérés que par des dirigeants plus radicaux comme le Vénézuélien Hugo Chávez[33]. Au XXIe siècle, le socialisme demeure l'une des identités politiques les plus revendiquées au monde, mais demeure, malgré son identification en Occident à une politique de gauche modérée, sujet à une grande polysémie et à des usages contradictoires.

Définition

Le terme de communisme désigne, à l'origine, une forme théorique d'organisation sociale où la propriété privée n'existerait pas. Si les écoles de pensée prônant la fin de la propriété préexistent à la diffusion du mot communisme dans le langage courant - elles sont notamment présentes dans le courant utopiste illustré par les œuvres de philosophes comme Thomas More ou Tommaso Campanella, ou dans des mouvements religieux comme l'anabaptisme - c'est au début du XIXe siècle que le concept de communisme, rattaché aux idées égalitaires de Gracchus Babeuf, devient un élément de la pensée et du vocabulaire socialiste, mais aussi anarchiste[34]. Au sens contemporain du terme, le mot communisme désigne plus précisément une famille politique née par scission du mouvement socialiste, inspirée par la pensée marxiste et caractérisée à l'origine par une aspiration révolutionnaire, là où les socialistes avaient dans leur majorité évolué le réformisme[35]. Partant, le mot désigne autant un courant idéologique marxiste - qui peut par ailleurs connaître d'importantes variations - que l'ensemble des partis politiques s'en réclamant, ainsi qu'une forme de régime politique se réclamant de l'application d'un socialisme inspiré de Marx et de Lénine. Au sens contemporain du terme, et depuis la révolution d'Octobre et la naissance de l'URSS, un État est dit communiste lorsque le parti communiste local, d'inspiration marxiste et léniniste et se voulant le représentant du prolétariat, y détient le monopole des activités politiques en occupant, de fait ou de droit, une position de parti unique ; les régimes communistes se sont également définis, historiquement, par une économie étatisée, collectivisme et planifiée[36]. De nombreuses tendances de l'extrême gauche, opposées de manière parfois radicale au régime soviétique, revendiquent par ailleurs une identité communiste. Depuis la fin de la majorité des régimes communistes en 1989 et durant les années qui ont suivi, la qualité de communiste continue d'être revendiquée par plusieurs États, dont la République populaire de Chine, pays le plus peuplé au monde : si celle-ci a conservé ses pratiques autoritaires et son système de parti unique, elle s'est cependant éloignée du communisme au sens de propriété collective des moyens de production, et s'est largement tournée vers l'économie de marché[37].

Origines

Au début de la révolution industrielle, les « communistes », d'inspiration souvent chrétienne, incarnent un courant radical du « socialisme utopique » : Étienne Cabet en France, ou Wilhelm Weitling en Allemagne, comptent parmi les principaux représentants de ce courant. L'établissement du communisme, au sens de société sans propriété privée, figure parmi les idéaux d'Auguste Blanqui[34].

Par la suite, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'usage du terme « communisme » tend se raréfier dans le langage courant et le vocabulaire politique. Utilisé par les anarcho-communistes, il continue par ailleurs de figurer, parfois confondu avec le collectivisme économique stricto sensu, dans le lexique de la famille socialiste, dont le point commun est alors de vouloir substituer au capitalisme un nouveau système économique, où l'État ferait figure de clé de voûte. S'agissant de la manière d'accéder à cette nouvelle société, les débats entre socialistes réformistes et révolutionnaires ne cessent pas durant la dernière partie du XIXe siècle. En Russie, le clivage est particulièrement aigu : Lénine, chef des bolcheviks, se distingue en théorisant la mise en place d'un parti de « révolutionnaires professionnels », strictement hiérarchisé selon le principe du centralisme démocratique, et qui mettrait en place la dictature du prolétariat en tant que représentant de l'avant-garde de la classe ouvrière. C'est à l'occasion de la Première Guerre mondiale, et de la révolution russe qui en découle, que le mot « communisme » refait son apparition au premier plan, dans le contexte d'une rupture fondamentale au sein de la famille socialiste : en 1918, quelques mois après avoir pris le pouvoir en Russie lors de la révolution d'Octobre, les bolcheviks se rebaptisent Parti communiste : Lénine souhaite par là se distinguer radicalement des socialistes « réformistes » alors qu'il met en place, dans le contexte d'une guerre civile particulièrement violente, un régime politique fondé sur une réorganisation économique complète et un bouleversement social radical. Le Parti communiste devient le parti unique du nouveau régime, s'arrogeant la totalité des pouvoirs et réprimant l'opposition : la Russie soviétique, premier État communiste de l'histoire, donne naissance en 1922 à l'Union soviétique qui, reposant sur la centralisation planifiée d'une économie nationalisée et sur le productivisme industriel, se veut la « patrie du socialisme »[35],[38]. La ligne de Lénine - dont les idées sont par la suite désignées du nom de léninisme - s'affirment comme la principale incarnation du communisme : le communisme de conseils anti-léniniste, qui prône un gouvernement des travailleurs assuré par des conseils ouvriers, demeure marginal et, par définition, ne s'incarne pas dans un appareil politique structuré[39].

Développement au XXe siècle

En 1919, l'Internationale communiste (ou Troisième Internationale, ou Komintern) est fondée alors que les bolcheviks espèrent en une extension hors de Russie de la révolution. Mais, si la Russie soviétique survit à la guerre civile, en triomphant tant des Armées blanches que de la majorité des gouvernements indépendantistes des territoires de l'ex-Empire russe, la « vague révolutionnaire » attendue n'a pas lieu : la révolution allemande de 1918-1919 n'apporte pas les résultats espérés par les communistes, la République des conseils de Hongrie ne vit que trois mois avant d'être écrasée et la guerre contre la Pologne se termine par une défaite pour la Russie. Dans les années 1920, si l'URSS demeure, au niveau international, l'unique régime communiste avec la Mongolie, le mouvement communiste continue de se développer : à travers le monde, de très nombreux partis communistes apparaissent, soit (notamment en Europe) par scission des partis socialistes et sociaux-démocrates, soit (comme en Amérique latine) par conversion au communisme de groupes anarchistes. Les partis communistes sont contrôlés, de manière souvent étroite, par l'Internationale communiste ; si certains bénéficient d'une réelle force militante, d'autres sont de dimensions modestes, et beaucoup, notamment en Europe orientale, sont victimes de la répression. Dans la première partie de l'entre-deux-guerres, aucune des révolutions d'inspiration communiste ne réussit et l'URSS, si elle normalise ses relations avec la plupart des États du monde, demeure politiquement isolée[40],[41]. Une compétition parfois acharnée oppose les partis communistes et socialistes, les premiers disputant désormais aux seconds, sur les plans politique et syndical, la qualité de représentants du mouvement ouvrier. Ainsi, en France, après le congrès de Tours, une minorité, conduite notamment par Léon Blum, s'oppose à la ligne léniniste et maintient en vie la SFIO : rapidement, le parti socialiste français reprend l'avantage sur le nouveau parti communiste, qui avait attiré la majorité des militants mais connaît bientôt une hémorragie de membres[42].

Période stalinienne

En URSS, Lénine, malade depuis 1922, meurt en janvier 1924. Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste, s'affirme progressivement comme le principal dirigeant de l'État soviétique et de l'Internationale communiste. Remettant à plus tard l'exportation de la révolution - que son rival Léon Trotski promeut via sa théorie de la « révolution permanente » - Staline se concentre sur la consolidation du communisme en URSS, soit sur sa politique du « socialisme dans un seul pays ». L'autorité du secrétaire général s'affirme au long de la décennie 1920 : Trotski est évincé du pouvoir, puis exilé d'URSS. Les « trotskistes » revendiquent l'héritage de Lénine et leur propre identité communiste, mais la ligne de Staline, désignée par la suite sous le nom de stalinisme, est très largement dominante au sein du mouvement communiste international. Le léninisme est mis en orthodoxie par Staline, l'idéologie communiste officielle étant désignée, à partir des années 1930, sous le nom de marxisme-léninisme. Le régime soviétique prend de manière croissante l'aspect d'une dictature personnelle de Staline, appuyée sur un système de terreur d'État bien plus intense qu'au temps de Lénine et sur un culte de la personnalité aux accents parfois délirants. Le système de camps de prisonniers, connu désormais sous le nom de goulag, prend en URSS une ampleur jusque-là inégalée. Dans les années 1930, la politique de planification suivie par Staline provoque de très importantes famines qui se soldent, notamment en Ukraine, par des millions de morts. Au milieu de la décennie, l'URSS connaît une nouvelle période de terreur connue sous le nom de « Grandes Purges »[43].

Au tournant des années 1920 et 1930, les partis appartenant au Komintern suivent, sur instruction de Staline, une ligne « classe contre classe » qui les amène à s'opposer en priorité aux socialistes, au détriment de la lutte contre les fascistes et nazis. Cette politique aboutit à un résultat désastreux : après l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, le Parti communiste d'Allemagne, le plus puissant d'Europe, est anéanti, tandis que ses membres sont arrêtés ou réduits à l'exil ou à la clandestinité[44]. En Chine, le Parti communiste chinois, apparu en 1921, gagne en puissance mais est, à partir de 1927, réprimé par le Kuomintang. La guerre civile chinoise, particulièrement violente, accompagne dès lors le développement d'un important mouvement communiste chinois, dont Mao Zedong s'affirme progressivement comme le principal dirigeant[45]. En Occident, après l'échec de la ligne « classe contre classe », Staline approuve une ligne de « Front populaire » qui permet aux partis communistes de s'allier aux socialistes contre les fascistes. L'antifascisme augmente considérablement la puissance de séduction du communisme, qui attire de nombreux militants, gagne en influence dans les milieux du syndicalisme et s'attire les faveurs d'une partie du monde intellectuel. En Espagne, en France et au Chili, des coalitions de front populaire arrivent démocratiquement au pouvoir, ce qui permet à des partis communistes d'être associés à l'action gouvernementale. Si le PCF est ainsi associé à des réformes qui marquent profondément la société française, en Espagne, le Front populaire est vite confronté à une guerre civile qui se solde par sa défaite et fait figure de « répétition » de la Seconde Guerre mondiale[46].

En 1939, l'URSS conclut avec l'Allemagne nazie un « pacte de non-agression » qui lui permet de se tenir à l'écart des conflits en Europe et de mettre la main sur les pays baltes et sur l'est de la Pologne : ce pacte germano-soviétique crée une onde de choc au sein du mouvement communiste international[47]. En 1941, cependant, l'Allemagne rompt le pacte et attaque l'URSS : le front de l'Est devient le théâtre d'opérations le plus meurtrier du volet européen de la Seconde Guerre mondiale tandis que les communistes, dans l'ensemble de l'Europe occupée, participent à la résistance. L'URSS apporte une contribution décisive à la défaite de l'Allemagne et, bien qu'ayant subi de très importantes destructions, accroît son influence de façon considérable : à la fin du conflit, l'Armée rouge occupe l'essentiel de l'Europe orientale[48].

Guerre froide

Entre 1944 et 1949, des régimes communistes - désignés du nom de « démocraties populaires » - se mettent en place en Europe de l'Est, sous l'étroite influence de Staline. La naissance du « bloc de l'Est » en Europe signe le début de la guerre froide : en Asie également, le communisme connaît d'importantes avancées, dont la principale est la victoire de Mao Zedong au terme de la guerre civile chinoise. La République populaire de Chine est proclamée en 1949[49]. Durant la guerre froide, qui dure jusqu'à la fin des années 1980, l'ensemble des relations internationales sont rythmées par l'opposition entre le « bloc communiste », au sein duquel l'URSS est la superpuissance dominante, et le « monde libre » sous l'influence des États-Unis. Le « modèle communiste » constitue, avec le camp opposé de la démocratie libérale et de l'économie capitaliste, l'un des principaux axes politiques à l'échelle mondiale. La guerre froide, où l'équilibre de la terreur assuré par la politique de dissuasion nucléaire vient bientôt constituer un facteur déterminant, inclut plusieurs conflits militaires entre communistes et non-communistes, notamment la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, puis plus tard la guerre du Viêt Nam, en Asie, ainsi que la guerre civile grecque, en Europe. Mais parallèlement, des partis communistes participent à la vie politique de nombreuses démocraties : si, en Europe occidentale, l'influence de la plupart des PC est modeste après 1945, certains comme le Parti communiste français ou le Parti communiste italien, bénéficiant notamment de leur participation à la résistance, conservent un important électorat et demeurent les partis d'opposition les plus importants[50]. Le « bloc communiste » lui-même n'est pas homogène : si l'URSS domine sans partage l'essentiel du bloc de l'Est, dont les régimes sont bâtis, avec quelques variantes, sur le modèle soviétique[51], le monde communiste connaît dès 1948 une scission quand Tito, dirigeant de la Yougoslavie, jugé trop indépendant par Staline, rompt avec l'URSS. La Yougoslavie s'oriente ensuite vers une politique de neutralité et de bonnes relations avec l'Ouest et s'emploie à développer un modèle économique s'appuyant sur l'autogestion[52].

La mort de Staline, en 1953, est suivi trois ans plus tard par la dénonciation, par Khrouchtchev, d'une partie de ses crimes. La déstalinisation, si elle se traduit par une certaine libéralisation politique, et notamment la libération de nombreux prisonniers politiques en URSS, n'est cependant pas suivie d'une réelle démocratisation des régimes communistes : si en Pologne, pour canaliser un mouvement populaire, les Soviétiques acceptent le retour au pouvoir de Władysław Gomułka, la contestation qui se déroule au même moment en Hongrie prend un tour beaucoup plus dramatique et débouche sur une insurrection armée ; l'insurrection de Budapest est écrasée par une intervention de l'Armée rouge. Les évènements hongrois de 1956 contribuent considérablement au discrédit, dans une grande partie de l'opinion occidentale, du communisme soviétique, sans que le bloc de l'Est n'échappe pour autant à l'influence de l'URSS[53]. Si les régimes du bloc de l'Est connaissent des variations dans leurs politiques intérieures et économiques - notamment des réformes politiques en Hongrie, et la politique plus autonome menée par la Roumanie - tous demeurent marqués par les pratiques importées d'URSS, soit le développement d'une bureaucratie d'État et d'une classe privilégiée appelée nomenklatura, la surveillance de la population via des pratiques d'État policier, et des dysfonctionnements économiques. En 1961, pour mettre un terme au départ de citoyens est-allemands vers Berlin-Ouest, les Soviétiques ferment les frontières et bâtissent le mur de Berlin. En 1968, un nouveau mouvement de démocratisation, cette fois en Tchécoslovaquie, beaucoup plus modéré que le mouvement hongrois de 1956, est stoppé net par l'intervention des troupes du Pacte de Varsovie. Le dirigeant soviétique, Léonid Brejnev, formule à l'occasion ce qui devient connu sous le nom de « doctrine Brejnev », soit le droit pour l'URSS d'intervenir dans les « pays frères » pour y défendre le « socialisme »[51],[54].

Hors d'Europe, le communisme se développe également, sous des formes très variées. La Chine de Mao refuse pour sa part la libéralisation politique induite par la déstalinisation et en arrive quelques années plus tard à rompre avec l'URSS. La Chine, où le maoïsme, adaptation du marxisme-léninisme aux réalités locales, fait figure d'idéologie officielle, s'engage en 1958 dans l'expérience radicale du Grand Bond en avant, qui se solde par un désastre économique et humanitaire, entraînant plusieurs millions de morts au cours de la grande famine. Affaibli, Mao reprend le contrôle du pays dans les années suivantes en détruisant l'appareil du Parti communiste chinois au cours de la Révolution culturelle. La République populaire de Chine sort politiquement désorganisée et économiquement exsangue de cette période d'« expérimentations », et entreprend de redresser sa position internationale en se rapprochant des États-Unis au début des années 1970[55]. Dans la Caraïbe, un régime communiste apparaît à Cuba après la victoire de la guérilla conduite par Fidel Castro. Ce dernier ne se présente initialement pas comme communiste, mais les États-Unis, inquiets face à l'orientation politique du nouveau régime qui se rapproche de l'URSS, tentent de le renverser en 1961 en organisant le débarquement de la baie des Cochons : l'opération est un désastre et Castro se déclare ouvertement communiste, nouant une alliance étroite avec les Soviétiques. L'année suivante, ces derniers installent des missiles à Cuba, déclenchant la crise des missiles, qui constitue l'un moment les plus tendus de la Guerre froide. Le régime castriste à Cuba continue, au cours des années suivantes, de constituer un pôle d'attraction du communisme international, dont il constitue une version tiers-mondiste. L'argentin Che Guevara, compagnon de route de Castro durant la révolution cubaine, échoue dans sa tentative d'exporter des foyers révolutionnaires en Afrique et en Amérique latine mais Cuba, dans les années 1970, se livre à une politique extérieure interventionniste en soutenant les régimes communistes africains[56]. En Asie du Sud-Est, le communisme progresse également dans les années 1960-1970 : si en Indonésie, les communistes sont écrasés au cours d'une répression sanglante, la guerre du Viêt Nam, au cours de laquelle les États-Unis ont tenté d'empêcher l'extension du communisme dans la péninsule indochinoise, se traduit par le résultat inverse, et la mise en place de régimes communistes au Viêt Nam, au Laos et au Cambodge. Dans ce dernier pays, où les Khmers rouges commettent des massacres de grande ampleur, la politique agressive à l'égard du Viêt Nam voisin entraîne une invasion par l'armée vietnamienne, suivie d'un nouveau conflit. En Asie centrale, l'URSS se trouve néanmoins à son tour embourbée dans un conflit, quand son intervention pour soutenir le régime communiste d'Afghanistan se traduit par un conflit ruineux et désastreux sur le plan de l'images[57].

La stagnation politique et économique en URSS et dans les régimes du bloc de l'Est[51],[58] et l'impossibilité financière de rivaliser avec les États-Unis dans la course aux armements conduisent, dans les années 1980, le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev à lancer un mouvement de réformes politiques connu sous le nom de Perestroïka ; la Guerre froide connaît une nouvelle période de détente. Mais la libéralisation, en Europe de l'Est, vient trop tard pour sauver les systèmes communistes. À partir de 1989, l'ensemble des régimes du bloc de l'Est renonce au communisme, l'évènement le plus symbolique de la période étant la chute du mur de Berlin. L'URSS elle-même cesse d'exister en tant qu'État en 1991. La majorité des ex-partis communistes du bloc de l'Est, dont les cadres réformateurs ont souvent été des acteurs de la fin des régimes, se rebaptise du nom de Parti socialiste et s'insère dans la vie politique de pays démocratisés[59],[60].

Le communisme aujourd’hui

La République populaire de Chine, le Laos, le Viêt Nam, Cuba et la Corée du Nord continuent de se réclamer du communisme. La Chine s'est convertie au capitalisme mais demeure un régime autoritaire gouverné par le Parti communiste chinois. De nombreux partis communistes continuent d'exister dans le monde, certains étant parfois associés à l'exercice du pouvoir dans des démocraties. Le Parti communiste du Népal (maoïste) est arrivé au pouvoir mais n'a pas à ce jour fait du Népal un régime communiste. Certains dirigeants se réclamant du socialisme, comme Hugo Chávez au Venezuela, usent volontiers de références marxistes et communistes, sans être classés comme tels. Parmi les partis communistes occidentaux, le Parti communiste italien, dont les positions s'étaient considérablement recentrées au fil des ans, s'est autodissous pour constituer un parti socialiste ; ses anciens cadres occupent une place importante au sein de la gauche italienne (dite « centre gauche »). Le Parti communiste français a conservé son identité communiste, mais a vu son électorat décliner au fil des ans, et se range désormais sous la barrière de la coalition du Front de gauche. La qualité de communiste continue par ailleurs d'être revendiquée à l'extrême gauche, notamment par les mouvements trotskistes[61],[62].

Le Courant Communiste International (CCI), fondé en 1975, continue de promouvoir les capacités d'auto-organisation de la classe prolétaire, en vue de la concrétisation d'une société communiste mondiale. Il dénonce fermement les régimes communistes, passés et présents comme une manifestation de la « barbarie capitaliste »[63].

La naissance

Au début du XIXe siècle, le libéralisme est la force politique et intellectuelle dominante en Europe[64]. En Angleterre, le Parti libéral naît en 1839 de la réunion de l'ancien parti Whigs et des radicaux, disciples de Jeremy Bentham et de l'utilitarisme. Il est l'un des deux grands partis anglais, avec les Tories (conservateur ) et se classe donc à gauche alors qu'en France le libéralisme depuis François Guizot se classe plutôt à droite. Lorsqu'à la fin du XIXe siècle « les valeurs du libéralisme éthique et politique vont [...] entrer en conflit avec les effets du capitalisme »[65], on va assister à l'émergence tant en France, qu'en Angleterre qu'aux États-Unis des courants de pensée qui vont donner naissance au social-libéralisme.

En France, ce sera le libéralisme républicain et le solidarisme autour de Charles Renouvier (1815–1903) d'Alfred Fouillée (1838–1912) et surtout de Léon Bourgeois (1851–1925)). Ce courant aura une influence assez courte (elle cesse pratiquement avec le virage à droite du Parti radical en 1910[66]). Il a cependant profondément marqué les structures sociales bâties par la Troisième République française[67],[68] et les réformes sociales d'avant la Première Guerre mondiale intervenues au moment où le solidarisme est la doctrine sociale du Parti radical.

En Angleterre, nous trouvons le nouveau libéralisme qui se construit entre 1886 et la guerre de 1914-1918, et va inspirer les grandes réformes sociales anglaises des années 1905–1914[69]. où il se place dans la lignée de John Stuart Mill tout en étant profondément lié à l'université d'Oxford. Deux de ses grands précurseurs, Thomas Hill Green et Arnold Toynbee, ont été formés à Oxford, où ils ont également enseigné et parmi les plus connus des fondateurs du nouveau libéralisme, Leonard Trelawny Hobhouse, John Atkinson Hobson et Herbert Samuel, ont eux aussi fait leurs études à Oxford. S'il est lié à Oxford au niveau politique, au niveau économique, il va être profondément influencé par Cambridge et notamment par deux des plus célèbres économistes de cette université, Des études récentes ont insisté sur la proximité de deux économistes de l'université de Cambridge, Alfred Marshall[70]et John Maynard Keynes. Mais ce dernier va à la fois constituer une force durant les Trente Glorieuses pour le social-libéralisme et une faiblesse. En effet, tant Michael Freeden que Catherine Audard ou Gilles Dostaler insistent à la fois sur la continuité entre Keynes et les nouveaux libéraux (évolutionnisme, refus du laissez-faire, tendance altruiste chez l'homme, lien entre organisation et raison)[71], et sur au moins trois différences sensibles : d'une part, un élitisme qui rapproche plus John Maynard Keynes de Herbert George Wells que des nouveaux libéraux qui insistent sur une éthique de la participation de tous aux décisions[72], d'autre part, un plus fort souci envers la régulation macro-économique qu'envers la redistribution[73], enfin, une vision plus technique et moins politique de l'économie[74].

Aux États-Unis, ce courant a des racines qui sont à trouver notamment dans le mouvement abolitionniste[75]. Au début du XXe siècle, il va prendre un nouvel essor notamment le New Freedom, le programme libéral, de Woodrow Wilson et de son conseiller Louis Brandeis[76]. Woodrow Wilson est également proche des nouveaux libéraux anglais par son refus du machiavélisme dans les relations internationales comme en témoignent ses quatorze points ainsi que sa détermination à créer la Société des Nations. De façon générale, il existe des liens entre les deux côtés de l'Atlantique. Les participants à la revue New Republic qui est un temps la revue du progressisme américain[77] accueille des auteurs tant anglais qu'américains.

Influence et déclin après la seconde guerre mondiale

Le social-libéralisme et « son idéologie welfariste » sont très influents de 1945 à 1970 et marquent fortement l'ensemble des partis modérés en Europe[78]. Aux États-Unis, le social-libéralisme prédomine à travers ce qui a été appelé le « libéralisme intégré » ainsi que dans la Grande société de Lyndon Johnson[79]. Le social-libéralisme voit son influence politique décliner à la fin des années 1970 non seulement à la suite des critiques portant sur son propre corpus que nous étudierons plus loin mais aussi pour des raisons liées aux changements de l'environnement économique qui suivent le premier choc pétrolier[80]. Deux idéologies : le néo-libéralisme de l'école autrichienne et, dans une moindre mesure, le libertarianisme (Robert Nozick et Murray Rothbard[81]) vont prendre le relais. Plusieurs critiques ont été adressées au social-libéralisme des trente-glorieuse pour justifier sa perte d'influence.

- Tant John Rawls que Friedrich Hayek critiquent l'aspect redistributif de l'État-providence d'influence sociale-libérale. Ils estiment qu'en réalité la justice sociale s'est transformée en défense des intérêts acquis au détriment des laissés-pour-compte[82]. Hayek, dans son ouvrage Droit législation et Liberté, insiste sur le fait que la justice sociale provoque le jeu des factions, chacune voulant faire valoir ses intérêts pour se procurer des avantages. D'où pour lui, le passage à une démocratie de marché où « les électeurs votent de plus en plus non pas en citoyens responsables, mais selon leurs préférences, se comportent sur le forum politique comme sur le marché »[83].

- John Rawls quant à lui, adresse trois autres reproches au capitalisme de l'État-providence d'influence sociale-libérale. Tout d'abord, s'il se soucie de l'égalité des chances, il ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Par ailleurs, il tolère des inégalités importantes et « permet à une caste réduite de détenir un quasi-monopole des moyens de production »[84]. Enfin, l'État-providence du social-libéralisme classique a certes cherché à réduire la pauvreté matérielle et à favoriser la consommation mais, ce faisant a versé dans l'économisme sans avoir une vraie conception de la justice sociale[85].

- si le social-libéralisme classique insistait sur l'importance morale qu'il y avait de faire participer les hommes à la découverte de la vérité, les outils adoptés notamment en économie donnaient le meilleur rôle aux experts et le citoyen ordinaire a été très peu consulté et est devenu passif et consommateur[86]. Par ailleurs, trop de terrain a été cédé par le social-libéralisme aux sciences sociales et, il a oublié « que son combat est avant tout politique et normatif »[87].

Les germes d'un renouveau

À partir de la fin du XXe siècle, le social-libéralisme, en même temps qu'il perd de son influence politique, connaît un grand bouillonnement intellectuel avec des auteurs importants comme : John Rawls (philosophie politique), Amartya Sen (philosophie et économie), Ronald Dworkin (philosophie du droit), Martha Nussbaum (philosophie) et Bruce Ackerman (droit constitutionnel), et d'autres[88].

Le cœur du social-libéralisme

Pour Leonard Trelawny Hobhouse, « Le cœur du libéralisme est la compréhension que le progrès n'est pas une question de combinaison mécanique, mais de libération de l'énergie spirituelle vivante. Le bon mécanisme est celui qui peut apporter des canaux par lesquels cette énergie peut s'écouler sans entrave, sans être bloquée par sa propre exubérance de sortie, vivifiant la structure sociale, accroissant et ennoblissant la vie de l'esprit »[89].

- La vérité. Pour, le social-libéralisme, la recherche de la vérité n'est pas de nature abstraite. Elle est inductive, résultat d'une confrontation avec les faits même lorsqu'ils sont « durs » (« hard facts »)[90] et d'une volonté de voir la réalité en face.

- Individu et société : dans le social-libéralisme, l'individu et la société interagissent. Hobhouse, partant de Thomas Hill Green, développe la métaphore organique. Toutefois, pour éviter les confusions sur le mot, il précise qu'« une chose est appelée organique quand elle est faite de parts qui sont tout à fait distinctes les unes des autres, mais qui sont détruites ou vitalement altérées quand elles sont enlevées de l'ensemble ». Les libéraux républicains en France préfèrent éviter cette métaphore aux réminiscences pauliniennes[91] qui risquait d'être interprétée soit de façon très conservatrice soit de façon très marxiste[92]. Aussi, pour nommer cette interaction entre la société et l'individu, ils préfèrent utiliser le mot « solidarité ».

- Liberté et individualité. Dans le libéralisme classique, la liberté résulte essentiellement d'une absence de contrainte. Le nouveau libéralisme à la suite de John Stuart Mill ne se focalise pas sur l'individu mais sur l'individualité, sur l'être social. Ce qui devient important, ce n'est pas seulement la liberté de choisir, c'est aussi la possibilité de se réaliser. Pour ce faire une absence de contrainte n'est pas suffisante[93], il faut aussi que l'individu bénéficie de droits sociaux lui permettant de réaliser son potentiel. C'est ainsi que l'on passe de l'idée d'égalité des droits à celle d'égalité des opportunités[94]. Plus tard, Amartya Sen parle de capabilité.

Question sociale et démocratie

L'État doit éviter que les personnes exercent des contraintes les unes sur les autres. Par exemple, il doit éviter que certains n'usent de leurs pouvoirs en obligeant l'autre partie à signer des contrats très déséquilibrés. Mais l'État doit également intervenir pour assurer des droits sociaux tels que les retraites ou les assurances sociales. Par ailleurs, l'État doit veiller sur la machinerie économique. En effet, un individu seul n'est pas en mesure de procéder aux réglages des structures économiques qui permettent, par exemple, à un individu normal de pourvoir à ses besoins. Hobhouse, prenant appui sur des études réalisées par Booth à Londres et par Rowentree à York, considère qu'en Angleterre, alors, de très nombreuses personnes ne pouvaient pas vivre décemment et que, pour remédier à cette situation, l'État seul avait les moyens de procéder aux ajustements structurels nécessaires[95]. Mais, ils se méfient de ce que Leonard Trelawny Hobhouse appelle la « théorie métaphysique de l'État », d'autant qu'ils ont une haute opinion de la démocratie qu'un État technocratique met à mal.

La démocratie est pour eux la base nécessaire de l'idée libérale[96]. En effet, le cœur de leur pensée requiert de déterminer le bien commun et pour ce faire, leur éthique et leur conception de la vérité implique de faire participer tout le monde à la détermination de ce bien. Toutefois, comme ils sont pragmatiques, ils vont se poser la question de savoir comment faire si une volonté commune ne se dégage pas. Pour Hobhouse, les personnes soucieuses du bien commun doivent bâtir des « philosophies » en partant de l'étude des faits. Celles-ci doivent à la fois être capables à la fois de donner des pistes pour résoudre les problèmes, s'adresser à l'âme humaine et nourrir des débats ouvrant la voie à la détermination du bien commun[97].

Économie

- Réguler la concurrence. Si l'idée de régulation des marchés et de surveillance de la concurrence est présente chez les sociaux-libéraux anglais, c'est surtout l'école américaine qui la mettra au premier plan. Hobson développe la notion de « rente comprise » non plus simplement comme rente de la terre, comme c'est le cas de l'école classique, mais comme rente liée à une concurrence faussée liée soit au jeu des acteurs économiques soit à l'interaction entre politiques et agents économiques qui va conduire à l'adoption de mesures administratives ou législatives qui faussent le jeu de la concurrence au profit de quelques-uns. C'est dans ce cadre que John Atkinson Hobson analyse l'impérialisme au début XXe siècle[98]. Aux États-Unis que des économistes, tels John Bates Clark et Richard T. Ely et des juristes souvent liés à la Harvard School of Law, tels Oliver Wendell Holmes, Louis Brandeis ou Roscoe Pound vont, malgré l'opposition des juges de la Cour suprême de leur temps, imposer un certain nombre de lois visant à réguler les marchés. En effet, pour eux, les lois ne sont ni des forces aveugles qui s’imposent aux hommes, ni l’incarnation d’une raison naturelle toute puissante, mais sont trouvées à travers l’expérience et la raison, entendues comme incluant un effort sur soi et un certain détachement des passions[99].

- Au niveau macro-économique, le social-libéralisme va adopter la théorie keynésienne mais, se faisant, il va prendre un tour plus technique, plus scientifique[74], plus indépendant de la politique que celle préconisée par Hobson. Quoi qu'il en soit, la macro-économie keynésienne, notamment sous sa forme de la synthèse néoclassique, est très largement adoptée par le social-libéralisme[100].

Relations internationales

- Libre-échange. S'ils sont favorables au libre-échange, ils ne veulent pas d'un libéralisme de laisser-faire. Aussi, ils vont contribuer à encadrer le libre-échange de façon qu'au niveau international comme au niveau national, la concurrence ne soit pas faussée. Pour David Mitrany, la régulation de l'économie au niveau national est dangereuse car elle peut conduire à des conflits économiques entre États et menacer ainsi la paix. Aussi, selon lui, il vaut mieux réguler l'économie à un niveau supranational. Comme il est méfiant envers un fédéralisme mondial dont il ne voit pas sur quelle base il serait possible de l'instituer, il va préconiser l'approche fonctionnaliste (c'est-à-dire une régulation par fonction : fonction finance, fonction commerce international, fonction juridique) qu'il considère comme plus réaliste[101].

- Le social-libéralisme poursuit au niveau international le projet ébauché par Emmanuel Kant de paix perpétuelle et tient pour important de jeter les bases d'une société internationale. Aussi, ils vont participer à la création de la Société des Nations[102], puis plus tard de l'ONU et des institutions de Bretton Woods. Toutefois, il ne s'agit pas là de retourner à un libre-échange de laissez-faire. Donald Markwell note qu'à Bretton Woods, Keynes n'est pas revenu à sa croyance libérale classique d'avant la Première Guerre mondiale mais est devenu un partisan de ce qu'il nomme un « libre-échange conditionnel » (qualified free trade), c'est-à-dire encadré par des lois et des institutions de façon qu'il soit compatible avec le plein emploi et avec des balances de paiements pas trop déséquilibrées[103].

Multiculturalisme et États-Nations

Même s'il s'est toujours distingué du nationalisme dur et qu'il a toujours défendu la possibilité d'appartenances multiples, le social-libéralisme a eu, depuis son apparition dans la seconde moitié du XIXe siècle, parti lié avec la construction d'États-Nations[104]. Or, les sociétés actuelles, du fait notamment des mouvements de population, sont devenues plus diverses en même temps qu'il existe une volonté plus forte de la part de minorités nationales, ethniques ou culturelles de préserver une identité propre. Pour Catherine Audard, il y a eu « une prise de conscience positive de la différence et de l'identité, de l'ethnicité qui « a accrédité l'idée de plus en plus dominante que l'égalité des droits et l'intégration sociale passent par l'acceptation des différences, pas par un traitement impartial et anonyme ou colour-blind des personnes » »[105]. Cela pose problème au social-libéralisme car une appartenance religieuse, ethnique ou culturelle trop forte peut entrer en conflit avec la liberté et l'autonomie de chacun qu'il promeut. Pour faire face à ce problème, deux voies ont été avancées. Paul Ricœur et Alasdair MacIntyre ont introduit le concept d'« identité narrative » qui va tenter de permettre de concilier une identité propre à un groupe et une identité commune[106]. Pour John Rawls, la culture politique d'une société libérale multiculturelle doit se limiter essentiellement à « la langue, l'histoire, les institutions politiques et les valeurs « politiques » de la constitution »[107]. Elle doit surtout éviter des éléments normatifs forts comme les valeurs morales, les idéologies et les religions dominantes[108].

Renouveler la solidarité

La solidarité était au centre des préoccupations des sociaux-libéraux classiques mais pour John Rawls les politiques d'inspiration sociale-libérale se sont trop souciées d'économisme, de soutien de la consommation et pas assez du citoyen et du politique[109]. Aussi, pour Rawls comme pour Bruce Ackerman, Philippe Van Parijs, Ronald Dworkin et Nancy Fraser[110], ce qui va être important c'est de lutter à la fois contre la pauvreté, les inégalités et les discriminations tout en considérant davantage les individus comme des acteurs à respecter. Pour cela, il convient que les citoyens soient plus actifs, plus responsables, qu'ils soient moins axés sur leurs droits et davantage sur leurs devoirs de façon à invalider le constat de Marcel Gauchet selon lequel « la démocratie de l'individu et de ses droits a l'oligarchie pour corrélat inavoué »[111].

Concernant les fondements de la solidarité deux approches s'affrontent. Rawls veut passer d'un minimum social à un minimum citoyen et, selon Catherine Audard, chez lui, « la solidarité ne doit pas viser la maximisation de l'utilité générale, mais la seule satisfaction des besoins créés par la citoyenneté »[112]. Pour Rawls, le citoyen poursuit son propre intérêt, entendu dans un sens dépassant le seul intérêt économique, et la justice, c'est-à-dire l'intérêt général. Sur ce point, Amartya Sen produit un double reproche à Rawls. Tout d'abord, il lui reproche le lien fait entre minimum citoyen et citoyenneté active, expliquant qu'il n'est pas réellement établi. D'autre part, Rawls retombe selon lui dans les travers anciens en listant les biens premiers dont doivent bénéficier les citoyens alors qu'il devrait d'abord mettre en avant les capabilités, c'est-à-dire les capacités d'agir[113].

De la démocratie de marché à la démocratie délibérative

Le modèle de démocratie proche de « élitisme compétitif » de Joseph Schumpeter, où le rôle du peuple est surtout de sanctionner les politiques et les experts qui n'ont pas réussi à résoudre les problèmes pour les remplacer par d'autres[114], des Trente Glorieuses va, sous l'impact du néolibéralisme, se transformer en démocratie de marché où le citoyen est vu comme un consommateur de produits politiques. Ce mouvement va de pair avec un déclin de la conception de l'enseignement comme formation de citoyens rationnels tel que l'envisageait tant les sociaux-libéraux classiques. En fait, même si le social-libéralisme a participé à ce mouvement, il ne l'a jamais complètement accepté. Robert Alan Dahl, par exemple, a toujours soutenu que les élites n'avaient pas le monopole du pouvoir et que le peuple, à travers des associations et autres mouvements, pouvait intervenir dans la vie politique[115]. Par ailleurs, le libéralisme a toujours été méfiant envers la monopolisation du pouvoir par un groupe, c'est pourquoi il a toujours préconisé des systèmes de contrôles et de contre-pouvoirs (checks and balances)[N 1].

Ces dernières années, John Rawls a repris et amplifié l'idée de démocratie délibérative qui était déjà présente chez John Stuart Mill et chez les nouveaux libéraux[116]. Dans Théorie de la justice, il écrit : « le débat législatif doit être conçu non comme un combat d'intérêts, mais comme un effort pour trouver la meilleure décision conformément aux principes de la justice »[117]. Dans son livre Éthique de la discussion (1991), puis dans son débat avec Rawls, Jurgen Habermas défend des idées proches de ce dernier. Comme Stuart Mill et Alexis de Tocqueville, il considère la discussion publique comme un moyen de faire évoluer les préférences des êtres humains[118] et par là d'arriver à un intérêt commun. Toutefois, les pensées de Rawls et d'Habermas ont une focalisation divergente : l'un s'intéresse surtout à la justice et l'autre au droit. Pour le premier, la justice participe à la création du lien social et pour le second, elle en est la conséquence[119].

La régulation de l'économie après la crise de 2008

Pour Amartya Sen, la crise économique de 2008 est liée à de mauvaises politiques elles-mêmes induites par les dérégulations économiques entreprises depuis Ronald Reagan. Pour lui, « le succès de l'économie libérale a toujours dépendu [...] du dynamisme du marché lui-même, mais aussi de mécanisme de régulation et de contrôle, pour éviter que la spéculation et la recherche de profits conduisent à prendre trop de risques »[120]. Pour cet économiste, le PIB seul est trop limité et il faut lui associer d'autres indicateurs. Il est en effet l'un des créateurs de l'Indice de développement humain (IDH)[120] et il a fait partie de la commission Stiglitz chargée d'étudier ce problème.

Le radicalisme

Le terme de radicalisme ne désigne pas, à l'échelle internationale, une idéologie précise. Au XIXe siècle, le mot a été surtout associé à la tendance républicaine, à l'image du Parti républicain radical en Espagne. En France, le nom de radicalisme désigne plus précisément une tendance inspirée du radicalisme britannique, issue du républicanisme du XIXe siècle, et située à l'origine à gauche. L'attrait du socialisme amène à l'apparition en 1881 du terme de « radical-socialisme », utilisé à l'origine par des proches de Georges Clemenceau, qui se situe alors à l'extrême-gauche du républicanisme. Le Parti républicain, radical et radical-socialiste naît en 1901 de l'agrégation de divers mouvements politiques, comités électoraux, de loges maçonniques, et autres organisations. Ce n'est que six ans plus tard que cette première incarnation du Parti radical adopte un véritable programme politique. S'il dénonce le capitalisme et prône l'abolition du salariat, le radical-socialisme se distingue du socialisme proprement dit en ce qu'il se montre très attaché à la défense de la propriété privée. En tant qu'idéologie, le radicalisme français s'identifie avant tout à la défense de la République et de la laïcité et, sur le plan social, des « petits » contre les « grands ». Le parti s'adresse aux travailleurs indépendants et attire un électorat au sein de la paysannerie propriétaire ou des classes moyennes. Il mène une politique laïque et anticléricale, l'alliance des radicaux et des socialistes menant en 1905 à la loi de séparation des Églises et de l'État. Parti à l'électorat essentiellement provincial, voire rural, le Parti radical est très influent sous la Troisième République et la Quatrième République, mais décline ensuite, victime d'une certaine sclérose. La tentative de Pierre Mendès France de renouveler le parti échoue : le Parti républicain, radical et radical-socialiste décline sur le plan électoral et, en 1972, scissionne en deux partis, l'un au centre droit et l'autre au centre gauche. Les deux mouvements qui en sont issus sont le Parti radical « valoisien », situé au centre droit et qui revendique l'héritage officiel du radicalisme historique, et le Parti radical de gauche, allié au Parti socialiste[121],[122].

Le terme de radicalisme est aujourd’hui employé par un ensemble de partis aux idéologies différentes les unes des autres ; et se situant aussi bien à gauche qu'à droite. Les Radicaux italiens, successeurs du Parti radical, sont ainsi un parti identifié à la défense du « progressisme » social, et au social-libéralisme ; le Parti radical social-démocrate du Chili est un parti de centre gauche membre de l'Internationale socialiste, de même que l'Union civique radicale argentine.

Écologie et alternatives

Les années 1980 ont vu l'émergence des partis écologistes. En France, l'autodissolution du PSU a entraîné la création de petits partis alternatifs à la recherche d'une synthèse entre écologie et socialisme [123]. Les mouvements alternatifs rassemblent également des mouvements de désobéissance civile pratiquant des actions à la fois illégales et non-violentes [124].

L'extrême gauche

L'expression extrême gauche est utilisée pour désigner les organisations et les sensibilités politiques considérées comme les plus à gauche du spectre politique, et aspirant à un changement radical du système en place. La naissance du terme d'extrême gauche n'est, contrairement à ceux de gauche et de droite, pas rattachée à une période historique donnée. Il n'existe pas de définition qui puisse réellement circonscrire l'extrême gauche en matière de valeurs ou d'organisations, d'autant que la classification est parfois rejetée par les intéressés. On peut néanmoins relever deux critères définissant l'extrême gauche au sens contemporain du terme : d'une part l'adhésion à différents courants du socialisme historique, soit d'une part le marxisme et ses variantes (léninistes, trotskistes, maoïstes, conseillistes...), d'autre part l'anarchisme et ses différentes tendances (communiste, collectiviste, mutualiste, individualiste...). L'extrême gauche se caractérise également par de très grandes disparités, que ce soit de par un nombre important d'organisations parfois éphémères, dans les détails des programmes de celles-ci, ou dans leur rapport à la violence : des organisations d'extrême gauche ont ainsi participé historiquement au processus électoral dans le cadre de la démocratie parlementaire, tandis que d'autres comme les Brigades rouges en Italie ou la Fraction armée rouge en Allemagne, ont pratiqué le terrorisme. La définition de l'extrême gauche a varié avec le temps, se caractérisant surtout par un refus affiché des institutions politiques et sociales : en France, le PCF a ainsi cessé d'être classé comme un parti d'extrême gauche du fait de son acceptation des institutions et de sa participation à divers gouvernements. Il se distingue à cet égard des organisations trotskistes, ainsi que des anarchistes, anti-parlementaires par définition[125]. L'absence d'une définition opératoire unique de l'extrême gauche est en outre compliquée par la multiplication des vocables : l'extrême gauche peut être désignée par des termes comme « gauche de la gauche », « gauche radicale », ou « ultra-gauche », qui peuvent parfois se confondre avec elle et en être des synonymes, mais également désigner des objets politiques distincts. Le nom de gauche radicale peut être employé pour désigner, au sens large, les mouvements se situant à gauche des partis socialistes et sociaux-démocrates proprement dit, ce qui inclut la gauche antilibérale dans son ensemble[126] et ne se limite pas à l'extrême-gauche proprement dite[127]. Celui d'ultra-gauche tend à désigner, spécifiquement et historiquement, une tendance opposée au léninisme et incluant le conseillisme, le bordiguisme ou le situationnisme[128].

Cartographie

En France

En France, en 2017, les principaux partis classés à l'extrême gauche ou dans la gauche radicale :

- la Lutte ouvrière (LO)

- le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA)

- le Parti communiste des ouvriers de France (PCOF)

- le Parti ouvrier indépendant (POI)

Les principaux partis classés à la gauche de la gauche mais aussi dans la gauche radicale :

- La France insoumise (FI) dont le Parti de gauche (PG) et la Gauche républicaine et socialiste (GRS).

- le Parti communiste français (PCF)

Les principaux partis classés à gauche ou au centre-gauche :

- le Parti socialiste (PS)

- le Parti radical de gauche (PRG)

- Europe Écologie Les Verts (EELV)

- Génération.s (GS)

- Place publique (PP)

- Nouvelle Donne (ND)

Il existe d'autres partis ou mouvements non représentés au parlement :

- Action antifasciste (AFA)

- Les Alternatifs, anciennement l'Alternative rouge et verte (AREV)

- La Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique

- Alternative libertaire

- Coordination des groupes anarchistes

- Fédération anarchiste

- Alternative citoyenne, en Île-de-France, et mouvements similaires dans certaines régions

- Le Pôle de renaissance communiste en France (issu du PCF, communiste, qui prône la sortie de l'Union européenne)

- Le M'PEP (mouvement politique d'éducation populaire)

D'autre part, il existe de nombreuses associations plus ou moins importantes, comme le Mouvement de l'utopie concrète créé par Roland Castro, comportant (voire dirigées par) des militants politiques déclarés, ou au contraire méfiantes à l'égard du système politique actuel.

Il faut mentionner aussi des associations de droit ou de fait qui ne veulent pas avoir de rôle électoral, mais ont contribué à la campagne pour le « non de gauche » au référendum sur le projet de Traité constitutionnel européen du : Fondation Copernic, Attac, PRS, collectifs du non (dont certains s'intitulent maintenant « collectifs du 29 mai »), qui appartiennent à la gauche antilibérale.

Bien que cela fasse débat (nombre de personnalités politiques, notamment du PCF et de la gauche du PS, refusent de voir la gauche comme une entité scindée en plusieurs morceaux), certain distinguent actuellement plusieurs gauches françaises. Chez les partisans de cette classification, on retrouve souvent :

- la gauche social-démocrate (PS, PRG…), favorable à une République décentralisée et à un État arbitre entre les différentes forces sociales, et la gauche gaulliste, qui reprend ce postulat en y ajoutant la société de participation et l'indépendance nationale.

- la gauche antilibérale (PCF, PG, GS…), favorable à une République décentralisée, dans le cadre d'un État Unitaire acteur de la vie économique et sociale.

- la gauche anticapitaliste (NPA…), dont la ligne politique se démarque de celle de PCF ou du PG d'une part par une volonté de transformation très rapide de la société, et d'autre part par le refus quasi systématique de s'unir avec le PS.

Au Canada

Au Canada, on retrouve :

- Le Nouveau Parti démocratique

- Le Parti marxiste-léniniste du Canada

- Le Parti communiste du Canada

- Le Parti vert du Canada

- Bloc québécois (plutôt Centre-Gauche)

Au Québec, on retrouve :

- Le parti vert du Québec

- Québec solidaire

- Le Parti marxiste-léniniste du Québec

- Le Parti québécois, classé davantage au centre gauche

Autrefois :

En Belgique

Partis généralement classés à l'extrême gauche :

- Ligue communiste révolutionnaire (LCR) : section belge de la IVe Internationale (Secrétariat unifié).

- Parti socialiste de lutte (PSL, LSP en Flandre) : section belge du CIO : Comité pour une Internationale ouvrière

- Parti communiste de Belgique (PCB, 1921-1989)

- Bloc marxiste-léniniste (Bloc-ML)

- Parti du travail de Belgique (PTB, PVDA en Flandre)

Mouvements généralement classés à gauche radicale :

- Mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC)

- Coopérative politique VEGA (à Liège) et Mouvement VEGA (en Belgique Francophone)

- Mouvement de la Gauche démocrate et citoyenne (MG), inspiré par le Front de gauche (France) (en passe d'être incorporé dans le Mouvement VEGA)

Partis généralement classés au centre gauche ou à la gauche réformiste :

- Parti socialiste (PS)

- Socialistische Partij Anders (S•PA)

- Ecolo

- Groen

Partis classés au centre (dont une partie des membres sont de centre gauche) :

En Suisse

Parmi les partis politiques suisses, ceux qui se situent à gauche sont :

- Parti socialiste suisse

- Jeunesse socialiste suisse

- Les Verts (Suisse)

- Parti chrétien-social

- Parti suisse du Travail/Parti ouvrier et populaire

- La Gauche

- solidaritéS