Progrès

Bien que n'ayant été propagée qu'au XIXe siècle, l'idée de progrès s'appuie sur l'idée que l'histoire a un sens. Cette conception remonte jusqu'à l'Antiquité et a considérablement évolué à travers le temps.

- Durant l'Antiquité, notamment en Mésopotamie, en Égypte et jusqu'en Grèce, chez les philosophes stoïciens, prédomine l'idée que le sens de l'histoire est circulaire : c'est le mythe de l'Éternel retour, étudié notamment par Mircea Eliade[1].

- Le judaïsme puis le christianisme cultivent au contraire une conception linéaire mais de nature eschatologique : le monde « ici-bas », création divine, fait partie de la révélation divine qui mènera, selon leur rapport à Dieu, au salut de leur âme dans l'au-delà.

- À partir de la Renaissance, très lentement, la société se sécularise : à travers les textes de Machiavel et l'émergence de la philosophie politique, se manifeste l'idée que les hommes forgent eux-mêmes leur histoire : celle-ci ne tend plus vers l'au-delà (transcendance) mais est circonscrite à « l'ici-bas » (immanence).

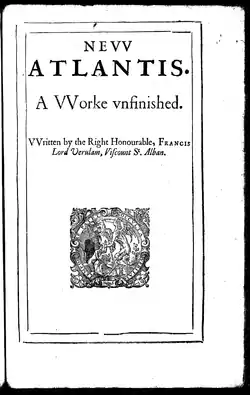

- Au début du XVIIe siècle, l'Anglais Bacon (Novum organum, 1620 ; La Nouvelle Atlantide, 1627) puis le Français Descartes (Discours de la méthode, 1637) sont les premiers à formaliser l'idée de progrès : ils l'assimilent à la capacité des hommes de connaître la nature (science), la façonner, puis finalement, s'en rendre "comme maîtres et possesseurs". « Le progrès » tend ainsi à se substituer à « la providence ».

- Au début du XIXe siècle, l'Allemand Hegel considère que l'État constitue le degré suprême du progrès car il concrétise plus que tout la capacité de l'homme à écrire sa propre histoire au moyen de sa raison[2]. Et en formulant le concept de philosophie de l'histoire, il confère au terme « progrès » un sens dogmatique : « l'histoire universelle est le progrès dans la conscience de la liberté » proclame t-il[3]. Dès lors, cinq grands concepts au moins sont liés à l'idée de progrès : l'humanisme, la sécularisation, la laïcisation, la modernité et l'occidentalisation[4].

- Au début du XXe siècle, les idéaux progressistes gagnent la Chine. Ainsi, lors du grand mouvement nationaliste de 1919, et guidés par de jeunes intellectuels, les étudiants dénoncent le poids des traditions et se déclarent favorables à la modernité et à la science (cet événement est toujours célébré aujourd'hui[5]). En revanche, après les carnages de la Première Guerre mondiale, ces idéaux commencent à être critiqués en Europe. En 1922, toutefois, Carl Schmitt se félicite du fait que l'État est la déclinaison « moderne » de l'Église et estime qu'il revient à la politique de remplir une mission qui était autrefois celle de la religion[6].

- Après la Seconde Guerre, un autre Allemand, Karl Löwith, avance que la philosophie de l’histoire est l'avatar de l’eschatologie du salut, raison pour laquelle l'idée de progrès peut être assimilée à une simple croyance.

Pour les articles homonymes, voir Progrès (homonymie).

_04.jpg.webp)

Illustration : prototype de l'équipement en IA Watson, d'IBM, 2011

L’idée de progrès présente quatre caractéristiques, les trois dernières lui étant propres :

- la conviction que « l'histoire » ne résulte pas du hasard mais qu'elle a un sens (philosophie de l'histoire, déjà présente dans le christianisme) ;

- la conviction que ce sens est assigné par l'ensemble des hommes, désireux d'atteindre ensemble un même objectif : le bonheur ;

- la conviction que la science permet de toujours mieux connaître l'univers dans toute son étendue et au fil de son évolution ;

- la conviction que l'économie, l'État et la technique peuvent et doivent permettre d'appliquer les avancées de la science.

L’appréhension de la notion du « progrès » traverse un conglomérat d'idéologies : philosophie de l'histoire, eudémonisme, « progrès scientifique », « progrès technique », « progrès social », étatisme et croissance économique.

La question est régulièrement soulevée quant à savoir si l'articulation de ces différentes composantes est réaliste ou si elle ne relève pas plutôt d'une utopie[Sp 1], un processus sans finalité clairement assignée et qui s'avèrerait ensuite incontrôlable. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, se plaçant dans une perspective morale, certains intellectuels assimilent « le progrès » à une fatalité[Sp 2]. Et d'autres, à la fin du XXe siècle, quand émerge la crise écologique, à une catastrophe. En parallèle, en dehors de toute approche axiologique et ne considérant que le seul « progrès technique », d'autres penseurs estiment que celui-ci se poursuit à un rythme toujours plus rapide et développent le concept de « progrès accéléré ».

Au XXIe siècle, dans un contexte général ouvertement technophile mais axé sur la gestion des risques, le terme « progrès » est devenu un mot fourre-tout et tend à laisser la place à de nouvelles expressions tout autant apologétiques telles que « développement économique et social », « développement durable », « recherche et développement », « innovation »[n 1]... (selon les contextes). Une autre raison explique que le mot « progrès » tombe en désuétude : alors que, pendant des siècles — avant même que ce mot n'entre dans le langage commun — la notion de progrès a été associée à la conquête et à la domination de la nature par l'homme, le développement exponentiel de l'intelligence artificielle vient brouiller la réflexion : doit-on craindre que celle-ci ne dépasse un jour en capacité les compétences « naturelles » de l'homme ou faut-il l'espérer ?

Origine, histoire et ambiguïté du mot

Origine

Le mot est issu du latin progressus, qui désigne la marche en avant (donc la progression) d'une troupe ou d'une armée (pro : en avant ; gradi : marcher).

Histoire

- Le terme « progrès », comme beaucoup d'autres, date du XVIe siècle, quand la langue française se structure. Il est lié à la montée en puissance de l'idéologie humaniste : Rabelais l'utilise en 1532[7] puis en 1546, dans Le Tiers Livre pour qualifier l'idée d'avancement ou de développement d'une action[Sp 3]. Et en 1588, Montaigne lui confère le sens d'une « transformation graduelle vers le mieux »[Sp 4].

- Au début du XVIIe siècle en Angleterre, le mot prend le sens qu'on lui prête communément aujourd'hui : « En forgeant le concept d'advancement, dont le mot "progrès" constitue une traduction approximative, Francis Bacon est responsable du nouveau sens temporel accordé au terme progression/progrès, lequel, désignant une avancée, une simple marche en avant, n'était doté jusque là que d'un sens spatial. Par cette innovation conceptuelle, qui permet de concevoir le processus d'amélioration du savoir (progressus scientiarum) comme continu, cumulatif et sans fin, il a ouvert la voie à la conception moderne du progrès »[Ta 1].

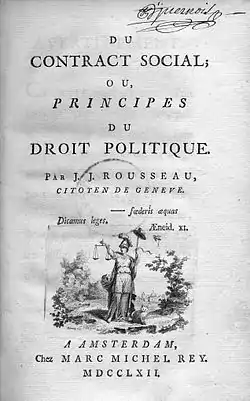

- Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, le mot « progrès » prend un sens philosophique à part entière mais on parle encore des progrès et non du progrès. En 1750, Turgot rédige son Tableau philosophique des progrès successifs de l’esprit humain. Et quatre ans plus tard, dans son Traité sur la population, Mirabeau définit le terme comme le « mouvement en avant de la civilisation vers un état de plus en plus florissant ». Et au lendemain de la Révolution française, en 1795, l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain de Condorcet confère au mot un sens politique et une dimension idéologique : « progrès » et « civilisation » sont considérés comme deux processus indissociables[8].

- Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le mot est de plus en plus utilisé au singulier et prend alors une connotation morale et édifiante : « le Progrès est le développement de l’Ordre » proclame notamment le philosophe Auguste Comte dans les années 1850[9]. Et à la fin du siècle, cette dimension apologétique est officialisée dans le dictionnaire de Pierre Larousse : « Ce mot, qui signifie "marche en avant", désigne de façon toute spéciale, dans le langage philosophique, la marche du genre humain vers la perfection, vers son bonheur. (...) L'humanité est perfectible et elle va incessamment du moins bien au mieux, de l'ignorance à la science, de la barbarie à la civilisation. »[10],[Ta 2]

- Au début du XXe siècle, les critiques l'emportent sur l'apologie : en 1908, Georges Sorel analyse ce qu'il appelle « les illusions du progrès »[11] et en 1936, Bernard Charbonneau utilise pour la première fois l'expression « idéologie du progrès »[12]. Durant la deuxième moitié du siècle, les critiques se poursuivent mais les prises de position, moins militantes et plus distanciées, visent essentiellement à déconstruire le terme « progrès »[13]celui-ci tend alors à n'être plus utilisé que sous l'angle économique et social[14].

- Au début du XXIe siècle, marqué notamment par l'expansion d'internet dans les divers domaines de la vie courante, l'idée que recouvre le terme n'est plus contestée que de façon marginale. Toutefois, dans un contexte marqué par la crise environnementale, les catastrophes nucléaires et les difficultés des États militarisés à combattre le terrorisme, ce terme — comme l'adjectif « progressiste » — est dévalué et n'est plus usité que par quelques personnalités politiques. Il est alors de plus en plus remplacé par le mot « innovation », dans une visée aussi laudatrice que celle dont bénéficiait le terme « progrès » au XIXe siècle, mais moins triomphaliste, sauf dans les milieux technophiles, dont celui du transhumanisme[15](lire infra).

Ambiguïté

Selon le Dictionnaire d'économie et de Sciences sociales (1993), le terme est à la source d'ambiguïté voire de confusions[16] :

- « Concept central de la pensée des Lumières et des courants évolutionnistes, le progrès incarne la croyance dans le perfectionnement global et linéaire de l'humanité; la société, tout en se développant, évolue vers le "mieux" : augmentation des richesses, progrès scientifique et technique... mais aussi amélioration des mœurs et des institutions, voire progrès de l'esprit humain. (...) En réalité, rien n'assure que le progrès économique entraîne mécaniquement le mieux-être ».

De fait, depuis son émergence au XVIIIe siècle, le terme a été très diversement interprété, évoluant de l'éloge à la critique acerbe.

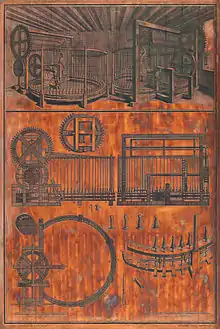

- Au XIXe siècle, période marquée par les changements sociétaux résultant du processus d'industrialisation, il est fréquemment repris par des mouvements idéologiques en vantant les mérites (saint-simonisme, scientisme...). Il associe alors quatre registres : la science, la technique, les structures sociales et l'économie (elle-même découlant de l'évolution des modes de production) et deux approches : l'une quantitative (exprimée notamment par le concept de croissance économique), l'autre qualitative (s'exprimant par la recherche de bien-être).

.jpg.webp)

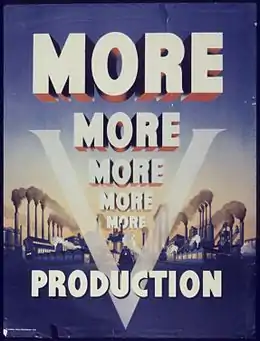

- Tout au long du XXe siècle, certains auteurs (citons Sorel, 1908[Sp 5] et Aron, 1969[17]) affirment que la cohésion des différents aspects du concept de progrès (notamment le « progrès technique » et le « progrès social ») est utopique et qu'en conséquence, le concept de progrès n'est rien d'autre qu'une idéologie. Le terme est alors de moins en moins utilisé dans un sens triomphaliste et les conséquences du « progrès technique » sont de plus en plus posées, notamment l'impact dans le monde du travail[18] de même que les risques environnementaux — le mouvement écologique éclot dans les années 1970, quand se développent les premières centrales nucléaires. Le progrès commence alors à être perçu comme une fatalité, comme en témoigne l’économiste et sociologue Alfred Sauvy : « le progrès technique ne souffre pas d’arrêt. Tout ralentissement équivaut à un recul. L’humanité est condamnée à un progrès à perpétuité[19]. »

L'idéal portant sur l'articulation croissance économique / bonheur perdure toutefois à travers de nouveaux concepts, notamment la notion de développement économique et social. En définitive, le terme est surtout employé par les politiciens dans l'idée de faire valoir le caractère dynamique de leurs partis et attester qu'ils sont en phase avec l'évolution technoscientifique et les changements sociaux que celle-ci provoque.

A la fin du siècle, le sociologue allemand Norbert Elias estime que l'idée de progrès est entièrement construite sur une approche émotionnelle (et aucunement rationnelle) du temps. Selon lui, depuis que les humains ont inventé et perfectionné des instruments destinés à mesurer le temps, ils ont pris l'habitude d'objectiver, réifier, essentialiser celui-ci : « C'est finalement à Einstein que revient d'avoir mis en évidence que le temps est une forme de relation et non, comme le croyait Newton, un flux objectif, élément de la création au même titre que les fleuves et les montagnes[20] ». Toutefois, « pour intégrer cette réflexion, précise la sociologue Nathalie Heinich, il faut accepter l'hypothèse d'une évolution, comme le firent les théories évolutionnistes du XXe siècle, mais en les débarrassant de leurs présupposés historicistes et normatifs (...) : tout d'abord cesser de confondre évolution et linéarité (...) ; ensuite, se débarrasser de la téléologie spontanée, ancrée dans les traditions religieuses, qui confond évolution et but assigné (...). Cette double limite des théories évolutionnistes — téléologie et normativité, résumées dans la notion de "progrès" — est caractéristique de l'historicisme, qui conçoit l'histoire comme déterminée par une orientation préétablie et tendant vers un but positif[21].»

- Au XXIe siècle, le terme « progrès » est de plus en plus controversé. La plupart des analyses s'accordent en effet sur le fait que la rationalisation de la production introduite par le taylorisme et le fordisme a certes permis une évolution en termes quantitatifs (une baisse des coûts, donc une augmentation du pouvoir d'achat et une élévation du niveau de vie dans les pays industrialisés), mais non en termes qualitatifs puisqu'elle se paie au prix d'un durcissement des conditions de travail, de la montée du chômage, de la précarité, du stress et d'autres risques psychosociaux ainsi que des désordres sociaux et écologiques liés aux écarts de richesses dans le monde et au réchauffement climatique. Il ressort alors nettement que le « progrès social » s'inscrit en net décalage par rapport aux évolutions scientifique, technique et économique.

À la différence par exemple du « progrès technique », qui peut s'évaluer en termes de performances (par exemple l'évolution de l'aviation entre le premier vol des frères Wright, en 1904, et le premier vol supersonique, en 1947), la notion de « progrès » est floue car elle fait appel à l'histoire des idées et des croyances ainsi qu'à des considérations d'ordre éthique.

Précision

Quand il est utilisé dans un sens dénotatif, le mot « progrès » est souvent remplacé par le mot « progression ». À l'inverse, « regrès », son antonyme, dont l'origine remonte également au XVIe siècle, ne sera guère utilisé ensuite, remplacé par « régression ». Y recourent volontiers, en revanche, les adversaires les plus radicaux de la notion de progrès[22].

Histoire de la notion

La notion de progrès a été diversement interprétée selon les époques mais peut globalement se comprendre comme une combinaison de « progrès moral », « progrès social », « progrès scientifique », « progrès technique », « progrès spirituel » et - à partir du XVIIIe siècle - de « progrès économique » (on parle alors plutôt de « croissance économique »).

Toutefois, elle ne naît pas ex nihilo mais a partie liée avec celle d'évolution. Pour en saisir les multiples nuances, il faut réfléchir au concept d'évolution et donc remonter non seulement aux origines mêmes de l'histoire de l'humanité mais aussi à ce qui précède celle-ci[Sp 6].

Avant l'humanité

Les réflexions sur « le progrès » se fondent sur une série de vastes interrogations : par quelle suite de processus l'homme évolue t-il ? Ces processus sont-ils naturels, innés, simplement relatifs aux efforts instinctifs d'adaptation de tout animal à son milieu ambiant ? Dans quelle mesure sont-ils au contraire culturels, acquis au prix d'une volonté réfléchie de dépasser sa condition ? Où se situe la distinction entre évolution et progrès ?

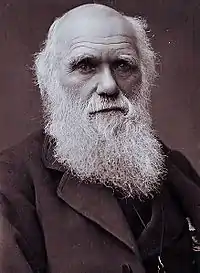

La notion de progrès n'a vraiment été débattue qu'à partir du XIXe siècle, notamment après 1859, quand le paléontologue Charles Darwin a fait connaître ses théories sur la sélection naturelle et l'évolution des espèces et que le questionnement sur les origines de l'humanité est devenu de plus en plus collectif : la fameuse phrase « l'homme descend du singe » (qui caricature la pensée de Darwin mais qui n'est pas de lui) a choqué un moment bon nombre d'âmes puritaines et, encore aujourd'hui, au-delà des milieux créationnistes, elle fait toujours couler beaucoup d'encre. Afin d'évaluer la différence d'échelle entre « évolution » (biologique) et « progrès » (culturel), « pour comprendre notre nature, notre histoire et notre psychologie, il nous faut entrer dans la mentalité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs »[23] et même rappeler brièvement quelques données relatives à la vie sur Terre avant l'apparition de l'homme[24].

La Terre naît il y a 4,5 milliards d'années; la vie y apparaît il y 4 milliards d'années, sous la forme de bactéries. Il y a 2,5 milliards d'années, l'atmosphère terrestre est plus oxygénée, donc plus ressemblante à celle que l'on respire aujourd'hui, ce qui permet l'apparition de créatures au métabolisme toujours plus complexe ; il y a 500 millions d'années les poissons sont les premiers animaux ; les grands reptiles, tels que les dinosaures, ainsi que les mammifères surgissent il y a 250 millions d'années ; pour une raison inexpliquée, les grands reptiles disparaissent il y a 66 millions d'années, au profit des mammifères, qui, eux, se diversifient.

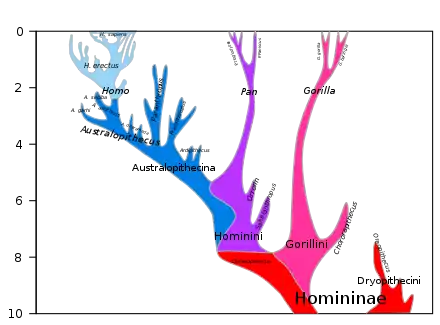

Parmi ceux-ci figurent les premiers grands singes, ou « hominoïdes », dépourvus de queues, qui apparaissent il y a 45 millions d'années; ils se développent il y a 20 millions d'années sur l'actuel continent africain ; l'évolution se poursuit avec les hominidés, de grande taille, puis les homininés, au même titre que les gorilles.

Il y a 5 à 7 millions d'années, la lignée humaine (en couleur bleu foncé sur le diagramme à gauche) se différencie de celle du chimpanzé (en violet). Le processus d'hominisation (transformation progressive des primates en humains) s'amorce alors. L'australopithèque, apparu il y a 4,2 millions d'années et dont la locomotion est généralement mixte, associant une forme de bipédie à une capacité à grimper encore marquée, est notre plus lointain ancêtre direct[Sp 7]. S'il utilise des pierres pour casser des noix, il n'est pas capable de les tailler intentionnellement en vue de tel ou tel usage, comme l'homme le fera plus tard.

Préhistoire

La préhistoire est définie comme la période comprise entre l'apparition de l'humanité, il y a près de 3 millions d'années, et l'apparition des premiers documents écrits, environ 4 500 av. J.-C. Elle se divise en deux parties, le paléolithique (l'âge de la pierre taillée) - qui est de loin la plus longue - et le néolithique (l'âge de la pierre polie). Entre ces deux parties, les paléontologues conçoivent une période intermédiaire : le mésolithique.

Au fil de tous ces millénaires, très « progressivement », et bien que sa morphologie physique ne l'y prédispose pas, l'homme affirme sa domination sur les autres espèces animales et il va en retirer un sentiment de supériorité qui débouchera ultérieurement sur l'idée de progrès.

Paléolithique

On appelle « paléolithique » la toute première période de l'humanité. Les premiers représentants du genre Homo surviennent il y a 2,8 à 2,5 millions d'années (couleur bleu clair sur le diagramme ci-dessus), avec homo habilis, non seulement capable - comme les grands singes - de préhension mais aussi le premier être au monde pouvant fabriquer des artefacts, en l'occurrence des outils et des armes, en taillant la pierre.

Viennent ensuite d'autres espèces (aujourd'hui toutes disparues) qui ressemblent davantage à l'homme actuel, ne serait-ce que parce qu'elles ne grimpent plus autant aux arbres mais se déplacent exclusivement au sol. En premier lieu homo ergaster, il y a 1,9 million d'années, qui est de plus grande taille que ses prédécesseurs. Selon le paléoanthropologue Pascal Picq, « il fait mieux qu'utiliser son environnement comme le ferait un chimpanzé, il le transforme »[25]. Le premier être équipé de toute une panoplie d'armes de chasse, il se présente comme un chasseur accompli. Et du fait que son régime alimentaire s'enrichit en protéines, son espérance de vie s'allonge. Qui plus est excellent marcheur, il est également le premier hominidé à sortir du continent africain.

Nouveau palier dans l'évolution d'homo : homo erectus, il y a 1,7 million d'années, qui améliore encore ses techniques de taille de la pierre, étend la gamme de ses outils, transmet ses connaissances de génération en génération et qui, finalement, il y a 400 000 ans, domestique le feu : d'une part afin de cuire ses aliments, d'autre part pour se chauffer et se protéger des prédateurs.

Beaucoup plus proche de nous, l'homme de Néandertal, il y a environ 350 000 ans, qui vit en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Sachant s'adapter aux grands froids, c'est un nomade capable d'effectuer de grands déplacements pour rechercher sans cesse de nouveaux gibiers. Il habite aussi bien dans des grottes et des abris rocheux que dans des huttes en peaux d'animaux tendues sur des poteaux de bois ou dans des constructions en pierre.

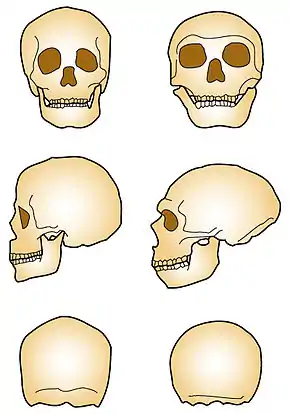

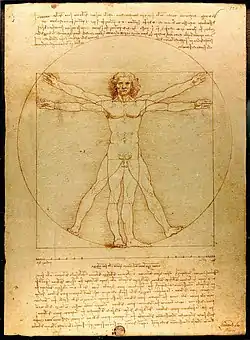

Il y a environ 300 000 ans commence la deuxième phase du paléolithique (« paléolithique moyen »). Apparaît alors homo sapiens, espèce à laquelle appartiennent les hommes d'aujourd'hui[26]. Du point de vue physiologique, il se distingue par une bipédie quasi-exclusive et une boîte crânienne plus volumineuse (voir illustration), donc un cerveau plus développé ; également par un système pileux moins abondant, du fait qu'il confectionne lui-même des vêtements, depuis 170 000 ans avant le présent. Du point de vue de l'éthologie, il se caractérise par l'utilisation d'un langage articulé élaboré, rendu possible à la fois par un larynx situé plus bas que chez les autres espèces et par l'apprentissage. Il est le premier être à domestiquer une autre espèce animale, en l'occurrence le chien, pour les besoins de la chasse. Faits majeurs : apparaissent les premières préoccupations esthétiques (blocs ou os gravés) et spirituelles, car l'homme enterre ses morts. Ses relations sociales deviennent alors plus complexes.

Durant plusieurs millénaires, alors que les périodes glaciaires ne cessent d'alterner avec les périodes inter-glaciaires, la population humaine vit dans des cavernes, ne produit pas sa nourriture, étant exclusivement composée de chasseurs-cueilleurs, et elle est nomade. Sa densité reste faible et invariable : on l'estime à un habitant/km² contre 47 aujourd'hui.

La troisième et dernière période (« paléolithique supérieur ») s'amorce lors d'une amélioration relative du climat, il y a environ 45 000 ans, quand homo sapiens s'installe en Europe, où il va cohabiter avec l'homme de Néandertal, lequel va progressivement disparaître. Sa capacité crânienne augmente régulièrement, passant de 1 100 cm3 pour les premiers sapiens à 1 650 cm3 il y a 40 000 ans[27]. Appelé homme de Cro-Magnon, il ressemble alors sensiblement à celui que nous connaissons aujourd'hui. Sur le plan psychosocial, il se caractérise par l'abondance et la sophistication de ses armes ainsi que par l'importance de l'apprentissage et l'apport culturel dans son développement. Ainsi, il orne d'images les parois de ses cavernes (les plus anciennes répertoriées datent de 35 000 à 40 000 ans avant le présent, dont celles de la Grotte Chauvet) ainsi que différents objets utilitaires. Il pratique la monogamie. La taille des sépultures diffère selon le rang qu'occupait le défunt dans le clan (chefferie) et les convictions religieuses sont plus marquées.

Mésolithique

Quand la dernière ère glaciaire s'achève, il y a environ 12 000 ans, une nouvelle phase s'amorce dans l'histoire de l'humanité, relativement courte et considérée comme transitoire : le mésolithique (« mesos » = moyen, intermédiaire).

Alors que les mammouths et les rennes émigrent vers les régions froides du nord et que se multiplient des gibiers de tailles plus modestes (sangliers, cerfs...), les territoires de chasse se réduisent et de nouvelles armes, comme l'arc, apparaissent. Les hommes conservent certes un mode de vie essentiellement nomade mais l'abondance et la diversité des ressources favorisent des déplacements sur des territoires relativement restreints, variant selon les rythmes saisonniers.

On peut donc dire que cette période traduit une tendance progressive à la sédentarisation.

Néolithique

La période néolithique s'amorce au Proche-Orient vers 10 000 av. J.-C. et, à la suite de multiples mouvements migratoires. Elle est marquée par de profondes mutations techniques et sociales, liées à l’adoption d’un modèle de subsistance fondé sur l’agriculture et l’élevage, et impliquant par conséquent une sédentarisation et une montée de la démographie. Pour la première fois, les humains ne semblent pas se contenter de s'adapter au milieu mais manifestent la volonté de le transformer afin de prendre en main leur destin. Ils font alors preuve d'une ingéniosité sans précédent, perfectionnant sans cesse leurs techniques et en concevant de nouvelles à un rythme inégalé. Les principales innovations sont la généralisation de l'outillage en pierre polie (d'où l'appellation « néolithique »), la poterie, ainsi que le développement de l'architecture : premières maisons, premiers villages (donc premières chefferies), puis premières constructions massives à finalité religieuse et premières villes, à partir de la fin du Ve millénaire avant notre ère. L'invention de la roue, qui permet le transport de cargaisons lourdes et volumineuses, date du IVe millénaire (vers 3700 av. J.-C. en Mésopotamie. Environ 7 000 av. J.-C., le mouvement atteint l'Europe et, vers 4 500 av. J.-C., l'ensemble de celle-ci est occupée par les agriculteurs.

Ces mutations s'opérant sur plusieurs millénaires, il n'est pas concevable que les hommes d'alors aient eu conscience d'être à l'origine d'un quelconque « progrès ». L'hypothèse d'un changement rapide est même discutée par certains préhistoriens. Cependant, d'autres estiment que, dans quelques régions, l'évolution est si prompte qu'il est pertinent de parler de « révolution néolithique ». C'est d'abord le cas de l'archéologue australien Vere Gordon Childe, qui crée l'expression en 1925. Plus proche de nous, c'est également l'avis de Jean-Paul Demoule[28], qui insiste sur le caractère volontaire des changements opérés et qui estime qu'un changement dans les mentalités pourrait avoir précédé l'évolution des techniques et en serait l'origine :

« En prenant le contrôle de certains animaux et de certaines plantes, les humains se sont extraits de la nature; ils se sont "dé-naturés", pour reprendre le titre d'un roman de l'écrivain Vercors, Les animaux dénaturés, justement consacré à la définition de l'humain par rapport à l'animal. L'archéologue français Jacques Cauvin a même suggéré, au moins pour le Proche-Orient, l'idée d'une "révolution des symboles", d'une révolution dans la culture, et plus précisément dans les conceptions religieuses, qui aurait précédé la révolution technique de l'agriculture : au lieu de se percevoir au milieu de la nature, les humains se seraient sentis en droit d'en prendre possession[29]. »

L'archéologue précise toutefois :

« Cette hypothèse est séduisante, proposée sous des formes voisines dès le XIXe siècle par l'ethnologue allemand Eduard Hahn et plus récemment par le philosophe français René Girard. Cependant, elle peine à être démontrée par les faits. Il est beaucoup plus probable que les causes environnementales, techniques, culturelles se sont indissociablement entremêlées pour provoquer cette rupture radicale, quoique lente et progressive, dans le mode de vie. Rupture qui ne s'est produite qu'en un très petit nombre de régions du monde[30]. »

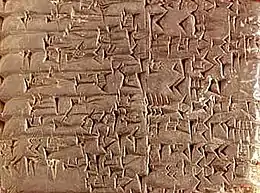

La période néolithique prend fin vers 3 300 av. J.-C. avec la généralisation de la métallurgie du bronze et surtout l’invention de l’écriture, qui marque la fin de la préhistoire et le début de l'histoire.

Premières civilisations

Le développement de l'agriculture a pour principale conséquence un boom démographique et la concentration des populations dans des cités, se regroupant parfois ensuite en États[n 2], voire plus tard en Empires. Ce vaste mouvement caractérise ce qu'on appelle la civilisation. Les premières sont la civilisation sumérienne (vers 3500 av. J.-C.), la civilisation égyptienne (vers 3300 av. J.-C.) et la civilisation de la vallée de l'Indus (vers 3300 av. J.-C.).

L'organisation sociale et économique devenue sophistiquée, c'est alors que se développent tout à la fois l'écriture, les religions, le commerce sur les longues distances, le droit, les guerres expansionnistes... ainsi que les sciences, la capacité à élaborer une pensée abstraite, créer et utiliser des concepts (en particulier avec les mathématiques) dans la perspective de structurer le raisonnement et ainsi mieux connaître le monde environnant.

L'idée de progrès ne peut émerger qu'à partir du moment où les humains se préoccupent de mesurer le temps. Au début du troisième millénaire avant notre ère, les Égyptiens conçoivent le premier calendrier solaire connu de l'histoire et, au début du IIe millénaire av. J.-C., ils sont parmi les premiers à diviser le jour en unités de temps, dans un but religieux. La question du temps, en effet, est sous-jacente à toutes les grandes interrogations de l'homme, que ce soit d'un point de vue concret, physique (par exemple l'incidence du cycle des saisons sur l'agriculture) ou d'un point de vue métaphysique (exemple : qu'y a t-il après la mort ?) et ce sont d'abord les mythes et les religions qui tentent d'y apporter des réponses: ainsi dans la mythologie grecque, Chronos est un dieu primordial personnifiant le Temps et la destinée.

Autre événement majeur : l'apparition de la monnaie. À ses débuts, celle-ci a pris des formes extrêmement diverses (bœuf, sel, nacre, ambre...) mais, dans tous les cas, elle s'est caractérisée par la confiance qu’avaient ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir de moyen d'échange. La monnaie recouvre donc non seulement une fonction économique mais plusieurs dimensions majeures, notamment psychologique, juridique, sociale et politique. C'est au VIIe siècle av. J.-C. en Lydie (à l'ouest de l'actuelle Turquie) qu'ont été découvertes les premières pièces métalliques. Le développement de la monnaie métallique est corollaire au développement de vastes territoires, politiquement unifiés et centralisateurs. Celle-ci permet en effet de payer les soldats et l'administration, donc de gouverner à distance.

Au fur et à mesure que les nécessités économiques et politiques l'imposent, la capacité de raisonnement s'affine. Appliquée tout d'abord à la gestion des affaires matérielles, la raison est peu à peu utilisée à des fins réflexives : les hommes deviennent pour eux-mêmes un objet d'étude et prennent l'habitude de discourir sur la ou les manière(s) de s'améliorer d'un point de vue éthique. On a l'habitude de considérer les Grecs du Ve siècle av. J.-C. comme les inventeurs de cette capacité réflexive : la philosophie.

Civilisation grecque

La Grèce antique est le foyer d'un tout nouveau type de conception du monde : non plus strictement mythique et religieux mais philosophique, c'est-à-dire basé sur un usage accru de la raison. Cette évolution s'opère toutefois lentement, entre le VIIIe siècle av. J.-C. et le Ve siècle av. J.-C., et l'on passe alors d'une approche négative (la volonté de maîtriser techniquement le monde est haïssable) à une approche ouvertement positive mais basée sur d'autres critères. « Progresser » devient « philosopher », étymologiquement : « aimer (φιλεῖν, philein) la sagesse (σοφία, sophia) » ; plus précisément « savoir différencier le monde réel et les idées qu'on en a ».

L'historien Jacques Le Goff voit dans les poèmes didactiques d'Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.) les premières grandes réflexions sur l'évolution de l'humanité[31]. Dans Les Travaux et les Jours, Hésiode rapporte le mythe des cinq âges de l'humanité, au cours desquels l'existence, d'abord idéale, des humains se serait dégradée progressivement au fil des générations successives. Vient d'abord l'Âge d'or :

« Les hommes, à cette époque, ne travaillaient pas et vivaient en accord parfait avec la faune et la flore, les sacrifices étaient inexistants. (...) Les saisons étaient inexistantes, ils vivaient dans un printemps éternel. La nature était d'ailleurs bienfaitrice et leur fournissait tout sans aucun effort (...) Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères : la vieillesse misérable sur eux ne pesait pas ; mains, bras et jarret toujours jeunes, ils s'égayaient dans les festins, loin de tous les maux. Mourants, ils semblaient succomber au sommeil[Sp 8]. »

Suivent ensuite l'Âge d'argent, durant lequel les humains se montrent coupables d’hybris et découvrent le mal et la douleur ; l'Âge de bronze, où les guerres succèdent aux guerres ; l'Âge des héros, période également très conflictuelle ; l'Âge de fer, enfin, où les affrontements deviennent carrément fratricides. Dans la Théogonie, Hésiode raconte comment Prométhée, de la famille des Titans, a dérobé le feu aux dieux et en a été puni, enchaîné à un rocher, où un aigle venait chaque matin lui dévorer le foie[32]. La figure de Prométhée sera régulièrement interprétée comme emblématique de la malédiction qui résulte de toute volonté de puissance et des risques que celle-ci, immanquablement, fait courir à l'humanité[33],[34].

Tout comme le judaïsme, qui, à la même époque, place l'origine de l'humanité au Paradis (ou jardin d'Éden) et la fait décliner avec l'épisode de la Chute, les Grecs assignent une connotation négative au progrès de l'emprise sur la nature. Celle-ci est une forme d'hybris et a pour sanction la décadence de l'humanité tout entière.

Un renversement des valeurs se produit entre le VIIe siècle av. J.-C. et le Ve siècle av. J.-C.. Les sciences grecques constituent l'expression d'une véritable pensée rationnelle et logique, elle-même fondée sur la capacité d'abstraction. La période des premiers philosophes marque le passage de la pensée mythique à la raison: à la place des légendes expliquant la création du monde ou les phénomènes naturels, on formule des théories sur la base d'arguments considérés comme logiques. Du reste, Thalès, Pythagore, Héraclite, Parménide, Hippocrate, Démocrite... sont à la fois mathématiciens, physiciens et/ou médecins : sciences et philosophie s'alimentent respectivement, au point qu'il est difficile d'établir une frontière entre les deux domaines. Il est d'usage de qualifier de « miracle grec » cette fusion[35],[36].

Le Ve siècle av. J.-C., dit « Siècle de Périclès », est celui des premiers grands sculpteurs (notamment Phidias), et des premiers grands philosophes, Socrate et Platon, qui - à la différence de leurs prédécesseurs - ne s'interrogent pas seulement sur la nature, la structure et l'évolution de l'Univers mais aussi sur les possibilités et les limites de la pensée humaine. Pour Platon, les « idées » sont le modèle imaginaire de tout ce qui est sensible : la connaissance se fonde sur le raisonnement abstrait, elle vise à catégoriser le réel. L'évolution de la statuaire est significative d'une soudaine mutation : en quelques années, en effet, on passe d'un type de représentation du corps humain qui est archaïque, relativement statique, et qui répond à un modèle prédéterminé, le kouros, à un autre, dit « classique », où les mouvements amples sont signifiés de façon à sublimer les corps : la maîtrise de l'anatomie est parfaite et chaque œuvre est pensée comme unique, originale, singulière.

Au IVe siècle av. J.-C., avec Aristote, la science acquiert une méthode, basée sur la déduction, l'observation des faits et la recherche des causalités. Il est l'un des premiers penseurs de son temps à aborder presque tous les domaines de connaissance : biologie, physique, métaphysique, logique, poétique, éthique, politique, logique, cosmologie, rhétorique et de façon ponctuelle l'économie. Ce faisant, il confère à la philosophie un sens plus large que son maître Platon : il s'interroge non seulement sur « le monde des idées », c'est-à-dire sur l'homme en tant qu'être doué de connaissance, mais aussi sur « le monde sensible ».

Toutefois, se fondant sur les recherches de l'historien des sciences Abel Rey, Jacques Ellul considère que, chez les Grecs, à la différence notoire de ce que l'on observera plus tard dans la civilisation romaine, le progrès scientifique ne s'accompagne nullement d'un progrès technique ; du moins, pas dans les mêmes proportions :

« (Certes), les Grecs sont les premiers à avoir une activité scientifique cohérente (...) mais il se produit alors un phénomène qui n'a pas fini d'étonner l'histoire : c'est la séparation presque totale entre la science et la technique. (...) Les besoins matériels sont méprisés, la recherche technique apparaît indigne de l'intelligence, le but de la science n'est pas l'application mais la contemplation. Platon se refuse à tout compromis d'application, même pour faciliter la recherche scientifique. C'est l'exercice de la raison la plus abstraite qui doit seul être conservé[Sp 9]. »

Civilisation romaine

Née au VIIIe siècle av. J.-C. avec la fondation de Rome, la civilisation romaine s'est manifestée sous trois régimes successifs : la monarchie (jusqu'au Ve siècle av. J.-C.) ; la République (du Ve au Ier siècle av. J.-C.), caractérisée par une séparation des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que par un système juridique élaboré et une administration très hiérarchisée ; enfin l'Empire (du Ier au Ve siècle), période durant laquelle les Romains dominent l'ensemble du monde méditerranéen et de l'Europe de l'Ouest par la conquête militaire, l'assimilation des élites locales et l'imposition d'une conception du monde nouvelle, dans laquelle on s'accorde parfois à voir les bases d'une véritable philosophie du progrès.

Deux facteurs justifient cette analyse : l'évolution des modes de vie vers toujours plus d'organisation et l'évolution des idées.

L'idée de progrès émerge principalement durant la République, soit du IIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C., avec tout d'abord Ennius « «semble avoir conçu de façon grandiose la marche de l'humanité vers toujours plus de lumière ... Il a choisi de raconter l'histoire de la cité qui de son temps prenait la tête des hommes dont le souci est le progrès[37]. » L'idée réapparait chez Caton l'Ancien, puis Lucrèce, Cicéron et Varron, enfin Salluste, Virgile et Horace[38].

C'est principalement chez Cicéron (le premier à avoir utilisé le terme humanitas) que se révèle « l'idée que l'humanité se façonne, s'améliore dans le développement même de la civilisation, celle que les progrès matériels et intellectuels servent une promotion spirituelle en humanité, celle que la culture est nécessaire à l'épanouissement de l'humanité en chaque individu »[37]. L'optimisme de Cicéron est tempéré par Lucrèce et Varron, le premier mettant les hommes en garde contre la bestialité qui sommeille en eux, le second étant « partagé entre la conviction que, depuis son enfance, les mœurs des magistrats et des particuliers s'étaient relâchés et son admiration pour les progrès de la civilisation, sa passion pour l'idéal de l'humanité que faisaient concevoir les progrès accomplis par les hommes depuis leur apparition sur la terre[37]. »

Judaïsme

La tradition attribue la naissance du judaïsme à Moïse, au XIIIe siècle av. J.-C., mais les recherches exégétiques, archéologiques et historiques tendent à remettre en cause le récit traditionnel. Selon les recherches actuelles, le premier livre de la Bible, le récit de la Genèse, serait la compilation d’un ensemble de textes écrits entre les VIIIe et IIe siècles av. J.-C. Quoi qu'il en soit, le judaïsme constitue la première grande religion monothéiste de l'histoire de l'humanité. Selon celle-ci, la communauté juive était autrefois réduite en esclavage en Égypte puis, après l'exode, a connu une histoire parsemée de drames (exils, persécutions...). C'est pourquoi, cette religion est entièrement axée sur l'idée d'une recherche d'un avenir meilleur, appelé à se concrétiser par la venue d'un messie libérateur et une vie libre en Terre promise.

Associant étroitement les idées de communauté (« peuple élu », « nation juive »...) et d'individualité, le judaïsme se caractérise par un dialogue permanent, personnel, presque intime (cf Le Livre de Job) entre les hommes et Yahweh, le dieu unique ; ce que les Juifs appellent l'Alliance. C'est ainsi qu'au VIIIe siècle av. J.-C., les prophètes Amos, Osée et Isaïe réclament une religion de justice, d'amour et de sincérité plutôt que de rites et de sacrifices. Ce dialogue homme-dieu a un caractère téléologique : il est structuré d'une part sur l'idée de providence (volonté de Dieu de libérer le peuple juif), d'autre part sur l'idée d'espérance (volonté du peuple juif d'entendre et respecter la providence divine). Selon C. G. Jung, il poursuit une double finalité : non seulement l'évolution de l'homme vers le bien mais également - tout autant, en même temps et dans le même sens - celle de Dieu[39].

Le judaïsme constituant une pensée qui s'inscrit dans le temps long, il assigne une perspective à l'histoire. Et il est considéré comme la première « religion du livre » car c'est par le biais de l'Écriture qu'il évolue et se transmet de génération en génération. Les prophètes sont ceux qui, reconnus comme inspirés par Dieu et analysant le présent avec lucidité, annoncent des événements à venir si le peuple ne change pas de comportement. Au IIe siècle av. J.-C., le Livre de Daniel invite même le croyant à adapter sa conduite en fonction de la fin des temps (eschatologie).

La pensée juive est donc entièrement axée sur l'idée de progrès moral. Dans son Essai sur l’histoire de l’idée de progrès, en 1910, Jules Delvaille écrit :

« Si le progrès était davantage inscrit dans la civilisation latine que grecque, il l’était encore plus dans la société hébraïque durant les derniers siècles de la royauté juive et pendant la captivité de Babylone. Durant cette période de décadence, la parole appartenait aux prophètes, qui défendaient leur foi en un avenir – terrestre – meilleur, comme pour conjurer un présent peu amène. En élevant la voix, ils prouvaient l’importance de l’idéal et annonçaient le triomphe de la morale, moyen de renouer avec Dieu[40]. »

Plus récemment, en 2000, le philosophe Michel Lacroix estime lui aussi que le progrès (formulé en termes de providence) trouve ses racines dans la religion juive et doit être compris comme un « progrès moral », une éthique. Il y a en quelque sorte « progrès » quand il y a capacité à tirer parti du mal pour accéder au meilleur :

« La Bible met en œuvre une dialectique de la transformation du mal en bien, qui constituera la racine de la pensée occidentale sur le mal. On la retrouvera dans les théodicées et les philosophies de l'histoire. Elle sera l'un des piliers de la théorie du progrès[41]. »

Christianisme

Selon l'essayiste Jean-Claude Guillebaud, les idéaux progressistes formulés par la modernité sont l'héritage du message chrétien :

« L’idée de progrès humain, d’amélioration du monde, est incompréhensible sans référence à l’espérance chrétienne et à sa source originelle qui est le prophétisme juif. De la même façon, le concept d’égalité, qui paraît si naturel à quiconque, trouve son origine dans le monothéisme – les créatures humaines égales sous le regard d’un Dieu unique – et plus précisément dans l’Épître aux Galates de Paul. La liberté individuelle elle-même – qu’on tend à dévoyer en « individualisme » – est une invention chrétienne, si on peut dire. Elle n’existe pas dans les autres grandes civilisations, qu’elles soient chinoise, indienne ou précolombienne. Elle était étrangère aux Grecs et n’est pas reconnue par l’islam[42]. »

Apparue dans le sillage du judaïsme en Galilée, terre alors administrée par les Romains, la religion chrétienne repose sur la croyance que Dieu entre dans l'histoire des hommes en s'incarnant en la personne de Jésus de Nazareth, que les chrétiens reconnaîtront plus tard comme le Christ, le messie (fils de Dieu et Dieu lui-même) annoncé par les Hébreux mais non reconnu comme tel par eux.

Le Nouveau Testament raconte que durant les deux ou trois dernières années de son existence, Jésus entre en contact avec douze disciples, les apôtres, et qu'il leur délivre un enseignement, en grande partie sous forme de récits allégoriques, les paraboles. L'une d'entre elles, dite la parabole des oiseaux du ciel, les invite à croire en la providence, la « volonté de Dieu » :

« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? »[43]

De façon explicite, le message évangélique postule ainsi qu'en aucune manière les hommes n'ont à se préoccuper de leur confort ni de leur avenir. Pour autant, il ne peut nullement s'assimiler à une quelconque forme de présentisme car il est construit sur l'idée que le déroulement des faits a un sens ainsi qu'une finalité (la fin des temps et la Jérusalem céleste), tous deux prévus par Dieu et transcendant les humains. Ce message constitue donc pour eux une eschatologie et ils sont incités à adapter leur conduite à une éthique de caractère téléologique. L'essentiel de ce message s'articule autour du commandement d'« aimer son prochain », amour comparable à l'estime de soi (« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ») et à l'image de l'amour de Dieu pour les hommes, l'idée étant que ce commandement doit se transmettre dans le futur, de génération en génération :

« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres[44]. »

Le présent est étroitement associé à l'idée de salut éternel, donc d'éternité. Le contact avec Dieu nécessite un effort régulier, chaque jour : la prière ; ce que traduit ce verset du Notre-Père : « Donne nous chaque jour notre pain quotidien ». Le « progrès » à promouvoir est donc exclusivement moral et le présent s'inscrit dans l'histoire à travers l'anamnèse, le commandement d'aimer son prochain étant symbolisé par l'épisode de la Cène, plus précisément du sacrement de la communion, comme le soulignent les Évangiles :

« « Ensuite il prit du pain. Et, après avoir rendu grâces, il le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant : "ceci est mon corps, qui est donné pour vous et pour la multitude ; faites ceci en mémoire de moi" »[45]. »

À la suite du judaïsme, le christianisme participe donc de la dialectique de la conversion du mal en bien, qui constitue pour Michel Lacroix l'un des piliers de toute la théorie du progrès, conférant au parcours de chacun et à la façon dont il fait le bien quotidiennement une valeur universelle[n 3] : l'histoire de chaque individu contribue à l'histoire de l'humanité et vice versa. Pour le chrétien, le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » rend ainsi le progrès moral et le progrès social à la fois fondamentaux[n 4] et indissociables.

Moyen Âge

La notion de progrès est pour le moins discrète durant tout le Moyen Âge, raison pour laquelle celui-ci est d'ailleurs souvent considéré comme une période « obscure »[46]. La conception du monde qui prédomine alors est en effet marquée par la chrétienté. Or la doctrine chrétienne présuppose que les hommes doivent d'une part faire preuve d'une extrême humilité, d'autre part n'accorder au monde existant qu'un rôle secondaire : ce monde est jugé méprisable et il n'y a pas à chercher à l'améliorer de quelconque façon car il est celui de la Chute, celui dans lequel Adam et Ève ont été précipités par Dieu, après avoir été chassés du jardin d'Éden, pour avoir goûté au fruit défendu de l'Arbre de la connaissance du bien et du mal. Seul importe le salut de l'âme par-delà la mort.

Le Moyen Âge est-il donc une période de stagnation, hermétique à toute idée de progrès, comme le veut une idée répandue et comme le laissent même entendre certains philologues médiévistes ?

« S'il est un thème dominant dans l'idéologie et dans l'imaginaire des hommes du Moyen Âge, ce n'est sûrement pas l'idée de progrès mais bien son antithèse : la roue de Fortune, qui fait son apparition dans la Consolation de Philosophie de Boèce au Ve siècle pour dominer ensuite l'imaginaire médiéval[47]. »

En réalité, le fait que l'idéologie progressiste ait émergé dans l'Occident chrétien suffit à prouver qu'au Moyen Âge, le rapport des gens d'Église à l'idée de progrès est plus subtil et complexe qu'il ne paraît. Ceci pour au moins deux raisons :

- D'abord parce que l'idée même de salut dans l'au-delà peut être interprétée comme un idéal progressiste. Certes, à l'inverse des sociétés modernes, le progrès n'est pas pensé sous un angle scientifique ou technique, mais il l'est en revanche en termes d'individus et de communauté : en termes éthiques : « Le concept de salut dans le monde médiéval n'a de sens que dans une perspective eschatologique : l'individu ne peut progresser que dans la voie du salut tout comme les sociétés, qui ne peuvent que viser le développement de la voie chrétienne dans le monde entier. (...) Le christianisme donne un sens à l'histoire (...) mais le mépris du monde implique le mépris du progrès matériel. Le seul but envisageable est le progrès moral, défini comme recherche du salut éternel »[48].

- La seconde raison pour laquelle les chrétiens ne se ferment pas tout à fait à l'idée d'un progrès matériel tient également au contenu de leur doctrine : celle-ci est fondée sur le dogme de l'incarnation de Dieu dans le monde, ce qui sous-entend que celui-ci n'est finalement pas si méprisable que cela et que, pour l'aborder, les sensations et la raison sont à cultiver. Ainsi, au Ve siècle, Saint Augustin élève l'érudition au rang de vertu[49],[50] et, après lui, durant tout le haut Moyen Âge, de nombreux docteurs et hommes d'Église se montrent ouverts aux sciences, tels Gerbert d'Aurillac, pape autour de l'an mille mais également mathématicien.

Haut Moyen Âge

Au début du Moyen Âge, la philosophie occidentale est marquée principalement par la figure d'Augustin d'Hippone, théologien chrétien de la fin de l'Empire romain, à la charnière du IVe siècle et du Ve siècle. Selon lui, toute avancée dans le temps est une « fuite en avant » dès lors qu'elle ne puise pas dans la mémoire du passé ; plus exactement dans l'anamnèse, le récit des événements écoulés et la réflexion qu'ils sont censés susciter :

« Quiconque n'envisage pas le commencement de son activité est incapable d'en prévoir la fin. Ainsi, à la mémoire qui se retourne vers le passé se lie nécessairement l'attention qui se porte à l'avenir. Qui oublie ce qu'il commence saura t-il comment il peut finir ? »[51]

Comme le souligne la théologienne orthodoxe Julija Vidović, « l’anthropologie d’Augustin n’envisage jamais l’homme que dans la relation à son origine et à son terme », mais, précise t-elle, cette relation ne peut s'opérer que dans le cadre d'une relation de l'homme à Dieu.

« Quand [l’homme] prétend être comme Dieu, c’est-à-dire n’avoir personne au-dessus de lui, son châtiment est de tomber [...] dans ce qu’il y a de plus bas [...] En négligeant sa relation à Dieu, il perd ses forces et se trouve en position de ne plus pouvoir revenir en arrière. [...] Il se laisse entraîner et glisse du moins au moins en croyant aller du plus au plus, [...] il ne se suffit plus à lui-même et rien ne lui suffit, dès lors qu’il se détourne de Celui qui seul lui suffit[52]. »

Selon Alain de Benoist, Saint Augustin est « le premier à tirer [du récit biblique] une philosophie de l'histoire universelle englobant toute l'humanité, celle-ci étant appelée à progresser d'âge en âge vers le mieux »[53].

Moyen Âge central

Stimulée au XIe siècle par l'émergence d'une classe d'intellectuels étudiant la culture antique (notamment l'École de Chartres), la chrétienté du Moyen Âge central vit au XIIe siècle une profonde mutation de ses structures culturelles. C'est en jetant les bases de ce qui deviendra plus tard la philosophie de l'histoire que le moine cistercien calabrais Joachim de Flore, contribue alors à l'émergence de l'idée de progrès. Son influence sera très tardive : il est en effet « impossible d’affirmer qu’il a un impact déterminant dans la pensée médiévale »[54]. En revanche, sa théologie sera très commentée au XIXe siècle[55]. De même, au début de la seconde moitié du XXe siècle, elle influencera profondément les philosophes qui élaboreront les premières critiques de la modernité. Ainsi, dans son Histoire et Salut, en 1949, Karl Löwith estimera que « (son) historisme théologique » est la source de toutes les tentatives récentes pour « accomplir l'histoire ». Et la même année, le mythologue roumain Mircea Eliade dira que son œuvre se présente comme une « géniale eschatologie de l'histoire, la plus importante qu'ait connue le christianisme après saint Augustin[56]. Un peu plus tard, Ernst Jünger, le considèrera lui aussi comme un précurseur de la philosophie de l'histoire[57]. Et commentant récemment son « immanentisation de l’eschaton chrétien », le philosophe Robert Redeker dit que c'est sous son impulsion que « le progressisme est une sécularisation du christianisme »[58].

La montée en puissance de la sécularisation intervient surtout au XIIIe siècle. Albert le Grand, un frère dominicain connu également comme philosophe, naturaliste et chimiste, joue un rôle majeur dans le développement de la scolastique, un courant de pensée visant à concilier la philosophie grecque et la théologie chrétienne. Au sein de l'Université de Paris, créée sous son impulsion, les débats portent sur une question cruciale : « comment articuler la raison et la foi ? ». On doit à son élève, Thomas d'Aquin[Sp 10], d'opérer une synthèse entre les sciences, la philosophie et la théologie.

Selon Toby Huff, c'est au cours des XIIe et XIIIe siècles, que l'extraordinaire fusion de la philosophie grecque, du droit romain et de la théologie chrétienne crée en Europe les conditions favorisant le développement de la science moderne en donnant une autonomie légale à une variété de corporations : universités, villes, guildes marchandes et groupes professionnels[59].

François d'Assise, par l'intermédiaire des récits relatant son rapport empathique aux animaux, valorise la sensibilité par rapport à la raison et confère à la nature une image franchement positive, qui se démarque radicalement de celle qui prévalait jusqu'alors et dont le récit de la Chute est le paradigme. Avec le franciscanisme, donc, le mouvement de sécularisation s'accentue : « le vocabulaire du progrès (proficere, percifere bonum, profectus...) est récurrent chez Bonaventure », ministre général des franciscains[60]. Entré lui aussi dans l'ordre des franciscains, en 1256, mais critique à l'égard d'Albert le Grand[Sp 11], l'Anglais Roger Bacon est l'auteur de plusieurs recherches en optique. Sa double appartenance à la philosophie et à la science lui confère le rang d'initiateur de la science expérimentale.

Tout à la fin du siècle et au début du XIVe siècle, le peintre Giotto réalise à Assises une série de fresques relatant l'histoire de Saint François. Par leur degré de réalisme inégalé, de nombreuses générations d'historiens de l'art vont considérer ces peintures comme fondatrices de l'idée de progrès dans le domaine artistique[61].

Depuis ces deux entrées que sont la raison et la sensibilité, l'Église laisse alors le champ libre à ceux qui seront plus tard qualifiés d'humanistes[62],[63] et qui mettront la question du progrès à l'ordre du jour (Rabelais en 1532, Montaigne en 1588).

XVe siècle

L'époque du Moyen Âge tardif est marquée par une profonde mutation en Europe occidentale, à commencer par l'Italie du Nord et les Flandres. Les historiens modernes l'appelleront « Renaissance », dans la mesure où la culture de l'Antiquité gréco-romaine est en quelque sorte réhabilitée après plusieurs siècles marqués par la chrétienté. Chez les élites, une nouvelle manière de penser émerge qui, elle aussi, sera qualifiée : l'humanisme. Sa singularité est en effet d'attribuer à « l'homme » et aux valeurs humaines une place centrale (anthropocentrisme), quand le christianisme leur conférait jusque-là une place seconde, après Dieu (théocentrisme) : les premiers humanistes ne se sentent plus exclusivement des créatures mais également des créateurs, des inventeurs, des découvreurs... non pas en situation de concurrence avec Dieu - qui conserve le statut de Créateur par excellence - mais à son image. En cela, ils se sentent encouragés par la doctrine chrétienne depuis qu'elle a été révisée au XIIIe siècle - on l'a vu - par le thomisme, lequel établit une relation dialectique, équilibrée, entre foi et raison.

Ce changement dans l'histoire des idées résulte de plusieurs facteurs existentiels. Après plusieurs années de mauvaises récoltes puis une épidémie de peste qui élimine un tiers de la population européenne, l'économie connait une profonde mutation. La société s’est urbanisée (plusieurs villes comptent désormais plus de 40 000 habitants) et les premières compagnies internationales éclosent, appliquant de nouvelles techniques financières. Les banquiers lombards, qui – dès les années 1250 – avaient institué la pratique du prêt bancaire contre intérêt, implantent des bureaux dans le nord de l'Europe. Leurs débiteurs sont des rois, des seigneurs et des commerçants soucieux de mener à bien différents projets. Ce passage d'une économie féodale au commerce de l’argent coïncide d'une part avec l’éclosion des États modernes (nouvelles instances juridiques, qui gagnent d'autant plus de légitimité dans l'imaginaire collectif que l'Église en perd, ébranlée par un schisme[64]), d'autre part avec la main mise de la bourgeoisie, classe sociale montante, sur l'économie.

Apparue au XIIe siècle, la bourgeoisie prend en effet le contrôle total de l'économie, dont elle tire profit, et par voie de conséquence celui des grandes cités. Et ce faisant, elle impose ses propres valeurs tout au long du siècle : alors qu’auparavant le monde d’ici-bas était associé à l’image de la Chute, il va peu à peu être approché de façon objective et être assimilé à un territoire à conquérir et maîtriser toujours plus et mieux. Et alors que, durant les siècles précédents, la chrétienté avait orienté l'idée de progrès vers l'intériorité (le salut de l'âme, la providence...), la bourgeoisie la projette désormais à l'extérieur : l'invention de l'imprimerie sera décisive, car elle va accélérer sensiblement la circulation des idées, provoquant toutes sortes d'autres transformations : non seulement d'autres inventions et les premières grandes découvertes (notamment celle de l'Amérique, à la fin du siècle), mais une réflexion de fond sur l'idée d'éducation[65].

Progresser, c'est faire renaître

L'idée de progrès émerge au Quattrocento non pas dans des interrogations concernant le futur mais, paradoxalement, dans l'idée de faire « re-naître » un certain nombre d'idéaux anciens, puisés dans l'Antiquité gréco-romaine. Plus exactement, si les premiers humanistes focalisent leur intérêt sur des œuvres d'art ou des textes antérieurs au christianisme (et plus ou moins occultés par lui), c'est pour jeter sur eux un regard neuf, se situer par rapport à eux, condition nécessaire pour pouvoir ensuite agir sur eux : non seulement « penser » leur propre histoire, donc, mais « écrire » celle-ci; ce qui - trois siècles plus tard - sera l'objectif affiché des Lumières.

De par son caractère réaliste qui tranche avec l'art médiéval, la sculpture antique exerce une influence décisive sur la mentalité de la bourgeoisie naissante : elle attise chez celle-ci une volonté d'élaborer une vision du monde plus « réaliste » encore. L'un des événements les plus significatifs de cette démarche est l'invention du point de fuite (donc de la perspective linéaire) par le peintre Masaccio, à Florence, durant la seconde moitié des années 1420. Car si la capacité de restituer une image plus ou moins réaliste du monde s'observait déjà dans l'Antiquité (par exemple dans les fresques de Pompei, l'art copte ou, plus récemment, l'art hérité de Giotto...), c'est la première fois qu'un artiste utilise une méthode scientifique pour restituer ce réalisme de façon aboutie, au point que, dès cette époque, l'idée de progrès pénètre fortement le monde de l'art[66],[67].

Non seulement les principes mathématiques tels que la mesure ou les proportions entrent de plus en plus dans les préoccupations des artistes toscans mais durant la seconde moitié du siècle, ils vont se concrétiser dans différents domaines de la vie économique puis de la vie quotidienne de toute l'Italie du Nord. Ainsi, par exemple, le moine franciscain Luca Pacioli est-il l'inventeur de la comptabilité. L'époque se caractérise ainsi par une approche non plus exclusivement qualitative du monde, axée sur l'éthique chrétienne, mais aussi et de plus en plus (d'où l'idée de progrès) quantitative, axée sur le calcul et les méthodes rationnelles.

L'idée de progrès se caractérise également par l'accélération du processus de sécularisation, amorcé au siècle précédent à Sienne[68] et qui trouve à présent sa pleine expression dans la vie politique et culturelle de Florence, sous l'impulsion de la famille Médicis. En 1434, Cosme, un banquier habitué à parcourir l'Europe pour inspecter ses filiales, est nommé à la tête de la ville et devient le premier grand mécène privé de l'art (rôle qui était jusqu'alors la prérogative de l’Église). Sous l'influence du philosophe Gemiste Pléthon, il conçoit l'idée de faire revivre une académie platonicienne, qui sera finalement fondée en 1459, sous légide de Marsile Ficin puis de Jean Pic de la Mirandole et Ange Politien.

Technique « donnant des idées »

Dans les années 1450, l'Allemand Gutenberg invente un procédé aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes dates du « progrès technique » : l'imprimerie. Celle-ci va en effet jouer un rôle clé dans la diffusion des idées humanistes, en accélérant le processus vers l'Europe du Nord. Ainsi, grâce à elle, l'esprit de la Renaissance s'effectue en moins de deux générations dans les autres pays d'Europe[69]. L'imprimerie n'influe pas sur les mentalités uniquement par les idées qu'elle véhicule mais aussi parce qu'elle permet de toucher un nombre accru de personnes, à qui elle donne des idées.

C'est du reste un imprimeur bavarois, Mathias Roriczer, qui formule en 1486[Sp 12] l'idée d'un progrès continuel dans le domaine de l'artisanat et de l'architecture[70]. La science (ou plutôt l'idée que l'on peut s'en faire à l'époque) y est considérée comme une coopération menée à des fins non individuelles et s'inscrivant dans la longue durée.

XVIe siècle

.jpg.webp)

C'est durant ce siècle que le mot « progrès » apparaît pour la première fois en français. Tout d'abord en 1532 sous la plume de François Rabelais puis en 1588, dans les Essais de Montaigne qui lui confère alors le sens d'une « transformation graduelle vers le mieux ».

Pour saisir les raisons de l'émergence de ce terme à cette époque, il importe d'en rappeler brièvement le contexte.

Dès la fin du siècle précédent, en 1492, les Européens se sont aventurés loin de leurs terres et ont découvert un continent nouveau, l'Amérique. Ce repoussement des frontières physiques traduit une émancipation intellectuelle : parti de l'Italie et des Flandres, l'idéal humaniste s'étend aux autres nations. Et de façon corrélée, la plupart des dirigeants de celles-ci s'émancipent de la tutelle de l'Église, ce qui se traduit par un schisme retentissant, la Réforme (initiée en 1517 par Luther) puis, aussitôt en France, par les fratricides Guerres de religion.

Ce n'est pas un hasard si c'est chez un imprimeur luthérien de Nuremberg que parait en 1543 un ouvrage (rédigé déjà depuis plusieurs années) aux retombées retentissantes : De Revolutionibus Orbium Coelestium (Des révolutions des sphères célestes) de Nicolas Copernic. L'astronome y expose la théorie de l'héliocentrisme : contrairement à l'idée communément répandue, la Terre ne se situe pas au centre de l'univers.

Sur le coup, cette théorie est plutôt bien reçue mais sa signification symbolique (« l'homme n'est pas au centre de l'univers », donc, contrairement au récit biblique de la Création, « il n'a pas à considérer son territoire comme supérieur aux autres mais comme un parmi d'autres possibles ») va ébranler considérablement la conception du monde jusque là régnante et en initier une nouvelle.

Cette nouvelle conception se manifeste en Italie en 1520 et 1580 à travers une manière nouvelle de peindre : le maniérisme. Les artistes s'autorisent alors toutes sortes d'entorses aux règles, les licences, comme de contorsionner ou allonger exagérément les corps. Ces transgressions contribuent à valoriser la subjectivité (l'artiste en tant que « sujet ») au détriment du motif représenté (l'« objet »). Pendant au moins quatre siècles, cette novation sera considérée comme un « progrès » par plusieurs générations d'historiens de l'art[61].

Il importe enfin de signaler que c'est au moment où l'Europe occidentale commence à promouvoir le concept de « progrès » qu'elle commet sur d'autres continents d'effroyables ravages. Depuis le siècle précédent, les Portugais se livrent au commerce d'esclaves en Afrique. Mais cette fois, des conquistadores espagnols anéantissent deux civilisations entières outre atlantique (les Aztèques, à partir de 1519 en Amérique centrale puis les Incas, à partir de 1532 en Amérique du Sud), les pillant au passage de leurs matières précieuses. Ces contradictions entre le discours idéologique et les exactions commises dès le début de l'ère coloniale ne seront toutefois soulevées que des siècles plus tard.

Dialectique foi-raison

Comme Copernic, Érasme et Léonard de Vinci font partie des personnalités aujourd'hui considérées comme les plus représentatives de l'époque. Et pour cause : tous trois visitent des régions éloignées des leurs et tous trois pratiquent différentes disciplines. ce faisant, ils invitent aussi bien à estomper les frontières physiques qu'à décloisonner le savoir. Faisant preuve d'une ouverture d'esprit exceptionnelle, ils témoignent d'une réceptivité au monde sensible par l'entremise de l'expérience et du raisonnement méthodique, démarche que systématisera un siècle plus tard l'Anglais Roger Bacon et qui constituera le fondement de la science moderne.

La posture scientifique invite à observer et analyser le monde indépendamment de tout présupposé métaphysique. Ainsi, tout comme Copernic a conceptualisé son étude du système solaire indépendamment de sa foi chrétienne et tout comme le théologien Érasme préfigure les sciences humaines lorsqu'il s'efforce d'analyser « l'âme humaine » à travers par exemple l'art, la façon d'éduquer ou les motivations à faire la guerre, Leonard se montre capable de peindre L'adoration des mages, disséquer des cadavres pour se livrer à des études d'anatomie ou encore concevoir toutes sortes de machines, dont certaines ne se concrétiseront que plus tard.

« Le progrès » pourrait donc se caractériser alors par la capacité de cultiver en soi l'art de différencier et dialectiser la foi et la raison sans qu'aucun des deux termes l'emporte jamais sur l'autre. Cette capacité s'avérant particulièrement délicate à exercer, il s'ensuit au fil du siècle un véritable conflit entre la science et la religion, dont le mouvement de la Réforme et les Guerres de religion constituent les premières manifestations avant, au siècle suivant, l'opposition de l'Église à l'héliocentrisme et le procès qu'elle intentera à Galilée.

C'est ainsi que, peu à peu dans les consciences, « le progrès » va s'identifier non pas à une dialectique de la foi et de la raison mais à une substitution de la première par la seconde, jusqu'à déboucher sur déisme et sur les « religions naturelles » au XVIIIe siècle puis finalement à l'athéisme et au scientisme au XIXe siècle.

Sécularisation et criticisme

Depuis qu'il existe des civilisations, il existe des États. Mais la place qu'ils jouent au XVIe siècle est singulière dans le sens où leur légitimité s'accroît au fur et à mesure que décroît celle de l'Église, laquelle constituait depuis des siècles la première instance politique, au sens large du terme.

En 1511 parait l'Éloge de la Folie d'Érasme. Sur le mode satirique, celui-ci fustige l'hypocrisie des théologiens et des gens d'Église, y compris le pape, qui se réfèrent sans cesse aux Écritures mais qui, par leurs actes, les dévoient au gré de leurs intérêts. Connaissant aussitôt un grand retentissement en Europe, l'ouvrage contribue indirectement à l'éclosion de la Réforme protestante six ans plus tard mais aussi, précisément, à la montée en puissance des États.

Grand ami d'Érasme et, lui aussi, animé par un vif esprit critique avant même le début de la Réforme, l'Anglais Thomas More est un précurseur en matière de philosophie politique. En 1516, dans son essai Utopia, il conçoit un véritable projet de société. Il prône l'abolition de la propriété privée et de l'argent, le principe des biens communs, l'égalité des hommes et des femmes et surtout la liberté de pensée, y compris religieuse.

Né en Allemagne en 1517 avec Luther, le mouvement de la Réforme protestante constitue un événement majeur, bien au-delà de sa signification en termes théologiques. Au point que l'historien E. G. Léonard voit en Calvin le « fondateur d'une nouvelle civilisation »[71]. De fait, le luthéranisme et le calvinisme vont peu à peu contribuer à ce que le sociologue allemand Max Weber appellera plus tard « le désenchantement du monde ». Tout en préconisant l'obéissance aux Écritures, la spiritualité protestante invite en effet à ne pas les fétichiser, les sur-évaluer, de sorte ainsi à mieux comprendre le monde et expliquer, critiquer, le déroulement des événements.

En 1532, Machiavel théorise pour la première fois l'État, contribuant ainsi à rendre sa puissance plus légitime que celle de l'Église. Car si dès le IVe siècle, sous l'empereur Constantin, le partage des tâches avait été fixé entre le « pouvoir temporel » et le « pouvoir spirituel » dans le sens d'un relatif équilibre entre les deux, l'argumentaire de Machiavel, dans le contexte de la Réforme, rompt cet équilibre et assoit la supériorité du « prince » sur le pape.

Cette légitimation soudaine et considérable des États-nations est un facteur essentiel dans le processus de sécularisation qui se met en place dans toute l'Europe. Non seulement le criticisme précède le « progrès scientifique » (naissance de la science expérimentale au XVIIe siècle) et le « progrès technique » (industrialisation au XVIIIe siècle) mais il constitue une condition nécessaire à leur émergence[réf. nécessaire]. Son impact est si profond que rares sont ceux qui se risquent à le critiquer, tels Étienne de La Boétie qui, en 1576 dans son Discours de la servitude volontaire, s'étonne que ses contemporains se soumettent aussi volontiers à la nouvelle autorité.

Rabelais et Montaigne : se décrire pour décrire

Actif à partir des années 1530, l'écrivain français François Rabelais joue un rôle substantiel dans l'histoire du concept de « progrès », ne serait-ce que parce que c'est à lui qu'on attribue le premier usage du mot en français[72]. Figure majeure du courant humaniste en raison de son fort esprit critique, il exerce celui-ci pour analyser son époque, extrêmement mouvementée du fait de l'émergence de la Réforme protestante et des guerres de religion qui s'ensuivent, mais aussi pour cultiver ses propres contradictions : ecclésiastique, il est aussi anticlérical ; chrétien, il se présente également comme un libre penseur. « Progresser » signifie d'abord pour lui se pencher sur les paradoxes de la « nature humaine » pour prôner la tolérance et la paix. Il s'en prend notamment aux abus des princes et des hommes d'Église, et leur oppose d'une part les sources de la pensée évangélique, d'autre part la culture populaire, jusqu'à la paillardise.

Cinquante ans plus tard, son compatriote Montaigne confère également un sens moral au mot « progrès ». En 1588, il désigne par là une « transformation graduelle vers le mieux », un art de s'améliorer soi-même en pratiquant régulièrement l'introspection et le témoignage sans concession de sa vie[73].

XVIIe siècle

C'est au XVIIe siècle que le concept de « progrès » émerge véritablement, du fait de l'émancipation de la raison de tout présupposé théologique et de l'abandon du principe d'autorité de la tradition, qui prévalait depuis la scolastique médiévale. Les conditions sont alors réunies pour provoquer la grande éclosion de la science, au sens où l'on entend aujourd'hui ce terme : la science moderne.

Toutefois, au début du siècle, les choses ne se passent ainsi qu'en Europe du Nord, dans les États protestants, où le principe de libre examen est établi. Dans les États catholiques (Italie, Espagne…), au contraire, le processus est sévèrement réprimé par l'Église. En 1600, celle-ci déclare hérétique Giordano Bruno et l'envoie au bûcher pour avoir osé développer la théorie de l'héliocentrisme et démontré la pertinence d'un univers infini, n'ayant ni centre ni circonférence. En 1616, elle condamne la thèse de Copernic et en 1633, elle ouvre un procès contre Galilée, qui est parvenu à confirmer la thèse copernicienne par le calcul, le contraignant finalement à se rétracter.

Le siècle est marqué par l'incessante montée en puissance de deux nations, l'Angleterre et la France. Les mentalités évoluent toutefois différemment dans les deux pays. Outre-Manche, la République est proclamée en 1649. Elle n'est maintenue que deux ans mais, quand la monarchie est rétablie, le pouvoir royal est fortement contrebalancé par la bourgeoisie qui, organisée au sein du Parlement, devient la plus puissante d'Europe. En France, au contraire, la monarchie est dite « absolue », le pouvoir fortement centralisé, surtout à la fin du siècle autour de Louis XIV. Il s'ensuit que deux grands systèmes s'affrontent : le libéralisme et la libre initiative en Angleterre ; le centralisme étatique en France. Ce type de différences s'observe également dans la façon d'approcher la science : pragmatique et axée sur une observation débouchant sur des déductions en Angleterre, tandis que la France marque une préférence pour le rationalisme, la raison étant posée comme un a priori et les observations du monde étant traitées en fonction de ce cadre. Deux figures incarnent à elles seules ces deux approches : l'Anglais Bacon, selon qui l'expérimentation constitue le premier fondement de la science, et le Français Descartes, pour qui celle-ci s'appuie d'abord sur le raisonnement et le doute méthodique, lequel sert à mettre la raison à l'épreuve, donc d'établir des preuves.

Bacon et l'expérimentation

Le philosophe Francis Bacon (1561-1626) joue un rôle majeur dans l'établissement de la notion de progrès. En 1605, il publie le premier des six livres de sa Grande restauration des sciences, De dignitate et augmentis scientiae[Sp 13]. Dans le Nouvel Organon, en 1620, il classe les sciences selon un modèle qui servira à la publication en 1728 de l'Encyclopédie de Chambers, modèle de celle de Diderot. Dans un ouvrage de fiction publié un an après sa mort, La Nouvelle Atlantide, il imagine une cité parfaite dévolue à l'essor des sciences et des techniques qui n'est pas sans annoncer les utopies saint-simoniennes du XIXe siècle :

« Le but de notre établissement est la découverte des causes la connaissance de la nature intime des forces primordiales et des principes des choses, en vue d'étendre les limites de l'empire de l'homme sur la nature entière et d'exécuter tout ce qui lui est possible[Sp 14]. »

Comme le souligne l'historien des idées Pierre-André Taguieff, « Bacon donne ses lettres de noblesse à la thèse selon laquelle l'augmentation des connaissances implique un accroissement du pouvoir de l'homme sur la nature »[Ta 3]. De fait, quand il précise ce qu'il attend du « progrès » (à nouveau dans La Nouvelle Atlantide), ses propos annoncent ceux des transhumanistes du XXIe siècle :

« Prolonger la vie. Rendre à quelque degré, la jeunesse. Retarder le vieillissement. Guérir des maladies réputées incurables. (...) Augmenter la force et l'activité. (...) Transformer la stature. Transformer les traits. Augmenter et élever le cérébral. Métamorphose d'un corps dans un autre. Fabriquer des espèces nouvelles. Transplanter une espèce dans une autre. (...) Rendre les esprits joyeux et les mettre dans une bonne disposition[Ta 4]. »

Et, toujours dans le même ouvrage, son approche du progressisme annonce l'eugénisme :

« Il est temps (...) de suivre un système de vues plus digne d'une époque de régénération, (...) d'oser revoir et corriger l'oeuvre de la nature. (...) C'est ainsi qu'on pourrait à la longue , et pour des collections d'hommes prises en masse, produire une espèce d'égalité de moyens qui n'est point dans l'organisation primitive et qui, semblable à l'égalité des droits, serait alors une création des lumières et de la raison perfectionnée[Ta 5]. »

Ce qui inspire à Bacon autant d'audace conceptuelle, c'est une nouvelle approche du temps. « La Vérité est la fille du temps et non de l'Autorité » écrit-il dans le Novum Organum. Selon Taguieff, « le temps n'est plus pour lui, comme chez les anciens, ni un néant ni un principe de corruption des choses, il devient une promesse de nouveauté utile, de vérité et de bonheur »[Ta 6]. De fait, dans son essai sur les « innovations », Bacon considère que le temps est « le plus grand des novateurs » et, selon lui, seule cette nouvelle conception du temps peut mettre fin aux « sortilèges » qui, jusqu'ici, ont « paralysé le génie des hommes » en les empêchant de « se familiariser avec les choses elles-mêmes », c'est-à-dire de se fonder sur l'expérience (experientia) et l'expérimentation (experimentum : l'expérience recherchée)[Ta 6].

Les penseurs des Lumières reconnaîtront Bacon comme un véritable pionnier. Ainsi d'Alembert, qui le décrit en 1751 comme « le plus grand, le plus universel, le plus éloquent des philosophes »[74].

Descartes et la méthode