Essais

Les Essais sont l'œuvre majeure de Michel de Montaigne (1533-1592), à laquelle il consacre un labeur d'écriture et de réécriture à partir de 1572 continué pratiquement jusqu'à sa mort. Il traite de tous les sujets possibles, sans ordre apparent : médecine, arts, livres, affaires domestiques, histoire ancienne, chevaux, maladie[n 1] entre autres, auxquels Montaigne mêle des réflexions sur sa propre vie et sur l'Homme, le tout formant « un pêle-mêle où se confondent comme à plaisir les choses importantes et futiles, les côtés vite surannés et l’éternel[1]. » Les Essais se composent de 3 Tomes contenant 107 chapitres.

Pour les articles homonymes, voir Essai (homonymie).

| Essais | ||||||||

L'exemplaire des Essais annoté par Montaigne, dit « exemplaire de Bordeaux » | ||||||||

| Auteur | Michel Eyquem de Montaigne | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | France | |||||||

| Genre | essai littéraire | |||||||

| Éditeur | Simon Millanges (SM) Jean Richer (JR) Abel L'Angelier (AL) |

|||||||

| Lieu de parution | Bordeaux (SM) Paris (JR/AL) |

|||||||

| Date de parution | (SM) 1582 (SM) 1587 (JR) 1588 (AL) |

|||||||

| Chronologie | ||||||||

| ||||||||

Les Essais, véritable essai constamment renouvelé sur son âme, sa vie, ses sensations d'homme, sont cependant devenus un livre universel, « le seul livre au monde de son espèce », un livre unique qui met sous les yeux du lecteur non pas simplement un homme en train de se décrire, mais une vie en train de se faire[2]. Tout ce à quoi s'intéresse leur auteur se résume en effet en une seule question fondamentale : « qu'est-ce que l'homme ? » ou, plus exactement, « que sais-je, moi, Michel Eyquem de Montaigne ? »

Pour saisir ce qu'est l'Homme, Montaigne, autant observateur curieux que lecteur érudit, cultivant le doute sur les traditions philosophiques ou savantes dogmatiques, le décrit aussi bien dans ses misères que dans ce qu'il a de grand : les Essais brossent le portrait d'un être dans la moyenne, divers, ondoyant, et surtout plus riche que tous les modèles idéaux auxquels on s'efforce de l'identifier. Les Essais sont de ce point de vue à l'opposé de tout système philosophique ; si Montaigne cherche la réalité de la condition humaine, c'est à travers l'observation de ce qu'elle a de plus quotidien, de plus banal — chez lui comme chez les autres. À cela s'ajoute la malice de l'auteur à diminuer ce qu'il écrit : « Toute cette fricassée que je barbouille ici n'est qu'un registre des essais de ma vie[3]. » Toutes les choses de la vie, même les plus humbles, sont dignes d'intérêt à ses yeux ; son plaisir est de mettre au jour une humanité nue et crue en scrutant son propre être intérieur, son « arrière-boutique » selon ses propres mots.

Un tel livre, prodrome littéraire de la science humaine en gestation et même des sciences exactes en devenir, ne pouvait évidemment laisser indifférent. Les jugements critiques littéraires ultérieures couvrent tout le spectre entre pinacles et gémonies : réflexions d'un maître de sagesse et de tolérance pour les uns, accumulation de textes d'un compilateur érudit teinté d'un moraliste, qui prend appui sur des citations pour certains, ouvrage hérétique pour les autres, toujours imité et toujours inimitable, le sujet des Essais n'est peut-être jamais mieux défini que par ces mots de Stefan Zweig : « Celui qui pense librement pour lui-même honore toute liberté sur terre[4]. »

Si les premières impressions à Bordeaux datent de 1581, des additions sont déjà décidées en 1582 et le livre III n'est édité qu'en 1588 avec la volonté affirmée de se décrire, de se peindre. L'édition posthume se prépare vers 1590.

Les différentes éditions

Les œuvres complètes de Montaigne comportent trois titres : la traduction de la Théologie naturelle de Raymond Sebond (à l'origine d'un des plus importants chapitres des Essais : « Apologie de Raymond Sebond[5] »), le Journal de voyage en Italie et enfin les Essais. La première édition des Essais paraît en mars 1580 chez Simon Millanges, à Bordeaux, en deux volumes in-octavo. Elle ne comprend alors que les livres un et deux, eux-mêmes d'un contenu assez léger par rapport aux additions que Montaigne fera par la suite. Le même éditeur publie également l'édition de 1582, postérieure au voyage de Montaigne en Italie. Elle diffère assez peu de la première, si ce n'est par des allusions à ce voyage et l'ajout de références à des poètes italiens.

En 1587 paraît à Paris la troisième édition, chez Jean Richer, en un volume in-duodecimo. Elle est suivie en 1588 d'une nouvelle édition en un volume in-quarto, publiée « chez Abel Langelier au premier pilier de la grande-salle du Palais. » Détail curieux, cette édition porte à la page de titre la mention « cinquième édition », alors qu'on n'a jamais retrouvé trace d'une quatrième édition. On s'accorde donc à considérer l'édition de 1588 comme la quatrième. Cette édition est d'une importance capitale : c'est en effet la dernière publiée du vivant de Montaigne (qui meurt le ), et d'autre part, comme l'annonce la page de titre, elle est « augmentée d'un troisième livre et de six cents additions aux deux premiers ».

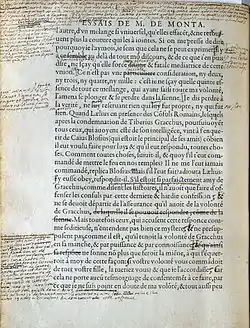

Montaigne disposait d'un exemplaire de cette édition qu'il annotait et corrigeait en vue d'une réimpression. Sur la page de titre, il écrit la mention « sixième édition » (d'où la question : y a-t-il vraiment eu une quatrième édition ou Montaigne a-t-il simplement ajouté un chiffre à l'édition dont il disposait ?) ainsi qu'une citation tirée de l'Énéide, « Viresque acquirit eundo[n 2]. » Cet exemplaire personnel de Montaigne fut conservé d'abord au monastère des Feuillants, puis à la bibliothèque de Bordeaux à partir du XVIIIe siècle, d'où son nom « d'exemplaire de Bordeaux ». Après la mort de l'auteur des Essais, sa « fille d'élection », Marie de Gournay, fait publier la première édition posthume en 1595, toujours chez Langelier, édition qui reprend la plupart des annotations écrites par Montaigne dans son exemplaire personnel mais en les tronquant. En effet, ces annotations avaient d'abord été recopiées par un ami de Montaigne, Pierre de Brach, puis mises à la disposition de Marie de Gournay ; et il en résulte que l'édition de 1595 ne les reproduit pas toujours fidèlement.

Les éditeurs ont donc trois choix vis-à-vis du texte des Essais :

- suivre l'édition posthume de 1595 établie par Marie de Gournay, qui a pu bénéficier d'indications orales de Montaigne ou de documents aujourd'hui disparus ;

- adopter le texte de l'édition de 1588, dernière édition publiée du vivant de l'auteur ;

- préférer le texte de l'exemplaire de Bordeaux, enrichi et corrigé par Montaigne lui-même, sans avoir la certitude qu'il s'agisse là de la dernière volonté littéraire de l'auteur. De plus, cet exemplaire est en certains endroits incomplet : la reliure a fait disparaître ou a tronqué plusieurs des notes que Montaigne écrivait dans la marge. On recourt donc à l'édition de 1595 pour pouvoir, autant que possible, rétablir les annotations manquantes.

- remarque : dans l'édition de 1598 (puis 1600), Madame de Gournay renie sa préface de l'édition de 1595 (cf Tchemerzine v 8)

Jusqu'au XIXe siècle, l'exemplaire de Bordeaux est ignoré des éditeurs, qui se contentent de reproduire le texte de Marie de Gournay, bien qu'en 1802, Naigeon, secrétaire de Diderot, se rendant compte de son importance, publie une édition qui en reprend le texte. Mais cette initiative reste isolée. Il faut attendre les travaux de Fortunat Strowski en 1906, puis de Pierre Villey, Arthur Armaingaud, Albert Thibaudet ou encore Maurice Rat pour que le texte de l'exemplaire de Bordeaux s'impose dans les éditions modernes, et en particulier dans celle de la Pléiade en 1963.

Composition des Essais

Redécouverte des éthiques de l'Antiquité au XVIe siècle

Le XVIe siècle est puissamment marqué par la redécouverte et l'influence croissante des philosophes et des moralistes de l'antiquité. Alors que la morale du Moyen Âge repose sur l'autorité de la parole divine, la morale antique, redécouverte par les humanistes, est fondée sur l'idée d'une conscience individuelle se pliant aux devoirs que lui dictent une raison humaine imparfaite et mouvante. Les grands humanistes de la première moitié du XVIe siècle, Érasme, Budé, Vives, ont tenté d'accorder l'héritage de l'antiquité à la pensée chrétienne. Ils reconnaissaient habilement que la morale païenne n'était que vanité auprès des vérités révélées par l’Écriture, mais que cette morale pouvait être utile dans la vie pratique, tant qu'elle ne conservait qu'un rôle subalterne. Les autorités religieuses n'étaient évidemment pas dupes de cet argumentaire, pressentant avec quelle facilité la raison se retournerait contre la foi que les humanistes prétendaient défendre. Mais à la faveur de la montée de la Réforme, les idées d’Érasme s'imposèrent dès la deuxième moitié du XVIe siècle. Catholiques, comme protestants, étaient en effet bien décidés à tirer profit des leçons de la morale antique, en apparence inoffensive et conciliable avec tout le monde, tout en continuant de la subordonner à la morale biblique. Désormais, un art de vivre pouvait à nouveau exister, qui ne soit pas fondé sur la métaphysique, à condition qu'il se contente d'occuper l'espace laissé libre par les principes sacrés.

Engouement français pour les idées morales

Entre 1550 et 1600, la philosophie antique pénètre donc assez largement la production intellectuelle et littéraire française. Cet engouement a ses travers : on lit mal les Anciens, et on écrit peu d’œuvres personnelles. C'est toujours la doctrine du péché originel qui dicte l'idée que l'on se fait de l'homme, mais on recourt à la philosophie païenne pour préciser des détails, des petits problèmes moraux. On y puise des anecdotes, des maximes, des réflexions, parfois par simple désir de faire preuve d'érudition. Toutes ces tentatives préparent la voie à une morale rationnelle. Néanmoins, on ne retient encore des auteurs antiques que les dehors, les belles maximes, même si le rationalisme se développe, en particulier en physique où Palissy ou Ramus contestent l'autorité séculaire d'Aristote. Mais dans le domaine de la morale, ce même rationalisme s'impose beaucoup plus difficilement. À cela deux raisons: la difficulté à appliquer en morale une méthode positive, et la vigilance de l'autorité religieuse à conserver dans le domaine de la morale le pouvoir perdu dans celui des sciences. Les rares penseurs qui s'affranchissent de cette autorité, comme Rabelais, n'ont pas le souci de la méthode, d'un cheminement réfléchi de l'esprit pour diriger leur vie.

Montaigne entame donc la rédaction de ses Essais au moment où les ouvrages sur la pensée antique connaissent un succès croissant. On multiplie les traductions en français et les compilations des écrits de Platon, Cicéron, Sénèque, et surtout Plutarque. La traduction des Œuvres morales de ce dernier en 1572 par Amyot connaît un si vif succès que cinq éditions se succèdent en moins de dix ans. L'esprit de ces traductions est également très différent de celui de la Pléiade: il ne s'agit plus d'enrichir la langue française, mais de donner des préceptes de bonne vie. On reconnaît que les auteurs profanes, s'ils ne remplacent pas l'étude des Écritures, peuvent aider à corriger l'humaine faiblesse. On traduit des auteurs latins, mais aussi italiens, espagnols: Castiglione, Guevara, etc. On goûte également fort les fabulistes comme Ésope, les recueils de sentences, les œuvres didactiques en prose ou en vers tels le Miroir de vertu et chemin de bien faire d'Habert (1559), ou le Sentier de la connaissance de soi-même de Jean Girard (1579)[6]. Tout ce mouvement de vulgarisation et de diffusion de la philosophie morale de l'Antiquité prépare donc le terrain aux Essais.

Michel de Montaigne possède un exemplaire de l'édition de 1565 des Vies parallèles traduites par Amyot[7]. Il fait l'éloge du traducteur dans ses Essais[8], comme il loue Plutarque à plusieurs reprises. La lecture des Vies parallèles donne à Montaigne l'inspiration de plusieurs Essais, au fil d'emprunts plus ou moins conscients pour lesquels il parle de « transplantation ». Plutarque, qui reste l'auteur le plus fréquemment cité dans l'ouvrage, y est « omniprésent »[9]. L'humaniste recherche dans les Vies parallèles plus les jugements du moraliste que la science historique[10], car il considère que l'histoire des événements, tributaire de la Fortune, est particulièrement difficile à établir et à attester, et reste par nature inférieure à l'histoire des vies[10] ; il défend les jugements moraux de Plutarque, y compris contre Jean Bodin, et s'attache particulièrement à la comparaison des qualités des héros.

Cette sympathie de Montaigne pour Plutarque est poussée jusqu'à l'identification : le style bref, changeant, rarement dogmatique de Plutarque semble anticiper le style de l'essai pour un Montaigne qui dit aller parfois « dérober [...] les mots mêmes de Plutarque, qui valent mieux que les [s]iens ».

Ce qui semble riche à Montaigne dans les Vies parallèles, au-delà des leçons morales, ce sont bien plus les pistes de réflexion morales[10] :

« Il y a dans Plutarque beaucoup de discours estandus, très-dignes d'estre sceus, car, à mon gré, c'est le maistre ouvrier de telle besogne ; mais il y en a mille qu'il n'a que touché simplement : il guigne seulement du doigt par où nous irons, s'il nous plaist [...] comme ce sien mot, que les habitants d'Asie servoient à un seul, pour ne sçavoir prononcer une seule sillabe, qui est Non, donna peut estre la matière et l'occasion à la Boitie de sa Servitude Volontaire »[11]

— Michel de Montaigne, Les Essais

Cependant, Montaigne remet en cause la valeur de l'exemple, car à la fin, « tout exemple cloche », et la vie de César « n'a point plus d'exemple que la nôtre pour nous ». Avec Montaigne, on atteint une crise, ou une fin de l'exemplarité[10] : le récit de la vie de l'homme illustre ne peut inspirer à lui seul, mécaniquement ou par la vertu de l'imitation, le bon comportement. Le livre, en revanche, doit devenir pour chacun un réservoir de réflexions personnelles, y compris si l'ouvrage met en scène, comme le revendique Montaigne pour ses Essais, « une vie basse et sans lustre », aussi exemplaire que toute autre, puisque « chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition ». Ainsi Montaigne, sans renier Plutarque, le célèbre et le dépasse à la fois.

Débuts : les Essais impersonnels

Les Essais se distinguent cependant de toute la littérature de vulgarisation du XVIe siècle par la place fondamentale accordée à l'introspection et au jugement personnel. C'est en affirmant sa propre subjectivité que Montaigne a produit une œuvre originale et non plus une simple compilation. Cependant, ce dessein a été très progressif. Montaigne compose ses premiers essais dans les années 1572-1573. Il s'écarte alors très peu de ses modèles : les citations et les exemples abondent, à l'inverse les confidences personnelles sont totalement absentes. Les chapitres sont courts, ils ne comprennent qu'une idée maîtresse, souvent camouflée au milieu d'illustrations issue de la « librairie » de l'auteur. Si l'on examine par exemple le sixième chapitre du livre un, « L'Heure des parlements dangereuse », il se compose de six exemples de trahison, auxquels Montaigne joint une sentence de Cicéron. Un tel étalage d'érudition paraît surprenant aujourd'hui, mais à l'époque où écrit Montaigne, c'est la marque d'un esprit instruit. Et l'auteur des Essais partage pleinement le goût de ses contemporains pour ces compilations de sentences, ces traités de morale antique : ne va-t-il pas jusqu'à faire graver sur les poutres de sa bibliothèque ses maximes préférées, afin de les avoir à l'esprit tout en composant son livre ? Les premiers essais entassent donc, selon la mode commune, citations et apophtegmes. Le plus souvent, Montaigne cite ses sources fidèlement, mais il lui arrive aussi de les transcrire en français sans y faire mention. Le plagiat est en effet parfaitement admis dans les mœurs littéraires du siècle. Le chapitre « Coutumes de l'île de Cea » s'ouvre ainsi par quatre phrases recopiées textuellement de Plutarque dans la traduction d'Amyot.

Puis Montaigne va, progressivement, affiner sa méthode. Il ne fait encore que très peu de place à sa propre personne, mais il s'ingénie à manier et ordonner ses sources, de manière à composer une harmonieuse mosaïque. Les transitions, maladroites, voire inexistantes dans les premiers essais, sont plus recherchées, et l'occasion pour Montaigne de s'exprimer, même si les citations forment encore le corps de ses essai primitifs. Ce « stoïcisme éclectique[12] », Montaigne l'emprunte à Sénèque. Mais la doctrine stoïcienne authentique ne l'intéresse pas. Il mêle sans hésitations à ses essais stoïciens des maximes d’Épicure. Ce qui lui plaît dans le stoïcisme lorsqu'il commence à composer ses premiers essais, ce sont les belles maximes de fermeté et d’élévation de l'homme. On perçoit Montaigne prenant plaisir à extraire les plus beaux traits des Lettres à Lucilius. Il ne faut pas en conclure pour autant que le stoïcisme de Montaigne est personnel ou durable. Montaigne n'a jamais mis en pratique les austères principes de Sénèque, même s'il les a admirés à ses débuts. Cet enthousiasme de circonstance vient surtout du fait qu'à cette époque il ne songe pas encore se connaître ni à se peindre. Ce qui l'intéressera chez les penseurs de l'Antiquité tout au long de son existence, c'est de savoir comment bien vivre et bien mourir. Et il est ébloui à cette époque par l'idéal de dignité stoïcien : commentant la mort de Caton d'Utique, il s'écrie « je suis d'avis que non seulement un empereur, comme disait Vespasien, mais tout galant homme, doit mourir debout[12]. ». Plus tard, sans renier entièrement ces grands modèles de vertu, il s'en détachera, pour trouver un idéal qui soit vraiment celui de sa nature.

De 1574 à 1579 : vers l'affirmation du Moi

Il est très difficile de dater exactement le tournant qui a conduit Montaigne à faire de son livre autre chose qu'un représentant du genre des « leçons » du XVIe siècle. On en trouve les premières traces dans l'essai « De l'amitié », vraisemblablement antérieur à 1576, où Montaigne décrit sa relation avec Étienne de La Boétie. Mais deux influences vont surtout contribuer à permettre à sa personnalité de s'épanouir dans son livre. Tout d'abord, l'étude de Sextus Empiricus va faire évoluer son goût pour les faits concrets vers une méthode critique originale. Parallèlement, sous l'influence de Plutarque et de Sénèque, Montaigne tourne de plus en plus ses préoccupations vers les problèmes moraux et psychologiques, jusqu’à ce que l'analyse intérieure s'impose définitivement comme le sujet principal de ses Essais vers 1578 et que Montaigne puisse écrire « c'est moi que je peins », dans son Avis au lecteur de 1580. Mais avant d'en arriver à fonder sa propre morale, Montaigne va s’interroger sur son droit à émettre une opinion et à s'affranchir de ses modèles de l'Antiquité. De là découle naturellement le sujet de l'« Apologie de Raymond Sebond », qui examine les limites et les fondements de la connaissance. Il s'aperçoit qu'il lui faut renoncer à l'idée d'une morale absolue, mais loin de se décourager et muni de la méthode critique qu'il s'est donné, il recentre son sujet sur l'homme, puis sur lui-même. Si l'on tente une chronologie sommaire, on peut dire qu'à partir de 1574 Montaigne commence à développer une réflexion personnelle, qu'il développe sa théorie relativiste à partir de 1576 et que ce n'est qu'en 1579 qu'il formule son dessein de se peindre.

Au cours de cette évolution, Montaigne va prendre en horreur le pédantisme, l'ostentation clinquante de ses contemporains, qu’il imitait pourtant à ses débuts. La sagesse pratique qu'il s'est forgée ne pouvait que lui faire détester cette fausse érudition dont on faisait alors étalage : « Ils savent la théorique de toute chose, cherchez qui la mette en pratique »[13] écrit d’eux Montaigne. On le perçoit très nettement dans les essais composés à partir à 1578, par exemple De l'institution des enfants où Montaigne s'en prend « aux écrivains indiscrets de notre siècle, qui parmi leurs ouvrages de néant, vont semant des lieux entiers des anciens auteurs pour se faire honneur de ce larcin. » Montaigne conservera jusqu'à sa mort ce jugement critique sur les compilateurs. Quant à lui, il va s'attacher de plus en plus à Plutarque, et s'éloigner du même coup des stoïciens. Quand Montaigne compare Plutarque et Sénèque, c'est toujours à l'avantage du premier. C'est également lui qui va libérer en grande partie la pensée de l'auteur des Essais. En s'attachant à commenter les traits qu'il relève dans les Œuvres morales ou les Vies, Montaigne s'accoutume à exercer son propre jugement. Bientôt, ce dernier sera totalement autonome. Outre la lecture de Plutarque ou de biographies, d'autres facteurs ont pu favoriser cette émancipation, comme la maladie, qui frappe durement Montaigne à partir de 1578, le poussant à s'interroger sur la vie, la vieillesse, la souffrance et la mort d'une tout autre manière qu'à travers des observations livresques.

Si bien qu'en 1580, lorsque paraît la première édition des Essais, ceux-ci s'écartent déjà considérablement des modèles en usage. Imaginons le lecteur parcourant la table des chapitres. Un titre l'arrête, « De la cruauté ». Il s'attend à retrouver les fameux exemples de l'antiquité repris par les auteurs en vogue (Messie, Marcouville, Bouaystuau…) : Tibère, Caligula, etc. Mais en ouvrant la page, quelle n'est pas sa surprise ! Au lieu d'une démonstration d'érudition, il trouve essentiellement des remarques psychologiques, des réflexions personnelles de Montaigne, appuyées par quelques exemples bien choisis. Plus loin, voilà que l'auteur lui fait des confidences sur sa santé[14] ou dresse son propre portrait physique et moral, sans omettre le moindre détail[15]. Certes, on trouve encore quelques essais assez maigres (« Des postes » ou « Des pouces »), mais l'essentiel est là : « L'influence livresque a reculé devant l'originalité du penseur et de l’écrivain[12]. » Lors d'un voyage à la Cour peu après la première publication de son livre, Montaigne répond au roi qui lui en fait compliment : « Il faut donc nécessairement que je plaise à votre Majesté puisque mon livre lui est agréable ; car il ne contient autre chose qu'un discours de ma vie et de mes actions. »[16]

Rupture de 1588

À partir de 1580, la soif de se peindre s'empare donc largement de l'auteur des Essais. Elle ne le quittera plus jusqu'à sa mort. Cependant, Montaigne ne modifie guère son livre entre 1580 à 1586. Sa maladie et ses charges publiques occupent alors l'essentiel de son temps, même s'il en tirera d'utiles leçons pour la suite. Il reprend finalement la plume pour préparer l'édition de 1588, qui va définitivement consacrer les Essais comme le livre le plus personnel qu'on ait écrit jusque-là. Il y est encouragé par le succès rapide de son ouvrage. Juste Lipse, une des plus grandes figures du monde littéraire de l'époque, appelle son auteur le « Thalès français » dans une lettre publique ; de même La Croix du Maine consacre un article élogieux à Montaigne dans sa Bibliothèque française, sorte de catalogue des meilleurs écrivains français. L'accueil favorable de la critique conforte donc l'auteur des Essais dans son dessein. Plus des deux tiers des additions importantes de l'édition de 1588 seront ainsi consacrées à des ajouts personnels. Gêné par le contraste entre le ton impersonnel de ses premiers essais et ses productions les plus récentes, Montaigne multiplie les confidences, égrène son Moi tout au long des pages. Par exemple, le cinquième essai, « Si le chef d'une place assiégée doit sortir pour parlementer », était entièrement consacré en 1580 à des questions militaires. En 1588, Montaigne fait cette addition : « Je me fie aisément à la foi d'autrui, mais mal aisément le ferais-je, lorsque je donnerais à juger l’avoir plutôt fait par désespoir et faute de cœur que par franchise et fiance de sa loyauté. » Cependant, Montaigne n'entreprend pas de refondre entièrement son livre, il corrige, ajoute, retranche, mais sans briser le cadre assez rigide de ses premiers essais. C'est plutôt dans les nouveaux chapitres qu'il va réaliser pleinement son dessein de se peindre.

Comment explique-t-il son entreprise ? En 1580, l'« Avis au lecteur » prétendait réserver la lecture des Essais au petit cercle des parents et amis, dans un souci de se prémunir contre la critique. C'est dans l'intervalle entre 1580 et 1588 que Montaigne va donner à son projet son sens définitif : il peindra son Moi, car cette peinture, loin de n'être qu'une complaisance de son auteur, peut toucher tous les hommes. « Je propose une vie basse et sans lustre, c’est tout un. On attache aussi bien toute la philosophie morale à une vie populaire et privée qu’à une vie de plus riche étoffe ; chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition. » Montaigne réalise à présent la portée de son projet, qu'il n'avait d'abord que pressenti : pour raisonner de questions morales, pour étudier l'homme, chaque vie en vaut une autre. En un mot, Montaigne aspire désormais à l'universalité ; il se peindra, mais pour témoigner de ce qu'il a de plus humain. Ce nouveau but domine assurément la composition du troisième livre, où sont évoquées toutes les grandes questions morales et humaines. Néanmoins, ce dessein définitif de Montaigne ne fait que se superposer à celui qui orientait les premiers essais. De là le caractère mêlé, et la richesse des Essais.

Système des additions

En février 1588, Montaigne voyage à Paris pour faire imprimer la cinquième édition de ses Essais, la dernière qui sera publiée de son vivant. Il commence à être durement frappé par les assauts de la maladie et de la vieillesse. Reclus en grande partie dans sa librairie, il continue de travailler aux Essais, sans en changer désormais l'orientation. Montaigne n'écrira pas un quatrième livre. Il attend tranquillement la mort, tout en continuant d'enrichir son ouvrage. On trouve beaucoup de nouvelles annotations personnelles, principalement concentrées dans le troisième livre. Montaigne ajoute également de nombreuses digressions sur l'opinion qu'il se fait des Essais, s'excuse auprès du lecteur de ses défauts, tente de l’éclairer sur ses intentions. Ce lecteur n'est d'ailleurs jamais très clairement défini. Montaigne a pourtant conscience qu'écrire implique de savoir à qui s’adresser. Il s'est lui-même posé expressément la question (« Et puis, pour qui écrivez-vous[15] ? ») sans y apporter de réponse définitive. La préface qui prétend limiter les visées de l'ouvrage au cercle familial est avant tout une justification initiale de l'audacieux projet qu'il a entrepris : « Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis : à ce que, m'ayant perdu […] ils puissent retrouver aucuns traits de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont de moi[17]. » Si Montaigne attend du lecteur quelque intérêt, il ne parvient donc jamais à définir précisément à qui se destinent les Essais. La vague idée du public (« J'écris mon livre à peu d'hommes[18]. ») montre que c'est surtout à lui-même que Montaigne rapporte son activité d'écrivain.

Pour le reste, il procède comme à l'accoutumée, ajoutant quelque trait nouveau relevé dans Plutarque, ou dans Diogène Laërce. De manière assez surprenante, il revient dans sa dernière période à sa méthode de composition primitive, multipliant les ajouts, et surchargeant parfois le texte. Il en donne deux raisons : la première, c'est qu'il faut bien plaire au public qui demande des autorités anciennes ; la seconde, qu'il aime enrichir son livre du fruit de ses dernières lectures. La cohérence du texte en est en certains endroits affectée, même si Montaigne a perçu le danger qu'il y avait à trop altérer son premier jet.

Montaigne corrige également la forme pendant ses dernières années. Il multiplie les métaphores, les antithèses, mais aussi les tournures populaires, dont il aime la vivacité. Son style devient plus incisif, plus affirmé : « Celui-ci apprend à parler lorsqu'il faut apprendre à mourir » se transforme après 1588 en « celui apprend à parler lorsqu'il lui faut apprendre à se taire pour jamais. »[19] Montaigne relie son ouvrage avec la plus grande minutie, son exigence avec lui-même s'étant accrue au fil des éditions. Il effectue plus de trois mille corrections de détail après 1588 et jusqu'à sa mort. Ce sont essentiellement des points formels, des scrupules d’artiste[20]. Ainsi, il remplace l'expression « une âme garnie de belles qualités » par « une âme douée de belles qualités ». De même, il a senti qu'il utilisait trop les mots « goût » et « goûter » : il les remplace dans la moitié des cas après 1588. Ce travail tardif a pu parfois masquer l'originalité qui était vraiment la sienne en 1588. Néanmoins, il n'a jamais étouffé la profondeur et la fécondité de son analyse de la nature humaine.

Culture littéraire des Essais

Les Essais sont également une observation du monde à travers les livres. Montaigne commence par compiler et gloser, commente des faits divers historiques ou des lieux communs de la pensée antique. Le nombre des citations, principalement latines et grecques, peut poser problème au lecteur moderne ; certains critiques ont qualifié cette érudition de parasite[23]. Montaigne s'en défend : « Je feuillette les livres, je ne les étudie pas : ce qui m'en demeure, c'est chose que je ne reconnais plus être autrui[15]. » L'omniprésence de ces références fait en tout cas encore aujourd'hui débat: sont-elles destinées à voiler par prudence l'originalité d'une pensée[24]; constituent-elles un hommage à la tradition selon le mythe grec qui présentait Mémoire comme la mère des Muses, ou encore un « tissu capillaire reliant l'ensemble de l’œuvre et se superposant au réseau déjà fort complexe de noyaux rayonnants[25] » des Essais ? Ou bien ne sont-elles que raillerie à l'usage des faux-savants et des cuistres (« Nous savons dire : “Cicéron dit ainsi ; voilà les mœurs de Platon ; ce sont les mots mêmes d'Aristote”. Mais nous, que disons nous nous-mêmes ? que jugeons nous ? que faisons nous ? Autant en dirait bien un perroquet[13]. »), voire de la fausse érudition ne visant qu'à séduire le lecteur[n 3]?

Quoi qu'il en soit, il est indéniable que les penseurs de l'Antiquité influencent non seulement la culture de Montaigne, mais aussi sa formation d'esprit. Montaigne se soucie assez peu de l'exactitude de ses citations (au point que la recherche exhaustive de ses sources est une entreprise interminable), car il se pique d'être plus qu'un simple compilateur (« Comme quelqu'un pourrait dire de moi : que j'ai seulement fait ici un amas de fleurs étrangères, n'y ayant fourni du mien, que le filet à les lier. Certes j'ai donné à l'opinion publique, que ces parements empruntés m'accompagnent, mais je n'entends pas qu'ils me couvrent, et qu'ils me cachent : c'est le rebours de mon dessein[26]. »). Les différentes éditions des Essais montrent en effet Montaigne s'émancipant de plus en plus de la tradition, sans pour autant y renoncer. L'héritage de l'antiquité est pour lui « un auxiliaire pour ordonner, maîtriser, et rendre communicables ses propres idées[1] ». On peut dire que la position de Montaigne vis-à-vis de la tradition littéraire est, comme le reste de son livre, d'une extrême modération : il y adosse sa pensée, sans tomber dans une adoration aveugle.

Quels sont les ouvrages utilisés dans les Essais ? Pour la littérature antique, Montaigne balaye tout l'intervalle situé entre Hérodote et les historiens du IVe siècle. Il cite abondamment Sénèque, Lucrèce et Cicéron. Il connaît les poètes latins, Virgile (son préféré), Térence, Plaute, Ovide, Lucain et Horace. En revanche, les Essais ne font que peu allusion à Platon et Aristote, bien que Montaigne confesse son goût pour Socrate, « le maître des maîtres » car le premier à reconnaître son ignorance. Mais il a très bien senti que Socrate et Platon n'étaient pas identiques. Les références religieuses sont également peu nombreuses, Montaigne ne cite guère la Bible en dehors de l'« Apologie de Raymond Sebond », le seul essai du livre qui ait pour sujet initial des questions théologiques. De même, les théologiens sont quasiment absents, on ne trouve que quelques références à La Cité de Dieu de saint Augustin.

Quant aux historiens, ils sont très bien représentés dans les Essais car ils répondent au goût de Montaigne pour le détail concret, l'anecdote. Plutarque est sa lecture préférée, il connaît aussi Tacite, mais de manière surprenante les Essais ignorent Thucydide. Les historiens modernes ont aussi ses faveurs : Giovanni Villani, Paul Jove, Francesco Guicciardini, Martin du Bellay, et tant d'autres. Il a par ailleurs lu Machiavel. Enfin, les Essais font de nombreux emprunts aux littératures des XVe et XVIe siècles, française, italienne, espagnole, mais il s'agit plutôt d'emprunts de circonstance, qui n’atteignent pas la fécondité du rapport de Montaigne avec l'antiquité[12].

Analyse thématique

Philosophie des Essais

De nombreux auteurs ont essayé de retracer l'évolution de la pensée des Essais. Les travaux de Pierre Villey[27] montrent que Montaigne fut d'abord influencé par le stoïcisme qu'il pratiqua sous l'influence de La Boétie, et qu'on a parfois qualifié de « philosophie directrice[28] » des Essais, avant d'évoluer vers l'épicurisme, en passant par une crise sceptique vers 1576 que révèle notamment le plus long chapitre des Essais, l'« Apologie de Raymond Sebond ». Néanmoins, toutes ces influences se retrouvent dans les Essais sans que Montaigne adhère entièrement à l'une ou l'autre doctrine : « On ne peut le dire ni stoïcien, ni épicurien, ni même sceptique pur[1] »[29]. Peut-on même le dire philosophe ? Lui-même n'a pas la prétention (« Je ne suis pas philosophe. »[18]) de se hausser au niveau de tous ces penseurs abstraits et idéalistes, qui se font de l'homme une idée trop ambitieuse. On ne trouve pas dans les Essais de système philosophique figé, mais plutôt une pensée personnelle et mouvante, nourrie de multiples influences extérieures.

Du stoïcisme, Montaigne retient la solution stoïcienne aux problèmes de l'existence : se libérer des biens extérieurs pour être heureux, « savoir être à soi[30] ». Son maître stoïcien est Sénèque, à qui il fait très souvent référence dans les deux premiers livres. Néanmoins, le stoïcisme de Montaigne est beaucoup plus de nature littéraire que philosophique. Si l'on examine les emprunts de Montaigne à Sénèque, on s'aperçoit qu'il ne retient guère la leçon de volonté et de force morale du maître pour lui préférer ses analyses psychologiques sur la colère, la tristesse, tout ce qui fait la richesse de l'homme et qui fascine l'auteur des Essais : « je n'ai dressé commerce avec aucun livre solide, sinon Plutarque et Sénèque, où je puise comme les Danaides, remplissant et versant sans cesse[31]. » En définitive, la fameuse « période stoïcienne » de Montaigne n'aurait donc jamais existé[n 4].

Si Montaigne n'est donc pas à proprement parler stoïcien, qu'en est-il de son fameux scepticisme ? On a souvent résumé les Essais à cette formule de l'« Apologie de Raymond Sebond[5] », « que sais-je ? ». Étrange apologie, qui soutient des points de vue radicalement opposés à ceux du théologien espagnol ! Le problème initial est le suivant : la raison humaine peut-elle fonder la croyance religieuse ? Montaigne répond que non, au contraire de Sebond. Mais il ne s'arrête pas là. Alors que Sebond fait de l'homme le sommet de la création, Montaigne accumule dans l'Apologie ses arguments contre les prétentions de l'homme à dépasser sa propre humanité-voire sa propre animalité. Il y fait un exposé assez fidèle de la doctrine sceptique, qu'il connaît essentiellement par sa lecture des Hypotyposes de Sextus Empiricus, dont il reprend la théorie de la connaissance : le jugement de l'homme est corrompu par le corps et les passions; les sens, sur lesquels nous nous appuyons, ne nous permettent pas d'accéder au réel ; enfin, la raison ne saurait aboutir à quelque certitude que ce soit.

Tout ceci est illustré de manière très décousue, selon le style habituel des Essais ; Montaigne n'hésitant pas à élargir son propos par des considérations personnelles ou à commenter les découvertes récentes-l'héliocentrisme[n 5], les mœurs des indigènes du Nouveau Monde, etc. Il faut toutefois se garder de croire que Montaigne adhère au scepticisme en tant que doctrine philosophique, ou, plus grave encore, que ce scepticisme déboucherait sur un nihilisme qui nierait toute possibilité d'un acte intellectuel. Tout au contraire, l'impossibilité d'accéder à une vérité définitive est pour Montaigne la marque des possibilités infinies de l'être humain et de sa richesse inventive. Son scepticisme n'est pas destructeur, mais tolérant. L'homme à jamais condamné à l'incertitude n'a en effet pas d'autre choix que de se fier à son propre jugement, et de choisir par lui-même ses conditions d'existence.

Comment expliquer, alors, le conservatisme des Essais, qu'on a parfois beaucoup reproché à Montaigne ? Il s'élève en effet contre la nouveauté, les mœurs du temps, voire le protestantisme qu'il juge responsable du désordre qui ravage la France : « Je suis dégoûté de la nouvelleté, quelque visage qu'elle porte, et ai raison, car j'en ai vu des effets très dommageables[32]. » Si le scepticisme de Montaigne se traduit par un conservatisme politique et religieux, il ne faut cependant pas oublier qu'il reflète plus la modération de l'auteur des Essais face aux événements troublés de son époque qu'une attitude passéiste. En homme pratique, Montaigne voit dans la Réforme un regrettable facteur de divisions et de violences. Néanmoins, il lui arrive aussi de se fourvoyer, par exemple au sujet des armes à feu : « sauf l'étonnement des oreilles [...], à quoi désormais chacun est apprivoisé, je crois que c'est une arme de fort peu d'effet, et espère que nous en quitterons un jour l'usage[33]. »

Il est plus difficile de définir la place exacte d'Épicure et de l'épicurisme dans les Essais. Montaigne évoque sa sympathie pour « les doux fruits des jardins poltronesques d’Épicure[5] », sans se prononcer sur la doctrine épicurienne. L'hédonisme, très présent dans le livre trois des Essais a beaucoup contribué à faire passer Montaigne pour un épicurien dès le XVIIe siècle. La réalité est plus nuancée. Montaigne ne se réclame jamais d’Épicure, et, s'il cite abondamment Lucrèce et son De rerum natura, il ne manifeste aucune prétention à édifier un système philosophique : il élimine la théorie épicurienne de l'âme, des atomes, des dieux, il conserve les idées lucréciennes de personnification de la nature ou de petitesse de l'Homme perdu dans un univers infini.

Accuser Montaigne de débauche comme le font les théologiens de Port-Royal est un contre-sens total : on ne peut le dire épicurien que si l'on fait référence à l'épicurisme authentique, spiritualisé. La « volupté » à laquelle les Essais font allusion se résume à profiter de la plénitude de l'existence, dans la mesure et la réflexion. C'est ainsi que les toutes dernières pages du livre dévoilent un Montaigne souriant, qui jouit de sa propre humanité, détaché des préoccupations qui hantent le reste des hommes. Il n'a plus besoin de métaphysique ou de dogmes, il lui suffit de « s'écouter », et de s'émerveiller de la chance d'avoir mené une vie d'homme.

Repli sur soi

Il a fallu plusieurs années à Montaigne pour acquérir assez d'assurance pour tenir registre de sa personnalité dans les Essais. Selon Pierre Villey[12], c'est seulement à partir des années 1578-1579 que se révèle pleinement le goût de Montaigne pour l'introspection. C'est ainsi que les Essais deviennent le livre le plus personnel qu'on ait écrit jusqu'alors. « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait, livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie; non d'une occupation et fin tierce et étrangère comme les autres livres[34]. », écrit leur auteur. Il va y étaler son intimité de façon méthodique, guidé par l'idée que c'est l'observation de soi qui renseigne le mieux sur la nature humaine. Montaigne répond à ses interrogations sur l'homme en se demandant: que suis-je[35] ? Son but n'est pas de se poser en exemple ou de tirer des conclusions morales de ses expériences, à la manière de saint-Augustin. Il veut au contraire montrer le caractère mêlé de l'être humain et sa diversité, qui débouche sur une généreuse tolérance, aucune forme de vie ne se révélant supérieure aux autres : « Pour me sentir engagé à une forme, je n'y oblige pas le monde, comme chacun fait; et crois et conçois mille contraires façons de vie[36]. » Montaigne est très conscient des obstacles inhérents à toute introspection-en particulier la tentation de fausser soi-même sa propre image-et sait que cette quête du Moi en perpétuel mouvement est une lutte de chaque instant : « C'est une épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble, de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit; de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes...il n'est description pareille en difficulté de la description de soi-même[37]. » Le grand enjeu des Essais est donc de reconnaître ce qui relève de notre individualité authentique : l'homme prisonnier de sa formation est pour Montaigne un être perdu et aliéné. C'est pour cela qu'il s'examine sans cesse, à cette seule fin de découvrir son Moi.

Cependant, les résistances à vaincre sont nombreuses. Montaigne a dû tout d'abord briser celles de ses contemporains, pour lesquels parler de soi est la marque d'une vanité peu chrétienne. Les soupçons sont d'autant plus grands que les Essais sont exempts de toute trace de repentir, or la théologie du XVIe siècle ne permet l'usage du « je » qu'à la condition de témoigner de la façon dont on a atteint le salut, toute autre utilisation étant jugée inconvenante. « La coutume a fait le parler de soi vicieux, et le prohibe obstinément » écrit Montaigne[37]. Le deuxième obstacle est celui de la transparence. Montaigne s'est dépeint avec une admirable précision, découvrant au fil des pages que les détails les plus fugaces et les plus triviaux sont souvent les plus révélateurs: nous apprenons entre autres chose que l'auteur des Essais est petit (Montaigne ne s'en cache pas), peu habile de ses mains, mauvais musicien ; mais « bon clerc » (c'est-à-dire lettré) et d'une intelligence « mousse et tardive » (émoussée et lente)[15]. Parfois, il se perd même dans la minutie de la description, car sa plus grande inquiétude est de donner de lui-même une image erronée : « je reviendrais volontiers de l'autre monde pour démentir celui qui me formerait autre que je n'étais, fut-ce pour m'honorer[18]. »

Les Essais s'interrogent également sur la manière de concilier obligations sociales et affirmation de l'individualité. La solution proposée par Montaigne est d'accepter les inévitables contraintes liées au commerce des hommes, mais en se gardant d'aliéner ce bien précieux que représente notre autonomie personnelle. Le chap. X du livre trois, au titre évocateur « de ménager sa volonté », décrit en particulier l'expérience de Montaigne en tant que maire de Bordeaux : pour lui, exercer des charges publiques est un sacrifice parfois nécessaire mais dont il faut se défier. « Le Maire et Montaigne ont toujours été deux, d'une séparation bien claire[39]. » S'il aime la solitude, Montaigne ne prône donc certainement pas une retraite d'anachorète: les Essais nous invite à respecter une hiérarchie des devoirs dans notre rapport au monde, en sachant qu'il n'y a souvent dans tout ceci qu'illusion et vanité : « Il faut jouer dument notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté. Du masque et de l'apparence, il n'en faut pas faire une essence réelle, ni de l'étranger le propre. [...] C'est assez de s'enfariner le visage sans s'enfariner la poitrine[39]. »

Soin de la mort

Montaigne achève son portrait par de nombreux développements sur la mort qui font de ce thème l'un des plus importants des Essais. Cette réflexion est essentiellement motivée dans les premières éditions des Essais par le souvenir de la disparition de son ami La Boétie, qui le laisse accablé (« Depuis le jour que je le perdis, je ne fais que traîner languissant[40]. »). Cependant, au fur et à mesure que progresse l'expérience de Montaigne, il va s'éloigner de plus en plus des emprunts initiaux à la pensée stoïcienne de son ami pour développer une approche originale. Les passages des Essais dédiés à la mort se caractérisent par leur sérénité: Montaigne la regarde calmement, sans couardise, mais aussi sans grandiloquence. Il n'éprouve pas non plus l'ivresse mystique d'un Pascal ; au contraire, sa conception de la mort est d'un courage tranquille, bien que très différent de l'effort stoïque. Au lieu de se fier à une doctrine, qu'elle soit d'inspiration chrétienne ou stoïcienne, Montaigne préfère « s'apprivoiser à la mort ». Celle-ci revient comme un leitmotiv dans les Essais, à propos de voyages ou de coutumes, de considérations sur la maladie ou l'histoire, dans des contextes qui impliquent parfois directement l'idée de mort ou en sont au contraire très éloignés: on peut dire de l'auteur des Essais qu'il a de la mort une curiosité taraudante, nourrie par d'innombrables lectures.

Mais ce qui fait l'originalité de la pensée de Montaigne, c'est qu'il regarde la mort avant tout comme une expérience intime, et qu'il va en faire lui-même l'essai. Un jour, après un grave accident de cheval, il demeure « plus de deux grosses heures tenu pour trépassé[37] » et se rend compte dans ce voisinage de la mort qu'elle est bien moins effrayante que ce qu'il ne le pensait. La seule chose à connaître de la mort, ce sont les impressions éprouvées lors du passage de vie à trépas, et Montaigne découvre que cette transition n'a rien de redoutable-tout au contraire, il s'est senti mourir « sans aucune douleur », d'une façon « très douce et très paisible ». Cette réconciliation avec la mort n'efface pas son côté négatif et anéantissant, mais Montaigne s'aperçoit que la mort n'est rien d'autre qu'une dernière expérience intérieure. Dès lors, pourquoi se préparer à mourir, puisque la mort est toujours « la moins préméditée et la plus courte » ? Pourquoi « troubler la vie par le soin de la mort, et la mort par le soin de la vie[41]? ». La mort n'est plus que le « bout, non pourtant le but de la vie », « un quart d'heure de passion sans conséquence, sans nuisance, (qui) ne mérite pas des préceptes particuliers[41] ». Aussi Montaigne, répugnant à gâcher une si brève existence en supputant pertes et profits, ciel et enfer, choisit d'accorder ses soins au savoir-vivre, plutôt qu'au savoir-mourir.

Les Essais éliminent l'interprétation chrétienne de la mort, l'idée d'une âme libérée de son corps et qui retourne dans la demeure des cieux. L'immortalité de l'âme est pour Montaigne une chimère spéculative, la mort ne lui inspire pas l'angoisse qui habite Pascal : mourir, c'est le « saut du mal être au non être[42] », l'extinction du moi; et Montaigne n'éprouve nul besoin de recourir au salut ou à la foi. Montaigne va même de manière très audacieuse aller jusqu'à ramener celle-ci à une faiblesse, à une tentative de diversion par des prières : « Ils fuient la lucidité, ils détournent de la mort leur considération, comme on amuse les enfants pendant qu'on veut donner le coup de lancette[43]. » Une page plus loin, on trouve ces mots : « Nous pensons toujours ailleurs, l'espérance d'une meilleure vie nous arrête et appuie, ou l'espérance de la valeur de nos enfants, ou la gloire future de notre nom. » Montaigne préfère quant à lui une mort anonyme mais qui soit pleinement la sienne : « Je me contente d'une mort recueillie en soi, quiète et tranquille, toute mienne, convenable à ma vie retirée[42]. » En intériorisant sa propre finitude, il parvient à la sérénité : une vie n'est authentique que si elle a une fin, l'amour de la vie et de la mort ne font qu'un.

Savoir-vivre des Essais

Le memento mori se mue chez Montaigne en un projet de conférer à chaque instant de vie la plus complète justification. Tandis que l'imminence de la mort incite le chrétien à diriger sa pensée vers l'au-delà, Montaigne au contraire reporte son regard sur l'en deçà : la vie est rendue d'autant plus précieuse de par sa précarité même[44]. Reste alors à savoir comment vivre. Rien n'est plus aisé, mais rien n'est plus difficile, car il faut entreprendre de « bien et naturellement vivre cette vie », de « vivre à propos », et il n'est point de « science si ardue » : elle est « notre grand et glorieux chef-d’œuvre. » Or la vie se manifeste à chaque instant comme déjà là, et l'on ne peut que la parfaire. Mais Montaigne se refuse à accepter la vie de manière passive, il préfère entreprendre une tâche infinie en se racontant et ne pas se contenter du legs des années : « La vie est un mouvement inégal, irrégulier et multiforme[45]. » Le mouvement est mouvement vers la mort, car Montaigne sait que la vie est « perdable de sa condition ». Mais cette mort n'empêche pas une conversion totale à la vie.

Ainsi, Montaigne répond aux assauts de la maladie[n 1] par la louange de notre condition corporelle : « De nos maladies les plus sauvages, c'est mépriser notre être[3]. » Il connaît désormais mieux la valeur de la santé et le bonheur d'avoir un corps. Reconnaissant que « la mort se mêle et se confond par tout à notre vie[3] », Montaigne redouble son attention envers chaque objet qu'offre l'existence et se fait le partisan d'un bonheur très terrestre : « Toutes les opinions en sont là, que le plaisir est notre but, quoiqu'elles en prennent divers moyens[42]. » Il nous faut donc consentir à ce corps périssable qui est le nôtre, et se contenter de ce bonheur chétif, le seul qui ne soit pas une chimère pour l'homme, « duquel la condition est merveilleusement corporelle ».

Montaigne n'est cependant pas dupe du commerce des hommes et son hédonisme a des limites. La réinvention de l'otium issu de la pensée antique est essentielle à son art de vivre, mais il n'ignore pas la notion de mesure au point de consacrer un chapitre entier à la modération[46]. La modération de Montaigne lui permet de se préserver de la déshumanisation, en évitant de tomber dans des vices vulgaires ou dans l'ascétisme, et de replonger son corps et son âme dans l'innocence de la nature. Montaigne ne fait qu'une seule exception à ce principe, l’amitié, « le plus parfait et doux fruit de la vie[40] ». Les passages des Essais qui traitent de l’amitié de Montaigne et de La Boétie figurent parmi les plus beaux de la littérature universelle. Alors qu'il raille ailleurs les prétentions de l'homme (« Il n'est si frivole et si extravagante fantaisie qui ne me semble bien sortable à la production de l'esprit humain[38]. »), il s'élève au sujet de l'amitié à une exaltation qui tranche avec le reste des Essais. Montaigne s'exprime avec la tristesse de l'amant qui a perdu l'être cher : « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant: parce que c'était lui, parce que c'était moi[40]. » Son expérience de l'amitié telle qu'il la décrit dans les Essais est une plénitude affective, un lien idéal et désintéressé que Montaigne regrettera toute sa vie. Or depuis la perte de cet alter ego qu'était La Boétie, Montaigne confesse ne manifester aucun goût pour les partis, les communautés, et se défier de la comédie du monde : « La plupart de nos vacations sont farcesques[n 6],[39] »

Quant au mariage, il le décrit comme une institution utile mais qui n'atteint pas la force de ses relations avec La Boétie. Il avoue qu'il n'a pas contracté son mariage de sa propre initiative, et qu'il ne se serait pas marié spontanément, par besoin d'indépendance. Il en supporte les imperfections et les devoirs domestiques avec l'habitude à laquelle se plie son esprit conservateur. L'amour sexuel est pour lui une des nécessités du corps, un jeu auquel il vaut mieux céder que s'en affliger. Les Essais critiquent donc l'absurdité de ceux qui prêchent la continence : « Je trouve plus aisé de porter une cuirasse toute ma vie qu'un pucelage[22]. » Néanmoins, Montaigne ne voit dans cet amour physique qu'une « ridicule titillation », un besoin animal qu'il nous faut satisfaire. Il n'est pourtant pas misogyne, ce qu'on lui a parfois reproché du fait du peu d'attention qu'il semble porter à sa femme dans ses Essais. Mais il n'est pas non plus féministe : la place de la femme est avant tout de plaire et de se faire aimer (« Que leur faut-il que vivre aimées et honorées ? »[45]), de séduire par ses charmes et les agréments de sa conversation. Il estime la femme incapable de juger les questions religieuses, de comprendre la véritable amitié, ou même d’exprimer des pensées sérieuses. La femme savante est pour lui une enfreinte aux règles de la nature, leur instruction ne doit viser qu'à « éveiller un peu et réchauffer les facultés qui sont en elles. » Cette analyse ne sera pas sans influencer, plus tard, les ouvrages de Molière[n 7].

Finalement, quelles sont les clés de l'art de vivre décrit par Montaigne dans les Essais ? Cultiver à la fois l'ouverture au monde et l'attention à soi. Montaigne fait en particulier l'éloge du plaisir de la conversation, du voyage, mais aussi de la lecture. Il nous dépeint son idéal en ce qui concerne « l'art de conférer » : ne pas être pédant, ni vaniteux, ne se formaliser de rien, choisir ses interlocuteurs avec soin car c'est la rencontre de deux belles âmes qui fait de la conversation une occupation exquise. « La fin de ce commerce, c'est simplement la privauté, fréquentation et conférence, l'exercice des âmes sans autre fruit. »[45] Pour mieux converser, on pourra s'adonner à la lecture, mais à condition de n'en faire qu'un passe-temps, car on risquerait sinon d'oublier toute sociabilité : « Et combien ai-je vu de mon temps d'hommes abêtis par téméraire avidité de science ? Carneades s'en trouva si affolé qu'il n'eut plus le loisir de se faire le poil et les ongles. »[31] Montaigne lui-même se défend de se terrer dans l'étude ou faire aux livres une trop grand place dans sa vie. Parlant de sa « librairie », il avoue : « je n'y suis jamais la nuit »[47], manière de railler ceux qui se perdent dans une vaine érudition. On profitera donc de la lecture avec modération, pour tromper l'oisiveté ou l'ennui. « Le plaisir des livres côtoie tout mon cours et m'assiste par tout. Il me console en la vieillesse et en la solitude. Il me décharge du poids d’une oisiveté ennuyeuse ; et me défait à toute heure des compagnons qui me fâchent. Il émousse les pointures de la douleur si elle n’est du tout extrême et maîtresse. Pour me distraire d’une imagination importune, il n’est que de recourir aux livres ; ils me détournent facilement à eux et me la dérobent. »[45]

Nature dans les Essais

Montaigne évoque souvent la nature dans ses Essais. Cette « mère nature » se confond parfois même avec Dieu. Comme le remarque Hugo Friedrich, « jusque dans les dernières pages des Essais, on peut remplacer le mot Dieu, de plus en plus rare, par celui de nature, sans rien changer au sens des phrases qui le contiennent[1]. » Montaigne se méfie en effet des « humeurs transcendantes », de ceux qui rejettent notre condition : « Ils veulent se mettre hors d'eux et échapper à l'homme. C'est folie : au lieu de se transformer en anges, ils se transforment en bêtes; au lieu de se hausser, ils s'abattent[3]. » Cette apologie de la « nature au complet sans la grâce », de l'« homme naturel[48] » apparaît donc scandaleuse aux yeux des jansénistes[n 8].

Montaigne remet même en cause l'idée d'une supériorité de l'homme sur l'animal: « Quand je me joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi, plus que je ne fais d’elle[5],[n 9]. » Nous qui ne savons pas ce que nous sommes nous-mêmes, que savons nous des bêtes ? L'animal et l'homme sont « confrères et compagnons », l'animal étant parfois mieux doué que l'homme chez qui la pensée corrompt l'obéissance à la nature. L'homme est donc dépossédé de sa situation privilégiée de roi de la Création, mis à égalité avec l'animal et confié à la bienveillance de « notre mère nature » : « Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui peuvent en être capables[49]... ». Un tel rapprochement est évidemment scandaleux aux yeux de théologiens comme Pascal[n 10] ou Bossuet[n 11],[n 12], alors qu'il sera approfondi par La Fontaine dans ses Fables. Il est en effet évident que cette affection pour la nature n'a rien de chrétienne. Dans la théologie catholique, la nature n'est qu'un « ens creatum », une chose créée qui n'entretient plus de lien avec le créateur, au contraire de l'homme. Aussi, celui qui suit la nature est condamnable, car il se détourne de Dieu.

Finalement, de quelle nature nous parle Montaigne ? Pour l'essentiel, il adopte la conception de ses grands prédécesseurs de l'Antiquité, Lucrèce, Cicéron ou encore Sénèque : la nature est pour lui une mère généreuse avec les hommes, un tout qui nous enveloppe et qui nous abrite. En revanche, au contraire des philosophes antiques, il ne tente pas d'invoquer une raison, une causalité de la nature : il lui suffit de la sentir, il n'a pas besoin de spéculer sur les origines de « notre mère nature en son entière majesté[31]. » C'est pourquoi, si la conception montanienne de la nature reste assez vague dans les Essais, Montaigne en parle toujours avec une tonalité très affective. Elle est ainsi souvent personnifiée : « comme elle nous fournit des pieds à marcher, aussi a elle de prudence pour nous guider en la vie[3]» Les Essais décrivent la nature avec la reconnaissance que lui doit l'homme, son enfant ; et Montaigne la vénère dans son immensité, grâce à laquelle il voit le peu qu'il est, un point perdu dans l'univers, le « trait d'une pointe très délicate[31]. » On songe bien sûr ici à Pascal. L'idée d'une suprématie technique de l'homme sur la nature est totalement étrangère à l'auteur des Essais. L'homme qu'il décrit n'en est pas le maître, mais le protégé. On mesure combien une telle conception est éloignée des idées de Descartes[n 13] ou même de la tradition biblique[n 14]. On aura donc soin d'entretenir un rapport d'obéissance envers « notre mère nature », obéissance qui va pour Montaigne jusqu'à l'acceptation sereine de la maladie[n 1] : « on doit donner passage aux maladies; et je trouve qu'elles arrêtent moins chez moi, qui les laisse faire...Laissons faire un peu à nature: elle entend mieux ses affaires que nous[3]. »

Cependant, obéir à la nature ne signifie pas que tout est permis, il faut au contraire se soumettre à un ordre qui seul donne son sens à une vie menée « conformément à l'humaine condition ». Il faut obéir à la nature, mais surtout à sa nature, et Montaigne ne redoute qu'une chose, l'aliénation de soi. Il nous invite à vivre en trouvant un accord éphémère entre les exigences mouvantes de la nature et de la conscience : « Les plus belles vies sont, à mon gré, celles qui se rangent au modèle commun et humain, avec ordre, mais sans miracle et sans extravagance[3]. » Lorsque Montaigne professe que « chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition[47] », c'est une manière de dire : je parle de moi qui ne suis pas un héros, mais peu importe, car les grands hommes ne sont pas d'une autre sorte que ceux dont la vie est « basse et sans lustre ». Autrement dit, une vie sans extravagances vaut bien celles des rois et des hommes illustres : « Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul[3]. » Il nous suffit donc d'accepter les dons de la nature, cette force qui régit notre individualité; de prendre et d'accepter tranquillement ce qu'elle nous offre : « on fait tort à ce grand et puissant donneur de refuser son don, l'annuler et défigurer. Tout bon, il a fait tout bon[3]. »

Humanisme des Essais

Malgré l'apparent vagabondage du propos dans Essais, un thème essentiel se dégage tout au long du livre : l'homme. Quand Montaigne évoque Dieu, la nature ou encore les coutumes, c'est toujours pour en tirer une réflexion sur notre condition: « l'étude que je fais, duquel le sujet c'est l'homme[15]. » En plaçant l'Homme au centre de ses interrogations (« Les autres forment l'homme ; je le récite[47]. »), Montaigne semble s'inscrire dans la tradition des humanistes qui l'ont précédé. Toutefois, il s'en sépare en grande partie par son jugement sur l'homme. À l'humanisme conquérant d'un Rabelais ou d'un Érasme, confiant dans les progrès de la raison humaine, Montaigne répond par un aveu d'humilité : « La reconnaissance de l'ignorance est un des plus beaux et plus sûrs témoignages de jugement que je trouve[39]. » Les idées de perfectibilité, de puissance de l'esprit humain, qui structurent l'humanisme depuis Pétrarque, sont totalement étrangères à Montaigne. De la même manière, les Essais rejettent l'idée de progrès, d'une ascension lente et graduelle de l'humanité vers un avenir meilleur. Pour Montaigne, l'homme n'est plus le centre de tout, mais un être ondoyant, insaisissable. Il se plait autant à en faire l'éloge qu'à l'abaisser, tout en recourant à l'observation de sa propre personne pour tenter d'en démêler les contradictions.

On trouve en effet tout au long des Essais deux thèmes antagonistes : la misère de l'homme (miseria hominis) et sa grandeur (dignitas hominis). Montaigne n'a de cesse de décrire les infirmités de la condition de l'homme, qu'il abaisse au rang de créature désemparée : « est-ce pas un misérable animal que l'homme[46] ? » L'homme que décrivent les Essais est réduit à un petit point chétif, perdu dans un univers qui n'est lui-même plus hiérarchisé ni ordonné selon l'ancienne conception aristotélicienne. Ce n'est plus le roi de la Création, ce qu'il était dans l'humanisme médiéval, mais un être balbutiant parmi tous ceux qu'abritent la nature. Quant à la raison, grâce à laquelle il fonde sa supériorité sur les animaux, elle est et sera toujours insuffisante car il n'y a pas de connaissance certaine. Montaigne la qualifie d'ailleurs de « fantaisie », de « rêverie », de « pot à deux ances, qui se peut saisir à gauche et à dextre » pour signifier que ce qu'on appelle raison n'est que jugement empreint de subjectivité et tromperie : « J'appelle toujours raison cette apparence de discours que chacun forge en soi ; cette raison, de la condition de laquelle il y en peut avoir cent contraires autour d'un même sujet, c'est un instrument de plomb et de cire, allongeable, ployable, et accommodable à tous biais et à toutes mesures[5]. »

Une seule chose est sûre, l'esprit humain est impuissant à découvrir le vrai, et Montaigne en veut pour preuve toutes les théories contradictoires qu'ont élaborées les philosophes et les savants, ce « tintamarre de tant de cervelles philosophiques[5]. » Accéder à la connaissance n'est pas impossible, mais on devra se contenter d'un savoir relatif, en changement constant. Montaigne est le précurseur d'une méthode qui sera reprise et développée par Francis Bacon et Descartes, il insiste sur l'aspect précaire et trompeur de notre connaissance, qui ne saurait atteindre l'origine et l'essence des choses. Il n'en conclut pas qu'il faille se soumettre à une vérité révélée, mais développe une attitude positiviste: il nous faut reconnaître que notre savoir est relatif et conditionnel. En bon sceptique, Montaigne conseille donc de privilégier l'étude des faits matériels : « j'aime mieux suivre les effets que la raison[5]. »

Parmi ces fait matériels, il en est dont l'étude le passionne : il s'agit des faits humains, des coutumes[50], des mœurs, des récits de vie... il y voit la confirmation des infinies possibilités de l'être humain, sans que l'une soit plus louable que l'autre. L'humanisme, fondé sur l'idée d'une permanence humaine dans le temps et l'espace, se teinte volontiers de cosmopolitisme : « J'estime tous les hommes mes compatriotes et embrasse un Polonais comme un Français, postponant cette liaison nationale à l'universelle et commune[51]. » Les Essais sont ainsi une leçon de tolérance, ce qui apparaît dans un célèbre passage où Montaigne oppose la barbarie des civilisés et des colonisateurs du Nouveau Monde à l'innocent bonheur des Cannibales, tout proches de l'état de Nature : « Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie[52]. » Et même dans le giron d'une société, qu'est-ce qui distingue un héros, un de ceux dont Plutarque fait le portrait, du dernier des esclaves ? Les deux sont en fin de compte tout aussi dignes du nom d'homme : « La vie de César n'a point plus d'exemples que la nôtre pour nous, [...] c'est toujours une vie que tous accidents humains regardent[3]. » La gloire n'est que vanité, « un petit homme est un homme entier, comme un grand[42]. », tout comme la tentation d'échapper à notre condition, que ce soit par la foi ou par une prétendue sagesse : « tout sage qu'il voudra, mais en fin c'est un homme, qu'est-il plus caduque, plus misérable et plus de néant[53] ? »

Il nous faut donc renoncer à l'idée d'une forme supérieure de l'humanité que nous pourrions atteindre dans cette vie ou dans une autre. Les Essais font l'apologie non de l'homme exceptionnel, mais bien de l'homme ordinaire, ce miracle de diversité:« oui, je le confesse...la seule variété me paye, et la possession de la diversité, au moins si aucune chose me paye[18]. » Cette infinie diversité de l'homme est pour Montaigne un sujet inépuisable, ce qu'il exprime en recourant une fois encore à la comparaison avec l'animal : « Plutarque dit en quelque lieu qu'il ne trouve point si grande distance de bête à bête, comme il en trouve d'homme à homme. » Et il ajoute : « j'enchérirais volontiers sur Plutarque; et dirais qu'il y a plus de distance de tel homme à tel homme qu'il n'y a de tel homme à telle bête[54]. » Les Essais s'attachent à montrer tout ce qu'une personnalité a d'intime et d'irremplaçable, tout ce tissu de contradictions qui fait notre richesse. En définitive, ce qui sépare l'homme de l'animal n'est plus la pensée mais sa prodigieuse capacité de différenciation, car « nous sommes tous de lopins et d'une contexture si informe et diverse, que chaque pièce, chaque montant, fait son jeu. Et se trouve autant de différences de nous à nous-mêmes, que de nous à autrui[55]. »

L'homme est trop complexe pour rentrer dans des classifications grossières, et Montaigne le démontre avec une profusion d'anecdotes liées à la morale et à la psychologie. À ceux qui lui reprocheraient de se perdre dans des détails insignifiants, il répond « tout argument m'est également fertile[22]. » Son observation de l'homme doit sa profondeur à son refus de tomber dans les raisonnements abstraits des moralistes de son temps. L'homme est en effet plus riche que tous les modèles idéaux auxquels on s'efforce de l'identifier (« Nous sommes chacun plus riches que nous ne pensons; mais on nous dresse à l'emprunt et à la queste : on nous duict à nous servir plus de l'autruy que du nostre[56]. »). Montaigne feuillette l'âme humaine, il en observe toutes les nuances (« L'étrangeté de notre condition porte que nous soyons souvent par le vice même poussés à bien faire[55] »), mais s'abstient d'en conclure qu'une qualité ou qu'une action suffit à en découvrir le dedans. Seule une observation patiente et approfondie peut révéler les contrastes d'un caractère : « Pour juger d'un homme, il faut suivre longuement et curieusement sa trace[55]. » Alors qu'un Pascal désespère de la finitude de notre existence, les Essais nous montrent au contraire Montaigne s'émerveillant de la richesse de la vie et défendant la dignité de la condition humaine : « Il n'est rien si beau et si légitime que de faire bien l'homme[3]. »

Religion

Dans l'« Apologie de Raymond Sebond », en parlant des croyances humaines, Montaigne observe qu'il aurait volontiers vénéré le soleil s'il avait vécu à une époque antérieure. Adepte d'un culte de la nature « sans miracle et sans extravagance », il ne se préoccupe pas du péché ni du salut, évoque peu le créateur, défend l'empereur Julien qualifié d'apostat par l'Église et montre le même relativisme envers la religion qu'envers le reste : « Nous sommes chrétiens à même titre que nous sommes Périgourdins ou Allemands[5]. » Quant au Christ, il n'en est pour ainsi dire jamais question dans les Essais.

Quelle est donc la religion de leur auteur ? C'est pourtant le catholicisme. Montaigne a toujours été en règle avec les autorités religieuses, et il ne fut pas inquiété lorsque les inquisiteurs du Saint-Office examinèrent la première édition des Essais (qui furent néanmoins mis à l'Index en 1676). Cependant, les divergences entre critiques sont radicales: certains voient dans les Essais le livre d'un païen[57], d'autres d'un ennemi de l’Église, d'un fidéiste[1], enfin certains en font un « théologien catholique[58] »! Si Montaigne parle peu volontiers de la chute ou du péché originel, il se rattache en partie à la pensée religieuse par sa vision assez pessimiste de l'homme, superficiel (« Peu de chose nous divertit, car peu de chose nous tient[43]. ») et esclave de ses passions. Néanmoins, si Montaigne utilise les preuves chrétiennes de l'infirmité de l'homme, il les combine également avec les sources antiques, et surtout ces preuves, qu'elles viennent de l'Ecclésiaste ou de Lucrèce, ne sont pour lui qu'un moyen d'accéder à l'homme tel qu'il est. Les Essais ne s'intéressent pas au Créateur, mais bien à la créature humiliée.

Montaigne ignore les préoccupations métaphysiques qui hantent un Pascal ; il préfère s'installer dans un bonheur terrestre, « en voisin respectueux qui se garde de toucher aux mystères et aux dogmes[59] ». Son art de vivre ignore les préceptes chrétiens, et la mort qu'il désire est un néant brutal, sans préoccupation du salut. Dieu, dépersonnalisé n'est plus qu'une lointaine puissance, selon la conception épicurienne (« Les Dieux s'ébattent de nous à la pelote et nous agitent à toutes mains[18]... »). En somme, comme le résume André Maurois, « Montaigne ne nie pas Dieu, loin de là, mais il l’installe sur un trône, magnifiquement isolé, et vit comme si Dieu n’existait pas[60] ». Bien que pratiquant, le christianisme n'est pour lui qu'une des grandes possibilités de l'esprit humain, et l’Église un principe de cohésion sociale : « ce qui lui plaît dans le catholicisme, ce qu'il y admire et en prône, c'est l'ordre et l'ancienneté[61]. » Le conservatisme religieux des Essais est beaucoup plus d'ordre sociologique que théologique ; Montaigne est en effet bien placé pour connaître les effets désastreux des guerres de religion qui ensanglantent alors la France.

Guerres d'autant plus tragiques que ce qui sépare les croyants est dérisoire : la simple lecture d'un passage de Saint Paul, « Hoc est corpus meum[n 17] » prononcé lors de la consécration de l'hostie suffit à diviser catholiques et protestants. Pour les premier, l'hostie représente réellement le corps du Christ, alors que pour les seconds ce qu'on mange est simplement du pain commémorant un sacrifice. Et Montaigne de commenter : « combien de querelles et combien importantes a produit au monde le double sens de cette syllabe, Hoc[5]... » Cependant, son conservatisme pratique ne l'empêche pas de garder un esprit extraordinairement ouvert à toutes les formes de religions; il voit dans celles-ci le résultat de conditions naturelles, dans le sillage de la pensée de Jean Bodin (« La forme de notre être dépend de l'air, du climat et du terroir où nous naissons, non seulement le teint, la taille, la complexion et les contenances, mais encore les facultés de l'âme[5]. »). Le scepticisme de Montaigne est beaucoup plus tolérant que destructeur, il étudie les conduites religieuses au même titre que les autres conduites humaines.

Son scepticisme naturel le conduit à faire preuve de la plus grande prudence dans l'examen de tout ce qui touche à la foi. Il ne faut toutefois pas le confondre avec celui de Fontenelle ou de Voltaire, prompts à démasquer les superstitions populaires. Le scepticisme de Montaigne est « tout frémissant de craintes métaphysiques[1] », il se défie aussi bien des théologiens que des philosophes, et préfère reconnaître son ignorance et son incertitude. Il juge ainsi la question des miracles indécidable, comme l'a noté Pascal dans ses Pensées: « Montaigne contre les miracles. Montaigne pour les miracles. » Montaigne ne s'engage fermement que pour condamner les conséquences du fanatisme, en particulier les procès en sorcellerie. Le doute, admissible dans ce qui relève des croyances humaines, ne l'est plus quand il s'agit d'envoyer au bûcher de prétendues sorcières. L'auteur des Essais, qui en a vu de près, leur aurait « plutôt ordonné de l’ellébore que de la ciguë[62].»

Histoire

Montaigne ne développe jamais de grandes synthèses historiques dans ses Essais. L'histoire est pour lui "un pêle-mêle d'actions, de gestes, de brefs entretiens, de situations morales ou sociales, de coutumes, de traits de caractères[1]". Il ne se soucie pas de perspectives chronologiques. Les anecdotes historiques foisonnent, mais Montaigne n'y voit qu'une confirmation du fait que notre condition est un changement perpétuel. Il n'utilise pas les historiens antiques pour prévoir l'avenir, mais pour sonder l'humain, et en conclure qu'il ne saurait y trouver une vérité définitive. Son érudition historique est pourtant immense: grand lecteur de Plutarque, d'Hérodote, de Tacite, il s'appuie aussi sur les chroniqueurs du Moyen Âge, Joinville, Froissart ou Commynes, car « en ce genre d'étude des Histoires, il faut feuilleter sans distinction toutes sortes d'auteurs[64] ». Son scepticisme clairvoyant est alimenté par les récits de voyages de Lopez de Gomara ou de Simon Goulard. Certaines pages des Essais[32] puisent ainsi abondamment dans cette littérature ethnographique qui fascine Montaigne et nourrit sa tolérance. Des pages véhémentes dénoncent la colonisation de l'Amérique, « nouvelleté » à l'origine de violences innommables et qui dévoilent les vices des vainqueurs : « Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passé au fil de l'épée, et la plus riche et la plus belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre : mécaniques[n 18] victoires[63]. »

D'où la tentation, éphémère, de refaire l'histoire : « Que n'est tombé sous Alexandre ou sous ces anciens Grecs et Romains une si noble conquête. » Montaigne ruine les préjugés européens de barbarie et de civilisation: « chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous n'ayons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes[52]. ». Néanmoins, Montaigne se garde de quelque exaltation que ce soit : pour lui, l'homme est dans son droit, peu importe sous quelle forme et dans quels lieux il existe. On est encore loin des idées rousseauistes, même si les Essais reconnaissent que la barbarie n'est finalement rien d'autre qu'une vie tranquille dans le bonheur d'une nature toute proche : « Ce n'est pas sans raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et la richesse de ses ouvrages par nos inventions, que nous l'avons du tout étouffée[52]. » Montaigne n'éprouve nul regret pour un âge d'or perdu dont les peuples exotiques seraient les dépositaires car rien n'est figé : « Nous n'allons point, nous rôdons plutôt, et tournoyons çà et là. » Il fustige les violences de son époque, mais comme rien n'est immuable, le mal, comme le bien, n'aura qu'un temps : « Le monde n'est qu'une branloire pérenne[n 19],[47] ».

Justice et politique

Montaigne s'interroge également sur la vie publique et les moyens qui permettent à un état et une société de perdurer. Il remarque que l'ordre social n'a pas besoin de recourir à des fondements éthiques pour exister: Philippe fonde une cité avec « les plus méchants hommes et incorrigibles qu'il peut trouver[18]. » De plus, de manière surprenante, cet ordre social se maintient malgré des conditions difficiles, y compris la guerre civile à laquelle Montaigne fait allusion : « Enfin je vois par notre exemple que la société des hommes se tient et se coud, à quelque prix que ce soit[18]. » Finalement, cette société n'est que le reflet de la diversité humaine. Montaigne exclut donc l'idée d'un droit universel qui serait fondée sur une identité commune à tous les hommes. L'homme étant divers, la science juridique ne saurait se fonder que sur des principes propres à une époque et à un peuple : « Quelle bonté est-ce que je voyais hier en crédit, et demain plus, et que le trait d'une rivière fait crime? Quelle vérité que ces montagnes bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà[5]? ». Pascal, bien que très critique envers Montaigne, a repris cette idée[65] dans ses Pensées : « Plaisante justice qu'une rivière borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. »

On trouve donc dans les Essais une conception empirique du droit et de la justice, loin de toute utopie. Montaigne insiste en particulier sur l'idée que le mieux en matière juridique est de s'en remettre au bon sens, il connaît très bien-pour avoir été lui-même magistrat-les excès et les absurdités d'une justice qui à force de glose et de corruption fait condamner des innocents : « Qu'ont gagné nos législateurs à choisir cent mille espèces et faits particuliers et à y attacher cent mille lois ? ». S'il ne s'élève pas contre le but de la justice (punir les coupables), il critique les moyens qu'elle utilise-dont la torture, procédure judiciaire normale à l'époque. Il dénonce en particulier la cruauté et l'absurdité des procès en sorcellerie, alors en pleine recrudescence, dans le chapitre XI du livre trois prudemment intitulé « Des boiteux » : « Il n'est rien à quoi communément les hommes soient plus tendus qu'à donner voix à leurs opinions ; où le moyen ordinaire nous faut, nous y ajoutons le commandement, la force, le fer et le feu. » Et il ajoute : « À tuer les gens, il faut une clarté lumineuse et nette...Après tout, c'est mettre ses conjectures à bien haut pris que d'en faire cuire un homme tout vif. » Les Essais prennent donc courageusement position contre la superstition et le fanatisme des juges. Pour de pareilles idées, Étienne Dolet fut condamné au bûcher quelques années plus tôt..