Ésope

Ésope (en grec ancien Αἴσωπος / Aísôpos, VIIe – VIe siècle av. J.-C.) est un écrivain grec d'origine phrygienne, à qui on a attribué la paternité de la fable.

Pour les articles homonymes, voir Ésope (homonymie).

Sauf précision contraire, les dates de cette page sont sous-entendues « avant Jésus-Christ ».

Biographie

Conjectures et faits historiques

Il n'existe rien de certain sur la vie d'Ésope. Le témoignage le plus ancien est celui d'Hérodote, selon lequel Ésope avait été esclave de Ladmon, avec Rhodopis[1]. Cette information est reprise plus tard par Héraclide du Pont, qui le présente comme originaire de Thrace, près de la mer Noire, une thèse que semble confirmer un certain Eugeiton[2] qui affirme qu’Ésope était de Méssembrie, ville des Cicones, sur la côte de Thrace.

Selon Émile Chambry, « si cet Eugeiton doit être identifié avec un certain Eugéion, qu’on a conjecturé être la source d’Hérodote, son témoignage aurait du poids, et le fabuliste pourrait être tenu pour un Thrace. Mais la tradition la plus répandue faisait d’Ésope un Phrygien. Phèdre, Dion Chrysostome, Lucien, Aulu-Gelle, Maxime de Tyr, Aelius Aristide, Himérios, Stobée, Suidas (rapportant le mot prêté à Crésus, « μᾶλλον ὁ Φρύξ » : « Le Phrygien a parlé mieux que tous les autres. »), s’accordent à lui assigner la Phrygie pour patrie. Quelques-uns précisaient même la ville de Phrygie où il était né : c’était, d’après la Souda et Constantin Porphyrogénète, Cotyaion ; c’était Amorion, d’après la vie légendaire d’Ésope[3]. »

Selon Chambry encore, « si l’on a cherché la patrie d’Ésope hors de la Grèce, en Phrygie, c’est que le nom Αἴσωπος ne semble pas être un nom grec ; on a cru y voir un nom phrygien, qu’on rapprochait du nom du fleuve phrygien Αἴσηπος, et peut-être du guerrier troyen Αἴσηπος dont il est question chez Homère[4] ; on l’a rapproché aussi du mot Ἢσοπος qu’on lit sur un vase de Sigée[5]. Une Vie d’Ésope le fait Lydien, sans doute parce que, d’après la tradition qui apparaît pour la première fois dans Héraclide, il fut esclave du Lydien Xanthos. En somme, toutes ces traditions ne reposant que sur des conjectures, il serait vain de s’arrêter à l’une d'entre elles : mieux vaut se résigner à ignorer ce qu’on ne peut savoir[6]. »

Quant à l'époque où il a vécu, il règne la même incertitude. Si l'on suit Hérodote, qui en fait un contemporain de Rhodopis, il aurait vécu entre -570 et -526. Phèdre le place entre 612 et 527[7] avant Jésus-Christ.

Selon une thèse de M. L. West, c'est à Samos que se serait formée sa légende[8].

Vie légendaire

Maxime Planude, érudit byzantin du XIIIe siècle, a popularisé une Vie d’Ésope à partir d'un matériau datant probablement du Ier siècle. Ce texte rassemble des traditions diverses, certaines anciennes, d'autres de l'époque romaine. L’emprunt le plus important est celui fait à Babylone, transposant pour Ésope un récit de la vie d'Ahiqar, qui circulait en Syrie à cette époque[9]. Jean de La Fontaine a lui-même adapté ce récit et l'a placé en tête de son recueil de fables sous le titre La Vie d'Ésope le Phrygien.

Selon ce récit :

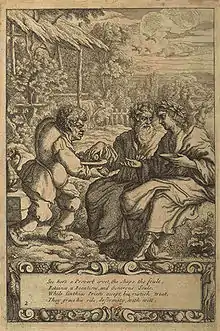

« Ésope était le plus laid de ses contemporains ; il avait la tête en pointe, le nez camard, le cou très court, les lèvres saillantes, le teint noir, d’où son nom qui signifie nègre ; ventru, cagneux, voûté, il surpassait en laideur le Thersite d’Homère ; mais, chose pire encore, il était lent à s’exprimer et sa parole était confuse et inarticulée[10]. »

Ces traits caricaturaux ont suffi à certains auteurs pour spéculer sur sa négritude[11].

Selon la légende, Ésope, ayant rêvé une nuit que la Fortune lui déliait la langue, s'éveille guéri de son bégaiement. Acheté par un marchand d'esclaves, il arrive dans la demeure d'un philosophe de Samos, Xanthos (dont le nom signifie « Blond »), auprès duquel il rivalise d'astuces et de bons mots, et contre lequel il livre un combat incessant.

Finalement affranchi, il se rend alors auprès du roi Crésus pour tenter de sauvegarder l'indépendance de Samos. Il réussit dans son ambassade en contant au roi une fable. Il se met ensuite au service du « roi de Babylone », qui prend grand plaisir aux énigmes du fabuliste. Il résout aussi avec brio les énigmes qu'aurait posées à son maître le roi d'Égypte.

Voyageant en Grèce, il s'arrête à Delphes, où, toujours selon la légende, il se serait moqué des habitants du lieu parce que ceux-ci, au lieu de cultiver la terre, vivaient des offrandes faites au dieu. Pour se venger, les Delphiens l'auraient accusé d'avoir volé des objets sacrés et condamné à mort. Pour se défendre, Ésope leur raconte deux fables, La Grenouille et le Rat et L'Aigle et l'Escarbot, mais rien n'y fait et il meurt précipité du haut des roches de Phédriades[12].

Un personnage littéraire

On a souvent mis en doute la réalité historique de la prodigieuse destinée de cet ancien esclave bègue et difforme qui réussit à se faire affranchir et en vient à conseiller les rois grâce à son habileté à résoudre des énigmes.

« Tout le récit de la vie d'Ésope est parcouru par la thématique du rire, de la bonne blague au moyen de laquelle le faible, l'exploité, prend le dessus sur les maîtres, les puissants. En ce sens, Ésope est un précurseur de l'antihéros, laid, méprisé, sans pouvoir initial, mais qui parvient à se tirer d'affaire par son habileté à déchiffrer les énigmes[13]. ».

Ésope était déjà très populaire à l’époque classique, comme le montre le fait que Socrate lui-même aurait consacré ses derniers moments de prison avant sa mort à mettre en vers des fables de cet auteur. Le philosophe s’en serait expliqué au philosophe Cébès de la façon suivante : « Un poète doit prendre pour matière des mythes [...] Aussi ai-je choisi des mythes à portée de main, ces fables d’Ésope que je savais par cœur, au hasard de la rencontre[14]. »

Le poète Diogène Laërce attribue même une fable à Socrate, laquelle commençait ainsi : « Un jour, Ésope dit aux habitants de Corinthe qu'on ne doit pas soumettre la vertu au jugement du populaire. » Or, il s'agit là d'un précepte aujourd'hui typiquement associé au philosophe plutôt qu'au fabuliste. Socrate se servait sans doute du nom d'Ésope pour faire passer ses préceptes au moyen d'apologues[15].

Les fables

Le produit d'une tradition orale

Les fables dites d'Ésope sont de brefs récits en prose sans prétention littéraire. Il est presque certain qu'il ne les écrivait pas[16]. La fable existait avant Ésope, mais celui-ci est devenu tellement populaire par ses bons mots qu'on en a fait le « père de la fable » : « le grec ne possédant pas de terme spécifique pour désigner la fable, le nom d'Ésope a servi de catalyseur, et ce d'autant plus facilement que toute science, toute technique, tout genre littéraire devait chez eux être rattaché à un « inventeur ». Ainsi s'explique, en partie, qu'Ésope soit si vite devenu la figure emblématique de la fable[17]. »

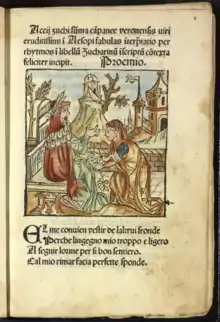

Le premier recueil de fables attribuées à Ésope a été compilé par le philosophe Démétrios de Phalère vers 325 av. J.-C.., un ouvrage qui a été perdu. Celui-ci a a toutefois donné naissance à d’innombrables versions dont l'une d'entre elles a été conservée sous la forme d’un ensemble de manuscrits datant probablement du Ier siècle, collection appelée Augustana. C’est à celle-ci que l’on se réfère lorsqu’on parle aujourd’hui des « fables d'Ésope ». Elle compte plus de 500 fables, toutes en prose, parmi lesquelles figurent les plus populaires, telles Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue, Le Bûcheron et la Mort, Le Vent et le Soleil, etc. Il est probable que le nom d'Ésope a servi à regrouper toutes sortes de récits qui circulaient jusque-là de façon orale et qui présentaient des caractéristiques communes[18]. Dans son édition critique, Chambry a retenu 358 fables.

Une des premières traductions françaises est celle faite par le Suisse Isaac Nicolas Nevelet en 1610, qui compte 199 fables[19]. C'est le recueil qu'a utilisé La Fontaine.

Les continuateurs

Ésope inspira notamment :

- Phèdre (Ier siècle ; direct inspirateur des fabulistes du XVIIe siècle) ;

- Babrius, de date incertaine, qui n'a été redécouvert qu'au XIXe siècle ;

- Avianus (IVe siècle ou Ve siècle) ;

- Marie de France (XIIe siècle);

- Djalâl ad-Dîn Rûmî (XIIIe siècle) ;

- Jean de La Fontaine (XVIIe siècle) ;

- Benserade (contemporain de La Fontaine) ;

- Charles Perrault (contemporain de La Fontaine) ;

- Ivan Krylov (1769-1844).

- Léon Tolstoï (1828-1910).

Célébration

- Jean de La Fontaine a écrit une biographie d'Ésope, inspirée de celle de Maxime Planude, qu'il a placée en tête de son premier recueil de fables, sous le titre La Vie d’Ésope le Phrygien. Il lui rend hommage dans À Monseigneur le Dauphin et le cite notamment dans Le Soleil et les Grenouilles. Nombre de ses fables reprennent des thèmes traités par Ésope.

- Le nom d'Ésope est attaché à un palindrome en langue française : « Ésope reste ici et se repose ».

- La douzième étude du compositeur Charles-Valentin Alkan s'intitule Le Festin d’Ésope (op 39 n°12).

- (12608) Ésope est un astéroïde nommé en son hommage.

- Eiichiro Oda, mangaka de One Piece, s'est inspiré d'Ésope pour créer Ussop, un personnage fabulateur de l'équipage.

- Dans la série animée RWBY, les Ace-Ops sont inspirés de personnages des contes d'Ésope.

Annexes

Bibliographie

- Ésope (trad. du grec ancien par Claude Terreaux), Fables, Paris, Arléa, coll. « Retour aux grands textes », (1re éd. 1997), 174 p. (ISBN 2-86959-317-1)

- Karl Canvat et Christian Vandendorpe, La fable : Vade-mecum du professeur de français, Bruxelles-Paris, Didier Hatier, coll. « Séquences », , 104 p. [réf. incomplète]

- Émile Chambry, Ésope : Fables, Paris, Les Belles Lettres, . Wikisource: Fables d’Ésope

- Corinne Jouanno, Vie d'Ésope : livre du philosophe Xanthos et de son esclave Ésope : du mode de vie d'Ésope, Paris, Les Belles Lettres, .

- Lilian Thuram, Mes étoiles noires : de Lucy à Barack Obama, Paris, Philippe Rey,

- Martin Litchfield West, La Fable : huit exposés suivis de discussions, Genève, Fondation Hardt, .

Sources

- Hérodote, Histoires, II, 134. Cité par Chambry 1927, p. IX.

- cité par Suidas.

- Chambry 1927, p. XV.

- Z 21.

- C. J. G., I, 8

- Chambry 1927, p. XV-XVI.

- Chambry 1927, p. XVI.

- West 1984.

- Jouanno 2006.

- Chambry 1927, p. XIX.

- Thuram 2010, p. 25-29.

- Chambry 1927, p. XI-XII.

- Canvat 1993, p. 8.

- Platon, Phédon, 61b.

- Canvat 1993, p. 7.

- Chambry 1927, p. XXIII.

- Canvat 1993, p. 11.

- Canvat 1993, p. 10.

- Texte intégral sur Google Livres.

Articles connexes

Liens externes

- Insecula

(fr) Livres audio mp3 gratuits (version intégrale) Fables - tome1 et Fables - tome 2 d'Ésope.

(fr) Livres audio mp3 gratuits (version intégrale) Fables - tome1 et Fables - tome 2 d'Ésope.- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- CiNii

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

- Bibliothèque apostolique vaticane

- Bibliothèque nationale d’Australie

- Base de bibliothèque norvégienne

- WorldCat

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Portail de la Grèce antique

- Portail de la littérature

- Portail des contes et fables

- Portail de l’humour