Innovation en Europe à la Belle Époque

Entre 1870 et la Première Guerre mondiale, l'Europe connaît une vague d'innovation exceptionnelle faisant suite à un siècle de poussée technologique. Cette synthèse créative, facilement perceptible par les contemporains, reste un tournant historique important dont l'ampleur n'est pas sans rappeler les bouleversements observés à la Renaissance. C'est l'époque de la foi dans le progrès, l'âge d'or des expositions universelles, de l'entrepreneuriat populaire et de l'internationalisation avant l'heure. Dans ce contexte de prospérité économique, la France et la ville lumière jouent un rôle particulier que viendront bientôt ruiner les deux guerres mondiales. Cette période d'expansion dans un climat d'insouciance, qui sera plus tard qualifiée de Belle Époque, est un tournant décisif vers la modernité.

L’esprit d'une époque

Après 1850, le romantisme s'essouffle, l'amour de la nature s'éteint et l'Europe partage désormais l'esprit industrialiste qui avait pénétré l'Angleterre dès la première moitié du XIXe siècle. La période des 40 années qui ont précédé la Première Guerre mondiale voit la plus grande révolution technologique, industrielle, économique, culturelle et sociale de l'histoire européenne par l'ampleur des domaines qui ont changé. C'est une période de rupture forte où l'automobile, l'aviation, le cinématographe, la fée électricité anticipent des domaines prometteurs et des modes de vie renouvelés.

« Le monde a plus changé entre 1880 et 1914 que depuis les Romains. »

« La fin du XIXe siècle est une période qui couronne un siècle de prodigieux efforts scientifiques et économiques, ère nouvelle dont les savants et les philosophes prophétisent la grandeur, dont les réalités dépasseront nos rêves et nos imaginations. »

— Actes préparatoires de l'Exposition universelle de 1900

« Le XXe siècle verra le déblaiement de l'ancien monde. »

— La vie électrique (Revue)

« L'audace de certains, les profits d'un monopole, même temporaire, le goût du risque ne pouvaient manquer de donner au progrès technique ses véritables voies […] C'est entre 1870 et 1880 que le monde bascule, une nouvelle fois, vers des structures et des manières de concevoir le monde matériel qui sont tout à fait nouvelles. »

— Bertrand Gille, Histoire des techniques, p. 841[1]

Le terme « Belle Époque », s'il existe dans la période considérée, ne se généralise vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale avec les historiens qui évoquent[réf. nécessaire], non sans nostalgie, « le paradis perdu de 1913 ». En Angleterre, on parle de seconde révolution industrielle. C'est une période d'extrême optimisme, une sorte d'idéal en Europe. La croissance est vigoureuse, l'État n'emprunte plus car son budget est excédentaire, la monnaie est stable avec le franc-or qui est une référence internationale ou la livre sterling royale.

La religion du progrès

La Belle Époque voit la naissance du concept de progrès. Les contemporains ont une vision positive de l'apport de la science et de la technique à la société qui résout ou résoudra bientôt les problèmes (vaccination…) : c'est l'enchantement du futur.

De nombreuses revues à caractère scientifique sont éditées, telles que L'astronomie, La science illustrée, Science et vie, L'électricité, etc. Ces revues participent à la diffusion de la culture scientifique et technique, avec une ordonnance plus logique des connaissances et des explications plus générales. Parallèlement, la transmission orale du savoir, mais aussi les démonstrations (voir Connaissance technique), sont toujours d'actualité. Des conférences sont données par les plus grands, dont Louis Pasteur, au Conservatoire national des arts et métiers ; les Maisons du progrès ouvrent à Paris, toujours dans un souci de vulgarisation.

On assiste à une idéalisation du progrès avec la déesse du progrès ou la fée électricité ; la science est l'archange du progrès. Avec la maîtrise de l'acier et du verre, les cathédrales des temps modernes sont érigées à l'instar du Grand Palais, dont l'un des frontons précise que « l'avenir sera fait des outils qui seront inventés », ou encore le Palais des machines, qui fut le plus grand bâtiment jamais construit à Paris.

« Par ses dimensions exceptionnelles, par ses fermes hardies et élancées de 115 mètres de portée, atteignant au sommet une hauteur de 45 mètres, ce palais constitue un monument unique dans l’univers ; il fait le plus grand honneur à notre industrie nationale et a puissamment contribué au grand succès de l’Exposition. »

— E.Monod

Paradoxalement, de nombreuses rétrospectives sont organisées à cette époque (comme L'habitat de la préhistoire à nos jours), pour faire passer la nouveauté avec l'idée d'un progrès orienté.

Le temps de vivre

En France et en Allemagne, on assiste à une baisse considérable du temps de travail ouvrier d'environ 1 000 h par an. De 14 h par jour, ce qui correspond à peu près à ce qui était observé à la Renaissance voire au Moyen Âge, la durée de travail tombe à 8 h par jour en 1914 dans la plupart des grandes entreprises. L'école obligatoire est rendue possible par les gains de productivité qui libèrent les enfants du travail[2][source insuffisante].

Ce changement considérable pour les individus, dans un contexte d'augmentation des salaires et de baisse généralisée des prix, entretient l'optimisme et favorise l'épargne[note 1]. Il permet aussi une mise à disposition des fruits de cette poussée technologique, ce qui n'avait pas pu avoir lieu avant 1880. La technique nouvelle est présente au cœur de la population (le téléphone, le dirigeable, l'aspirateur, etc.), avec souvent une composante ludique, d'où une adhésion immédiate de la part du public. C'est la période où s'invente l'industrie du loisir, avec des entreprises phares comme Luna Park qui est le plus grand parc d'attractions avant 1914. Entre 1900 et 1913, 175 cinémas sont construits à Paris ; de nombreux théâtres voient le jour (Théâtre de la Gaîté, Théâtre populaire). Les voyages se développent, c'est l'époque des bains de mer, comme à Boulogne où les plages accueillent plus de baigneurs qu'au moment du Front populaire[2].

Le mouvement associatif est libéré et profite de la disponibilité offerte par la baisse du temps de travail, c'est la période de création des auberges de jeunesse, de l'Armée du salut.

L’art dans la vie

La Belle Époque comporte également une dimension esthétique avec un sens aigu de la beauté. C'est la période où explose[note 2] l'Art nouveau, mouvement artistique international qui fait rupture avec la reproduction sclérosante des grands styles. En ce sens, il constitue une nouvelle manière de s'exprimer, parfaitement en phase avec cette période d'innovation soutenue. C'est aussi la période ou s'inventent le 6e et le 7e art, la photographie et le cinéma.

L'art pour tous est revendiqué : le beau rejoint l'utile qui est produit en grande série avec Louis Comfort Tiffany ou Émile Gallé et l'École de Nancy. Les maisons du peuple ont un rôle d'éducation à l'art, à l'instar de la maison municipale de Prague. De grandes entreprises sont aussi de précieux mécènes qui participent à l'expansion de ce mouvement, tels le Crédit lyonnais ou la Société générale.

L'art partout doit être la règle : dans le métro, dans les gares (gare d'Orsay)… il y a un renouveau du vitrail qui n’est pas sans rappeler la dimension presque religieuse du progrès[réf. souhaitée].

Les fruits d’un siècle de poussée technologique

Le XIXe siècle a connu une forte poussée technologique, de sorte qu’à partir de 1880, une véritable synthèse créative pouvait s’opérer, synthèse qui devait prendre toute sa dimension dans les premières années du siècle suivant. S’il est illusoire de prétendre faire un inventaire exhaustif des innovations technologiques qui ont marqué la période, il est possible d’avoir un aperçu à partir de quelques domaines fondamentaux dont les progrès déterminants, mais surtout le maillage, ont été particulièrement féconds.

Développement des instruments de mesure

Les instruments de mesure, s’ils apparaissent pour la plupart au début de la période, se révèlent vite indispensables aux techniciens. Le frein de Prony, particulièrement utile pour les hydrauliciens, permet la mesure de la performance des turbines. Le calibre « à vis et à vernier circulaire » de Jean-Laurent Palmer, les calibres d’épaisseur de Carl Johansson et d’Hjalmar Ellström conduisent à l’amélioration de la précision des assemblages, indispensable aux mécaniciens. Le manomètre d’Eugène Bourdon permet le pilotage plus précis de nombre d’installations. On peut également citer le thermocouple platine-platine Rodier (1886) pour la mesure des hautes températures des fours et la maîtrise des fabrications associées[1].

La métallurgie

Dans l’histoire des techniques, l’obstacle du matériau est certainement l’un des plus contraignants[1]. La production de l’acier, des aciers spéciaux et des aciers à coupe rapide, mais aussi des alliages, est un préalable indispensable pour nombre d’innovations.

À partir de 1802 apparaît en Allemagne, à la Königshutte, le premier haut fourneau au coke. La découverte du tungstène, du manganèse et de leur action comme alliage par Robert Forester Mushet (1845), aura avoir plus tard des prolongements avec les aciers spéciaux. Vers 1855-1856, le convertisseur Bessemer assure la transformation de la fonte en acier. À partir de 1856, Friederich et William Siemens développent le four à régénération de chaleur par le gaz dont le principe est développé par Whitwell (1869) et Edward-Alfred Cowper (1872). La mise au point du four d’aciérie Martin date de la période 1864-1865. En 1867, Henri Aimé Brustlein commence la fabrication des premiers aciers spéciaux aux établissements Holtzer, ce qui constitue également une évolution fondamentale avec la création du premier laboratoire d’usine qui permet d’orienter la recherche technique selon une logique scientifique[1]. Dès 1874, le rail d’acier est préféré au rail de fer qui disparaît vers 1885. En 1876 apparaît le procédé Thomas-Gilchrist pour la fabrication de l’acier à partir des fontes phosphoreuses à la cornue Bessemer, ce qui permet de valoriser une plus grande variété de minerais. En 1877, Jean-Baptiste Boussingault et Henri Aimé Brustlein mettent au point la fabrication des ferrochromes : en les incorporant aux charges, complètement désoxydées, des creusets, on obtient alors les aciers chromés. L’année 1883 est marquée par la mise au point du laiton de fer par Alexander Dick, utilisé notamment pour les hélices des navires. La technologie des fours évolue, Le Chatelier réalise ses travaux sur le fonctionnement des hauts fourneaux (1884) lorsque le maillage des techniques s’opère et qu’en 1886 apparaît le premier four à arc électrique de Paul Héroult. Peu après, Charles Martin Hall et Paul Héroult développent la production d’aluminium par électrolyse. En 1889, Sir Robert Abbott Hadfield met au point à Sheffield des aciers spéciaux au manganèse et au silicium. À partir de 1891, les tôles d’acier supplantent les tôles de fer et vers 1900 les tonnages d’acier marchand dépassent les tonnages de fer. En 1893 commencent les recherches de Henri Aimé Brustlein à Unieux sur les aciers à coupe rapide dont la mise au point définitive est assurée par Frederick Winslow Taylor en 1906. Maunsel White met au point les aciers invar[réf. nécessaire] et élinvar (1897), dont les coefficients d’élasticité sont indifférents aux températures. En 1900, Paul Héroult développe le four à arc électrique pour l’acier, White et Taylor développent les aciers à coupe rapide[1].

Les machines-outils

Un métal aux propriétés nouvelles n’a d’intérêt qu’avec le développement de la machine-outil qui permet l’usinage précis des pièces de machines qui peuvent désormais être soumises à des contraintes plus importantes, telles que dans les turbines ou les moteurs à combustion interne.

Les premières machines-outils apparaîsent vers 1800 avec le tour à charioter et à surfacer de Henry Maudslay. En 1817, le tour parallèle de Richard Roberts est mis au point. En 1818, Éli Whitney construit une machine à fraiser, qui devient la machine-outil par excellence de la fabrication mécanique en série, et James Nasmyth met au point une machine-outil limeuse (1826). Durant la période 1814-1847, James Fox perfectionne un grand nombre de machines-outils. Viennent ensuite d’autres machines essentielles, comme le tour parallèle de Étienne Calla (1830) ou le tour vertical (raboteuse circulaire) de Johann-Georg Bodmer (en) (1839)[1].

À partir de 1840 commence l’automatisation des machines-outils qui, tout en libérant progressivement l’ouvrier, conduisent également à une amélioration de la précision d’usinage. Dans le domaine de la machine-outil, les Américains ont une place privilégiée, sans doute en raison d’un déficit de main-d’œuvre qualifiée, qui s’il n’est certainement pas seul responsable de l’automatisation, en accélère sans doute le développement[1]. La période 1843-1861 permet à Pierre Decoster d’améliorer de nombreuses machines. En 1862 apparaîssent la fraiseuse universelle de Brown & Sharpe et le tour semi-automatique à tourelle revolver de Hartness (en). En 1873, Christopher Spencer développe le tour-revolver, qui est une machine semi-automatique, et l’année suivante Elliott Gleason construit une machine à tailler les engrenages coniques. Dans ce bref historique, on peut encore citer la machine à affûter les fraises de Frédéric Guillaume Kreutzberger et le tour à détalonner de Julius Eduard Reinecker (1882). D’après Walther Rathenau, c’est vers 1880 que, grâce à des puissances, un niveau de précision et des rendements accrus, il devient impossible de concurrencer la machine-outil avec des outils à main : elle peut maintenant servir tous les autres domaines techniques.

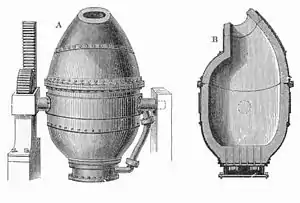

La turbine

La machine à vapeur alternative, emblème de la première Révolution industrielle, fait naître des besoins en « puissance motrice » désormais indissociables de l’activité industrielle[3]. Pour les installations sédentaires, elle cède progressivement sa place à la turbine hydraulique, dont les rendements sont nettement supérieurs[note 3], même si une somme de perfectionnements en reculent encore les limites quelque temps. Désormais, la « houille blanche » permet un développement industriel dans les zones qui disposent de ressources hydrauliques, avec une utilisation soit directe sous forme d’énergie mécanique, comme pour l’industrie papetière, soit plus tard de façon indirecte avec la production d’électricité, en faisant tourner un alternateur.

En 1827 apparaît la turbine hydraulique de Benoît Fourneyron à Pont-sur-l'Ognon. Uriah Boyden met au point, en 1844, une turbine d’une puissance de 75 chevaux avec un rendement de 78 % et, dès 1850, on atteint 700 chevaux[1]. En 1882, Aristide Bergès emploie des turbines à conduite forcée à Lancey : désormais l’utilisation des hautes chutes, l’emploi de l’acier pour les roues et les conduites d’eau, inaugurent une utilisation nouvelle et assure la production d’électricité. Ainsi, de 1840 à 1890, les progrès des turbines permettent d’obtenir une puissance égale pour la moitié de la place occupée et le cinquième du prix. Les perfectionnements suivant visent à limiter la chute de rendement à ouverture partielle afin d’économiser l’eau. L’évolution vers la turbine à vapeur (Charles Parsons en 1884) conduit à l’adaptation de ces machines à la propulsion des navires avec la turbine de Carl Gustaf Patrik de Laval (1890). En 1896, Charles Gordon Curtis utilise une turbine à action, mettant en œuvre non seulement la pression de la vapeur, mais aussi sa détente, augmentant ainsi sensiblement le rendement. En 1901 est mise au point la turbine multicellulaire d’Auguste Rateau. Ce dernier publie en 1900 un traité sur les turbo-machines et doit aboutir au cours de la Première Guerre mondiale au turbo-compresseur de suralimentation mû par les gaz d’échappement. En 1906, Henry Holzwarth met au point la première turbine à gaz[1].

Le moteur à combustion interne

Le véritable moteur naît de la convergence d’un certain nombre d’inventions partielles et d’exigences précises : l'emploi d'un moteur de petite taille susceptible de fonctionner dans un environnement domestique, à domicile, permet l’utilisation de mécaniques qui viennent de faire leur apparition, en particulier la machine à coudre.

La première source d’énergie utilisée est le gaz d'éclairage, d’un usage courant depuis 1815. En 1859, Étienne Lenoir met au point son moteur et prend le brevet l’année suivante pour « un moteur à air dilaté par la combustion de gaz enflammés par l’électricité et susceptible de remplacer la vapeur comme force motrice ». En 1858, Pierre Hugon présente un moteur utilisant le cycle à deux temps et, en 1865, il adopte le moteur à double effet. En 1862, Nicolas-Auguste Otto présente un moteur à quatre cylindres. Bien que l’idée d’utiliser le pétrole ou ses dérivés soit déjà ancienne (De Cristoforis, 1859), il faut attendre l’Américain George Brayton pour imaginer le carburateur utilisant le pétrole (1872 – 1876), donnant ainsi naissance à la première machine à combustion interne à huile lourde. En 1876, Otto adopte le moteur à quatre temps ; Gottlieb Daimler achève la mise au point du carburateur, Fernand Forest imagine l’allumage par magnéto (1885), le refroidissement par eau est adopté en 1890[1]. Vers 1892, la mise au point du moteur à quatre temps bouleverse les modes de transport avec l’automobile et bientôt l’aviation. Les premiers essais du moteur Diesel datent de 1893. En 1897, un prototype développant vingt chevaux est présenté : il fonctionne dans une gamme de puissance suffisante pour convenir à de nombreux emplois, notamment la production d’électricité.

L’électricité

Avec la métallurgie, l’électricité est une source d’innovation particulièrement riche tant ses applications sont nombreuses et variées.

Le principe du moteur électrique à induction est posé par Michael Faraday en 1828 et, en 1832, Hippolyte Pixii construit la première machine à courant induit dans deux bobines. Vers 1833, on assiste aux premiers essais du télégraphe électromagnétique de Gauss et Weber. Le mémoire de Jacobi sur l’application de l’électromagnétisme au mouvement des machines date de 1834. Hyde Clarke construit une machine électromagnétique en 1849, bientôt suivi par William Little en 1852 et Sören Hjorth en 1854. Les premiers accumulateurs de Gaston Planté datent de 1860. Un peu plus tard, Werner Siemens développe la machine dynamo électrique utilisant le principe de l’électroaimant (1866) et, avec Charles Wheatson, il parvient à produire des courants de forte intensité[1]. En 1869, Zénobe Gramme pose le brevet de la première machine magnéto-électrique d’utilisation pratique, machine dont Hippolyte Fontaine découvre, semble-t-il fortuitement, la réversibilité en même temps que la possibilité de la transmission de l’électricité à distance (1873). La dynamo industrielle de Zénobe Gramme (1873) est la première grande machine productrice de courant. En 1883 ont lieu les premiers essais par Marcel Deprez de transmission de l’électricité entre Paris et Creil. L’année suivante, Lucien Gaulard met au point un transformateur électrique et crée à Bellegarde la première centrale hydroélectrique[1]. En 1889, Marcel Deprez permet de réaliser le transport de l'électricité entre les installations des usines de la Cascade des Jarrauds et Bourganeuf dans le Limousin.

Dans le domaine de l’éclairage, la lampe à incandescence de Thomas Edison date de 1879 ; d’autres innovations doivent bientôt voir le jour, comme la lampe néon (Georges Claude, 1902) ou la lampe à incandescence au tungstène (1914).

L’électricité permet également des développements dans les domaines de la métallurgie et de l’industrie chimique, avec l’électrolyse.

L'industrie chimique

L'industrie chimique connaît un essor remarquable au XIXe siècle dont les effets se font sentir dans de nombreux domaines techniques tant le champ d’application est vaste.

Entre 1810 et 1820, on assiste au développement de la fabrication industrielle de la soude artificielle qui, avec l’acide sulfurique et le chlore, constituent la trilogie fondamentale[1]. Le chlore, élément important pour l’industrie textile, fait l’objet des travaux de William Gossage (1851-1853). Entre 1880 et 1885, l’électrolyse est appliquée à la fabrication de la soude et de ses dérivés.

Les explosifs, essentiels pour les travaux de génie civil, profitent des progrès de la chimie avec la découverte de la nitroglycérine par Ascanio Sobrero (1847), de la dynamite par Alfred Nobel (1867) et de la mélinite par Eugène Turpin en 1884. La tolite (TNT) date de 1910. Par ailleurs, la découverte de l’acétylène, en 1892, révolutionne les techniques du chalumeau.

Le début des colorants synthétiques est initié par la synthèse de l’aniline par Perkin (1856) pour l'élaboration de la mauvéine. En 1874, Heinrich Caro découvre l’éosine et, en 1879, Adolf von Baeyer réalise la synthèse de l’indigo à partir de l'isatine. La découverte de la vanilline (1875) ouvre la voie aux parfums de synthèse[1].

L’agriculture utilise les phosphates de Wissant comme engrais (1857) et la fabrication des superphosphates se développe à partir de 1870. C’est après 1869 que la bouillie bordelaise est employée pour lutter contre le mildiou et le sulfure de carbone utilisé contre le phylloxéra.

Plus encore, l’industrie chimique montre toute sa capacité d’innovation avec l’apparition de nouveaux matériaux : celluloïd, première matière synthétique, par John Wesley Hyatt en 1868, soie artificielle (viscose) par Hilaire de Chardonnet (1884), premiers plastiques caséiniques et invention de la galalithe (1897). Léo Hendrik Baekeland obtient en 1902 la bakélite, tandis que la mise au point de la cellophane date de 1905. L’apparition du ciment et du béton armé révolutionnent les techniques de construction[1].

On ne peut pas évoquer les évolutions de la chimie sans citer tous les progrès de la photographie à partir de George Eastman (1886).

La synthèse créative

La Belle Époque constitue un pivot pour l'innovation avec le développement rapide de secteurs tels que la métallurgie, les médicaments (aspirine), les plastiques, le phonographe, l'aéronautique, la presse, le pétrole, le téléphone, la banque à réseau, la parfumerie et les cosmétiques (L'Oréal), l'agroalimentaire, l'électricité, les turbines, la machine-outil, les machines de bureau…

Après 50 ans de poussée technologique, le XIXe siècle s'achève avec une synthèse créative qui permet de dépasser le système technique précédent fondé notamment sur la machine à vapeur alternative, le charbon et le fer[1]. La vague d'innovation de la Renaissance réalise une synthèse par la beauté (par l'art), celle de la Belle Époque intègre cette dimension artistique mais aussi plusieurs dimensions nouvelles :

- Volonté de faire plus grand, de faire de l'inédit : le canal de Suez, la tour Eiffel, le Grand Palais, la grande roue de Paris, le plus grand paquebot transatlantique, etc.

- Développement des moyens de transport : métro (électrifié à partir de 1887 à Londres), tramway électrique (Berlin 1879), automobile (De Dion-Bouton), aviation, réseau ferroviaire (Orient-Express, Londres-Le Caire, Pékin express) et lignes électrifiées (1907 St Poëlten-Mariazell en Autriche), les paquebots qui assurent le transport des émigrants vers le nouveau monde ou des croisières plus luxueuses.

- Développement des moyens de communication : le télégraphe (câble sous-marin), la transmission sans fil, l'aéropostale (la carte postale), le téléphone, le théâtrophone, etc.), les journaux avec l'invention de la rotative (L'Humanité, Le Petit Figaro, Le journal du siècle, Le Matin, Le Gaulois, Le Petit Journal, L'Aurore…).

- Amélioration de l'hygiène et de la salubrité : rénovation de Paris (45 ha sont démolis pour percer les grands boulevards), les égouts de Paris sont construits (530 km), la fée électricité (machine frigorifique…), le dentifrice, le cachou…

- Apparition de l'agroalimentaire : la margarine (1872), l'amidon de maïs, la conserverie, le stockage du grain en silo agricole, les machines frigorifiques et la chaîne du froid (premier navire frigorifique en 1876 par Charles Tellier).

- Maillage art et industrie. Les arts et métiers.

Publicité pour un établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne.

Publicité pour un établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne. Affiche publicitaire de Lucien Lefèvre pour un éclairage électrique.

Affiche publicitaire de Lucien Lefèvre pour un éclairage électrique. Affiche publicitaire pour de l'essence à usage domestique.

Affiche publicitaire pour de l'essence à usage domestique. Fulgence Bienvenüe, le père du métro de Paris.

Fulgence Bienvenüe, le père du métro de Paris. Publicité sur carreaux de faïence dans une station de métro.

Publicité sur carreaux de faïence dans une station de métro.

Initiative et entrepreneuriat

À la différence de la première révolution industrielle, qui prend naissance en Angleterre, la seconde révolution industrielle est essentiellement le fait des pays du continent. Elle se caractérise par la création massive d'entreprises dans un climat d’extrême initiative[note 4]. Parmi les 500 plus grandes entreprises européennes contemporaines, plus de 400 sont nées à cette période[2]. C'est l'époque où sont créées de nombreuses grandes marques, souvent de dimension internationale, parmi lesquelles on peut citer Rolex, Renault, Bosch, Blédina, Mont Blanc, Parker, Kodak, Whirlpool, Air liquide…

Dès qu'un secteur naît, de nombreuses entreprises voient le jour pour exploiter les perspectives ainsi ouvertes avec parfois des décollages fulgurants[note 5]. Par exemple avec les machines frigorifiques naissent des entreprises comme La société nouvelle du froid industriel ou Les glacières de Paris.

La Belle Époque voit aussi l'apparition des principaux codes qui structurent la vie en Europe (le Prix Nobel, le Tour de France…) ou qui feront l'image, souvent encore d'actualité, des pays concernés (Le Moulin Rouge, L'Olympia…).

La pression de la demande

L'enrichissement constant des pays les plus industrialisés permet l’élévation du niveau de la consommation. En France, la consommation annuelle de froment per capita passe de 1,76 quintal en 1841-1850 à 2,45 quintaux en 1891-1900. Mais la pression de la demande affecte davantage encore les produits industriels, comme l’illustre l’exemple du coton dont la consommation en France passe de 1,7 kg en 1850 à 4,1 kg per capita en 1900[1].

Cette augmentation de la demande en biens de consommation ou d’équipement résulte également de l’extension considérable des marchés, avec l’ouverture du canal de Suez (1869), vers la Chine (1860) ou le Japon (1858-1868) et les débuts de la grande expansion coloniale en Afrique.

Souvent, un accroissement de la demande engendre un accroissement de la production[note 6]. Cet accroissement peut à son tour provoquer des tensions liées à l’approvisionnement en matières premières, à la quantité de main-d'œuvre nécessaire ou encore au niveau des investissements exigés. Mais généralement, l’augmentation de la production engendre avant tout une « demande d’innovation » à laquelle les techniciens ont l’obligation de répondre. L’exemple du chemin de fer, alors en plein développement, est à ce titre significatif :

« Le progrès technique est pour l’ingénieur chargé de gérer un grand service de chemin de fer la seule issue pour sortir des contradictions au centre desquelles il se trouve placé. Les administrateurs et le contrôle exigent de lui qu’il assure un trafic croissant et des services améliorés à des tarifs toujours plus bas tout en maintenant les bénéfices. »

— François Caron – Historien des chemins de fer

Une nouvelle génération d’entrepreneurs

La seconde partie du XIXe siècle voit s'imposer une nouvelle bourgeoisie, non celle des propriétaires mais celle des diplômés, et à la direction familiale va se substituer une direction de compétences. En France, les grandes écoles d'ingénieurs, fondées pour la plupart entre 1830 et 1848[note 7], fournissent l'essentiel des nouveaux entrepreneurs (Gustave Eiffel, Armand Peugeot, André Citroën, Louis Renault, Louis Pasteur, Louis Lumière, Léon Chagnaud…). L'arrivée de ces diplômés à la tête des grandes entreprises ne brise pourtant pas systématiquement la tradition familiale :

« Dans un cas de figure repris souvent dans les romans, l'ingénieur brillant pouvait succéder au patron après avoir épousé sa fille. »

— Patrick Verley

Cette volonté d'initiative extraordinaire de l'époque s'exprime aussi avec des hommes au profil plus atypique, tel Ferdinand de Lesseps, fonctionnaire en fin de carrière qui lève les fonds nécessaires à la construction du canal de Suez. Entreprendre est à la portée de tous et la réussite exceptionnelle possible comme pour ce simple pharmacien qui inventa les cachou Lajaunie. Souvent, l'entreprise est au cœur de la ville, comme à Paris où, en 1913, cent mille entreprises emploient un million d’ouvriers.

La presse écrite est emblématique de l'esprit d'entreprise de l'époque, avec une organisation qui ne connaît pas les barrières idéologiques contemporaines, à l'instar de Jean Jaurès qui dirige pas moins de 1 600 employés au journal L'Humanité.

Formes d'entreprises et financements

La période voit l'apparition de modèles d'entreprise d'émergence variés et qui restent une source d'inspiration pour les entrepreneurs actuels. Parallèlement, des modes de financement originaux voient le jour.

L’adoption de l’étalon-or par la plupart des grandes économies permet de réduire les coûts et les risques des affaires conclues à l’international. En indexant sur l’or la valeur de sa monnaie, l’État permet aux importateurs, aux exportateurs et aux investisseurs de faire des prévisions à long terme sans avoir à craindre les dévaluations ou l’inflation.

Le développement de la législation sur les sociétés anonymes (libéralisation totale en 1856 au Royaume-Uni, 1867 en France et 1870 en Prusse) permet progressivement à des capitaux anonymes de se joindre à ceux des grandes dynasties industrielles héritées de la période précédente. Mais le législateur offre nombre de possibilités juridiques pour exprimer cette volonté d'initiative parmi lesquelles le mutualisme (MMA), la coopération (Crédit agricole), la société en commandite simple (Michelin), la SARL, l'association loi de 1901 qui permet la naissance d'organisations non gouvernementales, la fédération, la société coopérative de production (Verrerie ouvrière d'Albi), l'union (Union postale universelle, Union internationale des télécommunications).

À partir de 1850, le marché international des capitaux, qui a été dominé par quelques puissantes banques et familles comme les Rothschild, les Barings, les Hopes ou les Hottinger qui constituaient la haute banque, commence à passer entre les mains de nouveaux protagonistes et à attirer l’argent de très nombreux petits épargnants. La première grande banque de dépôts, le Crédit industriel et commercial, est créée en 1859, bientôt suivie par le Crédit lyonnais (1863) et par la Société générale (1864)[1]. Entre 1873 et 1913, 500 banques (contre seulement deux depuis la Seconde Guerre mondiale) sont créées, parfois spécifiquement pour un secteur (Crédit chimique, crédit aéronautique…). Paris ett une place financière déterminante dans cette période d'entrepreneuriat très actif. Les titres cotés à la Bourse de Paris sont quarante-deux en 1850, ils sont déjà cent quatre-vingt-deux en 1869[1]. À partir de 1870, quelques banques créent des services d'études industrielles et techniques : la Société Générale en 1867, les Rothschild en 1870[1].

« Le progrès de notre siècle est d’avoir si bien combiné la propriété et le titre que le titre est devenu identique à la propriété elle-même. On envoie aujourd’hui dans une lettre, de France en Angleterre, d’Angleterre au Canada, de Hollande aux Indes, et réciproquement, les usines, les fabriques, les chemins de fer, tout ce qui possède un mot. »

— Léon Say, ministre des Finances de la Troisième République

Les épargnants investissent leurs fonds en obligations, en actions et en différentes valeurs qui se substituent à la propriété foncière et aux biens immobiliers : peu avant 1914, 40 % de la richesse nationale française est constituée de valeurs mobilières dont plus du tiers sont étrangères. Les Français investissent environ 50 milliards de francs-or au-delà de leurs frontières et seule la Grande-Bretagne fait mieux, avec près de 40 % de la richesse nationale en 1907. En 1902, la Grande-Bretagne envoie environ 30 % de ses investissements à l’étranger à l’intérieur de son empire. À cette époque, la France envoie proportionnellement peu de capitaux dans ses colonies : en 1900, seul 1,5 des 28 milliards de francs investis à l’étranger le sont dans ses colonies alors que l’essentiel est envoyé vers la Russie, le Proche-Orient et l’Amérique latine[4].

Historiquement, en Europe, jamais une période n'a conduit à la création d'autant de richesses suivie d'un gaspillage aussi rapide avec la Première Guerre mondiale. Dès 1918, les deux tiers des avoirs français à l’étranger de 1914 sont perdus[4]. Il faudra attendre 1968 pour retrouver le pouvoir d'achat des salaires de 1913[2], constituant ainsi une récession économique majeure d'où ce sentiment de paradis perdu et d'indicible doute quant au progrès triomphant dont les effets ne sont que plus meurtriers (gaz de combat rendus possibles par le développement de l'industrie chimique…).

Les grands magasins

Cette période propice au commerce permet la création des grands magasins, avec Le Bon Marché, dont la structure est construite par Gustave Eiffel. Ce magasin est la source d'inspiration du roman d'Émile Zola Au Bonheur des Dames qui témoigne de l'ampleur des changements sociologiques en cours tels que dans le droit du travail ou la naissance de la société de consommation.

Certains, comme les Grands Magasins Dufayel, dont le fronton montre « Le progrès entraînant dans son sillage la banque et l'industrie », sont conçus comme de véritables expositions universelles permanentes avec orchestre symphonique et théâtre.

Paris prend la tête de ce mouvement de création, avec environ quinze très grands magasins parmi lesquels Félix Potin, les Magasins réunis, le Bazar de l'Hôtel de Ville, À la Belle Jardinière, les Galeries Lafayette, À Réaumur, les Magasins du Printemps, La Samaritaine, les Grands Magasins du Louvre…

La période voit également l'apparition de la vente par correspondance.

La volonté d’universalisme

.

Comme pour l'autre grande période d'innovation européenne qu'est la Renaissance, la dimension internationale est extrêmement forte à la Belle Époque : avec l'invention, l'innovation et l'industrialisation, l'internationalisation est une composante essentielle de cette grande vague d'innovation. Si la Renaissance a fait la synthèse de techniques importées, la Belle Époque voit directement naître les techniques nouvelles en son sein (électricité, photographie, automobile…)[2].

La période permet un niveau d'internationalisation jamais atteint et le Times affirme qu’« il n'existe pas d'endroit dans le monde où une information ne peut arriver en moins d'un quart d'heure » grâce au développement des technologies de communication (câbles transatlantiques, téléphone…) et de l'Union internationale des télécommunications qui coordonne l'utilisation des fréquences radio. En littérature, Jules Verne fait faire à Phileas Fogg Le Tour du monde en quatre-vingts jours, grâce au génie technique européen. C'est l'époque des grandes compagnies maritimes telles que la Compagnie générale transatlantique, des lignes de chemin de fer comme L'Orient-Express, le Train bleu entre Calais et la Côte d'Azur, Londres - Le Caire, le Transsibérien…

Dans le domaine culturel, la multiplication des récits de voyages ou des modes comme le japonisme montre la montée en puissance dans l'imaginaire européen d'autres cultures, elles-mêmes souvent mises à mal par la colonisation qui restera la face sombre de cette époque. Paris, la ville lumière[note 8], est alors considérée comme la référence de la culture et il est de bon ton d'envoyer ses enfants y étudier pour faire leurs humanités.

« Nulle part on n'a pu éprouver la naïve et pourtant très sage insouciance de l'existence plus heureusement qu'à Paris. Chacun de nous autres, jeunes gens, s'incorporait une part de cette légèreté en y ajoutant sa propre part. Chinois et Scandinaves, Espagnols et Grecs, Brésiliens et Canadiens, tous se sentaient chez eux sur les rives de la Seine. »

— Stefan Zweig, Le Monde d'hier, chap. 6 (« Paris, ville de l'éternelle jeunesse »)[5].

Lors de l'inauguration du métro de Paris, les panneaux d'information sont en 34 langues ; dans les grands magasins, il est possible d'acheter dans de nombreuses langues. L'immense majorité des pays adhèrent à l'Union postale internationale avec un seul timbre pour tous les pays. La carte postale, qui est inventée à cette époque, s'échange à près de 800 millions d'exemplaires en 1914.

Entre 1870 et 1914, la population s’engage dans une économie internationale via le choix du lieu de travail, des biens consommés et des modes d’épargne ; les pays industrialisés sont dans une logique de marché. La faible corrélation observée, dans un pays donné, entre l’épargne nationale et les investissements montre que les marchés des capitaux sont plus intégrés dans les années 1880 qu’un siècle plus tard[4].

Durant la période 1870-1914, l’internationalisation de l’économie dans le domaine du commerce et des capitaux atteint un niveau qu’elle ne retrouvera qu’au milieu des années 1980. Durant cette période, la France est, après la Grande-Bretagne, le pays le plus largement engagé dans l’économie mondiale. À cette date, elle est présente dans 150 pays avec des avoirs extérieurs qui représentent 120 % du PNB[note 9], dont seulement 3,5 % dans les colonies, et le flux net investi à l'étranger représente 4 à 6 %. Le Crédit lyonnais est alors la plus grande banque du monde. Mais, à la différence des Britanniques, les Français n’investissent qu’une très faible part de leurs capitaux dans leurs colonies ; l’essentiel de leurs investissements se dirige vers les pays indépendants comme la Russie, la Turquie ou l’Argentine[4]. Certaines années, la Grande-Bretagne exporte jusqu’à 9 % de son PIB, et d’autres pays européens s’approchent de ce chiffre. De 1887 à 1913, le volume net des investissements français à l’étranger représente environ 3,5 % du revenu national, soit davantage qu’aujourd’hui[4].

Les migrations de masse, favorisées par l’abaissement du coût des transports, permettent de réduire les écarts de salaire entre les économies du Nouveau Monde et celles de l’Europe, mais aussi à l’intérieur de l’Europe. Des pays comme l’Irlande et la Suède perdent au moins 10 % de leur population par décennie avant la Grande Guerre et quelque 55 millions d’Européens s’installent dans le Nouveau Monde[4].

Les prix des denrées convergent eux aussi fortement au cours de cette période sous l’effet de la baisse du coût de transport et des communications. En 1870, le blé est vendu 57,6 % plus cher à Liverpool qu’à Chicago ; en 1913, la différence n’est plus que de 15,6 %. De même pour les barres de fer, l’écart entre les cours de Philadelphie et de Londres passe de 75 % à 20,6 %. En 1914, le télégraphe et le téléphone relient les principales places mondiales, ce qui favorise la convergence du prix des obligations entre les deux rives de l’Atlantique[4].

La période est propice aux règlements des problèmes internationaux, à l'instar d'Henry Dunant qui crée la Croix-Rouge française et la convention de Genève. Pourtant, l'armée peine à s'inscrire dans ce mouvement international. C'est aussi l'époque de l'affaire Dreyfus et des rancœurs de la guerre de 1870.

Le mondialisme trouve également sa première expression d'ampleur sur le socle du marxisme, avec la fondation des Internationales.

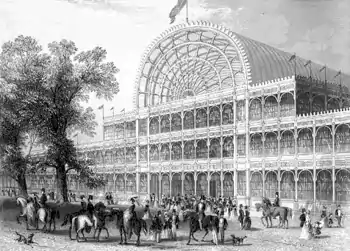

Dans ce contexte d'exceptionnelle ouverture internationale, les expositions universelles jouent un rôle emblématique, servant alors de véritable creuset.

Le rôle des expositions universelles

Les expositions universelles sont créées en 1844 pour présenter les réalisations industrielles des différentes nations et ne sont à l'origine porteuses d'aucune idéologie politique. Elles jouent un rôle amplificateur de l'innovation en servant d'interface entre des champs différents, entre la culture et la technique, entre des gens de compétences variées, constituant ainsi un formidable accélérateur d'innovation.

Les expositions universelles de 1889 et de 1900, qui accueillent respectivement 28 et 53 millions de visiteurs en quelques mois, sont sans doute les plus emblématiques de la Belle Époque. Elles représentent la vitrine technologique et industrielle des participants, avec un état de l'art. Les personnalités les plus créatives sont présentes, à l'instar de Thomas Edison qui a pour habitude de tester l'accueil réservé à ses innovations par des présentations à l'occasion des expositions universelles.

« Le XIXe siècle a été le grand siècle du progrès. Pour fêter les prodiges des arts, des sciences, de l'industrie et de l'agriculture, la France invita toutes les nations à participer à l'Exposition universelle qu'elle organisait à Paris. Toutes répondirent à cette invitation ; elles tenaient à comparer les progrès de leur industrie avec ceux des autres nations. L'Exposition de 1900 fut une merveille. »

— Jeanne Bouvier (1865-1964), Mes mémoires, éditions Marcineau, Poitiers, 1936

À l'origine, chaque pays dispose d'un espace réservé dans un pavillon central. À partir de 1867, des pavillons nationaux font leur apparition, renforçant encore l'effet de compétition. À cette occasion, des concours permettent aux plus méritants d'obtenir des médailles qui bénéficient d'un certain prestige, assurant parfois le leadership mondial[note 10]. Les innovations présentées sont à l'origine de la création de très nombreuses entreprises qui trouvent les fonds pour se développer sur les places financières les plus proches telle que celle de Paris.

De nombreuses réalisations architecturales construites à l'occasion d'expositions universelles deviendront par la suite des symboles des villes qui les ont abritées, comme la tour Eiffel à Paris. L'organisation physique de certaines expositions mérite d'être rappelée, avec pour certaines une organisation en réseau qui permet une visite soit par pays (« toutes les productions du Japon »), soit par discipline (« tout sur l'électricité »). La porte d'entrée de l'exposition, dont la plus célèbre n'est autre que la tour Eiffel, n'est pas sans évoquer toute la puissance symbolique des portails dans l'architecture religieuse[réf. nécessaire].

Enfin, la tenue des expositions universelles est toujours l'occasion de mettre en place des projets d'urbanisme : construction du métro de Paris et du pont Alexandre-III en 1900, les grands boulevards…

Ainsi les expositions universelles sont un creuset des plus favorables pour réaliser la synthèse créative caractéristique de la vague d'innovation de la Belle Époque.

Vue générale de l'exposition de 1900.

Vue générale de l'exposition de 1900.

Notes et références

Notes

- En conséquence de quoi, l'emprunt russe pourra mobiliser un tiers de l'épargne française pour un montant d’environ 15 milliards de francs-or et, lorsque les bolcheviks refuseront d’honorer les emprunts tsaristes, 1,6 million de petits épargnants français déposeront des réclamations. De 1887 à 1913, l'exportation nette de capitaux au titre de ces emprunts correspondait à 3,5 % du PNB de la France.

- Mario Praz parle de « déflagration », « d'explosion de la jeunesse » à propos de l'Art nouveau[réf. nécessaire].

- Le rendement de la machine à vapeur alternative ne dépassait guère 6 à 10 %[1].

- On comptera par exemple jusqu'à 54 constructeurs d'automobiles en France qui détiendront 60 % du marché mondial.

- Air liquide devient une multinationale en seulement cinq ans ; les frères Lumière ouvrent une salle de cinéma dans toutes les capitales en quelques années.

- Dans ce contexte, par exemple, en France, la production de fonte passe de 561 000 tonnes dans la période 1850-1854 à 4 664 000 tonnes dans la période 1910-1913.

- À l'exception de l'École polytechnique de Paris et de ses écoles d'application.

- En référence à l'apparition de l'éclairage public, non aux lumières de l'esprit.

- Au XXIe siècle, aucun pays ne dépasse les 20 %.

- C'est le cas de la machine à coudre Singer, qui se vent à un million d'exemplaires par an, ou de l'appareil photo Kodak, commercialisé à 50 000 exemplaires par jour lors de l'exposition.

Références

- Gille 1978.

- Marc Giget (professeur de gestion de l’innovation au Conservatoire national des arts et métiers), L'innovation à la Belle époque, conférence.

- Gras 2003.

- Suzanne Berger 2003.

- Stefan Zweig, Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen, Paris, Belfond, 1993 (1re éd. 1944)

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Suzanne Berger (en) (trad. de l'anglais américain par Richard Robert), Notre première mondialisation : Leçons d'un échec oublié, Paris, Seuil, coll. « La République des idées », , 96 p. (ISBN 978-2-02-057921-6, OCLC 1025415106)

- Bertrand Gille (dir.), Histoire des techniques [« Prolégomènes à une histoire des techniques »], Gallimard, coll. « Encyclopédie de la Pléiade », (1re éd. 1978), 1680 p. (ISBN 978-2-07-010881-7)

- Alain Gras, Fragilité de la puissance : Se libérer de l'emprise technologique, Fayard, coll. « Documents », , 320 p. (ISBN 978-2-213-61535-6)

Article connexe

Liens externes

- « L'innovation à la Belle Époque 1/4 », Conférence de Marc Giget, professeur de gestion de l’innovation au Conservatoire national des arts et métiers L'innovation à la Belle Époque (2e partie) L'innovation à la Belle Époque (3e partie) L'innovation à la Belle Époque (4e partie)

- Jacques Wolff, « La belle Époque du capitalisme », Historia, numéro spécial no 37, septembre-

- Portail du XIXe siècle

- Portail des technologies