Antiquité

L'Antiquité (du latin antiquus signifiant « antérieur, ancien ») est une époque de l'Histoire. Classiquement, elle couvre la période allant de l'invention de l'écriture vers 3300-3200 av. J.-C. jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, et couvre l'Europe, l'Asie occidentale et le Nord de l'Afrique.

Cet article concerne la période historique. Pour les meubles et objets anciens, voir Antiquaire.

.jpg.webp)

C'est par le développement ou l'adoption de l'écriture que l'Antiquité succède à la Préhistoire. Certaines civilisations de ces périodes charnières n'avaient pas d'écriture, mais sont mentionnées dans les écrits d'autres civilisations : on les place dans la Protohistoire. Le passage de la Préhistoire à l'Antiquité s'est donc produit à différentes périodes pour les différents peuples.

De la même manière, dans l'historiographie occidentale, l'Antiquité précède le Moyen Âge qui précède lui-même l'Époque moderne. Cette périodisation n'est pas forcément adaptée hors du monde occidental et vouloir l'appliquer nolens volens n'a pas grand sens.

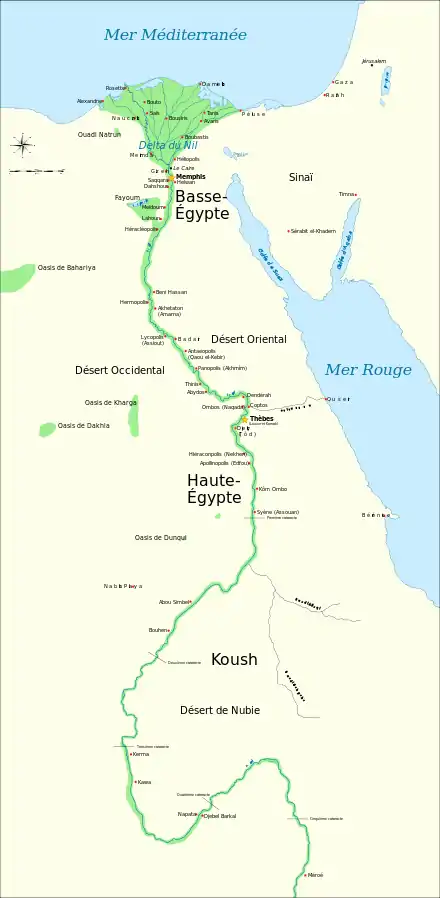

La majorité des historiens estiment que l'Antiquité commence dans la seconde moitié du IVe millénaire avant notre ère (v. 3500−3000 av. J.-C.) avec l'invention de l'écriture en Mésopotamie et en Égypte. Ces deux civilisations fondent les premiers États et les premières villes, puis développent des royaumes territoriaux de plus en plus stables et étendus, ces phases de croissance étant interrompues par des périodes de division et d'instabilité. L'Égypte antique se forge dès le début autour du principe idéal d'une monarchie unifiée, dominant toute la vallée du Nil et s'étendant au-delà pour obtenir les ressources dont elle a besoin. Le premier développement de la Mésopotamie se fait en particulier autour de sa région la plus méridionale, le pays de Sumer, au IIIe millénaire av. J.‑C., où se constituent notamment l'écriture cunéiforme qui sera reprise par de nombreux pays du Proche-Orient ancien, et une culture savante qui sert également de référence même longtemps après sa disparition en tant qu'entité culturelle (autour de la fin du même millénaire). Son héritage est préservé et prolongé au millénaire suivant par des peuples parlant une langue sémitique, l'akkadien, qui coexistaient avec elle jusque-là, finalement rassemblés autour de la monarchie de Babylone. Plus au nord émerge dans la seconde moitié du IIe millénaire av. J.‑C. une autre puissance mésopotamienne, l'Assyrie. Aux marges de ce premier monde antique se trouvent la civilisation de l'Élam dans le sud-ouest de l'Iran, et des Hittites au cœur de l'Anatolie. À la même époque le Nouvel Empire égyptien porte la puissance de ce pays à son apogée. Après une phase de reflux marqué à la fin du IIe millénaire av. J.‑C., de nouvelles entités ethniques et culturelles se forment à partir du moule antérieur, en particulier en Syrie et au Levant (Araméens, Phéniciens, Philistins, Israélites). Au début du Ier millénaire av. J.‑C., l'Assyrie pose les bases d'un empire qui domine progressivement la majeure partie du Moyen-Orient. Lui succède à la fin du VIe siècle av. J.-C. un empire de Babylone, dont la conquête par les Perses en 539 av. J.-C. marque la fin de la domination mésopotamienne. L'empire perse s'étend plus loin que ses prédécesseurs, intégrant notamment l'Égypte, qui n'était pas parvenue à restaurer sa puissance passée.

L'Antiquité classique, qui va d'environ 776 av. J.-C. (date supposée des premiers Jeux olympiques) jusqu'à la crise de l'Empire romain du IIIe siècle (au plus tard jusqu'en 284 avec l'avènement de Dioclétien), est traditionnellement la période de référence de l'Antiquité, celle des civilisations grecque et romaine classiques. Elle est en particulier marquée dans sa première partie par l'émergence de la civilisation grecque antique puis le rayonnement culturel d'Athènes, et sa rivalité avec Sparte, la résistance des deux aux tentatives d'hégémonie perse. Le rayonnement de la culture grecque s'étend avec la conquête de l'empire perse par le roi macédonien Alexandre le Grand, qui marquent le début de la période hellénistique, durant laquelle des dynasties gréco-macédoniennes dominent les pays des plus anciennes civilisations antiques. Dans l'ouest du monde méditerranéen, l'Italie passe au même moment sous le contrôle de la République romaine, qui étend ensuite sa domination sur toutes les rives de la Méditerranée, soumettant les royaumes hellénistiques, et s'imprégnant profondément de culture grecque. À la fin du Ier siècle av. J.-C., Rome devient une monarchie, l'empire romain, qui connaît son apogée au IIe siècle (la pax romana), avant de connaître une période d'instabilité interne et de menaces extérieures au IIIe siècle face à un nouvel empire perse à l'est et aux raids de peuples « barbares » sur sa frontière nord.

La date de fin de l'Antiquité est débattue et imprécise. La déposition du dernier empereur romain d'Occident en 476 est un repère conventionnel pour l'Europe occidentale, mais d'autres bornes peuvent être significatives de la fin du monde antique. Mais la notion d'Antiquité tardive s'est imposée depuis les années 1970, définissant une période à cheval entre l'Antiquité et le haut Moyen Âge conventionnels, connaissant de profonds changements politiques, économiques et culturels, avec la christianisation, qui amène par exemple une redéfinition de l'héritage classique, et plus largement donne un poids croissant au fait religieux. Elle se prolonge au moins jusqu'à la conquête musulmane (au plus tard en 800).

Contours et définitions

La notion d'Antiquité

L'événement majeur constitué par la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 a contribué à structurer la chronologie des grandes périodes historiques, selon le schéma suivant :

- Antiquité : permanence des valeurs gréco-romaines, l'Empire romain ayant assimilé la culture grecque ;

- Moyen Âge : oubli (supposé) des acquis de l'Antiquité jusqu'à la chute de Constantinople en 1453 ;

- Renaissance et début des temps modernes : « redécouverte » des ouvrages scientifiques et philosophiques de l'Antiquité, ainsi que d'autres éléments (esthétiques…).

Ce découpage résulte en partie de l'approche des humanistes de la Renaissance, qui considéraient qu'ils revivifiaient le savoir de la période antique, avec laquelle ils étaient séparés par une période obscure[1]. Ce découpage très schématique découle principalement des travaux de Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734), et de l'historien britannique Edward Gibbon, notamment sa fameuse étude Decline and Fall of the Roman Empire (Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, 1776), et des historiens du XIXe siècle en ce qui concerne la chute de Constantinople, marquant la fin du « Moyen Âge ».[réf. nécessaire]

Ce découpage est surtout critiqué dans son approche du Moyen Âge, défini à la négative et vu comme une période intermédiaire, une sorte d'« Âge sombre » de la civilisation, qui n'est plus vraiment opératoire au regard des évolutions de la recherche historique[2]. L'émergence de la notion d'« Antiquité tardive » est en partie destinée à résoudre ce problème en constituant une périodisation plus pertinente réunissant la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, au regard des évolutions sociales et culturelles[3].

L'étude de l'Antiquité

L'histoire de l'Antiquité européenne repose traditionnellement sur l'exploitation des textes hérités de l'Antiquité, en premier lieu ceux des historiens antiques (Hérodote, Thucydide, Tite-Live, Polybe, etc.), et d'inscriptions antiques redécouvertes et copiées. Comme pour les autres périodes de l'histoire, l'histoire antique se constitue progressivement en champ d'étude autonome au XIXe siècle, avec la création de revues et séries de livres spécialisés, de chaires académiques, etc. tout en adoptant les principes de la discipline historique « scientifique » qui se mettent alors en place[4].

L'histoire ancienne constitue dans le champ des études historiques une branche à part, qui a pu être décrite par certains de ses propres pratiquants comme « provinciale ». Parce qu'elle repose sur un nombre de sources écrites limité et a priori peu extensibles (du moins dans le contexte grec et romain), il est même arrivé par le passé qu'on prédise qu'elle toucherait un jour à ses limites. C'était sans compter sur la possibilité de jeter un regard neuf sur des textes connus depuis longtemps, et surtout sur l'apport des découvertes venant d'autres disciplines s'intéressant aussi aux périodes antiques[5].

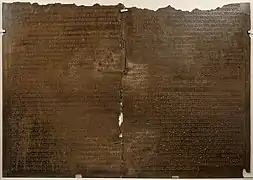

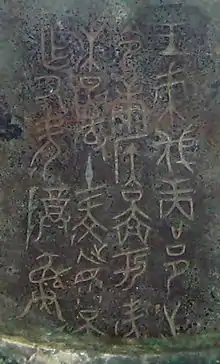

L'intérêt des humains pour les choses de leur passé ancien est en effet présent dès l'Antiquité : des pharaons et prêtres égyptiens comme des monarques et savants babyloniens exhument des inscriptions de leurs aïeux, les copient et en analysent les caractéristiques ; des érudits chinois de la fin de l'Antiquité et d'après s'intéressent aux vases en bronze des premières dynasties, analysent leurs formes et inscriptions, et éditent et commentent les illustres auteurs du passé ; une même attitude envers les choses anciennes s'observe dans la Grèce et la Rome antiques (notamment dans les Antiquités de Varron), où on forge deux mots pour désigner les érudits s'adonnant à ces recherches : antiquitates et antiquarius, « antiquaire ». La caractéristique commune de ces hommes dans ces différentes civilisations sont d'être « des lettrés, capables de déchiffrer les écritures anciennes et qui collectionnent, souvent avec acharnement, des objets inscrits qu'ils s'efforcent, parfois avec succès, de dater et d'interpréter. » (A. Schnapp). L'humanisme de la Renaissance européenne se caractérise par un intérêt nouveau pour les choses antiques, et donne un essor aux antiquaires. Elle concerne en priorité l'Antiquité gréco-romaine, mais s'étend aussi au passé des autres régions d'Europe, du Moyen-Orient et même de l'Amérique précolombienne que l'on découvre alors. Les antiquaires effectuent des classements typologiques des objets (monnaies, armes, inscriptions, éléments architecturaux, etc.), certains conduisent des fouilles qui préfigurent l'archéologie, et cherchent à dater et interpréter ce qu'ils découvrent[6]. Selon l'évolution tracée par A. Momigliano, c'est de la confrontation des travaux des historiens et des antiquaires que naît l'histoire antique, discipline fondée sur une confrontation entre sources écrites et vestiges matériels, soumis à une analyse critique de plus en plus pointilleuse afin de pouvoir mieux les exploiter pour produire un discours historique[7],[8].

L'archéologie en tant que telle émerge à partir du XVIIIe siècle, de l'exploration des ruines antiques à Herculanum et Pompeï, aussi en Égypte lors de l'expédition française, qui débouche sur l'achèvement du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par Jean-François Champollion, qui permet le développement de l'égyptologie. La discipline se développe au XIXe siècle et élargit son champ d'étude : exploration de sites classiques comme Delphes, Délos ou encore Olympie ; découverte des sites égéens pré-classiques avec les découvertes de Heinrich Schliemann à Troie et Mycènes, et d'Arthur Evans à Cnossos ; extension de l'égyptologie aux phases prédynastiques à la suite de Flinders Petrie[9] ; mise au jour des capitales assyriennes (Nimroud, Khorsabad, Ninive) qui amorcent la redécouverte de l'ancienne Mésopotamie, alors que le déchiffrement des écritures cunéiformes aboutit grâce à l'exhumation de nombreux textes, ce qui marque le début de l'assyriologie, l'étude de la Mésopotamie antique par les historiens. Les découvertes archéologiques deviennent donc indispensables pour l'étude de l'histoire ancienne[10].

Il n'empêche que pendant longtemps l'histoire antique reste vue comme l'apanage de l'historien (donc le spécialiste de l'étude des textes), l'histoire est considérée comme la discipline centrale, et les autres disciplines dont les travaux sont mobilisés dans la construction du discours historique sur l'Antiquité (archéologie, numismatique, philologie, etc.) sont vues comme des « sciences auxiliaires ». Cette vision des choses est remise en question par l'autonomisation plus marquée de ces disciplines (en particulier avec l'essor de la « nouvelle archéologie » dans les années 1970), et s'impose dans les dernières décennies du XXe siècle une nouvelle situation dans laquelle la primauté de l'historien n'est plus de mise en histoire ancienne. Cela se marque en France par l'adoption dans le milieu de la recherche de l'expression de « Sciences de l'Antiquité », permettant une approche pluridisciplinaire dans laquelle l'histoire n'est qu'une discipline parmi d'autres permettant de reconstruire le passé antique[11].

Le début de l'Antiquité

Traditionnellement le début de l'histoire ancienne, et donc le début de l'histoire tout court, est placé avec l'apparition de l'écriture, qui donne accès aux sources écrites, qui sont le type de document qu'étudient en priorité les historiens. Plus largement l'invention de l'écriture est considérée comme un des plus grands accomplissements de l'espèce humaine, qui marquerait selon certains l'entrée dans « la civilisation » (au sens culturel)[12]. Par suite, selon les régions du monde, le passage de la Préhistoire à l'Histoire se produit lorsque l'écriture est inventée ou adoptée.

Cela revient à dire, en l'état actuel de la documentation, que l'histoire débute lorsque les scribes d'Uruk en Basse Mésopotamie et d'Abydos en Égypte commencent à inscrire des signes pictographiques sur des tablettes d'argile et des poteries, quelque part vers 3300-3200 avant J.-C. Néanmoins les positions actuelles des spécialistes de cette période, sans remettre en cause la césure majeure qui a lieu à ce moment-là, sont de mettre l'emphase sur les changements politiques et sociaux que reflète l'apparition de l'écriture (apparition de l'État et des villes, développement de l'administration, etc.), plutôt que sur ce développement en lui-même. Ces phénomènes sont apparus grâce à l'apport des découvertes archéologiques qui restent primordiales pour connaître les sociétés mésopotamienne et égyptienne de ces périodes[13],[14].

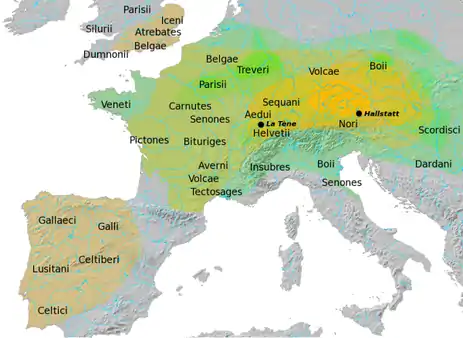

Pour les civilisations connues par des textes de peuples voisins mais n'ayant elle-même pas adopté l'écriture, on parle parfois de « protohistoire ». Cela concerne notamment la Gaule avant la conquête romaine.

La fin de l'Antiquité

Traditionnellement la fin de l'Empire romain d'Occident en 476, point d'orgue de la « décadence de l'Empire romain », marque la fin de l'Antiquité. La chute de Rome, qui s'accompagne d'autres événements marquants (notamment sa prise par les Goths en 410), est sur le plan symbolique quelque chose de très important, qui a généré une grande quantité d'études réinterprétant sans cesse ce phénomène, qui n'a pas fini de faire réfléchir[15]. Pour marquer la fin de l'Antiquité, d'autres dates antérieures ont pu être proposées, comme l'Édit de Milan de 313 qui autorise le Christianisme, ou bien la fondation de Constantinople en 330, ou encore la partition de l'Empire romain en deux en 395. Mais comme vu plus haut, depuis l'entre-deux guerres au moins les historiens ont commencé à remettre en cause l'importance sur le plan historiographique du déclin de l'Empire romain d'Occident. Ils ont mis en évidence une période d'Antiquité tardive[3] qui s'étend au-delà de l'année 476 — l'importance de l'événement qu'est la chute de Rome de 476 ayant du reste été très minimisée par les recherches récentes[16] — et établit une continuité de la culture antique jusqu'à l'avènement de l'Islam, couvrant alors la première partie du « haut Moyen Âge » du découpage chronologique traditionnel. L'Antiquité tardive est depuis devenue une période historique à part entière. Elle s'achève au plus tard autour de 800 de notre ère[17].

Sources

Les sources particulièrement mobilisées par les spécialistes de l'histoire ancienne sont :

- des sources littéraires (notamment les travaux d'historiens antiques) ;

- des sources épigraphiques (en général les inscriptions retrouvées sur les sites antiques, et les textes sur tablettes antiques, notamment cunéiformes) ;

- des sources papyrologiques (papyri), notamment en Égypte ;

- des monnaies (la numismatique) ;

- des sources archéologiques (restes matériels identifiés sur les sites antiques ; cela comprend aussi les monnaies et sources épigraphiques mentionnées précédemment) ;

- des sources iconographiques, des images (ce qui rejoint le champ de l'histoire de l'art).

Les premières civilisations antiques

La première partie de l'Antiquité débute par le passage de la Préhistoire à l'Histoire. Elle est dominée par les deux grandes civilisations que sont l'Égypte pharaonique et la Mésopotamie, quoi qu'il soit devenu courant de parler de « Proche-Orient ancien »[18], désignation englobant l'espace allant de l'Anatolie et du Levant jusqu'au plateau Iranien, en passant par la Syrie, la Mésopotamie, débordant vers l'Arabie, le sud du Caucase et l'Asie centrale ; on y inclut parfois l’Égypte et la Nubie, ce qui permet d'avoir dans un même objet d'étude toutes ces civilisations pré-classiques, mais cette acception est minoritaire. Redécouvertes à partir du XIXe siècle, ces civilisations ont souvent été replacées dans une perspective historique eurocentrée comme des antécédents et un « berceau » de « la » civilisation, à la première place d'une séquence qui comprend ensuite l'Antiquité gréco-romaine, le Moyen Âge, puis l'Europe moderne et contemporaine. Cela est partiellement vrai, mais également réducteur ne serait-ce que parce que l'évolution historique ne peut être résumée à une séquence linéaire de civilisations, celles-ci ayant toujours des origines variées[19].

D'un autre côté il y a eu un malaise croissant devant l'emploi du terme « oriental », qui charrie des préjugés raciaux, en plus de marquer une coupure entre ces premières civilisations et celle de Grèce, alors que s'est installé un discours inscrivant la seconde dans la continuité des premières et que son développement ne pouvait être compris sans prendre en compte ses influences[20].

Ces civilisations couvrent en gros 3 000 ans d'histoire, soit plus de la moitié des temps considérés comme « historiques », donc plus que toutes les autres périodes de l'histoire réunies. Elles constituent donc un champ chronologique très vaste. À la différence des civilisations antiques postérieures, leurs traductions littéraires ont été perdues après leur disparition (à l'exception notable de la Bible hébraïque) et leur histoire est peu documentée par les auteurs de l'Antiquité classique, donc peu de sources secondaires sont disponibles pour les étudier. Aussi les sources les documentant sont en quasi-totalité des sources primaires issues de fouilles archéologiques (régulières ou clandestines)[21]. Certaines régions (Égypte, Israël) sont mieux couvertes par les fouilles que les autres, a fortiori quand il s'agit de pays ayant connu des troubles politiques pendant plusieurs décennies, comme la Mésopotamie (l'Irak). De plus en raison de la tendance de la documentation à refléter la puissance et la stabilité politique, elle est plus abondante pour les périodes d'unification et de centralisation politique que pour celles de division et de déclin des institutions, donnant des « âges obscurs » du point de vue documentaire[22].

Cadre chronologique

La chronologie de ces périodes est très discutée, les dates étant incertaines et approximatives jusqu'au VIIe siècle av. J.-C. Pour les plus hautes époques les incertitudes excèdent la centaine d'années. Cela suppose de donner des dates choisies en général par convention parmi les différentes propositions (ainsi la « chronologie moyenne » qui est la plus courante pour la Mésopotamie), qui ne sont donc qu'indicatives[23].

Le découpage chronologique pour l'Égypte antique repose sur une alternance entre des périodes d'unification et de prospérité, les « Empires », et des périodes de division et de déclin supposé, les « Périodes intermédiaires ». En Mésopotamie le découpage s'articule autour de phases archéologiques et d'autres reposant sur les événements politiques ou culturels.

Le découpage reposant sur les données archéologiques, découlant de la vieille théorie des « âges » de pierre et de métal est plus englobant, le seul partagé entre les différentes régions de ces hautes époques, vu qu'il est assez rare qu'un découpage chronologique ou culturel plus précis s'applique sur plusieurs régions. La notion d'âge du bronze, avec ses subdivisions en âge du bronze ancien (v. 3400-2000 av. J.-C.), âge du bronze moyen (v. 2000-1500 av. J.-C.) et âge du bronze récent (v. 1500-1200 av. J.-C.), est très courante dans les études sur le Proche-Orient ancien.

Égypte antique

- Période de Nagada III (v. 3200-3000 av. J.-C.) : période « proto-dynastique », constitution des premiers États, début du processus d'unification ; l'écriture hiéroglyphique naît vers 3200-3100 av. J.-C., sous la dynastie 0, à Abydos.

- Période thinite (v. 3000-2650 av. J.-C.) : les rois du sud envahissent le delta du Nil et unifient le pays ; fondation de la Ire dynastie, établie à Thinis, près d'Abydos.

- Ancien Empire (v. 2650-2150 av. J.-C.) : consolidation de l'État pharaonique ; âge des pyramides.

- Première Période intermédiaire (v. 2150-2000 av. J.-C.) : contestation de l'autorité centrale par les gouverneurs de province (nomarques), division du pays et conflits. Montouhotep II finit par imposer la dynastie thébaine du sud.

- Moyen Empire (2000 à 1720 av. J.-C.) : retour à l'unité, période de floraison artistique.

- Deuxième Période intermédiaire (v. 1720-1540) : fondation des dynasties des Hyksôs au nord, finalement renversés par une dynastie venue de Thèbes.

- Nouvel Empire (v. 1540-1070) : réunification de l'Égypte, nouvelle période de prospérité et de floraison artistique, expansion et constitution d'empires en Nubie et au Levant.

- Troisième Période intermédiaire (v. 1070-650) : perte de l'empire, division du pays et affirmation de dynasties d'origine étrangère (Libye, Nubie), puis invasion assyrienne.

- Basse époque (v. 650-332 av. J.-C.) : réunification par la dynastie saïte, puis invasion des Perses occupant le pays, chassés un temps après une révolte difficile par Nectanébo II, dernier pharaon autochtone. Les Perses sont vaincus par Alexandre le Grand en 332 av. J.-C.

Mésopotamie

- Période d'Uruk récent (v. 3400-3000 av. J.-C.) : apparition des premières villes et premiers États, l'écriture se développe vers 3200 av. J.-C.

- Période des dynasties archaïques (v. 2900-2340 av. J.-C.) : division en plusieurs cités-États (Uruk, Ur , Lagash, Kish, etc.).

- Période d'Akkad (v. 2340-2190 av. J.-C.) : Sargon d'Akkad met fin à la période des cités-États en les incluant dans le premier état territorial, qui se mue vite en véritable empire, notamment grâce à l'action de son petit-fils Naram-Sin.

- Période néo-sumérienne (v. 2150-2004 av. J.-C.) : nouvelle unification par la troisième dynastie d'Ur, Ur-Namma et son fils Shulgi, qui établissent un nouvel empire dominant la Mésopotamie.

- Période paléo-babylonienne (ou amorrite) (v. 2004-1595 av. J.-C.) : apparition de dynasties amorrites qui se partagent la Mésopotamie : Isin, Larsa, Eshnunna, Mari, puis Babylone, qui finit par dominer toute la région sous le règne de Hammurabi, avant de décliner lentement jusqu’à la prise de la ville par les Hittites vers 1595 av. J.-C.

- Période « médio-babylonienne » (v. 1595 av. J.-C.-1000 av. J.-C.) et période « médio-assyrienne » (v. 1400-1000 av. J.-C.) : les Kassites fondent une nouvelle dynastie qui domine Babylone pendant plus de quatre siècles. Au nord, le Mittani exerce sa domination avant de se faire supplanter par le royaume médio-assyrien. Cette période se termine avec une crise grave, provoquée notamment pas les assauts des Araméens.

- Période néo-assyrienne (934-609 av. J.-C.) : les Assyriens établissent un empire dominant tout le Proche-Orient pendant environ deux siècles, qui s'effondre à la fin du VIIe siècle av. J.-C. sous les coups des Babyloniens et des Mèdes.

- Période néo-babylonienne (625-539 av. J.-C.) : les Babyloniens reprennent à leur profit une partie de l'empire néo-assyrien, notamment grâce à l'action de Nabuchodonosor II.

- Période achéménide (539-331 av. J.-C.) : Babylone succombe à son tour (539 av. J.-C.) sous les coups de Cyrus II qui incorpore la Mésopotamie dans l'empire perse. Fin des dynasties autochtones mésopotamiennes. Alexandre le Grand conquiert la Mésopotamie en 331 av. J.-C.

Les « premières civilisations »

La question des « origines de la civilisation », ou la quête du « berceau de la civilisation » ont longtemps guidé les recherches sur les plus anciennes civilisations historiques. On a un moment pensé que l’Égypte avait ce statut, puis avec la découverte de la Mésopotamie au milieu du XIXe siècle elle a reçu cet honneur. Ces réflexions étaient formulées suivant une vision linéaire de l'histoire, dans laquelle une civilisation donne naissance à une autre, le tout marqué par des idées de hiérarchisation des cultures. Les recherches actuelles ne plaident plus une telle chose : on identifie plusieurs centres, ayant émergé à des époques différentes, connaissant des étapes de développement similaires, mais essentiellement construites sur une origine qui leur est propre (endogène), avec des influences extérieures limitées voire inexistantes[24].

Du point de vue conceptuel, ces civilisations expérimentent la « révolution urbaine », remplissant les critères permettant de les considérer comme des « civilisations » au sens culturel, soit selon la définition forgée par G. Childe en 1950 : présence de villes, de travailleurs spécialisés, de surplus de production, société hiérarchisée en plusieurs classes, présence d'un État, de monuments publics, d'échanges à longue distance, d'un art, d'une écriture, d'un savoir scientifique[25].

Ces évolutions sont souvent vues dans une perspective évolutionniste, qui veut qu'au fil du temps les sociétés soient de plus en plus « complexes »[26] : développement du centralisme, de l'intégration politique et sociale, accroissement des inégalités sociales par le développement des hiérarchies des statuts et des richesses, ordonnant la société de haut en bas avec des dominants de plus en plus éloignés des dominés, aussi une diversification des rôles sociaux et métiers, donc plus généralement une différenciation sociale accentuée, qu'elle soit verticale ou horizontale. Dans cette perspective l'État est l'aboutissement d'une progression vers des structures politiques de plus en plus intégrées, avec pour prédécesseurs le clan, la tribu et la chefferie. Dans une approche dérivée de celle de Childe, les premiers États sont des « États primaires » (Pristine states), parce qu'ils expérimentent par elles-mêmes le passage de la chefferie à l'État, donnant ensuite naissance à une foule d'« États secondaires » (Secondary states), qui sont des États par imitation. L'Égypte et la Mésopotamie antiques partagent cette caractéristique avec quelques autres civilisations, plus tardives chronologiquement, qui sont, en l'état actuel des connaissances : la civilisation de la vallée de l'Indus, la Chine de l'âge du bronze, les aires mésoaméricaine et andine des périodes formatives[27]. Selon les critères des spécialistes de la question, reposant en bonne partie sur ceux de Childe, les premiers États se caractérisent en particulier par : une stratification sociale notable, permettant de distinguer une élite dirigeante, visible notamment dans l'archéologie par la présence d'une architecture monumentale (résidences, sanctuaires, tombes) et d'un art reflétant l'idéologie de l'élite dirigeante ; un réseau d'habitat hiérarchisé, dominé par une ville principale, impliquant une forme de centralisation des activités ; l'existence d'une spécialisation des activités et d'une organisation de la production, du stockage et des échanges à l'échelle de la société ; des pratiques rituelles et un culte organisé par les élites[28].

Les premières villes mésopotamiennes apparaissent lors d'un processus de concentration des populations qui pourrait être en bonne partie délibéré et soudain, donc l'évolution vers la société étatique et urbaine ne semble pas accidentelle. Quoi qu'il en soit, le mode de vie urbain s'impose par la suite puisque les textes des périodes postérieures ne semblent pas envisager d'alternative. Les causes et interprétations de ces phénomènes sont très discutées. La guerre et les rivalités ont pu jouer, de même que les facteurs environnementaux, la diversité offerte par le milieu de Basse Mésopotamie (plaine alluviale, marécages, steppe) ayant pu aider à la spécialisation agricole, à la constitution de surplus grâce à la possibilité de développer une agriculture irriguée à fort rendement sur un grand territoire, aussi au développement des échanges par le biais des voies fluviales. D'autres invoquent des facteurs économiques, comme les échanges, la spécialisation du travail, le développement de la comptabilité, soit parce qu'ils sont vus comme une manière de maximiser les potentialités du milieu et des groupes humains, soit, dans une approche opposée, plus pessimiste, parce qu'il est considéré qu'il s'agit d'un processus se faisant au profit des seules élites, animées par des motivations potentiellement variées (subsistance, survie, prestige, enrichissement, expansion, compétition, etc.), qui mettent en place un système de domination et d'exploitation du reste de la société et de ses ressources, conduisant à l'aliénation des plus faibles (les plus anciens textes comprenant des listes de gens de statut servile). Selon d'autres encore, il y aurait aussi des résistances à cette évolution, chez ceux vivant aux marges du monde urbain, peu documentés donc mal connus[29].

L'Égypte et la Mésopotamie sont également deux des quatre ou cinq civilisations à inventer l'écriture, donc une écriture « primaire »[30], et elles le font là encore en même temps et avant les autres, autour de 3300-3200 av. J.-C. Cela marque en principe le début de l'histoire, mais la situation est généralement envisagée sous un angle plus complexe. Les plus anciens documents écrits étant de nature administrative et le produit des institutions des premiers États, cette invention doit être replacée au sein des autres changements survenant à l'époque, qui, pris ensemble révèlent la profondeur du bouleversement à l'origine de l'Histoire, la civilisation et/ou l'État, selon la dénomination privilégiée. Ainsi, selon M. Liverani :

« Le début de la trajectoire historique est marqué par un phénomène d'une importance énorme, à l'heure actuelle supposé marquer le passage de la Préhistoire à l'Histoire au sens propre du terme. Le phénomène peut être désigné de différentes manières. Nous pouvons utiliser l’appellation de « révolution urbaine » si nous voulons souligner les formes de démographie et d’habitat, ou de « première urbanisation » si nous prenons en compte les cycles ultérieurs d’urbanisation. On peut parler de l'origine de l'État ou de l'État primitif, si l'on préfère en souligner les aspects politiques. On peut aussi souligner le début d'une stratification socio-économique marquée, et des métiers spécialisés, si l'on veut souligner le mode de production. Nous pouvons également utiliser le terme « origine de la complexité », si nous essayons de réunir tous les différents aspects sous un concept unificateur. L'origine de l'écriture a également été considérée comme marquant le début de l'histoire au sens propre du terme, à cause de l'idée dépassée qu'il n'y aurait pas d'histoire avant que des sources écrites ne soient disponibles. Mais maintenant qu'une telle idée est considérée comme simpliste ou fausse, nous pouvons toujours considérer l'écriture comme le point culminant le plus évident et symbolique de tout le processus[31]. »

Ces civilisations sont elles-mêmes les héritières des cultures qui expérimentent plusieurs millénaires plus tôt la « révolution néolithique », entre le Levant et le Zagros (le « Croissant fertile »), foyers qui essaiment vers les régions voisines par la suite (avec également l'apport d'un foyer de domestication saharien dans le cas égyptien, mais généralement tenu pour moins important). Elles récupèrent donc les avancées du mode de vie néolithique et ses évolutions postérieures durant le Chalcolithique : sédentarité, organisation communautaire villageoise ; économie reposant sur l'agriculture et l'élevage, puis l’arboriculture, l'irrigation ; le travail de la céramique, puis du métal (cuivre) développé postérieurement, industrie textile ; des réseaux de circulation des biens et des savoirs couvrant un vaste espace, etc. Ce sont des sociétés qui sont généralement vues comme égalitaires, quoi qu'organisées vers les périodes tardives en « chefferies », dont le cadre de vie et l'organisation politique sont en tout cas pré-étatiques et pré-urbains[32],[33],[34],[35].

Les débuts de la civilisation égyptienne

La période prédynastique égyptienne voit les fondations de l’État pharaonique égyptien être progressivement posées entre la fin du Ve millénaire av. J.‑C. et celle du IVe millénaire av. J.‑C., d'abord avec la culture de Badari en Moyenne-Égypte, puis la culture de Nagada en Haute-Égypte, alors qu'en Basse-Égypte se développe la culture de Maadi-Bouto, ouverte aux influences proche-orientales. L'expansion de la culture de Nagada vers les autres régions marque le début du processus d'unification de la vallée du Nil et de formation de l'État, qui se concrétise à la fin du millénaire[36]. Abydos fonctionne alors comme une nécropole royale, en lien avec les deux autres sites majeurs que sont Nagada puis Hiérakonpolis. Les premiers signes écrits permettent d'identifier le début de l'administration et la présence de souverains formant une « dynastie 0 » absente de l'historiographie traditionnelle, dont il n'est pas assuré qu'elle ait dominé toute l'Égypte[37].

L'unification est traditionnellement attribuée au roi Ménès, assimilé à Narmer, identifié par des sources écrites et artistiques. C'est le premier roi de la première dynastie égyptienne, régnant vers 3000 av. J.-C. Avec lui s'ouvre la période thinite (v. 3000-2700 av. J.-C.) qui comprend les deux premières dynasties, la première phase d'un royaume égyptien unifié et plus largement la période qui parachève la formation de la civilisation égyptienne pharaonique. Elle est documentée par les découvertes effectuées dans les nécropoles d'Abydos et de Saqqarah[38].

Le cimetière d'Oumm el-Qa'ab près d'Abydos, nécropole des rois des premières dynasties égyptiennes.

Le cimetière d'Oumm el-Qa'ab près d'Abydos, nécropole des rois des premières dynasties égyptiennes. Manche du couteau de Gebel el-Arak. Abydos, v. 3300-3200 av. J.-C. Musée du Louvre.

Manche du couteau de Gebel el-Arak. Abydos, v. 3300-3200 av. J.-C. Musée du Louvre. Statue d'albâtre d'une divinité babouin avec le nom du pharaon Narmer inscrit sur sa base. V. 3000 av. J.-C., Ägyptisches Museum.

Statue d'albâtre d'une divinité babouin avec le nom du pharaon Narmer inscrit sur sa base. V. 3000 av. J.-C., Ägyptisches Museum.

La période de l'Ancien Empire (v. 2700-2200 av. J.-C.) s'ouvre apparemment sans rupture avec la précédente. La IIIe dynastie est dominée par la figure de Djoser, le premier pharaon à se faire enterrer dans une pyramide (à Saqqarah), dont le maître d’œuvre serait l'architecte Imhotep. La IVe dynastie est celle du pharaon Snéfrou puis de ses successeurs Khéops, Khéphren et Mykérinos, qui construisent d'imposantes pyramides à Gizeh près de Memphis, la nouvelle capitale. La Ve dynastie et la VIe dynastie, marquée par les longs règnes de Pépi Ier et Pépi II, sont des périodes d'épanouissement du pouvoir monarchique et de développement administratif. Le pharaon de l'Ancien Empire est un personnage d'essence divine, bénéficiant d'un culte après sa mort, qui revêt des aspects « solaires » avec l'essor du culte du dieu-soleil Rê auquel il est assimilé (visible notamment dans l'érection de temples solaires). Il est appuyé par une élite administrative puissante qui érige à son tour ses tombes privées (dans des mastabas richement ornés). L'Ancien Empire voit également une phase d'expansion vers la Nubie et hors de la vallée du Nil, pour l'acquisition de matières premières, et l’établissement de relations commerciales et diplomatiques avec le Levant (Byblos, Ebla), aussi en direction du pays de Pount (vers l’Éthiopie)[39].

Ruines du complexe funéraire du roi Djéser à Saqqarah, dominées par sa pyramide à degrés, XXVIIe siècle

Ruines du complexe funéraire du roi Djéser à Saqqarah, dominées par sa pyramide à degrés, XXVIIe siècle Les trois grandes pyramides du plateau de Gizeh, érigées sous la IVe dynastie.

Les trois grandes pyramides du plateau de Gizeh, érigées sous la IVe dynastie. Le visage du Sphinx de Gizeh, v. 2500 av. J.-C.

Le visage du Sphinx de Gizeh, v. 2500 av. J.-C.

La dynamique centralisatrice s'essouffle à la fin de la VIe dynastie, à laquelle succède la première Période intermédiaire (v. 2200-2030 av. J.-C.), qui comprend quatre dynasties, qui ont pu régner au même moment sur des parties différentes du pays. Le pays s'est en effet divisé politiquement, entre plusieurs centres de pouvoir (Memphis, Hérakléopolis, Thèbes). La période est mal documentée, mais les générations postérieures en ont retenu l'image d'un temps chaotique, marqué par des guerres et des famines, un traumatisme à ne plus reproduire[40].

Sumer et ses voisins

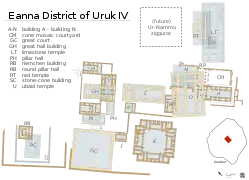

La Mésopotamie entre dans l'ère historique, étatique et urbaine au IVe millénaire av. J.‑C., durant la période d'Uruk. Celle-ci doit son nom à la ville la plus étendue de cette période, située dans le sud de la Mésopotamie, qui est également le lieu de découverte du plus grand ensemble de monuments et des premières tablettes écrites (essentiellement de nature administrative), datés d'environ 3300-3000 av. J.-C. La période précédant cet essor est très mal connue. On sait que des villes émergent au début du IVe millénaire av. J.‑C. dans le nord de la Mésopotamie (Tell Brak), également en Iran du sud-ouest (Suse). La révolution urbaine n'est donc pas cantonnée à la seule Basse Mésopotamie. Il n'empêche que c'est cette dernière qui exerce la plus grande influence culturelle durant cette période, appuyée sur une économie agricole très productive grâce à ses canaux d'irrigation dérivés de ses deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui sont également des voies navigables facilitent les échanges, donc des éléments très favorables au développement d'une civilisation urbaine. Les régions voisines reprennent divers aspects de la culture « urukéenne », et des comptoirs ou colonies venus de Basse Mésopotamie semblent se développer en Haute Mésopotamie[41],[42],[43].

Localisation des sites principaux identifiés en Mésopotamie méridionale durant le IVe millénaire av. J.‑C.

Localisation des sites principaux identifiés en Mésopotamie méridionale durant le IVe millénaire av. J.‑C. Les zones d'influence « urukéenne ».

Les zones d'influence « urukéenne ». Le groupe monumental du secteur de l'Eanna à Uruk, niveau IV, v. 3200 av. J.-C.

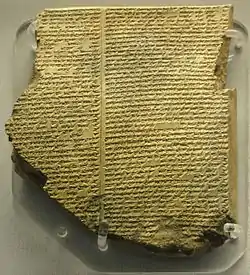

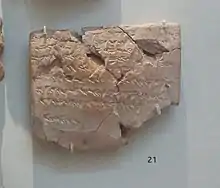

Le groupe monumental du secteur de l'Eanna à Uruk, niveau IV, v. 3200 av. J.-C..jpg.webp) Tablette provenant d'Uruk, v. 3100-3000 av. J.-C., enregistrant des distributions de bière depuis les magasins d'une institution. British Museum.

Tablette provenant d'Uruk, v. 3100-3000 av. J.-C., enregistrant des distributions de bière depuis les magasins d'une institution. British Museum.

En dépit du recul de l'influence sud mésopotamienne au tournant du IIIe millénaire av. J.‑C., la civilisation urbaine continue de prospérer au IIIe millénaire av. J.‑C. La partie sud de la Basse Mésopotamie (la période des dynasties archaïques), le pays de Sumer, est constitué de plusieurs royaumes, des cités-États, disposant d'institutions bien organisées (des palais et des temples), dirigées par une élite puissante et riche (comme en témoignent les tombes royales d'Ur du milieu du millénaire). L'usage de l'écriture se développe, pour des finalités administratives mais aussi des activités savantes (archives de Girsu, Shuruppak, Adab). Du point de vue ethnique, on distingue deux peuples principaux coexistant dans le Sud mésopotamien à cette période : les Sumériens, un peuple parlant le sumérien, une langue isolée, dominante dans la partie la plus méridionale de la Mésopotamie, et derrière qui on voit généralement les inventeurs de l'écriture mésopotamienne ; les « Akkadiens », terme qui recouvre en fait un ensemble de populations parlant des langues sémitiques, majoritaires dans la partie nord[44],[45]. Encore plus au nord, les autres populations sont là aussi majoritairement de langue sémitique. Des royaumes pratiquant l'écriture mésopotamienne se développent en Syrie sous l'influence sumérienne, au moins à partir du milieu du millénaire (Mari, Ebla, Nagar, Urkesh)[46] et les sociétés connaissent un processus de hiérarchisation sociale marquée (tombes de Tell Umm el-Marra). Dans le sud-ouest iranien se développe la civilisation élamite, organisée autour de plusieurs entités politiques situées dans des régions hautes, et dont le principal centre urbain et culturel est la ville de Suse, située dans les régions basses au contact de la Mésopotamie ; elle a d'abord mis au point son propre système d'écriture, « proto-élamite », avant d'adopter le cunéiforme[47],[48].

Cette époque s'achève par l'apparition de l'empire d'Akkad (v. 2340-2190 av. J.-C.), premier État qui parvient à unifier les cités de Mésopotamie, sous la direction de Sargon d'Akkad, une des grandes figures de l'histoire mésopotamienne. Cet empire domine aussi une partie de la Syrie et du plateau Iranien et connaît son apogée sous le règne de Naram-Sîn. Après la chute d'Akkad au début du XXe siècle av. J.-C., dont les artisans principaux seraient les Gutis, peuple venu des montagnes occidentales, il se passe quelques décennies avant qu'un nouvel empire n'émerge depuis la Mésopotamie, celui de la troisième dynastie d'Ur (v. 2112-2004 av. J.-C.). Il est couramment vu comme l'archétype de l’État mésopotamien centralisateur et bureaucratique, au moins dans ses intentions, dont le plus éloquent témoignage sont les dizaines de milliers de tablettes administratives qu'il a laissées derrière lui[49],[50].

Les sites principaux de Basse Mésopotamie durant la période des dynasties archaïques.

Les sites principaux de Basse Mésopotamie durant la période des dynasties archaïques. Statuette d'un bouquetin se nourrissant des feuilles d'un arbuste, tombes royales d'Ur, v. 2500 av. J.-C. British Museum.

Statuette d'un bouquetin se nourrissant des feuilles d'un arbuste, tombes royales d'Ur, v. 2500 av. J.-C. British Museum.

Étendue approximative de l'empire d'Akkad à son apogée v. 2250 av. J.-C., et direction des campagnes militaires extérieures.

Étendue approximative de l'empire d'Akkad à son apogée v. 2250 av. J.-C., et direction des campagnes militaires extérieures. La Stèle de victoire du roi Naram-Sin d'Akkad, musée du Louvre.

La Stèle de victoire du roi Naram-Sin d'Akkad, musée du Louvre. L'extension de l'empire de la troisième dynastie d'Ur sous le règne de Shulgi, et son organisation centre/périphérie.

L'extension de l'empire de la troisième dynastie d'Ur sous le règne de Shulgi, et son organisation centre/périphérie. Ruines d'Ur (Mésopotamie), avec la ziggurat en arrière-plan.

Ruines d'Ur (Mésopotamie), avec la ziggurat en arrière-plan.

Aux marges de cet ensemble l'archéologie a identifié plusieurs cultures urbaines ou proto-urbaines, qui ne pratiquent cependant pas ou alors très peu l'écriture et sont documentées épisodiquement par les civilisations pratiquant l'écriture. Le reste du plateau Iranien et les régions voisines voient le développement de plusieurs centres urbains : Jiroft dans le Kerman, Mundigak et Shahr-i Sokhteh dans le bassin de l'Helmand, Namazga-depe et Altyn-depe dans les contreforts du Kopet-Dag, puis plus loin les sites du complexe archéologique bactro-margien (ou civilisation de l'Oxus). Sur les rives du golfe Persique et de la mer d'Arabie se trouvent les pays de Dilmun (sur l'île de Bahrein) et de Magan (dans l'actuel Oman, où on extrait du cuivre), situés entre la Mésopotamie et la civilisation de l'Indus et échangent avec elles[51]. Au Levant l'urbanisation est certes en plein essor en Syrie, mais dans la moitié méridionale, après un essor remarquable dans la première moitié du IIIe millénaire av. J.‑C., l'habitat se rétracte. En Anatolie centrale la présence de petites principautés se décèle, notamment par le trésor d'Alacahöyük[52].

Localisation des principaux sites et régions de la partie orientale du Moyen-Orient dans la seconde partie du IIIe millénaire av. J.‑C.

Localisation des principaux sites et régions de la partie orientale du Moyen-Orient dans la seconde partie du IIIe millénaire av. J.‑C..jpg.webp) Rapace en chlorite, provenant de la région de Jiroft, v. 2900-2300 av. J.-C.

Rapace en chlorite, provenant de la région de Jiroft, v. 2900-2300 av. J.-C.

.jpg.webp)

.jpg.webp)

L'âge du Bronze moyen

La première moitié du IIe millénaire av. J.‑C. correspond dans la chronologie des âges des métaux à l'âge du bronze moyen (v. 2000-1600 av. J.-C.). Elle voit le développement d'États territoriaux dans plus de régions que précédemment, sans que des pôles culturels centraux ou des puissances politiques hégémoniques n'émergent à nouveau. Cela donne naissance à un monde multi-centré, intégrant d'anciennes périphéries (Anatolie, Syrie), qui ont désormais un niveau de développement technologique et socio-politique similaire à ceux de l’Égypte et de la Mésopotamie. Alors que la situation politique est très fragmentée au début du millénaire, progressivement se constituent des puissances régionales se partageant le concert politique dans une sorte d'équilibre des pouvoirs, situation qui prend sa forme définitive durant l'âge du Bronze récent. Par ailleurs, on voit une extension de l'espace couvert par les réseaux d'échanges vers l'ouest, avec l'intégration de la Crète, mais une rétractation à l'est où les routes commerciales du Golfe et du plateau Iranien sont moins actives à la fin de la période (ce qui semble lié à l'effondrement de la civilisation de l'Indus après 1900 av. J.-C.)[53].

L'Égypte est réunifiée vers 2030 av. J.-C. par la dynastie de Thèbes, la XIe dynastie, avec Montouhotep II qui rétablit l'autorité et le prestige monarchique. C'est le début du Moyen Empire (v. 2030-1780 av. J.-C.). La XIIe dynastie, des rois nommés Sésostris et Amenemhat, marque l'apogée de cette période, grâce à une reprise en main active de l'administration, ravagée par les troubles antérieurs. L'activité de ces rois à Karnak près de Thèbes et dans l'oasis du Fayoum témoigne de leur puissance et de leur richesse retrouvées. Ils parviennent également à reprendre le contrôle sur la Nubie. En revanche si leur influence est perceptible au Levant méridional, il n'est pas assuré qu'elle se soit accompagnée d'une domination politique, et l’Égypte est à l'écart du concert international proche-oriental durant cette période. Du point de vue culturel, cette période est notamment marquée par une floraison littéraire, et l'affirmation du dieu thébain Amon[54].

L’Égypte sous l'Ancien et le Moyen Empire.

L’Égypte sous l'Ancien et le Moyen Empire. Ruines du temple funéraire de Montouhotep II à Deir el-Bahari.

Ruines du temple funéraire de Montouhotep II à Deir el-Bahari.

.jpg.webp) Statue de Sésostris II, détail. Ny Carlsberg Glyptotek

Statue de Sésostris II, détail. Ny Carlsberg Glyptotek

.jpg.webp) Copie d'un passage du papyrus Prisse, texte des Instructions de Kagemni en hiératique, v. 1900 av. J.-C.

Copie d'un passage du papyrus Prisse, texte des Instructions de Kagemni en hiératique, v. 1900 av. J.-C.

Au Proche-Orient, le début du IIe millénaire av. J.‑C. voit des chefs tribaux des Amorrites, peuple originaire de Syrie, s'installent à la tête de royaumes aussi bien en Syrie qu'en Mésopotamie, et y établissent des dynasties concurrentes, tout en formant un ensemble culturel cohérent (un koinè), reposant en bonne partie sur l'héritage syro-mésopotamien ancien mais aussi sur des pratiques originales (visibles notamment dans les relations diplomatiques). Les principaux royaumes de cette période (période paléo-babylonienne, période d'Isin-Larsa) sont Isin et Larsa dans le sud mésopotamien, Eshnunna dans les régions à l'est du Tigre, Mari sur l'Euphrate dont le palais royal a livré des milliers de tablettes, essentielles pour la connaissance de cette période, Yamkhad (Alep) et Qatna en Syrie intérieure. Assur est à cette époque une cité peu puissante politiquement, mais ses marchands ont tissé un réseau commercial très lucratif en Anatolie, documenté par des milliers de tablettes mises au jour à Kültepe (période paléo-assyrienne). Un autre réseau commercial très actif est celui du golfe Persique, qui profite aux villes du sud mésopotamien (Ur, Larsa) avant de se rétracter. Autour de 1800 av. J.-C. un souverain amorrite nommé Samsi-Addu parvient à unifier toute la Haute Mésopotamie, mais à sa mort en 1775 son royaume s'effondre. Hammurabi de Babylone (1792-1750 av. J.-C.) parvient ensuite à dominer la majeure partie de la Mésopotamie. Avec lui le royaume babylonien devient une des principales puissances du monde antique (première dynastie de Babylone). Ses successeurs parviennent à se maintenir au pouvoir tout en perdant peu à peu des territoires, jusqu'à la chute de Babylone sous les coups des Hittites en 1595 av. J.-C.[55],[56]

Cet acte marque la montée en puissance d'un autre royaume amené à durer, implanté dans le pays appelé Hatti d'où vient le nom Hittites, au cœur de l'Anatolie. Ses rois constituent à la fin du XVIIe siècle av. J.-C. un royaume en mesure de vaincre les deux grands royaumes amorrites, Alep et Babylone. Néanmoins des querelles dynastiques freinent son expansion[57].

Localisation des principales villes de la Mésopotamie des premiers siècles du IIe millénaire av. J.‑C..

Localisation des principales villes de la Mésopotamie des premiers siècles du IIe millénaire av. J.‑C...jpg.webp) Déesse au vase jaillissant, Mari, début du IIe millénaire av. J.‑C. Musée d'Alep.

Déesse au vase jaillissant, Mari, début du IIe millénaire av. J.‑C. Musée d'Alep. L'extension du royaume babylonien sous le règne de Hammurabi et de ses successeurs.

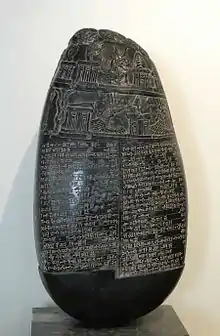

L'extension du royaume babylonien sous le règne de Hammurabi et de ses successeurs. Le roi Hammurabi de Babylone (1792-1750 av. J.-C.) face au dieu Shamash, détail de la stèle du Code de Hammurabi. Musée du Louvre.

Le roi Hammurabi de Babylone (1792-1750 av. J.-C.) face au dieu Shamash, détail de la stèle du Code de Hammurabi. Musée du Louvre. Lettre d'un marchand assyrien. Période paléo-assyrienne, XIXe siècle av. J.-C., Kültepe, Metropolitan Museum.

Lettre d'un marchand assyrien. Période paléo-assyrienne, XIXe siècle av. J.-C., Kültepe, Metropolitan Museum.

Plus au sud, le Levant central et méridional (Canaan) est peu documenté par les textes, mais on y décèle l'existence de petits royaumes comme celui de Byblos, qui prospère grâce au commerce avec l'Égypte. Les populations sémitiques du Levant ont alors des contacts réguliers avec la vallée du Nil, s'y rendent en nombre, et c'est probablement dans ce milieu que sont élaborés les premières formes d'alphabet, dérivées des hiéroglyphes (alphabet protosinaïtique).

C'est aussi dans ce contexte qu'un groupe de populations sémitiques, les Hyksos, s'implante dans le delta du Nil et y fonde des dynasties, la plus importante régnant à Avaris. Ils causent des pertes territoriales importantes aux rois thébains de la XIIIe dynastie dynastie, qui disparaît peu après. C'est la deuxième Période intermédiaire (v. 1750-1550 av. J.-C.). Au sud la Nubie, le pays de Koush, se rend indépendante sous la direction des rois de Kerma. L'« invasion » hyksos et la division qui s'ensuit sont vus comme de grands malheurs dans la tradition postérieure égyptienne ; elle introduit des influences asiatiques, mais la tradition égyptienne résiste, y compris en pays dominé par les Hyksos où elle conserve une grande influence. Les souverains indépendants de Thèbes parviennent progressivement à prendre le contrôle de la situation[58].

Dans le monde égéen, l'âge du bronze est divisé entre trois aires culturelles : la Crète de culture « minoenne », les Cyclades de culture « cycladique » et la Grèce continentale de culture « helladique ». Elles se développent depuis la fin du IVe millénaire av. J.‑C. et présentent toutes des spécificités, tout en entretenant des contacts les unes avec les autres. La Crète connaît l'essor le plus marqué durant le Bronze moyen, stimulée par les relations avec les régions orientales. Elle est cependant moins centralisée que ces dernières, les « palais » de Cnossos, Phaistos et Malia ne fonctionnant manifestement pas comme des centres administratifs de royaumes très hiérarchisés à l'image de ceux du Proche-Orient, mais peut-être plutôt comme des centres cérémoniels. Elle dispose de ses propres écritures, les hiéroglyphes crétois et le Linéaire A, non déchiffrées. Vers la fin de la période Cnossos semble devenir le site principal, et l'influence minoenne s'étend sur son voisinage, notamment dans les Cyclades comme l'atteste le site d'Akrotiri sur l'île de Santorin (détruit par l'éruption du volcan voisin, vers la fin du XVIe siècle av. J.-C.). Il est néanmoins excessif d'y voir une « thalassocratie ». Les poteries minoennes se retrouvent jusqu'au Proche-Orient[59].

À l'autre extrémité dans le plateau Iranien, l'Élam reste une puissance politique majeure, bénéficiant notamment des retombées économiques des routes de l'étain reliant les mines situées plus à l'est à la Mésopotamie. Ce sont les armées de ce royaume qui ont porté le coup de grâce à la troisième dynastie d'Ur au début de la période, et elles réalisent régulièrement des incursions en Babylonie durant les siècles suivants, sans parvenir à s'y imposer durablement. Quant aux civilisations du reste du plateau Iranien, elles prospèrent au début du IIe millénaire av. J.‑C. puis s'enfoncent dans une crise après 1700 av. J.-C.[60]

L'âge du Bronze récent

La période qui va d'environ 1600 à 1200 av. J.-C. est caractérisée au Moyen-Orient comme un âge du bronze récent. Dans la continuité de la phase précédente avec laquelle elle présente de nombreux points communs, elle est caractérisée du point de vue géopolitique par la présence de royaumes de puissance équivalente dominant le concert politique international, l'Égypte entrant alors en contact direct avec les grands royaumes du Proche-Orient. La concentration politique et a conduit à un système reposant sur une poignée de grandes puissances : l’Égypte, les Hittites, le Mittani puis l'Assyrie, Babylone et l'Élam[53]. Apparaissent alors des « empires » constitués de nombreux royaumes vassaux soumis durablement par un des grands royaumes, qui se disputent en particulier la domination de la riche région de Syrie. Le monde connu de l'époque va de la mer Égée jusqu'à l'Iran, avec une plus grande intégration de la Méditerranée orientale.

En Égypte, le roi thébain Ahmosis Ier vainc les Hyksos vers 1540, puis Koush (Nubie), ce qui marque le début de la XVIIIe dynastie, et du Nouvel Empire (v. 1540-1200 av. J.-C.). C'est la période la mieux documentée de l’Égypte pharaonique, en particulier grâce à l'activité de ses souverains. La XVIIIe dynastie rétablit la prospérité de l'Égypte, et après le règne de Hatchepsout, la seule femme à avoir régné par elle-même dans ce royaume, Thoutmosis III réalise plusieurs campagnes militaires qui lui permettent de se tailler un empire au Levant (surtout à Canaan), et d'aller jusqu'à l'Euphrate, faisant de l’Égypte une puissance du Proche-Orient, luttant contre le Mittani et les Hittites pour l'hégémonie sur les riches cités de Syrie. Avec lui s'affirme la figure du pharaon combattant, reprise par ses successeurs. Au sud l'empire égyptien va en Nubie jusqu'à la quatrième cataracte, et les mines d'or de ce pays servent grandement la politique pharaonique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les rois se font inhumer dans la vallée des Rois près de Thèbes qui, bien que pour la plupart pillées dès l'Antiquité (à l'exception notable du tombeau de Toutankhamon), ont livré et livrent encore d'importantes informations sur l'histoire de la période. Les temples égyptiens de Karnak (Louxor) et d'ailleurs font l'objet de grands travaux reflétant la puissance du royaume et de son grand dieu, Amon-Rê. L'époque amarnienne (du nom de la résidence royale d'alors, Tell el-Amarna) au milieu du XIVe siècle av. J.-C., sous le roi Amenhotep IV/Akhénaton, voit la promotion du dieu Aton, réforme religieuse qui entraîne beaucoup de débats[61].

Après sa mort et le règne bref de Toutankhamon qui doit sa célébrité à la découverte de sa tombe, la succession houleuse aboutit à la mise en place de la XIXe dynastie. Ses rois doivent rapidement intervenir au Levant où leur domination est bousculée par les offensives hittites (voir plus bas). Cette affaire se solde sous le règne de Ramsès II avec la conclusion d'une paix durable (et après la fameuse mais non décisive bataille de Qadesh) qui permet à l'Égypte de consolider sa domination sur ses provinces asiatiques (après des pertes notables comme Ugarit et l'Amurru). Par la suite les Libyens font peser une menace plus directe sur le delta du Nil à la fin de la dynastie, qui se prolonge au début de la suivante, la XXe dynastie (la dynastie des Ramsès), qui est amenée à voir la fin de l'empire égyptien[62].

Portrait de Thoutmosis III. Musée de Louxor.

Portrait de Thoutmosis III. Musée de Louxor.

Peinture de la tombe du roi Sethnakht, premier de la XXe dynastie.

Peinture de la tombe du roi Sethnakht, premier de la XXe dynastie. Papyrus d'Ani, copie du Livre des morts des Anciens Égyptiens, v. 1200 av. J.-C.

Papyrus d'Ani, copie du Livre des morts des Anciens Égyptiens, v. 1200 av. J.-C.

En Syrie et en Haute Mésopotamie, la puissance dominante au début de la période est le royaume du Mittani, dirigé par une élite hourrite depuis les cités de la région du Khabur (sa capitale, Wassukanni, n'a pas été identifiée). Fondé dans des conditions obscures au XVIe siècle av. J.-C., il domine les royaumes syriens (Alep, Ugarit, Alalakh, Qatna, etc.) et étend son influence jusqu'à l'est du Tigre (visible notamment à Nuzi, dans le royaume d'Arrapha). En Syrie, il doit défendre sa zone d'influence face aux incursions des Égyptiens et des Hittites[63],[64].

En Anatolie l'histoire du royaume hittite est marquée par différents soubresauts qui permettent à d'autres entités politiques de prendre de l'autonomie, en particulier l'Arzawa[65] (de population louvite) en Asie mineure et le Kizzuwatna[66] en Cilicie, qui balance entre Hittites et Mittani. Sur leur frontière nord ils font face à la menace permanente d'attaques des Gasgas, ensemble de tribus montagnardes qui ne sont jamais soumises durablement[67]. Au XIVe siècle av. J.-C. le royaume hittite reprend de la puissance (période du « Nouvel Empire », v. 1400-1200 av. J.-C.). Sa capitale, Hattusa, est dominée par une citadelle imposante où se trouve le palais royal, et dispose de nombreux temples. Elle a livré une abondante documentation cunéiforme qui sert de base à la reconstitution de l'histoire hittite. Sur le plan militaire, le roi Suppiluliuma Ier (1344-1322 av. J.-C.) parvient à rétablir son autorité en Anatolie puis à enfoncer les lignes du Mittani en Syrie, avant de prendre sa capitale, ce qui porte un coup fatal à son statut de grande puissance. Ses successeurs consolident leur emprise sur la Syrie face aux Égyptiens (notamment lors de la bataille de Qadesh) et en Anatolie (destruction de l'Arzawa)[68].

La Babylonie connaît au milieu du IIe millénaire av. J.‑C. une grave crise politique, économique et peut-être aussi écologique. Elle est partagée entre une dynastie fondée par des Kassites (peuple apparemment originaire du Zagros) qui règne sur Babylone, et la première dynastie du Pays de la Mer qui domine le sud. Les premiers l'emportent et réunifient le sud mésopotamien, avant d'entreprendre la reconstruction de ces grandes villes et la remise en valeur de ses campagnes. La dynastie kassite de Babylone (v. 1595-1155 av. J.-C.) est celle qui occupe le plus longuement le trône de cette cité, asseyant ainsi son autorité et son prestige en tant que capitale politique et aussi ville sacrée. Bien que d'origine étrangère, les rois kassites se fondent dans le moule culturel babylonien, qui connaît alors un rayonnement sans précédent. La langue babylonienne sert de langue diplomatique dans tout le Moyen-Orient, et est enseignée dans les principales chancelleries, y compris en Égypte ; ses textes littéraires phares, tels que l’Épopée de Gilgamesh, se diffusent en même temps et avec eux l'influence culturelle babylonienne[69].

Localisation des régions et principales villes de l'Anatolie hittite.

Localisation des régions et principales villes de l'Anatolie hittite.

Localisation des principaux sites de la Mésopotamie durant l'âge du bronze récent.

Localisation des principaux sites de la Mésopotamie durant l'âge du bronze récent. Reliefs en briques cuites du temple construit par le roi kassite Kara-indash à Uruk, au milieu du XVe siècle Pergamon Museum.

Reliefs en briques cuites du temple construit par le roi kassite Kara-indash à Uruk, au milieu du XVe siècle Pergamon Museum.

Une des caractéristiques de cette période est en effet l'existence d'un concert diplomatique de grande ampleur, contrepartie aux affrontements militaires. Il est documenté notamment par les lettres d'Amarna, des tablettes cunéiformes retrouvées en Égypte relevant de la correspondance officielle des rois Amenhotep III, Akhénaton et Toutankhamon, et aussi des textes diplomatiques hittites mis au jour à Hattusa. Les grands rois (Égypte, Babylone, Hittites, Mittani puis Assyrie) s'échangent régulièrement des messages et des présents suivant des principes implicites devant respecter le rang de chacun, et concluent à plusieurs reprises des alliances matrimoniales, ainsi que des traités de paix. Les plus grandes interactions entre les différentes parties du Moyen-Orient et ses régions voisines sont également visibles dans l'essor des échanges de biens (notamment les métaux tels que le cuivre de Chypre et l'étain du plateau Iranien, aussi des pierres telles que le lapis-lazuli d'Afghanistan) ; cette période voit le développement du commerce maritime en Méditerranée orientale, reposant sur des ports animés par des groupes marchands dynamiques (Ugarit, Tyr, Byblos), illustré aussi par l'épave d'Uluburun. Ugarit (Syrie) en particulier, qui a livré une documentation très abondante, est exemplaire du cosmopolitisme de ce temps, à la croisée des différentes cultures du Moyen-Orient. C'est aussi le premier endroit pour lequel l'usage courant d'une écriture alphabétique (cunéiforme) soit documenté[70]. Chypre occupe une place importante en tant que lieu d'extraction du cuivre, exporté sous la forme de lingots vers les pays voisins (c'était la principale cargaison de l'épave d'Uluburun). Jusqu'alors peu urbanisée, l'île se dote de premiers centres urbains (Enkomi, Kition). C'est une terre de rencontre entre Levant, Anatolie et Égée qui développe de ce fait un profil culturel bigarré. Elle développe sa propre écriture, le chypro-minoen, non déchiffré. Dans la documentation cunéiforme, il est généralement considéré qu'elle correspond au pays d'Alashiya, dont le souverain est un interlocuteur des pharaons dans la documentation d'Amarna[71].

La situation politique au Moyen-Orient durant la première moitié du XIVe siècle av. J.-C., au début de la période couverte par les Lettres d'Amarna.

La situation politique au Moyen-Orient durant la première moitié du XIVe siècle av. J.-C., au début de la période couverte par les Lettres d'Amarna. Une lettre de la correspondance diplomatique entre Burna-Buriash II et le pharaon Nibhurrereya (Toutânkhamon ?) retrouvée à Tell el-Amarna (EA 9). British Museum.

Une lettre de la correspondance diplomatique entre Burna-Buriash II et le pharaon Nibhurrereya (Toutânkhamon ?) retrouvée à Tell el-Amarna (EA 9). British Museum. Maquette du bateau échoué à Uluburun.

Maquette du bateau échoué à Uluburun. Lingot de cuivre provenant de l'épave d'Uluburun.

Lingot de cuivre provenant de l'épave d'Uluburun.

La situation au XIIIe siècle av. J.-C. après l'expansion des Assyriens.

La situation au XIIIe siècle av. J.-C. après l'expansion des Assyriens.

Cette situation profite notamment du dynamisme plus important du monde égéen où se développent des entités politiques plus importantes, en Asie mineure : l'Arzawa et ses successeurs ; Troie, alors un important site fortifié qui pourrait correspondre au royaume de Wilusa des textes hittites[72]. La Crète perd son influence à la suite de troubles (apparemment internes) au milieu du XVe siècle av. J.-C., et lui succède une période de prépondérance culturelle de la Grèce continentale, où apparaît la civilisation mycénienne (la phase récente des cultures « helladiques »). Reprenant en partie de l'héritage minoen, qui se mêlent aux traditions locales antérieures, elle se développe autour de plusieurs cités (Mycènes, Pylos, Thèbes) et s'étend par la suite (par conquête ?) en direction de la Crète (où Cnossos et La Canée sont les sites principaux). Elle est apparemment partagée entre plusieurs royaumes dirigés depuis des citadelles fortifiées où sont érigés des palais, où des scribes produisent à l'image des royaumes orientaux des documents administratifs, mais dans une nouvelle écriture, le Linéaire B, qui transcrit une forme ancienne du grec. Les tombes rondes (à tholos) de Mycènes témoignent de la richesse accumulée par les souverains du début de la période (« trésor d'Atrée »)[73]. Il est tentant de voir derrière ces royaumes ceux des Achéens des temps héroïques décrits par Homère, mais il n'y a pas d'information sur leur histoire politique ; les textes hittites évoquent cependant un pays appelé Ahhiyawa quelque part vers l'Égée, dont le nom ressemble fortement à celui des Achéens homériques[74].

Sceau-cachet en argent inscrit en cunéiforme et hiéroglyphes hittites du roi Tarkasnawa de Mira-Kuwaliya, une des entités politiques liées à l'Arzawa, XIIIe siècle av. J.-C. Walters Art Museum.

Sceau-cachet en argent inscrit en cunéiforme et hiéroglyphes hittites du roi Tarkasnawa de Mira-Kuwaliya, une des entités politiques liées à l'Arzawa, XIIIe siècle av. J.-C. Walters Art Museum..jpg.webp)

Les principaux sites archéologiques autour de la mer Égée durant la période mycénienne.

Les principaux sites archéologiques autour de la mer Égée durant la période mycénienne. La forteresse de Mycènes.

La forteresse de Mycènes. Tablette inscrite en linéaire B, XIIIe siècle av. J.-C., Mycènes, Musée national archéologique d'Athènes.

Tablette inscrite en linéaire B, XIIIe siècle av. J.-C., Mycènes, Musée national archéologique d'Athènes.

La défaite du Mittani face aux Hittites rabat les cartes du jeu politique proche-oriental, en ouvrant la voie aux ambitions d'un autre royaume de Mésopotamie du nord, l'Assyrie. Il est formé à partir de sa capitale éponyme, Assur, ce nom désignant aussi le dieu national Assur, considéré comme le véritable souverain du royaume (royaume médio-assyrien, v. 1400-1050 av. J.-C.). En quelques années dans la seconde moitié du XIVe siècle av. J.-C. ce royaume s'affirme comme une puissance militaire rivalisant avec les Hittites et Babylone. Puis au XIIIe siècle av. J.-C. ses rois consolident leur emprise sur la Haute Mésopotamie en annexant ce qu'il restait du Mittani puis en implantant des lieux de pouvoir dans la région (Dur-Katlimmu, Tell Sabi Abyad, Tell Chuera, etc.) et infligent des défaites cinglantes aux deux autres grandes puissances rivales[75].

Du côté de l'Iran, l'Élam est sorti des âges obscurs grâce à une série de rois dynamiques, qui entreprennent d'importants travaux à Suse et dans sa région (Chogha Zanbil, fondée par le roi Untash-Napirisha). Puis au début du XIIe siècle av. J.-C. une nouvelle lignée de rois, les Shutrukides, met sur pied une redoutable machine de guerre, qui s'étend vers la Mésopotamie. En 1155, ils s'emparent de Babylone et mettent fin à la dynastie kassite, emportant de nombreux trésors depuis la Babylonie, dont la stèle du Code de Hammurabi[76]. Mais ils ne sont pas en mesure de capitaliser sur leur succès, battent en retraite avant de subir la revanche babylonienne lors d'une offensive conduite par le roi Nabuchodonosor Ier (vers 1100). Cette victoire donne un regain de dynamisme à Babylone, notamment grâce à la récupération de la statue du grand dieu national Marduk qui avait été emportée en butin par les Élamites ; c'est sans doute à cette période qu'est écrit Enuma elish, le principal texte mythologique babylonien, célébrant la toute-puissance de cette divinité et de sa ville[77].

Double représentation du roi assyrien Tukulti-Ninurta Ier (1233-1197), debout et assis, sur un autel sculpté (copie). Pergamon Museum.

Double représentation du roi assyrien Tukulti-Ninurta Ier (1233-1197), debout et assis, sur un autel sculpté (copie). Pergamon Museum.

Détail d'une stèle (kudurru) rapportant les gratifications octroyées par Nabuchodonosor Ier à un de ses officiers à la suite de la victoire contre l'Élam ; représentations de divinités. British Museum.

Détail d'une stèle (kudurru) rapportant les gratifications octroyées par Nabuchodonosor Ier à un de ses officiers à la suite de la victoire contre l'Élam ; représentations de divinités. British Museum.

Effondrement et recompositions

La fin de l'âge du bronze et la période de transition vers l'âge du fer, au début du XIIe siècle av. J.-C., voient de grands bouleversements se produire dans tout le Moyen-Orient et en Méditerranée orientale. Le point de rupture est ce qui est souvent caractérisé comme un « effondrement », parfois comme une crise « systémique », qui voit la fin des grands royaumes du Bronze récent. L'empire hittite disparaît définitivement dans des conditions obscures et sa sphère de domination plonge dans le chaos. Les palais de la civilisation mycénienne ont eux aussi cessé d'être occupés dans des conditions tout aussi énigmatiques, et ne sont pas rebâtis, ce qui se traduit au bout de quelques décennies par la fin pure et simple de cette civilisation. L'Égypte est assaillie par des Libyens venus de l'ouest et les « Peuples de la mer », une sorte de coalition de peuples dont on situe les origines vers le monde égéen ou l'Anatolie orientale, voire Chypre. Ils sont repoussés. La vallée du Nil est donc épargnée, mais une partie des assaillants se retrouve vers le Levant méridional, où l'administration égyptienne perd pied (sans que l'on sache bien pourquoi ni comment). Plus au nord sur le littoral syrien les villes d'Ugarit et d'Alalakh sont détruites, peut-être par d'autres Peuples de la mer, et définitivement abandonnées. Et en Syrie émerge à la fin du XIIe siècle av. J.-C. un nouveau groupe de populations turbulentes, les Araméens, qui secouent la domination assyrienne sur la Haute Mésopotamie occidentale, puis se retrouvent aussi en Babylonie où ils rajoutent au chaos déjà existant en raison de l'instabilité dynastique succédant à la chute des Kassites. La conjugaison de ces catastrophes a incité à chercher des causes globales, au-delà des problèmes inhérents à chaque royaume. On a pu mettre en avant l'impact de migrations de divers « Barbares » mis en mouvement par des crises (causées par des sécheresses ?), qui, par effet domino, se répercutent depuis le monde égéen jusqu'au Levant ; ou des crises sociales internes aux royaumes levantins, où sont attestées durant tout l'âge du bronze des populations vivant aux marges et causant potentiellement des troubles (Habiru, tribus nomades). Encore une fois le phénomène admet des variations géographiques, certaines régions résistant mieux que d'autres (cités phéniciennes, Assyrie). En tout cas c'est tout le monde des palais de l'âge du bronze qui connaît sa fin, ouvrant la voie à une période de recompositions majeures qui est fondamentale pour la suite de l'histoire antique, connaissant d'importantes innovations comme la diffusion de la métallurgie du fer et de l'alphabet, et l'apparition de nombreuses « nations »[78],[79].

En Égypte, la fin de l'âge du bronze coïncide avec la XXe dynastie. L'empire égyptien du Levant disparaît après le règne de Ramsès III, ce qui porte un coup important à la prospérité du royaume. Le pouvoir pharaonique perd de son autorité, alors que les prêtres d'Amon de Thèbes exercent une autorité de plus en plus forte. La troisième Période intermédiaire voit l'installation d'une dynastie de prêtres d'Amon à Tanis dans le delta, où ils doivent aussi faire de la place à des dynasties fondées par des chefs Libyens. Au même moment la Nubie (Kouch) recouvre son indépendance sous la direction des rois de Napata. Ceux-ci profitent de la situation chaotique de l'Égypte pour y intervenir, et ils trouvent pour principaux rivaux les rois libyens de Saïs. Comme aucun ne prend le dessus, cette rivalité débouche sur une nouvelle division du pays entre Haute et Basse Égypte dans la seconde moitié du VIIIe siècle av. J.-C. L'Égypte est dès lors placée sous la domination de dynasties étrangères, situation qui se prolonge par la suite[80].

Si l'empire hittite s'effondre, plusieurs royaumes vassaux de Syrie du nord et d'Anatolie orientale occupés par des branches cadettes de la famille royale hittite survivent à cette période, en premier lieu Karkemish et Melid (Malatya). Ils servent de base à la formation d'entités politiques dites « néo-hittites », qui sont en fait surtout peuplées de locuteurs du louvite (une langue parente du hittite), et aussi d'autres populations (notamment des Araméens). Bien que divisés politique, ils ont une culture commune, vénérant des dieux issus du fonds anatolien (en premier lieu le Dieu de l'Orage), érigeant des citadelles où ils bâtissent des monuments décorés de bas-reliefs sur pierre, faisant évoluer les traditions artistiques hittites. Les inscriptions des souverains emploient les hiéroglyphes hittites, système hérité des Hittites, transcrivant du louvite[81]. Le reste de l'Anatolie connaît d'importants changements après la disparition du royaume hittite. En Anatolie centrale, l'ancien pays hittite est occupé par de nouveaux arrivants, les Phrygiens, qui seraient venus du sud des Balkans, qui donnent leur nom à une région. Ils y fondent un royaume autour de la ville de Gordion, développent une culture caractérisée par des tombes royales à tumulus et des sculptures sur roche. Les textes assyriens qui documentent cette région y mentionnent la présence des Mushki, apparemment une population qui s'est mêlée aux Phrygiens. Leur roi le plus fameux est Midas (Mita dans les textes assyriens), qui dans la seconde moitié du VIIIe siècle av. J.-C. domine un territoire allant jusqu'en Cappadoce. Après avoir subi des offensives assyriennes, le royaume phrygien est détruit par de nouveaux arrivants, les Cimmériens, en 695 av. J.-C.[82]. Plus à l'est s'est formé vers la même période le royaume de Lydie, autour de sa capitale Sardes, dont le roi le plus célèbre est son dernier, Crésus (v. 561-547). Cet État doit également lutter contre les assauts des Cimmériens, qui sont finalement chassés d'Anatolie au début du VIe siècle av. J.-C. C'est là qu'auraient été mises au point les plus anciennes pièces de monnaie[83]. Dans le sud-est, la Lycie est occupée par une population mêlant éléments anatoliens et égéens (les « Lyciens » des Grecs), qui constitue des cités (notamment Xanthos)[84]. Dans l'est anatolien, cette période voit l'implantation de Grecs, notamment en Ionie, où ils sont organisés en cités et développent une culture qui participe largement à l'essor de la culture grecque « classique », dans le domaine des sciences, de la littérature, de la philosophie. Politiquement ces cités passent pour la plupart sous la coupe de la Lydie dans la première moitié du VIe siècle av. J.-C.[85].

Carte des États néo-hittites et araméens vers 900-800 av. J.-C.

Carte des États néo-hittites et araméens vers 900-800 av. J.-C. Bas-relief accompagné d'une inscription en hiéroglyphes hittites provenant de Karkemish. Musée des civilisations anatoliennes d'Ankara.

Bas-relief accompagné d'une inscription en hiéroglyphes hittites provenant de Karkemish. Musée des civilisations anatoliennes d'Ankara. La citadelle de Gordion.

La citadelle de Gordion.

En Syrie intérieure émerge dès la fin de l'âge du bronze une nouvelle population ouest-sémitique, les Araméens, groupe semi-nomade qui connaît une expansion rapide et s'implante dans les villes syriennes. Leur essor se fait aux dépens des Assyriens qui perdent une grande partie de la Djézireh, et plus à l'ouest en Syrie centrale après le retrait des Hittites. Ils constituent plusieurs royaumes, souvent mêlés à des éléments louvites (Sam'al, Arpad, Hamath, Damas, Guzana). Ils fondent des capitales organisées autour de citadelles disposant de palais et de temples, développant un art caractérisé notamment par la sculpture sur pierre, mêlant héritage syrien et inspirations anatoliennes et assyriennes. Les Araméens s'étendent aussi en Babylonie orientale, où ils causent de nombreux troubles avant de coexister plus pacifiquement avec les populations locales ; ils y conservent un mode de vie tribal et semi-nomade à la différence de ce qui se passe plus au nord. Les Araméens de Syrie sont les principaux adversaires des Assyriens durant leur première phase d'expansion, étant soumis puis absorbés, pour finalement former une communauté culturelle assyro-araméenne. Bien que dominés politiquement, les Araméens ont une influence considérable puisque leur langue et leur alphabet se diffusent dans tout le Moyen-Orient à partir de cette période[86].

En Babylonie à la même période arrive une autre population, sans doute d'origine ouest-sémitique et liée aux Araméens, les Chaldéens. Ils forment des entités politiques organisées autour de villes et villages, pratiquant l'agriculture et le commerce, prospérant rapidement au point de jouer un rôle majeur dans la vie politique de la région à partir du IXe siècle av. J.-C. Ils sont très actifs dans la résistance face à l'Assyrie[87].