Irène Némirovsky

Irène Némirovsky (en russe : Ирина Леонидовна Немировская, Irina Leonidovna Nemirovskaïa) est une romancière russe d'expression française, née à Kiev le 11 février 1903 ( dans le calendrier grégorien) et morte le à Auschwitz. Auteur à succès dans la France des années 1930 mais oubliée après la Seconde Guerre mondiale, elle est le seul écrivain à qui le prix Renaudot ait été décerné à titre posthume, en 2004, pour son roman inachevé Suite française.

Pour les articles homonymes, voir Nemirovski.

Issue d'une famille juive fortunée mais désunie, Irène Némirovsky reçoit une éducation imprégnée de culture française. Lorsque ses parents, fuyant la Révolution russe, s'installent à Paris, elle y mène une vie mondaine et insouciante, avant d'épouser Michel Epstein, émigré russe juif dont elle a deux filles, Denise et Élisabeth. Sa vocation s'affirme précocement. Après le succès de David Golder en 1929, elle ne cesse plus d'écrire, tant par passion que par nécessité financière. Elle tarde à se rendre compte que son amour pour la France et sa place dans le paysage littéraire ne la préserveront pas des lois antijuives du régime de Vichy et de l'occupant allemand : arrêtée en juillet 1942 dans le Morvan, elle meurt du typhus après quelques semaines de détention à Auschwitz ; son mari y est déporté et assassiné en novembre.

Leurs filles survivent à la Shoah mais ne trouvent que bien plus tard le courage de faire revivre l'œuvre d'Irène Némirovsky. En 1995, elles confient toutes ses archives à l'Institut mémoires de l'édition contemporaine. La transcription du manuscrit de Suite française par Denise Epstein entraîne la redécouverte du reste de son œuvre.

Les nouvelles et romans assez courts d'Irène Némirovsky relèvent d'un réalisme volontiers satirique. Usant du point de vue interne comme de l'ironie, elle fait de la compréhension des êtres sa priorité, autour de trois thèmes récurrents : le conflit mère-fille, sa propre mère lui inspirant des figures maternelles détestables ; la peinture, selon une vision de droite, des corruptions de l'entre-deux-guerres ; l'affairisme auquel sont poussés, par ambition voire atavisme, des personnages juifs plus ou moins stéréotypés — représentation alors récupérée, à son corps défendant, par les antisémites.

La mémoire de la Shoah influence la relecture de son œuvre dans les années 2000. Partie des États-Unis, l'idée que ses récits trahiraient une forme de « haine de soi juive » crée une polémique, évacuant les autres aspects de son écriture. Cependant les spécialistes d'Irène Némirovsky s'accordent sur le fait que ses rapports avec la communauté juive et le judaïsme étaient plus subtils que ce que peuvent laisser croire certains de ses textes.

Biographie

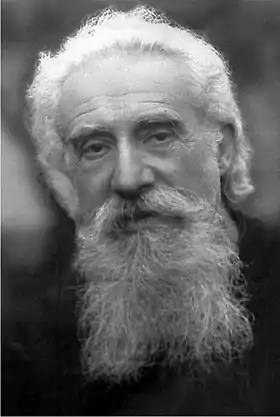

« Pour comprendre Irène Némirovsky, il faut la saisir d'abord dans son rapport à ses origines[1] » : ainsi débute l'essai que Jonathan Weiss consacre en 2005 à la romancière[alpha 1]. Peu de traces subsistent de son enfance en Russie. La suite est mieux connue, grâce notamment au « Fonds Némirovsky » de l'IMEC qui, grossi des archives d'Albin Michel, est géré par Olivier Philipponnat, coauteur d'une biographie de référence[alpha 2] : photographies, papiers familiaux et administratifs ; éditions originales des œuvres, manuscrits annotés par l'auteur, journaux de travail où elle dialogue avec elle-même et note toutes ses pensées ; correspondance avec ses proches, ses relations, ses éditeurs[4].

Une enfance russe (1903-1917)

Irène Irma Némirovsky (Irma pour la synagogue[5]) est la fille unique, née un an après leur mariage, de Leonid Borissovitch Némirovsky (1868-1932), « petit Juif obscur[6] » d'Elisavetgrad devenu homme d'affaires, et d'Anna Margoulis (1875-1972), issue d'une famille juive aisée d'Odessa. Ce couple mal assorti vit principalement à Kiev jusqu'à la Révolution d'octobre 1917.

Les carnets du Vin de solitude, roman le plus autobiographique d'Irène Némirovsky[7], les détails disséminés dans ses œuvres, ses interviews et divers témoignages[alpha 3] dévoilent sa vie jusqu'à son départ de Russie[9] : enfance protégée dans un milieu détaché du judaïsme mais cerné par l'antisémitisme, éducation française en vogue dans la bourgeoisie russe, solitude aussi — ce qui la plonge très tôt dans la littérature — entre un père peu présent et une mère qui ne l'aime pas, la laissant aux soins de sa gouvernante.

Origines familiales

Irène adulte s'interroge sur ce qui a pu rapprocher ses parents : Leonid devait être séduit par la personnalité d'Anna, qui de son côté attendait de lui la réalisation de ses ambitions sociales et matérielles[10].

Leonid Némirovsky[alpha 4] a perdu son père vers dix ans et a dû entretenir sa famille, très pauvre. Coursier, commis, gérant d'entrepôt, fabricant et négociant en produits divers, puis financier, il voyage de Moscou à Lodz ou Vladivostok. Il ne parle que russe et yiddish, et ses manières détonent dans les milieux embourgeoisés que fréquente sa femme[10]. C'est l'archétype du « self-made man » plus ou moins caricaturé dans l'œuvre de sa fille[12] : David Golder (héros éponyme du roman), Alfred Kampf (Le Bal), Boris Karol (Le Vin de solitude), Dario Asfar (Le Maître des âmes). Très attachée à son père, qui le lui rend bien mais s'absente souvent longtemps, Irène tient de lui un teint très mat et une grande bouche qu'elle n'aime pas[13]. Il lui transmet sa gaieté, son orgueil, sa ténacité, et sa conviction que tout dans la vie est rapport de force[14] : il incarne à ses yeux une hardiesse d'entreprendre caractéristique du « génie juif »[10].

Anna Margoulis, aussi autoritaire et vaniteuse que raffinée, passe pour belle femme : « bien faite, un port de reine », malgré sa petite taille dont hérite sa fille en plus d'un « regard las »[15]. Les parents de sa mère, Rosa Chtchedrovitch dite Bella (1854-1932), douce et pieuse, étaient marchands de blé à Ekatorinoslav[16]. Son père, Jonas Margoulis (1847-1931), est né dans une famille enrichie depuis plusieurs générations. Irène évoque un bel homme de grande culture : diplômé d'une prestigieuse école de commerce, féru de littérature et de musique, il parle couramment français et adore la Côte d'Azur. Plus encore que sa sœur Victoria née dix-huit ans après elle, Anna a reçu l'éducation bourgeoise parfaite : école supérieure de jeunes filles, cours de français, leçons de piano[17]. Mais elle inspirera à sa fille maints portraits de parvenues égoïstes et hautaines : Gloria Golder, Rosine Kampf, Bella Karol, Gladys Eysenach (Jézabel)[18],[19].

Anna tient à épouser, sans amour et malgré les siens[20], ce Leonid sorti du shtetl et dont les activités ont déjà ruiné la santé[10]. Dans un pays qui s'ouvre au libéralisme économique, il a le don pour investir et spéculer. En dépit d'affaires parfois embrouillées, il est devenu à la veille de la guerre non seulement très riche mais encore Président de la Banque de commerce de Voronej, administrateur de la Banque de l'Union de Moscou, et de la Banque privée de commerce de Saint-Pétersbourg — ce qui le rapproche des milieux gouvernementaux[21]. En outre, alors que les Juifs sont exclus des plus grandes villes de la Zone de Résidence, il a accédé à la « première guilde » des commerçants et financiers juifs autorisés à habiter Kiev et non ses faubourgs[22]. Anna voit dans son obsession « d'élever un rempart d'or entre lui-même et son enfance[23] » une garantie contre le spectre du ghetto[20].

Loin du ghetto et du judaïsme

Anna a une hantise profonde et irrationnelle des shtetlech de l'Empire, où sévit une misère que ravivent périodiquement épidémies, crises et pogroms.

Irène Némirovsky peint le Podol — cœur historique de Kiev devenu le quartier juif pauvre — sous des couleurs effroyables : ruelles nauséabondes où grouillent des enfants dépenaillés, boutiques sordides, artisans miteux accrochés au yiddish et à la religion[24]. C'est la vision qu'en ont sa mère et d'autres Juifs russifiés : un monde de parias dont il faut se couper[25]. Mais les pogroms qui ravagent en priorité les ghettos atteignent parfois les quartiers chics. Ainsi le , alors que le régime affaibli par des mois de troubles cherche des dérivatifs au mécontentement populaire[26], des rues entières sont dévastées et des centaines de Juifs tués à Kiev et à Odessa[alpha 5]. Certains ont trouvé de l'aide : Macha, la cuisinière des Némirovsky, passe une croix orthodoxe au cou de la petite fille et la cache derrière un lit en priant pour son salut[27],[alpha 6].

La menace antisémite qui s'amplifie achève de détacher Anna et Leonid des traditions, notamment religieuses. « Pour eux, en effet, comme pour tant de Juifs en voie d'assimilation, l'émancipation n'irait pas sans renoncer à la foi[28] » : Némirovsky ne se sent tenu vis-à-vis de Dieu que de bien faire vivre sa famille[14]. Sa fille note en marge du Vin de solitude : « Bien marquer que la religion n'existe pas dans la vie d'Hélène[alpha 7]. Sauf la prière du soir, le côté religieux de la vie est néant »[28]. Elle en tire l'idée que seuls les Juifs déjà intégrés peuvent assumer d'être pratiquants[29].

Vers 1910 le couple emménage dans le Pétchersk, quartier huppé de Kiev[27] : ils louent un grand appartement au 11 de la rue Pouchkine, arborée et paisible[alpha 8]. Le mobilier est toutefois de seconde main, comme la vaisselle, les bibelots et les livres[31]. Les parents d'Anna s'y installent aussi avec Victoria, élevée comme la grande sœur d'Irène[32]. La romancière gardera une forte impression des beaux quartiers, des rues animées, des parcs ou terrasses de verdure[30] et du printemps en fleur — ce malgré de violentes crises d'asthme qui lui interdiront toujours les fleurs chez elle[33].

Au fil des ans et des ressources croissantes de son mari, Anna bannit le yiddish et la cuisine ashkénaze pour adopter le mode de vie de la bourgeoisie russe[31]. Elle se fait appeler Jeanne ou Fanny, ne parle que français à sa fille[32], se met au piano pour chanter en français et fait venir de Paris ses toilettes et revues de mode[34]. Les Némirovsky fréquentent les théâtres, les boutiques et salons de thé en vue[35] ; quand ils ne passent pas l'été au bord de la mer Noire, c'est à Paris ou Biarritz ; ils vont prendre les eaux, et l'hiver, sur la Côte d'Azur, s'offrent des hôtels de plus en plus luxueux[36].

Par ailleurs avare, Anna semble n'avoir jamais assez pour surmonter son angoisse de « redevenir » une Juive du ghetto[25]. Plus encore que son mari, concluent Philipponnat et Lienhardt, elle a tout des parvenus de la ville haute tels que les raillera sa fille après Cholem Aleikhem, qui a connu Kiev à la Belle Époque[34].

Couple désuni

D'une coquetterie maladive, Anna multiplie les liaisons : son époux s'en accommode mais pas sa fille.

Névrotiquement effrayée à l'idée de vieillir et d'enlaidir, Anna passe son temps à prendre soin d'elle-même[25]. Elle trompe sans retenue son mari qu'elle trouve rustre[10] et choisit ses amants de préférence parmi les goys. Une passion pour un Russe la conduit au bord du divorce. Mais sa vénalité l'emporte sur ses sens[38] : Leonid sait fermer les yeux sur ses aventures, peut-être parce qu'il aime plus l'argent que les femmes, et satisfait à tous ses caprices, entretenant ses amants comme dans Le Vin de solitude[23]. La façon de vivre des Némirovsky permet d'espacer leurs disputes. Leonid disparaît durant de longs mois pour ses affaires[39],[alpha 9], et les séjours d'Anna en France se prolongent — un an entier à la veille de la Première Guerre mondiale[41].

Le plus gros grief d'Irène est que sa mère l'ait rendue sans précautions témoin de ses infidélités, lui donnant une image dégradante de l'amour ; du moins la laissait-elle tranquille pendant ce temps-là[39].

Mère défaillante

Anna conjugue au « déni de judéité » un « déni de maternité »[42] qui génère chez sa fille une haine difficile à estomper.

Irène Némirovsky a reçu de sa mère, qui repoussait ses baisers, moins de tendresses que de remontrances sur ses manières, ses propos, sa façon de se tenir[43] : elle les transcrit presque mot pour mot dans Le Vin de solitude ou au début du Bal[44], notant en marge : « Ce n'étaient pas tellement les paroles qui, dites doucement, avec un sourire, auraient pu sembler tolérables, c'est l'accent haineux que je ne puis rendre, l'accent qui, d'avance, posait la mère en ennemie » — titre de son premier texte sur le conflit mère-fille[13].

Irène a très tôt compris qu'elle n'était pour sa mère qu'un fardeau. Plus tard, elle analyse que pour ce genre de femme, l'enfant est un cruel rappel de l'âge, entravant son rêve de séduction perpétuelle[45]. Anna, qui se fait rajeunir de douze ans sur son état civil[46], l'habille en fillette jusqu'à sa majorité[47],[alpha 10] ; en voyage elle la loge à l'écart avec sa gouvernante[37] ; sans Leonid, Irène eût sans doute été mise en pension. Pour ses biographes, il est évident qu'elle n'a pas été désirée — de fait, elle demeure fille unique[45].

Irène Némirovsky essaie de retrouver les nuances exactes de ses sentiments pour sa mère : la répulsion physique enfantine[43] s'est muée avant même l'adolescence en une haine « abominable », à laquelle succède un mélange d'amertume et d'effroi face à sa propre indifférence[49]. « Détester une absence et non une présence : c'est une haine plus légère à porter », confie-t-elle en 1937 à la jeune Dominique Desanti qui déplore les absences répétées de sa propre mère[50]. Cependant Irène ne se révolte pas ouvertement contre cette mère doublée d'une épouse adultère ; elle en viendra à éprouver une sorte de pitié pour cette femme courant vainement après sa jeunesse[51].

« Zézelle »

Irène trouve réconfort et affection auprès de sa gouvernante française, qu'elle surnomme « Zézelle », et qui disparaît mystérieusement à Saint-Petersbourg en 1917.

C'est grâce à une agence de placement qu'Anna recrute, en 1906 ou 1907, une méridionale de cinquante ans pour s'occuper de sa fille[53]. À en croire le portrait qu'en fait la romancière, c'est une petite femme gracieuse et mesurée, vêtue avec un soin discret. Bien que peu démonstrative elle sait consoler Irène, devenant sa confidente et même un substitut de mère[54] : « Dans mon enfance, elle représentait le refuge, la lumière. […] Je n'aimais vraiment qu'elle au monde »[46]. Elle est de tous les voyages, lui enseigne ses premiers rudiments de français, lui chante son répertoire sentimental ou patriotique[54]. « Tout permet de penser que c'est d'elle qu'Irène tient sa francophilie, son amour de la langue et de la culture françaises[55] », voire une forme de nostalgie.

Dans la prière du soir « Zézelle » remplace « petite mère »[39]. Anna prend ombrage de cette relation. Peut-être a-t-elle congédié la demoiselle parce qu'Irène aurait dénoncé à son père son adultère[13] ; la Française, qui supportait mal l'exil, ne s'en serait pas remise : il est avéré en tout cas, au-delà des versions romancées dans La Niania, L'Ennemie, Le Vin de solitude ou Les Mouches d'automne, que « Zézelle » s'est jetée volontairement dans la Moïka[52] ou la Neva[21],[alpha 11].

« Je n'ai plus envie de l'appeler Zézelle, c'est trop sacré » : c'est sous les traits de « Mlle Rose » qu'Irène lui rend hommage dans Le Vin de solitude[21].

Une petite fille modèle

Hormis « Zézelle », Irène Némirovsky garde un mauvais souvenir de ses précepteurs et des longues journées de son enfance.

Selon le vœu d'Anna, professeurs et répétitrices se relaient à la maison[27]. Irène apprend très tôt l'anglais et l'allemand ; mais le français, dans lequel elle pensera et rêvera[56] toute sa vie, lui est plus spontané que le russe même[41]. Sa mère lui fait adorer le vers français et donner des cours de déclamation dans l'espoir de la voir un jour monter sur les planches[57]. En fait de carrière théâtrale, à huit ans, vêtue d'une réplique du costume de Sarah Bernhardt dans L'Aiglon d'Edmond Rostand, Irène en récite une tirade à la fête de charité du Home français de Kiev[27]. Le gouverneur général Soukhomlinov, qui la félicite en lui avouant qu'il l'envie d'aller si souvent en France, lui servira plus tard de modèle pour le personnage du ministre de son roman de 1932 L'Affaire Courilof [58].

L'Ennemie évoque « les leçons ennuyeuses, la tyrannie de l'institutrice qui ne vous quitte pas plus qu'un geôlier, une discipline de prison, les devoirs quotidiens que l'on parviendrait à aimer, rendus haïssables à force d'imbécile contrainte ». Le soir Irène joue, dessine ou fait des découpages auprès de « Zézelle »[59]. Elle a peu de distractions : glaces au Café François, films Lumière au théâtre Bergonnier, patinage les dimanches d'hiver[30]. En 1935 Irène Némirovsky confiait à une journaliste : « Je crois que c'est de cette enfance assez triste que vient le fond de pessimisme qui vous a frappée dans mes livres[59]. » Le Sortilège et Le Vin de solitude soulignent par contraste ses séjours joyeux dans la datcha d'une famille bohème amie de sa tante[60].

Saint-Pétersbourg

À la fin de l'été 1914, les Némirovsky s'installent à Saint-Pétersbourg[40].

Le no 18 de la Perspective des Anglais n'est pas situé dans le quartier le plus chic mais la maison offre une enfilade de salons blancs et or où l'argent et les vins fins coulent à flots[31]. La Première Guerre mondiale stimule les affaires de Leonid Némirovsky. Dans la capitale des tsars où sévit la propagande antisémite[61], il a saisi comme d'autres Juifs « citoyens à statut privilégié » l'opportunité de prouver son dévouement à la couronne en rejoignant le Comité des industries de guerre. Le Vin de solitude suggère qu'il aurait spéculé sur les armes ou l'approvisionnement[62]. La Banque privée de commerce de Saint-Pétersbourg engrange de gros profits entre 1915 et 1917, et Leonid noue des liens avec des proches du pouvoir impérial[alpha 12].

Pour Irène, dont la routine inclut désormais des cours de piano, cette ville reste celle des hivers de six mois et des odeurs croupies de la Néva[61]. Elle se languit de Paris et souhaite la victoire de la France, quand beaucoup de Russes voudraient se retirer du conflit[63].

Le refuge de la lecture

La littérature permet à la jeune Irène de fuir les déceptions de la vie familiale.

« Sans la lecture, dit-elle de son double dans L'Ennemie, elle serait tombée malade d'ennui. Les livres remplaçaient pour elle la vie réelle »[64]. Dès dix ans elle lit avec avidité aussi bien des romans de gare que Guerre et Paix et Le Mémorial de Sainte-Hélène ou, en cachette, des contes libertins du XVIIIe siècle et même des livres érotiques[59]. Elle dévore les classiques français, Racine, Balzac, Stendhal, Maupassant, et des auteurs plus récents : « À cette époque, j'étais folle d'Edmond Rostand »[21]. En 1917, elle découvre chez l'officier qui les loge à Moscou Le Banquet de Platon, les poètes français de Ronsard à Verlaine, À rebours de Huysmans, Le Livre de la jungle, quelques Claudine, et par-dessus tout Le Portrait de Dorian Gray, qui lui semble en rapport avec ses tourments[65]. L'année suivante, réfugiée en Finlande, elle tombe sur des volumes de Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Maurice Maeterlinck et Henri de Régnier[66].

Les chemins de l'exil (1917-1919)

« Comment la vie a-t-elle cessé tout à coup d'être quotidienne ? » se demande Irène Némirovsky. En 1917 la politique s'invite brutalement dans son existence : l'évolution du mouvement révolutionnaire entre février et octobre pousse sa famille à passer en Finlande[67], d'où ils émigreront en France une fois envolé tout espoir de régime libéral. La future romancière fait alors ses tout premiers pas d'écrivain.

D'une révolution à l'autre

Les Némirovsky n'ont pas à souffrir de la guerre, bien que l'instabilité, les pénuries, les revers militaires risquent de refaire des Juifs les boucs émissaires du peuple russe[68]. Le conflit s'éternisant cristallise les mécontentements contre l'autocratie malade : grèves et manifestations se multiplient en février 1917 pour réclamer du pain, la paix et l'abdication de Nicolas II[67]. Irène, qui idéalise la prise de la Bastille, est enthousiasmée par un immense défilé de femmes, puis par la foule fraternisant avec des soldats casernés en face de chez elle[69]. A contrario, un simulacre d'exécution du concierge de son immeuble à cause de ses accointances avec la police la scandalise : retraçant cette scène dans le Vin de solitude, elle choisit d'y faire assassiner le personnage[70]. « Ce fut en cet instant-là », écrit-elle dans Le Figaro littéraire du 4 juin 1938, « que je vis naître la révolution[71] », c'est-à-dire pour elle un démon qui bouleverse les habitudes, altérant l'âme et la pitié naturelle[21].

Leonid Némirovsky a pu poursuivre ses affaires, d'autant que le gouvernement provisoire avait levé les restrictions concernant les Juifs[21]. Mais les brutalités qui accompagnent la révolution d'Octobre à Pétrograd[alpha 13] le poussent à partir pour Moscou, sans doute après la nationalisation du système bancaire par les Bolcheviks, en décembre[72]. Le pied-à-terre qu'il y louait devient pour sa fille un lieu enchanté où elle passe ses journées à lire[73]. Elle n'en assiste pas moins à des batailles de rues dégénérant en beuveries, transposées en Finlande dans Les Fumées du vin : c'est là l'origine de son scepticisme à l'égard de toute Révolution. Leonid, dont la tête a peut-être été mise à prix, transfère discrètement ses avoirs à l'étranger avant d'organiser la fuite de sa famille[74].

Adieux à la Russie

En janvier 1918, de Pétrograd, les Némirovsky gagnent en traîneau la frontière finlandaise[alpha 14] puis le hameau perdu de Mustamäki[alpha 15] : d'autres russes attendent comme eux dans une auberge en rondins la tournure que vont prendre les événements[76].

Ce séjour de quelques mois imprègne quatre chapitres du Vin de solitude ainsi que des nouvelles aux accents fantastiques (Nativité, Les Fumées du vin, Magie, Aïno). Il a en effet marqué à plus d'un titre la jeune Irène. Elle trouve les paysages enneigés féériques, et les promenades en traîneau excitantes, dans cette région en proie à la guerre civile ; aux bals du village se mêlent réfugiés conservateurs et paysans finlandais bolchéviks[76] ; les soirées sont longues, mais les grands admettent ses quinze ans dans leurs discussions, jeux et séances de spiritisme[75]. Enfin elle connaît ses premiers émois sensuels entre les bras d'un jeune père de famille russe, séducteur invétéré : « C'est sans doute à cause de lui que tous mes héros ont une jolie bouche et de belles mains[77]. »

À la faveur de l'ennui, Irène se met à écrire, en russe d'abord, des contes ou poèmes en prose teintés de folklore nordique et oriental[66]. Elle inaugure son journal d'écrivain en y copiant des maximes de moralistes français[78], avant d'y inscrire des projets inspirés par la petite colonie de Mustamäki[66]. « J'ai commencé à écrivailler vers quinze ou seize ans, précise-t-elle en 1935, pour le plaisir de comprendre d'autres vies que la mienne, et, mieux encore, pour le plaisir d'en inventer[79]. »

La ligne de front se rapprochant en avril 1918, les Némirovsky gagnent la capitale, Helsingfors (Helsinki)[72]. Irène y passe probablement l'année chez une veuve de pasteur : censée améliorer son allemand, elle apprécie surtout le confort moderne de la ville et une librairie inépuisable[66]. Les nouvelles de Russie confirment les victoires bolcheviques : en mars 1919, la famille rallie Stockholm, qu'Irène se rappelle froide et grise[72].

Le temps pour Leonid de récupérer certains actifs en Pologne, dans les Pays baltes ou ailleurs[80], et c'est le départ, fin juin, à bord d'un cargo : David Golder gardera la trace de cette traversée mouvementée qui en dix jours mène les Némirovsky à Rouen. En juillet 1919 ils sont à Paris[81].

France, terre d'élection (1919-1929)

Les Némirovsky n'ont à voir ni avec les nombreux Juifs immigrés pauvres ni avec des Russes blancs partis sans rien[82] : l'exil les rend à leur vie d'avant. Irène, amoureuse de la France, ne doute pas d'y être intégrée : « il ne s'agira pas pour elle de vivre à côté des Français mais de vivre avec eux, comme eux[83]. » Grâce à son tempérament sociable, elle noue maintes relations dont quelques amitiés solides. Plus qu'étudier elle adore danser, faire la fête et flirter, non sans un fond de mélancolie. La politique l'intéresse peu[84] mais après son mariage avec Michel Epstein, elle creuse résolument sa voie dans l'écriture.

Jeunesse dorée

Les affaires repartent très vite et la famille mène de nouveau grand train.

Léon[alpha 16] Némirovsky ne semble pas avoir dû redémarrer à zéro comme le prétend sa fille[82]. Une part de ses biens confisquée par le gouvernement bolchévik, il a perdu de l'argent à rassembler le reste : il offre néanmoins bientôt à sa femme automobile, toilettes, dîners au Ritz[86]. Il siège au Comité des banques commerciales russes et reconstitue rapidement sa fortune à partir de la succursale parisienne de la Banque de l'Union[87], dont il devient vice-président en 1928[88]. La France des années 1920, en pleine expansion industrielle, est très favorable à l'activité bancaire[89] et accueille volontiers les Russes blancs, étant même le seul État à reconnaître l'éphémère république de Crimée du général Wrangel[90].

Les Némirovsky habitent d'abord un grand appartement meublé du 115 rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement de Paris où vivent beaucoup d'émigrés russes. Irène se rappelle le mauvais goût comme « la loufoquerie de la maison »[90]. En 1920 ou 1921, ils emménagent 18 avenue du Président-Wilson, dans un hôtel particulier avec stucs et marbres. Irène en occupe avec sa gouvernante tout le rez-de-chaussée, de style Directoire rose et vert[91]. Il n'empêche qu'à vingt ans elle a son propre appartement : elle l'ignore encore mais au 24 de la rue Boissière logent le poète Henri de Régnier et son épouse[92].

Six mois après leur arrivée les Némirovsky séjournent à Nice : des photographies les montrent, toujours à la mode, sur la promenade des Anglais ou les marches de l'Excelsior Régina Palace. Désormais, enchaînant comme naguère les séjours dans des villes d'eau et sur la côte méditerranéenne, normande ou basque[92], ils ne descendent que dans des établissements de grand luxe[93]. De même quand Irène s'offre des virées en voiture ou en side-car avec des amis : les années 1921 et 1922 la voient tant à Hendaye, Saint-Jean-de-Luz ou Juan-les-Pins[94] qu'à Deauville et au Touquet, tandis que ses excursions la mènent dans l'arrière-pays niçois comme en forêt de Fontainebleau[93]. Cette jeunesse riche et insouciante se retrouve dans plusieurs romans (David Golder, Deux, Le Malentendu) et nouvelles (Dimanche, Les Rivages heureux).

Très entourée

D'un entrain communicatif, Irène Némirovsky est très liante[95].

Certains êtres lui manquent, « Zézelle » la première. Dès juillet 1919, les Némirovsky engagent comme gouvernante et chaperon une Anglaise, Miss Matthews[87] : Irène prend en grippe sa longue figure, son allure austère et l'obligation de lui parler anglais. Elle appréciera finalement celle qui lui apprend des manières plus réservées et la surnomme « Topsy » (tête-en-l'air), au point de la garder à son service après son mariage[96]. Les grands-parents Margoulis, affaiblis, marqués par la guerre civile, émigrent en 1922. Mais Fanny les installe à Nice aux frais de son mari. Elle refuse de faire venir pour ses études le fils de sa sœur Victoria restée en Russie soviétique : Irène, qui correspond avec sa tante jusqu'en 1939, trouve là un nouveau grief contre sa mère[97].

Elle choisit ses connaissances dans la communauté russe comme dans la bourgeoisie française[98],[99]. Sa plus chère amie russe, Olga Valerianovna Boutourline, rencontrée à Nice en 1920 et élevée par une mère veuve qui s'est faite couturière, épousera un prince Obolensky : elle apparaît dans Destinées, dans … et je l'aime encore[99]. À la Sorbonne Irène se lie avec René Avot, fils d'un gros papetier du Pas-de-Calais, puis avec sa sœur Madeleine, dont elle se sent très proche[100]. Celle-ci l'invite fin 1921 chez ses parents : le quotidien de cette famille de province cossue nourrira La Comédie bourgeoise, Deux, Les Biens de ce monde, Suite française[101].

« Noceuse… »

Se qualifiant elle-même de « noceuse et bosseuse »[102], Irène Némirovsky s'étend dans ses lettres à « Mad » sur ses « noubas », ses « soirées d'enfer » et ses « béguins » ; mais les désillusions suivent parfois la fête.

Henri de Régnier saluant en 1934 un de ses livres évoque avec humour sa bruyante voisine de naguère[103]. La jeune étudiante se lève en effet à midi, suit quelques cours puis revient prendre le thé avec René Avot, avant de recevoir des amis qui jusqu'à l'aube vont, viennent, crient, chantent ; c'est que, explique-t-elle, « la nuit, dans une maison russe, personne ne songe à dormir »[103]. Elle va au théâtre, escortée de Miss Matthews, court les cinémas[alpha 17] et les casinos. Par-dessus tout, elle s'est prise comme beaucoup de ses contemporains d'une passion pour le tango, le fox-trot ou encore le shimmy, ce qui la retient toute la nuit aux bras de ses danseurs. Dans une interview de 1935, elle résume ainsi sa vie durant cette période : « J'ai beaucoup voyagé et… beaucoup dansé[105]. »

« Irène multiplie les aventures sentimentales qui finissent parfois en queue de poisson[106] », comme au cours de l'été 1922 à Plombières, avec le fils d'un usinier des Vosges[92] : la sœur du jeune homme se rappelle la gaieté d'Irène et son habileté à occuper les enfants de l'hôtel pour flirter tranquillement[95]. Ces idylles ne sont pas vraiment chastes[107] et peuvent virer au drame. En 1924, un soupirant éconduit fait irruption chez elle « pâle et les yeux hors de la tête, l'air méchant, un révolver dans sa poche » : Irène en conclut qu'il ne faut « pas trop badiner avec l'amour… des autres[106] ! »

Si l'on en croit les brouillons du Vin de solitude, elle aurait subi un viol (écarté du récit) dont elle ressent encore « la souffrance et l'horreur »[107] : elle ne peut s'empêcher d'en rendre responsable sa mère, qu'elle éclipse désormais sur le terrain de la séduction mais en reproduisant malgré elle son inconstance et ses errements[108]. « Je me bats contre une mélancolie noire. La raison ? je n'en sais rien ! Peine de cœur ou indigestion de homard[109]. » Pour ses biographes, la tentation du suicide — récurrent dans son œuvre — a dû traverser Irène ; « seul un sursaut d'orgueil pouvait la sauver », d'autant qu'elle a honte d'avoir comme trahi son père en collectionnant les conquêtes et en les étalant aux yeux de Madeleine. Heureusement, « elle avait l'écriture »[108].

« …et bosseuse »

En marge des divertissements mondains, Irène Némirovsky poursuit des études de lettres qui la ramènent vers l'activité littéraire[100].

Baccalauréat passé dès 1919[110] ou équivalence : toujours est-il qu'en novembre 1920 elle s'inscrit à la Sorbonne en littérature russe. N'étant pas pressée par la nécessité comme Simone Weil ou Simone de Beauvoir, elle décroche trois certificats de licence sur quatre entre 1922 et 1925 : « langue et littérature russe », « littérature comparée », « philologie russe »[111]. Paradoxalement c'est en France, sous la houlette de professeurs comme Fortunat Strowski et Fernand Baldensperger, qu'elle découvre vraiment certains auteurs russes, de Tourgueniev à Merejkovski, Kliouïev ou Constantin Balmont[112]. À côté de cela elle lit Proust, qu'elle admire passionnément, Valery Larbaud, Jacques Chardonne, André Maurois, Paul-Jean Toulet et les frères Tharaud — oubliés depuis mais qu'elle range parmi les grands[113].

Par plaisir autant que par désœuvrement, elle compose en 1921 cinq saynètes centrées sur deux filles entretenues au verbe canaille. Les « dialogues comiques » entre Nonoche, très délurée, et Louloute, à peine plus sage, témoignent déjà d'un sens aigu de la dérision et d'un regard clairvoyant sur le monde — sinon sur la revue qui publie entre août 1921 et mars 1922, sous le pseudonyme de « Topsy », Nonoche chez l'extralucide, Nonoche au vert et Nonoche au pouvoir : Fantasio est un magazine satirique gaulois destiné à un public masculin, réactionnaire, chauvin, prompt à amalgamer Juifs et bolchéviks[114].

En 1923 Irène Némirovsky adresse au Matin une nouvelle d'un autre ton. L'héroïne de La Niania est une vieille servante nostalgique de l'ancienne Russie qui a suivi ses maîtres à Paris : malheureuse, elle a les traits de la grand-mère Bella et finit sous une voiture[115]. Le quotidien juge le manuscrit trop long : Irène se résout à l'amputer pour le numéro du 9 mai 1924[116]. Cette traduction littéraire du tragique de l'exil et du suicide de sa gouvernante lui tient tant à cœur qu'elle l'amplifiera huit ans plus tard dans Les Mouches d'automne[115]. De 1923 date également L'Enfant génial, qui sortira en 1927[alpha 18] : Ismaël Baruch, poète précoce soustrait à son milieu juif orthodoxe, perd l'inspiration qui lui venait du fond des âges et des malheurs du ghetto. Selon les biographes de Némirovsky, ses personnages doivent beaucoup aux stéréotypes douteux présents dans la littérature depuis la fin du XIXe siècle[118].

Encouragée par ces discrètes percées éditoriales et surtout sa rencontre avec Michel Epstein, Irène Némirovsky tourne la page sur « quatre années de bamboche[119] ».

Michel

Irène Némirovsky rencontre son futur mari au réveillon du 31 décembre 1924 et l'épouse un an et demi plus tard.

« Il y a quelque chose ou plutôt quelqu'un qui me retient à Paris », écrit Irène à Madeleine en janvier 1925. « Je ne sais pas si vous vous rappelez de Michel Epstein, un petit brun au teint très foncé qui est revenu avec Choura[alpha 19] et nous, en taxi, par cette mémorable nuit, ou plutôt ce mémorable matin du 1er janvier ? Il me fait la cour et, ma foi, je le trouve à mon goût[121]. »

Michel Epstein est né le 30 octobre 1896 à Moscou, dans une riche famille juive. Son père, Efim Moïssevitch, est un financier de bien plus haut vol que Némirovsky, son collègue au Comité des banques russes en exil : professeur, auteur, administrateur d'une des plus grandes banques de Russie, il a été chargé de négocier avec le gouvernement bolchevik, avant de devoir quitter Saint-Pétersbourg. À Kiev, Michel a lâché ses études d'ingénieur pour l'École des Hautes Études commerciales : en 1919, il est attaché au ministère des Finances de l'Ukraine indépendante. Mais la débâcle des armées blanches et les terribles pogroms d'octobre décident les Epstein à émigrer. Efim, son épouse Élisabeth, leur fils aîné Samuel avec sa femme et sa fille Natacha, Michel, Paul le benjamin, et leur sœur Sofia (dite Mavlik) avec son petit garçon, arrivent à Paris en mars 1920. Ils habitent avenue Victor-Emmanuel-III[alpha 20], sauf Samuel, producteur aux Studios Pathé[122]. Ses frères sont employés de banque : grâce à sa maîtrise de l'anglais et de l'allemand, Michel est aux relations extérieures à la Banque des Pays du Nord[123].

Posé, affable et distingué, Michel n'aime pas moins qu'Irène le champagne, le music-hall et les amis. Ils se retrouvent tous les soirs dans un bar de l'avenue George-V, et elle passe son dernier été en famille dans le palace Eskualduna d'Hendaye, dont la facticité l'irrite de plus en plus. Au grand dam de Fanny que cela renvoie à son âge[123], le mariage est célébré le 31 juillet 1926 à la mairie du 16e arrondissement, après une cérémonie à la synagogue de la rue Théry[alpha 21] par égard pour les parents de Michel[124]. Un contrat de séparation stipule que l'épouse disposera librement de ses revenus[125]. Le couple emménage dans un cinq-pièces au dernier étage d'un immeuble moderne, 8 avenue Daniel-Lesueur, impasse calme du 7e arrondissement[126].

Premiers romans

Sa nouvelle vie permet à Irène Némirovsky de se plonger vraiment dans la création littéraire.

Tous les jours elle écrit matin et après-midi, allongée sur un divan, son cahier sur les genoux[126]. Avec une cuisinière et une femme de ménage, elle n'est interrompue que par des visites ou son gros chat noir, Kissou. « Mon mari rentre. J'arrête mon travail ; à partir de ce moment je suis l'épouse tout court. […] J'arrive à un équilibre parfait »[alpha 22]. Michel ne lui accorde qu'une demi-heure le soir pour s'y remettre mais devient ce qu'il ne cessera plus d'être : son premier lecteur, à la fois fervent admirateur et censeur exigeant[128].

En 1925 Irène a adressé le manuscrit d'un premier roman aux Œuvres libres, revue mensuelle qu'Arthème Fayard consacre aux nouveaux talents comme aux inédits d'écrivains connus. Le Malentendu y est publié en février 1926. Dans cette « fable désenchantée[129] » qui débute comme un roman à l'eau de rose, la passion entre une femme du monde naïvement égocentrique et un jeune déclassé qui a fait la guerre se heurte aux déterminismes issus de l'argent[130] et se décompose dans l'incommunicabilité[129]. De ce roman de mœurs émerge déjà un thème de l'œuvre à venir : les dérèglements de l'après-guerre s'enracinent dans les tranchées de Verdun. Aussi le critique Frédéric Lefèvre rend-il en 1930 hommage à la « vision lucide et synthétique » de la toute jeune femme qu'était alors l'auteur[131].

Les Œuvres libres accueillent en avril 1927 L'Enfant génial, dont Némirovsky désavoue plus tard le symbolisme simpliste[118] mais que Benjamin Crémieux trouve « bouillonnant[e] de romantisme »[132]. En juillet 1928 c'est le tour d'un bref roman, L'Ennemie. L'héroïne de ce psychodrame cruel prend sa revanche sur une mauvaise mère en lui ravissant son amant, mais tombe dans une coquetterie mortifère[133]. Cette satire des nouveaux riches tendant un miroir à Fanny, Irène se cache derrière le pseudonyme de Pierre Nerey, anagramme de son prénom qui lui ressert dès février 1929 pour Le Bal. Dans cette nouvelle féroce, la vengeance d'Antoinette contre sa mère, parvenue ridicule qui la malmène, a des conséquences à peine moins tragiques : l'adolescente jette toutes les invitations que ses parents avaient lancées pour une grande soirée, provoquant leur rupture et la ruine de leurs prétentions[88].

Ces publications ne rencontrent aucun écho. Mais Irène, poussée par son mari à faire de l'autobiographique un matériau parmi d'autres[134], s'est attelée à un projet de plus grande envergure — elle dit avoir composé Le Bal à titre récréatif « entre deux chapitres de David Golder »[88].

Gestation(s)

Irène Némirovsky a travaillé quatre ans à son roman David Golder. En , alors en fin de grossesse, elle l'envoie à Grasset.

Elle aurait eu l'idée de ce récit dès 1925 en observant à Biarritz les milieux d'affaires cosmopolites qu'elle juge dépravés et a déjà mis en scène dans L'Ennemie et Le Bal. Père au passé aventureux, mère et fille forment une famille judéo-russe déracinée et arriviste, soudée uniquement par l'argent[135]. Cette transposition des éléments saillants de son histoire est achevée en juillet 1926[124].

Irène Némirovsky le reprend à l'automne 1928[88]. Elle se documente, compulse des revues sur l'industrie pétrolière, se rend rue des Rosiers, au cœur du quartier juif[136]. Elle approfondit les personnages en en dressant pour elle-même des portraits complets. Hormis Fischl et Soifer, deux partenaires de Golder qui semblent tirés de caricatures antisémites mais qu'elle affirme avoir pris sur le vif, les protagonistes ont plusieurs modèles. Le héros lui a été inspiré par le spéculateur qu'est son père ainsi que par des magnats de l'industrie. Sa femme Gloria le trompe, ne pense qu'à l'or et aux bijoux[134] : la verve satirique d'Irène épargne toutefois moins encore le personnage de sa fille Joyce, « sévère autoportrait » selon ses biographes[135].

David Golder est un homme d'affaires implacable qui veut se retirer, las d'entretenir — avec l'or inscrit dans son nom — ses anciens associés et les amants de son épouse avide[137]. Incapable en revanche de dire « non » à sa fille, dépensière, hypocrite, qui de surcroît n'est pas de lui, il entreprend un ultime voyage pour négocier des puits de pétrole en Russie soviétique[alpha 23]. Épuisé, malade, il meurt sur le bateau qui le ramène en France, confiant à un jeune émigrant juif qu'il est vain de vouloir faire fortune[138]. Il a évolué depuis la version initiale : s'il garde des traits physiques caricaturaux qui s'accusent en vieillissant[alpha 24], il retrouve la nostalgie de ses origines et a acquis « une grandeur d'âme et une lucidité qui le distinguent des autres[139] » dans un monde frelaté. Au terme d'un chemin de croix qui le conduit à une forme de rachat[140], sa banqueroute est pour lui une libération[141]. Selon le mot de Philipponnat et Lienhardt, cette histoire est « une variante de l'Ecclésiaste dans le domaine de la haute finance[135] ».

En Fayard refuse le roman, trop long pour Les Œuvres libres. Irène Némirovsky s'avise alors qu'un éditeur comme Grasset en apprécierait le cynisme apparent et les verdeurs de langage. Pour éviter les rapprochements elle expédie le texte sous son nom d'épouse et une adresse en poste restante. Puis elle doit s'aliter car la naissance de l'enfant qu'elle porte s'annonce difficile[142].

David Golder : un événement littéraire (1929-1930)

Le succès de David Golder projette soudain son auteur sur le devant de la scène[143]. Le roman est bientôt scénarisé et traduit, mais la représentation qu'il offre de Juifs nouveaux riches fait l'objet de quelques controverses[144].

Publication

Bernard Grasset s'enthousiasme pour le sujet moderne et le style puissant de David Golder, dont l'auteur tarde à se faire connaître. Il ne néglige aucun moyen pour en assurer le lancement.

La France, en ce mois d'octobre 1929 qui va voir éclater l'affaire Oustric liée au krach boursier de New-York, est encore marquée par plusieurs scandales financiers, dont celui de la banque de Marthe Hanau un an avant : un « roman d'argent » avec un Juif dans le rôle principal a tout pour plaire, pense Grasset[145]. Sans réponse du mystérieux M. Epstein, il le fait rechercher par voie de presse — premier coup de publicité[146].

C'est que le 9 novembre est née Denise, France, Catherine Epstein. Irène Némirovsky se souviendra en écrivant Les Chiens et les Loups de cet accouchement prématuré très pénible, qui l'oblige à garder la chambre trois semaines. Elle allaite sa fille mais engage pour s'en occuper une nourrice morvandelle, Cécile Mitaine, bientôt surnommée « Néné »[alpha 25]. Une réelle complicité s'installe entre elles nonobstant l'écart social. Cécile, qui partage les sorties, les vacances et les secrets d'écriture de sa patronne, se rappellera la simplicité de ses manières : Irène par exemple tricote toujours en lisant[147].

Fin novembre une petite femme rougissante et malicieuse se présente chez Grasset[147]. Il voit le parti à tirer du fait que le sombre David Golder ait été écrit, avec talent et sans complaisance pour les Juifs, par une jeune russe juive[alpha 26],[148] : un contrat est signé pour ses trois prochains ouvrages[149]. Le 7 décembre l'éditeur annonce un roman qui rappelle Le Père Goriot et « doit aller très loin ». David Golder sort juste avant Noël dans la collection « Pour mon plaisir », qui publie Colette ou Mauriac[150]. C'est un véritable succès de librairie, que Grasset prolonge en recommandant ce roman dans ses « conseils du libraire pour [les] vacances » d'été. Le Peuple, journal de la C.G.T., le diffuse en feuilleton en janvier-février 1931[151],[alpha 27]. Plus de 60 000 exemplaires sont vendus en trois ans[152].

Très bien accueilli aux États-Unis à la rentrée 1930[153], David Golder est en quelques années traduit dans toute l'Europe[154], et jusqu'au Chili ou au Japon[155].

Succès critique

Quelles qu'en soient les lectures, David Golder rencontre dès sa parution en France un écho inouï[156],[157].

Les critiques ont du mal à croire que ce trivial tableau de mœurs, dont le style leur paraît « vigoureux » voire « viril », soit l'œuvre d'une jeune femme, qui dépasserait en audace Colette elle-même[158]. Le livre plaît par sa peinture d'un affairisme sans scrupule et d'un monde juif qui n'est pas celui des Rothschild ou des Pereire, mais de spéculateurs tout juste arrivés d'Europe centrale[159]. Tous les quotidiens et périodiques lui consacrent des articles, signés à l'occasion par Edmond Jaloux, André Maurois, André Thérive ou Daniel-Rops[160]. Un entretien avec Frédéric Lefèvre pour les Nouvelles littéraires, en janvier 1930, augmente la notoriété naissante d'Irène Némirovsky[150],[157].

Les plus nombreux admirent dans ce roman l'histoire universelle d'un père qui se sacrifie pour son enfant[161], et par ailleurs un repoussoir quasi documentaire sur l'immoralité de la haute finance : ainsi la presse de gauche, ou catholique[162], ou encore Henri de Régnier dans Le Figaro du 28 janvier 1930[163]. Certains suivent la piste des types sociaux à la Balzac suggérée par l'éditeur : ils cherchent dans David Golder « la physiologie du Juif d'argent » plutôt qu'un portrait de « self made man », sans deviner comme Paul Reboux que l'auteur règle avant tout des comptes avec l'univers de sa jeunesse[163].

_(14761705616).jpg.webp)

Quant aux antisémites, ils lisent David Golder comme un pamphlet contre les Juifs. Ils trouvent dans les stéréotypes physiques et moraux que semble adopter cette romancière juive confirmation de leur vision du Juif rapace[164], inassimilable, condamné à un destin marginal[alpha 28],[165].

Clivage inverse au sein de la presse juive : dans le sillage d'un Pierre Paraf fustigeant en Golder un « Juif pour antisémites »[166], beaucoup dénoncent un « Shylock moderne » entouré de personnages propres à alimenter l'antisémitisme[167]. Nina Gourfinkel, pour L'Univers israélite, rencontre en Irène Némirovsky, qu'elle trouve au demeurant charmante. L'écrivain établit alors la ligne de défense dont elle ne bougera plus : de telles accusations sont absurdes puisqu'elle est juive elle-même et ne s'en est jamais cachée ; elle ne prétend pas décrire tous les Juifs mais seulement, tels qu'elle les a vus, ceux chez qui l'amour de l'argent a détruit tout autre attachement[alpha 29]. La journaliste conclut comme à contre-cœur : « Antisémite, certes, Irène Némirovsky ne l'est pas. Aussi peu que Juive. »[168].

Tandis que Gaston Chérau et Roland Dorgelès appuient sa candidature à la Société des gens de lettres, on parle de Némirovsky pour le prix Femina et le prix Goncourt[169]. Le 9 novembre elle ajourne sa requête de naturalisation qui, pouvant lui faciliter l'attribution du Goncourt, risquerait de jeter le soupçon sur la sincérité et la profondeur de son attachement à la France : « Je voudrais que cela soit absolument désintéressé de ma part, que le bénéfice moral et matériel du prix n'influence en rien un don tel que je le comprends. »[170]

Sans être primé, David Golder lance définitivement la carrière de Némirovsky en lui taillant une réputation d'écrivain réaliste impitoyable[171]. Toutefois, le débat déclenché par ce que ses biographes nomment « l'affaire Golder » resurgira désormais à chacun de ses « romans juifs », d'autant qu'ils ont toujours pour fond quelque spéculation financière[144].

Adaptations

Le roman fait l'objet de deux transpositions, l'une au théâtre, l'autre au cinéma, plus fidèle.

Fernand Nozière, critique de théâtre ayant déjà porté des romans à la scène[172], acquiert début 1930 le droit d'adapter David Golder[150]. Harry Baur, retenu pour le rôle-titre, assume la direction des acteurs. La première a lieu le 26 décembre au Théâtre de la Porte-Saint-Martin[alpha 30] mais les représentations cessent au bout de trois semaines[170] : dans une mise en scène languissante, Nozière n'a gardé du récit que ses aspects les plus caricaturaux — d'où un dessin de Jean Sennep où Harry Baur ouvre sur son flanc un robinet de pièces d'argent récupérées par Paule Andral, interprète de Gloria Golder[174]. Les deux comédiens vont garder les mêmes rôles à l'écran.

Julien Duvivier, très impressionné par le roman, veut en faire son premier film parlant. Les producteurs Marcel Vandal et Charles Delac signent fin août 1930 avec Grasset[175] et le tournage se déroule à l'automne[176]. Projeté en avant-première au Théâtre Pigalle le 17 décembre 1930, le film David Golder sort à l'Élysée-Gaumont le 6 mars 1931[151]. Duvivier a écourté ou déplacé certaines scènes [177] mais la structure en séquences et l'abondance de dialogues[alpha 31] se prêtaient à l'adaptation[178]. Jackie Monnier, par sa façon de rendre le snobisme, les caprices et la rouerie de Joyce, est jugée horripilante[179] ; mais Harry Baur, qui a le physique de son personnage[180], campe un Golder « pareil au titan fatigué du roman[181] », et les autres acteurs convainquent la critique comme le public : toujours à l'affiche en septembre 1931, le film est entretemps sorti à l'étranger[182].

Duvivier a évité la caricature en faisant du héros un personnage sacrificiel[183],[alpha 32], et si son film est plus expressionniste que réaliste, il « ne trahit pas la signification profonde du roman : la renaissance à son enfance juive de Golder agonisant[181] »[184]. Il respecte, voire intensifie par la mise en scène et la prise de vue, le pessimisme de l'œuvre littéraire : violence des rapports sociaux et familiaux, pouvoir de fascination de l'argent, vanité de toute chose, tragique de la condition humaine[183].

Femme de lettres, russe, juive (1930-1939)

« Aucune œuvre publiée après David Golder (sauf Suite française) ne connut le retentissement de ce roman[185]. » Des difficultés financières — relatives[186] — obligent Irène Némirovsky à produire énormément, sans être trop regardante sur les revues auxquelles elle adresse ses textes. Néanmoins, si elle se défendait en 1930 d'être une « femme de lettres », dix ans plus tard elle l'est devenue[187], au point d'être quasiment la seule de sa génération hissée au rang de « romancier » (jugé plus noble que « romancière »)[188]. Mais cette décennie, marquée pour les époux Epstein par des deuils puis la naissance de leur deuxième fille, voit en Allemagne l'avènement du nazisme, qui a de quoi les inquiéter.

Décès familiaux

Au début des années 1930, Irène Némirovsky perd ses grands-parents maternels et son père, ainsi que ce qui devait lui revenir de sa fortune.

En janvier 1931 s'éteint Iona Margoulis[151], puis en mai 1932 la grand-mère Bella qu'Irène chérissait[189]. Le 16 septembre, Léon Némirovsky succombe à une crise d'hémoptysie — ses problèmes pulmonaires chroniques apparaissaient dans David Golder[101]. Il est enterré dans le carré juif du cimetière de Belleville[alpha 33] : Le Vin de solitude se clôt sur cette cérémonie discrète[189]. Tandis que sa veuve s'installe définitivement[alpha 34] quai de Passy[alpha 35], sa fille confie à ses cahiers son chagrin et son désarroi[191] : elle se sent désormais seule de son sang, privée de celui dont la fierté et la persévérance la guidaient. Mais elle sera plus libre de s'en inspirer dans ses fictions et de ne plus ménager une mère qui, non contente de refuser son rôle de grand-mère[192], vient de la spolier de sa part d'héritage.

Depuis quelque temps Léon Némirovsky négligeait ses affaires, affectées par la crise de 1929. Il avait entre autres subi des revers liés à l'effondrement du magnat suédois Ivar Kreuger, qui en juin 1931 avait exigé le remboursement de 14 millions (entrevue dramatisée dans Le Vin de solitude)[193]. En outre Léon, qui jouait — et perdait — beaucoup, avait mis à l'abri la majorité de ses avoirs en les versant à sa femme, sans faire de testament : Fanny n'en rétrocède pas un centime à sa fille[192].

Soucis financiers

Les dépenses des époux Epstein, excédant de beaucoup les appointements de Michel, contraignent Irène à publier sans cesse.

En plus de son salaire de fondé de pouvoir, Michel Epstein a sans doute de l'argent placé[194], même si ses parents[alpha 36] ont presque tout perdu dans le krach de 1929[197]. Mais en 1938 par exemple, Irène déclare des revenus plus de trois fois supérieurs, dont 80% dus à sa plume : cela fait d'elle l'une des rares femmes de l'époque à pouvoir en vivre. À la différence de Colette, elle est soutenue par son mari[185], qui lui ouvre un compte séparé, l'aide à négocier ses contrats, lui offre un stylo pour son encre favorite « bleu des mers du sud » et dactylographie ses manuscrits[128].

Le 24 octobre 1933, se résignant à un engagement durable[152], Irène Némirovsky signe chez Albin Michel un contrat d'exclusivité de vingt ans : elle recevra des mensualités de 4 000 francs[alpha 37] en échange d'un roman minimum par an[199]. Elle conserve toute latitude pour publier ailleurs ses textes courts[200]. Or les maisons d'édition multiplient les hebdomadaires à la fois politiques et artistiques[alpha 38], qui paient très bien les nouvelles et proposent pour un roman en feuilleton jusqu'au double de ce que touche l'auteur sur un livre : en 1938 Némirovsky reçoit 34 000 francs pour une longue nouvelle, puis 64 000 pour une nouvelle et un roman paru en épisodes[198].

Malgré cela, le couple est toujours à court d'argent : Michel dépense deux fois plus qu'il ne gagne et Irène ne veut pas renoncer au superflu. Ses ouvrages ne servent qu'à éponger les dettes, ce qui lui interdit les fictions de longue haleine. En juin 1938 son compte chez Albin Michel est débiteur de 65 000 francs, sa pension réduite à 3 000, et elle découvre que son mari a emprunté 50 000 francs à un taux d'usure. Elle cède parfois au découragement : « Évidemment j'écris trop de romans… Mais si l'on savait que c'est pour manger… et surtout nourrir Michel et Denise » (1934)[202] ; « Inquiétude, tristesse, désir fou d'être rassurée. Oui, voilà ce que je cherche sans le trouver, ce que le paradis seul pourrait me donner : être rassurée » (1937)[203] ; « Des jours d'angoisse, de cette angoisse que donne l'argent, quand on n'en a pas et que cependant on sait que l'on peut en gagner. Une rancune amère contre la vie » (1938)[204]. Ces soucis lui inspirent les affres de Dario Asfar, héros du Charlatan[alpha 39].

Tout au long des années 1930, Némirovsky publie des textes aussi bien à la NRF, qui réunit des écrivains prestigieux, que dans le magazine féminin Marie Claire[205] ; et aussi bien dans Marianne, de centre gauche, que dans la très nationaliste Revue des Deux Mondes[206]. Mais son nom figure le plus souvent dans Gringoire, même après son virage xénophobe et antisémite. Susan Rubin Suleiman[alpha 40] l'explique comme ses biographes par sa relative indifférence à la vie politique, sur fond d'anticommunisme viscéral ; par l'excellente réputation de ces pages littéraires, propre à asseoir la sienne ; et par son constant besoin d'argent[207],[192],[205].

Petits et grands bonheurs

Au-delà des soucis, les Epstein mènent une vie large où comptent la famille et les amis.

Ils retournent chaque année plusieurs fois sur la côte basque, à Hendaye, Saint-Jean-de-Luz ou Urrugne. Ils y louent des villas où la romancière peut écrire en toute tranquillité, et où les rejoint souvent son beau-frère Paul ; de nombreuses photos les montrent sur la plage avec Denise, ou avec des amis comme la vicomtesse Marie-Laure de Noailles. Sans exclure les villégiatures plus modestes, ils voyagent aussi à l'étranger. L'hiver ils vont à la montagne, entre autres pour l'asthme d'Irène[208], suivi par le Professeur de médecine Louis Pasteur Vallery-Radot (1886-1970).

En juin 1935, ils emménagent 10 avenue Constant-Coquelin dans un appartement très spacieux[209], avec une véranda-bureau et plus de place pour les livres, comme pour les réceptions. « Nos parents vivaient à la russe, se souvient Denise. Maison ouverte, grandes soirées », caviar, champagne, cristaux. En dehors des familiers comme Paul Epstein ou Choura Lissianski défilent Fernand Gregh, Paul Morand et sa femme Hélène, Tristan Bernard et son fils Jean-Jacques[210].

Le 20 mars 1937 naît Élisabeth-Léone : « Que Dieu la protège. Elle est très proche de mon cœur. »[195] Les Epstein gardent à leur service Cécile Michaud et Miss Matthews, plus une cuisinière et une femme de chambre[186]. Mais Irène s'occupe beaucoup de ses filles : elle sort souvent avec Denise, qui a du mal à croire que sa mère russe ait pu connaître Paris quand elle était petite ; elle lit les livres pour enfants que la fillette, instruite à la maison, dévore bientôt seule, à commencer par la Comtesse de Ségur[128].

Elle lit (et relit) énormément, la littérature française, russe, anglaise, américaine. À « la trinité de ses auteurs favoris : Proust, Larbaud, Chardonne[211] » s'ajoutent Colette, Maurois, Henri Bernstein, et toujours les « grands » russes (Tolstoï, Dostoïevski) et français (Racine, Chateaubriand), ou des auteurs « démodés » comme George Sand[113]. Adepte des textes brefs, elle n'en admire pas moins Les Thibault de Roger Martin du Gard. Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley l'impressionne[58], et Le Nœud de vipères de François Mauriac lui paraît « la plus belle chose qu'[elle ait] pu lire depuis longtemps »[191].

Sur la vague de David Golder

Durant deux ans la romancière livre des textes courts déjà publiés ou amorcés auparavant.

Début 1930 Fayard édite Le Malentendu [150] et Grasset rachète Le Bal qui, présenté en août comme un roman nouveau, ravive les « soupçons de poncifs antisémites[170] ». Le cinéaste Wilhelm Thiele, spécialiste des comédies de mœurs, l'adapte pour l'écran : le film remporte un grand succès à l'automne 1931, révélant Danielle Darrieux qui a l'âge de l'héroïne et y interprète deux chansons. Quoique réduit à un psychodrame familial avec « happy end », ce film « musical » où elle règle des comptes avec sa mère plaît à la romancière[212].

En mai 1931 Simon Kra ouvre aux Mouches d'automne sa collection de luxe offrant des portraits de femmes écrits par Colette, Paul Morand, Kessel, Giraudoux. Le sous-titre (La Femme d'autrefois) annonce la nostalgie lancinante de la servante Tatiana Ivanovna, noyée à la fin dans la Seine qu'elle a prise pour une étendue neigeuse[213]. La NRF trouve le texte trop sentimental[214] : aussi Irène rappelle-t-elle en décembre à Grasset, dans son « Prière d'insérer », qu'il est un hommage à sa gouvernante[215]. Robert Brasillach en salue dans L'Action française la poésie « si émouvante et si vraie », et se résout à le donner en exemple aux romancières françaises[216]. L'auteur « juive » devient aussi auteur « slave »[214].

Les deux films tirés de ses livres lui ont donné envie d'imiter les procédés du cinéma : elle tient celui-ci pour indissociable de la vie moderne et parisienne[217], et affirme ne penser qu'en images : récits, dialogues et didascalies s'enchaînant sans transition, regard extérieur, style télégraphique[218]. Les Œuvres Libres publient en juillet 1931 sa première tentative, Film parlé, et un an plus tard La Comédie bourgeoise. Elle dépose à l'Association des auteurs de films, entre 1931 et 1934, pas moins de sept scénarios, scripts mêlés de narration classique[219] qui resteront lettres mortes[218].

Après Golder, la minceur et la mélancolie du Bal et des Mouches ont déçu[155] ; mais les journalistes qui rencontrent l'auteur tombent sous le charme de son regard myope, de son naturel et de son enjouement[211].

Romancière ou nouvelliste ?

Dans les trois années qui suivent, les nouvelles d'Irène Némirovsky sont jugées plus marquantes que ses romans.

L'été 1932, s'étant documentée sur le climat politique et les attentats antigouvernementaux en Russie entre 1880 et 1914[alpha 41], elle entreprend L'Affaire Courilof. Inspirée par Soukhomlinov et par des figures de militants[220], cette fiction est la confession écrite de Léon M., révolutionnaire qui finit sa vie à Nice : en 1903, introduit en tant que médecin auprès de l'ancien ministre Courilof pour l'éliminer, il avait fléchi en découvrant l'homme derrière l'oppresseur, une camarade achevant la mission[221]. Paru en feuilleton dans Les Annales politiques et littéraires de décembre, le texte inaugure en mai 1933 la nouvelle série « Pour mon Plaisir » de Grasset[222].

Cet unique roman « politique » d'Irène Némirovsky évacue la politique et renvoie dos à dos les deux partis pour ne s'intéresser qu'au comportement des individus. Les motifs du crime perpétré au nom d'une « juste cause » ne sont pas expliqués : la révolution semble « le prolongement d'un amoralisme politique ancré dans l'ancien régime[223] ». Le journal préparatoire montre tout le désabusement de l'auteur : « Quel abattoir une révolution ! Est-ce que cela vaut la peine ? Rien ne vaut la peine de rien, il est vrai, et la vie non plus que le reste. »[191] Les critiques ne sont pas meilleures que les ventes (10 000 exemplaires). Si certains comparent le livre à La Condition humaine d'André Malraux, beaucoup le jugent ennuyeux et bâclé : « On croit à son génie, on ne travaille plus, et l'on est sa propre victime », lance un critique de L'Action française[224].

Irène Némirovsky s'astreint pourtant, même en vacances, à deux heures minimum d'écriture par jour. Elle fournit régulièrement des critiques dramatiques et cinématographiques[225], ainsi que des chroniques sur la littérature anglaise, américaine ou soviétique[226]. Au square comme en promenade, elle ne quitte pas, cachés sous une fausse reliure, les brouillons des fictions en cours[227].

En mai 1933, Un déjeuner en septembre, nouvelle dont l'héroïne déjà mûre regrette de n'avoir pas su jadis reconnaître le grand amour, est haussée par Brasillach au niveau de Tchekhov[224]. L'année suivante, toujours dans L'Action française, il éreinte Le Pion sur l'échiquier : il le trouve vide et se demande si Mme Némirovsky ne devrait pas renoncer à écrire des romans[202]. Parabole sur la malédiction moderne du salariat vécue par un déclassé, celui-ci relève de ce qu'elle nomme « l'ère Golder » : celle des corruptions, des aventuriers malheureux de la finance ou de l'industrie, des espérances ruinées ou trompeuses[228]. Elle convient qu'il manque de relief[229], mais cette attaque la laisse « désemparée, sans courage, sans espoir, malheureuse au possible »[202].

Vendu à 7 000 exemplaires[230], le livre ne tient pas un mois en vitrine, ce qui la décide à entrer chez Albin Michel, sans cesser d'envoyer des nouvelles aux journaux : Nativité, Ida, Dimanche, Les Fumées du vin, Écho, Les Rivages heureux. En février 1935 Paul Morand, directeur de collection à la NRF, en réunit quatre sous le titre Films parlés. Ces essais d'écriture scénaristique n'emportent pas l'adhésion[226] et l'auteur quitte ce terrain sans le renier : « Je crois […] qu'il ne faut pas mélanger les deux genres, mais je crois aussi qu'il ne faut pas craindre les expériences. »[231]

Le Vin de solitude

Irène Némirovsky qualifie elle-même de « roman presque autobiographique » Le Vin de Solitude, auquel elle a travaillé deux ans et qui est bien accueilli[232].

Autour de l'été 1933, dans le calme d'une demeure rustique à Urrugne, la romancière rassemble des souvenirs de Russie et de Finlande en vue d'un récit dans la lignée du Bal et de L'Ennemie[233]. Provisoirement intitulé Le Monstre, il suit l'idée qu'« on ne pardonne pas son enfance [et qu']une enfant qui n'a pas été aimée […] n'a jamais assez d'amour ». L'écrivain tâtonne pour les noms des héros mais arrête le plan général dès septembre[234]. Elle transcrit au mot près certains propos et conversations du passé[235]. Les épisodes s'éloignant de la trame feront l'objet d'autres récits : Aïno, Jézabel, Magie[233].

Publié dans la Revue de Paris en mars 1935, le roman est édité en août. Il ne se vend pas (10 000 exemplaires) à la hauteur de ce qu'en attendaient l'auteur et son éditeur mais est traduit en plusieurs langues. Il convainc Henri de Régnier, Ramon Fernandez ; Jean-Pierre Maxence loue la robustesse et l'équilibre de la narration, sa vérité morale, sa valeur documentaire — il vouera jusqu'à l'Occupation une grande admiration à Némirovsky[236].

La dimension autobiographique du Vin de solitude ne fait pas de doute. Enfance, climat familial, parcours de Kiev à Paris, dates, événements, mode de vie, en font « le livre le plus personnel de Némirovsky, et le plus proche de sa propre biographie[237]. » Elle a voulu exprimer par le titre définitif « l'espèce d'enivrement moral que donne la solitude » quand on est jeune[238]. Boris Karol, petit Juif ambitieux qui vit dans les chiffres et prend goût aux richesses, est le double de Léon[239] ; la vaine et coquette Bella, tantôt monstrueuse tantôt misérable, celui de Fanny[234] ; Max, l'amant entretenu, condense ses gigolos ; Mlle Rose est « Zézelle » et Hélène Irène elle-même : tourmentée, elle porte un regard dur et pénétrant sur les êtres[240], se met à écrire (en français) un jour de rancœur contre les siens[241], passe de l'esprit de vengeance au détachement ; la fin laisse entendre qu'elle deviendra écrivain.

« Source de rage et de haine, la mère est aussi une source de création[243] » car c'est contre elle qu'écrit sa fille, paradoxalement dans sa langue d'élection. Susan Suleiman voit dans Le Vin de solitude un roman d'apprentissage au féminin conjuguant les trois thèmes récurrents de l'œuvre entière : la relation haineuse mère-fille, la soif d'élévation des Juifs de l'Est, et plus généralement les difficultés de tout étranger à intégrer la société bourgeoise française[240]. Par ailleurs, si Némirovsky invoque peu souvent Colette — « modèle et rivale[242] » dont elle connaît bien l'œuvre et dont Paul Reboux l'a rapprochée dès Le Bal —, l'universitaire américaine montre qu'elle lui emprunte, consciemment ou non, certains motifs et expressions[244].

Très sollicitée

Irène Némirovsky cultive ses relations en marge de travaux plus ou moins alimentaires.

Au gré des cocktails d'éditeurs et dîner mondains, elle et son mari nouent des liens avec Hélène et Paul Morand, Marie et Henri de Régnier, René Doumic et sa fille[245] ; Emmanuel Berl, qui dirige Marianne[246] ; Horace de Carbuccia, fondateur de Gringoire ; Hélène Lazareff, sœur de l'amie d'Irène Mila Gordon et rédactrice au récent magazine Marie Claire[247]. Lors d'un procès intenté à Grasset, avec qui Michel est resté en bons termes, Irène compte parmi les signataires d'un hommage collectif. Albin Michel est leur ami et son directeur littéraire André Sabatier devient leur intime[209].

En 1934, critique pour Paul Lévy, Némirovsky est frappée par la pièce Races de Ferdinand Bruckner, sur l'antisémitisme allemand. Elle l'est aussi par Les Quarante Jours du Musa Dagh de Franz Werfel lorsqu'au printemps 1935 elle chronique la littérature étrangère pour La Revue hebdomadaire. Préfaçant en septembre 1936 à la NRF Le facteur sonne toujours deux fois de James M. Cain, elle en vante le rythme et la primauté des faits sur la psychologie[248]. Mais entre engagements, seconde grossesse et ennuis de santé, elle ne peut mener à bien la biographie de Pouchkine que souhaitait Fayard en 1937[249]. Ses souvenirs des journées de février paraissent dans Le Figaro en juin 1938[71], et début 1939 elle donne six conférences radiophoniques sur des romancières étrangères. Elle écrit encore, entre autres, deux dramatiques pour la radio : Femmes de Paris, femmes de lettres en avril, et en novembre Émilie Plater, héroïne nationale polonaise qui lui permet d'exalter le courage des Français[250].

Elle produit quantité de nouvelles : en 1935, Jour d'été, Le Commencement et la fin ; en 1936, Un amour en danger (brouillon de Deux), Le Mariage de Pouchkine et sa mort, Liens du sang, Épilogue ; Fraternité (préfigurant Les Chiens et les Loups) est refusée par René Doumic qui la trouve antisémite : un Juif français riche et raffiné y rencontre par hasard un pauvre émigré persécuté et prend conscience de ce qui le relie à lui, le rendant en quelque sorte « inassimilable » ; Gringoire publie le texte en février 1937[251]. 1938 voit paraître Magie, Espoirs, La Confidence, La Femme de Dom Juan ; 1939, La Nuit en wagon, Comme de grands enfants, En raison des circonstances (esquisse des Feux de l'automne), Le Spectateur[252]. Entre janvier et mai 1940, Aïno, Le Sortilège, … et je l'aime encore, Le Départ pour la fête, La Jeunesse de Tchékhov, L'Autre Jeune Fille, M. Rose sont encore édités sous le nom d'Irène Némirovsky[253].

« Trop de romans » ?

De 1935 à 1940, Némirovsky enchaîne aussi des romans pris très au sérieux par la critique.

Au cours de l'été 1934 est ébauché Jézabel, qui paraît en octobre 1935 dans Marianne[209] puis chez Albin Michel en mai 1936 (12 000 exemplaires vendus[230]). Derrière cette référence biblique à l'épouse dépravée du roi Achab se déroule avec des flashs-backs le procès de Gladys Eisenach, que sa folie de rester désirable a conduite au meurtre. Son modèle est encore Fanny : obsédée par sa beauté, elle ment sur son âge, infantilise sa fille, récuse toute descendance. Fernandez, Chaumeix, René Lalou perçoivent ce qu'il y a de pathologique dans ce cas délirant de narcissisme, Maxence en souligne la violence racinienne et Henri de Régnier le côté faustien[254],[alpha 42].

En octobre 1936 Gringoire sort en feuilleton La Proie, qui dépasse deux ans plus tard les 11 000 volumes vendus[230]. Jean-Luc Daguerne, héros de ce roman d'apprentissage, est un Julien Sorel des années 1930 : petit-bourgeois touché par la crise, il grimpe dans les milieux politico-financiers français en reniant tout sentiment et toute morale, y compris vis-à-vis de ses amis ou de sa femme[256]. Némirovsky note que son cynisme semble n'offusquer personne : « Hypocrites imbéciles ! […] ce qu'ils acceptent d'un Dupont ou Durand quelconque ne saurait être toléré venant de métèques »[257].

L'été 1937 elle achève Deux, sur l'assagissement de la passion : dès 1934 elle projetait « l'histoire de deux êtres, de nature folle, mauvaise, instable, que la vie, l'amour, le mariage perfectionnent »[195]. Elle montre à travers les familles d'Antoine, fils d'un riche papetier, et de Marianne, fille d'un peintre bohème, l'envers de la morale bourgeoise dans le chaos de l'après-guerre, où l'argent et le pouvoir gangrènent l'amour[258]. Paru dans Gringoire d'avril à juillet 1938, annoncé en mars 1939 comme « le premier roman d'amour d'Irène Némirovsky », favorablement commenté, ce roman de formation enregistre les plus grosses ventes depuis David Golder (plus de 20 000)[259].

D'avril à août 1938 Némirovsky travaille au Charlatan, ascension d'un médecin émigré devenu escroc. Dario Asfar, métèque « universel », admire la culture et la société françaises et souffre amèrement d'en être rejeté[260]. Pris entre son orgueil, ses dettes et son statut d'indésirable, il exprime selon ses biographes ce que ressent alors l'auteur : « La clé du roman n'est plus « combien ? », comme dans Golder, mais plutôt : « M'aimez-vous ? »[261]. » Rebaptisé Les Échelles du Levant, ce roman de l'immigration et du racisme sort en feuilleton un an plus tard dans Gringoire — qui présente toujours Némirovsky comme « la grande romancière slave »[262].

Entretemps elle a ébauché Les Enfants de la nuit : des Juifs russes fuyant la Révolution se heurtent à des difficultés d'intégration. Ben Sinner suit les traces d'un Stavisky tandis que sa femme Ada, artiste peintre, vit une passion avec leur riche cousin Harry, qui retrouve grâce à elle ses origines[263] mais comprend que la bourgeoisie française ne l'accepte pas vraiment. Réintitulé Les Chiens et les Loups, le récit reprend les stéréotypes physiques et moraux présents dans David Golder pour les dénoncer subtilement. Il révèle l'évolution d'Irène Némirovsky quant à sa propre judéité, revendiquée à travers Ada[264], et sa conscience de la situation des Juifs d'Europe[265]. Publié dans Candide fin 1939[266] puis en avril 1940 chez Albin Michel, il passe inaperçu : la guerre vient de commencer[267]. Vendu à 17 000 exemplaires[230], ce sera le dernier roman de Némirovsky à paraître de son vivant en volume et sous son nom[alpha 43].

Contexte sombre

Irène Némirovsky suit avec anxiété l'évolution des menaces qui pèsent sur les Juifs, puis sur la paix, après l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933.

Toujours prompte à fustiger « la racaille des palaces », sensible au discrédit de la classe politique et séduite par les discours antiparlementaires, Irène penche vers une droite ferme mais sociale, plus proche des Croix-de-Feu que d'Action française[269]. Elle s'inquiète très tôt des mesures visant les Juifs d'Allemagne sous le Troisième Reich. « Il est tout à fait certain que s'il y avait eu Hitler, j'eusse grandement adouci David Golder », déclare-t-elle à L'Univers israélite le 5 juillet 1935 — ajoutant d'ailleurs que c'eût été une concession « indigne d'un véritable écrivain » à des considérations étrangères à l'œuvre[166].

La nomination de Léon Blum à la tête du Front populaire déclenche une violente vague d'antisémitisme. Le nom d'Irène Némirovsky figure parmi 800 autres dans une brochure anonyme de fin 1936, Voici les vrais maîtres de la France[195]. Elle abandonne un projet de roman sur « Le Juif »[270] et se demande, sortant en mai 1938 d'une mise en scène russe de Golder, « comment [elle a] pu écrire une chose pareille ». Dès l'Anschluss elle croit à la guerre, et réduit les mondanités pour passer ses soirées à lire et à méditer[204].

Naturalisation refusée

Sereins au début des années 1930, Irène Némirovsky et Michel Epstein demandent leur naturalisation dans un contexte de moins en moins favorable.

Denise Epstein est reconnue française le 30 septembre 1935[209] et ses parents songent à eux-mêmes. En novembre, chez les Régnier, Irène fait la connaissance de René Doumic : le directeur de la Revue des Deux Mondes — où l'académicien André Chaumeix signe un éloge vibrant du Vin de solitude — intercède auprès de Léon Bérard, sénateur, ancien ministre et membre de l'Académie française. La requête n'aboutit pas[271].

Le 23 novembre 1938, les époux redéposent un dossier. Michel a l'appui de ses supérieurs à la Banque des Pays du Nord ; Irène est patronnée par Jean Vignaud, Président de l'Association de la critique littéraire et de la Société des gens de lettres, et par Chaumeix, qui se charge de porter la demande en mains propres au garde des Sceaux, Paul Marchandeau. Michel Epstein n'a pu récupérer leurs extraits de naissance auprès de l'état soviétique : mais la procédure s'enlise plutôt à cause des décrets-lois du 12 novembre, qui durcissent les conditions de naturalisation et définissent un statut d'« étranger indésirable »[272].

Jean Vignaud relance les démarches en septembre 1939, tandis qu'Albin Michel adresse à Irène une lettre de recommandation destinée à la presse et aux autorités : « Nous vivons en ce moment des heures angoissantes qui peuvent devenir tragiques du jour au lendemain. Or vous êtes russe et israélite, et […] j'ai pensé que mon témoignage d'éditeur pourrait vous être utile »[273]. Mais la signature en août du pacte de non-agression germano-soviétique et l'invasion de la Pologne le 1er septembre ont anéanti pour les ressortissants russes toute chance de pouvoir être naturalisés[274].

« En dépit d'appuis prestigieux et de demandes répétées jusqu'en 1939, constatent Philipponnat et Lienhardt, ni Michel Epstein ni sa femme, inexplicablement, n'obtiendront jamais la nationalité française[271]. »

Conversion

Le 2 février 1939, Irène Némirovsky, Michel Epstein et leurs deux filles sont baptisés par Mgr Ghika en la chapelle de l'abbaye Sainte-Marie de Paris[275].

D'après Cécile Michaud, et aussi Denise Epstein[276], la romancière épouvantée par la nuit de Cristal voulait avant tout protéger sa famille des persécutions : « On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait », avait-elle déclaré. Cela a sans doute joué, mais elle ne pouvait se cacher qu'un certificat de baptême n'empêcherait pas les antisémites fanatiques, pour qui c'était affaire de « race » et non de religion, de les considérer toujours comme Juifs[277].

Elle est alors très proche d'un abbé, Roger Bréchard, qui, tué en juin 1940, lui inspirera la figure élevée de Philippe Péricand dans Suite française[278] : c'est lui qui l'adresse à Mgr Ghika, prélat roumain d'origine princière, intellectuel militant pour les pauvres et pour l'Église catholique à laquelle il s'est rallié[247]. Selon Weiss, Irène Némirovsky se convertit parce qu'elle rejette les pratiques juives, que les rites puis la morale du christianisme lui parlent, et qu'elle est en quête de spiritualité dans le vide dont ses romans se font l'écho[277]. Philipponnat et Lienhardt nuancent un peu : si elle connaissait parfaitement l'Évangile et s'efforçait de mettre en œuvre les valeurs chrétiennes, ses échanges avec Bréchard ne trahissent guère d'inquiétude religieuse et son souvenir des processions orthodoxes ne l'incline pas aux exercices de piété. Mais dans un contexte peu rassurant pour les Juifs étrangers, sa requête de naturalisation ayant échoué, sa conversion traduit selon eux « un besoin évident de consolation spirituelle » que son éducation ne l'avait pas habituée à chercher dans le judaïsme[279].

Dans les missives où elle explique au prélat qui l'a baptisée pourquoi elle tarde à lui rendre visite, Némirovsky se qualifie elle-même de « piètre recrue » pour l'Église[280]. Elle affirme néanmoins trouver en Dieu le réconfort dont elle a besoin : en avril 1939 elle a cru perdre Michel atteint d'une pneumonie aiguë, et la préfecture leur réclame de nouveau tous les documents fournis six mois auparavant[281].

Les années noires (1940-1942)

En juin 1940, les Epstein sont à Issy-l'Évêque, aux confins de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, bientôt en zone occupée. Ce lieu et les circonstances inspirent à Irène des nouvelles, deux romans et surtout Suite française[282]. Michel n'a plus de travail et sa femme peine à se faire éditer : sa foi en la France laisse place à un fatalisme amer et angoissé face aux mesures anti-juives du régime de Vichy. Lorsque leurs filles, confiées à l'ancienne secrétaire de Léon Némirovsky, fuient la région en octobre 1942, elles ignorent que leur mère, arrêtée en juillet, est morte à Auschwitz depuis deux mois — et que leur père la suivra bientôt.

Juifs en zone occupée

Entre 1940 et 1942, les Epstein vivent dans des conditions précaires à Issy-l'Évêque, bourg natal de Cécile Michaud.

Ils passent encore l'été 1939 à Hendaye, mais le 3 septembre Denise et Élisabeth sont envoyées à Issy-l'Évêque chez la mère de Cécile, leurs parents obtenant des laissez-passer pour aller les voir[273]. Irène les rejoint en mai 1940, et Michel en juin, avec son frère Paul : radié par sa banque pour abandon de poste, il touche 13 000 francs sur 43 000 qu'on lui doit[283]. Issy-l'Évêque a vu des flots de civils fuir les Allemands : ceux-ci arrivent le , la ligne de démarcation s'établissant à vingt kilomètres au sud[278]. Irène se persuade que résider en zone occupée l'aidera à publier[284]. L'exode puis la présence allemande au village et au Château de Montrifaud fournissent la toile de fond et divers personnages des deux premiers volets de Suite française.