Les Provinciales

Les Provinciales (titre complet : Lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites sur le sujet de la morale et de la politique de ces Pères) est un ensemble de dix-huit lettres, en partie fictives, écrites par Blaise Pascal. Publiées entre et , elles ont d’abord eu pour but de défendre le théologien janséniste Antoine Arnauld, menacé d’être condamné par la Sorbonne, avant de s’orienter vers une critique de la Compagnie de Jésus et, en particulier, de la casuistique laxiste défendue par certains de ses membres[1].

Pour les articles homonymes, voir Provinciales.

Les Provinciales paraissent dans le cadre d’un débat de longue haleine entre jansénistes et jésuites au sein de l’Église catholique, portant principalement sur la grâce et les pratiques sacramentelles. Ces derniers semblent triompher quand le Saint-Siège condamne en 1653 un ensemble de propositions attribuées à Jansénius. Antoine Arnauld, plus importante figure du parti janséniste depuis plusieurs années, réagit en publiant plusieurs libelles apologétiques ; l’un d’entre eux est mis en cause devant la Sorbonne en , et la condamnation du théologien semble très rapidement certaine.

Pour faire face à une procédure perdue d’avance, les jansénistes prennent alors le parti de s’adresser à l’opinion publique. Ils font pour cela appel à Blaise Pascal : celui-ci, qui a récemment décidé de se consacrer à la religion, ne s’est jusqu’alors jamais essayé à ce genre d’ouvrages, bâtissant sa réputation sur ses travaux de mathématiques et de physique. Les Provinciales sont néanmoins un grand succès, immédiat et croissant, qui se justifie tant par la qualité d’écriture de l’auteur (emploi d’un style agréable, usage efficace du comique, « vulgarisation » réussie de la théologie), que par la solidité de son argumentation. Ce dernier choisit d’employer la fiction : un Parisien de la bonne société informerait par lettres un ami vivant en province du déroulement du procès d’Arnauld à la Sorbonne. La première lettre parait en , anonymement et clandestinement.

Après la troisième, le théologien ayant été condamné, Pascal change de cible : il s’attaque désormais exclusivement à la Compagnie de Jésus. Celle-ci est dès lors incarnée par un Père naïf et pédant, qui durant plusieurs entretiens expose au narrateur les plus coupables maximes morales défendues par les jésuites, sans en percevoir la gravité, ni l’indignation de son interlocuteur. Avec la onzième lettre, se produit un second tournant : l’auteur abandonne cette fois la fiction pour répliquer directement aux jésuites, qui ont entre-temps produit plusieurs réponses. Les Provinciales cessent de paraître en , pour des raisons mal connues.

Malgré une forte répression des autorités politiques, l’œuvre a fait évoluer l’élite sociale qui constitue à l’époque l’opinion publique en faveur du jansénisme, tout en donnant une image négative de la Compagnie de Jésus en France. Les maximes morales laxistes dénoncées par Pascal font rapidement l’objet de la réprobation générale, et sont condamnées à plusieurs reprises par Rome. Néanmoins, les Provinciales n’ont pas eu le même succès quant à la défense du courant janséniste et de Port-Royal, l'abbaye qui l’incarne : dans les années qui suivent, les mesures de persécution provenant du roi de France et du Saint-Siège redoublent à leur égard. D’un point de vue littéraire, la réputation de l’œuvre n'a malgré tout jamais été remise en cause : celle-ci est aujourd’hui considérée comme un classique de la littérature française.

Genèse de l’œuvre

La Compagnie de Jésus au milieu du XVIIe siècle

Fondée en 1539 par Ignace de Loyola et un groupe d'amis, la Compagnie de Jésus est approuvée en 1540 par le pape Paul III. Au milieu du XVIIe siècle, elle s’est imposée dans l’Église catholique comme, numériquement, le premier ordre religieux, avec environ quinze mille membres[2]. Elle est présente dans presque tous les pays catholiques, et dans de nombreux 'pays de mission'. Elle dispose d’un grand prestige, ayant tenu un rôle important dans le mouvement de Réforme catholique[2]. Comme les autres grands ordres religieux, les jésuites ne dépendent pas de l'autorité diocésaine. Seul le Saint-Siège, qui lui manifeste régulièrement sa bienveillance, a autorité sur la Compagnie. Celle-ci échappe aussi largement au contrôle des États[2]. Ses membres sont soumis à une règle ferme et à une stricte hiérarchie, à la tête de laquelle se trouve un « Supérieur Général » disposant d'un pouvoir important. Il est par exemple nécessaire qu'un jésuite obtienne la permission de ses supérieurs avant de publier un ouvrage.

L'enseignement est une des principales activités de la Compagnie de Jésus. Au milieu du XVIIe siècle les jésuites dirigent certains des plus prestigieux établissements d'enseignement supérieur du monde chrétien, tel le collège de Clermont à Paris[2]. Ils jouent également un grand rôle dans la propagation de la foi catholique, contribuant au recul de l'influence protestante dans certaines régions (comme la Flandre ou la Bohême), et évangélisant des populations alors considérées comme païennes en Asie, en Afrique, ainsi que dans le Nouveau Monde. Par ailleurs, ils disposent d'un important réseau d'influence, certains jésuites œuvrant dans l’entourage des puissants, notamment en tant que confesseurs ou précepteurs[2]. Enfin, l'Ordre donne une solide formation spirituelle et intellectuelle à ses membres, ce qui fait que nombre de théologiens parmi les plus réputés sont jésuites[2]. La Compagnie de Jésus a ainsi eu une certaine influence sur les orientations doctrinales et pastorales du concile de Trente[3].

Un problème théologique vivement débattu entre théologiens de l'époque - jésuites et autres - était la question de la grâce divine dans sa relation avec le libre-arbitre humain[2]. En 1588, Luis Molina publie en effet De concordia liberi arbitrii cum divinae gratiae donis, ouvrage dans lequel il affirme que c’est à l’homme qu'il revient d’obtenir ou non le salut, en usant de son libre arbitre. Cette œuvre est l’aboutissement d’une tendance datant de plusieurs dizaines d’années, déjà visible dans les écrits des premières grandes figures de la Compagnie de Jésus, évolution sans doute influencée par leur spiritualité ignatienne et le mouvement humaniste[b 1] et par le désir de s’opposer au protestantisme sur le sujet[4]. La position de Molina est en contradiction avec la vision augustinienne et thomiste de la grâce, traditionnellement prévalente dans l’Église et adoptée par la majeure partie des protestants, suivant laquelle c’est Dieu seulement qui détermine celui qui sera sauvé ou non, en lui accordant ou pas la grâce[2]. Le point de vue défendu par les jésuites est rapidement considéré par ses adversaires comme une hérésie, semblable au semi-pélagianisme : ceux-ci parlent de « molinisme ».

La casuistique et le probabilisme

La casuistique déclarée est la part de la théologie étudiant les cas de conscience : il s’agit de déterminer la bonne décision à prendre en cas de choix moral difficile[5]. En effet, s’il existe d’un point de vue chrétien des lois morales incontestables, car faisant partie de la vérité révélée, leur application pratique peut laisser place au doute ; le casuiste tente de remédier à ces incertitudes. De façon classique, un ouvrage de casuistique consiste en une compilation de cas problématiques exposés sous forme de questions, auxquelles l’auteur répond en se justifiant par le biais d’autorités (Saintes Écritures, conciles, Pères de l'Église, autres casuistes, etc.), par l’usage reçu, par le sentiment naturel, ou bien en mettant en avant son propre jugement[6] ; il considère également la gravité du péché éventuellement commis, en suivant une nomenclature précise (péchés véniels, mortels, etc.)[7].

La casuistique déclarée apparaît au Moyen Âge, à la suite du quatrième concile du Latran (1215), qui généralise le sacrement de réconciliation[5]. Elle est fortement influencée par la philosophie aristotélicienne[8]. Le but originel des casuistes médiévaux est d’aider les confesseurs à accomplir leur fonction[5] : ceux-ci cherchent à indiquer la solution la plus « probable », ou la plus « sûre en conscience », en donnant une place essentielle au degré « d’ignorance » du coupable pour juger de l’importance de la faute[9]. Les ouvrages de casuistique se présentent alors presque tous sous la forme de « Sommes » cataloguant les différents cas, le plus souvent dans l’ordre alphabétique[10]. Différents ordres religieux mendiants, en particulier ceux de Saint-Dominique et de Saint-François, puis la Compagnie de Jésus à partir du XVIe siècle, se spécialisent en cette « science », qui connaît un succès grandissant[10].

On considère souvent que c’est aux XVIe et XVIIe siècles que la casuistique connaît son âge d’or[10]. Celle-ci évolue de façon importante à cette époque avec la diffusion du « probabilisme », dont le dominicain Bartolomé de Medina est à la fin du XVIe siècle le premier à formuler nettement les principes[b 2]. Pour lui, contrairement aux casuistes médiévaux, il n’existe pas en cas de dilemme moral une seule solution à suivre absolument, mais un ensemble d’opinions « probables », qui toutes peuvent être choisies ; une opinion devient probable à partir du moment où elle est professée par un docteur de grand crédit[11]. Cette doctrine se répand et domine rapidement la pensée casuistique ; elle est en particulier défendue par les jésuites[b 2] (sans qu'il s'agisse d'une position officielle de la Compagnie[12]) et les dominicains. Les ouvrages tentant d’exposer l’ensemble des opinions probables se multiplient, en latin comme en langue vulgaire, rédigés par des spécialistes tel que Juan Caramuel, Antonino Diana, Antonio Escobar[11]… Les Resolutiones morales de Diana traitent ainsi de près de vingt mille cas[11].

La querelle de l’Augustinus

Dès la fin du XVIe siècle, les jésuites suscitent dans le monde catholique l'hostilité d'une partie de l'opinion, en particulier en France. On leur reproche principalement leur influence politique anti-gallicane, leur théologie morale[b 2], et leur vision de la grâce[b 1]. Sur le plan théologique, les attaques proviennent généralement des universités, où prévaut le plus souvent une vision augustinienne de ce dernier concept[b 1]. De concordia liberi arbitrii cum divinae gratiae donis est ainsi mis en cause devant le pape. De 1597 à 1607, une commission se tient pour juger l’ouvrage ; sans doute par crainte d’affaiblir la Compagnie de Jésus[b 3], celle-ci n’aboutit finalement à rien, alors que la condamnation a semblé un temps acquise. En 1611, le pape interdit de publier sur le sujet ; son décret, renouvelé en 1625, est néanmoins souvent violé.

De même, la Sorbonne condamne dans la première moitié du XVIIe siècle différents ouvrages de jésuites accusés de prôner une morale relâchée[b 4] ; le plus important est sans doute Somme des péchés qui se commettent en tous états, d’Étienne Bauny, également mis à l’index par le Saint-Siège[b 4]. Louvain est peut-être la faculté où l’opposition théologique à la Compagnie de Jésus est la plus importante[b 5] : diverses propositions émanant d’auteurs jésuites portant sur la grâce et la morale y sont mises en cause à la fin du XVIe siècle et pendant la première moitié du XVIIe siècle. En 1567, les thèses d’un de ses enseignants, Michaël Baius, ont par ailleurs été condamnées par le pape pour avoir accordé une part trop réduite au rôle de l’homme dans son salut.

C’est dans ce contexte que Jansénius, étudiant puis professeur au sein de cette université, rédige l’Augustinus, important ouvrage dans lequel il prétend décrire la conception de la grâce de saint Augustin ; en réalité, il entend surtout prouver l’identité de point de vue entre jésuites et semi-pélagiens sur le sujet[b 3]. Quand il meurt en 1638, son œuvre est presque achevée ; elle est publiée en 1640 à Louvain par ses amis. L'Augustinus provoque immédiatement une forte polémique, que n’apaise pas sa condamnation en 1642 par le pape, qui punit surtout une relance de la dispute[b 6]. En France, où il est paru en 1641, l’ouvrage suscite des réactions contrastées : s’il est rapidement interdit par le cardinal de Richelieu, il est défendu par nombre de docteurs, le plus notable étant Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran[b 7].

Ce dernier a entrepris de réformer l’Église, en mettant fin aux pratiques et doctrines nouvelles qui la corrompent à ses yeux. C’est un ami de longue date de Jansénius, avec qui il entretenait une abondante correspondance depuis plusieurs dizaines d’années. Il partage ses positions sur la grâce, et est comme lui très hostile aux jésuites, critiquant en particulier leur conception des sacrements. Saint-Cyran s’oppose également au pouvoir royal, incarné par Richelieu, tant sur le plan politique, en mettant en cause sa politique d’alliance avec les protestants pour lutter contre les Habsbourgs[b 6], que sur le plan spirituel, le ministre-cardinal protégeant les jésuites et partageant la plupart de leurs idées théologiques[b 6]. Cela lui vaut, à partir de 1638, d’être embastillé.

L’influence de Saint-Cyran s’est exercée en particulier au sein de l’Abbaye de Port-Royal, dont il est devenu directeur de conscience en 1635 ; celle-ci, depuis sa réforme par son abbesse Angélique Arnauld en 1608-1609, possède un grand prestige spirituel. En plus des religieuses, l’Abbaye accueille depuis 1638 une communauté d'hommes pieux retirés du monde, les Solitaires. Parmi eux, on trouve certains membres des plus importantes familles de la noblesse et de la bourgeoisie parisienne, souvent hostiles au pouvoir royal. Ainsi, Port-Royal incarne progressivement un véritable groupe social, composé de prêtres et religieux liés à l'Abbaye, et de leurs sympathisants[13] ; son influence s'exerce à la cour, dans les académies littéraires ou scientifiques, et dans les salons[13]. Elle s'étend même sur l'art et le comportement mondain : on parle alors de « goût de Port-Royal »[13].

Antoine Arnauld intervient dans la controverse

En 1643, le jeune théologien Antoine Arnauld se fait connaitre en publiant De la fréquente communion, ouvrage dans lequel il défend des idées rigoristes concernant la pénitence et l’eucharistie, tout en critiquant la vision de ces sacrements qui prévaut parmi les jésuites ; c’est un grand succès d’estime et de librairie[b 8]. Peu après, il attaque à nouveau la Compagnie de Jésus en faisant paraître une Théologie morale des Jésuites, première offensive d’ensemble contre le laxisme moral que prôneraient ses membres[b 9] ; ce pamphlet a cependant cette fois peu d'impact[b 9].

Frère cadet d’Angélique Arnauld, membre des Solitaires, Arnauld est un disciple de Saint-Cyran ; c’est à lui principalement que ce dernier a confié la charge de défendre l’Augustinus[b 10]. À cette fin, il publie en 1644 et 1645 deux apologies, qui obtiennent du succès[b 11]. Il apparaît dès lors comme la figure la plus importante du parti « janséniste », expression péjorative qui date de cette époque.

Les écrits d’Arnauld déclenchent une forte polémique entre augustiniens et jésuites[b 12], alimentée par la mise au jour en 1644 de thèses laxistes sur l’homicide[b 13]. Ces derniers se défendent avec de violents libelles, dans lesquels ils s’attaquent notamment aux mœurs des religieuses de Port-Royal et prétendent que les jansénistes sont des calvinistes déguisés ; les Pères Jacques Nouet et François Annat, futurs adversaires de Pascal, jouent dès cette époque un rôle important dans le débat. Celui-ci s’apaise toutefois durant trois ans à partir de 1646[b 12].

En 1649, le syndic de la Sorbonne Nicolas Cornet relance la polémique en demandant à la faculté de condamner sept propositions sur la grâce ; celles-ci, rédigées de façon ambiguë, peuvent être considérées comme orthodoxes ou hérétiques suivant l’interprétation qu’on en fait[b 14]. De façon évidente, la procédure vise l’Augustinus et les défenseurs de cet ouvrage déploient une grande activité pour la faire échouer, Arnauld publiant notamment deux libelles dans ce but.

L’affaire ayant abouti à un compromis à la Sorbonne, un docteur hostile aux jansénistes soumet en 1650 au pape les cinq premières propositions[b 15]. Après trois ans de lutte à Rome entre défenseurs de l’évêque d’Ypres et partisans des jésuites, ces propositions sont finalement condamnées par le Saint-Siège, et attribuées à Jansénius. La bulle est bien reçue en France, réduisant un temps les augustiniens au silence[b 16].

Il s’agit là d’une importante défaite pour Port-Royal, de plus en plus attaqué par libelles interposés[b 17], et d’autant plus dangereuse que, passant pour un lieu de retraite et de complot pour les anciens frondeurs, l’abbaye est une nouvelle fois en délicatesse avec le pouvoir politique[b 18]. Ses partisans se défendent en distinguant sous l’inspiration d’Arnauld le « droit et le fait »[b 19] : les propositions seraient bien hérétiques, mais on ne les retrouverait pas dans l’Augustinus. Cette position est renforcée par le consensus théologique suivant lequel, si le pape ne peut errer sur les questions de foi, il le peut sur les questions de faits.

Le débat se poursuit : Annat, devenu confesseur du roi, publie en 1654 un libelle qui obtient un certain succès, Les chicaneries des jansénistes, dans lequel il prétend que les propositions se trouvent mot à mot dans l’Augustinus[b 19]. Plus grave pour les jansénistes, l’Assemblée des évêques vote la même année une résolution les attribuant également à Jansénius ; un projet de formulaire allant dans le même sens, que certains membres du clergé auraient été obligés de signer, échoue néanmoins[b 19].

La mise en accusation d’Antoine Arnauld à la Sorbonne

En , un des plus notables soutiens de Port-Royal, Roger du Plessis-Liancourt, duc de La Roche-Guyon, est sommé par son confesseur de rompre ses relations avec les jansénistes[b 20]. Comme il n’accepte pas, on lui refuse l’absolution. Cet événement provoque une vive controverse. Antoine Arnauld entreprend de le soutenir en publiant un billet intitulé Lettre à une personne de condition, dans lequel il réfute l’accusation d’hérésie subie par les défenseurs de Jansénius, en mettant en avant leur soumission à la bulle du pape condamnant les cinq propositions[b 21]. Cet écrit est relativement bien accueilli par le Saint-Siège, mais provoque en France une nouvelle guerre de libelles ; dans l’un d’entre eux, Annat accuse les jansénistes d’être si hérétiques qu’il faudrait fuir leur conversation[b 21].

En juillet de la même année, Arnauld publie une seconde défense de 250 pages in quarto intitulée Seconde lettre à un duc et pair[b 21]. Dans une première partie, il y rejette encore une fois l’accusation d’hérésie, en s’attaquant à la conduite du vicaire ayant refusé d’absoudre le duc de Liancourt ; dans une seconde partie, plus dogmatique, il tente de montrer que c’est saint Augustin qui est véritablement visé à travers Jansénius[b 22]. Cette « lettre » obtient un grand succès[b 23]. Elle donne toutefois l’occasion aux ennemis d’Arnauld d’engager contre lui une procédure à la Sorbonne, qui débute en novembre.

Le moment leur est favorable : le syndic de la faculté est très hostile aux jansénistes, et le pouvoir politique décidé à les soutenir[b 24], peut-être pour « faire oublier » au pape l'alliance de la France avec l'Angleterre contre l'Espagne[14] ; ainsi, probablement sous l’influence de Mazarin, soixante-dix docteurs désirant faire annuler la procédure sont déboutés en appel[b 25]. En décembre, une commission chargée d’examiner la Seconde lettre à un duc et pair en retient cinq propositions estimées condamnables. Celles-ci se rapportent plus précisément à deux passages, l’un affirmant que les propositions attribuées à Jansénius ne se trouvent pas dans son œuvre, l’autre touchant la grâce efficace.

L’affaire est dangereuse pour Port-Royal, dans la mesure où une condamnation par la Sorbonne aurait sans doute un impact important sur l’opinion[b 25]. Par crainte d’une lettre de cachet, Arnauld se retire en parmi les Solitaires[b 26]. Face à des conditions qu’il juge inacceptables, il refuse de s’exprimer à la faculté, se défendant seulement par le biais d’écrits apologétiques. En fait, il semble avoir été pris à cette époque d’un certain découragement[b 26].

Une tentative d’accommodement ne donne rien[b 27]. Les propositions sont condamnées « de fait » le , la condamnation « de droit » semblant certaine à court terme[b 27]. La procédure a été marquée de multiples irrégularités : les moines mendiants ont par exemple été beaucoup plus nombreux dans l’assemblée que ce permis par le règlement, et le temps de parole a été limité à une demi-heure[b 27]. En réaction, soixante docteurs favorables à Arnauld se sont retirés des discussions.

Le choix de Pascal comme rédacteur d’une défense d’Arnauld

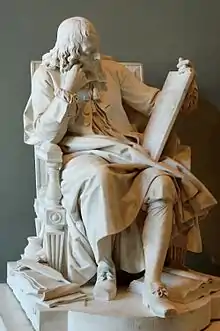

Né en 1623, Blaise Pascal est célèbre dans le monde intellectuel grâce à ses travaux de physique et de mathématiques, produits à un très jeune âge. Il a en particulier obtenu sa renommée en prouvant l’existence du vide, jusqu’alors généralement rejetée. L’ensemble de sa famille est acquise aux idées jansénistes : sa sœur Jacqueline, à laquelle il est très attaché, est ainsi devenue religieuse à Port-Royal.

Constamment malade, Pascal a fréquenté entre 1651 et 1654 les milieux mondains, sur les conseils de ses médecins. Il s’en est détaché à la suite d’une « nuit de feu », à l’issue de laquelle il s’est promis de se consacrer à Dieu et à la défense de la religion. Il a fait depuis de nombreuses retraites parmi les Solitaires de Port-Royal, où il a rencontré certains des principaux défenseurs du jansénisme, tel Arnauld ou Lemaistre de Sacy. Ce dernier est devenu son directeur de conscience.

Les circonstances de la création des Provinciales sont mal éclaircies. On les connait principalement par deux récits[b 28] : celui de Pierre Nicole dans sa préface à l’édition latine de l’œuvre, publiée en 1658, et celui de Marguerite Périer, nièce de Pascal, rédigé en marge du Nécrologue de Port-Royal à une date inconnue. Suivant le premier, alors que ses amis s’accordaient sur la nécessité d’expliquer la vanité de la procédure contre Arnauld au public, Pascal se serait offert de s’acquitter de cette tâche. Suivant le second, c’est Arnauld qui aurait eu l’initiative de rédiger une défense, mais son écrit aurait été mal reçu par les Solitaires ; il aurait dès lors offert à Pascal de s’en charger, dont le travail aurait cette fois soulevé l’enthousiasme. On a tendance à faire davantage confiance au témoignage de Nicole, Marguerite Perrier étant généralement considérée comme une source peu fiable[b 29].

Dans tous les cas, les Provinciales répondent probablement à un besoin prégnant à Port-Royal à partir de la fin 1655 de porter l’affaire devant l’opinion publique, la lutte à la Sorbonne contre la censure étant pratiquement vaine[b 30] : celle-ci s’intéresse aux débats, mais est rebutée par leur complexité[b 30]. Il s'agit sans doute également de mobiliser les milieux proches de l'abbaye[15], alors que ses soutiens traditionnels (Parlement, épiscopat...) l'abandonnent[16].

Pascal connaît sans doute déjà bien la théologie, et en particulier l’œuvre de saint Augustin[17]. De plus, il sait le goût mondain, et ses qualités de polémistes sont reconnues ; il les avait notamment montrées lors d’un débat organisé à Port-Royal avec Lemaistre de Sacy, portant sur Épictète et Montaigne. Enfin, Pascal désire probablement depuis longtemps participer à la polémique[18].

Port-Royal n’a sans doute jamais jusqu’alors disposé d’un tel talent dans son camp : si Arnauld figure parmi les plus remarquables théologiens français (il connaît particulièrement bien la patristique), ses capacités de publiciste sont certainement trop limitées pour générer l'impact nécessaire auprès du public mondain[b 31]. De même, les écrits des autres défenseurs de Port-Royal, tel Lemaistre de Sacy ou Martin de Barcos, sont le plus souvent considérés aujourd'hui comme plats et pénibles à lire[b 31].

Pascal rédige probablement la première lettre en quelques jours, après la première condamnation de fait[b 29]. Après avoir sans doute été soumise aux Solitaires, et plus particulièrement à Arnauld[b 29], celle-ci est imprimée clandestinement[b 32] ; elle est tirée à environ deux-mille exemplaires, chiffre relativement faible[b 32], ce qui laisse penser que la première Provinciale n'a pas été considérée tout d'abord comme une pièce majeure de la controverse[19].

Résumé des dix-huit lettres

- Lettre I

Pascal figure un rédacteur issu de la bonne société, sans partis pris, qui s’intéresse aux « disputes de Sorbonne » sans être savant sur le sujet. Il a constaté la condamnation d’Arnauld sur le « point de fait » : il s'agissait de déterminer si ce dernier avait été téméraire ou non d’affirmer dans sa Seconde lettre à un duc et pair que les propositions condamnées par le pape n’étaient pas de Jansénius. Toutefois, il s’intéresse davantage au « point de droit », qui porte sur un passage du libelle traitant de la grâce jugé hérétique par les accusateurs du théologien.

Pour en être éclairé, le narrateur tente de s’en informer auprès d’un docteur hostile à Port-Royal ; il lui demande en quoi la perception de la grâce par Arnauld, et plus généralement par les jansénistes, est hérétique. Celui-ci lui répond que leur erreur est de ne pas reconnaître que « tous les justes ont toujours le pouvoir d’accomplir les commandements »[a 1].

Le narrateur cherche ensuite à vérifier cette assertion auprès d’un ami janséniste, mais celui-ci dément fermement l’avoir jamais nié. Il retourne donc vers son premier docteur, qui précise que les partisans de Jansénius sont en réalité hérétiques en cela qu’ils ne tiennent pas ce pouvoir comme « prochain ». Ce terme obscur achève de le brouiller.

Le janséniste lui explique que l’expression de « pouvoir prochain » possède en réalité des sens différents selon les écoles de théologie. Le narrateur cherche d'abord à le vérifier en interrogeant un Jésuite moliniste, qui prétend que le pouvoir prochain consiste en « avoir tout le nécessaire pour faire quelque chose, de telle sorte qu’il ne manque rien pour agir »[a 2], avant de se tourner vers un dominicain thomiste, qui lui affirme le contraire. Il parvient finalement à les confondre : les deux parties se sont entendues sur un terme vide de sens afin de pouvoir s’unir contre les jansénistes, malgré leurs divergences d’opinions.

- Lettre II

Un ami du narrateur lui affirme que les jésuites et les dominicains n'ont pas la même vision de la grâce, en dépit de leur union. Les premiers croient à une « grâce suffisante », donnée à tous dès la naissance, alors que les seconds, s'ils reconnaissent l’existence de cette grâce suffisante, la doublent d’une « grâce efficace » que Dieu donne seulement à certains élus, indispensable pour obtenir le salut. Les jansénistes n’admettent quant à eux que cette grâce efficace.

La conception des dominicains n'a ainsi aucun sens, la grâce étant pour eux « suffisante sans l’être » ; en réalité, ces derniers ont admis la grâce suffisante dans le seul but de présenter une apparente convergence d’opinion avec les jésuites sur le sujet. La Compagnie de Jésus se contente de son côté de cette concession, qui fait croire au public que les dominicains ont une position semblable à la leur, pour concentrer ses attaques sur les jansénistes, devenus les véritables défenseurs de la grâce efficace.

Le rédacteur décide de rendre visite à un dominicain, accompagné d’un ami janséniste. Pressé par eux (il est notamment comparé à un médecin se rangeant à l’avis d’un mauvais confrère, qui flattait un mourant au sujet de son état, afin d’en chasser un bon ayant dit la vérité au malade) celui-ci reconnaît que la validité d’une de ces conceptions exclut de fait celle de l'autre. Il avoue ensuite que, après une longue lutte, son ordre n'a admis l'existence de la grâce suffisante que dans le but de faire la paix avec les jésuites, jugés trop puissants. Le janséniste lui reproche alors amèrement d'avoir abandonné la vérité pour des motifs politiques.

- Lettre III

Le narrateur fait le récit de la condamnation de droit d’Arnauld par la Sorbonne. Tandis qu’on lui avait auparavant reproché les pires hérésies, et que de nombreux et savants docteurs très ennemis du théologien ont longtemps étudié son libelle, quatre propositions seulement issues de la Seconde lettre à un duc et pair ont été déclarées hérétiques, sans explications ; pourtant, de nombreux passages des Pères de l’Église cités par Arnauld semblaient assurer leur orthodoxie. Étonné par cela, peinant à démêler la vérité de l’erreur, le rédacteur s’adresse à un docteur de la Sorbonne neutre pour être éclairci.

Celui-ci lui répond que, devant l’impossibilité pour les ennemis d’Arnaud de trouver dans son œuvre des propos contraires à la religion (s’il en existait, ils se seraient empressés de justifier leur censure), ceux-ci ont décidé de condamner quatre passages sans commentaires. Ils espèrent ainsi que la censure en elle-même sera suffisante pour lui faire perdre son crédit, en faisant impression sur le peuple, qui n’entend pas les arguments théologiques qu’on peut facilement lui opposer.

Comme à leur habitude, les adversaires du théologien se contentent ainsi d’une victoire temporaire, en intriguant plutôt qu’en argumentant : peu importe qu’elle ait été obtenue grâce au vote d’une partie seulement des docteurs de la Sorbonne, en employant des moyens irréguliers, et sans présenter aucune argumentation. Finalement, pour ses opposants, l’hérésie d’Arnauld semble liée à sa personne et non à ses écrits : des propos orthodoxes chez les Pères deviennent hérétiques quand c’est lui qui les exprime.

- Lettre IV

Accompagné de son ami janséniste, le narrateur demande à un Père jésuite de définir ce qu’est la « grâce actuelle ». Celui-ci lui explique que ce terme signifie « qu’une action ne peut être imputée à péché, si Dieu ne nous donne, avant que de la commettre, la connaissance du mal qui y est, et une inspiration qui nous excite à l’éviter »[a 3], ce que contestent les jansénistes. Il cite ensuite à son appui plusieurs casuistes et scolastiques modernes.

Le rédacteur s'exclame alors avec ironie qu'il est heureux d'apprendre que tous ceux qui s'abandonnent entièrement au péché, au point de n'en jamais ressentir aucuns remords, soient finalement assurés d'être sauvés. Le jésuite cherche à éviter la difficulté en affirmant que, suivant la Compagnie de Jésus, « Dieu n’a jamais laissé pêcher un homme sans lui donner auparavant la vue du mal qu’il va faire »[a 4].

Le narrateur répond que le simple bon sens permet de se rendre compte que c'est faux. Il est appuyé par son ami, qui cite plusieurs passages des Écritures contredisant formellement le point de vue du Père. Le janséniste démontre également par les textes sacrés que ce n'est pas vrai non plus pour les Justes, contrairement à ce qu'affirmait son contradicteur. Un dernier recours du jésuite à Aristote n’obtient pas plus de succès, celui-ci affirmant en réalité comme saint Augustin que l'ignorance n'excuse pas la faute.

- Lettre V

Son ami janséniste montre au rédacteur certains exemples de maximes morales relâchées des casuistes jésuites. Il lui explique que leur but n’est pas en soi de corrompre les mœurs, mais de satisfaire les chrétiens relâchés comme les chrétiens rigoureux, de façon à diriger toutes les consciences.

Le narrateur rend visite à un Père jésuite de sa connaissance afin de le mettre à l’épreuve. Il lui dit avoir difficultés à supporter le jeûne. Le Père tente de le rassurer en lui présentant un ouvrage récent portant sur la théologie morale, écrit par le casuiste jésuite Antonio Escobar y Mendoza. Il y trouve un passage qui le délivre de cette obligation si elle l’empêche de dormir ; il cite ensuite d’autres cas similaires, comme fêter sa majorité ce jour-là, ou faire la cour à une femme.

Le rédacteur s’étonne que des hommes d’Église puissent émettre des opinions si manifestement contraires à la foi. Le jésuite explique qu’il ne les partage pas lui-même, mais que la doctrine des probabilités permet à chacun de les professer en toute conscience ; pour qu’une opinion devienne probable, il suffit qu’elle soit émise par un « docteur bon et savant ». Dès lors, peu importe que ces docteurs soient souvent d'opinions contraires, ou que leurs maximes soient parfois en contradiction avec celles des Pères : elles sont inattaquables, et chaque clerc peut et doit y avoir recours, sous peine de pécher mortellement.

- Lettre VI

Le jésuite instruit dans un premier temps le narrateur de la façon d'employer la doctrine des probabilités pour rendre moins rigoureuses « les décisions des Papes, des Conciles, et de l'Écriture »[a 5], en jouant sur le sens de certains mots, et en se servant de circonstances favorables. Il s’étend ensuite sur la façon dont les opinions des nouveaux casuistes progressent en considération dans l’Église : après avoir été émise par un « docteur fort grave », elle compte parmi les opinions probables, si aucune autorité religieuse ne s’élève contre elle. Dès lors, elle possède autant de valeur qu’une décision du pape.

Le rédacteur demande au jésuite de lui décrire en détail ces nouvelles maximes morales. Celui-ci précise en préambule qu'elles ont pour but d’empêcher les hommes de s’abandonner entièrement au vice, en adoucissant les rigueurs de la religion. Les nouveaux casuistes en ont donc créées pour tous les types de gens, sans distinction d'aucune sorte.

Le Père aborde en premier lieu le clergé. En orientant leurs pensées de façon convenable, les clercs ne pratiqueront plus ce qui est ordinairement considéré comme de la simonie ; ils auront également la possibilité d'être payés plusieurs fois pour une seule messe, comme de la célébrer en ayant commis auparavant un péché mortel. Quant aux moines, ils ne seront plus tenus de toujours obéir à leur supérieur, et, après en avoir été chassés, pourront retourner dans leur monastère sans s’être corrigés moralement.

Le jésuite traite ensuite des valets. Il leur est désormais permis d’aider leurs maîtres dans leurs amours, et de les voler s’ils s’estiment mal payés. Mais le narrateur raconte à cette occasion une anecdote qui trouble son interlocuteur : un valet nommé Jean Alba, qui travaillait dans un collège jésuite, a été surpris à voler ses maîtres. Pour se défendre devant la justice, il a présenté cette maxime, à la confusion des Pères.

- Lettre VII

Toujours en citant les casuistes, le jésuite présente cette fois la morale nouvelle relative à la noblesse, et plus précisément à la défense de l'honneur. Les Saintes Écritures rendant celle-ci difficile, seule la méthode qui consiste à « diriger l’intention » en donne la possibilité au gentilhomme en respectant la religion ; au moment de commettre un péché, il s'agit de changer ses mauvaises intentions en bonnes.

En appliquant cette méthode, un homme de guerre peut désormais poursuivre un fuyard qui l'a blessé, se battre après avoir reçu un soufflet, ou espérer la mort d’un individu qui se dispose à le persécuter. Il est en droit d’accepter ou d’offrir le duel ; il peut également tenter de l'éviter en tuant son ennemi en cachette. De la même façon, il est dorénavant acceptable de faire mourir les faux témoins et les juges iniques.

À la demande de son interlocuteur, le Père précise ensuite jusqu’où la religion permet désormais d’aller pour se venger d’un soufflet : jusqu’à tuer. De même, cela est possible pour éviter d’en recevoir, pour punir un faux démenti, des calomnies, ou un geste de mépris, les casuistes n’émettant qu’une seule réserve à ce propos : le respect de l’autorité de l’État oblige dans la pratique à ne pas tuer trop souvent. On peut également donner la mort pour un vol, pourvu que les biens dérobés ne soient pas d’une valeur trop faible. Par ailleurs, les hommes d’Église disposent dorénavant de ce droit comme les laïcs.

- Lettre VIII

Le rédacteur affirme en préambule que personne n'a réussi à deviner qui il était. Le dialogue avec le jésuite reprend alors. Le Père annonce qu'il va traiter des maximes concernant diverses professions et conditions sociales dont il n'a pas encore parlé.

Ainsi, les juges peuvent désormais émettre un jugement contre leur propre opinion, et recevoir des cadeaux des parties en présence, en particulier pour traiter une affaire plus vite qu’une autre. Quant aux gens d’affaires, ils sont désormais libres de garder de quoi vivre avec honneur en cas de banqueroute, tout comme de prêter de l’argent avec intérêt sans tomber dans le pêché d'usure : il leur suffit pour cela de réciter avec le débiteur une formule avant l’emprunt, d’exiger le payement des intérêts comme une faveur, ou encore de pratiquer le contrat Mohatra. Mais les casuistes ont également veillé à aider les nécessiteux : dans ce but, si un voleur se dispose à dérober une personne pauvre, il est dorénavant permis de lui indiquer plutôt un individu riche ; voler est également autorisé en cas de nécessité grave.

De façon générale, il n’est plus nécessaire de rendre les biens acquis par des voies illégitimes, tels l’adultère, le meurtre, la justice inique, ou la sorcellerie. Les casuistes introduisent toutefois des nuances à ce sujet : par exemple, un sorcier ne peut conserver ces biens que s’il a véritablement exercé son art avec l’aide du diable, et un juge seulement s’il a rendu un jugement injuste, car c’est ce pourquoi ils ont été payés.

Le jésuite conclut fièrement avec une anecdote prouvant incontestablement l’utilité de la casuistique : un homme, qui devait restituer une somme d’argent par ordre de son confesseur, a lu par hasard un ouvrage de casuistique. Dès lors, il a décidé de conserver la somme, l’esprit allégé de tous scrupules.

- Lettre IX

Le Père accueille son interlocuteur en lisant un passage d’un ouvrage du Père Barry, jésuite ; l’auteur y promet un accès assuré au Paradis, au prix seulement de quelques dévotions aisées à la Vierge. Il n’est pas nécessaire pour cela d’aller jusqu’à lui donner son cœur ou de changer de vie, contrairement à ce que pensait le narrateur : porter des objets pieux suffit. Cette assurance de Barry ne peut être remise en cause, car tous les ouvrages des jésuites sont vérifiés par leurs supérieurs, comme la loi les y oblige. Un autre jésuite cité par le Père, nommé Le Moyne, confirme d'ailleurs dans ses Dévotions aisées qu’être dévot n’est pas si pénible qu’on le croit : il dresse ainsi un portrait critique des individus dont le comportement austère se rapproche de celui des saints, qu’il juge ridicules.

Toujours dans le but de rendre la dévotion plus facile, certains casuistes se sont également appliqués à redéfinir certains péchés. Ainsi, l’ambition n’est désormais péché mortel que si on cherche à s’élever dans le but de nuire à la religion ou à l’État, et l’avarice seulement si on désire les possessions spirituelles de son prochain. De même, la paresse n’est plus selon Escobar qu'« une tristesse de ce que les choses spirituelles sont spirituelles »[a 6], tandis que la gourmandise n’est condamnable que si elle nuit à la santé. Quant à l'envie et la vanité, elles sont de trop petite importance aux yeux de Dieu pour constituer des fautes vraiment graves.

Autre péché traité par les Pères jésuites : le mensonge. Il est dorénavant possible de les éviter en démentant, soit à voix basse, soit simplement en pensée, les propos que l’on tient ; ce principe vaut aussi pour les promesses. Certains casuistes ont également pensé aux femmes : celles-ci peuvent selon eux disposer de leur virginité sans le consentement de leurs parents, se parer comme elles l’entendent, et voler de l’argent à leur mari pour s’adonner à des activités frivoles. Enfin, ils ont veillé à rendre l’assistance à la messe plus facile, en permettant d’y être présent sans l’écouter, d’y aller pour observer une femme, ou de se rendre pendant un bref instant à plusieurs messes qui, mises bout à bout, feront une messe entière.

- Lettre X

Le narrateur annonce que le Père lui a parlé cette fois des maximes prônées par les jésuites afin d’adoucir la confession ; il juge qu’il s’agit là d’un des éléments majeurs de la politique de la Compagnie de Jésus, qui vise à contrôler les consciences.

Le jésuite affirme en préambule qu’il s’agit là du parachèvement de l’œuvre des casuistes, car les péchés qu'ils n'ont pas excusés autrement sont ainsi facilement lavés. Désormais, il est possible de posséder deux confesseurs, si on veut éviter d’avoir à avouer à l’un d’eux ses péchés mortels. On peut également tenter de réduire la gravité de sa faute, en en changeant les circonstances, ou en ne mentionnant pas qu’elle est fréquente ; la pénitence exigée, si elle trop sévère, peut aussi être refusée.

Dans le même esprit, les casuistes établissent de façon unanime que le confesseur doit accorder l’absolution à tout homme qui promet de s’amender, même s’il n’y a aucune apparence qu’il le fasse réellement ; peu importe si cette assurance le conduit à pécher plus souvent. Le confesseur ne peut pas non plus exiger de lui de changer radicalement de vie pour ne plus succomber à la tentation, et peut lui-même chercher une occasion de pécher s’il vise le bien spirituel de son prochain.

En outre, les casuistes ne jugent plus la contrition nécessaire pour obtenir le salut : l’attrition suffit. Enfin, couronnement de toute leur morale et de tous leurs raisonnements, ils considèrent finalement comme dispensable d’aimer Dieu. À la fin de l’entretien, le narrateur laisse éclater sa colère, qu’il retenait depuis le début de ses rencontres avec le Père : il juge avoir entendu le comble du blasphème et de l’impiété.

- Lettre XI

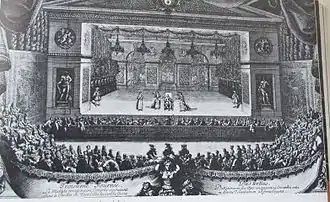

.jpg.webp)

Pascal abandonne la fiction pour répliquer directement aux réponses des Pères jésuites à ses Lettres. Ceux-ci l’ont notamment accusé de « tourner les choses saintes en railleries »[a 7]. Pascal se défend en affirmant que si la vérité divine exige le respect, les idées humaines qui la corrompent méritent le mépris. Il prend exemple des moqueries de Dieu envers Adam après sa chute, de celles Jésus-Christ envers le pharisien Nicodème, et de celles de nombreux Pères de l’Église envers les hérétiques. Il ajoute que ce sont les maximes des casuistes jésuites qui portent en soi à rire, tant elles choquent le sens commun.

Ce n’est pas non plus manquer de charité que de s’en moquer. Il convient d’exposer le mal quand on le voit, justement par charité pour ceux qu’il met en danger. Pascal cite quatre marques, déterminées par les Pères de l’Église, montrant que des critiques proviennent d’un esprit de charité et de piété, et non d’impiété : la première est d’employer toujours la vérité, en excluant tous mensonges ; la seconde, de ne pas dire de vérités blessant inutilement ; la troisième, de ne pas user de raillerie à propos de choses saintes ; la dernière, d’agir par désir du salut de celui qui la subit.

Pascal montre enfin que les jésuites ont contrevenu à toutes ces règles dans leurs écrits : le Père Le Moyne a tourné en dérision la religion dans des poèmes galants ; ils ont lancé des calomnies délirantes envers les religieuses de Port-Royal ; certains d’entre eux ont souhaité l’enfer aux jansénistes.

- Lettre XII

Pascal répond au reproche d’« imposture » fait par les jésuites ; selon eux, il aurait déformé les propos des casuistes. Il affirme d’abord que, étant seul contre une puissante compagnie, la vérité est la seule arme qu’il puisse employer avec efficacité. Il cherche ensuite à prouver, en reprenant chaque citation qu’il aurait mal retranscrite selon les jésuites et en citant plusieurs casuistes partageant son interprétation, qu’il a bien pris ces auteurs dans leur sens, avant d'opposer à leurs maximes les Saintes Écritures et les Pères de l’Église. Il accuse par ailleurs ses adversaires d’employer des arguties techniques afin d’embrouiller le débat, de jouer sur des subtilités de langage, et plus généralement d’utiliser des arguments de mauvaise foi.

Ainsi, Vasquez dispense bien les riches de donner l’aumône aux pauvres, en considérant que ceux-ci ne possèdent pratiquement jamais de « superflu », dont ils seraient forcés de faire don suivant l’Évangile. De même, Pascal n’a pas menti en affirmant que certains auteurs jésuites autorisent de fait la simonie en donnant à ce terme un sens inepte, et permettent aux banqueroutiers de garder leur argent pour vivre avec honneur. Il conclut en prétendant que son combat est celui de la vérité contre la violence : la violence peut prévaloir un temps, mais c’est la vérité qui finit toujours par triompher, car elle est l’esprit de Dieu même.

- Lettre XIII

Pascal se défend des autres « impostures » dont il est accusé, qui concernent le sentiment des casuistes sur le meurtre. Comme dans sa lettre précédente, il montre par plusieurs citations de casuistes qu’il n’a pas déformé les propos qu’il a rapportés : Lessius affirme bien que l’on peut tuer pour un soufflet, et plusieurs auteurs jésuites prétendent vraiment qu’il est possible de mettre à mort un calomniateur.

Par la même occasion, il critique la distinction opérée par les casuistes entre spéculation et pratique, qui consiste à rejeter l’application d’une maxime admise en théorie par respect pour l’autorité de l’État. Pour Pascal, il n’y a aucune raison que ce qui est permis dans la pratique ne le soit pas dans la spéculation, la première étant la conséquence de la seconde. De ce fait, il s’agit seulement à ses yeux d’un procédé pour échapper aux poursuites judiciaires, montrant que les casuistes craignent plus les juges que Dieu.

Il dénonce de la même façon le probabilisme. Celui-ci est selon lui utilisé dans un but politique : permettre à la Compagnie de Jésus de satisfaire tous les esprits, en ayant un auteur de chaque opinion. Ainsi, quand les jésuites mettent en avant des casuistes ayant des sentiments chrétiens, cela ne témoigne pas de l'innocence de la Compagnie, mais au contraire de sa duplicité.

- Lettre XIV

Pascal annonce en préambule qu'il ne répondra pas seulement aux dernières « impostures » des jésuites, mais dénoncera plus généralement le sentiment des casuistes sur le meurtre, en montrant à quel point il est contraire aux lois de l'Église. L'interdiction de tuer est une constante de tout temps, depuis Noé. Cette défense se retrouve dans toutes les sociétés, y compris païennes. Seul possède légitiment ce droit l'État, généralement incarné par un monarque, pour punir les criminels, car c’est Dieu qui agit par son biais ; on peut également tuer pour se défendre, quand sa vie est menacée.

Pourtant, les casuistes autorisent l'homicide dans de nombreux autres cas, violant par là la loi civile, l'Ancien Testament et l'évangile. Ainsi, Pascal montre qu'ils le permettent pour défendre un bien, ou l'honneur. Il réfute par la même occasion trois autres « impostures » dont il est accusé : Molina permet réellement de tuer pour de faibles vols, et Layman admet le duel pour défendre l’honneur.

À ces maximes morales relâchées, Pascal oppose les lois civiles et ecclésiastiques. L’Église a toujours puni l'homicide, imposant de très sévères pénitences aux meurtriers ; dans son horreur du sang, cette dernière interdit même aux clercs de prendre part aux procès criminels. De même, la loi civile établit de nombreuses précautions avant la mise à mort : l'accusé doit être condamné par sept juges neutres et probes, à la demande d’une personne publique.

Pascal conclut en constatant que les jésuites sont animés par l'esprit du diable, et non par celui de Dieu, entre lesquels chaque homme a à choisir. Il leur conseille de changer de sentiments, ne serait-ce que parce que leurs maximes sont de plus en plus connues et haïes.

- Lettre XV

Afin que plus personne n'attache foi aux calomnies des jésuites, Pascal entend cette fois montrer leurs procédés pour mentir en toute bonne conscience. Ainsi, il ne veut pas seulement prouver que les jésuites mentent, mais également qu’ils le font volontairement.

L'idée que mentir pour se défendre de calomniateurs ne serait qu'un péché véniel est enseignée dans un grand nombre des universités contrôlées par les jésuites, et considérée par les casuistes comme l'une des opinions probables les mieux établies. Grâce à cette doctrine morale, ces derniers, qui considèrent chaque attaque contre la Compagnie comme diffamatoire par essence, peuvent calomnier sans risquer leur Salut.

Pascal cite ensuite deux exemples montrant leur duplicité. Après avoir écrit un ouvrage qui semblait attaquer la Compagnie de Jésus, M. Puys a été fortement pris à partie par un jésuite ; il a fallu que Puys nie s'en être pris à son ordre, pour que le jésuite se rétracte. De même, on a fortement reproché au casuiste Bauny l’une de ses maximes morales ; alors que l'existence de cette maxime est déniée par le jésuite Caussin en 1644, celle-ci est admise et défendue comme orthodoxe par les accusateurs de Pascal après que ce dernier l’a évoquée dans ses Lettres. Il est dès lors évident que le but des jésuites en ces occasions n’a pas été d’établir la vérité, auquel cas leurs attitudes ne seraient pas si contradictoires, mais seulement de défendre leur compagnie.

De façon générale, face aux calomnies des jésuites, forgeant des écrits qu'ils attribuent à leurs adversaires, ou lançant des accusations sans preuves ni témoins, Pascal invite à adopter l'attitude d’un capucin qu'ils avaient diffamés : il s'agit de leur demander de faire paraître leurs témoins et leurs preuves, sous peine de montrer qu’ils ont « menti très impudemment ». Pascal termine sa lettre en affirmant qu'on ne doit pas lui reprocher d'avoir détruit la réputation des jésuites, dans la mesure où il était beaucoup plus important de rétablir celle de ceux qu’ils ont calomniés.

- Lettre XVI

Pascal continue de démentir les médisances des jésuites : Jansénius n'a jamais volé d'argent à son collège, un prêtre a été accusé à tort d'avoir dérobé le contenu du tronc d'une église, et le directeur spirituel de Port-Royal Singlin ne s'est pas enrichi dans une affaire de succession. Toutefois, c'est à une calomnie contre les religieuses de Port-Royal qu’il doit surtout faire justice, dans la mesure où celles-ci ont été accusées de ne pas croire à la transsubstantiation ni à la présence réelle, comme les calvinistes. Il peut d'autant mieux les défendre qu'il n’est pas de Port-Royal, contrairement à ce que les jésuites affirment.

Le caractère fallacieux des accusations des jésuites est ainsi évident, l’eucharistie étant le principal objet de piété des religieuses : elles ont pris le nom de filles du Saint-Sacrement, et lui consacrent tous les jeudis une dévotion spéciale. De même, les ouvrages dits « de Port-Royal » sont inattaquables sur ce point : Pascal prouve leur orthodoxie par de nombreuses citations. Il est facile de déterminer l’origine de ces attaques, dans la mesure où Saint-Cyran et Arnauld ont critiqué les pratiques eucharistiques des jésuites, qui accordent la communion aux pécheurs les plus abominables.

L'argumentation des jésuites pour qualifier Saint-Cyran d'hérétique est également ridicule, ceux-ci interprétant certains passages de ses ouvrages dans un sens absurde. Ils en viennent même à déformer les canons du concile de Trente pour servir leur but, altérant par la même occasion la parole des papes et des Pères. Autre calomnie contre Port-Royal, plus invraisemblable que toutes les autres : ils ont prétendu qu’on y comploterait « d’exterminer la religion chrétienne, et d’élever le déisme sur les ruines du christianisme »[a 8].

Le manque de crédibilité de ces médisances prouve que les jésuites sont animés par la haine plutôt que la foi, ne croyant sans doute pas eux-mêmes à ce qu’ils écrivent. D'ailleurs, leurs maximes morales les trahissent, les empêchant de s’assurer la réputation de sincérité qui fait les bons menteurs. Pascal les défie de montrer des témoins et des preuves de ce qu’ils avancent : le silence serait la preuve de leur culpabilité. Plus généralement, le fait que les jésuites aient recours au mensonge montre en soi que leur cause est injuste ; si elle était juste, la vérité combattrait pour eux.

- Lettre XVII

Puisque le Père Annat, et l'ensemble des jésuites à travers lui, l'ont à nouveau attaqué, c'est l'occasion pour Pascal de démentir leur plus importante accusation, celle d'hérésie. Au-delà de son propre cas (et rien de ce qu'il a dit ou fait ne peut prouver qu'il soit un hérétique), comme il se trouve engagé avec Port-Royal et ceux qui en sont proches, c’est son devoir de les défendre, et de mettre fin au bruit répandu par les jésuites que « l’Église est divisée par une nouvelle hérésie »[a 9].

Les jésuites affirment que l’hérésie des jansénistes est résumée dans les cinq propositions condamnées par le pape. Pourtant, ceux-ci les rejettent eux-mêmes, et se plaignent qu’on les leur attribue ; on ne peut pas non plus dire qu’ils ne les condamnent qu’extérieurement, car l’Église défend de douter d’une confession de foi catholique. De plus, leur conception de la grâce est orthodoxe : c’est la grâce efficace telle que saint Augustin la conçoit. Il s’agit dès lors d’une question de peu d’importance pour l’Église, dans la mesure où elle porte seulement sur le fait et non la foi : décider si les propositions retranscrivent fidèlement la pensée de Jansénius ou pas.

De ce fait, les défenseurs de l'évêque d’Ypres ne peuvent être hérétiques, car si l'Église ne peut pas se tromper sur les points de foi, elle le peut sur les points de fait. On en trouve de nombreux exemples dans l'histoire ecclésiastique, et il s'agit là d'un point de vue partagé par tous les théologiens, y compris jésuites. Il en ressort que ces derniers ne peuvent prétendre que, puisque le pape a attribué les propositions à Jansénius, on devient hérétique en le niant : dans ce cas, leurs propres théologiens devraient être condamnés, et on pourrait en arriver à ce que des propos orthodoxes chez le pape soient hérétiques chez Jansénius.

En réalité, la position du pape n'est pas étonnante, dans la mesure où les jésuites ont prétendu que les propositions se trouvaient mot pour mot dans l'Augustinus, même s'ils n’ont jamais pu le prouver. Par ailleurs, il n'est pas question de faire signer aux ecclésiastiques un formulaire les forçant à condamner le sens de Jansénius, comme les jésuites le voudraient, car ce serait faire leur jeu : ils pourraient en profiter pour faire condamner la grâce efficace. Car c'est là en effet leur véritable objectif en s'attaquant à Jansénius : imposer la conception de la grâce de Molina, aux dépens de la grâce efficace défendue par saint Augustin.

- Lettre XVIII

Face aux accusations de Pascal, le Père Annat a été forcé de préciser l'hérésie reprochée aux défenseurs de Jansénius : ils seraient coupables de prendre l'expression « grâce efficace » au sens hérétique de Calvin, plutôt qu'au sens orthodoxe de saint Thomas. Pourtant, ceux-ci ont toujours condamné la conception de Calvin, en affirmant que l'homme peut résister à la grâce mais que, du fait d’un dégoût du monde inspiré par Dieu, il se trouve qu’il n'y résiste jamais. C’est là également le point de vue de saint Augustin et de saint Thomas, comme le montrent de nombreux passages de leurs œuvres.

De même, en citant son œuvre, il est facile de prouver que Jansénius a toujours rejeté la conception calviniste de la grâce. Toutefois, si les jésuites n'en sont pas d'accord, ils n'en seront pas hérétiques pour autant : il ne s'agit là que d'un point de fait. Dès lors, puisque les jésuites et les défenseurs de Jansénius s'accordent sur tout, mis à part le sens à donner aux propos de l'évêque d’Ypres, les persécutions exercées par les jésuites à l'encontre de leurs adversaires prouvent qu'ils en veulent plus aux personnes qu'aux erreurs.

Si le pape a à nouveau condamné les cinq propositions, c'est parce que son entourage est favorable aux jésuites. Ce n'est pas manquer de respect au Saint-Siège que de dire qu’il s'est trompé : saint Grégoire et saint Bernard ont admis cette possibilité sur un point de fait. Par ailleurs, le pape ne doit pas gouverner de façon autoritaire, mais par la douceur et la persuasion.

En réalité, ce ne sont pas les bulles qui prouvent la vérité des faits, mais la vérité des faits qui les rend recevables ; suivant saint Thomas et saint Augustin, on la reconnait par le témoignage de nos sens. Il en résulte que sur les points de faits, ce sont ses sens qu'il faut consulter ; c’est également vrai au sujet des bulles. Pascal conclut en s'étonnant du silence de ceux que les jésuites attaquent injustement ; il ne doute pas que leur mutisme s’explique par leur patience et leur piété, mais quand l'Église souffre, cette attitude ne se justifie pas.

Analyse

Genre de l’œuvre

En écrivant les Provinciales, la volonté de Pascal est d'abord de participer à une controverse : il s'agit donc avant tout d'une œuvre polémique. Mal considérée par les Anciens[20], la littérature polémique a mauvaise réputation au milieu du XVIIe siècle. Instrument de toutes les controverses intellectuelles (théologie, science, littérature...), elle est pourtant très diffusée, et appréciée par le public cultivé. Elle induit un schéma répétitif : un premier libelle lance la polémique, puis des réponses apparaissent, auxquelles l'initiateur du débat réagit directement ou par le biais d'alliés ; celui-ci se termine par un accommodement, ou faute de combattants[20]. La polémique est l'un des fondements de l'œuvre de Pascal[20] : il a déjà participé à plusieurs controverses scientifiques, notamment au sujet de l'existence du vide.

Toutefois, contrairement aux autres pièces de la polémique entre jésuites et jansénistes, les différentes Provinciales ne se réduisent pas à des dissertations déguisées[21]. Elles possèdent la particularité d'être à la fois une véritable œuvre littéraire et un dialogue d'idées[22] : cette association originale leur valent sans doute en partie leur succès[23]. Les deux formes de littérature desquelles les Provinciales se rapprochent le plus sont sans doute la comédie (Jean Racine les a par exemple perçues de cette manière[24]) et le roman (Pascal a ainsi été accusé d'être un romancier par les jésuites[a 10]) : la comédie est alors un genre peu prestigieux en France, mais le roman est en vogue, Madeleine de Scudéry ou encore Honoré d'Urfé comptant parmi les auteurs les plus populaires ; Pascal a cependant nié en avoir lu[a 10], et les Provinciales s'éloignent considérablement du modèle romanesque dominant à cette époque, l'usage de la forme épistolaire étant encore rare. Le dialogue d’idée remonte quant à lui à l’antiquité, illustré en ce temps par des philosophes tels que Platon, qui a peut-être eu une influence directe sur Pascal[25] ; il s’agit d’une forme souvent adoptée alors[26].

Forme de l’œuvre

Les Anciens n'ont jamais employé la forme épistolaire dans les ouvrages polémiques ; cet usage, illustré notamment par Guez de Balzac, remonte à la seconde moitié du XVIe siècle[27]. Au milieu du XVIIe siècle, il est très répandu en Europe occidentale, en théologie comme dans les autres domaines intellectuels : ainsi, sur un échantillon de cent-soixante-trois textes polémiques à propos de la théologie morale des Jésuites, quarante-trois sont des lettres[28].

Au XVIIe siècle, les controverses religieuses font de plus en plus l'objet d'un large débat, nécessitant de s'acquérir la bienveillance de l'opinion publique, ce que les progrès de l'imprimerie rendent possible[28]. Dans ce but, l'usage massif de la forme épistolaire par les auteurs de libelles s'explique par deux raisons proches. Il s'agit d'abord d’échapper à la censure qui frapperait un ouvrage « standard », ceux-ci nécessitant une approbation royale : une lettre prétendument publiée sans que l'auteur le sache est un bon moyen d'aborder un sujet interdit[29]. Second motif, dissimuler le caractère polémique de l'œuvre : exposer au grand public une question religieuse étant mal considéré, l'auteur évite ainsi de donner une mauvaise image, à lui-même comme à la cause qu'il défend[30]. En fait, celui-ci prétend généralement respecter un modèle ancien et légitime de relation épistolaire, dans lequel le contenu des lettres s’apparente à une conversation entre deux amis, qui s’opposerait à la démagogie d’un pamphlet public[31].

Plusieurs procédés sont employés pour rendre le caractère épistolaire de l’œuvre vraisemblable : les formes propres à la lettre sont respectées (formules de politesses, datation, etc.), des remarques personnelles sont souvent glissées, la publication du libelle est rarement mentionnée, et son impression pratiquement jamais[32]. L’auteur et le destinataire peuvent être fictifs ou pas, anonymes ou non. Ces derniers ont souvent une relation de maître à élève (un théologien transmet son savoir à un « honnête homme »), mais l’échange entre deux théologiens, ou deux évêques, est également fréquent[33]. Le public n’étant jamais dupe du fait que la lettre qu’il lit s’adresse en réalité à lui, l’auteur ne cesse de justifier envers lui son intervention dans la controverse, le plus souvent en invoquant le danger des doctrines de l’adversaire, ou le désir de correction fraternelle envers ce dernier[34].

Par rapport à ce tableau, l'originalité principale des Provinciales quant à la forme est d'observer dans les dix premières lettres les codes des relations épistolaires mondaines, qui visent moins alors à transmettre un contenu qu'à distraire leurs lecteurs et à mettre en avant le talent d'écriture des correspondants[35] ; au milieu du XVIIe siècle, Vincent Voiture est sans doute l'auteur illustrant le mieux cette pratique[36], qui est au comble de sa popularité[37]. Ainsi, la correspondance entre le Provincial et le narrateur se rapproche de celle entretenue entre membres d'un salon, destinée à être lue en public dans un milieu aristocratique.

Unité de l’œuvre

Les Provinciales ont été très tôt perçues et traitées comme une œuvre à part entière, et non comme un ensemble de libelles à considérer séparément[N 2]. Pourtant, elles présentent de nombreux éléments de discontinuité. Ainsi, de façon générale, ce sont les circonstances de la polémique entre jésuites et jansénistes qui mènent l’œuvre[38] : Pascal réagit aux décisions du pouvoir public comme à celles du Saint-Siège, aux réponses de ses adversaires, à l’accueil du public… De même, ce sont ces circonstances qui déterminent son commencement et sa fin, ainsi que les intervalles de temps entre chaque lettre[38]. Enfin, toutes les lettres n’ont pas non plus le même destinataire affiché : un provincial fictionnel, puis les pères jésuites, et enfin François Annat[39]. À cause de ces caractéristiques, ainsi que de leur format, on considère souvent aujourd'hui que les Provinciales constituent la première grande œuvre journalistique[40].

Toutefois, justifiant que l'œuvre soit considérée comme un ensemble uni, on y trouve également un grand nombre de traits de continuité. Outre des caractéristiques évidentes (même auteur, écrites dans un laps de temps relativement court, format semblable, même public[38]…), il existe ainsi dans les dix premières lettres une intrigue continue, usant des mêmes personnages[38]. De même, Pascal aborde ses différents thèmes en suivant une progression logique au sein des lettres quatre à dix (la plupart des maximes fautives des casuistes jésuites sont dénoncées, dans un ordre croissant d’importance[41]) et onze à seize (sous prétexte de répondre aux accusations des jésuites, leur façon de mentir est progressivement mise en avant[41]). Par ailleurs, on trouve dans chaque lettre de nombreuses références aux précédentes[42], tandis qu'est généralement annoncé en fin de lettre le contenu de celle qui suit[39]. Ainsi Pascal échappe à la discontinuité dans laquelle aimeraient l’entraîner les polémistes jésuites[43]. Face au caractère épars de leurs réponses, les éléments de continuité présents dans l'œuvre constituent également une force.

Style et rhétorique

Au moment de leur parution, le style des Provinciales a suscité chez ses lecteurs à la fois surprise et admiration, comme en rendent compte plusieurs témoignages, tel celui de la marquise de Sévigné[44]. Dans cette œuvre, ainsi que dans toutes celles qu’il a produites, Pascal rompt en effet avec la manière d’écrire qui prévaut à l’époque : plutôt que de tenter d'imiter la prose latine des auteurs antiques[45], il cherche en effet à pratiquer un style « naturel »[46], meilleur moyen selon lui de faire impression sur l'esprit du lecteur. La phrase naturelle possède pour principales caractéristiques la brièveté[47] (aboutissant à un « style coupé », très rarement employé à l'époque) et la simplicité[48] : cela permet à Pascal de rendre ses raisonnements plus clairs et son style plus vivant. Ainsi, dans les Provinciales, ce dernier fait preuve d’une grande vivacité d’écriture : les entrées en matière comme les conclusions y sont rapides, les phrases y sont courtes et souvent exclamatives, les questions nombreuses et pressantes[49].

À l’opposé, Pascal méprise les « mots d’enflures », tout comme les procédés rhétoriques issus des Anciens employés en son temps : ceux-ci seraient artificiels, gêneraient la compréhension et refléterait seulement l’orgueil de leur auteur[50]. Sa rhétorique s'écarte de même de l'esthétique « baroque », observée alors par les jésuites dans le but de faire entrer la religion dans les cœurs par le charme et la sensibilité ; il lui préfère une esthétique naturelle, en faveur dans les milieux proches de Port-Royal, qui s’appuierait sur la seule force de la vérité[51]. Ainsi, le style d'un auteur devrait selon Pascal le montrer aux lecteurs tel qu'il est, et non tel qu'il veut paraître[52].

Dans les Pensées, Pascal vante « la manière d’écrire de Montaigne, d'Épictète et de Salomon de Tultie [un de ses pseudonymes] »[53]. Il a également pu trouver son inspiration dans la rhétorique biblique, alors rarement imitée, mais considérée par lui comme le modèle le plus légitime pour un chrétien[54]. À cause de cela, contre la tendance de l’époque, l’auteur des Provinciales use de nombreuses répétitions, produisant un effet de martèlement[55]. De même, il emploie souvent l’hyperbole, nuançant rarement ses jugements : on relève ainsi dans les Provinciales un usage fréquent d’adjectifs tels que « plein », « seul », « unique », « nul »[56]... Enfin, Pascal tend parfois à imiter le langage des prophètes, en brusquant ses adversaires : il les apostrophe et les questionne impérieusement, s’érigeant en voix de la vérité contre le mensonge et le mal[54]. Cette vision tranchée du monde s'exprime également par l'emploi régulier d'antithèses[57].

D'autres procédés rhétoriques sont utilisés de façon naturelle par Pascal afin de rendre son œuvre plus plaisante, discréditer ses adversaires, ou souligner ses propos. Dans la partie fictionnelle, il fait en particulier un usage régulier de l’ironie sous diverses formes (fausse naïveté, litote etc.)[58],[59] ; après avoir abandonné la fiction, il emploie davantage le sarcasme et l'invective[59], et quitte parfois le « style coupé » au bénéfice du « style sublime », caractérisé par des phrases longues et une tendance au lyrisme[60],[61].

Agréments du texte et usage de la fiction

Pour Pascal, plaire au lecteur n’est pas une fin, mais un moyen, le seul possible pour atteindre le grand public[62] ; suivant Marguerite Perier, il aurait ainsi dit au sujet des Provinciales : « J’ai vu qu’il fallait écrire d’une manière qui pût être lue avec plaisir par les femmes et par les gens du monde »[63]. À ce titre, on peut considérer qu'il ne s'agit pas d'une œuvre artistique[60]. En strict augustinien, Pascal croit que, à l’exception de certains élus auxquels Dieu accorde sa grâce, les hommes sont dominés par la concupiscence depuis la Chute, et par là avant-tout voués à la recherche du plaisir[63] ; dès lors, il considère qu’on les convainc beaucoup mieux par l’agrément que par le raisonnement, comme il l’indique dans De l'Esprit géométrique et de l'Art de persuader : « … tout ce qu’il y a d’hommes sont presque toujours emportés à croire non pas par la preuve, mais par l’agrément. »[64]. Suivant les catégories de saint Augustin, si l'auteur des Provinciales s'abstient d'employer la concupiscence liée à la chair et celle liée aux yeux, il utilise donc celle liée à l'orgueil[65].

Une des principales façons pour Pascal de plaire au lecteur est d’user du comique[66] ; en cela, il fait preuve d'audace, car ce registre est généralement mal perçu dans les milieux auxquels il s'adresse[67]. La partie fictionnelle des Provinciales se rapproche ainsi des comédies de théâtres, avec notamment une situation de double énonciation, des dialogues entre personnages fictifs, divers « jeux de scènes » et jeux de mots[68]. Pascal définit lui-même dans la onzième lettre la cause du rire comme « une disproportion surprenante entre ce qu’on attend et ce qu’on voit »[a 11]. Les maximes grotesques des casuistes jésuites provoquent d’elles-mêmes le rire, étant inattendues venant de sérieux docteurs[69]. En employant l'ironie, il crée de même une complicité avec le lecteur, qui connait le vrai sens des propos du narrateur, contrairement au naïf Père jésuite[70]. Cette méthode aboutit également à une situation « cathartique » dans laquelle une figure d’autorité est humiliée, fréquente dans la comédie[71].

Toujours pour rendre son œuvre plaisante, Pascal utilise dans les dix premières lettres divers autres procédés propres à la littérature. Il présente ainsi des personnages diversifiés, ayant chacun un caractère particulier, notamment perceptible grâce à leurs façons de s’exprimer[49]. De la même façon, il alterne sans cesse dialogue et narration[49], en ajoutant nombre de détails inutiles à l'argument[72]. Enfin, Pascal introduit une forme de progression narrative en partant d’une situation d’ignorance du personnage principal (méconnaissance reflétant celle du lecteur), que celui-ci comble à mesure que le récit progresse[73] ; le narrateur annonce toutefois en filigrane au début de chaque lettre ce qu’il en est vraiment, produisant un effet de suspense[74].

Toutefois, l’usage de la fiction dans les Provinciales n’induit pas seulement une volonté de rendre la lecture de l'œuvre agréable : il porte en soi une stratégie de persuasion, qui vise à ce que le public s’identifie à la figure préparée pour lui, et soit révulsé par celle de son antagoniste[75]. Celui-ci a d’abord tendance à se reconnaître dans le destinataire des lettres, le Provincial ; conséquence de la forme épistolaire de l’œuvre, le lecteur est amené à se considérer comme « mit dans la confidence »[76]. Ce dernier en vient ensuite aisément à s’identifier au narrateur, Montalte, dont la personnalité favorise ce glissement : il s’agit d’un « honnête homme », sans partis-pris (il joue dans un premier temps un rôle d’arbitre) ni traits de caractère trop affirmés, faisant preuve tout à la fois de modestie (une trop grande assurance pourrait irriter le lecteur) et d’esprit pour mettre en défaut et ridiculiser ses interlocuteurs[76]. Alors que ce rôle échoit d’abord au « janséniste », c’est Montalte qui défend à partir de la cinquième lettre l’opinion de l’auteur[77]. Il devient dès lors le double de Pascal, qui peu à peu « jette le masque » à partir de la onzième lettre, en mettant de côté son personnage fictif pour répondre directement à ses adversaires ; il s’agit là de l’achèvement de sa stratégie de persuasion, le lecteur s’étant progressivement identifié à l’auteur lui-même, et ayant adopté du même coup ses opinions « jansénistes »[78].

Cet usage de la fiction et cette volonté de plaire dans une visée polémique a suscité des opinions contrastées, à l’époque de Pascal comme aujourd’hui. Certains analystes considèrent de nos jours que la dimension littéraire de l’œuvre nuit fortement à sa véracité : Roger Duchêne, en particulier, a prétendu que cet aspect entraînerait en son sein une déformation inévitable de la réalité[79]. Toutefois, pour la majorité d'entre eux, celle-ci est conciliable avec la vérité[N 3]. Pascal lui-même a jugé que « il faut de l’agréable et du réel, mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du vrai »[80].

Argumentation et citations

Si Pascal estime dans De l'art de persuader qu’il est impossible de définir une méthode pour convaincre les hommes par l’agrément, leurs goûts étant trop divers[81], il établit dans ce traité le procédé pour les convaincre par l’entendement, en leur découvrant la vérité[82]. Celui-ci revient à respecter trois séries de règles, qui se rapprochent de celles des mathématiques : concernant les définitions, « N'admettre aucun des termes un peu obscurs ou équivoques sans définition » et « N'employer dans les définitions que des termes parfaitement connus ou déjà expliqués » ; concernant les axiomes, « Ne demander en axiome que des choses parfaitement évidentes » ; concernant les démonstrations, n'employer « que des axiomes très évidents d'eux-mêmes ou des propositions déjà démontrées... » et « de n'abuser jamais de l'équivoque des termes, en manquant de substituer mentalement les définitions qui les restreignent et les expliquent. »[83]. Dans les Provinciales, c’est sur ces règles que Pascal bâtit son argumentation, en prouvant en particulier que ses adversaires y contreviennent ; au terme de sa démonstration, le lecteur doit finalement se rallier à celui qui lui assure la supériorité intellectuelle[84].

Bien définir les termes en débat permet ainsi de dénoncer les équivoques des jésuites, qui dans leur théologie morale rompent le lien entre l’intention et l’action, le signifiant et le signifié[85], comme l'illustre le contrat Mohatra dans la huitième lettre[a 12] : chez eux, les paroles en viennent à acquérir un pouvoir par elles-mêmes, devenant de ce fait presque magiques[85]. Pascal substitue aux expressions complexes employées par les jésuites, usés pour égarer l’esprit, des termes simples et biens définis, qui aboutissent à des raisonnements sans ambigüités[86]. Ce faisant, il obtient également la sympathie du lecteur, qui tend à prendre le parti de celui qui l'a éclairé[63]. Ce désir est pareillement visible dans la dispositio de chaque lettre : le thème est généralement annoncé en préambule, et les idées évoquées résumées après coup[86]. L'auteur illustre de la même façon les raisonnements ardus par des exemples ou des paraboles[66].

De même, Pascal part sans cesse des principes moraux les plus simples et les plus généralement admis, prouvant par la suite que les maximes des jésuites sont en contradiction avec ceux-ci[87] ; grâce à cela, Pascal atteint tous les publics, y compris les libertins hostiles à la religion[87]. Celles-ci sont non seulement montrées comme contraire à la foi catholique, mais également comme extravagantes d’un point de vue rationnel[88]. En effet, en plus d’être désapprouvées par les autorités religieuses, elles sont contraires à la loi civile, et même réprouvées par certains auteurs païens, comme Pascal le montre dans la quatorzième lettre avec l'homicide.

Enfin, l’auteur des Provinciales met en avant les failles dans les raisonnements de ses adversaires. En refusant les démonstrations claires, en se contredisant sans cesse entre eux, et en utilisant les citations des Pères de l'Église et des Saintes Écritures à mauvais escient, ceux-ci montrent qu’ils défendent une cause injuste et appuient celle de Pascal[89]. De ce point de vue, on peut dire que c’est dans les écrits des jésuites que celui-ci trouve ses meilleurs arguments[89].

Néanmoins, au-delà de l’argumentation proprement dite, il est également nécessaire à Pascal de s’appuyer sur des citations. Pour justifie ses démonstrations théologiques, celui-ci cite ainsi nombre de sources faisant autorité en matière spirituelle, tels les Saintes Écritures, les œuvres des Pères et des docteurs de l’Église, ou encore, dans une moindre mesure, les décisions des papes et des conciles ; les théologiens les plus souvent mentionnés sont saint Augustin (trente-sept fois) et, à un degré moindre, saint Thomas (vingt-trois fois)[90]. Cela s'explique par l'autorité dont disposent alors ces deux derniers au sein de l'Église ; l'évêque d'Hippone est particulièrement lu et apprécié au XVIIe siècle, son influence s'étendant jusqu'à la littérature[91]. De même, pour appuyer ses attaques contre les jésuites, Pascal cite de nombreux casuistes : il s’agit en particulier d’Escobar, dont le Liber théologiae moralis, même s'il n’est ni particulièrement laxiste ni particulièrement célèbre avant la parution des Provinciales, a le mérite de constituer une compilation synthétique et facile d’accès[b 33]. Six autres casuistes sont cités plus d’une fois ; les citations employées ont généralement déjà été usées auparavant dans la controverse[b 34]. Ces derniers ne sont pas tous des membres de la Compagnie de Jésus, mais en sont toujours proches idéologiquement[b 35].

La théologie de la grâce

La question de la grâce est fondamentale dans le conflit ayant mené à la publication des Provinciales : c’est sur ce point qu’Arnauld est condamné par la Sorbonne. Toutefois il n’en est traité de façon directe que dans les trois premières et les trois dernières lettres ; les questions théologiques ne sont d’ailleurs jamais abordées dans l’œuvre pour elles-mêmes, sans que la polémique avec les adversaires d’Arnauld ou les jésuites ne le justifie. Pascal n’est pas sans connaissance sur le sujet[17] (il a ainsi rédigé des Écrits sur la grâce, dont la rédaction a probablement débuté peu avant la publication des Provinciales[50]) mais il doit sans doute l’essentiel de son argumentation au « parti de Port-Royal » qui le publie, et plus particulièrement à Arnauld et Nicole[b 36].

Ainsi, Pascal prétend défendre la vision de la grâce de saint Augustin (grâce efficace), dont la prévalence dans l’Église serait mise en danger par un complot jésuite visant à l’abattre en abattant Jansénius[a 13],[92] ; celle-ci serait en accord avec celle de saint Thomas, qui n’aurait fait que la compléter. Pour lui, les conceptions de l’évêque d’Hippone s’identifient donc à celles des jansénistes : le théologien étant inattaquable, il est impossible que les jansénistes soient hérétiques. Aux arguments des théologiens molinistes mettant en avant la liberté humaine, il répond par la doctrine de la double délectation[93], formulée par saint Augustin dans ses travaux contre les pélagiens et les semi-pélagiens, et mis en avant par Jansénius : si l’homme ayant obtenu la grâce de Dieu n’y résiste jamais, ce n’est pas parce qu’il ne possède pas la liberté de le faire, mais parce que la délectation des choses célestes prend chez lui le pas sur celle du monde, ce sentiment le menant infailliblement vers le salut[a 14] ; cette conception ne serait pas la même que celle des calvinistes, qui nieraient à l’homme toute forme de liberté en la matière[93].