Carrières souterraines de Paris

Les carrières souterraines de Paris sont un ensemble d'anciennes carrières souterraines reliées entre elles par des galeries d'inspection[1]. Elles sont constituées sous Paris intramuros de deux réseaux principaux :

- le plus grand, appelé grand réseau sud ou GRS, s'étend sous les 5e, 6e, 14e et 15e arrondissements ;

- le second, plus petit (25 kilomètres environ) et dit « le 13 » ou « treizième », s'étend sous le 13e arrondissement.

.jpg.webp)

D'autres réseaux existent, notamment sous le 16e arrondissement, avec, entre autres la carrière de Chaillot et la carrière de la rue de Bassano, ainsi que de multiples réseaux et abris plus petits, situés dans le 12e arrondissement, dont les carrières de Gravelle sous le bois de Vincennes. L'ensemble représente globalement une longueur d'environ 280 à 300 kilomètres[2]. La fréquentation de ces carrières est interdite par l'arrêté préfectoral du , et punie d'une amende de 60 €[3]. Une petite partie (environ 1,7 kilomètre[4]), constitue l'ossuaire officiel ou musée des catacombes de Paris. D'autres ossuaires existent cependant dans le GRS.

Géologie

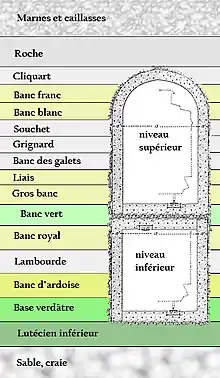

Calcaire de l'Éocène

Pendant l'ère secondaire du Crétacé, le sol qui sera plus tard celui de Paris est constitué de dépôts de craie et d'argile plastique, au-dessus desquels on trouve directement des forêts typiques de l'époque. Lors de l'Éocène, la période yprésienne voit les couches de craie et d'argile se plier sur toute leur partie sud ; c'est ainsi qu'apparaît le bassin parisien. Par la suite, la mer monte jusqu'au bassin, en remplit une partie, se retire et revient plusieurs fois. À chaque période marine, des sédiments se déposent au fond du bassin et forment peu à peu sa physionomie lorsque celle-ci redevient sèche. Ces sédiments sont constitués de calcaire, une roche dure et résistante à l'aspect généralement granuleux. À la fin de l'Éocène, il n'y a au-dessus de la craie et de l'argile que des dépôts de sable. Pendant le Lutétien, trois couches de calcaire se forment au fil des périodes marines :

- Le calcaire à nummulites ou calcaire inférieur, en forme de petites médailles ;

- Le calcaire à milioles ou calcaire moyen, en forme de grains de millet ;

- Le calcaire à orbitolites ou calcaire supérieur, en forme de grains ronds, également appelé calcaire à cérithes.

Cet ensemble sera appelé « calcaire grossier ». Il mesure entre 30 et 45 mètres d'épaisseur selon les endroits. Ses bancs, utilisés pour la construction d'immeubles, seront exploités sur un ou deux niveaux pour en retirer les meilleures variétés de pierre.

Juste au-dessus des sables yprésiens, on trouve le Lutétien inférieur. Celui-ci se reconnaît par un grand nombre de nummulites visibles à l'œil nu dans la roche, et se divise en deux bancs :

- La base verdâtre, dont la couleur révèle la présence de glauconie et de quartz ;

- Les forgets, petits bancs alternant calcaires durs (également glauconieux) et lits de sable.

En raison de sa profondeur et du peu de pierre utilisable pour la construction, cette couche n'a pas été exploitée par les carriers.

Encore au-dessus, le Lutétien moyen constitue une strate de six mètres d'épaisseur. Il se divise en trois bancs :

- Le banc à vérin des carriers, reconnaissable par les cérithes géants qui s'y trouvent et par une couleur jaune-rougeâtre. D'un grain serré, il n'a été exploité que dans sa partie supérieure et de façon épisodique.

- Les lambourdes ou vergelets, banc gris, peu épais et tendre. Il ne contient pas d'eau, ce qui le rend « non gélif » (il ne peut pas geler) et utilisable pour la construction, bien que les traces de coquilles et de fossiles y soient très visibles.

- Le banc royal, non gélif et homogène, qui fournit des pierres de grande qualité pour la construction.

Le Lutétien supérieur contient quant à lui les bancs les plus variés et les plus exploitables. Il se constitue de deux strates : le banc vert et les bancs francs. Le premier sépare les niveaux inférieurs et supérieurs en carrière, le second constitue le calcaire le plus souvent exploité, avec plusieurs bancs exploitables souvent séparés par des couches de sables plus ou moins marneuses appelées bousins. Ces bancs sont en partie composés d'argile et contiennent de l'eau, ce qui les rend gélifs, mais leur dureté et leur solidité les rend tout à fait aptes à la construction.

Le banc vert, premier étage du Lutétien supérieur, se divise en trois bancs : le liais du bas, le banc vert proprement dit (qui donne son nom générique aux deux couches qui l'entourent), composé d'un lit marneux, d'argile verte et de fossiles qui témoignent de son origine lacustre, et le liais du haut, identique à celui du bas. Ce liais est appelé liais franc lorsqu'il est exploité, et banc de marche lorsqu'il constitue le sol de la carrière (et donc que les visiteurs marchent dessus).

Les bancs francs, qui représentent les bancs les plus souvent visibles dans les galeries de carrière, se subdivisent en six sortes :

- Le banc de laine, ou cliquart, ou banc des galets. D'une faible épaisseur, il contient peu de fossiles. Sa consistance varie selon les cas et ressemble à celle des lambourdes lorsqu'elle est tendre, du liais lorsqu'elle est dure.

- Le grignard, ou coquillier. Très riche en fossiles, ce banc est peu exploitable, car il est trop constellé de coquillages pour donner des blocs réellement solides.

- Le souchet. Très tendre, peu compact, il va donner son nom au souchevage, une technique d'extraction de la pierre. En effet, pour commencer à exploiter les bancs situés juste au-dessus, les carriers extraient le souchet de manière à créer un espace vide horizontal, puis creusent des fentes sur le côté du bloc à extraire (ce que l'on appelle le défermage). Contenant quelquefois des galets et des fossiles, le souchet se délite facilement.

- Le banc blanc, ou banc royal, ou liais franc, ou remise. D'un grain fin et serré, il donne des blocs de bonne qualité, qui se vendront à prix d'or pendant les chantiers du XVIIIe et du XIXe siècle.

- Le banc franc, ou haut banc, ou banc royal, ou rustique. Il ressemble au banc blanc, et donne lui aussi des blocs de qualité, mais on l'en distingue par le fait qu'il contienne beaucoup moins de fossiles.

- La roche, ou ciel de carrière. Cette couche, très dure et très coquillière, est souvent laissée en place pour servir de toit à la carrière (que l'on appelle ciel de carrière)[5].

Encore au-dessus, entre le ciel de carrière et le sol de la surface de Paris, se trouvent diverses couches de marnes et caillasses non exploitables, dans lesquelles seront percées, plus tard, toutes les galeries dont le but diffère de l'exploitation : cryptes, caves, égouts, métro, parkings…

Gypse Bartonien

La description ci-dessus vaut essentiellement pour la rive gauche de la Seine, là où se trouvent l'essentiel des carrières de Paris (celles du 16e excepté). Elle vaut également pour la rive droite, à condition d'y ajouter la présence de gypse, dont les bancs étaient souvent situés au-dessus de la Seine, voire au-dessus du niveau normal du sol lorsqu'ils se trouvaient dans des collines.

Au nord de la ville, le plissement yprésien a favorisé la formation de lagunes. Plus localisées que les dépôts de calcaire, ces lagunes vont peu à peu s'évaporer. C'est donc par évaporation que, par endroits, vont se former des dépôts de gypse, également appelé « évaporite » (en raison de la façon dont il se forme) ou « pierre à plâtre » (en raison de son usage principal).

Les collines du nord de Paris, Montmartre et Ménilmontant, renfermaient plusieurs couches de gypse. Son exploitation est très ancienne : dès l'Antiquité, les Romains l'extrayaient et s'en servaient pour fabriquer du plâtre. Le gypse affleurant près de la Seine, c'est là que les premières plâtrières se sont développées. Lorsque celles-ci se sont taries, l'exploitation s'est déplacée au nord de Paris, puis dans le reste de l'Île-de-France, région la plus riche de l'Hexagone en pierre à plâtre. Encore aujourd'hui, des carrières sont en activité dans la région parisienne, par exemple à Cormeilles-en-Parisis : elles fournissent près de 70 % de la production nationale de gypse, avec une pierre à plâtre réputée pour sa qualité et sa pureté[6].

Contrairement au calcaire, le gypse est beaucoup plus proche du sol (surtout lorsque, situé dans une colline, il se trouve au-dessus du sol situé en contrebas). Il n'y a donc pas, au début, besoin de creuser en souterrain pour y accéder. De plus, les bancs de gypse sont beaucoup plus homogènes que ceux de calcaire et leur hauteur est plus grande. Il était donc logique que l'on exploite le gypse à ciel ouvert, en arasant la totalité de la colline au-dessus (lorsqu'il n'y a que peu de terre entre les bancs de gypse et la surface) ou en creusant des cavages, c'est-à-dire de grandes entrées à flanc de colline (parfois de plus de 10 mètres de haut) lorsque le banc continue en souterrain avec une trop grande épaisseur de recouvrement.

En 1697, le roi Louis XIV oblige les propriétaires de maisons pourvues de colombages en bois à couvrir ceux-ci de plâtre, pour limiter les incendies. Au même moment, les plafonds blancs et lisses sont à la mode. S'ensuit une augmentation de la consommation de gypse et, en parallèle, le creusement de cavages de plus en plus grands (jusqu'à 20 mètres pour les plus importants), et l'exploitation devient souterraine, épargnant ainsi les terres cultivables[7].

Seulement, le gypse a aussi un gros défaut : il est très soluble dans l'eau, ce qui rend les carrières de gypse extrêmement fragiles face à l'humidité et vulnérables aux infiltrations d'eau. Originellement, plusieurs couches de marnes étanches ont protégé les bancs de gypse, des millions d'années durant. Avec l'exploitation, il arrivera que des masses de gypse, généralement à la suite d'infiltrations, disparaissent littéralement, ne laissant à la place que des marnes. Ce phénomène causera plusieurs effondrements, dont le plus important, survenu en juillet 1778 à Ménilmontant, fera 7 morts.

Depuis, les carrières de Montmartre ont été intégralement foudroyées (on fait exploser les piliers de soutènement afin de susciter un effondrement volontaire), et l'Inspection générale des carrières mène, depuis 1980, une campagne d'injection de béton dans les vides encore restants. Ceci n'a pas empêché divers effondrements de se produire ; très restreints et localisés, ils n'ont cependant fait aucune victime depuis plusieurs décennies[8].

Histoire

Antiquité et Moyen Âge

À l'époque gallo-romaine, la ville de Lutèce s'étend sur les actuelles îles de la Cité, Saint-Louis, et dans leurs environs immédiats. Ce qui sera plus tard englobé dans Paris, tels les quartiers de Montparnasse ou de Saint-Michel, constitue alors tantôt un ensemble épars de hameaux, tantôt des terrains de rase campagne. Sur ces terrains, il arrive que du calcaire affleure au sol. Il sera exploité dans des carrières à ciel ouvert : on commence l'exploitation par les bancs de roche exploitable les plus proches du sol, en creusant progressivement de plus en plus. Nombre de bâtiments du Moyen Âge, voire de la Renaissance, seront construits grâce à la pierre à bâtir extraite du sous-sol parisien.

Forme rudimentaire d'exploitation de la pierre, les carrières à ciel ouvert ne requièrent pas de connaissance particulière, ni de la part des exploitants, ni des ouvriers. Elles ne permettent pas d'accéder aux meilleures couches de pierre, et tendraient même à abîmer les couches exploitables, à cause de l'exposition au soleil et aux intempéries. De plus, elles rognent sur les terrains cultivables ou constructibles situés aux alentours. Les exploitations deviennent alors souterraines. L'ancien banc exploité, dans la carrière à ciel ouvert, devient un front de taille, dans lequel on creuse des galeries accessibles par une bouche de cavage. Ainsi en fut-il à la carrière qui devint La Fosse aux Lions, dans le quartier de la Tombe-Issoire.

Il est à noter que les Gallo-Romains ne faisaient pas de différence entre les divers bancs de pierre exploitables. Les bâtiments de l'époque, construits avec des briques de qualité variable, étaient de fait vulnérables au temps et aux intempéries. On ne commencera à différencier et à classifier les couches géologiques du Lutétien qu'à partir du XIIe siècle[9] ; c'est pourquoi aucun bâtiment gallo-romain n'a survécu jusqu'à nous, hormis sous forme de ruines enterrées et ainsi protégées du temps. À Paris, la seule construction de ce type encore visible est celle des arènes de Lutèce, vraisemblablement construites dans une ancienne carrière à ciel ouvert, puis miraculeusement redécouvertes en 1869 après avoir passé plusieurs siècles dans le remblai[10].

Au Moyen Âge, l'exploitation de la pierre à bâtir se faisait selon le droit régalien, l'exploitation d'abord à ciel ouvert ne devient que souterraine à partir du XIIe siècle. Le roi, monarque absolu, fonde la propriété en sa personne ; tout bien lui appartient, et c'est parce qu'il laisse ses sujets s'approprier une part des fruits de leur travail (celle qui reste après impôt) qu'ils peuvent en bénéficier. Il en va de même pour les ressources naturelles. Un entrepreneur désireux d'exploiter un filon doit en obtenir le droit auprès du pouvoir royal. Pour cela, il doit louer à bail une concession dont les limites sont précisément déterminées. Il paye sa location au Grand maître des mines de France, généralement quelqu'un ayant acheté au roi la charge lui permettant de prélever l'impôt en question, selon le système fiscal alors en vigueur. Quant au pouvoir royal, il prélève un dixième du produit de l'exploitation, en tant qu'impôt direct[11].

En juin 1601, Henri IV abroge l'impôt direct pour ne retenir que la location à bail des concessions. Cette suppression d'impôt aura des conséquences immédiates sur l'exploitation de la pierre. En effet, jusqu'à présent, les percepteurs chargés de prendre la taxe vérifiaient également que les ouvriers carriers n'exploitaient pas la roche au-delà des limites de la concession dans laquelle ils travaillaient. Le droit de propriété s'étendant aussi sous le sol, exploiter au-delà des limites de la concession revenait à violer la propriété du voisin, qu'elle fût construite ou non, ou encore à creuser sous la voie publique (ce qui était également interdit). Libérés de la surveillance du percepteur, les carriers étendent leurs exploitations au-delà des limites des concessions, suivant au maximum les filons de roche exploitables en se préoccupant peu des interdictions[12].

Payés à la pièce, les carriers sont des ouvriers spécialisés dans l'extraction de la pierre à bâtir. Ils se distinguent des glaisiers, extracteurs d'argile, ou des mineurs à la recherche de métaux précieux, par leur savoir-faire et leur travail. Pour extraire le calcaire, ils doivent le débiter en bloc, par des opérations que l'on appelle le souchevage (creuser au-dessus ou au-dessous du bloc, dans une couche tendre et friable, le souchet, pour l'arracher à la paroi rocheuse) et le défermage (amorce de rupture verticale permettant l'abattage du bloc souchevé)[13], puis le faire rouler sur des rondins de bois jusqu'à la bouche de cavage (ou à des puits d'extraction après l'invention de la poulie et du treuil). Bien que le travail de carrier soit particulièrement exigeant du point de vue physique, il assure aux ouvriers des carrières une source de revenus stable toute l'année, indépendante des intempéries et des aléas climatiques. De plus, la température en carrière est constante, elle protège du froid l'hiver et du chaud l'été. Lorsqu'un carrier est habile, il peut bénéficier d'un salaire sensiblement plus élevé que celui d'un paysan : le bon calcaire est très recherché, et le liais, notamment, se vend très cher.

Afin de soutenir le ciel de carrière, les carriers laissent une partie de la masse inexploitée. C'est la méthode dite des piliers tournés. En théorie, 50 % de la masse (ce qui inclut aussi bien des couches exploitables que non exploitables) doit être laissée telle quelle pour assurer le soutènement de la carrière. Ces morceaux de masse, présents çà et là dans la carrière, sont appelés piliers tournés. Dans la pratique, il arrive souvent que les carriers rognent ces piliers pour prendre des blocs qui s'y trouvent, augmentant ainsi la pression exercée sur la masse restante et du même coup les risques d'effondrement. Du point de vue des entrepreneurs, cela est sans importance ; les effondrements arrivent rarement d'un coup, ils n'ont lieu qu'après une longue fragilisation du ciel de carrière et le système de location à bail pousse les exploitants à se désintéresser du sort ultérieur de leur terrain, puisque celui-ci, de toute façon, ne leur appartient pas.

En raison de l'exploitation anarchique des bancs de pierre et du rognement systématique des piliers tournés, les sols sous-minés se fragilisent peu à peu. Au XVIIe siècle, une charrette disparaît dans un fontis, la terre s'étant littéralement ouverte sous ses roues[14]. L'aqueduc Médicis, amenant les eaux de Rungis au palais du Luxembourg, est sujet à des fuites d'eau dues à des galeries de carrière se trouvant sous lui.

Le , le Conseil d'État prend un arrêt défendant aux exploitants des carrières souterraines de s'approcher à « moins de 15 toises des grands chemins, conduits de fontaine et autres ouvrages publics à peine de punition corporelle et amende arbitraire ». Le , l'interdiction est étendue aux abords des rivières navigables et aux reins des forêts. D'autres arrêts renouvellent l'interdiction, le , le , le , le , sans beaucoup d'effets. Autant que possible, les exploitants creusent avec ardeur pour répondre à une demande sans cesse croissante, et ils répugnent à s'arrêter lorsqu'une veine de roche se trouve juste à côté de leur domaine légal[15]. Cependant, le sol des zones exploitées donne des signes de faiblesse croissants. Des fontis apparaissent sur les voies publiques, dans les caves, provoquant parfois des effondrements et des accidents meurtriers. Le , un arrêt ordonne le recensement de toutes les carrières souterraines. Il apparaît cependant que recenser ne suffit pas : nombre d'exploitations, jadis actives, sont abandonnées depuis longtemps et oubliées. En l'absence d'inspection et d'entretien, le ciel s'y détériore, des fontis apparaissent, sans que l'on puisse les enrayer, faute d'accès à la carrière en question. Exemple : le , un particulier du nom de Catela est condamné à 300 livres d'amende pour avoir creusé une galerie sous le Val-de-Grâce après avoir traversé la voie publique[15].

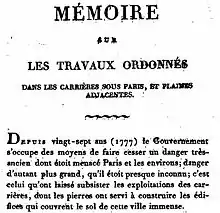

Louis XVI et l'Inspection des carrières

Entre 1774 et 1776, une série d'effondrements ont lieu dans les quartiers sous-minés. Le plus grave d'entre eux advient rue d'Enfer, le , à la hauteur de l'actuel boulevard Saint-Michel[16]. C'est donc dans une atmosphère d'inquiétude que Louis XVI nomme une commission dépendant du bureau des finances afin de résoudre le problème. Elle est menée par Antoine Dupont, ingénieur et professeur de mathématiques. Quelques confortations sont construites dans les carrières de Cochin, mais cela n'empêche pas un nouvel effondrement d'avoir lieu en juillet 1777. Les compétences de Dupont sont remises en cause ; il est toutefois soutenu par la commission des finances. Louis XVI décide alors de former une seconde commission, consacrée à plein temps aux problèmes posés par les carrières. Ce sera l'Inspection générale des carrières, dont la direction est confiée à Charles-Axel Guillaumot. Celui-ci, toutefois, n'aura pas le temps de fêter sa nomination : le , soit le jour de la création de l'Inspection, un nouvel effondrement a lieu rue d'Enfer, engloutissant une maison[17].

La tâche de Guillaumot est loin d'être simple. Il hérite d'un ensemble hétéroclite de carrières, plus ou moins bien confortées, dont le ciel est souvent en piteux état (fissures ou fontis). Toutes les carrières ne sont d'ailleurs même pas connues : certaines d'entre elles ont été oubliées, et la géologie, naissante, ne s'affirmera qu'un siècle plus tard. On remarque vite que le ciel menace de s'effondrer en beaucoup d'endroits, et l'Inspection divise son personnel de terrain en trois types de brigades :

- les ouvriers creusant de nouvelles galeries d'inspection (par exemple, dans l'espoir d'ouvrir un accès sur une carrière inaccessible de l'extérieur), constituant la branche Fouille et Terrasse ;

- les ouvriers chargés de construire des confortations (piliers de soutènement, encorbellements, maçonneries, arches…), dite branche des Maçonneries[16] ;

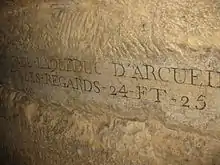

- les géomètres qui mesurent les galeries, les vident et tracent des relevés cartographiques.

La loi définit la propriété comme s'étendant sur et sous la terre. En conséquence, l'Inspection est chargée de conforter les carrières se trouvant sous les voies publiques, tandis que les carrières situées sous des propriétés privées relèvent de la responsabilité du propriétaire. Travaillant dans l'urgence, l'Inspection conforte des carrières ne tombant pas sous sa juridiction, car situées au-delà de la voie publique. La commission des finances, et Dupont en particulier — qui sont furieux d'avoir été évincés au profit de Guillaumot et de l'IGC — surveillent les dépenses avec la plus grande attention.

En 1791, en pleine période révolutionnaire, Dupont complote avec les sans-culottes et parvient à faire emprisonner Guillaumot en l'accusant de dépenser trop d'argent pour les consolidations[18]. L'intérim est assuré par trois inspecteurs, Duchemin, Demoustier et Bralle, jusqu'à ce que Guillaumot retrouve son fauteuil en 1795. Sous ses ordres seront effectuées des consolidations en dessous du Val-de-Grâce, de Vaugirard et de la rue Dareau dans le 14e arrondissement[19]. Outre les anciennes techniques des carriers, il tentera quelques expériences, « comme ses ouvrages maçonnés reposant sur des séries d’arches surbaissées pour répartir les charges qu’on retrouvera par exemple dans le réseau du 15e Sud, et sur l’axe du chemin de fer, rue Saint-Gothard »[20]. Guillaumot conservera son poste jusqu'à sa mort, en 1807.

À la même époque, ce sont les cimetières de Paris qui commencent à poser problème. Dans l'Antiquité, les cimetières étaient construits en périphérie de la ville, selon un usage romain qui voulait que l'on éloigne les morts des vivants, mais la capitale s'agrandit sans cesse et finit par englober des cimetières jadis situés à la campagne. Cet agrandissement est également synonyme d'un accroissement de la population : au XVIIIe siècle, les quelque 200 cimetières de Paris ne suffisent plus à contenir les dépouilles. On a beau creuser de nouvelles fosses, on retombe sans cesse sur des fosses communes déjà pleines, et les dépouilles s'entassent à tel point qu'une odeur de putréfaction règne aux alentours des cimetières. Des puits sont touchés. Le problème n'est pourtant pas nouveau : dès 1554, un rapport pointait la malpropreté des cimetières parisiens, conclusions très largement corroborées par la Faculté de Médecine et les médecins de l'Académie royale des sciences. Dans les églises attenantes aux cimetières, on construit de nouveaux étages par-dessus les fosses, dans lesquelles on rajoute de nouveaux morts, au détriment de toute salubrité.

Le , les murs de la cave d'un restaurateur situé près du cimetière des Innocents s'effondrent. Ce n'est pas une carrière, mais des ossements et des cadavres qui, par leur poids, ont fait céder la cloison. Le bâtiment est contaminé, les murs des étages les plus bas suintent littéralement : on rapporte même le cas d'un maçon qui, ayant simplement posé la main sur l'un des murs, contracta la gangrène quelques jours après[21]. À la suite de cet incident, le Parlement décrète, le 4 septembre, la fermeture du cimetière. Décision qui restera sans effet, les corps continuant à être entassés dans un charnier déjà très excessivement rempli.

Le , sur la suggestion d'un lieutenant de police, on décide de transférer les restes secs (c'est-à-dire les ossements) dans les anciennes carrières situées sous le lieu-dit de la Tombe-Issoire. Peu à peu, on décide de supprimer l'intégralité des petits cimetières de Paris, pour les remplacer par trois grands cimetières : ceux de Montparnasse, du Père-Lachaise et de Passy. Les ossements, eux, sont transférés dans les carrières.

« Des convois de chariots drapés de noir vont former chaque soir des processions funéraires accompagnées de prêtres, de chants des morts et traverser Paris pour y transférer les dépouilles accumulées pendant des siècles d'histoire. Et ainsi, de cimetière en cimetière, ces processions vont se répéter, et se répéter encore, de 1785 à 1814. Après quelques années, elles perdront le caractère sacré de ce dernier rituel consacré aux ancêtres des Parisiens assistant à ce spectacle stupéfiant, pour devenir une curiosité, puis finalement une routine. Les ossements seront déversés dans des puits, charriés à la pelle, déplacés par des chariots de bois, puis entassés et classés par genre, pour être enfin empilés, et rangés. […] Plus de six millions de Parisiens seront ainsi transportés dans ce qui va devenir la plus grande nécropole du monde[21]. »

Afin de lutter contre la contrebande qui utilise les souterrains pour frauder l'octroi, le premier préfet de police de Paris, Louis Nicolas Dubois, ordonne en 1802 la cessation de l'exploitation des carrières dans Paris (selon les limites d'alors)[22].

L'âge d'or des carrières de Paris : le XIXe siècle

À la mort de Guillaumot, une commission administrative est nommée pour assurer l'intérim, aucun candidat ne semblant disposer des compétences nécessaires pour assurer seul la tâche. En 1809, le jeune Louis-Étienne Héricart de Thury, un architecte âgé de 33 ans, est nommé au poste d'Inspecteur général des carrières.

C'est sous sa direction que seront aménagées et constituées les actuelles catacombes de Paris. Sous Guillaumot, on s'était contenté d'y entreposer les ossements, en tas. Héricart a l'idée de transformer en ossuaire visitable ce qui n'était jusqu'ici qu'un vaste entrepôt d'ossements : on construit alors des hagues d'ossements (murs constitués d'ossements empilés) et des aménagements divers, notamment des plaques en liais sur lesquelles on peut lire des vers ou proverbes de divers auteurs, rappelant au visiteur la brièveté de la vie. Le plus célèbre aménagement de ce genre est probablement l'entrée souterraine de l'ossuaire, pourvue d'un linteau sur lequel on peut lire :

« Arrête ! C'est ici l'empire de la Mort. »

L'ossuaire ferme en 1833 et rouvre en 1874. Hormis quelques rares fermetures dues à des travaux, il est resté ouvert jusqu'à nos jours, où il constitue encore une source de revenus non négligeable pour la ville de Paris.

Outre l'aménagement des catacombes proprement dites, Héricart réalisera un très grand nombre de confortations et d'aménagements. Il est à l'origine de plusieurs cabinets minéralogiques, variante souterraine des cabinets de curiosités alors à la mode. Ces cabinets sont constitués d'un ou de plusieurs escaliers droits (factices) : sur chaque marche, on peut trouver un caillou représentatif de l'une des couches géologiques se trouvant sous Paris. Ils sont mentionnés dès 1816 dans le Pariseum Moderne, à la rubrique « Catacombes » :

« Avant de quitter ce lieu, dont l'ordre est dû aux soins de M. Héricart de Thury, on trouve un cabinet minéralogique dans lequel il a placé la collection complète de toutes les espèces de terres, de sables et de cailloux qui composent la voûte épaisse suspendue, dans ce moment, sur la tête du spectateur. »

Plusieurs cabinets ont été construits, deux dans les carrières du 13e arrondissement et au moins quatre dans le grand réseau sud : sous la rue Saint-Jacques, entre les rues d'Assas et de Notre-Dame-des-Champs, entre les rues Du Couédic et Rémy-Dumoncel, et peut-être un sous le jardin du Luxembourg. Il est possible qu'Héricart ait projeté d'en construire d'autres[23].

Héricart a également fait creuser des puits, non seulement vers le haut — la plupart des puits nécessaires à l'aération de la carrière avaient déjà été réalisés — mais aussi vers le bas, afin de donner accès à la nappe phréatique dont l'eau vient parfois inonder les galeries. Cet apport en eau sera d'une grande aide aux ouvriers de l'Inspection, qui en ont besoin, entre autres, pour la fabrication du mortier.

C'est également à partir du XIXe siècle que certains vides de carrières furent utilisés à des fins industrielles. L'idée n'était pas nouvelle : dès le XVIIe siècle, les moines chartreux utilisaient les anciennes carrières situées sous leur couvent (aujourd'hui situées sous la pépinière et le jardin du Luxembourg) pour les convertir en caves et en distilleries, dans lesquelles ils fabriquaient, puis entreposaient la célèbre Chartreuse qui porte leur nom[24]. On avait également utilisé d'autres vides, vers la fin du XVIIIe siècle, pour les transformer en brasseries. Le milieu était alors idéal : la température en carrière est constante (15 °C été comme hiver) et l'hygrométrie ambiante y favorise la fermentation de l'orge. Pour l'eau, on se servait de puits creusés dans la nappe phréatique. Avec l'augmentation de la demande et de la production des brasseries, il arrive que le nombre de puits disponibles soit insuffisant, et on n'hésite pas à en creuser de nouveaux. Autre avantage : Paris étant déjà surpeuplée et encombrée, bénéficier d'espaces souterrains utilisables est très pratique et évite de devoir transporter la production ailleurs.

Quelques brasseries furent actives sous le 13e arrondissement, notamment une brasserie à double étage située à l'angle de l'avenue des Gobelins et de la rue Mouffetard, mais disparurent à la suite du percement de la ligne 7 du métro[25]. D'autres, comme les brasseries Gallia et Dumesnil, restèrent actives beaucoup plus longtemps (Dumesnil n'a cessé son activité qu'au cours des années soixante). Sous la rue Dareau, la brasserie Dumesnil, qui s'étendait sur un double étage (situé à 13 mètres pour le premier et à 19 mètres pour le second), était alimentée par un puits foré à 95 mètres de profondeur. D'après l'Atlas du Paris souterrain, « en 1909, la brasserie employait environ deux cents personnes et produisait 60 000 hectolitres [de bière] par an. […] La capacité des silos Dumesnil (sites de Paris et d'Ivry réunis) fut de 1 300 tonnes d'orge en cinq silos et de 2 500 tonnes de malt en quatorze silos. Creusé à travers les couches de l'albien, un forage profond de 735 mètres fournissait une eau cristalline, filtrée sur des kilomètres de sable, admirablement adaptée à la fabrication de la bière. Les sites Dumesnil, Ivry et Paris réunis, dépassèrent le million d'hectolitres par an »[25]. Sous les rues Sarette et Voie-Verte (rebaptisée rue du Père-Corentin en 1945), il est encore possible d'apercevoir des restes de l'utilisation industrielle du lieu par la brasserie La Nouvelle Gallia : des poutres en métal, des tiges pendant du plafond et quelques consolidations tardives sont encore visibles.

Au cours du siège de Paris de 1870, il fut envisagé d'utiliser les carrières souterraines de Paris pour servir d'abri lors des bombardements prussiens. Du fait de la réputation « malsaine » des lieux, l'idée ne fut pas retenue[26].

Le survient un effondrement passage Gourdon (actuelle villa Saint-Jacques), qui engloutit trois maisons construites douze ans auparavant. C'est à la suite de cet accident que fut pris par le préfet de la Seine l'arrêté du qui établit que les propriétaires de terrains situés sur d'anciennes carrières seraient tenus de consolider leur sous-sol avant d'édifier à la surface un bâtiment quelconque. Entre-temps, le , un nouvel effondrement se produit aux nos 79 et 80 du boulevard Saint-Michel[27].

Les aménagements du XXe siècle

À la Belle Époque, la demande en produits manufacturés et consommables, incluant les spiritueux, est au plus haut. Les brasseries dont le domaine se trouve sous le 14e arrondissement dépassent le million d'hectolitres par an[28]. En 1914, la guerre éclate et c'est du point de vue militaire que l'on va penser l'utilisation des vides de carrière. En 1917-1918, le gouverneur militaire de Paris, l'Assistance publique et divers organismes suggèrent de transformer les carrières en abris. L'IGC émet en retour des avis négatifs : les vides sont trop petits ou trop profonds, les travaux à entreprendre pour les rendre propres à la défense passive coûteraient trop cher…

Lorsque la guerre se termine, le projet est abandonné. Il sera repris dans les années 1930, avec une inquiétude croissante, proportionnelle à la montée en puissance de l'Allemagne nazie. Cette fois, l'Inspection entame des travaux et plusieurs abris de défense passive sont aménagés. On utilise les vides déjà existants, en priorité le métro et les caves, mais aussi les carrières. En l'occurrence, les abris construits à partir des vides de carrière sont plutôt destinés aux personnels de l'État (administratifs ou militaires) qu'aux civils. Parmi eux, le poste de commandement no 2, construit sous le square Froidevaux, près de la place Denfert-Rochereau. Les caractéristiques du lieu se prêtent idéalement à un tel aménagement : « profondeur de 19 mètres, hauteur sous le ciel de 2,40 mètres, surface aménageable de 600 m² susceptible d'accueillir mille deux cents personnes »[29]. En novembre 1937, le gros œuvre de l'abri est bouclé, et l'abri lui-même est achevé en mars 1938.

Le poste de commandement no 2 est alors « le seul exemple de transformation complète d'anciennes carrières en abri[29] ». Les autres réalisations consistent plutôt en des confortations renforcées qui anticipent les assauts en provenance de la surface, tels que les attaques terrestres et les bombardements.

En 1943, sous l'Occupation, les Allemands interdisent à l'Inspection des carrières de faire ses rondes dans certaines zones du réseau. Sous le lycée Montaigne, près du Sénat, ils construisent un bunker dans des galeries qu'ils isolent du réseau par des murs de béton. Une grande partie des murs sont renforcés, au béton ou au mortier ; on installe des portes blindées, l'électricité, l'eau et le téléphone. Contrairement à ce que sa qualification de bunker pourrait laisser présager, cet abri allemand n'a pas servi de dépôt d'armes, ni de forteresse, mais semble n'avoir été utilisé qu'à des fins de défense passive.

Parallèlement, en janvier 1944, le chef du gouvernement de Vichy Pierre Laval demande aux services de l'Inspection (avec l'autorisation de l'ambassadeur du Reich Otto Abetz) de lui construire un abri sous la rue des Feuillantines. Bien que Laval n'ait jamais précisé l'utilisation exacte qu'il comptait en faire, l'ampleur des travaux réalisés semble indiquer qu'il prévoyait de s'y réfugier, éventuellement pour une longue durée ; les consolidations existantes sont renforcées, certains espaces transformés en pièces (cuisine, bureau, salon, salle de bain…) dont les plafonds sont revêtus de feuilles d'amiante, tandis que le sol est recouvert d'un dallage variable selon la fonction prévue pour chaque pièce. On installe l'électricité, le téléphone et l'eau, ainsi qu'un chauffage central, des sanitaires et un système de ventilation. De tels travaux nécessitaient des moyens importants : pour y pourvoir, l'Inspection a installé un groupe électrogène sous le Val-de-Grâce, en utilisant comme cheminée un ancien puits d'aération afin d'évacuer les gaz d'échappement[30]. Terminé au mois d'août 1944, juste avant la Libération, l'abri ne fut jamais utilisé comme refuge. Tout juste y emprisonna-t-on quelques collaborateurs, pendant quelques semaines, après quoi il fut définitivement abandonné.

Et le poste de commandement no 2 ? N'ayant pas été reporté sur les planches de l'Inspection, pas plus qu'il n'avait été dévoilé au public, il était resté inconnu des Allemands. Toujours utilisé par la direction technique des eaux et de l'assainissement de Paris, il communiquait avec les carrières par des couloirs pourvus de portes blindées. On y trouvait également un standard téléphonique, non susceptible d'être espionné par l'occupant, de par le caractère semi-clandestin de l'abri. L'un des ingénieurs qui connaissaient son existence, M. Tavès, appartenait à la Résistance depuis décembre 1942. C'est grâce à lui que le colonel Henri Rol-Tanguy, ainsi que l'état-major des FFI, purent s'y installer, le . Du 20 au 25 août, l'abri connut l'activité d'un poste de commandement militaire. Le 24 août au soir, Rol-Tanguy fut prévenu de l'arrivée des troupes alliées à l'hôtel de ville, où il se rendit aussitôt ; le 25 août, Paris était entièrement libérée, et l'état-major, n'ayant plus besoin de se cacher dans un abri clandestin, quitta les lieux[31].

Des années 1970 à nos jours

C'est dans les années 1960 que le grand réseau sud devient un lieu de fréquentation. Ce sont alors des étudiants qui s'y rendent[32]. Grâce aux accès situés dans leurs écoles (notamment l'école des Mines et la faculté de pharmacie), ils peuvent descendre dans ce qui leur semble un dédale labyrinthique. Quelques-uns lisent des livres sur le sujet, trouvés dans les bibliothèques universitaires, ou dessinent les premiers plans cataphiles. En l'absence de photocopie, ces plans sont rares et transmis uniquement aux amis initiés. Sous le Val-de-Grâce, l'espace situé à l'aplomb de l'église n'a pas été remblayé et possède toujours sa hauteur d'origine, grâce aux confortations construites par François Mansart. Grand, pourvu d'un plafond dont la hauteur avoisine parfois les sept mètres, cet endroit servira à de nombreuses fêtes. C'est ainsi que naît la salle Z. Auparavant, le réseau avait déjà servi d'endroit pour des fêtes : la nuit du , une centaine de personnes avait assisté au récital d'un orchestre classique dans l'ossuaire officiel[33]. On avait joué des morceaux macabres, en accord avec l'endroit. Plusieurs décennies après, les fêtes donnent dans une autre ambiance : concerts de jazz, de rock, rave-parties souterraines apparaissent[32].

Conséquence des fêtes, le réseau devient de plus en plus peuplé. Nombreux sont les invités qui, s'aventurant dans les galeries aux abords de la salle, se demandent où elles vont. Les explorations du réseau deviennent fréquentes, et les styles de vie à la mode à la surface (rocker, baba-cool, ska…) se retrouvent sous terre. Certains témoignages parlent même de skinheads, rôdant près d'un escalier de sortie, qui dépouillent et tabassent les explorateurs du réseau lorsque ceux-ci se sont aventurés trop près d'eux[32]. Parallèlement, les plaintes se multiplient : d'abord des concierges ou des propriétaires d'immeubles constatant une recrudescence des visites souterraines de leurs possessions, lorsque des accès relient les carrières aux caves, puis de cataphiles eux-mêmes qui se sont fait dépouiller.

Depuis 1955, un arrêté municipal interdit à toute personne non autorisée par les autorités compétentes de s'aventurer dans les carrières sous Paris[34]. Les promenades souterraines, les explorations, les fêtes, les vols de câbles téléphoniques pour leur cuivre, tout cela se fait dans la plus stricte illégalité. D'abord curieuse, l'Inspection des carrières décide de mettre de l'ordre dans tout cela, et, en 1981, apparaît l'Équipe de recherche et d'intervention en carrières (groupe carrières de la 2e division de la police judiciaire) ou ERIC, chargée de surveiller et de réprimer l'activité cataphile[35]. Elle fut créée par le commandant de police Jean-Claude Saratte, spéléologue passionné et premier « cataflic » de France qui la dirigea jusqu'à sa retraite en 2000[36]. Malgré sa mission répressive, l'ERIC semble plutôt appréciée par les cataphiles : Saratte rencontre régulièrement les habitués, les reconnaît et évite de les verbaliser. Ceux-ci, en échange, l'informent lorsque quelque chose de grave (il peut s'agir aussi bien d'un fontis que d'une agression) se produit dans le réseau. L'ERIC « cible » davantage les touristes, car c'est ainsi que l'on appelle, dans le monde cataphile, ceux qui descendent pour la première fois. Dépourvus de toute connaissance du réseau, verbalisés et remontés manu militari, les explorateurs débutants sont ainsi dégoûtés et ne redescendent généralement plus. La tactique de l'ERIC a ainsi l'avantage d'éviter la surpopulation du réseau (qui est synonyme de déchets, de dégradations, parfois de violences), tout en gardant l'Inspection informée, grâce aux « relais » cataphiles, de ce qui se passe en dessous.

Beaucoup moins plaisante pour les cataphiles est la nouvelle stratégie de l'Inspection lorsqu'il est nécessaire de conforter un endroit. Au lieu de conforter, comme elle le faisait au XIXe siècle, pour renforcer le terrain et permettre des constructions plus importantes au-dessus (et cela devient un enjeu important avec l'urbanisme des années 1960-1970), elle se met à injecter systématiquement[35]. Lieu après lieu, de petites parties du réseau sont murées, puis inondées de bentonite, un béton liquide qui se solidifie peu à peu et comble partiellement des vides de carrière choisis. L'ossuaire officiel, pour éviter les intrusions de cataphiles, s'en retrouve séparé : toutes les galeries reliant les catacombes visitables au réseau interdit reçoivent leur dose de béton liquide ou sont murées, sur une épaisseur de 1 à 10 mètres. Nombre de cataphiles critiquent une Inspection peu soucieuse de son patrimoine, dont le personnel n'est jamais présent dans les souterrains, mais qui n'hésite pas à injecter dès qu'il le peut, parfois pour d'autres raisons que la seule stabilité des sols. En 1986 a lieu ce que l'on peut appeler une « injection fantôme » : elle a été payée par l'Inspection, avec l'argent du contribuable, mais pas un seul mètre cube de bentonite n'est présent dans la carrière. L'enquête chargée de faire la lumière sur ce phénomène se conclut par un non-lieu[37]. Lazar Kunstmann, le porte parole de l'UX, n'hésite pas à parler d'une Inspection qui, plutôt que de se consacrer à son activité de surveillance et d'entretien des carrières, préfère les « activités nettement plus lucratives liées au milieu du BTP et tout particulièrement à celle qui consiste à combler les vides de carrières avec du béton virtuel[38] ».

Vers la fin des années 1980, Anne Lauvergeon, alors directrice de l'Inspection générale des carrières, décide de mettre fin à la fréquentation illégale du grand réseau sud. Selon ses instructions, on soude ou bétonne des plaques, on mure des puits, jusqu'à ce que les 300 existants[39] se réduisent à quelques accès fermés à clé. Certains cataphiles se mettent alors à rouvrir des accès. Ils emploient un marteau et un burin lorsqu'une plaque est fermée par de petites soudures, une disqueuse lorsque les soudures sont plus grosses, parfois un cric hydraulique pour faire sauter une plaque par le dessous.

L'Inspection tente également de morceler le réseau, en érigeant des murs en parpaings dans les galeries les plus fréquentées. Ces travaux de consolidation et d'isolations de certaines parties du réseau ont abouti à ce que certaines des parties en question soient totalement invisitables, et ce même par l'IGC[40], qui est pourtant responsable des sous-sols. Là encore, les cataphiles s'adaptent : plutôt que de s'attaquer aux murages (ce qui est quasiment impossible sans marteau-piqueur lorsqu'il s'agit de parpaings pleins), ils préfèrent creuser dans le remblai ou dans les bancs voisins lorsque ceux-ci ne sont pas trop durs. C'est ainsi qu'apparaissent une multitude de « chatières », des espaces étroits dans lesquels il faut ramper pour passer[41]. L'Inspection va également injecter près de 300 mètres de galeries situées à l'aplomb de la Petite Ceinture, afin d'empêcher les cataphiles de profiter de la proximité entre ces galeries et l'ancienne voie de chemin de fer pour s'introduire dans le GRS. Cependant, les galeries en question longent la voie ferrée sur plusieurs kilomètres : il ne fut donc pas difficile pour des cataphiles de creuser un nouvel accès, un peu plus loin, en dépit de l'argent qu'avait coûté l'injection de la galerie précédemment utilisée[42].

Outre le fait qu'ils réduisent la taille du grand réseau sud, les morcellements, comblements et injections de bentonite créent au fil des ans de sérieux problèmes de sécurité. En effet, si la première fonction des puits est de permettre la connexion entre la carrière et la surface, ils servent également à aérer la carrière, évitant ainsi une trop grande humidité qui rendrait la roche friable et augmenterait les risques d'effondrement. Quant aux injections, en réduisant la surface de contact entre l'air et la pierre, elles font elles aussi augmenter l'humidité. Depuis, l'Inspection paye cher son choix d'emmurage : chaque année, elle doit débourser une certaine somme d'argent (dont on ignore le montant) pour assurer la ventilation artificielle des catacombes de Paris, où l'humidité fait proliférer les champignons et les lichens sur les hagues d'ossements[32]. Elle continue pourtant d'injecter, sous contrat avec la société Sotraisol, plutôt que de conforter. En 2001, une salle remplie d'eau et soutenue par des piliers à bras, appelée la « plage corse », est murée et injectée pendant la construction de la ZAC de Montsouris[43], ainsi que plusieurs galeries du quartier. En 2009, lors du prolongement de la ligne 4 vers le sud, des galeries basses sont injectées. D'autres murages, ainsi que de la bentonite, sont visibles à divers endroits du réseau[32].

En dépit de toutes ces mesures, la cataphilie continue d'exister. Des passionnés creusent des chatières pour contourner les murages destinés à bloquer leurs parcours, des plaques sont dessoudées, de nouveaux endroits aménagés. Si l'Inspection referme constamment des accès, certains cataphiles, eux, continuent d'en rouvrir, aboutissant ainsi à un véritable jeu du chat et de la souris. Aujourd'hui encore, une communauté hétéroclite regroupe des dizaines, voire des centaines d'habitués qui se rendent régulièrement dans les carrières. Une partie d'entre eux se soucie fortement du devenir du patrimoine dans lequel elle circule : ponctuellement, des opérations de nettoyage des carrières sont organisées, afin de ramasser les déchets laissés derrière eux par les visiteurs indélicats. En mai 2004, la Fédération française de spéléologie a proposé une action de nettoyage au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui l'a retenue pour son opération Planète propre ; l'action a été réalisée par une centaine de spéléologues dans les carrières de la rive gauche[44]. Sous terre, les cataphiles boivent, discutent, mangent, explorent, dorment, construisent parfois. Leurs motivations sont diverses[45], certains aimant les fêtes, d'autres l'histoire, d'autres encore le calme et le silence. Généralement jeunes, correspondant à des profils très variés, ces habitués des lieux partagent tous au moins une chose : une pratique illégale qui, bien que s'étant banalisée dans les années 1980, reste formellement interdite par la loi.

Principaux sites

L'ossuaire officiel faisait autrefois partie du grand réseau sud et en a été isolé pour préserver les collections et aménagements du musée de la ville de Paris des explorations des cataphiles. La carrière du chemin de Port-Mahon faisait partie de la visite et n'est aujourd'hui plus ouverte au public. En plus de cet établissement, deux sites sont ouverts à la visite :

- Le musée du Vin, qui occupe une partie des anciennes carrières de Chaillot ;

- Les carrières des Capucins, musée privé où ont lieu, en certaines occasions, des visites guidées[46].

Les carrières non ouvertes au public, beaucoup plus grandes que celles dont l'accès est autorisé, contiennent quant à elles un grand nombre de lieux remarquables.

Dans le grand réseau sud de Paris, les principaux lieux sont :

- La tombe de Philibert Aspairt, tombeau acrotère érigé en hommage au portier du Val-de-Grâce là où il aurait été retrouvé mort en 1804, soit onze ans après sa mort.

- L'abri FFI, abri antiaérien dont le colonel Henri Rol-Tanguy fit son quartier général pendant la libération de Paris.

- L'abri Faco, ancien abri de défense passive situé au 117 de la rue Notre-Dame-des-Champs.

- L'abri des Feuillantines ou abri Laval, construit sous l'Occupation par ordre de Pierre Laval, quasiment jamais utilisé depuis.

- Le bunker allemand, installé par l'armée d'occupation en 1942 et ayant servi d'abri de défense passive.

- La salle Z, dont le plafond atteint une hauteur allant de 4 à 7 mètres, confortée par de grandes arches et des piliers massifs.

- La fontaine des Chartreux, qui, comme son nom ne l'indique pas, a été construite en 1819 (soit après la Révolution et l'expropriation des moines). Elle consiste en une vasque recueillant l'eau qui suinte naturellement du calcaire ; on y accède par un escalier maçonné, via une salle que soutiennent des piliers maçonnés dont l'exécution est particulièrement soignée.

- Une petite partie de l'ossuaire de Montrouge (dont la plus grande part est séparée du GRS) dans une salle qui a pris le nom de Viandox.

- La Plage, ancienne brasserie plusieurs fois maçonnée, où se trouvent plusieurs grandes salles et une fresque imitant la célèbre Grande Vague du peintre Hokusai.

- L'ossuaire du cimetière du Montparnasse, dit Carrefour des Morts.

- Le réservoir de Montsouris.

- Le Château, petite salle équipée de bancs, d'un lustre et d'un petit château sculpté à l'opposé de l'entrée.

- Le Cellier, complexe de salle anciennement utilisé pour la production et la conservation de bière.

- La galerie des promos, où chaque promotion de l'école des Mines vient réaliser une fresque depuis les années 1970.

- Le cabinet minéralogique de la rue Saint-Jacques, version souterraine des cabinets de curiosités du XIXe siècle.

Dans les carrières du 13e arrondissement, dont la longueur cumulée des galeries est équivalente au quart de celle du grand réseau sud (GRS), d'autres lieux sont appréciés des cataphiles :

- La salle K,

- La salle PTT,

- La salle Z prime,

- La salle des carriers.

Notes et références

- A. Guini-Skliar, N. Viré, J. Lorenz, J. Gély et A. Blanc, Les Souterrains de Paris. Les anciennes carrières souterraines, Cambrai, Nord Patrimoine, , 192 p. (ISBN 2-912961-09-2).

- Les catacombes en quelques chiffres.

- Arrêté du 2 novembre 1955.

- « Catacombes de Paris », sur parisinfo.com (consulté le ).

- Pour une explication complète de la formation des couches géologiques, des origines de la Terre à celles de Paris, voir Gaia sur explographies.com, avec de nombreux schémas explicatifs.

- Le gypse Bartonien.

- Le gypse II : évolution des carrières de gypse sur morkitu.org.

- « Montmartre tremble sur ses bases », article du Parisien sur un effondrement rue d'Orchamp.

- Les carrières de Paris, l'exploitation des calcaires, sur explographies.com.

- Les arènes de Lutèce.

- Simon Lacordaire, Histoire secrète du Paris souterrain, p. 80-82.

- Simon Lacordaire, Histoire secrète du Paris souterrain, p. 84-85.

- Extraction des matériaux.

- Simon Lacordaire, Histoire secrète du Paris souterrain, p. 85.

- Simon Lacordaire, Histoire secrète du Paris souterrain, p. 86.

- Histoire de l'IGC.

- « Par commission du , M. Guillaumot, architecte du Roi, fut nommé au poste de contrôleur et inspecteur général en chef des Carrières. Signe du destin, une nouvelle maison s'effondra le jour même dans les carrières de la rue d'Enfer ! » Histoire de l'IGC.

- Delphine Cerf et David Babinet, Les Catacombes de Paris, éd. Moulenq, 1994.

- Inspecteurs et inspectorats.

- Techniques de consolidation.

- Des cimetières aux carrières.

- Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu'à 1844, tome premier, 1844, p. 127-128. Lire en ligne sur Gallica.

- « Dans son ouvrage Les Catacombes de Paris, édité en 1815, Héricart de Thury abrège lui-même sa liste des cabinets par un évasif “etc.”. On peut donc raisonnablement se demander s'il en existait d'autres, ou si l'Inspecteur général des carrières envisageait d'en faire créer de nouveaux dans les ateliers souterrains qu'il aurait été appelé à déplacer en fonction des travaux de consolidation. » Gilles Thomas et Alain Clément (dir.), Atlas du Paris souterrain, p. 77.

- Atlas du Paris souterrain, p. 54-55.

- Atlas du Paris souterrain, p. 82-83.

- Le Voleur illustré, , p. 91. Lire en ligne.

- Gustave Cord, « De la propriété spéléologique », thèse de doctorat, Université de Paris, Faculté de droit, 1899, p. 120.

- Atlas du Paris souterrain, p. 83.

- Atlas du Paris Souterrain, p. 94-95.

- Atlas du Paris souterrain, p. 98-99.

- Atlas du Paris souterrain, p. 100-101.

- « Histoire de la cataphilie »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur catacombes.info.

- Article sur la fête clandestine du 2 avril 1897.

- Bulletin municipal de la ville de Paris du , p. 1845. Pour une copie de l'arrêté, voir ici.

- La 2e DPJ.

- Diane Langlume, « “Papa Saratte”, le policier chargé de la sécurité des “catacombes”, vient de prendre sa retraite », sur liberation.fr, .

- Le Monde du vendredi , « Pots-de-vin à la ville de Paris ».

- Lazar Kunstmann, La Culture en clandestins. L'UX, Paris, Hazan, 2009 (ISBN 978-2754103411), p. 153.

- C'est le chiffre avancé par Émile Gérards dans Les Catacombes de Paris, liste à l'appui en fin de livre.

- [PDF] Inspection générale des carrières : notice technique du , Travaux de consolidations souterraines exécutés par injection pour les carrières de calcaire grossier, de gypse, de craie et les marnières.

- Lazar Kunstmann, La Culture en clandestins. L'UX, p. 158.

- Lazar Kunstmann, La Culture en clandestins. L'UX, p. 163.

- Chantier de la ZAC Montsouris.

- « Grand ménage dans les souterrains parisiens », Le Parisien, article du .

- Barbara Glowczewski, La Cité des Cataphiles, Paris, Librairie des Méridiens, 1983.

- « Catacombes : une ville sous la ville », Le Figaro, article du .

Voir aussi

Bibliographie

- Policiers en sous-sol, publication de la Préfecture de police), coll. « Liaisons », no 70, janvier-février 2000.

- Alain Bali, Gilles Cappé et Yves Mamou, Paris sous terre, Éditions de Nesles, Paris, 1980 (ISBN 2-86396-076-8).

- Basile Cenet, Vingt Mille Lieux sous Paris, Éditions du Trésor (ISBN 979-10-91534-02-4).

- Franck Charbonneau, Yann Arribart, Yves Jacquemard, Charles-Axel Guillaumot ; Premier inspecteur des Carrières de Paris, ACP, 2013 (ISBN 9782953138016).

- Alain Clément et Gilles Thomas, Atlas du Paris Souterrain. La doublure sombre de la ville lumière, Parigramme, 2001 (ISBN 2-84096-191-1).

- Fabrizio de Gennaro, Histoire des souterrains secrets de Paris, Digital Index Éditeur, 2014, édition numérique (ISBN 9788897982982).

- Barbara Glowczewski, La Cité des cataphiles. Mission anthropologique dans les souterrains de Paris, Librairie des Méridiens, [1983], 1996.

- Charles Kunstler, Paris souterrain, Flammarion, 1953.

- Lazar Kunstmann, La Culture en clandestins. L’UX, Hazan, , 192 p.

- Günter Liehr et Olivier Faÿ, Les Souterrains de Paris. Légendes, mystères, contrebandiers, cataphiles…, De Borée, 2007 (ISBN 978-2-84494-634-8).

- Patrick Saletta, À la découverte des souterrains de Paris, Antony, Sides, , 22 X 28 cm (ISBN 978-2-86861-075-1 et 2-86861-075-7, LCCN 91126094).

- Gilles Thomas, Les Catacombes. Histoire du Paris souterrain, Paris, Passage, , 288 p. (ISBN 978-2-84742-250-4, lire en ligne).

Liens externes

- Explographies.com

- OCRA, Organisation pour la Connaissance et la Restauration d’Au-dessoubs-terre

- Catanautes, articles de presse et vidéos concernant les carrières souterraines de Paris

- Visite virtuelle souterraine

- Portail des musées

- Portail de Paris

- Portail de la géologie

- Portail de la mine