Les Temps difficiles

Hard Times for These Times

| Les Temps difficiles | ||||||||

Première page de Household Words du avec les premiers chapitres du roman. | ||||||||

| Auteur | Charles Dickens | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||||||

| Genre | Roman (« engagé » : critique sociale) | |||||||

| Version originale | ||||||||

| Langue | Anglais britannique | |||||||

| Titre | Hard Times for These Times | |||||||

| Éditeur | Bradbury and Evans | |||||||

| Lieu de parution | Londres | |||||||

| Date de parution | 1854 | |||||||

| Version française | ||||||||

| Traducteur | William Little Hughes | |||||||

| Éditeur | Hachette | |||||||

| Lieu de parution | Paris | |||||||

| Date de parution | 1857[1] | |||||||

| Chronologie | ||||||||

| ||||||||

Les Temps difficiles (Hard Times for These Times) est le dixième roman de Charles Dickens, un court roman paru non pas en publications mensuelles comme les précédents, mais en feuilleton hebdomadaire dans sa revue Household Words, du 1er avril au .

Roman social, il a pour cadre la ville fictive de Coketown (image de Manchester, le grand centre textile, et de Preston où Dickens a séjourné durant la grève de ) et montre les difficultés d'adaptation des deux classes sociales (la bourgeoisie d'affaires et les ouvriers) à la nouvelle économie issue de la révolution industrielle. L'auteur y dépeint avec un réalisme dénonciateur une classe ouvrière asservie, misérable et moutonnière, abrutie par le travail répétitif, livrée aux démagogues professionnels, que domine une bourgeoisie pragmatique et utilitariste, avide de profits et de pouvoir, persuadée de la nature quasi divine de ses droits et forte de la bonne conscience qu'elle puise dans les lois de l'économie de marché, mais dont il analyse les alibis et présente les travers avec une ironie mordante.

Comme dans Dombey et Fils paru six ans plus tôt, il fait un portrait acide de la bourgeoisie dont la fortune s'est bâtie sur l'industrie. Thomas Gradgrind, le personnage masculin principal, est le représentant de cette bourgeoisie rationaliste qui se croit investie de la mission de promouvoir le progrès matériel, le productivisme, le culte de l'efficacité, la prévalence des « faits » sur l'imagination, et veut réduire le monde à une série d'équations. Il se rend compte trop tard, en découvrant la souffrance de sa fille Louisa et la déchéance morale de son fils Tom, de l'échec de son système éducatif et de la faillite de son existence.

Malgré des personnages que leurs outrances rendent comiques, comme Mr Bounderby et Mrs Sparsit, l'atmosphère du roman est plutôt sombre et Dickens refuse aux protagonistes un dénouement heureux. Il ne partage pas l'optimisme délibéré d'Elizabeth Gaskell dont le roman North and South, qui se déroule à la même époque et, en grande partie, dans le même espace géographique, suit de très peu le sien dans Household Words, puisqu'il y paraît de à . Traitant aussi des relations patrons-ouvriers, mais d'un point de vue féminin[2],[3], Mrs Gaskell imagine qu'ils finiront par apprendre à se comprendre, alors que Dickens laisse son lecteur dans l'incertitude et le doute quant à l'avenir des personnages et à la solution des antagonismes entre capitalistes et prolétaires.

Genèse du roman

Dickens a terminé La Maison d'Âpre-Vent en et, dit-il, « entend ne rien faire de la sorte pendant une année » (« intended to do nothing in that way for a year »)[4]. Cependant, les ventes de Household Words marquent le pas, les recettes, habituellement de 900 à 1 300 £ par semestre, passant à 527 £ 15 s pendant les six mois précédant le [5]. Bradbury and Evans propose alors à Dickens d'écrire un autre roman pour une publication en feuilleton, et, à son retour d'un voyage sur le continent, il accepte, alors qu'il a délaissé le genre dont il estimait la technique et le rythme d'écriture trop contraignants[6] depuis Barnaby Rudge publié en 1841, et rapidement, il « y est déjà jusqu'au cou » (« I am at present up to my eyes in it »)[7].

Prémices

Le choix du titre

Le choix du titre est le fruit d'un consensus entre Dickens et Forster. Le , Dickens soumet à Forster les quatorze titres suivants : 1. According to Cocker (« Selon Cocker »), 2. Prove it (« Prouvez-le »), 3. Stubborn Things (« L'Obstination des choses »), 4. Mr Gradgrind's Facts (« Les Faits d'après Gradgrind »), 5. The Grindstone (« La Meule »), 6. Hard Times (Les Temps difficiles), 7. Two and Two are Four (« Deux et deux font quatre »), 8. Something Tangible (« Quelque chose de tangible »), 9. Our Hard-headed Friend (« Notre ami à la tête dure »), 10. Rust and Dust (« Rouille et Poussière »), 11. Simple Arithmetic (« Simple arithmétique »), 12. A Matter of Calculation (« Une affaire de calcul »), 13. A Mere Question of Figures (« Simple question de chiffres »), 14. The Gradgrind Philosophy (« La Philosophie d'après Gradgrind »). Forster retient les titres 2, 6 et 11 ; Dickens avait préféré 6, 13 et 14. Les deux amis ayant sélectionné chacun le sixième, l'histoire s'est appelée Hard Times[8].

Les travaux d'approche

Le , Dickens demande à son rédacteur en chef adjoint, W. H. Wills, de lui procurer le questionnaire du Education Board destiné à la notation des maîtres et professeurs, et, trois jours plus tard, il se rend en sa compagnie à Preston pour voir de ses propres yeux les effets dévastateurs de la grève qui y sévit depuis vingt-trois semaines[9]. Cependant, il fait part de ses doutes à Forster : « Je ne pense pas pouvoir en tirer grand-chose » (« I am afraid I shall not be able to get much here »)[10] ; et, le , il s'en prend vigoureusement à l'Illustrated London News qui écrit que son histoire a pour origine les troubles de Preston : dans une lettre à Peter Culingham, il déplore qu'on donne ainsi au public l'impression qu'un roman « s'écrit de façon aussi cavalière » (« books are produced in that very sudden and cavalier manner ») et qu'on confine son histoire à un lieu précis alors qu'il entend « s'intéresser aux travailleurs du pays tout entier » (« in reference to the working people all over England »)[11].

Autres exigences : Mark Lemon, corédacteur de la revue Punch, l'un des plus fidèles amis de Dickens avec lequel il a souvent collaboré[12], est chargé de lui procurer tous les termes des divers jargons employés par les saltimbanques de rue et les gens de la balle ; et Henry Morley, maître d'école recruté dans son équipe – où il est resté jusqu'en 1865 –, qui, tout en poursuivant une carrière de professeur, s'est spécialisé dans les questions relatives à l'enseignement, aux conditions sanitaires et autres problèmes sociaux[13], reçoit pour tâche « une publication immédiate dans Household Words » (« for our immediate publication ») d'un article traitant des accidents du travail survenus dans les usines, ce qui est réalisé le [9].

Les contraintes de la rédaction

Les courts délais dont dispose Dickens ne semblent pas le troubler[9] ; en revanche, comme il l'écrit à Forster, le manque d'espace est « écrasant » (crushing) : « Personne ne peut s'en faire une idée à moins qu'il lui soit arrivé de manquer de marge de manœuvre lors de sa patiente expérience d'auteur de fiction […] Absolument rien de tel pour celui-ci » (« Nobody can have an idea of it who has not had an experience of patient fiction-writing with some elbow-room always […] with any kind of regard for the present number, there is absolutely no such thing »)[14]. En avril, il se dit « abruti » (wooden-headed) ; même à Boulogne-sur-Mer, où il est parti en famille, et tout au long des mois, il égrène dans ses lettres à son rédacteur adjoint les adjectifs rendant compte de son état : « embrouillé » (addled), comme « assommé » (stunned), « paresseux à l'extrême » (dreadfully lazy) et « vidé » (used up) par le travail en cours[15]. Mais tout est terminé le .

La jonglerie avec Mrs Gaskell

Surgit à ce moment la nécessité pour Dickens d'éviter un malentendu avec Mrs Gaskell qui prépare à sa demande un feuilleton pour la revue. Comme elle s'inquiète de possibles similitudes entre Hard Times et son North and South, en chantier depuis février[16], il l'assure qu'il ne s'arroge pas la primauté des écrits concernant la condition ouvrière : « N'ayez donc pas peur de moi » (« So don't be afraid of me »), lui écrit-il peu après la parution des premiers épisodes de Hard Times[17]. D'ailleurs, North and South commence, comme prévu, sa carrière dans Household Words le , trois semaines après la parution du dernier chapitre de son roman[18].

Cependant, tout attentif qu'il est au succès de sa revue et à la notoriété des écrivains qu'il sollicite, Dickens cherche à maximiser ses profits. Aussi, l'ouvrage de Mrs Gaskell, publié presque à la suite du sien, écrit par une femme, avec un point de vue féminin, ne bénéficie-t-il pas de la première page comme Hard Times, mais reste à la place dévolue aux feuilletons. En outre, peut-être inquiet de lasser ses lecteurs ou jaloux d'un ouvrage sur le même sujet et dans le même espace géographique, il tente de faire condenser North and South (dont il a d'ailleurs imposé le titre), car, écrit-il, « si nous mettons plus, chaque semaine, de North and South que nous avons mis de Hard Times, nous allons ruiner Household Words »[19]. Il est vrai que, d'après Alison Chapman, l'ambition affichée d'Elizabeth Gaskell est de corriger, voire de ridiculiser la représentation satirique très négative que Dickens a faite de Manchester, où elle vit, et des patrons d'industrie qui y travaillent[20].

Contrat et texte

Le , Dickens signe un contrat avec ses associés de Household Words, Bradbury, Evans, Forster et Wills, stipulant que le texte destiné à la revue sur une base hebdomadaire doit comporter l'équivalent de « cinq parutions mensuelles de Bleak House » (« equal in length to five single monthly numbers of Bleak House ») pour un montant de 1 000 £, les droits d'auteur issus de publications séparées lui revenant entièrement (absolutely and solely)[21].

Ses notes de travail comportent plusieurs titres autres que ceux déjà soumis à Forster. Dans sa toute première fiche, il calcule qu'il lui faut écrire environ sept pages et demie manuscrites pour atteindre son quota hebdomadaire, et dès les premiers chapitres, apparaissent Gradgrind et Bounderby, Louisa, Sissy et Bitzer, de même que Coketown, l'école et le cirque. Parvenu au chapitre 15, il lui prend l'envie de tout reprendre en trois parties : Sowing, Reaping and Garnering (« Semailles, Moisson et Engrangement »), puis il s'interroge sur l'opportunité de donner un fiancé à Sissy. Une note précise que le danger menaçant Louisa doit l'atteindre lentement (slowly drawn about her) et que c'est imperceptiblement que doit se manifester la similarité de vues entre Gradgrind et Harthouse[22].

Sans qu'on en connaisse les raisons, un passage écrit pour le livre I, chapitre 13, n'a jamais été publié : Stephen y explique que la petite sœur décédée de Rachel a eu le bras arraché dans un accident du travail à l'usine ; pourtant, sans cette précision, son refus de se joindre à la grève au livre II, chapitre 4 reste sans réelle motivation[18].

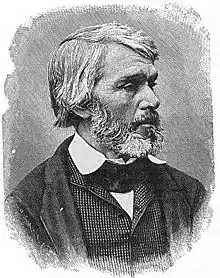

Premières parutions

Le roman paraît dans Household Words du 1er avril au , sans titre pour les chapitres ni illustration, comme il est habituel dans la revue. Il en occupe la première page, place habituelle des articles de réflexion, ce qui lui confère ainsi un sérieux particulier : les questions sociales évoquées dans la fiction font écho aux articles documentaires sur les conditions sanitaires, la nécessité d'éduquer les classes populaires, ou les accidents du travail que la revue publie[23]. Bradbury and Evans sort la première édition en trois volumes le , avec un titre rallongé en Hard Time for These Times, des titres pour les chapitres et une dédicace à Carlyle dont Dickens partage les idées et à qui il écrit d'abord pour lui en demander la permission[24]. Ami de Dickens depuis treize ans, Carlyle a, en effet, déjà dénoncé le caractère abstrait des statistiques utilisées en économie, qui oublient les besoins humains fondamentaux[24]. Aucune préface n'est prévue, ni pour l'heure ni pour les éditions à venir[18].

Calendrier des publications

| Numéro | Date | Chapitres |

|---|---|---|

| I | (1-3) | |

| II | (4-5) | |

| III | (6) | |

| IV | (7-8) | |

| V | (9-10) | |

| VI | (11-12) | |

| VII | (13-14) | |

| VIII | (15-16) | |

| IX | (17) | |

| X | (18-19) | |

| XI | (20-21) | |

| XII | (22) | |

| XIII | (23) | |

| XIV | (24) | |

| XV | (25–26) | |

| XVI | (27–28) | |

| XVII | (29–30) | |

| XVIII | (31–32) | |

| XIV | (33–34) | |

| XV | (35–37) |

Autres éditions

Taubnitz publie le roman avec l'autorisation de Dickens en 1854, d'abord dans le cadre de Household Words, puis en édition séparée. Deux parutions sont à noter la même année à New York, mais sans aval, et il faut attendre 1857 pour qu'une version officielle, The Diamond Edition, illustrée par S. Eytinge Jr., reliée avec Barnaby Rudge, voie le jour aux États-Unis. Du vivant de l'auteur, Chapman and Hall fait paraître l'édition dite « bon marché » (Cheap Edition) en 1865, avec un frontispice dû à Arthur Boyd Houghton (1836-1875), puis une autre version en 1868, couplée avec Pictures from Italy, The Charles Dickens Edition, révisée par Dickens qui y ajoute des titres. Après la mort de l'auteur, l'édition la plus remarquée car fondée sur une étude comparée du manuscrit, des épreuves, des feuilletons et des parutions de 1854 et 1868, est The Norton Critical Edition de 1966, à nouveau publiée en 1990, réalisée par George Ford et Sylvère Monod[25].

Illustrations

Hard Times et Great Expectations sont les deux seuls romans de Dickens ayant d'abord paru sans illustrations.

Du vivant de l'auteur, divers illustrateurs se sont ensuite succédé : Frederick Walker, avec quatre planches pour la réédition de la Library Edition de 1862, A. B. Houghton pour le frontispice de l'édition « bon marché » de 1865, F. O. C. Darley avec deux planches destinées à une édition américaine de 1863 et S. Eytinge Jr. avec six planches pour la Diamond Edition de 1867.

Après la mort de Dickens, Harry French réalise vingt planches pour le Hard Times for These Times de la British Household Edition[N 1], puis il faut attendre le début du XXe siècle pour voir W. H. C. Groome illustrer l'édition Collins de 1907 avec sept réalisations et Kyd (Joseph Clarke Clayton) produire dix-huit aquarelles avec dessin au crayon et à l'encre, désormais partie de la collection Gimbel de l'université de Yale[25],[26],[N 2].

Aux États-Unis, Charles Stanley Reinhart (en) compose seize illustrations pour Hard Times for These Times, publié en 1876 par Harper & Brothers. Son style dit « parisien » (il a étudié à Paris), alors de mode outre-Atlantique, tranche nettement sur le réalisme détaillé de Fred Walker ou de Harry French. Simon Houfe écrit qu'il est capable de suggérer la couleur sans utiliser la moindre pigmentation, ce qui convient parfaitement à un roman tel que Hard Times[27],[N 3].

Accueil

Les contemporains

La critique est divisée au départ. Si John Ruskin apprécie Hard Times parce qu'il met l'accent sur d'importantes questions sociales, le XIXe siècle en général critique le roman : Harriet Martineau est particulièrement sévère, l'accusant de trop caricaturer et même d'être ignorant des sujets qu'il traite[28]. Macaulay lui reproche son « socialisme maussade » (« sullen socialism »)[29] et sa méconnaissance des réalités politiques. Une critique de Hard Times publiée en octobre 1854 dans la Wesminster Review s'en prend à sa description du système éducatif de Coketown, car, y est-il écrit, « un tel système n'est appliqué nulle part en Angleterre »[30]. En 1877, un article paru dans The Atlantic Monthly, titré « On the Economic Fallacies of Hard Times » et signé E. P. Whipple, considère que les opinions de Dickens sur l'utilitarisme « sont issues d'impressions vives qu'intensifient des émotions philanthropiques, mais ne procèdent pas d'un minutieux processus de raisonnement »[30].

Certains, comme Margaret Oliphant, soulignent les ressemblances avec le roman d'Elizabeth Gaskell, car les deux œuvres soulèvent une importante question sociale et « dans tous les deux, le récit quitte peu à peu le thème public pour suivre son propre chemin »[31].

Depuis le XXe siècle

George Bernard Shaw, dans son introduction au roman en 1912, tout en admirant sa « révolte passionnée contre l'organisation industrielle du monde moderne », lui reproche « de ne connaître des populations qui travaillent dans ces villes exclusivement industrielles que ce qu'un observateur professionnel peut en glaner au cours d'une visite éclair à Manchester », et, à cause du personnage très caricatural de Slackbridge, d'épouser les vues de la classe dominante sur les délégués des organisations d'ouvriers[30].

F. R. Leavis est le premier à faire une présentation positive de Hard Times en 1948 dans The Great Tradition, considérant ce « grand livre » comme une « fable morale » qui, certes, « n'a rien d'un conte de fées, et absolument rien de plaisant » (The heightened reality of that great book has in it nothing of the fairy-tale, and is such as to preclude pleasantness altogether[32]), mais possède une importance morale majeure. C'est, à son avis, un ouvrage essentiel et même [le] seul ouvrage artistique sérieux [de Dickens] (his only serious work of art). Des écrivains comme D. H. Lawrence et George Orwell soulignent sa critique de la société industrielle et sa colère généreuse, et G. K. Chesterton, dans Appreciations and Criticisms, le considère comme l'expression la plus dure, la plus inflexible, la plus rude d'une « vertueuse indignation qui ne peut consentir ni à l'humour ni même au pathétique »[N 4]. Toutefois, il lui est reproché une connaissance trop superficielle de ses dossiers, sa propension à sacrifier le réel à la fiction et de faire un compte-rendu « de la réalité au mieux lacunaire, au pire complètement fantaisiste »[33].

Rosemarie Bodenheimer, qui s'intéresse à la façon dont l'émergence du syndicalisme, à travers grandes grèves et répression gouvernementale, est transcrite dans les œuvres de fiction, constate que Dickens dans Hard Times, comme Disraeli dans Sybil (1845) ou Charles Kingsley dans Alton Locke (1849), fait une présentation assez détestable des premières unions syndicales et de leurs dirigeants ; ce n'est, ajoute-t-elle, que dans North and South d'Elizabeth Gaskell que le syndicalisme « s'épanouit en organisation légitime »[34] et qu'un responsable syndical est montré sous un jour sympathique.

Le seul critique moderne à condamner sans appel tant le roman que l'analyse de Leavis est John Holloway qui, dans un essai de 1962, le décrit comme relevant d'un « philistinisme bourgeois » (middle class philistinism) : Hard Times, explique-t-il, traite d'un problème moral, d'une question de modes de vie, et, s'il est acquis que l'« utilitarisme en est l'une des facettes », « les idées et les attitudes que recouvre ce mot aujourd'hui n'ont rien de commun avec celles prévalant chez Dickens ou de son temps » (« That Hard Times is a novel which embodies a moral problem, an issue between ways of living, is by now familiar knowledge; and so is it, that one side of the issue, in some sense or another, is 'Utilitarianism'. But the ideas and attitudes which that word most readily calls up today prove not to be those which were most prominent in Dickens's own mind or own time »)[35].

Intrigue

Résumé

La version imprimée par Bradbury & Evans se présente en trois parties, respectivement de 16, 12 et 9 chapitres : Les Semailles (Sowing), La Moisson (Reaping), L'Engrangement (Garnering), qui font écho à un verset de l’Épître aux Galates (6,7) : « Ce que l'homme sèmera, cela aussi il le moissonnera. » Les titres des chapitres de Hard Times dans l'édition de 1867-1868 des œuvres de Dickens sont de la main de l'auteur lui-même. Les éditions suivantes les ont parfois repris, adaptés, puis ont privilégié des titres beaucoup plus courts[36].

Livre I : Les Semailles

L'action commence dans l'école de Mr Gradgrind à Coketown, où le nouveau maître, Mr M'Choakumchild, est chargé d'enseigner aux enfants les faits (facts) et d'éradiquer tout symptôme d'imagination (fancy)[N 5]. En tous les cas, Sissy Jupe, qui vient d'un cirque, fait mauvaise impression, tandis que le jeune Bitzer donne les définitions qu'on attend de lui.

En retournant chez lui, Mr Gradgrind surprend ses propres enfants à épier le cirque itinérant, malgré leur éducation utilitariste et rationnelle. Il les ramène à Stone Lodge, sa demeure, où son ami, Mr Bounderby, en l'attendant, assomme la pauvre Mrs Gradgrind avec le récit détaillé des malheurs de son enfance. Persuadé que la non rationnelle Sissy Jupe a une influence pernicieuse, Bounderby propose qu'ils aillent prévenir son père que l'école ne peut plus l'accueillir[38].

En chemin, ils rencontrent Sissy, qui les amène à l'auberge Aux Armes de Pégase où loge la troupe. Son directeur, Mr Sleary, les informe que le père de Sissy, incapable d'assurer ses numéros, est parti, abandonnant sa fille. Gradgrind propose de la recueillir (et de lui enseigner les faits) : toute la troupe lui fait ses adieux. Le lendemain, Bounderby parle de Louisa à son intendante, Mrs Sparsit. Louisa, la fille de Mr Gradgrind, et son frère Tom évoquent le vide de leur vie[39]. Malgré sa bonne volonté, Sissy ne fait aucun progrès dans l'apprentissage des faits, mais émeut Louisa.

L'ouvrier Stephen Blackpool découvre avec consternation que sa femme, une alcoolique qui avait disparu depuis un certain temps, est revenue le tourmenter et il profite de la pause de midi pour se renseigner auprès de Bounderby, son patron, sur une possibilité de divorce. En sortant de chez lui, il rencontre une étrange vieille femme qui a l'air d'admirer Bounderby en cachette[40]. Le soir, lorsqu'il rentre finalement chez lui, il découvre que Rachel, l'ouvrière dont il est amoureux, est venue avec abnégation soigner sa femme.

Mr Gradgrind est élu au Parlement et Sissy reste chez lui pour s'occuper de sa femme. Tom est recruté dans la banque de Bounderby et encourage sa sœur à épouser celui-ci. Seule Mrs Sparsit désapprouve ce mariage dont elle prédit l'échec[41].

Livre II : La Moisson

Arrive James Harthouse, un dandy amoral venu de Londres se frotter à la politique locale. Invité chez les Bounderby, il est intrigué par Louisa et circonvient Tom pour en apprendre un peu plus sur sa sœur qu'il projette de séduire pour se désennuyer. Pendant ce temps, un orateur, Slackbridge, tente de réveiller une conscience de classe chez les ouvriers et de les entraîner à s'unir. Seul Stephen refuse de se laisser convaincre, affirmant que cela empirera la situation. Il est mis en quarantaine, mais refuse de dénoncer ses anciens camarades lorsqu'il est convoqué chez son patron. Furieux, celui-ci le chasse. Stephen doit quitter Coketown s'il veut trouver du travail[42].

Il passe la soirée avec Rachel et une vieille inconnue. Louisa vient lui proposer une aide financière et Tom l'incite à venir nuitamment rôder près de la banque, lui promettant un appui. Mais il le fait en vain. Harthouse, de son côté, mène de front ses avancées politiques et la séduction de Louisa. Un matin, Bounderby découvre qu'on a dérobé 150 livres à la banque. Les soupçons se concentrent sur Stephen, bien que Louisa soupçonne fortement son frère[43].

Tandis que Mrs Sparsit se rend indispensable à Bounderby et que Mr Gradgrind siège au Parlement, Louisa retourne à Stone Lodge où sa mère se meurt. Lorsqu'elle revient chez son mari, Mrs Sparsit l'espionne, persuadée qu'elle va céder à Harthouse. Elle surprend la déclaration de ce dernier et la promesse de Louisa de le retrouver en ville le soir même. Mais elle perd la trace de Louisa, qui s'est réfugiée à Stone Lodge. Son père découvre avec consternation combien l'éducation de sa fille l'a rendue malheureuse[44].

Livre III : L'Engrangement

Louisa se remet lentement, veillée par Sissy, qui prend l'initiative d'inciter Harthouse à partir. Bounderby vient réclamer sa femme, mais, devant le refus de Gradgrind de la laisser partir dans l'état où elle est, il la répudie.

Pour oublier ses déboires conjugaux, il s'acharne à découvrir son voleur. Slackbridge excite les ouvriers contre Stephen. Rachel dévoile la venue de Louisa et le don d'argent et écrit à Stephen pour qu'il revienne défendre son honneur, mais il ne revient pas et les soupçons grandissent. On découvre un soir que la vieille inconnue, que Mrs Sparsit présente comme une complice de Stephen, n'est autre que la mère de Bounderby qui a bâti sa réputation sur une imposture. De dépit, il chasse Mrs Sparsit.

Sissy et Rachel découvrent que Stephen a bien pris le chemin du retour mais qu'il est tombé dans un vieux puits de mine désaffecté. Les secours s'organisent, mais il survit juste le temps de faire ses adieux à Rachel. Les soupçons se concentrent alors sur Tom à qui Sissy conseille de se réfugier parmi les gens du cirque de Sleary. Malgré les efforts de Bitzer qui veut ramener Tom à Coketown, il parvient à s'embarquer pour l'Amérique.

Le dernier chapitre dévoile l'avenir ambigu des personnages : si les méchants sont punis (Mrs Sparsit est chassée, Bounderby meurt d'apoplexie, Tom meurt dans son exil), si les bons sont récompensés (Sissy sera heureuse et se consacrera à « embellir la routine et la trivialité de la vie de ses frères les plus humbles »), l'avenir des autres est plus nuancé : Rachel continuera à travailler, vêtue de noir, paisible et sereine, parce que c'est son lot ici-bas, Mr Gradgrind deviendra compatissant mais méprisé par ses anciens collègues, Louisa ne se remariera pas et n'aura jamais d'enfant.

Première partie ()

I, 1 : Mr Gradgrind donne ses instructions au maître d'école M'Choakumchild : seuls comptent et sont utiles dans la vie les faits (facts)[45].

I, 2 : Dans l'école de Mr Gradgrind, ne subsiste qu'un petit « récipient » (vessel) à n'être point rempli de faits ; c'est Sissy Jupe, l'opposée de Bitzer, l'élève-phare, qui décline d'un trait toutes les caractéristiques physiques du cheval. Les enfants sont formatés (regulated and governed) pour recevoir des faits, et l'imagination est bannie de leur univers. La mission de Mr M'Choakumchild, lui-même formé selon les méthodes de l'usine qui l'emploie, est de les bourrer de faits et de tordre le cou à l'imagination pouvant s'attarder en eux.

I, 3 : En chemin vers sa demeure, Stone Lodge, Mr Gradgrind passe devant le chapiteau d'un cirque et aperçoit deux des élèves ; or il s'agit de ses propres enfants, Tom et Louisa, qui jettent un coup d'œil à l'intérieur par une fente de la tente. Il les réprimande sévèrement en martelant la même question : « Mais que dirait Mr Bounderby ? » (« What would Mr Bounderby say ? »).

Deuxième partie (8 avril 1854)

I, 4 : Mr Bounderby, à la fois banquier et industriel, est le « Tyran [ou Fanfaron] de l'Humilité » (the Bully of Humility), et à ce titre, il n'a de cesse d'intimider Mrs Gradgrind, personne d'une faiblesse psychologique extrême, en lui serinant l'histoire des abus et de la négligence dont il a souffert pendant son enfance. Il est également persuadé que les écarts de conduite dont Tom et Louisa se sont rendus coupables sont dus à l'influence qu'exerce Sissy Jupe, qui n'est autre que la fille d'un artiste du cirque. Gradgrind et lui prennent la résolution d'aller demander à Signor Jupe de tout faire pour convaincre sa fille de cesser d'encourager la futile curiosité de ses camarades. Avant de partir, Bounderby dit au revoir à Louisa avec un baiser, mais l'enfant essaye désespérément d'en enlever la trace sur sa joue.

I, 5 : Coketown, ville de briques rouges, est organisée selon la théorie du « fait » : tout y est strictement utile et fonctionnel, mais la fumée qui s'échappe des cheminées d'usine serpente (serpent-like) sans fin et en noircit les murs. Gradgrind et Bounderby se dirigent vers le faubourg de Pod's End et tombent sur Sissy que Bitzer est en train de pourchasser de rue en rue. Ils mettent un terme à cette poursuite et emmènent la fillette avec eux.

Troisième partie (15 avril 1854)

I, 6 : Arrivés au Pegasus's Arms, ils apprennent que le signor Juppe n'est plus là. Les gens du cirque leur racontent que Jupe s'est sans doute « barré » (cut), parce que son talent est sur le déclin, et qu'il a abandonné le cirque et sa fille. Bounderby fustige cet impardonnable manque de responsabilité, et Gradgrind propose de prendre Sissy chez lui, pour autant qu'elle donne sa parole de se couper du monde du cirque, ce à quoi Sissy acquiesce, en larmes. Alors qu'ils sont sur le départ, le directeur du cirque, Mr Sleary, prend Gradgrind à partie pour son jugement péjoratif du cirque et lui rappelle que les gens « ont befoin d'amufement » (must be amuthed) et que « le meilleur et non le pire fe doit d'être apporté à facun » (make the betht of uth, not the wurth)[N 6].

Quatrième partie (22 avril 1854)

I, 7 : Mrs Sparsit, petite-nièce de Lady Scadgers, sert de gouvernante au foyer de Mr Bounderby. Ce dernier s'emploie à tirer avantage du rang social de la dame pour compenser le manque matériel et affectif dont il se dit avoir été victime, exploitation éhontée dont elle tolère à contre-cœur la vulgarité. Sissy reçoit pour consigne de lui témoigner la déférence qui lui est due, et aussi de bannir de son esprit tout ce qui touche à son propre passé, en particulier son expérience du cirque ; désormais, commence une nouvelle vie pour elle, puisqu'elle est destinée à servir de domestique chez les Gradgrind.

I, 8 : Le système Gradgrind est accordé au diapason du « Ne jamais se poser de question » (Never wonder). Il n'en demeure pas moins que Tom et Louisa, assis devant la cheminée, s'en posent : ils ressentent « comme un manque » dans leur vie (something missing) et se demandent ce que leur réserve l'avenir. Tom aimerait quitter le foyer familial et rejoindre les rangs de la banque Bounderby, où il pense pouvoir s'accommoder du maître des lieux en jouant de l'affection que ce dernier porte à Louisa. Mais Mrs Gradgrind trouve les enfants en pleine session de wondering, et elle les gronde d'ainsi désobéir à leur père.

Cinquième partie (29 avril 1854)

I, 9 : Sissy travaille mal à l'école, elle n'accorde pas assez d'importance aux faits et peine à s'en souvenir. Alors qu'elle traite de statistiques, elle ne tient aucun compte des pourcentages, ne prenant en compte que les gens qui souffrent, même s'ils sont la minorité. Elle parle à Louisa de son père, clown, dont elle espère ardemment le retour, et des histoires tirées des Mille et Une Nuits qu'il lui lisait.

I, 10 : Après son travail, Stephen Blackpool, tisserand dans la manufacture de Bounderby, rentre chez lui en compagnie de Rachel, qu'il aime tendrement bien que platoniquement. Il lui confie qu'il se sent poursuivi par le malheur et que sa vie est pleine de confusion. De fait, arrivé à son logis, il y trouve son épouse, de retour après de longues années, ivre morte sur le seuil de sa porte.

Sixième partie (6 mai 1854)

I, 11 : Stephen prend conseil auprès de Bounderby au sujet d'un divorce d'avec sa femme alcoolique. Bounderby lui conseille de ne pas faire la « mauvaise tête » (malcontent), lui rappelle qu'il est marié pour le meilleur et pour le pire, et que, de toute façon, sa pauvreté lui rend inaccessible une dissolution de ce lien. Pour toute réponse, Stephen ne trouve qu'à répéter « C'est un gâchis » (« It's a muddle »), ce qui choque Mrs Sparsit et incite Mr Bounderby à faire des commentaires, faisant allusion à ses premières remarques, lors de l'arrivée de Stephen, sur les mauvaises têtes qui voudraient tout avoir sans le mériter : « J'entrevois des symptômes de soupe à la tortue et de gibier et une cuillère d'or dans tout ceci »[46] (« I see traces of turtle soup, and venison, and gold spoon in this »).

I, 12 : Alors qu'il quitte la maison de Bounderby, Stephen Blackpool rencontre une vieille femme qui lui raconte qu'elle vient en ville une fois l'an pour voir Bounderby ; plus tard, de son métier à tisser, il l'aperçoit dans la rue, qui contemple d'un regard admiratif le bâtiment de la manufacture.

Septième partie (13 mai 1854)

I, 13 : Chez lui, Stephen trouve Rachel qui s'occupe de son épouse malade. Il s'endort sur une chaise d'un sommeil mauvais et agité par un cauchemar : il est sur la scène d'un théâtre et le monde entier l'évite et le repousse. Puis, à moitié réveillé, il voit sa femme se lever et se saisir d'un flacon de poison sur la table ; il reste comme paralysé, incapable de s'interposer tant est profond son désir de se débarrasser d'elle. Mais, juste au moment où elle s'apprête à porter le poison à ses lèvres, surgit Rachel qui lui enlève des mains le flacon. Lorsque cette dernière les quitte, Stephen la bénit en lui affirmant qu'elle est « l'ange qui le transforme de mauvais en [homme] bon » (« an angel [who] changes me from bad to good »).

I, 14 : Quelques années se sont écoulées : Mr Gradgrind est devenu membre du Parlement ; Sissy a été renvoyée de l'école, tout en conservant l'affection de Gradgrind en dépit de ses échecs ; Tom travaille à la banque Bounderby. Lorsque leur père prend rendez-vous avec Louisa pour parler mariage avec elle, Tom la conjure de se souvenir de lui. Louisa s'interroge, fait l'inventaire de son « usine intérieure » (the factory of herself) et n'y décèle que néant, silence et secret.

Huitième partie (20 mai 1854)

.jpeg.webp)

I, 15 : Gradgring informe Louisa que Bounderby a demandé sa main. Elle lui demande si elle est tenue de ressentir de l'amour envers lui ; Gradgrind lui conseille de ne considérer que les « faits » : elle a 20 ans, il en a 50, différence d'âge n'affectant ni son rang ni ses moyens financiers ; en somme,

Confining yourself rigidly to Fact, the question of Fact you state to yourself is: Does Mr Bounderby ask me to marry him? Yes, he does. The sole remaining question then is: Shall I marry him? I think nothing can be plainer than that[47]?

« Vous bornant au strict examen du fait, la question que vous avez à vous adresser est celle-ci : M. Bounderby me demande-t-il de l’épouser ? Oui, il le demande. Alors la seule difficulté qui reste à résoudre est : Dois-je l’épouser ? Il me semble que rien ne peut être plus simple que cela[48]. »

Louisa observe les volutes de fumée noire s'échappant des usines de Coketown, s'interroge sur la brièveté de la vie et donne son accord. « Qu'il en soit ainsi, [dit-elle], qu'est-ce que cela change ? » (« Let it be so, what does it matter? »). Sissy la contemple « avec étonnement, regret, chagrin et doute » (« in wonder, in pity, in sorrow, in doubt »), tandis que Mrs Gradgrind se demande comment elle va appeler son nouveau gendre.

I, 16 : Mr Bounderby entretient Mrs Sparsit de son projet, et, à son étonnement, elle formule des vœux de bonheur tout en parlant de lui comme d'« une victime » (a victim). Elle accepte le poste qu'il lui offre dans sa banque et, le jour du mariage, Bounderby déclare que, somme toute, son épouse mérite un mari tel que lui ; Tom, lui, fait ses adieux à Louisa : « Quelle brave fille tu fais ! Tu es une sœur de premier ordre, Lou ! » (« a game girl, a first-class sister, Loo »), lui dit-il à l'oreille.

Neuvième partie (27 mai 1854)

II, 1 : Par une belle journée d'été, Mrs Sparsit et Bitzer, désormais promu au rang d'homme de peine (light porter), voient par la fenêtre s'approcher un étranger, l'air épuisé, porteur d'une lettre d'introduction émanant de Mr Gradgrind, et curieux de savoir si Mrs Bouderby est la grande philosophe que son père décrit.

Dixième partie (3 juin 1854)

.jpg.webp)

II, 2 : Lassé des Affaires étrangères et de servir dans un régiment de dragons, de voyager à Jérusalem et de sillonner les mers en yacht, James Harthouse a pris la décision de se convertir à la politique du fait. Il s'emploie à flatter Bounderby, acquiesçant à tout ce qu'il énonce comme vérité première : la fumée est nécessaire à l'homme, le travail en usine est on ne peut plus agréable, les ouvriers se conduisent fort mal en réclamant des avantages inconsidérés. Une seule chose le rend perplexe, le visage fermé et froid de Louisa. Alors qu'il est d'avis qu'une théorie en vaut une autre, elle semble ne croire à rien. Mais en observant sa réaction à l'arrivée de Tom, il a l'idée de quelque chose qui la dériderait (move that face). Il s'attache alors à « travailler le roquet » (cultivate the whelp) et s'arrange pour qu'il lui serve de guide jusqu'à son hôtel.

II, 3 : Harthouse gave Tom de cigares et de boisson, puis le pressure pour qu'il lui livre la vérité concernant sa sœur, qui a épousé Bounderby, apprend-il, par amour fraternel envers lui. Il le questionne aussi sur Mrs Sparsit qui, toujours selon Tom, éprouve une véritable affection pour sa sœur. Puis le « roquet » s'en va en titubant ans la nuit noire. Alors, commente le narrateur :

The whelp went home, and went to bed. If he had had any sense of what he had done that night, and had been less of a whelp and more of a brother, he might have turned short on the road, might have gone down to the ill-smelling river that was dyed black, might have gone to bed in it for good and all, and have curtained his head for ever with its filthy waters[49].

« Le roquet rentra chez lui et se coucha. S’il eût eu la conscience de ce qu’il venait de faire ; s’il eût été un peu moins roquet et un peu plus frère, il aurait pu s’arrêter tout court, tourner le dos à son domicile et s’en aller vers la rivière infecte teinte en noir pour s’y coucher tout de bon, s’enveloppant bien la tête dans cette eau bourbeuse et corrompue[50]. »

Onzième partie (10 juin 1854)

.jpeg.webp)

II, 4 : Slackbridge, secrétaire du syndicat, incite les ouvriers de Coketown à mettre en quarantaine le « traître » Blackpool, qui a refusé de se joindre au mouvement de grève. Stephen se défend, assure ses camarades qu'il reste leur ami et qu'il travaillera de son côté à leur cause. Cependant, la solitude qui lui est imposée le rend timoré et il n'ose même plus aller voir Rachel. Au bout de quatre jours, Bitzer vient l'informer que Bounderby désire lui parler.

II, 5 : Bounderby veut savoir pourquoi Stephen s'est tenu à l'écart du mouvement, mais il n'obtient pas de réponse, quoique Stephen défende âprement les ouvriers que son patron accuse de rébellion, puis, reprenant courage après avoir croisé le regard de Louisa, il parle de « gâchis » (muddle) et blâme à son tour les riches de mettre tous les malheurs du monde sur le dos des ouvriers. Cette diatribe rend Bounderby si furieux qu'il le licencie à la fin de l'entrevue.

Douzième partie (17 juin 1854)

II, 6 : Stephen rencontre Rachel dans la rue, en compagnie de la vieille dame qu'il a déjà vue errant autour de la maison de Bounderby. Il raconte ce qui lui est arrivé et déclare qu'il envisage de quitter la ville pour trouver du travail ailleurs. Rachel sait que tout cela est le résultat de la promesse que Stephen lui a faite de ne point se joindre au syndicat. Ils se rendent au domicile de Stephen où la vieille dame, Mrs Pegler, pose quelques questions relatives à l'épouse de Bounderby. Le thé est interrompu par l'arrivée de Louisa et de Tom. Louisa propose d'aider Stephen pour son voyage ; Tom, lui, l'incite à l'attendre à l'extérieur de la banque avant son départ, au cas où il pourrait faire quelque chose en sa faveur. Bitzer, dit-il, lui apportera un message. Stephen se poste donc devant la banque ; comme aucun message ne lui est transmis, au bout de trois jours, il se décide à prendre la route.

Treizième partie (24 juin 1854)

II, 7 : Harthouse, ayant gagné l'estime de Gradgrind et de Bounderby, s'intéresse de plus en plus à la jeune Mrs Bounderby à qui il rend visite dans la maison de campagne que Bounderby a acquise par saisie (repossession). Il y apprend que Louisa a donné de grosses sommes d'argent à son frère pour honorer ses dettes de jeu ; Tom, semble-t-il, est devenu grincheux, car elle lui a refusé un autre don. Harthouse offre ses services à Tom, l'aidera à payer ses dettes, assure-t-il, en échange de quoi Tom devra se montrer aimable envers sa sœur. De fait, le soir même, Tom devient particulièrement attentionné, et Harthouse remarque que Louisa lui en semble reconnaissante.

Quatorzième partie ()

.jpeg.webp) La foule s'est rassemblée devant l'affiche accusant Blackpool du vol, par Harry French.

La foule s'est rassemblée devant l'affiche accusant Blackpool du vol, par Harry French..jpeg.webp) Louisa au chevet de sa mère, par Harry French.

Louisa au chevet de sa mère, par Harry French..jpg.webp) Harthouse dîne chez les Bounderby, par Fred Walker.

Harthouse dîne chez les Bounderby, par Fred Walker..jpeg.webp) Harthouse et Louisa dans une clairière, par Harry French.

Harthouse et Louisa dans une clairière, par Harry French..jpeg.webp) Mrs Sparsit épiant Harthouse et Louisa dans la forêt, par Harry French.

Mrs Sparsit épiant Harthouse et Louisa dans la forêt, par Harry French.

II, 8 : La banque est l'objet d'un vol pendant la nuit, l'intrus s'étant servi d'une fausse clef. Bitzer et Mrs Sparsit ayant vu Blackpool rôder autour de la banque, la suspicion se porte aussitôt sur cet ouvrier qu'on pense en mal de revanche. L'affaire fait l'effet d'une bombe (an explosion). Mrs Sparsit s'en vient vivre dans la maison de campagne de Mr Bounderby et se montre très prévenante à son égard : elle joue aux cartes en sa compagnie, lui prépare ses boissons préférées. Louisa, elle, est particulièrement choquée d'apprendre que la banque a été cambriolée. Lorsqu'elle s'en ouvre à son frère Tom et lui demande s'il a quelque chose à dire à ce sujet, elle se voit rabrouée sans façon.

Quinzième partie (8 juillet 1854)

II, 9 : Mrs Sparsit reprend les rênes de la maison Bounderby comme gouvernante. Louisa ne semble pas y voir d'inconvénients, s'en trouvant libérée pour passer plus de temps en compagnie de Mr Harthouse. Lorsqu'elle est rappelée au chevet de sa mère gravement malade, Mrs Gradgrind essaie de dire à sa fille que quelque chose lui a manqué au cours de sa vie, mais elle meurt avant d'avoir réussi à se faire comprendre.

II, 10 : Mrs Sparsit, en un éclair d'imagination, invente l'allégorie de l'escalier dont elle voit, en esprit, Louisa descendre inexorablement les marches. Bounderby informe Mrs Sparsit que Blackpool et une vieille femme sont recherchés pour le cambriolage de la banque. Ce soir-là, Mrs Sparsit observe Harhouse et Louisa bavardant dans le jardin. Justement, ils parlent de Stephen Blackpool que Harthouse juge « atrocement ennuyeux, filandreux et plat à l'excès » (infinitely dreary […] Lengthy and prosy in the extreme), alors que Louisa a eu, dit-elle, « beaucoup de peine à penser du mal de cet homme » (It has been very difficult to me to think ill of that man).

Seizième partie (15 juillet 1854)

II, 11 : Mrs Sparsit observe la « descente » de Louisa. Lorsqu'elle apprend que Harthouse, parti dans le Yorkshire pour une partie de chasse, va revenir alors que Bounderby sera absent pour affaires, elle se rend en hâte à son domaine et, cachée dans le petit bois, observe le manège de Harthouse qui se fait de plus en plus pressant auprès de Louisa, laquelle résiste à ses avances, puis semble céder. Mrs Sparsit ne parvient pas à saisir ce qui se trame entre eux, car la pluie et le tonnerre sont venus recouvrir les voix. Alors que l'orage redouble de violence, elle suit Louisa jusqu'à la gare, où elles prennent toutes deux le train, puis perd sa trace à l'arrivée à Coketown.

II, 12 : En fait, Louisa regagne le domicile paternel où elle confie à Mr Gradgrind que l'éducation qu'il lui a inculquée l'a vidée de toute substance et rendue incapable de se forger une personnalité, qu'elle vient de quitter un mari pour qui elle n'éprouve que mépris, que Harthouse lui a proposé de partir avec lui, mais qu'elle n'a en rien sali l'honneur de son nom. Elle explique que les théories que son père a mises en œuvre pour la former sont responsables de cette impasse, mais qu'elle a maintenant besoin de son aide ; après cet aveu, elle s'effondre à ses pieds.

Dix-septième partie (22 juillet 1854)

.jpeg.webp) Gradgrind au chevet de Louisa après sa confession, par Harry French.

Gradgrind au chevet de Louisa après sa confession, par Harry French..jpeg.webp) Rachel se penchant sur Stephen pour recueillir ses dernières paroles, par Harry French.

Rachel se penchant sur Stephen pour recueillir ses dernières paroles, par Harry French..jpg.webp) Stephen Blackpool est sorti du puits, par Fred Walker.

Stephen Blackpool est sorti du puits, par Fred Walker..jpeg.webp) Louisa, seule devant l'âtre, après son retour chez son père, par Harry French.

Louisa, seule devant l'âtre, après son retour chez son père, par Harry French.

III, 1 : Bouleversé par les révélations de sa fille, Gradgrind réfléchit pendant la nuit et explique le lendemain matin à Louisa qu'en effet, il a privilégié la sagesse de la tête à celle du cœur. Sissy intervient et propose d'aider Louisa à surmonter sa détresse.

III, 2 : Le soir même, Sissy se rend chez Harthouse pour lui demander d'oublier Louisa et de quitter la ville. Harthouse se préoccupe surtout de ce qu'il va paraître absurde et ridicule. Sissy finit par « vaincre » (vanquish) son orgueil et il décampe aussitôt pour l'Égypte afin, prétend-il, d'admirer les pyramides.

Dix-huitième partie (29 juillet 1854)

III, 3 : Lorsque Bounderby arrive à Stone Lodge en compagnie de Mrs Sparsit pour annoncer à Gradgrind que Louisa a quitté le domicile conjugal, il apprend qu'elle est chez son père. Gradgrind lui explique qu'elle est victime de l'éducation qui lui a été inculquée et qu'elle a besoin de temps pour, avec l'aide de Sissy, retrouver tous ses esprits. Bounderby, cependant, exige que son épouse soit de retour le lendemain avant midi. Comme elle ne revient pas, il se débarrasse de toutes ses affaires et reprend sa vie de célibataire.

III, 4 : Il poursuit également son enquête sur le vol dont la banque a été l'objet. Rachel lui assure que Stephen sera bientôt de retour pour s'innocenter et elle écrit à celui-ci pour l'informer des accusations portées à son encontre, mais Stephen ne réapparaît pas.

Dix-neuvième partie (5 août 1854)

III, 5 : Sissy rassure Rachel ; les habitants de Coketown, lui explique-t-elle, ont toujours confiance en Stephen. Les deux femmes forment le projet de battre la campagne à sa recherche, en suivant la route qu'il devrait prendre s'il rentrait à Coketown. Entre-temps, Mrs Sparsit a arrêté la vieille femme qui est aussi soupçonnée. Elle s'avère être la mère de Bounderby, Mrs Pegler. Elle humilie son fils en donnant une version de son enfance toute différente de celle qu'il s'est si longtemps complu à raconter.

III, 6 : Rachel et Sissy parcourent la campagne et trouvent le chapeau de Stephen sur le sol à proximité de l'entrée d'un puits de mine à l'abandon, le puits dit « de l'Enfer » (Old Hell Shaft). Avec l'aide de quelques personnes, elles découvrent Stephen gisant sur le sol au fond du puits, blessé mais toujours en vie. Il leur raconte que, se hâtant de rentrer à Coketown, il a pris de nuit un raccourci à travers la campagne et fait une chute dans le puits désaffecté. Sa seule compagne a été l'étoile du soir et il a prié pour que les hommes vivent désormais dans l'harmonie et la paix. Il raconte à Gradgrind que Tom lui a demandé de l'attendre à l'extérieur de la banque, puis il rend son dernier soupir.

Vingtième partie (12 août 1854)

III, 7 : Tom, qui assistait au sauvetage, a disparu. Gradgrind comprend alors que c'est lui le coupable. Sissy explique qu'elle lui a recommandé de rejoindre le cirque de Sleary. C'est là, en effet, qu'on le retrouve, habillé en clown et tenant un rôle dans le spectacle. Confronté à son père, il fait porter le blâme à Louisa qui lui a refusé l'argent dont il avait besoin pour payer ses dettes de jeu. Il argumente et donne des chiffres qui, selon lui, expliquent et excusent sa conduite, rendue inévitable par l'enchaînement des circonstances. On décide de l'envoyer à l'étranger, mais arrive Bitzer avec un mandat d'arrêt.

III, 8 : Gradgrind plaide la cause de son fils auprès de Bitzer, s'en remet à sa mansuétude et à son intérêt bien compris. Mais la compassion n'a pas de place dans l'esprit formaté de Bitzer et son intérêt lui dicte de se débarrasser de Tom pour prendre sa place à la banque. Sleary, cependant, finit par le distraire un instant de sa vigilance et on en profite pour subtiliser Tom et le faire partir. Sleary donne à sa façon une leçon à Gradgrind sur la philosophie régissant les mœurs des gens du cirque. La certitude qu'éprouve Sissy, dit-il, que son père reviendrait, montre que l'amour existe dans le monde et que tout n'est pas subordonné au seul intérêt personnel. Les gens ont besoin de s'amuser, lui fait-il aussi remarquer, car ils ne peuvent passer tout leur temps à travailler. Ainsi se trouvent fracassées, commente en substance le narrateur, les deux bases mêmes des principes ayant gouverné la fausse rationalité de Gradgrind.

III, 9 : Bounderby, que font enrager les révélations de Mrs Pegler, remercie Mrs Sparsit et l'envoie vivre chez sa parente Mrs Scadgers. Le roman touche à sa fin : Bitzer est dans les affaires, Bounderby meurt d'apoplexie dans la rue, Gradgrind se convertit à la philosophie de la Foi, de l'Espérance et de la Charité. Tom meurt dans le repentir à l'étranger, Sissy se marie et fonde une famille aimante ; Louisa reste seule, ne se remarie pas, consacrant ses loisirs à la famille de Sissy qu'elle entoure de ses soins[51].

Personnages

La famille Gradgrind

.jpeg.webp)

Mr et Mrs Gradgrind vivent à Stone Lodge. Il y a cinq « petits Gradgrind », Louisa, Tom, Jane, Adam Smith et Malthus, ces deux derniers prénommés par référence à Adam Smith, fondateur du libéralisme économique et auteur des Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, et Malthus, auteur de l’Essai sur le principe de population[52].

Thomas Gradgrind

Premier personnage à apparaître, il est l'un des personnages majeurs. Enrichi par un commerce de quincaillerie en gros, il se présente comme « un homme de réalités. Un homme de faits et de calcul. Un homme qui agit selon le principe que deux et deux font quatre ». Porte-parole de la bourgeoisie, il devient MP. Physiquement, c'est un homme « carré », la répétition du terme dans le premier chapitre (square coat, square legs, square shoulders) soulignant l'assurance et la rigidité intellectuelle du personnage[53].

Il est toutefois amené à évoluer, parce qu'il n'a pas le cœur complètement desséché. Par exemple, « il éprouve trop de sympathie envers Sissy pour pouvoir la mépriser » (I, 14). En voyant ce que sont devenus ses deux aînés, il réalise la faillite de son système, se repent, devient plus humain, « subordonnant ses faits et ses chiffres à la Foi, à l'Espérance et à la Charité » (making his facts and figures subservient to Faith, Hope and Charity).

Louisa (Loo)

Fille aînée de Gradgrind, dont « les pensées sont tellement indociles qu'elles [la] forcent à [se] poser des questions » (I have such unmanageable thoughts […] that they will wonder[54]), ce que proscrit absolument le système éducatif paternel, elle a appris à étouffer en elle tout ce qui pouvait ressembler à une émotion et est devenue en grandissant « réservée et peu communicative ». Elle passe sa vie à « regarder les flammèches rouges qui tombent du feu pour blanchir et mourir » (looking at the red sparks dropping out of the fire, and whitening and dying)[54]), image de son mal de vivre : « un feu qui n'avait rien à brûler, une imagination affamée qui tant bien que mal se maintenait en vie » (a fire with nothing to burn, a starved imagination keeping life in itself somehow[55]). À 19 ans, elle se laisse marier à Josiah Bounderby, qui en a 50, pour obéir à son père et faire plaisir à son frère, la seule personne pour qui elle éprouve un véritable et profond sentiment d'affection.

Son éducation scientiste l'a empêchée de développer les qualités domestiques considérées comme idéalement féminines par la société victorienne, mais elle apprend à manifester et exprimer ses émotions avec l'aide de Sissy[53].

Tom (Thomas Gradgrind Junior)

Qualifié de jeune monstre, de misérable (wretched boy) (II, 8), et le plus souvent de roquet (whelp) (titre du chapitre II, 3)[N 7] par le narrateur, il développe un égoïsme monstrueux. Décidé à prendre sa revanche contre l'éducation donnée par son père, dès qu'il acquiert un peu d'indépendance, il devient sournois et se met à mener une vie de dissipation, n'hésitant pas à voler son patron, Bounderby, et à faire accuser Stephen Blackpool[52]. Finalement découvert, il est envoyé en Amérique par son père, avec la complicité de Sleary.

Mrs Gradgrind

Effacée, hypocondriaque, pleurnicheuse, elle mène une demi-vie. Sans imagination, une des raisons pour lesquelles Mr Gradgrind l'a épousée, elle est complètement assotée par la personnalité de son mari et assommée par tous les « faits » et toutes les choses en « -ologie » qu'étudient ses enfants. Sa phrase favorite : [si je dis quelque chose sur n'importe quel sujet], « je n'ai pas fini d'en entendre parler » (« I should never hear the last of it »). Aussi, n'ayant ni la force ni le pouvoir d'argumenter avec son mari, préfère-t-elle se taire.

Jane

Petite sœur de Louisa et Tom, elle a la chance de vivre au contact de Sissy, ce qui fait qu'elle ne sera pas complètement desséchée par l'éducation qu'elle reçoit, et sera beaucoup plus heureuse que Louisa.

Mr Bounderby

Meilleur ami de Mr Gradgrind, il est plus intéressé par le pouvoir (il possède une manufacture) et l'argent (il possède une banque) que par les faits[53]. Josiah Bounderby of Coketown se présente avec ostentation comme le vivant exemple du passage vertueux de la misère à la fortune (« from rags to riches ») : élevé par une grand-mère ivrogne, il a mangé de la vache enragée dans sa jeunesse et s'est élevé dans la société à force de privations et de volonté. Il cultive son côté fruste et mal dégrossi en « fanfaron d'humilité » (bully of humility)[N 8],[56] et éprouve un plaisir sournois à voir dans une position subalterne l'aristocratique Mrs Sparsit. Lorsque « cet homme remarquable, cet imposteur enfant de ses œuvres » (remarkable man and self-made humbug) est démasqué (livre III, chapitre 5) à cause de « l'excès de zèle » de Mrs Sparsit, il se trouve publiquement et durablement ridiculisé.

Cecilia Jupe

Affectueusement surnommée Sissy par son père, elle est un personnage lumineux, sensible, compatissant, à l'imagination vive, l'antithèse de Louisa. Lorsque son père, qu'elle aime d'un amour fusionnel, vient à disparaître, elle est recueillie par les Gradgrind, pour lesquels elle éprouve respect et gratitude. Elle possède toutes les qualités de l'Ange de la maison cher à l'imaginaire victorien : présence aimante et attentive, elle a la « sagesse du cœur ». Elle veille sur Mrs Gradgrind, Louisa, et prend des initiatives : ainsi, elle oblige, avec douceur et fermeté, Mr Harthouse à quitter Coketown, de même qu'elle court chercher du secours pour sortir Stephen tombé dans le puits de l'Enfer.

Stephen Blackpool

Ouvrier dans la manufacture de Mr Bounderby, c'est un homme d'une quarantaine d'années, honnête, intègre et droit, prématurément vieilli. Malgré son air intelligent et le respect qu'on lui manifeste, il n'a aucun rôle dans le monde ouvrier, ce n'est pas un meneur. Au contraire, c'est un timide, un solitaire. S'il est conscient des injustices, ce n'est pour lui qu'un « brouillamini ». Il est considéré comme un « jaune » et mis en quarantaine par ses camarades parce qu'il refuse de souscrire à la caisse du Tribunal mutuel (à cause d'une promesse faite à Rachel), et est chassé par son patron parce qu'il refuse de les trahir[N 9]. Il attire la sympathie du lecteur non parce qu'il est un ouvrier exploité, mais parce qu'il est une victime. Il aime Rachel, mais il est marié, et mal marié : sa femme, qui ne revient que pour lui extorquer de l'argent et dont il n'a pas les moyens de divorcer, est alcoolique et adultère. Les relations et les liens personnels passent avant la solidarité de classe[57].

Rachel

Simple, honnête, réservée, elle aime Stephen, mais ce n'est pas elle qu'il a épousée lorsqu'ils étaient jeunes, mais son amie, qui est devenue maintenant cette « creature » alcoolique et violente qu'elle soigne malgré tout avec dévouement, lorsqu'elle revient de ses errances, par fidélité à leur amitié ancienne et par compassion. Stephen voit en elle une sorte d'ange tutélaire à qui « il s'en remet de le défendre contre lui-même » (« he trusted to her to defend him from himself »[58]). Pour cet homme fruste, elle est une présence lumineuse, « comme le sont les brillantes étoiles face à une grossière bougie », qu'il traite avec une dévotion respectueuse (« As the shining stars were to the heavy candle in the window, so was Rachael, in the rugged fancy of this man, to the common experiences of his life »[59]).

Mrs Sparsit

Intendante de Mr Bounderby avant son mariage, elle est présentée au chapitre VII. D'origine aristocratique, petite-nièce de Lady Scadgers, elle a été mariée à 36 ans à un jeune aristocrate de 21 ans criblé de dettes, mort à 24 d'une surdose de brandy. Elle s'est placée comme gouvernante, autant pour faire enrager sa grand-tante que par nécessité. Nantie d'un nez busqué « à la Coriolan »[N 10] et d'épais sourcils noirs (Coriolanian style of nose and [the] dense black eyebrows), elle cultive un air digne et distingué. Égoïste, manipulatrice, hypocrite, elle tisse sa toile autour de Bounderby qu'elle aimerait bien épouser. Aussi fait-elle tout pour ruiner son mariage avec Louisa. Mais ses manigances ne réussissent qu'à révéler à tous l'existence de la discrète Mrs Pegler et les mensonges de son patron.

James Harthouse

Ce dandy libertin, familièrement appelé Jem, qui apparaît au chapitre II de La Moisson est un charmant jeune homme qui a traîné son ennui un peu partout et que son frère envoie à Coketown pour qu'il se lance en politique dans le parti Gradgrind. Indifférent à tout, il n'est intéressé ni par le pouvoir ni par l'argent ; sans opinions personnelles, il se dit « tout aussi attaché à ce parti que si je croyais en lui ». Il a fait sienne la devise des Russell Che sara sara[N 11]. La froide Louisa l'intrigue et, vite ennuyé par la politique, il cherche à la comprendre et s'occupe à la séduire. Il utilise les fréquentes conversations qu'il a avec elle pour manipuler les émotions qu'elle n'a pas conscience d'éprouver[43].

Mr Sleary

Directeur du cirque, souffrant d'emphysème, il a une prononciation chuintante et se soutient grâce au brandy à l'eau. Il est l'antithèse de Mr Gradgrind : il considère que le rire, la poésie, la fantaisie sont indispensables pour rendre la vie supportable. Accusé par ce dernier au début du roman de corrompre ses enfants, il aidera généreusement Tom à échapper à la prison, d'abord en le cachant parmi son personnel, puis en organisant son embarquement pour l'Amérique.

.jpeg.webp)

Autres personnages

- Mrs Pegler : elle est la vieille mère aimante de Josiah Bounderby, qui a accepté de s'effacer, mais vient, une fois par an, à Coketown pour le voir de loin.

- Bitzer : élève de l'école de Mr Gradgrind, pur produit du système d'éducation utilitariste qui y est dispensé, il est embauché à la banque Bounderby où il espionne Tom pour le compte de Mrs Sparsit. Arriviste sans état d'âme, il a l'ambition de prendre sa place et réussit presque à l'arrêter dans sa fuite lorsque sa culpabilité est avérée.

- Slackbridge : ce personnage conventionnel et caricatural de meneur, agressif, habile parleur, démagogue sans états d'âme, est probablement inspiré par Mortimer Grimshaw (que Dickens appelle Gruffshaw dans On Strike)[60]. Ouvrier tisserand originaire de Great Harwood, il est l'un des meneurs de la grève de Preston. Grand, le visage marqué de petite vérole, tribun plein de fougue surnommé the Thunderer of Lancashire (le Porte-Foudre du Lancashire), il a prononcé, entre et , plus de soixante discours. Il est présenté comme un agitateur professionnel, un démagogue, par opposition au plus mesuré George Cowell[61].

- M'Choakumchild : maître d'école, à travers lequel Dickens se moque du « Programme B » (les matières que doivent connaître les maîtres d'école) et du Conseil Privé de Sa Majesté (puisqu'il n'y a pas un véritable ministère de l'éducation en 1853) qui l'a établi[62].

- La troupe de saltimbanques : le cirque équestre de Sleary forme une grande famille disparate : sa fille Joséphine, « une jolie blonde de dix-huit ans », E. W. B. Childers et Kinderminster (Cupidon), les écuyers, les acrobates, les danseuses de corde, « de simples femmes sans cervelle au cœur tendre », dont « la plus accomplie » est Emma Gordon. Signor Jupe a discrètement quitté la troupe, emmenant son chien dressé Patte-Folle.

Récapitulation

Les Temps difficiles et Le Conte de deux cités, écrit Sylvère Monod, sont les « deux œuvres les moins dickensiennes de Dickens », qu'il estime nécessaire, dans un premier temps, « d'étudier ensemble […] et séparées du reste du roman dickensien »[63]. Elles sont moins longues que les autres et « le souffle de Dickens s'y fait excessivement court », ajoute-t-il, ce qui est d'abord dû à des contraintes de publication « auxquelles il répugnait ». Pour autant, après avoir détaillé les circonstances de la genèse et de la publication des deux ouvrages, il les considère séparément, le premier étant classé « roman social »[64], et le second, après Barnaby Rudge, « roman historique, ou semi-historique »[65].

Sources et contexte

Elizabeth Gaskell, auteur de Mary Barton.

Elizabeth Gaskell, auteur de Mary Barton. Charles Kingsley, auteur de Alton Locke.

Charles Kingsley, auteur de Alton Locke. Benjamin Disraeli, auteur de Sybill.

Benjamin Disraeli, auteur de Sybill.

Influence de Wilkie Collins et Thomas Carlyle

Sylvère Monod souligne dans son étude conjointe des deux romans qu'ils appartiennent à une période de la carrière de Dickens où il subit de plus en plus l'influence de Wilkie Collins dans sa technique et sa vie privée, et celle de Carlyle dans sa pensée et son ambition, cette dernière étant encore plus manifeste dans le premier roman et d'ailleurs reconnue par la dédicace à Thomas Carlyle (« Inscribed to Thomas Carlyle »)[66]. C'est ainsi, ajoute-t-il, que Hard Times est presque uniquement un roman à thèse sociale, présentant deux groupes de personnages : les dirigeants, essentiellement le théoricien Gradgrind dont les yeux s'ouvrent à la fin lorsque la faillite de son système sera rendue flagrante par les malheurs et les fautes de ses enfants, et Bounderby, chef d'entreprise autodidacte fermé, dur et vulgaire, qui s'avérera n'être qu'un imposteur véreux ; et les ouvriers, en particulier Stephen Blackpool, « saint et martyr », et son amie Rachel[64].

Des deux thèses présentées, la première est accessoire, mais claire et nette : elle concerne la réglementation du divorce à propos de Stephen Blackpool affligé d'une épouse alcoolique qui « n'a guère de traits humains » ; la seconde, qui porte sur la structure même de la société, contient l'attaque virulente d'une caste de théoriciens économistes et présente de ce fait des conclusions plus floues[67].

La structure de la société

Dès 1838, Dickens a exprimé son indignation devant la façon dont est organisé le travail dans les usines par ce qu'il appelle « le camp ennemi » (the enemy camp), et dénoncé l'oppression subie par les ouvriers des manufactures de coton[18]. « J'ai l'intention, écrit-il, de frapper le plus fort possible en faveur de ces pauvres bougres » (« I mean to strike the heaviest blow in my power for these unfortunate creatures »)[68]. Il présente une entreprise dès 1838 dans Nicholas Nickleby, celle de l'excellent Cheeryble dans le Lancashire, mais, à part les illustrations de Leech pour « Ignorance and Want » dans Un chant de Noël, avec des cheminées d'usine à l'horizon, c'est bien dans Hard Times qu'il assène ses premiers coups. En cela, il participe de la veine des romans dénonçant ce que Carlyle appelle en 1839 « l'état de l'Angleterre » (The Condition of England Question), en particulier Sybill de Disraeli (1845), Mary Barton de Mrs Gaskell (1848) et Alton Locke de Kingsley (1850)[25].

Comme ses contemporains, cependant, Dickens ne défend pas la révolution par la classe ouvrière : dans l'article en première page de sa revue datée du , titré On Strike (« En grève »), il exprime la sympathie qu'il ressent pour la condition des ouvriers, mais ajoute sa « profonde conviction [qu']ils ont eu tort de faire grève » (« profound conviction [that] their strike was a mistake »). Il se dit également impressionné qu'ils n'aient point cédé aux sollicitations d'un véritable fauteur de trouble[69], qu'il appelle Gruffshaw (le parleur professionnel)[70] ; et pourtant, dans son roman, Stephen Blackpool se voit ostracisé par le syndicaliste démagogue Slackbridge avant d'être renvoyé par le patron de l'usine, le brutal Bounderby. En fait, comme le souligne Paul Schlicke, il suit de bout en bout les principes énoncés par Carlyle selon lesquels le remède aux conflits sociaux relève d'une morale éclairée[25].

Il est d'avis que les divisions sociales résultent de la philosophie réaliste, celle du « fait » (philosophy of fact), que prône Gradgrind[N 12], dans laquelle se télescopent deux théories à la mode, l'utilitarisme défini par Bentham (1748-1832) et l'économie politique d'Adam Smith (1723-1790) : la première prétend garantir le plus grand bonheur au plus grand nombre par l'intervention du pouvoir politique ; la seconde considère que la prospérité nationale, dépendant de facteurs économiques immuables, nécessite de l'État une attitude de « laisser-faire ». Dickens ne fait pas la différence entre les deux, qu'il trouve également détestables. Dans son article, il dit avec force que, dans les relations entre employeurs et employés, comme dans tous les rapports de la vie, doit entrer une composante affective (feeling and sentiment), de la patience, du respect mutuel (forbearance, mutual consideration), tout ce qui ne figure pas dans le dictionnaire de « Mr McCulloch », et « qui ne se traduit pas en chiffres exacts, [car] autrement les relations sont faussées et pourries jusqu'à la racine, et vouées à l'échec » (« which is not exactly stateable in figures; otherwise those relations are wrong and rotten at the core and will never bear fruit »)[72].

Le cirque et ses antécédents

Le roman s'ouvre sur une salle de classe où les enfants sont endoctrinés dès leur plus jeune âge. Huit années auparavant, James Kay-Shuttleworth (1804-1871) avait mis au point un projet de réforme du système éducatif anglais très ambitieux, mais qui avait été jugé trop aride et aussi trop rigidement mécanique. Bitzer, que crée Dickens dans Hard Times, représente, selon lui, le type même d'élève qu'aurait produit ce système s'il avait été mis en place[73]. Par opposition à ce genre d'éducation qu'il considère comme abrutissant et, de toute façon, émanant de têtes mal faites, Dickens offre l'antidote du cirque. Ce n'est pas une innovation chez lui : déjà, dans The Old Cusiosity Shop, apparaît une troupe de saltimbanques qui y joue une sorte de rôle purificateur. La plupart des spectacles du cirque Sleary reprennent d'ailleurs les prestations réelles auxquelles Dickens a assisté l'année précédente au Royal Amphitheatre d'Astley[N 13] à Londres ; le cirque est alors conçu comme un spectacle complet, avec animaux domestiqués, musique, acrobaties, clowns[75], presque tous des morceaux d'anthologie populaires depuis des décennies. En 1854, cependant, le cirque s'est lui aussi accordé au diapason de la rentabilité, et Dickens montre bien que ses acteurs sont mis à rude épreuve, sans toutefois leur enlever leur statut privilégié de dépositaires des valeurs qu'il chérit le plus, la fantaisie, l'imagination, la camaraderie, bref l'escapade pour un bref moment hors de l'esclavage quotidien, dans un monde de rêve, de couleur et d'insouciance[73].

Le point de vue

Narrateur omniscient et démiurge, Dickens donne volontiers la parole, pour mieux dénoncer leurs prétentions, à des personnages que leur langage même rend ridicule, parce qu'il fonctionne sur le mode de la répétition et illustre la définition du comique que donne Bergson : « du mécanique plaqué sur du vivant »[76], mais ne les laisse jamais s'imposer complètement.

Est ainsi développé le raisonnement des personnes « éminemment pratiques », qui soit interprètent le passé à leur façon[77], créant ce que Dickens appelle les fictions de Coketown, comme celles que véhicule Bounderby (son enfance inventée, son obsession de l'échelle sociale et son leitmotiv sur la classe ouvrière qui rêve de soupe à la tortue, de venaison et de cuillère d'or), soit le gomment, comme Gradgrind (« Je ne veux pas entendre un mot de plus », dit-il à sa fille qui se dit fatiguée de tout ; « Nous ne voulons pas entendre parler de ça ici », dit le même à Sissy en renommant la profession de son père en vétérinaire-dresseur de chevaux, plus honorable qu'artiste de cirque), et qui n'admettent que les faits bruts, intemporels, sans interprétation (« Vous ne devez jamais rien imaginer », dit le monsieur qui assiste à la leçon).

Face à ce mode de pensée complètement figée, le narrateur dresse les personnages qui ont une histoire porteuse d'émotion, comme Sissy ou surtout Stephen, et qui la racontent[78].

Topographie des lieux

Coketown (littéralement, la ville du coke, du charbon), décrite au chapitre 5 du premier livre[79], est une ville de « briques rouges, ou plutôt de briques qui eussent été rouges si la fumée et les cendres l'avaient permis »[80]. Les eaux du canal sont noires, la rivière est « empourprée de puantes teintures », les grands bâtiments des usines vibrent du bruit incessant des machines à vapeur. La monotonie et l'utilitarisme sont ses caractéristiques les plus évidentes : toutes les constructions se ressemblent : l'hôpital, la prison, l'hôtel de ville, la banque, les dix-huit églises des dix-huit sectes religieuses, les immeubles ouvriers. Seuls leur taille et leur niveau de vétusté les différencient. Les habitants eux-mêmes sont indifférenciés, tous soumis au même rythme. Cependant, si le jour, on ne voit que « les monstrueux serpents de fumée » qui se traînent au-dessus de la ville[81], lorsqu'il fait nuit, les usines illuminées ont l'air de « palais enchantés » (« the fairy palaces burst into illumination »[82]).

Bourderby s'est offert un charmant domaine saisi par sa banque, car grevé d'hypothèques par son propriétaire, industriel ruiné par la spéculation. Il se situe à quinze miles de Coketown, niché dans « un paysage champêtre, doré par la bruyère, neigeux d'aubépine à l'arrivée du printemps, et frémissant des feuillages et de leurs ombres tout au long de l'été » (« a rustic landscape, golden with heath, and snowy with hawthorn in the spring of the year, and tremulous with leaves and their shadows all the summer time »[83]). Mais par affectation d'humilité, il fait pousser des choux dans le jardin ornemental et « se plaisait à vivre comme dans une caserne au milieu de l'élégant mobilier »[84].

Stone Lodge, la demeure « positive » que Mr Gradgrind a fait construire « sur une lande à un mile ou deux de la grande ville », est une grande maison fonctionnelle, « éminemment pratique », dirait son propriétaire[85], et carrée comme lui. Son lourd portique d'entrée assombrissait les fenêtres principales « comme les lourds sourcils du maître ombrageaient ses yeux »[86].

Thématique

« Frapper un grand coup » (Charles Dickens)

Hard Times se présente donc comme une critique virulente de l'utilitarisme, ou plutôt de ses dérives en matière d'économie et d'éducation, doctrine théorisée par Jeremy Bentham (1748-1832) qui évalue une action uniquement en fonction de ses conséquences : est « utile » ce qui contribue à maximiser le bien-être d'une population, selon la formule « le plus grand bonheur du plus grand nombre ». En vertu de ce principe, il est donc envisageable de sacrifier une minorité dont le bien-être sera diminué, si cela permet d'augmenter le bien-être général.

Dickens s'en prend à sa forme la plus radicale, celle qui, comme il l'écrit à Charles Knight, ne « considère que les chiffres et les moyennes » (« see figures and averages, and nothing else »). Ayant visité des usines à Manchester en 1839, il y a vu les dures conditions de travail et d'existence des ouvriers, la misère des workhouses (les hospices recevant les indigents), accentuées en 1834 par la New Poor Law, la Nouvelle loi sur les indigents votée par une élite persuadée de la propension à la paresse des classes laborieuses[N 14]. Il est décidé à frapper le coup le plus fort possible (« strike the heaviest blow in [his] power ») et, en , se déplace, pour se documenter, à Preston où une grève dure[87], qui va durer sept mois en tout, paralyse les manufactures de coton depuis l'automne 1853, y visite une usine et y rencontre les délégués syndicaux, dont les plus connus sont George Cowell et Mortimer Grimshaw[88].

Dans le roman, la robotisation (robot signifie esclave dans les langues slaves) des ouvriers, « tranquilles serviteurs aux visages impassibles et aux gestes bien réglés » (I, 11), asservis à la machine « bruyante, étourdissante, fracassante », est accentuée par leur absence d'individualisation. Louisa n'arrive pas à les considérer comme des individus : ils se ressemblent tous, sortent et rentrent aux mêmes heures, accomplissent tous les jours le même travail abrutissant. Le narrateur souligne l'analogie entre la population de Coketown, abrutie par un travail monotone et les petits Gradgrind soumis à une éducation sans fantaisie[89].

À ce monde mécanisé où le temps est régi par les horloges, comme la deadly statistical clock (« l’horloge lugubrement statistique »[90]) trônant dans le bureau de Mr Gradgrind, s'oppose le rythme naturel. Le titre des trois livres ramène aux travaux agricoles soumis au cycle des saisons, et la vie suit son cours linéaire : la diégèse couvre en effet plusieurs années.

Le cirque comme antidote

Dès le début, Dickens présente en un puissant contraste la différence séparant Bitzer, l'enfant du « fait », de Sissy, l'enfant de l'imagination[91] : les deux élèves sont pris dans un trait de lumière ayant pénétré dans la classe et

[Sissy] was so dark-eyed and dark-haired that she seemed to receive a deeper and more lustrous colour from the sun, when it shone upon her, the boy was so light-eyed and light-haired that the self-name rays appeared to draw out of him what little colour he possessed […] he looked as if he were cut, he would bleed white[92].

« tandis que la jeune fille avait des yeux et des cheveux si noirs, que le rayon, lorsqu’il tombait sur elle, paraissait lui donner des couleurs plus foncées et plus vives, le garçon avait des yeux et des cheveux d’un blond si pâle, que ce même rayon semblait lui enlever le peu de couleur qu’il possédait. […] l’on soupçonnait qu’il devait saigner blanc lorsque par hasard il se coupait[93]. »

De fait, le bon sens et l'humanité de Sissy restent imperméables aux chiffres et à une vision abstraite du monde, car, pour elle, lorsque vingt-cinq personnes sur un million meurent de faim, « cela devait paraître tout aussi dur à ceux qui mouraient de faim, qu'il y eût un million d'habitants ou un million de millions ». Elle, au moins, fait remarquer Paul Davis[91], à l'instar des personnes de sa famille, possède une vision globale des choses, alors que la théorie du fait fragmente le monde en éléments séparés, comme les parties du cheval que Bitzer sait énoncer sans la moindre erreur, tout en étant incapable de comprendre, voire de se représenter l'animal en son ensemble. Toutefois, Dickens suggère que, si les Gradgrind ne l'avaient pas recueillie, Sissy aurait vécu misérablement, sa présence permettant un juste équilibre entre la fantaisie et la rigueur dans l'éducation de Jane Gradgrind[89].

Car tout est fait pour brider l'imagination, tant dans Coketown que dans l'esprit des petits Gradgrind. L'éducation qui leur est donnée, abritée des contacts avec les autres enfants, ressemble à celle qu'a reçue John Stuart Mill, extrêmement rigoureuse et technique, d'où sont bannis les contes de fées et les chansons enfantines ; seuls y comptent le fait brut, le chiffre, la statistique, le pourcentage. Or l'esprit humain, apprend Stuart Mill à ses dépens, ne se réduit pas à la seule mathématique : dans son Autobiographie, destinée à sa famille et publiée après sa mort en 1873, il raconte la grave dépression dont il a souffert après avoir compris que, devenu une « machine à penser », la source de sa sensibilité s'est comme tarie ; la maladie ne l'a quitté que lorsque les « vérités du sentiment » (truths of feeeling), inspirées, entre autres, par la lecture de Wordsworth, la musique de Mozart et celle de Weber, sont venues contrecarrer le rationalisme exclusif qu'on lui avait inculqué[94]. Comme lui, mais par narrateur interposé, Dickens montre le danger d'une carence radicale de la fantaisie : Bitzer, l'élève « modèle », devient un arriviste au cœur sec ; Louisa accepte d'épouser Bounderby pour servir les intérêts de son père et de son frère, voire ceux de Bounderby lui-même, le pilier central du système, mais elle est malheureuse ; son frère Tom, rejetant quant à lui les fondements utilitaristes à sa façon, tombe cyniquement dans l'excès inverse, la vaine recherche d'un bonheur immédiat, égoïste et égocentrique, ce qui le conduit à la délinquance, l'exil et la mort[89].