Censure en Tunisie

On désigne par censure en Tunisie les tentatives par les gouvernements de Tunisie d'empêcher ou de restreindre l'échange d'informations à contenus indésirables et de contrôler la diffusion ainsi que le contenu des échanges d'informations, principalement par les médias de masse. Dans l'histoire de la Tunisie, des mesures pour le contrôle de l'information ont été prises depuis l'apparition du quatrième pouvoir, les médias, au XIXe siècle, tout en servant divers intérêts selon l'arrière-plan historique, et impliquant donc différents acteurs. Tandis que dans la première moitié du XXe siècle, pendant le protectorat, on tente de réprimer le mouvement de libération, les mesures de censure, après la fondation de la République tunisienne, ont été principalement dirigées contre les critiques du régime, des abus politiques et sociaux, ainsi que contre les activités des groupes et syndicats d'opposition. La censure du paysage médiatique sous-jacent a continuellement évolué : jusqu'au milieu du siècle, c'était principalement la presse, notamment les journaux, qui était touchée par la censure. Puis les médias radiophoniques se sont développés, ainsi que des œuvres artistiques, théâtrales, par exemple, et ont attiré l'attention. Finalement Internet et le passage à l'ère de l'information ont représenté pour les censeurs un nouveau défi.

Les efforts de la censure ont pris une ampleur particulière sous la gouvernance autoritaire du président Zine el-Abidine Ben Ali entre 1987 et 2011, période pendant laquelle de puissants instruments et structures de contrôle de presque tous le domaine de la communication publique ont été créés. À cette époque, la Tunisie occupait l'une des dernières places dans les classements internationaux sur la liberté de pensée et de la presse. Néanmoins, la censure ne jouait que rarement un rôle dans la perception publique du pays, la communauté internationale se retenant de jugements défavorables.

Après la révolution de 2011, la situation s'améliore sensiblement. Les instruments et lois permettant la censure sont largement supprimés, bien que des structures informelles du gouvernement précédent continuent à empêcher parfois la liberté de pensée et de la presse. D'autre part, la critique de l'armée ou de la religion sont des sujets sensibles voire tabous. Des attaques régulières sur des journalistes sont également enregistrées. Avec l'influence croissante des courants islamistes et du parti Ennahdha, on craint et observe de nouvelles restrictions. En 2013, la Tunisie occupe la 138e place sur 179 dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse et reste dans une situation difficile.

Considérations légales

L'article 31 de la Constitution de 2014 déclare que « les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication sont garanties. Ces libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable ». De plus, les droits d'accès à l'information et aux réseaux de communication sont garantis dans l'article 32. Cependant, et sous l'influence des représentants du parti islamiste Ennahdha majoritaires à l'assemblée constituante, l'article 6 de la Constitution de 2014 interdit l'atteinte au sacré.

Situation avant l'indépendance

Les premiers médias qui ont pu atteindre une grande extension en Tunisie sont, au début du XIXe siècle, des journaux imprimés à l'étranger et principalement destinés aux immigrés italiens. En 1838, le premier journal imprimé en Tunisie paraît : Il Giornale di Tunisi e di Carthagine. Ce n'est qu'en 1860 qu'est fondé un journal arabophone, Arra'id Attunisi, destiné surtout à la population locale ; il sert aussi à la publication des nouveaux édits des beys. L'impression de publications privées est interdite, mais comme la bourgeoisie exprime le besoin pour ses propres médias, et a les moyens pour se les procurer, ceux-ci sont fabriqués à l'étranger et importés[2].

Après l'occupation de la Tunisie par la France en 1881, les organes de l'administration du protectorat installée ont d'abord une position difficile, et ce n'est qu'en 1884 qu'elle réussit à diffuser un bulletin officiel français. La même année, l'interdiction générale de la presse privée est supprimée, néanmoins, le , un décret établit un cautionnement de 10 000 rials pour chaque journal politique et de 5 000 rials pour les hebdomadaires non politiques[3]. De nombreux projets de petits journaux dépérissent vite ou ne peuvent pas surmonter cet obstacle initial. Par la suite ne se développent que des plus grands journaux, qui reflètent le point de vue du gouvernement du protectorat et évitent les thèmes critiques. Avec le temps, il se développe aussi une presse bourgeoise, qui représente les premiers médias de masse tunisiens indépendants, même s'ils s'ils n'atteignent que des couches définies et restreintes de la société[2].

Une forte attaque contre la liberté de la presse a lieu en 1904, quand un décret français étend les droits et possibilités des journaux français, mais restreint fortement les libertés des journaux arabes et privés, allant jusqu'à la possibilité de leur interdiction. On voit là un conflit entre la « presse coloniale française » et les efforts tunisiens d'établir leurs propres médias. Cette mesure doit étouffer en germe les efforts nationalistes et les idées d'indépendance. Les autorités coloniales, au travers d'un arrêté du grand vizir du , interdisent les journaux arabes, à l'exception d'Al Zûhra, à la suite de l'affaire du Djellaz[3]. La Première Guerre mondiale occasionne un nouveau revers, par l'interdiction de tous les journaux arabophones, en soumettant même la presse française à de fortes restrictions. Des éditeurs importants sont incarcérés ou partent en exil. À partir de 1920, des assouplissements et une reviviscence de l'offre en journaux ont lieu, mais le conflit demeure entre intérêts français et efforts d'indépendance tunisiens. L'influence de la presse locale est freinée par des interdictions et des poursuites politiques[4]. Le texte du oblige ainsi la presse arabe et juive d'attendre, après remise du récépissé de déclaration, l'autorisation du parquet pour être publiée alors que la presse française peut sortir après l'obtention de ce récépissé[3]. Cinq ans après la levée de l'état de siège, en 1921, les décrets du répriment les délits politiques et instituent les mesures de suspension administrative. Les gérants des journaux et des périodiques politiques de langues européennes doivent par ailleurs être de nationalité française[3].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le paysage médiatique tunisien est très largement paralysé. En novembre 1942, de troupes allemandes et italiennes occupent le pays, et peu de journaux, autorisés par l'occupant, peuvent paraître. Peu de mois après, la campagne de Tunisie des alliés chasse de Tunisie les forces de l'Axe. Ce n'est qu'en 1947 que la situation se normalise avec la suppression de l'état d'exception et les relâchement dans le domaine des médias. Même si La Dépêche tunisienne qui existe depuis 1887 comme journal colonial continue à être la plus importante publication avec 20 000 exemplaires par édition[5], le combat pour l'indépendance de la Tunisie devient une force motrice des médias tunisiens. Les années jusqu'en 1956, date de l'indépendance, sont certes marquées par des mesures aiguës contre la presse nationale mais, malgré de grandes difficultés, une grande part de la population peut être atteinte par l'idée d'une Tunisie indépendante[4].

Situation après l'indépendance : la censure sous Bourguiba

Dès 1920, avec l'émergence d'un nationalisme tunisien est fondé le parti du Destour, qui soutient l'indépendance du pays. Plus tard, il s'en détache une aile moderniste et laïque, le Néo-Destour. Au moment de la déclaration d'indépendance, il existe deux grands journaux, bien que pas ceux à plus grand tirage, qui soutiennent particulièrement le point de vue de ce parti[5]. Entre 1955 et 1958, un autre journal de ce bord important en Tunisie, l'hebdomadaire L'Action tunisienne présente une grande offre de nouvelles et des rapports critiques. Avant que Habib Bourguiba, le fondateur et acteur principal du Néo-Destour devienne en 1959 le premier président de la République tunisienne, il se brouille avec la rédaction, lui retire sa confiance et force le journal à fermer. Pendant cette période de bouleversements, il y a d'autres adversaires politiques de Bourguiba et des médias d'opposition qui sont atteints par des poursuites, comme le journal islamiste As-Sabah, l'un des cinq plus grands journaux du pays, qui est interdit pour quelques mois, Bourguiba lui reprochant d'avoir pris parti pour son adversaire au sein du parti, Salah Ben Youssef[6].

Avec l'indépendance, de nouvelles lois voient le jour, la Constitution tunisienne de 1959 garantissant la liberté de la presse et la liberté de pensée. Mais une loi sur la presse amène des restrictions, se présentant sous la forme d'une interdiction de la publication d'informations fausses, ou d'un règlement des atteintes à l'ordre public. La critique du président ou du gouvernement peut aboutir à la fermeture d'un média. La coexistence des médias officiels, et privés « indépendants » est ainsi troublée par les directives et les poursuites politiques. Les médias imprimés privés pendant la présidence de Bourguiba gardent largement une position passive, la critique ne se dirigeant au mieux que sur des thèmes concernant l'ensemble de l'Afrique ou du monde arabe. Pendant les troubles politiques intérieurs à partir de la fin des années 1970, il existe des tentatives isolées d'établir des informations d'opposition, ou critiques, mais elles échouent rapidement[4].

Après l'indépendance, se développe en Tunisie la radio, qui reçoit une importance particulière en raison de l'analphabétisme encore très répandu, avant tout dans les couches les plus simples des régions rurales. Le gouvernement hérite du protectorat une station de radio, qui émet un programme gouvernemental en français et en arabe. Bourguiba peut alors contrôler l'opinion publique avec des discours hebdomadaires avec lesquels il peut atteindre presque toutes les couches de la société[6]. Une loi introduite en 1957 garantit le monopole d'État sur les émetteurs radio et empêche toute concurrence[7].

L'indépendance est suivie d'une modernisation culturelle, qui s'exprime notamment dans les œuvres littéraires et artistiques de l'époque. La littérature tunisienne a déjà publié des travaux critiques qui se rapportent en particulier à l'oppression de l'homme. Après la fondation de l'État, les problèmes politiques et sociaux de la nouvelle Tunisie sont aussi abordés[8]. Sur les scènes de théâtre encore jeunes, les pièces s'émancipaient progressivement des modèles européens qui étaient venus dans le pays avec la période française, et tentent là aussi d'établir une dimension politique. Parmi une génération de jeunes créatifs du théâtre, bien formés à l'étranger au moyen de bourses d'État, sont nés dans quelques villes de l'intérieur de la Tunisie des groupes de théâtre fortement politisés. Bien que ceux-ci n'atteignent qu'un public restreint, étant repoussés voire méprisés par une grande partie de la population, le ministère de la Culture établit une commission pour « juger de la qualité » des pièces[9]. Elle censure toujours plus de livres en les raccourcissant, en les émoussant voire en les interdisant complètement. Sur le plan local, il reste aussi des structures destinées à vérifier l'adéquation des pièces de théâtre pour la région. La censure représente, en partie, de lourdes pertes financières pour les producteurs de théâtre[10].

L'influence de l'État sur le secteur de la culture a lieu avant tout par des encouragements dirigés dans des domaines autres que la politique. Le nouveau cinéma tunisien qui se développe à partir des années 1960 est principalement soutenu par le gouvernement, qui voit dans ce média des possibilités de conviction de l'opinion publique en Tunisie et de publicité à l'étranger[11]. Beaucoup de réalisateurs sont chargés d'importantes tâches, largement aidées, mais il leur faut pour cela conserver un profil apolitique. C'est pourquoi le film tunisien n'a pas développé un potentiel critique tel qu'on pouvait le trouver par exemple sur les scènes de théâtre. Le paysage des festivals culturels est aussi dominé par les grandes offres gouvernementales[9].

Certes, sous Bourguiba, de nombreux instruments restrictifs de censure sont établis, même sur les plans juridique et institutionnel, mais finalement les restrictions à la liberté de la presse et de pensée et l'étendue des mesures prises ne sont pas comparables avec celles de son successeur[12].

Tunisie entre 1987 et 2011 : la situation sous Ben Ali

Le , Bourguiba, après des crises politiques et en raison de son état de santé, est démis de ses fonctions et remplacé par Zine el-Abidine Ben Ali qui devient le nouveau président de la Tunisie. Pendant les 23 ans de son régime a lieu « une extension du contrôle étatique complet sur tous les plans sociétaux »[13]. Les structures et les instruments de la censure sont constamment renforcés jusqu'à sa chute pendant la révolution de 2011. Le gouvernement contrôle presque tout le paysage médiatique, même si quelques médias indépendants sont tolérés, pour simuler un droit démocratique[14]. Le travail de ces médias est cependant gêné au maximum, et n'est observable que dans une faible mesure. Les médias privés autorisés sont en majorité fidèles au gouvernement ou fortement influencés par l'État. Même une libéralisation de la radio à partir de 2003 n'apporte aucune amélioration de la situation, et les réformes annoncées en matière de liberté de la presse ne sont pas concrétisées ou restent sans effet.

Les journalistes critiques sont exposés à une forte répression, par licenciements, incarcérations et autres mauvais traitements. Dans ce « climat de terreur », les médias renoncent, par autocensure, aux tentatives d'aborder les problèmes politiques ou sociaux ou d'exercer leur critique envers le gouvernement. Les mesures de répression et de censure proviennent surtout du ministère de l'Information, directement soumis au ministère de l'Intérieur, sous le couvert de lois destinées à leur légitimation juridique. C'est ainsi que la loi sur la presse prévoit des peines de prisons de plusieurs années pour la diffamation des membres de l'administration ou du gouvernement, et une peine de six mois pour la diffamation de personnes privées. Le gouvernement tunisien a certes officiellement affirmé qu'aucun journaliste n'avait été emprisonné pour son travail après 1987, cependant beaucoup de cas d'incarcération, parfois de plusieurs années, ont été documentés[15].

Le gouvernement tunisien assure toujours qu'il garantit la liberté d'opinion et de la presse en Tunisie, et essaie de maintenir une réputation favorable aux droits de l'homme[16]. Une raison pour le faible intérêt international pour cette situation est, outre l'influence des mesures de censure sur la perception par l'étranger de la Tunisie, l'Agence tunisienne de communication extérieure fondée en 1990 et placée sous l'autorité du Premier ministre. Dès lors, cette autorité surveille toutes les demandes de journalistes étrangers, indépendamment du fait qu'ils agissent dans des circonstances politiques. Les campagnes d'image du pays à l'étranger, comme les campagnes de publicité touristique, sont développées par cette agence[17]. Sur Internet, le gouvernement pratique la simulation d'adresses, et établit un site web imitant remarquablement les pages de l'organisation des droits de l'homme Amnesty International. Les soi-disant succès et progrès de la situation des droits de l'homme en Tunisie y sont présentés, et le pays caractérisé comme « exemplaire pour la concrétisation des droits de l'homme »[18].

Les efforts de censure ne sont pas compatibles avec la Constitution, qui garantit notamment la liberté d'opinion et la liberté de la presse[19]. Ils contredisent aussi les nombreuses conventions internationales sur les droits de l'homme signées par la Tunisie[20]. La réalité politique et la forte censure en Tunisie sont par ailleurs en contradiction avec une appréciation extérieure de la situation[13]. Ces circonstances ne font guère l'objet de discussions internationales, n'étant que rarement critiquées et n'ayant jamais représenté un danger pour l'image du pays, notamment dans le domaine du tourisme[15]. Une prise en compte plus large n'a que rarement lieu, comme à l'occasion de la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) organisée à Tunis du 16 au 18 novembre 2005 et qui conduit à la critique des procédés de Ben Ali : beaucoup d'observateurs jugent en effet mal venu le choix de la Tunisie comme pays hôte en raison de la répression des voix indépendantes par le gouvernement[21],[22],[23]. Des activistes tunisiens tentent en vain d'utiliser l'attention médiatique pour exiger des améliorations[24]. Le sommet ne contribue cependant pas à améliorer la situation de la liberté d'opinion et de la presse en Tunisie, et à empêcher un accroissement de la censure[25]. Le passage à tabac du journaliste de Libération, Christophe Boltanski, en marge de ce sommet[26] est vu par plusieurs médias et ONG comme une réponse directe aux propos tenus par ce journaliste au sujet du caractère dictatorial du régime tunisien. En effet, le 11 novembre 2005, jour de l'agression, il publie un article titré « Manifestants tabassés par la police à Tunis ». Le jour même, il est roué de coup et poignardé par quatre hommes dans un quartier habituellement fortement gardé en raison de la présence d'ambassades dans le périmètre. Reporters sans frontières condamne le lendemain cet acte[27] ; Amnesty International relate aussi l'évènement[28].

C'est en particulier le passage à la société de l'information qui représente un nouveau défi pour les efforts de censure sous Ben Ali. Avec l'arrivée d'Internet, il faut installer une profonde censure d'Internet. Néanmoins, Internet est largement désigné comme un moyen ayant appuyé la réussite de la révolution de 2011, et causé ainsi la chute de Ben Ali et de son appareil de censure.

Médias imprimés

Comme tous les médias, l'offre en journaux, périodiques et livres est soumise à une censure stricte. Le choix et le contenu des journaux sous Ben Ali sont désignés comme unilatéraux, semblables et propagandistes[20]. Pour diffuser un ouvrage imprimé, une autorisation est nécessaire, qui peut tout simplement être refusée. Même pour des documents imprimés non politiques, l'autorisation peut être en partie retardée, voire refusée[20]. En 2010, la Tunisie se situe au 164e rang dans la liste de la liberté de la presse établie par Reporters sans frontières, soit parmi les quinze derniers États du monde[29].

_photo2_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86.jpg.webp)

Les quotidiens à plus grand tirage sont en 2005 le journal étatique francophone La Presse de Tunisie avec 55 000 exemplaires par jour, ainsi que l'arabophone aussi étatique Essahafa. Par ailleurs, sous Ben Ali, environ une douzaine d'autres journaux sont autorisés, désignés comme « fidèles au régime ». En outre, il existe dans le domaine des quelques partis autorisés le mensuel Attariq Al Jadid du mouvement Ettajdid, ainsi que l'hebdomadaire Al Mawkif du Parti démocrate progressiste. Avec des tirages de 3 000 à 5 000 exemplaires, ils ne peuvent atteindre qu'une fraction de l'audience des grands médias. On les considère comme indépendants, compte tenu du cadre général restrictif, mais néanmoins éloignés d'une possibilité de comptes-rendus libres. Le gouvernement tunisien renvoie alors volontiers au grand nombre d'institutions de médias privées, et de la tolérance vis-à-vis d'une diversité prétendue d'opinions, et affirme même qu'il soutient des journaux d'opposition[30].

« Le gouvernement nous fermerait volontiers — mais par ailleurs, il nous utilise comme feuille de vigne pour un paysage de presse libre en Tunisie —. Toute action contre nous compromettrait la renommée internationale. »

— Rachid Khéchana, rédacteur en chef d'Al Mawkif[15]

Une censure dans le sens d'une interdiction de diffusion d'imprimés concerne avant tout les journaux étrangers. Tandis que les médias tunisiens dans le doute ne sont pas imprimés, l'apparition des journaux, surtout européens et arabes, ne peut être empêchée que par des interdictions d'importation et de diffusion. De nombreuses publications sont interdites, des quotidiens de France comme Le Monde ou Libération sont régulièrement retenus ou retardés pour la livraison[15], des dizaines d'éditions du Monde étant censurées dans les années 1990[31]. Deux journaux satiriques, Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné, sont quant à eux interdits de façon permanente[32]. Par ailleurs, la revue Historia de , consacré aux intégrismes religieux, est interdite de distribution pour avoir publié une « image du prophète et de ses compagnons » selon une source officielle à Tunis citée par l'Agence France-Presse[33]. Juridiquement, le ministère de l'Information a le droit d'interdire la diffusion de journaux étrangers sans justification et sans possibilité d'appel[34]. Dans le but d'éviter les accusations de censure, le régime n'autorise donc l'entrée sur le territoire qu'à un nombre très limité d'éditions de journaux étrangers[32].

En mai 2004, un syndicat de journalistes indépendant, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) est fondé, avec la participation de personnes connues, qui ne peuvent que difficilement être poursuivies en raison de leur réputation internationale[35]. Par cette démarche, l'on cherche à constituer un contrepoids au syndicat existant d'inspiration gouvernementale, l’Association des journalistes tunisiens, qui a perdu son indépendance sous l'ère Ben Ali. Un an après sa fondation, le SNJT publie un rapport sur la situation des médias en Tunisie, qui pointe les rapports existants et assigne au véritable journalisme en Tunisie un manque ultime d'importance[14]. En outre, il décrit les moyens de pression sur les médias privés comme des consignes ou directives, et présente des cas où des médias ont enfreint les conceptions du gouvernement et ont été sanctionnés.

En mai 2005, Ben Ali promet des réformes pour l'adoucissement des restrictions, notamment la suppression de l'obligation d'autorisation pour les publications[12]. De petites mesures sont réalisées, comme la suppression du dépôt légal, l'obligation pour chaque journal de déposer après impression un exemplaire au ministère de l'Intérieur. D'autres réformes sont invisible et l'on ne peut pas voir de grandes modifications, ni une perte de contrôle du gouvernement[14]. Les promesses du président ne sont ainsi pas tenues[36].

Les journalistes critiques sont menacés dans tous les domaines de leur vie, notamment la perte de leur carte de presse ou de leur emploi. Par ailleurs, des centaines de correspondants étrangers visitent chaque année la Tunisie. Ils bénéficient officiellement des conditions adéquates pour le libre exercice de leur profession et de multiples facilités pour mener à bien leur mission. Pourtant, certains sont régulièrement victimes d'intimidation de la part de personnes non identifiées[21].

Contrairement aux allégations du gouvernement que jamais des journalistes n'ont été incarcérés sous Ben Ali, il existe quelques condamnations, parfois à plusieurs années, surtout pour diffamation[37]. Il y a aussi des campagnes de dénigrement et des attaques comme contre la journaliste Sihem Bensedrine, qui est aussi incarcérée et reproche au gouvernement des sévices. Elle est publiquement diffamée avec la participation de médias privés, et ainsi rendue non crédible[35]. En mai 2000, le journaliste Riadh Ben Fadhel, peu avant la publication d'un rapport critique dans le quotidien français Le Monde, est attaqué et blessé par des inconnus[30]. Un autre cas est la poursuite pendant des années de Taoufik Ben Brik, qui compte parmi les critiques les plus acerbes de Ben Ali, et écrit souvent dans des journaux étrangers. Il est souvent incarcéré et attaqué, et même des membres de sa famille font l'objet de la répression. Après avoir été encore une fois empêché de voyager à l'étranger, et ne pas avoir pu récupérer son passeport, il entame en 2000 une grève de la faim de plusieurs semaines. Dès le début des années 1990, il avait été licencié comme rédacteur en chef d'un journal, et avait reçu une interdiction de publication en Tunisie[38]. La grève de la faim de Ben Brik signifie aussi la fin de la maison d'édition Aloès dans les locaux de laquelle il poursuit son action. Cette maison n'avait été fondée qu'un an auparavant par des intellectuels européens et tunisiens, notamment des journalistes critiques comme Bensedrine[39].

Les livres aussi doivent être autorisés et sont soumis à une censure restrictive. Beaucoup, avant tout des ouvrages politiques, mais aussi des livres sur l'histoire de la Tunisie, la sexualité, les droits des femmes ou l'islamisme sont interdits et ne peuvent être importés ou diffusés. Toutefois, il n'existe pas de liste officielle des publications correspondantes, les commandes de l'étranger étant examinées au cas par cas. Le refus de la permission n'est pas motivé et la procédure d'autorisation est parfois retardée pour des livres qui sont finalement autorisés[40]. La situation pour des films et des médias électroniques comme les CD est similaire[41]. Des médias interdits sont donc en partie introduits en contrebande[42].

Médias audiovisuels

Le paysage des médias radiophoniques en Tunisie est longtemps uniquement marqué par plusieurs émetteurs d'État, répartis sur l'ensemble du pays. En 2003, le gouvernement ouvre le paysage médiatique à des fournisseurs privés et annonce cette étape comme une « libéralisation » en rapport avec la liberté de la presse et de la liberté d'opinion[7]. La création d'une couverture médiatique radio indépendante est cependant largement considérée comme un échec, car l'autorisation d'une licence d'émission privée doit être accordée par le ministère de l'Intérieur. Beaucoup de demandes n'aboutissent pas, comme quand il est tenté, par les cercles de l'hebdomadaire d'opposition Al Mawkif, d'obtenir une licence pour un programme radio et de télévision[7]. En outre, le gouvernement dispose des mêmes moyens de pression que dans le domaine de la presse. En tout, les médias audiovisuels restent, même après les réformes, presque complètement sous le contrôle de l'État[15].

Le premier opérateur privé, la station de radio Mosaïque FM, commence à émettre en novembre 2003. Selon ses propres indications, elle est proche du gouvernement, mais garde quand même la revendication de rendre possibles l'expression de libres opinions et d'aborder des thèmes non abordés alors en Tunisie, tels que la sexualité ou le chômage. Néanmoins, elle s'engage à remplir de nombreuses émissions en restreignant les informations politiques et, de plus, la nomination aux postes élevés de l'émetteur a lieu en concertation avec le gouvernement[7]. Dans les années suivantes sont apparues d'autres stations de radio privées, notamment Zitouna FM, issues de l'environnement direct du président Ben Ali[43],[44]. Une exception est Radio Kalima, qui n'obtient jamais d'autorisation d'émettre, et que l'on peut entendre dès 2008 sur Internet. L'activité de l'émetteur, fortement poursuivie, ne peut se faire que dans la clandestinité. Après que l'émetteur est aussi reçue sur une fréquence de satellite, fin janvier 2009, la radio est fermée et un journaliste arrêté. Cependant, Radio Kalima continue à exister à partir de la France comme webradio[45]. Des journalistes isolés tentent aussi de faire des rapports indépendants hors de la Tunisie.

Dans le même temps, l'État exerce un monopole sur les transmissions télévisées nationales[46]. Entre 1989 et 1994, lorsque Antenne 2 est diffusée en Tunisie, en lieu et place de l'ancienne RTT 2, certains de ses programmes sont censurés à plusieurs reprises, notamment les journaux télévisés ou magazines d'information traitant l'actualité tunisienne ou arabe[47],[48],[49].

En février 2005, la chaîne de télévision Hannibal TV est lancée, et devient le leader du marché en Tunisie[50]. Mais cet émetteur n'offre qu'un programme de distractions, et pas d'informations. En mars 2007, Nessma est lancée sur le même format.

Des émetteurs TV, que l'on peut recevoir par satellite, peuvent être captés aussi en Tunisie, mais les offres web d'émetteurs comme Al Jazeera et Al Arabiya sont bloquées[24].

Internet

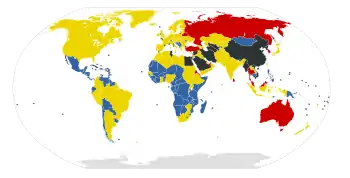

| Censuré | En partie censuré |

| Surveillé | Accès libre |

Le président Ben Ali caractérise Internet comme un instrument important pour le développement de la Tunisie, et fait état dans ce cadre de son utilité pour l'économie, mais aussi de son importance pour la société, la liberté et la justice[30],[51]. À partir de 1997, des fournisseurs d'accès à internet privés se préoccupent de l'accès de la Tunisie à Internet[52] et le gouvernement investit dans une infrastructure moderne[30]. À partir de 2005, le nombre de netizens grimpe fortement, et atteint en 2009 une relativement haute valeur d'environ 3,5 millions de personnes, plus d'un tiers de la population totale du pays[53].

Cela dit, le réseau tunisien de télécommunications a une structure fortement centralisée ; il est donc facile à contrôler. Pour l'ensemble du pays, il n'y a qu'un backbone (AS2609)[54],[55]. En 1996, avant l'introduction de l'Internet privé, l’Agence tunisienne d'Internet (ATI) est fondée[52] et contrôle l'ensemble du trafic Internet et les services DNS par un seul point central[30],[56]. Tous les fournisseurs d'accès tirent donc leurs capacités de cette autorité[30]. Dans ce contexte, la Tunisie met en place, selon beaucoup d'organisations, des procédés de censure sur Internet parmi les plus stricts du monde[57]. Elle établit une large censure, dirigée surtout contre les partis politiques d'opposition, les sites web s'intéressant aux droits de l'homme, les instructions pour déjouer la censure, ainsi que la pornographie et les images audacieuses[30]. Avec la survenue du web 2.0, à partir de 2007, la censure est fortement renforcée. On connaît, à partir de 2001, des cas d'activistes en ligne ou de personnes qui ont contourné les filtres, et qui ont été incarcérés.

Techniquement, les mesures de censure fonctionnent en interceptant les demandes de certaines URLs, adresses IP ou hôtes par le serveur de proxy de l'ATI, et en les éliminant. À la demande d'un tel site apparaît le code d'erreur 404 (lien rompu), comme il apparaît pour des pages qui n'existent pas dans la réalité. Dans la communauté web tunisienne, on se moque de ces messages d'erreur en les désignant sous le sobriquet d'« Ammar 404 »[58]. Vraisemblablement, le logiciel SmartFilter est utilisé pour empêcher l'accès à certaines catégories de pages[30]. Dans le même temps, des attaques massives de hackers sont lancées sur des sites web et des blogs, pour lesquelles une participation du gouvernement ne peut cependant être que supposée[24],[59].

Après le blocage de pages à contenu islamiste, pornographique ou licencieux, progressivement des pages politiques et des portails d'information tels que ceux des émetteurs arabes Al Jazeera et Al Arabiya sont bloqués. À partir de 2007, les portails YouTube et Dailymotion ne sont plus accessibles en Tunisie[24]. De même, des blogs sont de plus en plus bloqués : il leur suffit d'évoquer des événements tus par les médias autorisés[60]. Dans la foulée des troubles de Gafsa en 2008, une nouvelle vague de blocages est constatée, notamment contre les sites qui évoquent les activités et les affrontements dans cette région[24]. En août 2008, il existe par ailleurs des tentatives de bloquer Facebook[60]. En avril 2010, on constate un nouveau développement des mesures, dont Flickr et des sites de l'opposition légale sont les victimes[59]. Malgré la vaste censure, le gouvernement assure à tout moment qu'il n'y a que des sites à contenu terroriste ou pornographique qui sont bloqués[58].

Dès 2008, on suppose que le gouvernement surveille par Deep packet inspection des comptes sélectionnés de courriel et se procure ainsi des mots de passe[24]. Le protocole HTTPS sécurisé est très souvent bloqué afin de faciliter les attaques[61]. Des attaques ciblées de phishing ont également lieu, pour avoir accès à des adresses de courriel[62], à des profils de Facebook ou à des blogs[63].

Beaucoup de gens en Tunisie utilisent des cybercafés publics, qui s'engagent à réprimer les activités indésirables des utilisateurs et à signaler les actions suspectes[30]. Dans les cafés, il est ouvertement signalé que l'accès à des sites bloqués est interdit et, que dans le doute, les propriétaires peuvent en subir les conséquences[51]. Les données de connexion des utilisateurs sont souvent interceptées et mises en rapport avec les données personnelles exigées avant l'utilisation[30]. En 2004, un groupe de jeunes gens est arrêté dans un cybercafé à Zarzis pour contournement des blocages d'Internet et pour soupçon de terrorisme, et condamné à de nombreuses années de prison. Ils sont arrêtés après avoir visité des sites classés par le gouvernement comme islamistes[30],[51].

Durcissements pendant la révolution

Après l'auto-immolation par le feu du marchand de légumes Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, les premières protestations voient le jour dans la région : elles vont s'étendre plus tard à toute la Tunisie et conduire à la révolution de 2011. Au début, les nouvelles des événements ne se propagent que lentement, et ne filtrent guère hors de l'intérieur du pays. Des journalistes sont empêchés de voyager dans cette région et de faire des rapports sur les protestations, et les médias de masse n'évoquent pas les événements[58]. Après quelques jours, des récits ont lieu sur Facebook et Twitter, permettant la diffusion des événements dans toute la Tunisie et finalement à l'étranger. Des commentaires, des photos et des vidéos témoignent de protestations durables, de troubles et de la violence des forces de sécurité.

Avec la diffusion des nouvelles sur Internet, la censure d'Internet ne cesse de s'aggraver dans les jours autour du passage de 2010 à 2011. Le nombre des sites bloqués augmente fortement et les premiers rapports de médias étrangers ne sont plus accessibles en Tunisie. Outre les nombreux sites et groupes Facebook totalisant parfois des milliers de membres, le fonctionnement de la plateforme est lui-même censuré, pour empêcher le téléchargement d'images et de vidéos, et endiguer la diffusion des matériaux visuels[64]. En outre, on constate une accumulation d'attaques de phishing et d'intrusions dans les comptes Facebook et courriel de la part du gouvernement, tandis que l'accès au protocole sécurisé HTTPS est à nouveau bloqué, pour faciliter ces attaques. Le 2 janvier, le collectif Anonymous lance des attaques de hackers contre divers sites du gouvernement tunisien, pour attirer l'attention sur les événements et soutenir les protestations[65].

Début 2011, plusieurs journalistes et activistes en line de Tunisie sont arrêtés, notamment des chroniqueurs de Radio Kalima et du journal Al Mawkif[66]. Le rappeur El General, dont les chants politiques sont considérés comme « la bande-son de la révolution », est incarcéré quelques jours ; il lui faut signer une déclaration de renoncement à l'écriture et à la présentation de textes politiques[67].

L'extension des mesures de censure dans la foulée de la révolution ne peuvent pas empêcher que les protestations de l'intérieur du pays se fassent connaître au-dehors, et se répandent finalement dans toute la Tunisie. La quantité d'informations conduit à ce que le peuple peut être informé sur les événements malgré la censure. Le 13 janvier 2011, le président Ben Ali promet notamment dans une allocution télévisée la liberté de la presse et l'assouplissement de la censure d'Internet mais, après des manifestations et des troubles incessants, il s'enfuit le lendemain du pays[68],[69].

Situation après la révolution

Après la fuite du président Ben Ali, un gouvernement de transition est formé, auquel appartient en particulier le blogueur Slim Amamou, qui avait été incarcéré pendant la révolution. Il annonce qu'il lève la censure et rétablit une liberté de pensée et de la presse complète[58]. Mais la situation confuse et l'opacité des structures de censure qui s'étaient tenues longtemps à la disposition du gouvernement précédent ont tout d'abord compliqué ces efforts. C'est ainsi que les blocages d'Internet ne peuvent être levés qu'au bout d'une semaine. Amamou proclame cette étape sur Twitter, et indique qu'il y a eu des difficultés pour les supprimer, parce que les services Internet restaient entre les mains de techniciens fidèles à Ben Ali.

Quelques sites web restent bloqués après, ce qui est justifié légalement : on y trouve des sites pornographiques, mais aussi l'imageboard 4chan. Une liste des sites bloqués doit être publiée et, en outre, les sites bloqués doivent être signalés par une indication : il est indiqué en français, en arabe et en anglais que le site contient des contenus immoraux, faisant l'apologie de la violence ou incitant à la haine, et une adresse de courriel est indiquée pour d'éventuelles plaintes.

Après que même ces sites sont rendus accessibles à partir du début février 2011, la justice tunisienne décide fin mai que les sites pornographiques doivent être bloqués dans le sens de la protection de la jeunesse[70]. L'ATI, précédemment impliquée largement dans la censure d'Internet, fait appel de ce jugement et exprime des scrupules contre un nouveau blocage de sites web. Mais, en août, la cour d'appel confirme la décision de première instance[71]. De son côté, l'ATI forme un pourvoi contre le jugement et gagne son recours en cassation le 22 février 2012[72]. À côté de cela, le blocage de quatre sites Facebook en mai 2011, à la demande de l'armée tunisienne, suscite l'attention. La motivation invoquée est une « atteinte à l'image des forces armées, et la diffusion de troubles »[73].

Les retards après la révolution concernent surtout la suppression d'anciennes spécifications et interdictions juridiques. Comme il faut d'abord élaborer des réformes de la loi, des zones grises sur le plan juridique émergent, par exemple dans le domaine de l'obligation de l'autorisation des médias. C'est ainsi qu'après la fuite de Ben Ali en janvier 2011, les autorités des douanes annoncent qu'il n'y a plus besoin d'autorisation pour l'importation de livres, films ou médias électroniques[41], mais ce n'est que début mars qu'une suppression légale de cette mesure intervient[40]. La demande de licence pour une radio privée est encore liée à des difficultés. Pendant des mois après la révolution, Radio Kalima, interdite et poursuivie sous Ben Ali, ne reçoit sa licence. Là aussi, on soupçonne que les retards sont dues à des structures de l'ancien régime, qui peuvent dans certains domaines empêcher encore une information indépendante[74].

Avec l'influence croissante des courants islamistes et du parti islamiste modéré Ennahdha, interdit sous Ben Ali, on craint et observe de nouvelles restrictions à la liberté de pensée. En octobre 2011, des événements suivent la diffusion du film Persepolis sur la chaîne Nessma : en raison de représentations en image de Dieu, le film conduit à de nombreuses protestations en Tunisie et à des menaces envers les collaborateurs de l'émetteur[75]. Le patron de la chaîne, Nabil Karoui, doit se justifier à partir de janvier 2012 devant un tribunal : on lui reproche des attaques contre les valeurs religieuses et des atteintes à l'ordre public à cause de cette diffusion[76]. D'autres journalistes sont menacés par des islamistes, c'est ainsi que Lina Ben Mhenni fait savoir qu'en raison de sa critique des opinions islamistes radicales, elle reçoit des menaces de mort[77].

En février 2012, Samir Dilou, ministre des Droits de l'homme et de la Justice transitoire, annonce qu'il soutient une interdiction du magazine homosexuel Gayday. Dans une émission de télévision, il caractérise le magazine comme un dépassement des limites de la liberté de parole, car il enfreint « les limites posées par la religion et la tradition »[78]. Mi-février 2012, l'éditeur Nasreddine Ben Saïda et deux journalistes du journal Attounissia sont provisoirement détenus après que leur journal a reproduit une photo du footballeur Sami Khedira et de sa compagne. Après la publication, des collaborateurs du journal reçoivent des menaces de mort de la part d'islamistes[79]. En mars, un tribunal condamne Ben Saïda à une amende de 1 000 dinars tunisiens (environ 500 euros) pour cette publication et décide que tous les exemplaires encore existants de ce numéro du journal doivent être détruits[80].

Fin mars, deux hommes sont condamnés chacun à sept ans et demi de prison parce qu'ils ont publié sur leur page Facebook des caricatures représentant le prophète Mahomet nu[81].

La Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), une instance créée après la révolution de 2011, décide de retirer une vidéo diffusée par un certain nombre de chaînes de télévision ; la vidéo est diffusée en premier lieu sur la page Facebook du ministère de l'Intérieur et montre les présumés assassins d'un policier avouant leur crime. Pour la HAICA, il s'agit d'une atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficient encore les suspects[82].

Une partie de l'émission Labès du est censurée parce qu’elle comporte les aveux d'un agent de police, ancien tortionnaire, qui parle de la torture et de la maltraitance exercée au sein du ministère de l’Intérieur à l'époque de Ben Ali[83]. Le , le gouvernement ferme Nour FM et Al Insen TV, tous deux basés à Mahdia, pour lutter contre l'extrémisme religieux[84].

Pour mieux observer les restrictions subsistantes à la liberté de la presse en Tunisie, l'organisation Reporters sans frontières ouvre en octobre 2011 un bureau à Tunis[85]. Dans une lettre ouverte au gouvernement tunisien, l'organisation se plaint pour le premier anniversaire de la révolution de répressions allant à nouveau croissant contre les journalistes, et en partie de structures toujours subsistantes de l'ancien régime. Elle aborde aussi la menace contre la liberté de la presse et la liberté d'opinion représentée par les islamistes[86].

Reporters sans frontières rend aussi publiques une série d'atteintes à la liberté de la presse et à la liberté d'opinion et des attaques contre des journalistes. C'est ainsi qu'en janvier 2012, deux journalistes qui accompagnent une manifestation d'employés de lycée sont attaquées par les forces de sécurité[87]. Les mois précédents, de tels incidents avaient déjà eu lieu, la plupart du temps avec la participation de forces de sécurité en civil. Parfois, ce sont de groupes plus importants de journalistes internationaux qui sont attaqués[88]. Dans une autre cas d'atteinte à la liberté de la presse, la diffusion de deux hebdomadaires français est empêchée parce qu'il montrent une image de Mahomet[86]. La nomination de nombreux dirigeants de médias d'État sous l'influence du gouvernement, au début de 2012, contribue au mécontentement[89].

En fin de compte, malgré les restrictions et les attaques isolées, la situation s'est nettement améliorée. Les instruments de la censure gouvernementale ont été majoritairement supprimés, des structures isolées de l'ancien gouvernement sous Ben Ali sont cependant encore reconnaissables. Des réformes législatives ont contribué à une meilleure protection juridique de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Il est largement possible de faire une couverture médiatique indépendante, sans influence gouvernementale, et cela se développe encore.

Bibliographie

- (de) Henner Kirchner, « Lokale Zensur und globale Öffentlichkeit. Legitimation im Zeitalter globaler Kommunikation: Das Fallbeispiel Tunesien », dans Angelika Hartmann, Geschichte und Erinnerung im Islam : digitalisé par BSB Munich, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, (ISBN 978-3-525-35574-9, lire en ligne), p. 273

- (de) Hansjörg Koch, Tunesien, Bonn, Kurt Schroeder Verlag, , p. 85

- (de) Konrad Schliephake, Tunesien, Stuttgart, K. Thienemanns Verlag, , 599 p. (ISBN 3-522-64140-X), p. 368 sq

- Reporters sans frontières, Tunisie : Le livre noir, Paris, La Découverte,

- (de) Reporters sans frontières, «You have no rights here, but welcome to Tunisia!» : Report zur Situation der Presse- und Meinungsfreiheit in Tunesien, Paris, (lire en ligne [PDF])

- (en) « Internet Filtering in Tunisia in 2005: A Country Study - Bericht der OpenNet Initiative zur Internetsperre in Tunesien » (consulté le )

- (en) « Bericht der OpenNet Initiative aus dem Jahr 2009 » (consulté le )

Références

- (de) Beat Stauffer, « Agression de l'envoyé spécial de Libération à Tunis : Reporters sans frontières dénonce une intimidation très grave », sur Reporters sans frontières, (consulté le ).

- Schliephake 1984, p. 368 sq.

- Jamel Zran, « Aux sources de l’édition arabophone en Tunisie », Rawâfid, no 7, , p. 55-63 (lire en ligne).

- Schliephake 1984, p. 371 sq.

- Koch 1959, p. 85.

- Koch 1959, p. 86.

- Reporters sans frontières 2005, p. 5.

- Schliephake 1984, p. 276 sq.

- Schliephake 1984, p. 291 sq.

- (en) Joan Pisney, « Tunisian censorship », Index on Censorship, no 2, , p. 54 sq.

- (en) Florence Martin, « Cinema and State in Tunisia », dans Josef Gugler, Film in the Middle East and North Africa: Creative Dissidence, Austin, University of Texas Press, (ISBN 978-0-292-72327-6), p. 271 sq.

- Reporters sans frontières 2005, p. 4.

- Kirchner 2004, p. 273.

- (de) Beat Stauffer, « Zensur und Maulkörbe für Medienschaffende », sur OnlineReports.ch, (consulté le ).

- (de) Reporters sans frontières, « Die Kehrseite des Paradises », (consulté le ).

- Kirchner 2004, p. 274 sq.

- Reporters sans frontières 2005, p. 2 sq.

- Kirchner 2004, p. 276 sq.

- (de) Constitution tunisienne de 1959 : article 8, 1959-2014 (lire en ligne).

- Reporters sans frontières 2005, p. 3.

- « Tunisie : le sommet de l'intox », sur Télévision suisse romande, (consulté le ).

- Perrine Dutreil, « Arrêts sur images », sur Dailymotion, (consulté le ).

- Catherine François, « Sommet mondial de l'information », sur Dailymotion, (consulté le ).

- (en) Sami Ben Gharbia, « Silencing online speech in Tunisia », sur Global Voices Online, (consulté le ).

- (en) Kamel Labidi, « Censorship in Arab countries », dans Theo J.D. Bothma, Access to libraries and information: Towards a fairer world, vol. VII, Pretoria, (ISBN 978-0-620-41005-2), p. 27.

- Florence Beaugé, « Christophe Boltanski, journaliste à Libération, a été agressé à Tunis », Le Monde, .

- (de) Beat Stauffer, « Agression de l'envoyé spécial de Libération à Tunis : Reporters sans frontières dénonce une intimidation très grave », sur Reporters sans frontières, (consulté le ).

- « Tunisie : Craintes pour la sécurité / manœuvres d'intimidation. Christophe Boltanski (H), journaliste, ressortissant français ; Radha Nasraoui (F), avocate ; Mokhtar Trifi (H), avocat ; ainsi que d'autres défenseurs des droits humains, journalistes et observateurs internationaux », sur Amnesty International, (consulté le ).

- (de) Reporters sans frontières, « Rangliste der Pressefreiheit weltweit 2010 » (consulté le ).

- (en) OpenNet Initiative, Internet Filtering in Tunisia in 2005 : A Country Study (lire en ligne).

- « Le Monde censuré », Le Monde, (lire en ligne).

- « Des médias français censurés pour avoir publié des tribunes du journaliste Taoufik Ben Brik », sur Reporters sans frontières, (consulté le ).

- « Historia interdit en Tunisie », Le Monde, (lire en ligne).

- Reporters sans frontières 2005, p. 7.

- Reporters sans frontières 2005, p. 9.

- (en) Reporters sans frontières, Predators of Press Freedom 2010 : liste des ennemis de la liberté de la presse (lire en ligne [PDF]), p. 17.

- Reporters sans frontières 2005, p. 6.

- Kirchner 2004, p. 281 sq.

- (de) Bernhard Schmid, « Der Präsident trägt Trauer », sur Jungle World, (consulté le ).

- (de) Lena Bopp, « Bücher brauchen kein Visum mehr », sur Frankfurter Allgemeine Zeitung, (consulté le ).

- (de) « Tunesien schafft Zensur ab », sur RP Online, (consulté le ).

- (de) Reiner Wandler, « Verbotene Bücher als neue Stars in Tunis », sur Der Standard, (consulté le ).

- (de) « Radio in Tunesien » (consulté le ).

- (de) « Fernsehen in Tunesien » (consulté le ).

- (de) Reiner Wandler, « Radio Kalima in Tunesien: Die Stimme der Revolution », sur Die Tageszeitung, (consulté le ).

- Giulia Foïs, « Arrêts sur images », sur Dailymotion, (consulté le ), émission diffusée avant le lancement des premières chaînes privées.

- Michel Deure, « Antenne 2 « censurée » », Le Monde, (lire en ligne).

- Michel Deure, « Bedos, Boujenah et Smaïn censurés », Le Monde, (lire en ligne).

- Michel Deure, « France 2 censurée pour diffusion de « nouvelles diffamatoires » », Le Monde, (lire en ligne).

- (de) « Deutsche Welle zwischen Marokko und Oman », sur Deutsche Welle, (consulté le ).

- Reporters sans frontières 2005, p. 8.

- (en) Agence tunisienne d'Internet, Internet in Tunisia (lire en ligne).

- (en) CIA, The World Factbook : Tunisia (lire en ligne).

- (de) BGP Routing Table Analysis Reports : liste des systèmes autonomes (lire en ligne).

- (en) « AS-Report TN-BB-AS Tunisia BackBone AS 2609 » (consulté le ).

- (de) « Internet in Tunesien » (consulté le ).

- « Liste des sites internet bloqués en Tunisie », sur Tunezine, (consulté le ).

- (en) Reporters sans frontières, Countries under surveillance : Tunisia (lire en ligne).

- (en) Sami Ben Gharbia, « Tunisia: flickr, video-sharing websites, blogs aggregators and critical blogs are not welcome », sur Global Voices Online, (consulté le ).

- (en) Lina Ben Mhenni, « Tunisia: 404 not found », sur Global Voices Online, (consulté le ).

- (en) Steve Ragan, « Tunisian government harvesting usernames and passwords », sur The Tech Herald, (consulté le ).

- (en) Slim Amamou, « Mass Gmail phishing in Tunisia », sur Global Voices Online, (consulté le ).

- (en) Lina Ben Mhenni, « You can't Stop us from Writing !! », sur A Tunisian Girl, (consulté le ).

- (en) Reporters sans frontières, « Tunisia: Internet Censors Move Into Top Gear in Response to Widespread Unrest », sur AllAfrica.com, (consulté le ).

- (de) « „Operation Tunesien“ gestartet », sur Philibuster.de, (consulté le ).

- (en) Reporters sans frontières, « Censorship continues », (consulté le ).

- (de) Jonathan Fischer, « Generation Revolte », sur Süddeutsche Zeitung, (consulté le ).

- (de) « Armee riegelt Flughafen in Tunis ab », sur Spiegel Online, (consulté le ).

- (de) « Ben Ali überrascht mit Zugeständnissen », sur Frankfurter Rundschau, (consulté le ).

- (de) Kirsten Fiedler, « Ammar 404: Tunesiern bleibt Internetzensur vorerst erhalten », sur netzpolitik.org, (consulté le ).

- Reporters sans frontières, « La justice tunisienne confirme l’interdiction d’accès aux sites pornographiques », (consulté le ).

- Business News, « Tunisie - Sites pornographiques : l’ATI gagne son recours en cassation », (consulté le ).

- (en) Afef Abrougui, « Tunisia: Internet Censorship Makes a Comeback », sur Global Voices Online, (consulté le ).

- (de) Reporters sans frontières, « Tunesien – Special: Feature mit Slim Amamou - Interview mit Sihem Bensedrine » (consulté le ).

- (en) Reporters sans frontières, « After broadcasting Persepolis, TV station attacked, owner and staff threatened », (consulté le ).

- « Le directeur de Nessma devant le juge », sur Radio Kalima, (consulté le ).

- (en) Lina Ben Mhenni, « Le directeur de Nessma devant le juge », sur A Tunisian Girl, (consulté le ).

- (de) « Tunesien: Keine Redefreiheit für Schwule? », sur Queer.de, (consulté le ).

- (de) « Khedira-Foto löst in Tunesien Skandal aus », sur Neue Zürcher Zeitung, (consulté le ).

- (de) N24, « Geldstrafe für tunesischen Verleger », (consulté le ).

- (de) « Lange Haftstrafen wegen Zeichnung von Mohammed-Karikaturen », sur Die Zeit, (consulté le ).

- « Tunisie : le régulateur audiovisuel censure une vidéo du ministère de l’Intérieur », sur Agence Ecofin, (consulté le ).

- Hager Ben Cheikh Ahmed, « Censure partielle de l’émission Labès : un nœud à défaire », Tunisie Telegraph, (lire en ligne).

- « Fermeture de Nour FM et Al Insen TV : la HAICA dément avoir été consultée », sur Jawhara FM, (consulté le ).

- (en) Reporters sans frontières, « Reporters Without Borders opens bureau in Tunis », (consulté le ).

- (en) Reporters sans frontières, « Open letter from Reporters Without Borders to the Tunisian authorities », (consulté le ).

- (en) Reporters sans frontières, « Two female journalists covering protest assaulted by police », (consulté le ).

- (en) « More than a dozen journalists assaulted in Tunisia », sur Comité pour la protection des journalistes, (consulté le ).

- (en) Reporters sans frontières, « Hundreds of journalists protest at appointments of new media bosses », (consulté le ).

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Zensur in Tunesien » (voir la liste des auteurs).

Articles connexes

- Portail de la Tunisie

- Portail de la politique

- Portail du droit

- Portail de la liberté d’expression