Le Tintoret

Jacopo Robusti, dit Tintoretto, en français le Tintoret (né probablement en septembre-octobre 1518 ou en 1519 à Venise, alors capitale de la République de Venise, où il est mort le ), est un peintre vénitien de la Renaissance, que l’on associe au mouvement artistique du maniérisme de l’école vénitienne.

Ne doit pas être confondu avec Domenico Tintoretto.

Biographie

Jeunesse et formation

Le Tintoret, de son vrai nom Jacopo Comin[1],[2] est né en septembre-octobre 1518 ou en 1519[3] à Venise et doit son surnom (« le petit teinturier », tintore signifiant « teinturier » adjoint du suffixe -etto, « petit ») à son père, Battista Robusti, qui travaillait dans une teinturerie[4], qui fut probablement le premier contact du jeune peintre avec le monde de la peinture par le truchement des pigments[5]. Carlo Ridolfi, son premier biographe qui le fait naître en 1512, rapporte qu'il a été élève de Titien, le plus célèbre peintre vénitien du temps. Le jeune garçon est-il trop impatient d’affirmer sa personnalité ? Ou bien Titien a-t-il surpris quelques dessins de lui et l’a-t-il renvoyé de crainte que de pareils débuts ne révèlent un concurrent potentiel ? Toujours est-il que Jacopo ne reste que quelques jours dans l'atelier de Titien selon Ridolfi. Mais la réalité de cet élément biographique est aujourd'hui remise en cause et les historiens pensent que Tintoret fut plutôt un élève du peintre Bonifacio de' Pitati. Tintoret est réputé par ses biographes[Lesquels ?] pour avoir dépassé Titien dans la maîtrise des couleurs et des ombres, du rendu de la matière[réf. souhaitée], s’inscrivant ainsi parmi les grands du style vénitien.

Dès ses premières œuvres (à la fin des années 1530 et durant les années 1540), il s’intéresse aux courants maniéristes toscan, romain et émilien, diffusés à Venise par des artistes comme Sansovino, Salviati et Schiavone. Il a une grande admiration pour Michel-Ange qui l’a influencé dans sa technique du dessin et dans sa manière de dépeindre le canon humain dans sa peinture, souvent décrit comme sculptural. Le Tintoret a également une passion pour les effets de lumière : il réalise des statues de cire de ses modèles et expérimente l’orientation des sources de lumière avant de les peindre. En conséquence, certains visages réapparaissent dans différents travaux, sous différents angles et différents éclairages. Le clair-obscur joue un rôle important dans ses œuvres et participe aux effets dramatiques qu'il affectionne pour ses mises en scène. Vers 1542, il peint seize scènes tirées des Métamorphoses d'Ovide pour un plafond du palais du patricien vénitien Vettor Pisani : ces tableaux témoignent de sa connaissance des dernières évolutions du maniérisme et, en particulier, de l'œuvre de Jules Romain au Palais du Te à Mantoue, qu'il avait étudiée de visu en se rendant sur place à la demande de Pisani. Tintoret est au cœur de la querelle du paragone entre la peinture et la sculpture, Venise privilégiant la première et Florence la seconde[6].

À la fin des années 1530 et au cours de la première partie années 1540, Tintoret travaille souvent en compagnie du peintre Andrea Schiavone et réalise plusieurs décors à fresque pour des sommes modiques, aujourd'hui tous perdus.

Les premiers succès

Dès le milieu des années 1540, Tintoret est à la tête d'un atelier à Venise et réalise des peintures d'histoire et des portraits à destination des patriciens vénitiens et des commanditaires ecclésiastiques. Il est connu pour casser les prix de ses toiles afin de défier la concurrence des autres peintres vénitiens. Afin de satisfaire toutes les commandes, beaucoup de ses toiles sont en grande partie peintes par l'atelier, ce qui a pour effet une qualité moindre et explique les problèmes d'attribution d'un certain nombre de ses tableaux, où il est parfois difficile de mesurer le degré d'intervention du maître. En 1547, Tintoret déplace son atelier et sa résidence près de l'église de la Madonna dell'Orto, dans le sestiere de Cannaregio, et commence à travailler à des décors pour celle-ci.

La consécration arrive en 1548 quand il reçoit la commande d'une grande peinture pour la Scuola Grande di San Marco, l'une des plus importantes confréries de Venise. La toile qu'il peint, connue comme Le Miracle de l'esclave (aujourd'hui à la Galerie de l'Académie de Venise) fait sensation et l'installe comme le peintre le plus en vue de Venise après Titien. La toile est notamment louée par L'Arétin, le célèbre poète, ami de Titien. Vers 1550, il épouse Faustina Episcopi, fille de Marco Episcopi (élu à la dignité de Guardian de la Scuola Grande di San Marco) avec qui il a huit enfants[7].

Preuve de ce succès, en 1551, Tintoret réalise ses premières commandes pour le gouvernement de Venise, en travaillant à des toiles au Palais des Camerlenghi, qui abritait la Trésorerie de la République vénitienne. Et en 1553, il travaille à des décors au Palais des Doges, détruits dans l'incendie de 1577. À partir des années 1550, des artistes flamands assistent Tintoret dans son atelier.

Les années de la gloire

Les commandes les plus importantes arrivent cependant dans les années 1560 : en 1563, il achève pour le chœur de l'église de sa paroisse, la Madonna dell'Orto, deux toiles monumentales de plus de dix mètres représentant L'Adoration du veau d'or et Le Jugement dernier. Entre 1562 et 1566, il exécute trois toiles pour la salle capitulaire de la Scuola Grande di San Marco pour laquelle il avait déjà peint Le Miracle de l'Esclave en 1548 : deux de ces nouvelles toiles, La Découverte du corps de saint Marc et L'Enlèvement du corps de saint Marc, comptent parmi les réalisations les plus importantes du Tintoret, montrant toute l'originalité de son approche : elles s'organisent autour de deux perspectives vertigineuses qui exacerbent l'aspect dramatique de la scène, renforcé par l'emploi de couleurs irréelles et d'un clair-obscur appuyé qui confèrent à l'ensemble un aspect presque fantasmagorique.

Cependant, les œuvres les plus connues de Tintoretto sont une vaste série de peintures de scènes de la vie de Jésus, de la Vierge Marie et de la vie de Moïse dans la Scuola Grande de San Rocco, dont il est nommé décorateur officiel en 1564 après avoir remporté un concours public. Pour s'attribuer ce marché, Tintoret, au lieu de fournir des esquisses au jury comme le voulait le règlement, soumit une grande toile parfaitement achevée à destination du plafond de la Scuola (Saint Roch en gloire), qui suscita l'admiration et qu'il offrit à la corporation. Par cet ingénieux stratagème, l'artiste remporta la commande alors même que l'un des membres de la confrérie avait promis une forte somme d'argent à condition que le marché pour le décor de la Scuola ne soit pas attribué au Tintoret. Le peintre travailla pendant près de vingt-cinq ans pour fournir le décor complet de la Scuola, de 1564 à 1588, tout en se consacrant à d'autres commandes. Dans ces œuvres de dimensions impressionnantes, le Tintoret réalise des compositions aux « espaces vertigineux et dynamiques » et aux « torsions exacerbées » où domine « un clair-obscur fantomatique et dramatique »[8]. Tintoret tapisse trois salles avec plus de cinquante toiles : la salle du Rez-de-chaussée, la Grande Salle située à l'étage, longue de quarante-quatre mètres, et la Salle de l'Albergo.

À la mort de Titien en 1576, il est le plus célèbre peintre de Venise, aux côtés de son rival, Véronèse.

Entre 1578 et 1580, Tintoret se rend à Mantoue pour travailler au service du duc Guillaume Gonzague[9].

La maturité

Après l'incendie du palais des Doges en 1577, les autorités vénitiennes décidèrent d'ouvrir un concours pour la réalisation d'une toile, représentant le Paradis. Le Tintoret se porta candidat aux côtés des artistes vénitiens les plus importants tels que Palma le jeune, Véronèse et Francesco Bassano. Ce concours eut lieu entre 1578 et 1582 et les lauréats furent Véronèse et Francesco Bassano. Pour des raisons inconnues, le travail ne se fit pas et un nouveau concours fut organisé à la mort de Véronèse en 1588. C'est alors que le Tintoret eut la commande pour cette œuvre, qu'il réalisa in situ avec son fils et son atelier[10].

À cause de son immense popularité, Tintoretto dut souvent recourir à l’assistance de ses enfants, Domenico et Marietta Robusti, qui étaient tous deux des artistes confirmés, très influencés par le style de leur père. Dans son atelier ont aussi travaillé Paolo Fiammingo, Ludovic Toeput, Maarten de Vos et l’Aliense[9].

Une comparaison d'une des dernières grandes toiles de Tintoret, La Cène (1592-1594), avec l’œuvre de Léonard de Vinci de même sujet (1495-1498) permet de visualiser l’évolution des styles artistiques à la Renaissance entre la fin du XVe siècle et la fin du XVIe siècle. Le traitement par de Vinci est très classique, dans une recherche d'équilibre et d'harmonie : les disciples sont disposés autour du Christ dans une symétrie presque mathématique, qui confère noblesse et monumentalité à l'ensemble tout en introduisant du mouvement. Le style est linéaire, les couleurs retenues, la scène baignée d'une lumière égale. Entre les mains de Tintoretto, le même événement devient dramatiquement torturé. Les silhouettes humaines sont écrasées par l’apparition d’anges, sous la forme d'êtres fantomatiques éthérés. Le peintre fait usage d'un clair-obscur anti-naturel : la scène se passe dans une sombre taverne populaire, où les auréoles des saints apportent une étrange lumière qui souligne des détails incongrus. Au lieu d'une composition frontale, telle une frise antique, Tintoret choisit de présenter la table où les apôtres partagent le repas selon une solution dite per angolo : la scène s'établit en profondeur, selon une oblique dynamique qui étire la scène et va, volontairement, contre la clarté et la facilité de lecture de l'image. Le ton annonce déjà l'art baroque.

Le Tintoret meurt le à Venise, âgé de soixante-seize ans. Il est enterré dans l'église de la Madonna dell'Orto, où se trouve sa pierre tombale. À sa mort, il est le dernier grand peintre de la Renaissance à Venise, Véronèse étant décédé en 1588.

_Casa_di_Tintoretto.jpg.webp)

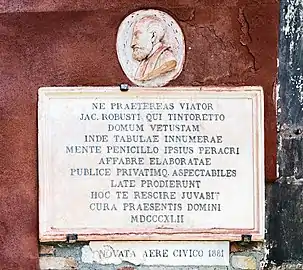

Plaque commémorative sur sa maison[11].

Plaque commémorative sur sa maison[11]._-_Tintoretto's_tombe.jpg.webp) Sa tombe à la Madonna dell'Orto[12].

Sa tombe à la Madonna dell'Orto[12].

Œuvres

L’œuvre du Tintoret est immense. En plus des tableaux, il a laissé de nombreux dessins préparatoires.

- Les débuts (1544 - 1550)

- Le Siège d'Asola (L'assedio di Asola), 1544-1545, huile sur toile, 197 × 467,5 cm, Poznań, musée national (Fondation Barbare Piasecka Johnson).

- La Vierge et l'Enfant avec sainte Catherine, saint Augustin, saint Marc et saint Jean-Baptiste, vers 1545-1546, huile sur toile, 193 × 314 cm, musée des beaux-arts de Lyon.

- Saint Marc sauvant l’esclave, 1548, toile, 416 × 544 cm, gallerie dell'Accademia de Venise[13].

- La Nativité de saint Jean-Baptiste, vers 1550, huile sur toile, 181 × 266 cm, musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg[14].

- Mars et Vénus surpris par Vulcain, 1550, Alte Pinakothek, Munich.

- Les Saints Marc, Jérôme et Bartholomé, vers 1550, Croatie, Korčula, cathédrale Saint-Marc.

- Suzanne au bain, vers 1550, toile de 167 × 238 cm, musée du Louvre.

- La Création des animaux, 1550-1553, toile, 151 × 258 cm, gallerie dell'Accademia de Venise. provient de la Scuola della Trinita[13].

- Saint Roch guérissant les pestiférés, 1549, toile, 307 × 673 cm, église San Rocco, Venise[13].

- Christ avec la femme adultère (1550), Rijksmuseum Amsterdam.

- Portrait du Procurateur Jacopo Soranzo, vers 1550, toile, 106 × 90 cm, gallerie dell'Accademia de Venise[13].

- Portrait du Procurateur Jacopo Soranzo, vers 1550, huile sur toile, 75 × 60 cm, pinacothèque du Castello Sforzesco, Milan[15].

- Présentation de Jésus au temple 1550-1555, huile sur toile, 239 × 298 cm, gallerie dell'Accademia de Venise

- La Tentation d'Adam et Ève, vers 1550, huile sur toile, 150 × 220 cm, gallerie dell'Accademia de Venise.

_-_San_Rocco_risana_gli_appestati.jpg.webp) Saint Roch guérissant les pestiférés

Saint Roch guérissant les pestiférés Présentation de Jésus au temple

Présentation de Jésus au temple La Tentation d'Adam et Ève

La Tentation d'Adam et Ève

- De 1551 - 1561

- La Présentation de la Vierge au temple, 1552-1553, toile, 429 × 480 cm, église de la Madonna dell'Orto[13].

- Saint Georges et le Dragon, vers 1555-1558, huile sur toile, 157,5 × 100,3 cm, Londres, National Gallery.

- Le Christ chez Marthe et Marie[16], vers 1560, huile sur toile, 197 × 129 cm, Alte Pinakothek, Munich.

- Saints Jérôme et André, 1552, gallerie dell'Accademia de Venise.

- Portrait présumé de Lorenzo Soranzo (étude préparatoire), toile de 63 × 51 cm, musée des beaux-arts de Nantes[17].

- Lorenzo Soranzo, 1553, toile de 114 × 95,5 cm, Kunsthistorisches Museum de Vienne[18].

- Saint Louis, saint Georges et la princesse, 1553, huile sur toile, gallerie dell'Accademia de Venise.

- Portrait d'un gentilhomme en manteau de fourrure, vers 1553, huile sur toile, 109 × 91, pavillon de la Meridiana, palais Pitti, Florence[19].

- Léda et le Cygne, 1555, huile sur toile, 147 × 147, musée des Offices, Florence[19].

- Joseph et la femme de Putiphar, vers 1555, huile sur toile, 54 × 117, musée du Prado, Madrid[20]

- Assomption de Maire, 1555, toile, 440 × 260, église dei Gesuiti[13].

- Suzanne et les Vieillards, 1555-1556, toile de 147 × 194 cm, Kunsthistorisches Museum de Vienne[18].

- La Délivrance d'Arsinoé, 1555-1556, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde.

- Le Christ lavant les pieds de ses disciples, vers 1556, huile sur toile de 201 × 408. Ornait le mur latéral de la chapelle du saint sacrement de l'église San Trovaso à Venise et faisait pendant à une Cène accrochée sur le mur gauche. Elle fut remplacée par une copie en 1720[21].

- La Descente de croix, 1556-1558, huile sur toile, 135,6 × 102, musée des beaux-arts de Caen[22].

- Le Christ guérit le paralytique, 1559, toile de 307 × 673, église San Rocco, Venise[13].

- La Cène, 1559, toile de 200 × 300 environ, sacristie de l'église Saint-François-Xavier, Paris[23].

- Portrait d'Alvise Cornaro, 1560, huile sur toile, 113 × 85, galerie Palatine, palais Pitti, Florence[19].

- Portrait de Paolo Cornaro Hermolai, 1561, huile sur toile de 102 × 81, musée des beaux-arts de Gand[24].

- Déposition du Christ, 1550-1560, toile, 227 × 294, gallerie dell'Accademia de Venise. Provient de l'église détruite de Santa Maria dell'Umiltà[25]

- Le Jugement dernier et Moïse recevant les Tables de la Loi et Les Hébreux préparant le veau d'or, 1560-1562, toiles de 1 450 × 590 cm, église de la Madonna dell'Orto[13].

- Les Noces de Cana, 1561, toile, 435 × 535, grande sacristie de l'église Santa Maria della Salute, Venise[13].

- La Naissance de Jean le Baptiste, toile, vers 1563, 270 × 204 cm, Chapelle de Sant’Atanasio, église de San Zaccaria de Venise.

_-_Presentation_at_the_temple_of_the_Virgin_(1552-1553)_by_Tintoretto.jpg.webp) Présentation de la Vierge au temple

Présentation de la Vierge au temple Saints Jérôme et André

Saints Jérôme et André_-_left_Transept_-_Santa_Maria_Assunta_by_Tintoretto.jpg.webp) Assomption de Marie

Assomption de Marie Lamentations sur le Christ mort

Lamentations sur le Christ mort_-_Tintoretto%252C_La_guarigione_del_paralitico_(1559).jpg.webp) Le Christ guérit le paralytique

Le Christ guérit le paralytique_-_Choir_-_The_Worship_of_the_Golden_Calf_-_Tintoretto.jpg.webp) L'Adoration du Veau d'or

L'Adoration du Veau d'or_-_Choir_-_The_Last_Judgment_by_Jacopo_Tintoretto.jpg.webp) Le Jugement dernier

Le Jugement dernier_Tintoretto.jpg.webp) La Naissance de Jean le Baptiste

La Naissance de Jean le Baptiste

- Deuxième intervention à la Scuola Grande de San Marco en 1562.

- La Découverte du corps de saint Marc, huile sur toile, 405 × 405 cm, Milan, pinacoteca di Brera.

- L'Enlèvement du corps de saint Marc, toile, 398 × 315 cm, gallerie dell'Accademia de Venise. Ce tableau dans lequel, on voit le commanditaire Tommaso Rangone, aidant au transport, provient de la salle du chapitre[13].

L'Enlèvement du corps de saint Marc

L'Enlèvement du corps de saint Marc

- 56 compositions pour la décoration de la Scuola Grande de San Rocco à Venise, 1564 à 1587, dont[13]

- Salle de l'Albergo :

- Saint Roch en gloire, 1564, toile, 90 × 121 cm, plafond.

- La Crucifixion, 1565, toile, 536 × 1 224 cm, salle de l'Albergo.

- Le Christ devant Pilate, 1566-1567, toile, 515 × 380 cm, salle de l'Albergo.

- Salle supérieure :

- Le Serpent d'airain, 1575-1576, toile, 840 × 520 cm, plafond.

- Le Frappement du rocher, et La Manne du désert, 1577, toile, 550 × 520 cm, plafond.

- Le Baptême du Christ, La Tentation du Christ, 1578-1581, toiles, 538 × 465 cm.

- La Nativité, 1578-1581, toile, 542 × 455 cm.

- La Cène, 1578-1581, toile, 538 × 487 cm.

- Salle inférieure :

- La Fuite en Égypte, 1582-1585, toile, 422 × 580 cm.

- Marie médite sur le futur et Marie médite sur le passé, 1585-1589, toiles de 425 × 209 cm.

- L'Annonciation, 1582-1585, toile de 422 × 545 cm.

- Après 1564

- Esquisse pour le Paradis, 1564, modifié en 1582, huile sur toile, 148 × 362 cm, Paris, musée du Louvre[9].

- La Cène, 1564-1566, huile sur toile, 90 × 121 cm, musée des beaux-arts de Caen.

- La Cène, 1564-1566, huile sur toile, 221 × 413 cm, chapelle du Saint Sacrement, église San Trovaso[13]. Elle avait pour pendant, Le Christ lavant les pieds de ses disciples, aujourd'hui à Londres.

- Portrait de Jacopo Sansovino, 1566, huile sur toile, 70 × 65, musée des Offices, Florence[19].

- La Vierge des Camerlenghi (ou des trésoriers), 1566-1567, toile, 221 × 521 cm, gallerie dell'Accademia de Venise. Elle provient du palais Camerlenghi au Rialto. Il s'agit d'un tableau votif commandé par les magistrats Michele Pisani, Lorenzo Dolfin et Marin Malipiero dont les armes figurent en bas à gauche du tableau[13].

- Ottavio Strada, 1567, toile de 128 × 101 cm, Rijksmuseum Amsterdam[26].

- Saint Roch en prison visité par l'ange, 1567, toile 307 × 673 cm, église San Rocco, Venise[13].

- Danaé, vers 1570, huile sur toile, 142 × 182 cm, musée des beaux-arts de Lyon.

- La Cène, vers 1570, toile, 142 × 182 cm, église San Polo, Venise.

- Épisodes d'une bataille, vers 1575-1580, huile sur toile, 146 × 230,7 cm, collection Alana (acquisition 2016), Newark (Delaware)[27].

- Quatre Allégories à la gloire des doges de Venise, 1577, Venise, palais des Doges.

- Dernière période

- Origine de la voie lactée, 1577-1579, huile sur toile de 148 × 165 cm, National Gallery, Londres[28].

- L'Adoration des bergers, vers 1578, huile sur toile de 76 × 87 cm, Courtauld Institute, Londres. Réalisé avec ou par son fils Domenico[29].

- Léda et le Cygne, 1578, huile sur toile, 162 × 218, musée des Offices, Florence[19].

- La Déploration du Christ, vers 1580, musée des beaux-arts de Nancy.

- Le Christ au puits et La Samaritaine au puits, 1580, huiles sur toile, 116 × 93 cm, musée des Offices, Florence. Décoraient autrefois les volets du buffet d'orgue de l'église San Benedetto[19].

- Gouverneur d'une place forte (Candie ?, 1580-1590, huile sur toile de 126 × 102 cm[30].

- La Flagellation du Christ, 1585-1590, toile de 118 × 106 cm, Kunsthistorisches Museum de Vienne[18].

- Autoportrait, 1588, 63 × 52 cm, Paris, musée du Louvre.

- Le Paradis, 1588, Venise, palais des Doges.

- La Cène et Les Hébreux au désert, 365 × 568 cm, 1592-1594, basilique San Giorgio Maggiore de Venise.

- Ariane, Vénus et Bacchus, Venise, palais des Doges.

- Portrait d’homme en buste, huile sur toile, 55 × 44,5 cm, musée des beaux-arts de Strasbourg.

- Le Christ lavant les pieds des disciples, Madrid, musée du Prado.

- Vierge à l’Enfant avec des saints, musée d'art et d'histoire de Narbonne.

- Portrait de gentilhomme, musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon.

- Non datés

- Diane et Endymion et Athéna et Arachné, huile sur toile, 145 × 272 cm, pavillon de la Meridiana, palais Pitti, Florence. Ces deux toiles décoraient à l'origine un plafond[19].

- Apollon et Minerve[31].

Le Paradis (1588), musée du Louvre, Paris.

Le Paradis (1588), musée du Louvre, Paris. La Bataille de Lépante (1572), esquisse d'une toile détruite dans l'incendie du palais des Doges en 1577, collection privée.

La Bataille de Lépante (1572), esquisse d'une toile détruite dans l'incendie du palais des Doges en 1577, collection privée. Ariane, Vénus et Bacchus (1576-77) palais des Doges, Venise.

Ariane, Vénus et Bacchus (1576-77) palais des Doges, Venise.

Représentations dans la fiction

- Le Tintoret apparaît dans un court roman historique de l'écrivaine française George Sand paru en 1838 : Les Maîtres mosaïstes. Il y défend la valeur artistique de la mosaïque face au scepticisme d'un autre peintre célèbre de son époque.

- Tintoret peignant sa fille morte, huile sur toile de Léon Cogniet.

Bibliographie

- Inventaire du département des arts graphiques, Musée du Louvre.

- Hervé Loilier, Histoire de l’art, SPADEM, 1994.

- Giandomenico Romanelli, Tintoret : la Scuola grande di San Rocco, Paris-Milan, Gallimard-Electa, 1995.

- Michel Hochmann, Venise et Rome, Genève, Droz, 2004.

- (en) Miguel Falomir Faus (dir.), Tintoretto, cat. expo (Madrid, Museo del Prado), Londres, Holberton, 2007.

- Guillaume Cassegrain, Tintoret, Paris, Éditions Fernand Hazan, 2010 (ISBN 9782754102865).

Sources

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Tintoretto » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tintoretto » (voir la liste des auteurs).

Expositions

- Tintoretto, Museo Nacional del Prado, Madrid, - .

- Tintoret. Naissance d'un génie, Paris, Musée du Luxembourg du au .

Notes et références

- L'identité du Tintoret a été révélée lors de l'exposition « Tintoretto » en 2007 au Prado 2007. Voir le catalogue de l'exposition sous la direction de Michel Falomir : Tintoretto, Madrid, Museo nacional del Prado, 472 p., 2007, Madrid.

- (en) Narim Bender, Jacopo Tintoretto, Osmora Incorporated, , p. 7.

- Sa date de naissance est approximative car son acte de baptême a été perdu dans un incendie qui a détruit les archives de San Polo. Elle est déduite d'un document de San Marziale enregistrant son décès le 31 mai 1594 à l'âge de 75 ans et huit mois (« 31 maggio 1594: morto messer Jacopo Robusti detto Tintoretto de età de anni 75 e mesi 8 ») et d'un portrait gravé en 1588 lui donnant l'âge de 70 ans. D'après (en) Anna Laura Lepschy, Tintoretto Observed : A Documentary Survey of Critical Reactions from the 16th to the 20th Century, Longo, , p. 15.

- (en) Roland Krischel et Anthea Bell, Jacopo Tintoretto, 1519-1594, Könemann, , p. 6

- National Gallery of Art, « Tintoretto: Artist of Renaissance Venice » (consulté le )

- Jean-Pierre Habert et Sylvie Béguin, Le paradis de Tintoret, 5 Continents, , p. 137.

- (en) Roland Krischel et Anthea Bell, Jacopo Tintoretto, 1519-1594, Könemann, , p. 50.

- Critique de Hervé Loilier, professeur d’histoire de l’art à l’École polytechnique.

- Note biographique du musée du Louvre.

- Marie-Hélène Lavallée, Guides Collections : Palais des Beaux Arts de Lille, Paris, Réunion des Musées Nationaux, , 245 p. (ISBN 2-7118-3516-2), p. 158.

- L'inscription latine précise : « Passant, n'oublie pas (de t'arrêter devant) l'ancienne demeure de Jacques Robusti, dit Tintoret, d'où sortirent à profusion d'innombrables tableaux réalisés avec art, par son pinceau et son esprit aiguisé, qu'on pouvait admirer en public et en privé. La sollicitude de l'actuel maître des lieux t'aidera à le savoir - 1842 ». Et en dessous : « Refait grâce aux finances municipales - 1881 ».

- L'épitaphe latine loue le peintre en ces termes : « Passant, voyageur, citoyen, arrête-toi et lis cette inscription jusqu'au bout. Sous ce marbre sont enfermées les cendres de l'Apelle vénitien JACQUES ROBUSTI, dit TINTORET. Par son génie passionné, ce grand imitateur de la nature en fit parler la poésie muette. Et c'est aux habitants du seul ciel que d'un pinceau vraiment divin, il insuffla la vie dans ses tableaux. Ceux-ci, le temps, quoique vorace, en les recueillant les préservera à juste titre. La renommée les placera dans le temple de l'immortalité, comme distinction éternelle de la peinture et de l'univers. LECTEUR, PRIE BIEN POUR UN TEL HOMME ET ALORS IL SERA MORT HEUREUX ».

- Giovanna Nepi Sciré, La Peinture dans les Musées de Venise, Éditions Place des Victoires, , 605 p. (ISBN 978-2-8099-0019-4), p.278.

- Mikhaïl Piotrovski, Ermitage, P-2 ART PUBLISHERS, v.2001, p. 112.

- Jacopo Soranzo, Milan.

- Cf. Jean-Louis Chrétien, Guy Lafon, Étienne Jolet, Marthe et Marie, Paris, Desclée de Brouwer, 2002, (ISBN 2-220-05060-2).

- Henry-Claude Cousseau, Le Musée des Beaux Arts de Nantes, Paris/Nantes, Fondation Paribas, , 125 p. (ISBN 2-907333-09-7, notice BnF no FRBNF35475626), p. 20.

- Wolfgang Prohaska, Le Kunsthistorisches Museum de Vienne : Peinture, C.H. Beck/Scala Books, , 128 p. (ISBN 3-406-47459-4, lire en ligne), p. 28-32.

- Mina Gregori (trad. de l'italien), Le Musée des Offices et le Palais Pitti : La Peinture à Florence, Paris, Éditions Place des Victoires, , 274 p. (ISBN 2-84459-006-3), p. 261-269.

- La Femme de Putiphar, Prado.

- Erika Langmuir, National Gallery : Le Guide, Flammarion, , 335 p. (ISBN 2-08-012451-X), p. 157.

- Jean-François Guillou, Les Grands Classiques de la Peinture, Paris, Éditions Solar, , 203 p. (ISBN 2-263-02329-1), p. 45.

- Sophie Rabiller, « Les trésors cachés des églises », sur La Parisien (consulté le )

- Robert Hooze, Musée des Beaux Arts de Gand, Musea Nostra, , p. 35.

- (it) « Déposition du Christ », sur Gallerie Accademia (consulté le )

- Emile Meijer, Les Trésors du Rijksmuseum Amsterdam, Paris, Scala Books, , 160 p. (ISBN 2-86656-022-1), p. 49.

- Carlo Falciani et Pierre Curie (dir.), La Collection Alana : Chefs-d'œuvre de la peinture italienne, Bruxelles, Fonds Mercator, , 216 p. (ISBN 978-94-6230-154-2)Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition au musée Jacquemart-André du 13 septembre 2019 au 20 janvier 2020, notice de Carlo Falciani p. 189

- Sylvie Blin, « la « furia » de Tintoret au Prado », Connaissance des Arts, no 647, , p. 42.

- (en) John Murdoch, The Courtauld Gallery : at Somerset House, Londres, Courtauld Institut of Art, , 128 p. (ISBN 0-500-95993-5), p. 42.

- Antonio Paolucci (commissaire de l’exposition), Miroir du Temps : Chefs-d'œuvre des musées de Florence, Silvana Editoriale et Musée des beaux-arts de Rouen, (OCLC 496465908), p. 162.

- François Daulte, La Collection Bentinck-Thyssen aux Musées de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, Bibliothèque des Arts, Lausanne, , p. 15.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- (en) Le Tintoret dans Artcyclopedia.

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Service bibliothécaire national

- Bibliothèque nationale de la Diète

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Catalogne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Bibliothèque apostolique vaticane

- Bibliothèque nationale d’Australie

- Bibliothèque nationale tchèque

- Bibliothèque nationale du Portugal

- WorldCat

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- J. Paul Getty Museum

- Musée des beaux-arts du Canada

- National Gallery of Victoria

- Royal Academy of Arts

- (en) Art UK

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en + de) Collection de peintures de l'État de Bavière

- (en) ECARTICO

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (es + en) Musée du Prado

- (de + en) Musée Städel

- (en + es) Musée Thyssen-Bornemisza

- (en) Museum of Modern Art

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Portrait Gallery

- (en + sv) Nationalmuseum

- (en + nl) RKDartists

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Union List of Artist Names

- Portail de la peinture

- Portail des arts

- Portail de la Renaissance

- Portail de l’Italie