Bataille de Fort Oswego

La bataille de Fort Oswego, également appelée bataille de Chouaguen, a été une victoire française du théâtre nord-américain de la guerre de Sept Ans gagnée malgré la vulnérabilité militaire de la Nouvelle-France. Dans la semaine du , une force commandée par Montcalm composée de soldats de métier, de la milice canadienne et d'Indiens captura et occupa les fortifications britanniques du fort Oswego, sur la rive sud du lac Ontario (à l'emplacement de la ville éponyme dans l'État américain de New York près de Syracuse) — les Français nommaient Oswego « Chouaguen ». En plus de 1 700 prisonniers, les forces de Montcalm ont saisi les 121 canons du fort. La chute du fort marque un arrêt à la progression britannique dans la région et leva la menace sur le fort voisin de Frontenac. La bataille fut notable pour avoir démontré que la tactique européenne traditionnelle de siège était valable sur le champ de bataille nord-américain, si appliquée correctement et dans les bonnes circonstances[1]. La guerre en Amérique du Nord, avec l'arrivée de troupes régulières, l'utilisation de canons, l'amélioration des fortifications, les lignes d'approvisionnements de matériels et de munitions s’approchait progressivement des méthodes européenne. La Bataille de Fort William Henry l'année suivante en est un exemple[2].

| Date | 10 au |

|---|---|

| Lieu | Oswego (N.Y.) |

| Issue | Victoire française importante avec de nombreux prisonniers anglais : 1 700 hommes |

| Louis-Joseph de Montcalm | James Mercer |

| 3 000 hommes | 2 000 hommes |

| 30 morts ou blessés | 80 morts 1 700 prisonniers |

Batailles

- Minorque (navale) (1756)

- Pirna (1756)

- Lobositz (1756)

- Reichenberg (1757)

- Prague (1757)

- Kolin (1757)

- Hastenbeck (1757)

- Gross-Jägersdorf (1757)

- Moys (1757)

- Rochefort (1757)

- Rossbach (1757)

- Breslau (1757)

- Leuthen (1757)

- Carthagène (navale) (1758)

- Olomouc (1758)

- Saint-Malo (1758)

- Rheinberg (1758)

- Krefeld (1758)

- Domstadl (1758)

- Cherbourg (1758)

- Zorndorf (1758)

- Saint-Cast (1758)

- Tornow (1758)

- Lutzelberg (1758)

- Hochkirch (1758)

- Bergen (1759)

- Kay (1759)

- Minden (1759)

- Kunersdorf (1759)

- Neuwarp (navale) (1759)

- Hoyerswerda (1759)

- Baie de Quiberon (navale) (1759)

- Maxen (1759)

- Meissen (1759)

- Glatz (1760)

- Landshut (1760)

- Corbach (1760)

- Emsdorf (1760)

- Dresde (1760)

- Warburg (1760)

- Liegnitz (1760)

- Rhadern (1760)

- Berlin (1760)

- Kloster Kampen (1760)

- Torgau (1760)

- Belle-Île (1761)

- Langensalza (1761)

- Cassel (1761)

- Grünberg (1761)

- Villinghausen (1761)

- Ölper (1761)

- Kolberg (1761)

- Wilhelmsthal (1762)

- Burkersdorf (1762)

- Lutterberg (1762)

- Almeida (1762)

- Valencia de Alcántara (1762)

- Nauheim (1762)

- Vila Velha de Ródão (1762)

- Cassel (1762)

- Freiberg (1762)

- Jumonville Glen (1754)

- Fort Necessity (1754)

- Fort Beauséjour (1755)

- 8 juin 1755

- Monongahela (1755)

- Petitcoudiac (1755)

- Lac George (1755)

- Fort Bull (1756)

- Fort Oswego (1756)

- Kittanning (1756)

- En raquettes (1757)

- Pointe du Jour du Sabbat (1757)

- Fort William Henry (1757)

- German Flatts (1757)

- Lac Saint-Sacrement (1758)

- Louisbourg (1758)

- Le Cran (1758)

- Fort Carillon (1758)

- Fort Frontenac (1758)

- Fort Duquesne (1758)

- Fort Ligonier (1758)

- Québec (1759)

- Fort Niagara (1759)

- Beauport (1759)

- Plaines d'Abraham (1759)

- Sainte-Foy (1760)

- Neuville (1760)

- Ristigouche (navale) (1760)

- Mille-Îles (1760)

- Signal Hill (1762)

- Saint-Louis (1758)

- Gorée (1758)

- Gambie

_relief_location_map.png.webp)

|

|

Contexte

Après une série d'escarmouches au début de l'année 1756, le premier mouvement est opéré par Montcalm qui décide de prendre Fort Oswego, sur le lac Ontario. La prise de ce fort permettrait en effet aux Français de protéger Fort Niagara et Fort Duquesne d'éventuelles avancées britanniques en établissant une ligne continue de forts français du Québec au Mississippi.

Déroulement

Le , Montcalm arrive à Fort Frontenac avec l'espoir de mener l'assaut sur Fort Oswego. Il a cependant des doutes quant aux capacités de ses troupes irrégulières à mener un siège en bonne et due forme. Malgré ces doutes, l'attaque est lancée.

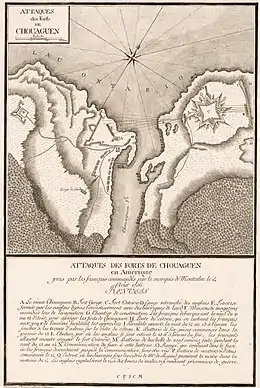

L'armée de Montcalm est forte de trois mille hommes — une moitié de réguliers, une autre d'irréguliers — accompagnés de deux cent cinquante indiens. Par marche de nuit, pour utiliser l'effet de surprise, Montcalm arrive le 10 août à minuit à l'embouchure de la rivière Oswego et commence immédiatement à mettre son artillerie à l'œuvre. La zone comprend en fait trois forts : un sur la rive ouest (Fort Ontario), un sur la rive est (Fort Oswego) et un autre légèrement plus à l'est (Fort George). Des trois, seul le fort Oswego est à même de tenir un siège. Fort George est abandonné avant l'arrivée de Montcalm et sa garnison rejoint Fort Oswego. Fort Ontario est rapidement mis hors de combat et, de même, sa garnison est rapatriée vers Fort Oswego. La garnison de Fort Oswego se compose alors de mille sept cents hommes, exclusivement irréguliers, appuyés par trente-trois canons et avec un bon commandant (le colonel Mercer).

Montcalm est cependant bien meilleur et dispose de forces plus nombreuses. Il installe une batterie à l'emplacement du Fort Ontario et commence à bombarder Fort Oswego tout en envoyant ses alliés indiens mener une guérilla sur les arrières du fort sur la rive ouest. Rapidement, la supériorité française est visible et Mercer est tué. N'ayant aucune nouvelle des renforts britanniques, la garnison capitule le 14 août. Les Français capturent mille six cents hommes, cent vingt-et-un canons, six vaisseaux armés et de nombreuses embarcations prévues pour être utilisées contre Fort Niagara et Fort Frontenac. Les forts sont ensuite détruits.

Conséquences

Cette victoire est très importante pour le moral des troupes ; elle permet aux Français de prendre le contrôle de tout l'arc qui va du Québec à la Louisiane puisqu'aucun autre fort britannique ne se trouve dans cette zone. En outre, la destruction des forts, plutôt que leur occupation, est un message envoyé aux indiens qui voient cette destruction comme une étape vers un retour à la propriété de leurs terres ancestrales.

Sources

- (en) William Wood, The Fight for Oversea Empire: The Declaration of War, dans Adam Shortt, Arthur G. Doughty, Canada and Its Provinces, Vol. I, Toronto, Glasgow, Brook & Company, 1914, 312 p., p. 246-254 (extrait sur le site Marianopolis).

- Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, Paris, éditions Perrin, coll. « Tempus », , 851 p. (ISBN 978-2-262-07502-6)

- Jonathan Dull, La Guerre de Sept Ans, Bécherel, coll. « Les Perséides », .

- Guy Frégault, La Guerre de la Conquête 1754/1760, Fides, 1955 (rééd. 2009).

- Lucien Bély, Les relations internationales en Europe au XVIIe – XVIIIe siècles, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Thémis », , 731 p. (ISBN 2-13-044355-9).

- Jean Bérenger et Jean Meyer, La France dans le monde au XVIIIe siècle, Paris, SEDES, coll. « Regards sur l'Histoire », , 380 p. (ISBN 2-7181-3814-9).

- Laurent Veyssière (dir.) et Bertrand Fonck (dir.), La guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, Québec, Septentrion (Canada) et PUPS (France), , 360 p. (ISBN 978-2-89448-703-7)

- Conquering the American Wilderness: The Triumph of European Warfare in the Colonial Northeast Guy Chet: 8601417524985

Autres lectures

- D. Peter MacLeod (trad. de l'anglais), Les Iroquois et la guerre de Sept Ans [« The Canadian Iroquois and the Seven Years' War »], Montréal, VLB, coll. « Études québécoises » (no 52), , 276 p. (ISBN 978-2-890-05713-5).

- Changer le système de la guerre, le siège en Nouvelle-France, 1755-1760 Auteur : Michel Thévenin Parution: 19 octobre 2020 260 pages (ISBN 2763752446).

Articles connexes

Notes et références

- Conquering the American Wilderness: The Triumph of European Warfare in the Colonial Northeast. p.111 Chet, Guy: (ISBN 9781558493827)

- Michel Thévenin, 2018. Une guerre "sur le pied européen"? La guerre de siège en Nouvelle-France pendant la guerre de Sept Ans. Maîtrise en histoire avec mémoire Maître ès arts (M.A.) tableau 8

- Portail de l’histoire militaire

- Portail du royaume de France

- Portail de la Nouvelle-France