Plouider

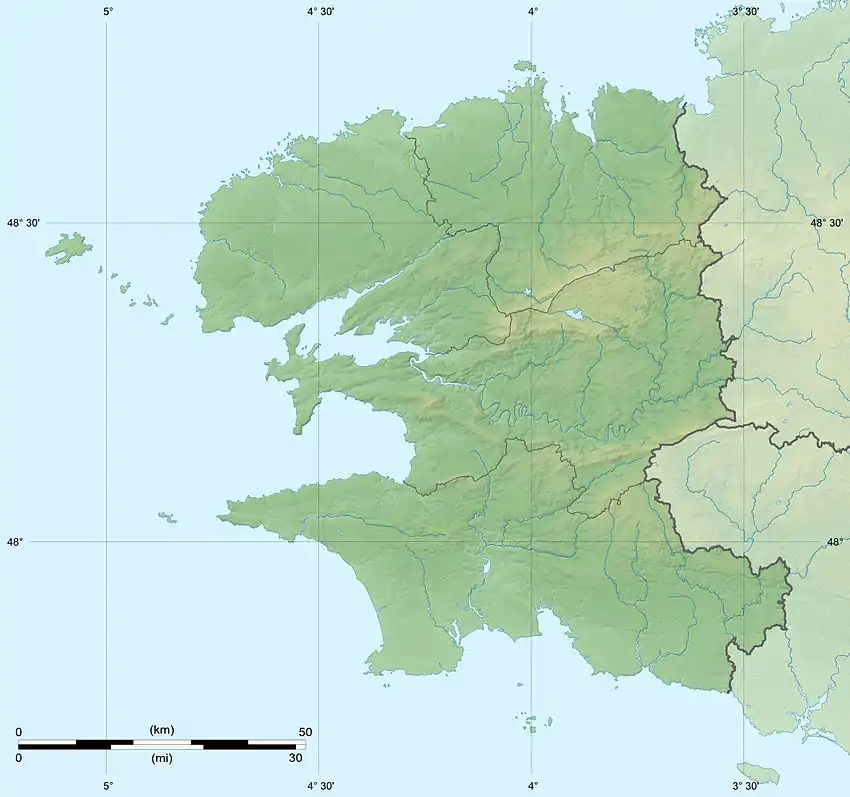

Plouider [pluidɛʁ] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Plouider | |

La chapelle Saint-Fiacre à Pont-du-Châtel en Plouider. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté Lesneven Côte des Légendes |

| Maire Mandat |

René Paugam 2020-2026 |

| Code postal | 29260 |

| Code commune | 29198 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plouidérois |

| Population municipale |

1 852 hab. (2018 |

| Densité | 78 hab./km2 |

| Population agglomération |

25 712 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 37′ nord, 4° 18′ ouest |

| Altitude | Min. 2 m Max. 86 m |

| Superficie | 23,63 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lesneven |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel de la commune de Plouider |

Géographie

Description

Plouider est située à environ 5 km au sud de la grève ou baie de Goulven, située en bordure de la Manche, et à 6 km au nord-nord-est de la ville de Lesneven. Son finage communal est limité au sud par le Quillimadec[1], petit fleuve côtier qui se jette dans la Manche entre Kerlouan et Guissény. Un autre tout petit fleuve côtier, en fait un ruisseau, la Flèche, traverse la commune, passant en particulier par le gros hameau de Pont-du-Châtel. Les altitudes varient entre 11 mètres à l'ouest, là où le Quillimadec quitte le territoire communal à 67 mètres près de Coat Menac'h. Le bourg de Plouider est très décentré vers le nord au sein du finage communal, le territoire de la commune voisine de Goulven s'étendant jusqu'à la limite nord du bourg de Plouider. Runéven et le Mouster à l'est, Coat Menac'h et Pen ar Creach au sud, Dourmap, Kersava et Kéréolé à l'ouest sont les autres hameaux principaux de la commune.

Communes limitrophes

À l'ouest, Plouider est séparée des communes voisines de Lesneven, Saint-Frégant, Kernouës et Guissény par un petit fleuve côtier, le Quillimadec.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[4]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Brignogan », sur la commune de Plounéour-Brignogan-plages, mise en service en 1982[8] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[9],[Note 3], où la température moyenne annuelle évolue de 11,8 °C pour la période 1971-2000[10], à 12 °C pour 1981-2010[11], puis à 12,3 °C pour 1991-2020[12].

Urbanisme

Typologie

Plouider est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4],[13],[14],[15]. La commune est en outre hors attraction des villes[16],[17].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[18]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[19],[20].

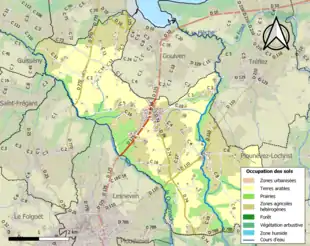

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (97 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (97,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (46,3 %), zones agricoles hétérogènes (33,8 %), prairies (16,9 %), zones urbanisées (2,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,3 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Plebs Desiderii aux XIIe et XIIIe siècles[23], Ploedider vers 1330[24] et en 1467, Plouedider en 1426, Ploezider en 1470, Guic Ider, Ploedider en 1481, Guictider en 1486, Guicdider en 1491, Ploe Uyder en 1534[23].

Plouider vient du breton ploe (paroisse) et de Ider/Dider : « La paroisse de Ider »[24].

Le nom breton de la commune est Plouider[23].

Histoire

Étymologie et origines

La devise de Plouider est "Plouider, atao huelloc'h", signifie en français "Plouider toujours plus haut"

Plouider (Ploe Ider ou Guic Ider, puis Ploe Dider ou Guicdider ou Ploe Uyder) est une grande paroisse de l'Armorique primitive de l’évêché de Léon, fondée au VIe siècle (?). Aux XIIe siècle et XIIIe siècle, l’appellation de Plebs Désiderii explique que le saint éponyme de la paroisse (plou en breton) fut dès cette époque assimilé à saint Didier, patron de l’église où il est statufié en évêque[25] ; mais l’anthroponyme Ider est aussi attesté, notamment dans un acte de 1230 ; il existe, par exemple, des villages de Kerider à Plounéventer et Cléder.

Plouider s’étendait à l’origine sur un très grand territoire, englobant les paroisses voisines de Goulven, Languengar et même Plounévez-Lochrist, Tréflez et Lanhouarneau, et débordant sur le territoire actuel d’autres paroisses comme Kernouës, Lesneven ou Saint-Méen (rectification de limites de communes en 1948 et 1954). De nombreux calvaires et croix témoignent de ce passé paroissial. Plouider avait pour trève Pont-du-Châtel où se trouve la chapelle Saint-Fiacre, ancienne église tréviale.

Le peuplement de ce territoire remonte à la Préhistoire comme en témoignent quelques dolmens comme celui de Kerbervas. Il ne subsiste pas de traces particulières de l’occupation romaine mais la proximité de la cité de Vorganium (Kerilien en Plounéventer) ou la légende du roi Izur (du château de Morizur) permettent d’envisager la présence des Romains dans la région.

Moyen Âge

Le début du Moyen Âge est marqué par les invasions des Vikings qui cherchent à pénétrer dans le territoire, notamment en remontant les vallées de La Flèche et du Quillimadec : la tradition situe au village de Runéven sur la Flèche la bataille opposant au Xe siècle (936) le comte Even (ou Neven) aux envahisseurs normands. C’est aussi l’époque de la construction des mottes castrales dominant le cours des deux rivières pour surveiller la côte et protéger l’arrière-pays (Morizur, Roudoushir, Trever, Pont ar Chalvez). La base du donjon de Morizur et des restes de fortification étaient encore visibles dans la première moitié du XIXe siècle selon le Chevalier de Fréminville[26]. Le « Pont Gaulois » sur la Flèche doit aussi trouver son origine à cette époque.

À la fin du Moyen Âge, les dangers d’invasion étant écartés et le calme rétabli à l’intérieur des terres autour du château de Lesneven, les familles nobles commencent à descendre de leurs mottes pour construire à leur pied des manoirs-résidences plus confortables et organiser l’exploitation du domaine seigneurial. La plupart des villages de Plouider possèdent encore des traces ou le souvenir de ces manoirs : Beuzit, Kerouriou, Mesperennez, Morizur, Coat Menach, Lestevenoc, Dourmap…

Les archives ont gardé la trace de Guéguen Kerlouan, qui vivait en 1365, qui eut un fils, Alain de Kerlouan, marié avec Péronelle de Coëtivy (Coetivi), et qui habitait le manoir de Brenbuzual (actuellement Brondusval, dans la commune de Plouider)[27]. Leur fille Adélice (Adeline) de Kerlouan épousa en 1392 Tanguy de Parecevaux, seigneur de Mézarnou en Plounéventer[28].

Époque moderne

À l’époque moderne, Plouider est une grande paroisse agricole vivant de la culture des céréales mais aussi de celle du lin, à côté de l’élevage (les chevaux et les bovins). L'église paroissiale Saint-Didier fut reconstruite en 1771. Un ossuaire, daté du XVIIIe siècle, se trouvait à proximité, mais il a été détruit vers 1935.

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plouider de fournir 53 hommes et de payer 347 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[29].

Une épidémie de fièvre typhoïde sévit, comme dans la plupart des paroisses voisines, à Plouider en 1775, y faisant cette année-là 84 morts[30].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plouider en 1778 :

« Plouider ; sur une montagne ; à 5 lieues à l'ouest-sud-ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêché ; à 44 lieues de Rennes et à 1 lieue de Lesneven, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse relève du Roi et comte 1 400 communiants[31] ; la cure est présentée par l'évêque. (...). On connaît dans cette paroisse les maisons nobles nommées Mesle-Perennes [Mesperenez[32], Listourdu, Penanprat, Coëtmenech [Coatmenac'h[33]], Pratalan, la Flèche[34], Kervélégan [Kerveuleugan[35]], Kerouriou-Lochan[36], et Lestevenec [Lestevennoc[37]]. Ce territoire, qui est arrosé par les eaux de plusieurs bras de mer, est fertile et très exactement cultivé[38] »

La liste des manoirs fournie par Jean-Baptiste Ogée est incomplète : plusieurs autres existaient alors (27 manoirs ont été recensés à Plouider) : Creac'h Mellic[39], Kervasdoué[40], Kerozet[41], Kertanguy[42], Rodalvez[43], Dourmap[44], Kerivin[45], Torraneac'h[46] et Beuzit[47]. Mais aucun de ces manoirs n'était plus habité par les familles nobles, mais par leurs fermiers ou de riche bourgeois[48].

Le manoir de Mespérennès (Mespérennez), construit entre le XVe siècle et le XVIIIe siècle, se trouvait alors dans la paroisse de Plouider (il est désormais dans la commune de Saint-Méen à la suite d'une modification des limites communales survenue en 1954) ; il a appartenu successivement aux familles de Saint-Denis, de Touronce, de Kersauzon et de Trécesson[49].

Révolution française

Lors de la Révolution de 1789, la nouvelle commune de Plouider a la particularité d’élire son recteur, l’abbé Picart, comme premier maire en 1790. Celui-ci, prêtre réfractaire, ayant refusé de prêter serment de fidélité à la Constitution civile du clergé, doit ensuite laisser sa place à des notables issus des riches familles paysannes, à commencer par Jean Bergot. Plusieurs de ces familles achètent les fermes des domaines seigneuriaux des nobles émigrés qui ont été confisqués par les autorités révolutionnaires et qui sont ensuite vendus comme biens nationaux.

Pont-du-Châtel

Pont-du-Châtel fut longtemps une trève dépendant de la paroisse de Plouider avant d'être incorporé à la commune de Plouider lors de la création des communes en 1792.

Construite en 1564, la chapelle Saint-Fiacre, ancienne église tréviale, a un clocher de style Beaumanoir, accosté de contreforts munis de niches, d'une tourelle d'escalier semi-circulaire et d'une galerie en encorbellement[50]. La chapelle possède un bénitier de style Renaissance et abrite de nombreuses statues : saint Fiacre, saint Jean-Baptiste, saint Pol de Léon, une Vierge à l'Enfant, une Vierge foulant le dragon, un Crucifix et un Christ attendant le supplice[51]. Une fontaine, avec une statue de saint Fiacre, coule sous le chevet de la chapelle. Côté nord, un petit porche à colonnettes, daté de 1574, est protégé par un toit de pierre à double pente[52]. La chapelle est surtout connue par sa "fenêtre aux lépreux", une véritable meurtrière, se trouvant sur le bas-côté gauche, qui permettait aux "kakous", dits aussi "caqueux" du hameau voisin de Kerandraon, tonneliers ou cordiers depuis des générations, d'assister aux offices sans côtoyer les autres fidèles[53].

Chapelle Saint-Fiacre : le clocher.

Chapelle Saint-Fiacre : le clocher. Chapelle Saint-Fiacre : flanc nord et la "fenêtre aux lépreux".

Chapelle Saint-Fiacre : flanc nord et la "fenêtre aux lépreux". Chapelle Saint-Fiacre : la "fenêtre aux lépreux".

Chapelle Saint-Fiacre : la "fenêtre aux lépreux". Chapelle Saint-Fiacre : statue de saint Fiacre.

Chapelle Saint-Fiacre : statue de saint Fiacre. Chapelle Saint-Fiacre : statue du Christ attendant le supplice.

Chapelle Saint-Fiacre : statue du Christ attendant le supplice.

Le moulin de Pont-du-Châtel, qui date de 1788, sur la Flèche, était l'un des 14 moulins existant sur le territoire de la commune de Plouider ; ancien moulin à farine, qui fut transformé en minoterie en 1940, l'énergie électrique se substituant à celle fournie par l'eau[54]. Le bâtiment principal est remarquable par son apotheiz ("avancée") semi-circulaire, à l'instar de la mairie de Ploudaniel.

Les guerres du XIXe siècle

Les guerres napoléoniennes auraient fait 41 victimes sur les champs de bataille de toute l’Europe (victimes dont les corps ont été identifiés et le décès signalé). Les autres guerres du XIXe siècle auraient fait 56 victimes, dont 3 lors de l'Expédition d'Espagne en 1823, 12 pendant la Conquête de l'Algérie entre 1830 et 1872, 1 en Italie en 1849 lors de l'Expédition de Rome, 13 lors de la Guerre de Crimée entre 1853 et 1856, 4 lors de l'Expédition du Mexique entre 1861 et 1867, 5 pendant la guerre franco-allemande de 1870, 5 pendant la Conquête de l’Indochine entre 1864 et 1884, 13 lors de conflits divers en Afrique et Outre-mer liés à la colonisation.

Plouider en 1853

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plouider en 1853 :

« Plouider (sous l'invocation de saint Didier) ; commune formée par l'ancienne paroisse du même nom, aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Kerisiou, Dour-Map, Kervelegan, Kerivin, Kersantit, Coat-Manac'h, Trégoavant, Lescout. Manoirs de Morizur, de Prat-Allan, de La Flèche. Superficie totale : 3 097 ha, dont (...) terres labourables 1670 ha, prés et pâtures 382 ha, bois 104 ha, vergers et jardins 41 ha, landes et incultes 678 ha (...). Moulins : 14 (du Roudou, Lescoat, au Duc, de Coatmanac'h, du Châtel, à eau). (...) Géologie : gneiss. On parle le breton[55]. »

Les écoles de Plouider au XIXe siècle

Au XIXe siècle, Plouider se distingue encore sur le plan de l’enseignement, en créant deux écoles communales : une pour les garçons avec des instituteurs laïcs et une pour les filles confiée à des religieuses de la congrégation des Filles de la Sagesse (une maison de charité : école des filles et pharmacie). Une école privée avait été ouverte « au Pont de Chatel » par Ambroise Gac en 1859 avant d’être nommé instituteur communal en 1867. Pendant deux ans, il continua d’exercer à Pont-du-Châtel car il n’y avait pas de local convenable au bourg. Il fallut attendre la rentrée de 1869 pour l’installation de l’école communale au chef-lieu et la fermeture de celle de Pont-du-Châtel. À plusieurs reprises (en 1873, 1882, 1929 et 1946), l’administration, appuyée sur des demandes de parents, a demandé à la commune de créer une école de hameau à Pont-du-Châtel mais à chaque fois le conseil municipal a rejeté cette demande.

Après les lois Jules Ferry de 1881-1882, créant l’école publique, gratuite, laïque et obligatoire, l’administration finit par décider de laïciser l’école communale des filles de Plouider en 1897 et d’y interdire les religieuses qui sont expulsées. Mais celles-ci, avec l’appui du clergé local et de la plupart des parents d’élèves, ouvrent rapidement une école privée qui regroupe la grande majorité des filles et face à laquelle l’école publique des filles ne survit pas longtemps. La question de la fermeture de l’école des filles apparaît en 1919 et après un essai de classe mixte (géminée ?) pour les petits contre l’avis du conseil municipal, l’inspecteur primaire accepte la fermeture « sous la réserve que la classe inoccupée de l’école des filles revienne à sa destination normale en cas de besoin ». C’est finalement en 1967 que la désaffectation du bâtiment de « l’ancienne école des filles » pour y installer la totalité de la mairie qui avait ses locaux principaux dans l’école des garçons (Espace Rencontres d’aujourd’hui). Enfin, l’école publique mixte de Plouider est fermée à son tour à la rentrée de 1972 sur décision du recteur de l’Académie de Rennes.

L'épidémie de variole de 1864

En 1864, 1 517 cas de variole sont recensés dans le département du Finistère, dont de nombreux cas dans le canton de Lesneven :

« La variole a fait de nombreuses victimes dans plusieurs communes du canton : Plouider, Ploudaniel et Kernouës ont été les communes les plus éprouvées : les cas de mort y ont été nombreux. Plounéour-Trez, Kerlouan, Goulven ont eu aussi beaucoup de malades, mais la mortalité y a été moins sensible[56]. »

La fontaine Saint-Didier

Hervé Burel évoque les pratiques qui avaient cours à la fontaine Saint-Didier : « Le saint patron de cette fontaine était saint Didier, et c'est pendant les semaines de la Pentecôte qu'à lieu le pardon. Pendant ces semaines, les femmes venaient avec leurs petits enfants encore au sein faire trois fois le tour de la fontaine. Ensuite, en faisant une prière en l'honneur du saint, la mère déshabillait le bébé et le plongeait jusqu'au menton dans l'eau froide. J'ai souvent vu des mères qui, par superstition, appuyaient sur les épaules de leurs enfants pour les enfoncer dans cette eau froide (...)[57].

Notre-Dame-des-Malades

La donation d'un terrain en 1872 permit la construction de la chapelle Notre-Dame-des-Malades, financée par les offrandes des fidèles et achevée en 1873 : de style néogothique, elle fut le lieu de célébration d'un grand pardon chaque mois de décembre, avec trois jours consécutifs de prières. Son nom serait dû à l'existence antérieure à proximité d'une vieille maison qui aurait été un asile pour les malades et les indigents et il était prévu lors de la construction de la chapelle qu'un nouvel hospice pour vieillards soit construit, mais ce ne fut pas le cas[58].

Pont-du-Châtel et son pardon

Hervé Burel décrit ainsi Pont-du- Châtel vers la fin du XIXe siècle : « À l'époque où je fréquentais ce bourg, il y avait trois auberges, deux maréchaux-ferrant, un charpentier, des tailleurs et tailleuses, des vannier et des cordier, des chasseurs et des pêcheurs, des fainéants en plus ou moins grand nombre, et autant d'ivrognes ; bref, on trouvait toutes sortes d'artisans pauvres dans le bourg ». Il y avait aussi sept ou huit moulins à eau [dans la commune], dont celui de Pont-du-Châtel, qui actionnait cinq meules[57].

Hervé Burel décrit ainsi le pardon de la chapelle Saint-Fiacre : « On célèbre le pardon de Pont-du-Châtel tous les ans le premier dimanche de septembre ; on l'appelé le "pardon des prunes pourries". Il vient un nombre considérable de personnes à ce pardon car la moisson est souvent rentrée pour cette date et les gens ont donc tout loisir de venir jusqu'à ce bourg, l'un des endroits les plus plaisants du canton de Lesneven »[57].

Le XXe siècle

Le chemin de fer

À la fin du XIXe siècle, Plouider a connu l’arrivée du chemin de fer. La ligne Landerneau - Plounéour-Trez est ouverte le et la ligne Lesneven - Plouider - Plouescat est créée en juin-juillet 1904. La gare de Plouider constituait donc une gare de triage avec un poste d’aiguillage au carrefour des deux lignes. Il passait plusieurs trains par jour et il pouvait y en avoir trois ou quatre ensembles à la gare, des trains de marchandises et des trains de voyageurs. La ligne est fermée une première fois en 1939 sur décision du conseil général du Finistère pour des raisons économiques mais elle est remise en service en 1941 par l’armée allemande d’occupation. Elle est définitivement fermée après la guerre en octobre-, tant pour le service voyageurs que le service marchandises.

La Belle Époque

Le clocher de l'église paroissiale fut détruit par la foudre le et reconstruit sur le modèle de celui de l'église de Saint-Méen[59].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plouider porte les noms de 104 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux, deux au moins (Jean Favé[60], Jean Jeffroy) sont des marins morts en mer ; Michel Caraës a été tué dès en Belgique à Virton ; Sébastien Bodennec est mort en captivité en Allemagne ; Paul Pennors est mort de maladie à Salonique (Grèce) le , donc après l'armistice, alors qu'il était membre de l'expédition de Salonique ; la plupart des autres sont morts sur le sol français[61].

L'ancien monument aux morts de Plouider.

L'ancien monument aux morts de Plouider. Le nouveau monument aux morts de Plouider (inauguré en 2015) ; à l'arrière plan la chapelle Notre Dame des Malades.

Le nouveau monument aux morts de Plouider (inauguré en 2015) ; à l'arrière plan la chapelle Notre Dame des Malades.

L'Entre-deux-guerres

En 1923, il y avait 4 filles à l'école publique de Ploudaniel contre 106 filles dans l'école catholique de la commune[62].

La Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale a fait 18 victimes militaires et 9 victimes civiles à Plouider.

L’armée allemande a laissé des traces de son occupation de la commune entre 1940 et 1944, notamment avec la batterie du Veuleury qui était composée de 4 canons de 105 mm sous casemates, avec six bunkers et des mitrailleuses. Elle était chargée de la défense de l’anse de Goulven - Keremma et de Kerlouan - Brignogan, sites possibles de débarquement des Alliés, dans le cadre du Mur de l’Atlantique installé par les Allemands tout au long des côtes françaises. Cette batterie a bombardé la ville de Lesneven lors de l’arrivée des Américains le , détruisant en particulier le dôme du clocher de l’église. Les Allemands ont évacué le site dans la nuit du 7 au , en faisant exploser leur réserve de munitions entreposée dans un des blockhaus.

Le , deux soldats russes (supplétifs de l'armée allemande) tuent au village de Kerozet un paysan de 66 ans qui leur refusait du pain, des œufs et du beurre[63].

L'après Seconde Guerre mondiale

Un soldat originaire de Plouider est mort pendant la Guerre d'Indochine et deux pendant la Guerre d'Algérie.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

Parti : au premier d'or à la moucheture d'hermine de sable en chef et au rencontre de vache du même en pointe, au second d'azur à la moucheture d'hermine d'argent en chef et au rencontre de vache du même en pointe ; à la croix latine alésée d'argent, chargée d'un glaive tombant de sable, brochant sur le tout.

Commentaires : C’est en 1979, que l’idée d’un blason émerge du conseil municipal. Une commission extra- municipale se met en place pour étudier ce projet. Celle-ci est composée de Roger Calvez maire, de l’amiral Hervé Jaouen, Gérard Quéré, Bernard L’Her et Yvon Kerléguer. Le blason lui-même a été réalisé par Yann Nicolas, en relation avec la commission départementale d’héraldique.

Signification des armoiries :

|

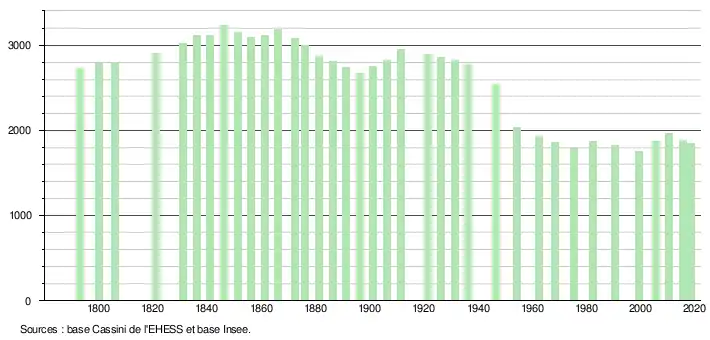

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[65]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[66].

En 2018, la commune comptait 1 852 habitants[Note 5], en diminution de 6,09 % par rapport à 2013 (Finistère : +0,86 %, France hors Mayotte : +1,78 %).

Commentaire : Plouider connaît son pic démographique en 1846, mais enregistre un solde migratoire négatif de 1 340 personnes pendant les quatre décennies qui suivent[69].

Politique et administration

Monuments

- L'église Saint-Didier a été rebâtie en 1771 avec des matériaux provenant de Kergonadeac'h en Cléder. L'église abrite les statues de saint Didier, saint Eloi (probablement par confusion avec saint Alor), saint Xavier, sainte Agathe, saint Yves et une Vierge-Mère.

- Le manoir du Beuzit (« Buis » ou « Boissière » en français) ; son premier membre connu, Guillaume Beuzit vivait au XVe siècle ; ce manoir fut acquis au XVIIe siècle par la famille Kergoff[71].

- Monuments aux morts 1914-1918.

- La chapelle Saint-Fiacre (à Pont-du-Châtel).

- La chapelle Notre-Dame-des-Malades (au bourg de Plouider).

- Moulins.

.JPG.webp) Pont-du-Châtel - Crémaillères des vannes du Moulin sur la rivière « La Flèche ».

Pont-du-Châtel - Crémaillères des vannes du Moulin sur la rivière « La Flèche ».

Culture

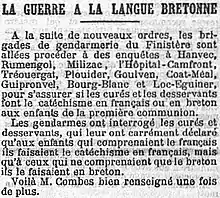

Langue bretonne

- L'adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le .

Musique bretonne

- « La noisette » - chanson de Plouider.

Personnalités liées à la commune

- Hervé Burel (né en 1858 à Plouider, décédé en 1943 à Guipavas), paysan, marin, auteur de deux cahiers rédigés en breton où il raconte la vie de quatre générations de paysans de Plouider dans un livre traduit en français et publié par Nelly Blanchard[57].

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2021, millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2020, date de référence statistique : 1er janvier 2018.

Notes

- François Madec, né le à Plouider, décédé le à Plouider.

- Jean Bergot, né le à Plouider, décédé le à Plouider.

- André Lunven, baptisé le à Lesneven, décédé le à Plouider.

- Yves Bescond, né le à Kerguoc (Kergroac) en Plouider, décédé le au manoir de Kerouriou en Plouider.

- Paul Patinec, né le à La Flèche en Plouider, décédé le au Leuré en Plouider.

- Laurent Le Bars, né le à Guengampou en Plouider, décédé le à Guengampou en Plouider.

- Vincent Berthou, né le à Plounéour-Trez, décédé le à Kerleven en Plouider.

- Charles Le Bars, né le à Guengampou en Plouider, décédé le au bourg de Plouider.

- Maurice Riou, né le à Plouider, décédé le à Plouider.

- Yves Marie Uguen, né le à Goulven, décédé le à Plouider.

- François Inizan, né le à Plouescat, décédé le à Plouider.

- Yves Le Bras, né le à Plouider.

- Goulven Person, né le à Plounévez-Lochrist, décédé le à Kerveleugan en Plouider.

- Maurice Le Bras, né le à Trégoarant en Plouider.

- Jean Riou, né le à Plouider, décédé le à Plouider.

Références

- Le Quillimadec est un petit cours d'eau long de 26,5 km, qui prend sa source sur les hauteurs de Plounéventer et forme la limite entre les communes de Ploudaniel, Trégarantec, Lesneven, Kernouës, Saint-Frégant et Guissény, situées sur sa rive gauche, et celles de Saint-Méen, Lanhouarneau, Plouider et Kerlouan, situées sur sa rive droite. À la fin du XVIIIe siècle, selon Jean-Baptiste Ogée, il faisait tourner 14 moulins.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Brignogan - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plouider et Plounéour-Brignogan-plages », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brignogan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plouider » (consulté le ).

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Paris, Editions Jean-paul Gisserot, coll. « Universels Gisserot » (no 22), , Universels Gisserot, p. (ISBN 978-2-87747-482-5, OCLC 2877474828, lire en ligne), p. 96.

- Selon A. Marteville et P. Varin, cette statue a échappé au vandalisme pendant la Révolution française; son buste et sa chappe sont en argent doré couvert de pierreries ; celle-ci porte les figures des apôtres, couronnés en filigranes d'or. Les cheveux du saint sont en or et frisés à l'extrémité. L'Annonciation est gravée sur le derrière de la chappe, et la Vierge y est représentée vêtue de lourds habits d'évêque, voir https://books.google.fr/books?id=361CAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwins7-l7IXXAhXQaVAKHbcbBukQ6wEIOTAD#v=onepage&q=Plouider&f=false

- Chevalier de Fréminville, Le guide du voyageur dans le département du Finistère,

- http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/article_PDF/Le-manoir-de-BRONDUSVAL_a93.pdf

- Comtesse du Laz, "Généalogie de la maison de Saisy de Kerampuil", 1896, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55351888/f290.image.r=kerlouan.langFR

- >"Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- A. Dupuy, Les épidémies en Bretagne au XVIIIe siècle, revue "Annales de Bretagne" , novembre 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k214900h/f47.image.r=Kerlouan.langFR

- Personnes en âge de communier

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/230-mesperenez.html

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/233-le-manoir-de-coatmenac-h.html

- http://memoire.plouider.infini.fr/spip.php?article198&lang=fr

- http://memoire.plouider.infini.fr/spip.php?article136&lang=fr

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/225-kerouriou.html

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/228-lestevennoc.html

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist03og

- http://memoire.plouider.infini.fr/spip.php?article166&lang=fr

- http://memoire.plouider.infini.fr/spip.php?article160&lang=fr

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/234-kerozet.html

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/232-le-manoir-de-kertanguy.html

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/231-rodalvez.html

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/229-dourmap.html

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/227-kerivin.html

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/226-torraneac-h.html

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs/224-beuzit.html

- http://www.plouider.fr/decouvrir/patrimoine/manoirs.html

- http://memoire.plouider.infini.fr/spip.php?article31

- http://fr.topic-topos.com/chapelle-saint-fiacre-plouider

- http://www.infobretagne.com/plouider.htm

- http://fr.topic-topos.com/porche-plouider

- http://fr.topic-topos.com/fenetre-des-lepreux-plouider

- http://fr.topic-topos.com/moulin-a-farine-plouider

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", 1853, consultable https://books.google.fr/books?id=361CAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwins7-l7IXXAhXQaVAKHbcbBukQ6wEIOTAD#v=onepage&q=Plouider&f=false

- Henri-Marie Husson, Rapport sur les vaccinations pratiquées en France ..., Imprimerie impériale, 1866, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6361337z/f73.image.r=Ploudaniel.langFR

- Hervé Burel (trad. Nelly Blanchard), Histoire d’une famille de Basse-Bretagne [« Histor eur famill eus Breïs-Izel »], Morlaix, Skol Vreizh/CRBC, , 615 p..

- http://fr.topic-topos.com/chapelle-notre-dame-des-malades-plouider

- Noémie Ledouble et Colette Vlérick, Lesneven et la Côte des Légendes, Keltia Graphic, 2007 (ISBN 978-235313019-1).

- Jean Favé était quartier-maître chauffeur à bord du cuirassé Suffren ; il est mort de maladie

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=29198&pays=France&dpt=29&idsource=16747&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=0

- Jean Rohou, "Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne)", éditions Dialogues, Brest, 2012, (ISBN 978-2-918135-37-1).

- Éric Rondel, Crimes nazis en Bretagne : 1941-1944, Sables-d'Or-les-Pins, Éd. Ouest & compagnie, , 255 p. (ISBN 978-2-36428-032-8, OCLC 864818964).

- Page blason sur le site mémoires de Plouider

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

- Louis Elegoët et Marthe Le Clech, La vie des paysans du Léon de 1800 à 1950, éditions Bretagne d'Hier, 2006, (ISBN 2-9523019-0-5).

- Roger Calvez, ancien maire de Plouider, portrait sur Wiki-Brest.

- http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/article_PDF/Le-manoir-du-BEUZIT_a141.pdf

Voir aussi

Liens externes

- Site de la Commune de Plouider

- Site de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes

- Portail des communes de France

- Portail de Brest et de sa région

- Portail du Finistère