Miserere (Allegri)

Le Miserere ou Miserere mei, Deus ou Miserere d'Allegri (Aie pitié, ou Aie pitié de moi, O Dieu, en latin) est une célèbre polyphonie de type Renaissance et stile antico baroque, basée sur une psalmodie grégorienne. L'œuvre a été composée (vers 1638 ou 1639) par Gregorio Allegri, compositeur, prêtre, maître de chœur (maître de chapelle) et, à l'époque de la composition de l'œuvre (sous le pontificat du pape Urbain VIII), simplement chantre-choriste professionnel dans le chœur de la chapelle Sixtine au Vatican. Le texte du Miserere, le psaume 50 du livre des Psaumes de la Bible, est nommé ainsi d'après son incipit. Ici, le chant est conçu pour un chœur adoptant une technique d'écriture appelée faux-bourdon. Il est à neuf voix, a cappella. Ce motet a été interprété pour la première fois le dans la chapelle Sixtine[1]. D'après une légende tenace, l'œuvre reste durant près de 130 ans jusqu’en 1771 propriété exclusive du Vatican sous peine d’excommunication, jusqu’à sa retranscription de mémoire par Mozart, alors âgé de 14 ans[2].

| Miserere d'Allegri Miserere mei, Deus | |

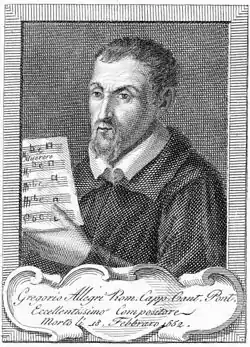

Gregorio Allegri (1582-1652) avec une partition de son Miserere (Bibliothèque nationale de France) | |

| Genre | Musique sacrée, chant grégorien, musique de la Renaissance, musique baroque, stile antico, polyphonie, faux-bourdon |

|---|---|

| Musique | Gregorio Allegri |

| Texte | Psaume 51 (50) du Livre des Psaumes de la Bible |

| Langue originale | Latin |

| Durée approximative | 14:50 |

| Dates de composition | 1638 en musique classique |

| Création | Chapelle Sixtine ( |

L'œuvre

Le Miserere d'Allegri est écrit sur le texte du psaume 50, attribué au prophète-roi David et daté du Xe siècle av. J.-C.. L'incipit (ici réduit au premier mot, Miserere) signifie « Prends pitié » (incipit complet : Miserere mei Domine : « Prends pitié de moi Seigneur »). L'œuvre était chantée à la chapelle Sixtine lors des matines du mercredi et vendredi de la Semaine sainte, et uniquement en ce lieu et à cette occasion. Un verset sur deux était psalmodié de manière monodique (comme cela se pratiquait depuis des siècles), à la fin de l'Office des Ténèbres, alors que les cierges qui éclairaient la chapelle étaient progressivement éteints l'un après l'autre. En présence du pape et des cardinaux agenouillés, les chantres de la chapelle improvisaient (selon la technique du Cantus super librum[3]) de somptueux ornements sur la psalmodie, inscrite dans un canevas polyphonique relativement simple mais très efficace, en style de faux-bourdon. On est donc en présence d'une mise en forme post-tridentine basée sur une rhétorique baroque parfaitement maîtrisée. La technique vocale des membres de la chapelle perdant progressivement en éclat avec le temps, et leur capacité à improviser de savants contrepoints s'étiolant, les ornements disparurent et à la fin du XVIIIe siècle il ne restait plus, des ornements, que les plus aigus : ceux qui étaient réservés aux castrats et qui étaient appris par cœur par deux sopranos. Ceux-ci, avec le reste de la partition, nous sont parvenus par le biais de la première publication, faite par Charles Burney, au XVIIIe siècle (dans The Present State of Music in France and Italy, 1771).

Texte et traduction

|

« Miserere mei, Deus : secundum magnam misericordiam tuam. |

« Pitié pour moi, mon Dieu, dans Ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. |

Transcription légendaire de Mozart

Dès les premières années, le Vatican avait interdit de le reproduire ou de le diffuser[réf. nécessaire] afin d'en préserver le caractère unique. À l'époque, l'idée même de droit d'auteur n'était pas encore née, et on raconte[Qui ?] que le transcrire ou le chanter ailleurs qu'en ces lieux aurait été puni d'excommunication, spécialement pour les choristes qui étaient les seules personnes à même de diffuser l'œuvre dans son intégralité[réf. nécessaire]. Celle-ci était alors propriété du commanditaire et de la chapelle musicale du Vatican, puisque aucun artiste n'exerçait de manière indépendante. L'individualisme musical apparaîtra tout à la fin du XVIIIe siècle, avec Joseph Haydn et Mozart, mais ne se développera qu'au XIXe siècle[4].

Il y eut malgré tout de nombreuses transcriptions supposées de ce Miserere parmi les cours royales d'Europe, dont trois exemplaires autorisés de la partition distribués à l’empereur du Saint-Empire romain germanique Léopold Ier de Habsbourg, au roi du Portugal, et au musicologue compositeur Giovanni Battista Martini, sans qu'aucun d'eux ne parvienne à restituer la dimension de l'œuvre chantée avec ses ornements au Vatican. Selon de nombreuses lettres, en 1770, Mozart, âgé de quatorze ans, réussit à retranscrire de mémoire l’interprétation vaticane de l'œuvre, après seulement une ou deux écoutes. Alors qu'il visitait Rome avec son père Leopold, il eut la chance de pouvoir écouter le Miserere le mercredi de la Semaine sainte, le 11 avril. Le soir même, il retranscrivait le morceau de mémoire[5]. Il l'écouta encore une fois le vendredi qui suivit pour pouvoir faire quelques modifications. Leopold Mozart écrit dans une lettre à son épouse Anna Maria Mozart du 14 avril 1770 : « A Rome, on entend souvent parler du célèbre Miserere, tenu dans une considération telle que les musiciens de la chapelle ont l'interdiction, sous menace d'excommunication, d'en prendre même une partie, de la copier ou de la donner à qui que ce soit. Mais nous l'avons déjà, Wolfgang a retranscrit l'œuvre de mémoire et, si notre présence n'était pas nécessaire au moment de l'exécution, nous l'aurions déjà envoyée à Salzbourg. En fait, la manière de la chanter compte autant que la composition elle-même, et nous allons donc la prendre nous-même pour la ramener à la maison. ». Léopold précise à son épouse dans une lettre du 19 mai suivante : « Il n'y a pas la moindre raison d'être inquiet [...] Tout Rome (et même le pape) sait qu'il l'a transcrite. Il n'y a absolument rien à craindre, au contraire, son travail lui a valu un grand crédit ». Moins de trois mois après avoir entendu le psaume et l'avoir transcrit, Mozart est appelé à Rome par le pape Clément XIV, qui, loin de l’excommunier, salue son génie et ses grandes qualités musicales en lui décernant l'Ordre de l'Éperon d'or le 4 juillet 1770[6]. Le Miserere obtenu fut publié en 1771 à Londres et l'interdiction papale levée, mais cette version n'incluait pas l'ornementation baroque qui faisait une partie du succès et de la beauté du chant (Mozart compose durant ce voyage en Italie (entre juillet et août 1770) son propre Miserere[7] qu'il découpe en huit parties). Néanmoins, la partition n'a aucun lien avec celle d'Allegri.

Il est également nécessaire de relativiser, sans rien enlever aux capacités de l'adolescent : dans l'œuvre d'Allegri, la polyphonie était tout de même d'une relative simplicité et les aspects répétitifs de la partition, nés de la succession des nombreux versets du psaume, avaient facilité le travail du jeune homme.

Le compositeur Félix Mendelssohn fit une autre transcription en 1831 et le prêtre Pietro Alfieri transcrivit les fioritures en 1840. Smyth Rockstro compile ces trois versions pour un dictionnaire de la musique et des musiciens édité en 1880[8]. Cette édition avec ornementation est actuellement la plus connue et la plus interprétée. Un des premiers et plus anciens enregistrements a été réalisé en anglais en 1963 par le Chœur du King's College de Cambridge, dirigé par David Willcocks, et chanté en anglais par le célèbre soprano Roy Goodman âgé de 12 ans. L'œuvre originale s'est perdue, mais le Miserere garde encore aujourd'hui le privilège de compter parmi les œuvres de musique baroque les plus connues et les plus enregistrées.

Documentaire

La BBC a consacré un documentaire au Miserere d'Allegri, intitulé Sacred Music: The Story of Allegri's Miserere (29 min, 2008), présenté par Simon Russell Beale et réalisé par Andy Robbins. Avec The Sixteen et Harry Christopher[9].

Discographie

- Chœur du King's College de Cambridge, dir. David Willcocks (mars 1963, Decca) (OCLC 833189021)

- Chœur du King's College de Cambridge, dir. Stephen Cleobury (juillet 1983, EMI) (OCLC 636343748)

- Taverner Consort, dir. Andrew Parrott (janvier 1986, EMI) (OCLC 1131530951)

- Chœur de l'Abbaye de Westminster, dir. Simon Preston (1986, Archiv 415 617-2)

- A Sei Voci, dir. Bernard Fabre-Garrus. Deux versions : ornementation improvisée comme par les chanteurs de la Chapelle Sixtine au temps d'Allegri et fin comme à la fin du XVIIIe siècle (novembre 1993, Astrée/Auvidis E 8524)[10] (OCLC 77086609)

- The Sixteen, dir. Harry Christopher (avril 2004, Collins 50092 / Coro COR16914 / Decca)

- The Tallis Scholars, dir. Peter Phillips (2005, Gimel CDGIM041) (OCLC 907535961)

- Le Poème harmonique, dir. Vincent Dumestre Anamorfosi (14 décembre 2017, Alpha 438)

Notes et références

- [vidéo] Miserere - Allegri - Oxford Choir of New College sur YouTube

- « Gregorio Allegri – Miserere », sur www.lamusiqueclassique.com

- « Le chant sur le livre » liturgique, un antiphonaire, à partir duquel on improvise à plusieurs.

- Le statut du musicien passa progressivement d'artisan au service d'une institution à celui d'artiste indépendant, sinon solitaire.

- Anecdote : Mozart à la chapelle sixtine

- « Un enfant béni des dieux », sur www.symphozik.info

- [vidéo] Miserere mei, Deus - Mozart sur YouTube

- "A dictionary of Music and Musicians", George Grove editor, MacMillan and Co., 1880

- « Sacred Music: The Story of Allegri's Miserere », sur bbc.co.uk, .

- Lors de sa sortie ce disque a été distingué par Sophie Roughol d'un « 10 » dans le magazine Répertoire no 70 et par Roger Tellart, de « 5 clés » dans le magazine Diapason no 408. Marc Desmet dans Le Monde de la musique pour sa part, lui accordait « 4 étoiles » no 169.

Voir aussi

Bibliographie

- Manfred Bukofzer (trad. de l'anglais par Claude Chauvel, Dennis Collins, Frank Langlois et Nicole Wild), La musique baroque : 1600-1750 de Monteverdi à Bach [« Music in the baroque era »], Paris, Éditions Jean-Claude Lattès, coll. « Musiques et musiciens », (1re éd. 1947), 485 p. (OCLC 19357552, notice BnF no FRBNF35009151), p. 79.

- François Harquel, « Miserere (Gregorio Allegri) », dans Marc Honegger et Paul Prévost (dir.), Dictionnaire des œuvres de la musique vocale, t. II (G-O), Paris, Bordas, , 2367 p. (OCLC 25239400, notice BnF no FRBNF34335596), p. 1338–1339.

- Martial Leroux, « Gregorio Allegri : Miserere » dans Edmond Lemaître (dir.), Guide de la musique sacrée et chorale, l'âge baroque 1600–1750, Paris, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », , 828 p. (OCLC 708322577, notice BnF no FRBNF36654339), p. 10–13.

- Jean Lionnet, « Gregorio Allegri, Miserere », p. 4–8, Astrée E 8524, 1993.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la musique :

- (en) MusicBrainz (œuvres)

- Anne-Charlotte Rémond, « Musicopolis : Rome, 1638 : Gregorio Allegri compose le « Miserere » », sur francemusique.fr, , (podcast, 25 min).

- Une analyse du Miserere de Gregorio Allegri et une explication de la légende.

- [vidéo] Miserere - Allegri - Oxford Choir of New College sur YouTube

- [vidéo] Miserere - Allegri - Chorale de la chapelle Sextine du Vatican sur YouTube

- Portail de la musique classique

- Portail du christianisme

- Portail du catholicisme

- Portail de la Bible

- Portail du Vatican