Époque de Kamakura

L'époque de Kamakura (鎌倉時代, Kamakura jidai, 1185–1333) est l'une des 14 subdivisions traditionnelles de l'histoire du Japon. Cette période, qui commence en 1185 et s'achève en 1333, est placée sous l'autorité politique du shogunat de Kamakura. Elles constitue la première partie du « Moyen Âge » de l'histoire japonaise, qui va jusqu'à la fin du XVIe siècle[1].

鎌倉時代

1185–1333

| Statut | Monarchie (ou dyarchie ?) |

|---|---|

| Capitale | Kamakura, Kyoto |

| Langue(s) | japonais ancien |

| Religion | Bouddhisme, shintoïsme (Shinbutsu shūgō) |

| 1192-1333 | Shogunat de Kamakura |

|---|---|

| 1203-1333 | Régents (shikken) Hōjō |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Le XIIe siècle vit le pouvoir impérial et l'aristocratie civile laisser les premiers rôles aux familles de l'élite guerrière, d'abord les Taira, puis, à l'issue de la guerre de Genpei (1180-1185), aux Minamoto de la lignée Seiwa Genji, dont le chef de clan, Yoritomo, devint alors le personnage le plus puissant du Japon. Installé à Kamakura, il reçut de l'empereur le titre de shōgun, qui donna son nom au régime qu'il fonda, le shogunat (ou Bakufu), qui voyait les guerriers exercer les premiers rôles. Après la mort de Yoritomo en 1199, sa veuve Hōjō Masako prit en main la direction du shogunat, qui passa sous la coupe de son clan, les Hōjō, dont les chefs devinrent les « régents » (shikken) du shogun, exerçant de fait le pouvoir suprême, leur triomphe étant confirmé après qu'une nouvelle réaction de la cour impériale eut échoué en 1221.

L'époque de Kamakura vit donc l'élite guerrière s'élever au rang de catégorie dominante, les hommes-liges du régime shogunal recevant en récompense de leurs services des charges importantes et le contrôle de domaines dans tout le pays. Les empereurs retirés et la noblesse de Kyoto continuèrent cependant à jouer un rôle politique, administratif et culturel notable, de même que les grands temples du Kinai. Cette période vit donc une forme de partage de pouvoir entre ces différents groupes pour l'administration du pays, même si les chefs des principaux clans guerriers installés à Kamakura et dans le Kantō, dirigés par les Hōjō, gardaient la direction du pays. Les provinces étaient organisées suivant un modèle domanial, les domaines publics et privés étant dirigés par les membres de la haute élite, et gérés par des administrateurs locaux, encadrant la vie des communautés de paysans, pêcheurs, forestiers, artisans et autres professions. Les élites locales, avant tout d'extraction guerrière, augmentèrent progressivement leur emprise sur les domaines, au détriment de l'aristocratie civile et des temples. Les échanges avec l'extérieur connurent un essor à cette période, ce qui se voit dans le fait que les monnaies en circulation à partir du XIIIe siècle avaient toutes été importées depuis la Chine.

La vie religieuse de la période de Kamakura fut très riche, couramment considérée comme marquée par un renouveau puisqu'elle vit le développement de plusieurs courants de première importance. Le bouddhisme avait étendu son emprise sur les cultes des divinités autochtones appelées kami, et les grands temples bouddhistes étaient partagés entre plusieurs courants (Tendai, Shingon, etc.). Leur magistère fut cependant secoué par des nouveaux courants, d'un côté ceux apparus à l'initiative de moines japonais développant les idées des écoles de la Terre pure, dans une veine plus dévotionnelle et populaire, du Lotus, et d'un autre côté, le Zen, qui eut plutôt un succès dans le milieu des élites, courant axé sur la méditation qui fut importé depuis la Chine et renouvela donc l'influence culturelle déjà considérable de ce pays sur le Japon.

Durant la seconde moitié du XIIIe siècle, le shogunat fut mis à l'épreuve des invasions mongoles, qui furent repoussées, et dont il sortit renforcé, du moins en apparence. En effet, la question de la récompense des soldats ayant contribué à l'effort de guerre mina la légitimité du pouvoir de Kamakura qui n'était pas en mesure de donner satisfaction à de nombreux guerriers, par ailleurs affaiblis par les pratiques successorales égalitaires qui réduisaient leur patrimoine à chaque génération. Le caractère de plus en plus autoritaire du pouvoir des Hōjō, puis des luttes internes parmi l'élite de Kamakura achevèrent de rendre le gouvernement shogunal impopulaire, y compris aux yeux de l'élite guerrière du Kantō. Cela profita en premier lieu à l'empereur Go-Daigo qui initia le soulèvement qui emporta les Hōjō et le régime de Kamakura en 1331-1333, puis à une famille de l'élite guerrière, les Ashikaga, qui reprirent à leur compte le régime shogunal durant l'époque de Muromachi.

Histoire politique du Japon à l'époque de Kamakura

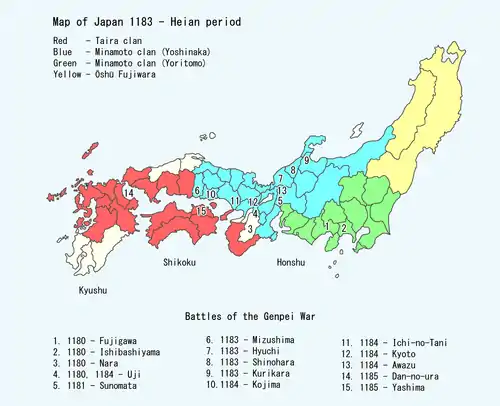

Le triomphe des guerriers et la guerre de Genpei

Les dernières décennies de l'époque de Heian furent marquées par l'ascension de la classe guerrière japonaise au détriment de la famille impériale et de la noblesse de cour, en premier lieu le clan Fujiwara qui dominait jusqu'alors les affaires politiques. Les querelles successorales impériales des années 1150 virent ce phénomène se confirmer, qu'il s'agisse de la rébellion de Hōgen en 1156 ou de la rébellion de Heiji en 1159-60, en particulier la seconde qui vit une explosion de la violence à la cour impériale. Au sortir de cette décennie houleuse, la cour était dominée par le chef du clan Taira, Kiyomori, qui avait mis au pas la famille impériale dominée par l'empereur retiré Go-Shirakawa, ainsi que ses rivaux les Fujiwara et les Minamoto de la lignée Seiwa Genji, et présidait une clientèle de guerriers tout en se voulant bien intégré dans les cercles de la cour ; il parvint notamment à marier une de ses filles à l'empereur[2].

L'hégémonie de Kiyomori suscita de nombreuses résistances à la fin des années 1170, auxquelles il réagit vigoureusement en exécutant ses opposants, y compris un prince impérial, en faisant emprisonner l'empereur retiré Go-Shirakawa. En 1180, sa décision d'imposer le retrait de l'empereur régnant Takakura, afin que celui-ci soit remplacé par son fils Antoku, le petit-fils de Kiyomori, suscita la révolte du prince impérial Mochihito, qui lança un appel à l'aide aux guerriers des provinces, ouvrant la guerre de Genpei. Cet appel fut reçu favorablement par plusieurs grandes familles guerrières. Minamoto no Yoritomo[3], l'un des quelques Minamoto à avoir survécu aux purges commanditées par Kiyomori, devait devenir le principal rival des Taira. Vivant depuis en exil dans le Kantō, il y avait forgé des alliances avec les clans guerriers des régions orientales, en particulier les Hōjō (des descendants des Taira), dont il avait épousé une des filles, Masako[4].

Les Taira se débarrassèrent rapidement de leurs rivaux dans la région de la capitale, mais leur campagne contre le Kantō échoua en 1180. Ils parvinrent à imposer leur autorité sur les provinces occidentales, où plusieurs familles s'opposaient à leur autorité, mais ne constituaient pas une menace sérieuse en raison de leur division. Pendant ce temps, dégagé de la menace, Yoritomo consolidait ses positions dans le Kantō, à partir de sa base installée à Kamakura où il constitua une véritable capitale concurrente à Kyoto où il forma une administration. Il parvint à dominer progressivement les guerriers du Kantō, qui intégrèrent son armée de vassaux (bushidan), au prix de l'élimination de plusieurs clans qui lui étaient opposés, jouant des rivalités des uns contre les autres afin de s'attacher ceux dont il avait favorisé les ambitions. Kiyomori mourut en 1181, ce qui affaiblit les Taira, d'autant plus qu'un nouvel adversaire de valeur s'était levé contre eux, Kiso Yoshinaka, un membre du clan Minamoto et cousin de Yoritomo, mais brouillé avec lui. L'action de ce chef de guerre fut décisive puisqu'il chassa les Taira de Kyoto en 1183, mais il échoua dans ses campagnes contre leurs positions occidentales. Yoritomo, de concert avec Go-Shirakawa, dépêcha alors contre lui ses frères Yoshitsune et Noriyori, qui le défirent et l'acculèrent au suicide en . Dans les mois qui suivent, les troupes Minamoto conduites là encore par Yoshitsune et Noriyori anéantirent les forces Taira (batailles d'Ichinotani en , de Yashima en et de Dan-no-ura en ). Dans le courant 1185, l'influence du clan Taira était anéantie, le jeune empereur éliminé, et les Minamoto étaient parvenus à une position hégémonique[5].

Minamoto no Yoritomo et la création du shogunat

Yoritomo créa en l'espace de quelques années un régime d'un nouveau type, mettant définitivement à bas l'ordre du Japon antique, ce qui explique pourquoi les années 1180 sont couramment vues comme une rupture ouvrant sur l'ère médiévale japonaise, même s'il ne faut pas supposer de plan prémédité de la part des guerriers pour s'emparer du pouvoir, car ils agirent souvent au gré des circonstances sans franchement chercher à évincer les élites civiles traditionnelles[6]. Depuis sa capitale Kamakura, Yoritomo commença à partir de 1180 à se comporter en monarque, nommant ses proches serviteurs à des postes provinciaux dans l'Est du pays, usurpant les fonctions de la cour impériale, et ses principaux vassaux installèrent des résidences à proximité de son palais, comme cela se faisait traditionnellement à Kyoto. Lorsqu'il revint en grâce auprès du parti de l'empereur retiré Go-Shirakawa en 1183, sa domination de fait sur les provinces orientales fut reconnue officiellement, même si elle était vue en principe comme une délégation du pouvoir par l'empereur, en échange du versement des redevances dues aux domaines de la cour dans ces régions. Les succès de ses troupes lui permirent ensuite de voir son autorité militaire étendue à tout le pays, et donc de devenir officiellement le chef de l'élite guerrière du Japon[7].

Néanmoins, les relations entre Yoritomo et Go-Shirakawa se dégradèrent après la défaite définitive des Taira. L'empereur retiré joua contre le sire de Kamakura son demi-frère Yoshitsune, principal acteur des triomphes militaires des Minamoto. Mais ce dernier ne parvint pas à se constituer une base solide de fidèles, et sa tentative d'émancipation tourna court. Il se réfugia au Nord de Honshu, auprès de la branche locale du clan Fujiwara (les « Fujiwara du Nord »), qui disposait alors d'une quasi-indépendance de fait. Yoritomo fut alors en position d'exiger plus de prérogatives, et se fit octroyer fin 1185 le droit de nommer ses vassaux dans les provinces, aux postes de gouverneurs militaires provinciaux (shugo) et d'intendants domaniaux (jitō), ce qu'il faisait en pratique depuis quelques années déjà, cette prise de contrôle des postes provinciaux ayant pu être interprétée comme une forme d'occupation militaire, savamment calculée, des régions vaincues. Il étendait ainsi considérablement son influence et put récompenser ses fidèles avec des fonctions très lucratives. Yoritomo constitua ainsi en quelques années un régime qui était avant tout une organisation militaire, servant au départ pour un projet de rébellion, puis légitimée à la suite de son triomphe. Le régime de Kamakura était alors solidement installé[8].

Yoritomo renforça encore son autorité dans les années suivantes, en envoyant ses troupes contre les Fujiwara du Nord, sous le prétexte de se voir restituer son demi-frère exilé. Ce dernier fut mis à mort par ses hôtes, mais cela ne suffit pas à arrêter les armées des Minamoto, qui les anéantirent en 1189[9]. Sans rival, Yoritomo put alors se faire confirmer ses prérogatives de façon définitive par la cour impériale. Après la mort de Go-Shirakawa en 1192, il se fit octroyer l'ancien titre de « Grand général pacificateur des barbares », sei i taishōgun, qui, abrégé en shōgun, devait donner son nom à la fonction de chef militaire suprême (et en général monarque de fait) du Japon qu'il venait de créer, et durer jusqu'en 1868[10]. Ce régime est tantôt désigné comme le shogunat, ou bien le Bakufu, « gouvernement de la tente », dérivé du fait que la « tente » désignait le quartier général d'un chef de guerre[11].

Le pouvoir de Yoritomo, qui « régna » jusqu'à sa mort en 1199, s'appuyait en premier lieu sur ses hommes-liges (gokenin) auxquels il avait confirmé ou octroyé des droits sur des domaines, notamment à la suite de confiscations aux dépens des vaincus de la guerre de Genpei, ainsi que des positions administratives, grâce aux prérogatives qu'il avait lui-même obtenu d'abord par son autorité de fait, puis grâce à la légitimation de son pouvoir par la cour impériale. La consolidation de son autorité légale était essentielle pour sa légitimité auprès de ses vassaux. Elle s'appuyait également sur des organes en place dès 1185 : le Bureau des samouraïs (samurai dokoro), contrôlant la classe guerrière, par l'établissement de registres des vassaux enregistrant notamment leurs obligations accomplies et à faire, et supervisant l'action des gouverneurs militaires et l'accomplissement par les vassaux provinciaux d'un service militaire au profit du shogunat à Kamakura ; la Chancellerie (mandokoro) s'occupait de la proclamation des édits du shogun ; et le Bureau des affaires juridiques (monchūjo) supervisait la rédaction des lois et règlements, ainsi que l'instruction et le suivi des affaires juridiques que le shogunat avait à trancher. Si le premier organe était contrôlé par des guerriers, en revanche les deux autres étaient occupés par des membres de l'aristocratie civile[12].

La mise en place de l'hégémonie des Hōjō

Lorsque Yoritomo s'éteignit en 1199, le pouvoir nominal fut transmis à son jeune fils Yoriie, alors âgé de 17 ans. Dans les faits, le pouvoir passa entre les mains du clan de sa mère Masako, les Hōjō. Ceux-ci étaient jusqu'alors un clan de guerrier du Kantō d'importance secondaire, mais ils étaient parvenus aux premiers postes grâce à leur alliance matrimoniale avec Yoritomo. Masako[13] était la personnalité dominante du clan, et s'imposa dans les années suivant la mort de son époux comme le dirigeant du shogunat en dépit du fait qu'elle ait prêté ses vœux bouddhiques, ce qui lui valut le surnom de « nonne-shogun » (ama-shōgun). Considérant que Yoriie était manipulé par le clan de son épouse, les Hiki, elle le fit déposer et sans doute assassiner en 1203, pour le remplacer par son second fils, Sanetomo. Puis elle écarta par la suite son propre père afin de prendre plus fermement aux côtés de son frère Yoshitoki la direction du clan Hōjō. En 1213, elle fit éliminer son principal opposant dans l'administration, Wada Yoshimori, le chef du Bureau des samouraïs, son clan et ses principaux soutiens. Cela entraîna la confiscation au profit des Hōjō et de leurs hommes-liges des postes-clés de l'administration de Kamakura et des principaux domaines du Kantō, leur permettant de consolider leurs positions. Yoshitoki cumula alors les fonctions de chef des trois organes principaux de l'administration shogunale, et prit le titre de « régent », shikken, lui donnant de fait le pouvoir suprême sur le shogunat. En 1219 le shogun Sanetomo, qui n'exerçait aucun rôle politique, fut assassiné par son neveu et fils adoptif Kugyō, qui fut mis à mort derechef. La question de savoir si les Hōjō étaient derrière le meurtre reste posée, en tout cas cela marqua la fin de la dynastie shogunale des Minamoto car ni le shogun défunt ni son neveu n'avaient de successeur[14].

Ces troubles précipitèrent la rupture entre les Hōjō et la cour impériale de Kyoto, alors dirigée par l'empereur retiré Go-Toba, qui était le beau-père du shogun, entraînant le début de la guerre de Jōkyū en 1221. Grâce à l'intervention décisive de Masako pour mobiliser les hommes-liges de son clan, l'armée des Hōjō fut sur le pied de guerre et infligea une défaite rapide aux troupes impériales. Le régime de Kamakura venait de remporter une victoire décisive sur la cour de Kyoto et les opposants au shogunat, et le pouvoir des Hōjō était définitivement installé pour plus d'un siècle[15].

Entre Kamakura et Kyoto : l'édifice administratif et juridique

Yoshitoki et Masako moururent respectivement en 1224 et 1225. Jusqu'aux années 1270 le Japon ne connut pas de trouble majeur, ce qui permit la consolidation dans la durée du gouvernement des Hōjō et du régime shogunal, une fois passée l'épreuve du feu. Du point de vue institutionnel, la cour shogunale de Kamakura était dirigée par le chef de la branche aînée du clan Hōjō (le Tokusō), qui portait comme il a été vu précédemment le titre administratif de shikken, couramment traduit par « régent » (du shogunat). Cette fonction se transmit d'abord au fils de Yoshitoki, Yasutoki, puis en 1242 au petit-fils de celui-ci, Tsunetoki, en 1246 au frère de ce dernier, Tokiyori, en 1256 à Nagatoki, en 1266 à Masamura et en 1268 à Tokimune, dont le « règne » (jusqu'en 1284) est couramment vu comme l'apogée du régime des Hōjō. Le régent était le chef de la classe guerrière du Japon, qui était alors en position de force. À compter de la prise de pouvoir de Tsunetoki en 1224-25, il était secondé par un vice-régent, le « cosignataire » (rensho), également un Hōjō, et assisté par un conseil de treize membres (hyōjōshu) qui l'assistait dans les prises de décisions les plus importantes, et servait de cour d'appel en dernier ressort. Il était constitué de chefs de familles alliées des Hōjō, leurs vassaux directs, les miuchibito, et d'hommes-liges du shogunat. Le mode de gouvernement prit donc un tournant plus délibératif et moins despotique que précédemment[16],[17]. Quant à la fonction de shogun, elle était totalement à la merci des régents Hōjō, qui, après l'avoir confiée à des membres de la famille Kujō, une branche du clan Fujiwara, la placèrent entre les mains de princes de la famille impériale ; les shoguns ne furent jamais une menace sérieuse pour les régents, qui évincèrent ceux d'entre eux qui ambitionnèrent d'avoir plus d'influence que ce qui leur était permis. De même, il y eut peu d'opposition parmi les familles de l'élite guerrière, et les quelques révoltes, comme celle des Miura en 1247, furent rapidement réprimées[18],[19].

Les relations entre Kamakura, le nouveau centre de pouvoir, et l'ancien, Kyoto où résidait l'empereur, qui restait en principe l'autorité suprême, ont fait l'objet de nombreuses discussions[20]. Pour qualifier le régime politique de Kamakura, on a pu parler de « dyarchie »[21] ou encore d’« État bicéphale »[22]. Afin de gérer les rapports avec la cour de Kyoto après la victoire de 1221, fut créée la fonction de tandai : établi dans le palais de Rokuhara à Kyoto (l'ancienne résidence des Taira), ce personnage issu de la branche principale du clan Hōjō (souvent fils aîné ou frère cadet du régent) constituait une tête de pont de Kamakura, chargé d'exercer un contrôle sur la cour impériale[17]. À Kamakura, le mōshitsugi, choisi parmi les membres du puissant clan aristocratique des Saionji (alliés du shogunat), était une sorte d'« ambassadeur » pour la cour de Kyoto[23]. Si la cour de l'empereur était placée sous surveillance, elle n'en gardait pas moins d'importantes prérogatives et une importante activité, restant un centre majeur d'autorité civile et judiciaire, pour la partie occidentale du Japon, tandis que l'est était dirigé directement par Kamakura[24],[18]. On a pu donc parler de complémentarité entre les deux cours, et plus largement entre la catégorie des guerriers et des nobles, dans le gouvernement du premier Japon médiéval[22]. Le rapport de force était quoi qu'il en soit en faveur du shogunat de Kamakura, qui était devenu selon les mots d'A. Goble l'« associé principal » de cette entité bicéphale[25], comme l'illustra en 1246 le fait que la question de la succession impériale fut tranchée en faveur de Go-Saga, qui avait les faveurs du régent, contre l'avis des nobles de Kyoto[26].

L'évolution du gouvernement provincial reflète aussi la montée en puissance du gouvernement des guerriers. Le shugo, gouverneur militaire provincial, était le rouage essentiel de la domination du shogunat de Kamakura sur le Japon, puisqu'il était chargé notamment de mobiliser les hommes-liges du régime et d'assurer la paix dans les provinces. Nommé par les régents Hōjō, il exerçait alors sa fonction de façon temporaire[27]. Dans ce même processus, le shogunat mit progressivement la main sur la gestion des domaines publics (kōryō or kokugaryō), qui étaient gérés par des fonctionnaires résidents (zaichō kanjin)[28]. L'autre cadre essentiel de l'emprise locale du shogunat était le jitō, intendant nommé sur des domaines privés (shōen) comme publics, qui était là encore en général un homme-lige du pouvoir de Kamakura, depuis le temps de Yoritomo. Depuis la victoire de 1221 contre le pouvoir impérial, les régents avaient étendu de plus leur emprise sur une bonne partie des domaines de l'Ouest dépendant jusqu'alors de Kyoto, et confièrent leur gestion à des guerriers venus de l'Est. L'intendant avait une fonction administrative mais aussi des prérogatives policières et judiciaires dans son domaine, et pouvait transmettre sa charge à ses héritiers ; cela même si les propriétaires de ces domaines, des aristocrates ou des monastères, conservaient leur droit à une portion du revenu issu de celui-ci. Cette situation ne manqua pas de générer des conflits. L'importance du groupe militaire originaire du Kantō fut donc renforcée sous la domination des Hōjō, en étendant son emprise sur l'administration des provinces, notamment par le biais des domaines publics et privés qui étaient une institution essentielle dans l'encadrement des populations rurales et le prélèvement d'une partie de leurs productions. Cela se fit en particulier aux dépens de la noblesse traditionnelle qui perdit son emprise sur les provinces, y compris sa zone d'influence traditionnelle occidentale ; en revanche elle préserva son ancrage dans la région de Kyoto, qui restait la plus riche et la plus peuplée[29]. L'autre aspect important de l'activité des Hōjō après la guerre de Jōkyū fut législatif. En 1232, Yasutsoki présida la rédaction d'un nouveau code, le Goseibai shikimoku (ou Jōei shikimoku), à partir de décisions de jurisprudence prises depuis le début du shogunat. Il devait servir de base au gouvernement des guerriers, et de référence à la législation médiévale japonaise. Le régent entendait renforcer sa légitimité en démontrant sa capacité à exercer une bonne justice, gage du maintien de l'ordre dans un pays pacifié. Ce texte cherchait donc à réguler les rapports potentiellement tumultueux entre les guerriers, mais aussi les relations familiales. Durant cette période calme sur le plan militaire, les pouvoirs centraux durent surtout arbitrer des litiges au sein des élites, en particulier entre élites militaires et civiles au sujet de la domination des domaines publics, préférant les solutions à l'amiable afin d'éviter les rancœurs et de préserver la paix[30]. Les événements les plus graves auxquels ils durent faire face furent deux famines dévastatrices, en 1229-1232 et 1257-1260[21].

La période des invasions mongoles

Le plus grand défi qui se posa au régime de Kamakura dans la seconde moitié du XIIIe siècle fut sans contexte la volonté des Mongols d'étendre leur suprématie sur l'archipel japonais. Rendus maîtres de la péninsule coréenne depuis 1258 après plusieurs décennies de conflits, les Mongols de Kubilai Khan tournèrent leur regard vers le Japon dans les années suivantes, dépêchant en 1266 une ambassade qui atteignit Kamakura et Kyoto, invitant à la soumission le « roi du Japon », probablement l'empereur, mais ce fut le régent du shogunat, Hōjō Tokimune, qui trancha. La demande fut laissée sans réponse, et le régime de Kamakura ordonna aux guerriers de Kyūshū de se préparer à une invasion[31].

Celle-ci survint en 1274. Les forces d'invasion comprenaient des troupes mongoles et coréennes, ces dernières étant essentielles pour les déplacements et batailles maritimes. Les îles de Tsu-shima et d'Iki furent ravagées, puis les troupes mongoles débarquèrent dans la baie de Hakata. Les combats furent manifestement d'une violence qui dépassa les attentes des soldats japonais, qui subirent de lourdes pertes. Les Mongols rebroussèrent néanmoins chemin, soi-disant en raison d'une tempête, mais cela reste débattu[32].

Les Japonais avaient désormais pris la mesure de leur adversaire, et se préparèrent à une seconde attaque après une nouvelle demande de soumission de la part de Kubilai, qui fut à son tour rejetée. Un grand mur (genkō bōrui) fut érigé pour défendre la baie de Hakata, et les troupes furent désormais mobilisées à l'échelle du pays entier. Les Mongols revinrent en 1281, deux ans après avoir définitivement soumis la Chine des Song, avec des troupes bien plus importantes que précédemment (jusqu'à 140 000 selon certaines sources). Les îles situées entre la Corée et Kyūshū furent à nouveau dévastées, puis les troupes d'invasion débarquèrent là encore dans la région de Hakata, où elles furent contenues par les soldats japonais grâce aux lignes de défense établies durant les années précédentes. Là encore le salut des Japonais serait venu d'un phénomène météorologique vu comme une intervention surnaturelle, le « vent divin » (kamikaze), un typhon qui aurait dispersé les troupes mongoles. Quoi qu'il en soit, celles-ci battirent en retraite après plusieurs jours de combats durant lesquels elles n'avaient apparemment pas gagné beaucoup de terrain[32].

Ce triomphe, largement à mettre au crédit du régime de Kamakura, renforça considérablement son prestige et son autorité. Il avait désormais pris en main fermement l'administration de Kyūshū, grâce aux années de préparatifs militaires, en y implantant des cadres militaires issus du clan Hōjō et de ses alliés, sous la supervision du représentant local du shogunat, le Chinzei-tandai, installé à Hakata (l'actuelle Fukuoka). Cette situation spéciale perdura, car pendant plusieurs années (au moins jusqu'au milieu des années 1290) le risque d'une troisième invasion fut jugé sérieux[33].

Néanmoins cette victoire posa de nombreux problèmes au régime shogunal. Il convenait en effet de récompenser les guerriers qui avaient vaillamment défendu le pays, et avaient engagé de nombreux moyens à cette fin. À cette fin, le gouvernement exigea que les guerriers sollicitant des récompenses rédigent des comptes-rendus de leurs accomplissements, documents de première importance pour la reconstitution des pratiques militaires ; pour prouver leurs dires ils devaient invoquer des témoins qui n'aient aucune communauté d'intérêts avec eux, ou bien apporter des preuves matérielles (membres ou armures d'ennemis abattus, blessures au combat)[34]. Mais c'était une victoire défensive, qui se soldait sans conquête militaire, sans terres à confisquer et à redistribuer, aussi le pouvoir de Kamakura ne disposait pas de marges de manœuvres aussi larges que par le passé pour satisfaire les demandes des guerriers, ce qui généra des insatisfactions[35].

La chute du régime de Kamakura

Au sortir des années 1280, le régime de Kamakura pouvait donc paraître particulièrement solide. La guerre contre les Mongols lui avait permis d'étendre son emprise sur une plus grande partie du pays. De plus, la famille impériale était divisé depuis 1272 par une querelle successorale entre deux branches (Daikaku-ji et Jimyō-in), dans laquelle les Hōjō furent contraints d'intervenir, en établissant une alternance entre les deux lignées pour la succession sur le trône impérial[36]. Cependant l'élite guerrière du pays était traversée depuis les années 1270 par des lignes de fracture qui se creusèrent de plus en plus. Une rivalité opposait les deux principaux chefs de clans guerriers, Adachi Yasumori, représentant de la catégorie des hommes-liges du régime shogunal (gokunin) et beau-frère du régent Tokimune, et Taira Yoritsuna, chef de la catégorie des vassaux directs du clan Hōjō (miuchibito) et donc lui aussi très proche du régent. À la mort de ce dernier en 1284 cette opposition larvée se mua en conflit violent, qui se solda par la victoire de Yoritsuna, la mort de Yasumori et une répression féroce à l'encontre de ses alliés. Le nouveau régent Hōjō, Sadatoki, étant encore jeune, Yoritsuna dirigea de fait le régime de Kamakura en tant que secrétaire du régent, jusqu'à ce que ce dernier ne se sente assez fort pour le faire assassiner, en 1293. Cette décennie de conflits internes à la classe guerrière du Kantō, qui avait jusqu'alors plutôt fait preuve de cohérence, devait laisser d'importantes séquelles, puisque certains clans de gokenin firent preuve de plus en plus de défiance vis-à-vis du régime des Hōjō[37].

Cela s'ajouta aux rancœurs de ceux qui se jugeaient insuffisamment récompensés de leur contribution aux guerres contre les Mongols (en particulier à Kyūshū), alors qu'ils avaient engagé d'importantes ressources pour l'effort de guerre et se retrouvaient souvent endettés, et également des élites aristocratiques et des temples qui avaient vu les guerriers appuyés par les Hōjō empiéter encore plus sur leurs domaines[38]. Le pouvoir de Kamakura chercha à répondre à cette situation en promulguant un édit de « gouvernement par la vertu » (tokusei) en 1297, mesure exceptionnelle par son ampleur, permettant le retour à leur ancien propriétaire des domaines cédés depuis vingt ans, sans compensation. La mise en application de cette mesure généra de nombreux litiges, et suscita finalement la frustration de ceux qui durent restituer les domaines qu'ils avaient acquis. Cela ne résolut du reste par le problème de l'appauvrissement des hommes-liges du shogunat, en bonne partie dû à la pratique des partages successoraux systématiques à chaque génération, grevant progressivement le niveau de vie de ces guerriers. L'attitude de plus en plus despotique du régime Hōjō, devenu très restrictif dans l'attribution des hautes responsabilités et prompt à écarter ses opposants, attisa encore plus les tensions[39]. Les premières décennies du XIVe siècle furent par ailleurs marquées par l'essor des violences dans les provinces occidentales, menées par des bandes de brigands qualifiés de « bandes malfaisantes » (akutō) par les sources officielles, contre lesquels les forces de police du shogunat furent de moins en moins efficaces[40].

La chute du régime de Kamakura devait se faire à l'instigation du nouvel empereur, Go-Daigo, issu de la branche Daikaku-ji, intronisé en 1318. Ce personnage atypique parmi la famille impériale ambitionnait de jouer un rôle politique de premier plan. Il commença par renforcer son influence à Kyoto après la mort de son père l'empereur retiré Go-Uda en 1321. Il s'opposa frontalement à partir de 1324 avec Kamakura, sur la désignation de son successeur : contre le principe posé plus tôt d'alternance entre les deux branches de la famille impériale, il souhaitait désigner son propre successeur, en écartant la branche rivale. Il perdit cependant cette première opposition. Dans les années qui suivirent, loin de relâcher ses efforts, il se rapprocha de divers groupes déçus par les Hōjō : des clans guerriers du Japon central, des groupes de « bandes malfaisantes ». En 1331, la tension avec Kamakura était devenue telle que Go-Daigo choisit l'option de la rébellion, ouvrant les hostilités de la guerre de Genkō. Nouvel échec, suivi de son exil sur l'île d'Oki et de sa destitution du titre impérial au profit d'un membre de la branche rivale. Cela ne suffit pourtant pas à éteindre la révolte dans la région de Kyoto, notamment en raison de l'action du fils de Go-Daigo, le prince Moriyoshi, et des bandes brigandes de Kusunoki Masashige, et en 1333 Go-Daigo retournait auprès de ses alliés. Pour les réduire, Kamakura dépêcha des troupes conduites par Ashikaga Takauji, chef d'un clan guerrier du nord du Kantō. Mais ce dernier faisait partie des hommes-liges du shogunat sceptiques vis-à-vis des Hōjō, et préféra s'allier avec Go-Daigo, et ses troupes s'emparèrent du palais de Rokuhara où résidait le représentant de Kamakura à Kyoto, qui se suicida lors de sa fuite. Les foyers de révolte s'étaient alors embrasés dans plusieurs provinces, et finalement dans le Kantō, où la révolte fut menée par Nitta Yoshisada, un autre homme-lige. Les insurgés réussirent à prendre Kamakura, où le dernier régent, Hōjō Takatoki, se suicida accompagné de ses plus fidèles vassaux. Les derniers fidèles du shogunat de Kamakura rendirent les armes dans les jours qui suivirent, laissant l'empereur Go-Daigo comme seule autorité légitime pour diriger le Japon, ce qui ouvrait sur la période dite de la « Restauration de Kenmu »[41].

Les cadres sociaux et leurs évolutions

Les puissants

La période de Kamakura marqua l'affirmation de la puissance des élites guerrières, en plein essor depuis la seconde moitié de l'époque de Heian. Elles peuvent donc être considérées comme la catégorie dominante de la société japonaise de l'époque. Si le concept de « féodalité », importé des études sur l'Occident médiéval, a pu être souvent invoqué par le passé pour qualifier les relations de pouvoir dans la société médiévale japonaise, il n'est désormais quasiment plus employé par les historiens pour ce pays car elles il s'avère peu opératoire, notamment parce que la domination des guerriers n'est pas aussi absolue qu'on voulait le croire[42].

D'autres modèles explicatifs ont donc été proposés pour apporter un contrepoint à cette vision. Parmi ceux-ci figurent les études de Kuroda Toshio, avec sa théorie des élites dirigeantes (kenmon taisei ; kenmon, littéralement les « portes du pouvoir », désignant les « puissants » dans les textes médiévaux) : il considérait que les élites traditionnelles de l'époque antérieure, les « nobles » de la cour de Kyoto (kuge) et les grands temples bouddhistes (jisha) préservèrent durant l'ère médiévale une importance cruciale qui faisait qu'il était impossible pour les guerriers de diriger le pays sans leur collaboration. Selon les propositions de Kuroda, les composantes des trois ensembles constituant l'élite médiévale avaient cinq caractéristiques communes :

- elles avaient un quartier général privé, qui gérait leurs affaires administratives et économiques ;

- les chefs de ces groupes émettaient des édits dont les instructions devaient être suivies par leurs dépendants, et avaient donc une valeur juridique dans ce cadre ;

- elles avaient par suite un ensemble de serviteurs qui avaient différentes fonctions (travailleurs, administrateurs, guerriers), développant donc une organisation institutionnelle privée avec sa propre logique de promotions ;

- le chef de chaque groupe avait une autorité juridique complète sur son lignage ;

- enfin le groupe exerçait un droit de contrôle et une juridiction sur son domaine privé, en principe à l'écart du pouvoir du gouvernement.

Cette approche considère donc plutôt que l'élite est construite autour de trois « blocs » interdépendants malgré des rivalités : les guerriers, les courtisans et les temples. Bien que généralement reçue pour ce qui concerne la réévaluation du rôle de l'aristocratie aulique, elle a reçu des critiques, en particulier sur la question de savoir s'il fallait y inclure le milieu des grands temples, qui ne semble pas afficher une autonomie et une cohérence similaires à celles du groupe guerrier autour du shogunat et du groupe des nobles autour de la cour impériale[43],[22].

Les guerriers

L'élite guerrière constituait la partie haute de la catégorie des hommes d'armes, que l'on désigne tantôt par les mots bushi ou buke[44], ce dernier terme, littéralement « maison des guerriers », désignant alors plutôt le shogun ; « samouraï » (samurai), plus courant dans la littérature moderne, désignait plus précisément durant l'époque médiévale des guerriers au service d'un personnage puissant[45].

Cette catégorie sociale s'était constituée progressivement durant l'époque de Heian dans le cadre d'une privatisation et d'une décentralisation du pouvoir militaire, les guerriers servant alors avant tout d'hommes d'armes professionnels pour le compte de l'élite aristocratique[46]. Les conflits des années 1180 marquèrent sans doute un grand changement dans le fait militaire, avec l'extension des corps d'armée, intégrant de ce fait des nouveaux venus au groupe guerrier, même si l'ampleur et la nature de ces changements sont discutés. Les combats étaient alors dominés par les archers montés à cheval, dotés d'arcs tirant à plus longue distance que par le passé, ce qui fit sans doute évoluer les tactiques militaires. Les guerres contre les Mongols semblent en revanche avoir donné un plus grand rôle à l'infanterie, équipée avant tout de lances[47]. Quoi qu'il en soit la catégorie des guerriers accéda au pouvoir sous la direction de clans établis dans le Kantō, les Taira puis les Minamoto-Seiwa Genji, dans le courant du XIIe siècle, profitant de l'affaiblissement de l'influence de la cour impériale, jusqu'à la constitution du régime shogunal, stabilisé par les Hōjō au début du XIIIe siècle.

Les hommes d'armes avaient avant tout une assise provinciale et rurale. Ils étaient des intendants de domaines publics ou privés, disposant de terres agricoles leur permettant d'avoir des ressources suffisantes pour entretenir leur équipement militaire (armures de type yoroi, sabres de type tachi et katana, arc, lance yari, cheval, etc.) et celui de leur escorte. Cela explique pourquoi beaucoup de clans guerriers ont un nom provenant de celui d'un domaine qui était leur base historique, même si ce n'était pas forcément le lieu où ils avaient acquis leur fortune. Ils résidaient dans un manoir, qui était à cette période un ensemble de bâtiments en bois, comprenant la maison du maître, celles de ses compagnons d'armes et serviteurs, des étables, ainsi que différents bâtiments d'exploitation. Elle pouvait être protégée par une palissade et un fossé. Ce qui singularisait les guerriers des autres membres des élites, c'était évidemment leur spécialisation dans le métier des armes, et du commandement militaire pour les plus importants[48]. Les valeurs martiales de cette catégorie sociale dominée par un idéal viril étaient mises en avant dans les différents récits guerriers qui furent rédigés à l'époque, à l'image du Dit des Heike, et les exercices comme le yabusame, tir-à-l'arc exécuté sur un cheval au galop. L'idéal guerrier valorisait l'honneur du clan, organisation socio-politique fondamentale des élites du Japon médiéval, de son nom, dont était en particulier dépositaire le chef du clan, issu de la branche principale (sōryō). Les autres membres du clan principal et des branches collatérales étaient ses subordonnés. Le pouvoir du maître du clan devait se renforcer avec le temps avec l'évolution des règles d'héritage au sein des guerriers. L'habitude traditionnelle était le partage du patrimoine entre les différents enfants, filles comprises, mais le principe de transmission de l'intégralité du patrimoine à l'héritier principal désigné (pas forcément le fils aîné) s'imposa progressivement afin d'enrayer le phénomène d'émiettement des domaines des guerriers qui était devenu un problème aigu dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Cette évolution devait principalement contribuer à affaiblir la position des femmes des familles guerrières. Durant la majeure partie de l'époque de Kamakura, les conditions traditionnelles de transmission des patrimoines leur laissaient des possibilités de disposer de propriétés distinctes de celles de leur époux et il n'était pas inhabituel que certaines d'entre elles occupent des postes de régisseurs ou agent domanial. Mais l'évolution des principes successoraux les priva d'un accès à de telles opportunités. A contrario les fils non voués à être chef de clan, autres perdants des évolutions des règles d'héritage, avaient toujours la possibilité d'obtenir des domaines grâce à leurs prouesses au combat, ce qui n'était pas possible pour les femmes, généralement destinées à devenir épouses et mères. Ce phénomène devait triompher durant l'époque de Muromachi[49].

Les liens personnels étaient primordiaux dans le milieu des hommes d'armes. Les structures familiales et claniques dominaient en principe les relations sociales, ce qui explique pourquoi la cohésion du clan Hōjō fut importante dans son système de pouvoir. Les liens au sein du groupe guerrier étaient également confortés par les alliances matrimoniales, qui jouèrent un rôle majeur dans la trajectoire des Hōjō, en premier lieu grâce à Hōjō Masako dont le mariage avec Minamoto no Yoritomo fut le principal facteur permettant la prise de pouvoir du clan ; par la suite ils conclurent divers mariages avec des clans guerriers du Kantō leur permettant de renforcer leurs liens avec eux. Au-delà de ces cadres familiaux, le système de la domination des hommes d'armes dans le cadre du shogunat était construit sur un ensemble de liens de vassalité. Cela peut être vu comme une évolution du groupe guerrier, bushidan, dominant le Kantō et dirigé par les Minamoto. Les hommes-liges du shogunat, gokenin, préservèrent une importance cruciale dans l'organisation du régime, et leur fidélité face au pouvoir impérial fut déterminante pour permettre à ce régime de subsister. En tant qu'« obligés » du régime, ils lui devaient le service militaire en temps de guerre, et de garde en temps de paix. En échange ils obtinrent de nombreuses gratifications, à commencer par des postes de gouverneurs militaires et intendants de domaines qui permirent au groupe des hommes d'armes, en premier lieu ceux originaires du Kantō, d'étendre son emprise sur tout le pays[50]. Ils purent ainsi se constituer progressivement des bases locales, s'enrichir et s'arroger des prérogatives allant au-delà de celles qui leur étaient octroyées en principe[51].

L'expansion et la stabilisation de la domination du shogunat sur le Japon permit donc aux élites guerrières de connaître une rapide ascension sociale et un enrichissement, tout en étant confrontées au risque de revers de fortune. Ainsi le clan Miura, originaire de la péninsule de Miura au sud de Kamakura dont il reprit de le nom et implantés dans la province de Sagami, dont les chefs Yoshiaki et Yoshizumi furent parmi les principaux membres du bushidan de Minamoto no Yoritomo durant la guerre de Genpei, et devinrent par la suite un des clans guerriers les plus importants du début du shogunat. Wada Yoshimori, issu d'une branche collatérale du clan, fut ainsi chef du Bureau des samouraïs. Il fut néanmoins éliminé en 1213 à l'instigation des Hōjō, appuyés par le chef de la branche principale des Miura, Yoshimura. Les Miura étaient un des principaux clans de l'élite guerrière disposaient alors des charges de shugo de plusieurs provinces (Yoshimura cumulant la direction de Kawachi et de Kii), ainsi que de celles de régisseurs de divers riches domaines, notamment à Kyūshū. Le chef suivant, Yasumura, tenta de renverser Hōjō Tokiyori en 1247, mais son échec entraîna sa perte et celle de son clan qui fut considérablement affaibli. Les revers de fortune étaient en effet courant parmi ces familles devant leur ascension au sort des armes[52].

À l'échelle provinciale, une nouvelle élite se forma en profitant des succès du régime shogunal et en les appuyant, en y érodant les positions des élites traditionnelles, la noblesse de cour et des temples[29]. Plusieurs clans guerriers originaires du Kantō ou du centre du pays reçurent ainsi des charges qui leur permirent de s'installer dans les provinces occidentales, où ils firent souche et parfois devinrent des clans locaux majeurs : par exemple les Kobayakawa, originaires du Sagami, implantés dans la province d'Aki à l'ouest de Honshu[53], ou encore les Ōtomo, également originaires du Sagami, qui devaient devenir un des plus importants clans de Kyūshū après que le poste de shugo du Bungo fut confié à leur chef Yoshinao au début de l'époque de Kamakura[54], et les Shimazu qui se virent confier le vaste domaine du même nom et placèrent la province de Satsuma sous leur coupe[55].

L'empereur et la noblesse de la cour impériale

La cour impériale était un ensemble éclaté entre plusieurs pôles, dominés depuis la fin de l'époque de Heian par la maison de l'empereur retiré qui dirigeait en principe la famille impériale, y compris l'empereur régnant[56]. Ses bureaux (in-no-chō) avaient la main sur l'administration impériale, et son organisation s'étoffa durant l'époque de Kamakura sur le modèle de celle du shogunat[57]. Dans la répartition des pouvoirs qui avait cours à cette période, la maison impériale gardait d'importantes prérogatives administratives et juridiques tout en étant clairement subordonnée politiquement au shogunat depuis l'échec de Go-Toba lors de la guerre de Jōkyū en 1221. Par ailleurs, son rôle cérémoniel de la cour restait intact, et son importance symbolique incontestée. C'est sans doute en bonne partie pour ces raisons que l'institution impériale fut préservée à cette période, quoi que les causes derrière cela soient discutées[58]. Son déclin fut cependant continu durant l'époque de Kamakura, sa division en deux branches achevant de la placer dans une position de faiblesse face au shogunat.

Les « nobles » de cour (kuge ; le terme est aussi traduit par « aristocrates » ou « courtisans ») au service de l'empereur étaient donc largement occupés par l'organisation de la vie aulique et continuaient de recevoir des fonctions au service de la maison impériale, et plus largement des charges d'administration dans la capitale. Certes l'autorité de Kyoto et de cette élite civile fut bousculée par celle du pouvoir shogunal et des hommes d'armes. Les courtisans avaient perdu leur suprématie sur l'administration du pays, et devaient souvent faire place à des régisseurs issus de la classe guerrière sur leurs domaines, ce qui leur laissa des sentiments amers. Il convient cependant de les relativiser : les membres de ce groupe conservaient d'importantes tâches administratives et judiciaires, le contrôle de vastes domaines, surtout dans la partie centrale du pays, et secondairement dans les provinces occidentales ; leurs liens forts avec les grands temples, qui étaient tous des fondations impériales ou aristocratiques, contribuaient également à maintenir leur rang. Leurs revenus restaient donc conséquents. De plus l'aristocratie de cour conservait une position dominante dans le domaine intellectuel[59].

Une remarquable illustration de la vie de la cour impériale et de la haute aristocratie à l'époque du shogunat de Kamakura triomphant se trouve dans les premiers chapitres du Towazugatari, le journal personnel de Dame Nijō (1258-v. 1307). Cette fille d'une grande famille noble fut offerte à son plus jeune âge par son père à l'empereur Go-Fukakusa, dont elle devint par la suite une concubine, avant d'entretenir d'autres liaisons avec des membres de la cour impériale. Cette institution vivait alors dans la résignation devant son déclin politique et la nostalgie de son prestigieux passé (en partie fantasmé), cherchant comme ses aïeules à savourer les plaisirs du vin, de l'amour, de la musique et de la poésie, tentant parfois de reproduire des scènes à la manière du Dit du Genji, vu comme l'illustration par excellence de cet âge d'or révéré. Dame Nijō fut finalement expulsée de la cour en 1283, apparemment en raison de la jalousie de l'impératrice ou de sa liaison avec l'empereur Kameyama, frère et rival de Go-Fukakusa, et formula alors ses vœux bouddhistes, destin courant chez les femmes de l'aristocratie[60],[61]. Dans ce milieu, les femmes étaient éduquées et lettrées, comme le démontre la production littéraire de plusieurs d'entre elles. Elles pouvaient disposer de domaines en propre et exerçaient des fonctions de service (nyōbō) et d'administration (nyōkan) parfois importantes au sein de la cour, ce qui pouvait donc leur donner une certaine influence politique, à l'image de la princesse Shoshi Hachijō-in (1136-1211) qui avait acquis une grande influence et plus de deux cents domaines[62].

Les grands clans de courtisans connurent des évolutions diverses. Le clan Fujiwara avait perdu son hégémonie politique au profit des grands clans guerriers à la fin de l'époque de Heian, puis s'était divisé en cinq branches (Gosekke) se partageant ses charges traditionnelles de régent (sesshō) et grand rapporteur (kampaku) de la cour impériale[63], qui de toute manière avaient été vidées de l'essentiel de leur substance pour devenir surtout honorifiques. Mais le clan restait prestigieux et riche, s'appuyant notamment sur ses liens privilégiés avec le grand temple du Kōfuku-ji[64]. Une des cinq branches, les Konoe, disposait ainsi en 1235 de la bagatelle de 154 domaines répartis un peu partout dans l’empire[65]. Le clan de l'aristocratie civile le plus important politiquement à l'époque de Kamakura était celui des Saionji. Ils devaient leur fortune au fait que Saionji Kintsune (1171-1244) fut l'un des rares membres de l'élite de ce groupe à se ranger du côté des Hōjō lors de la guerre de Jōkyū qui les opposa à la faction impériale[66]. Par la suite il fut bien en vue à Kamakura, obtenant le poste de représentant de l'empereur (mōshitsugi) qui resta à la disposition du clan. Les Saionji marièrent plusieurs de leurs filles à des empereurs, et obtinrent une influence considérable sur la cour de Kyoto, où ils disposaient notamment du poste lucratif de directeur des haras impériaux, qui donnait accès à des domaines de pâtures. Ils accumulèrent d'importantes richesses : ils contrôlaient des domaines dans la région de Kyoto et l'ouest du Japon, situés sur des axes commerciaux majeurs, comme le marché aux poissons de Yodo qui fournissait la capitale, ainsi que le poste de gouverneur de la province d'Iyo (Shikoku), ou encore le prestigieux sanctuaire de Munakata à Kyūshū[67].

Les grands temples

Les principaux temples bouddhistes qui avaient émergé aux époques de Nara et de Heian avaient constitué d'importants domaines qui faisaient d'eux des « puissants », en mesure de jouer un rôle de premier plan dans la société japonaise. Leur rôle premier était d'assurer la protection sacrée de l’État par le biais de divers rituels et services religieux. Ces institutions se présentaient comme des complexes monastiques situés dans la région centrale, en lien avec la cour impériale et les aristocrates dont les donations étaient à l'origine de leur puissance, assise sur le contrôle de nombreux domaines leur assurant des revenus confortables. Les temples majeurs étaient : à Nara le Kōfuku-ji, monastère familial du clan Fujiwara, qui en plus de ses domaines avait la fonction de shugo de la province de Yamato ; le Tōdai-ji, temple impérial de la même ville, fortement affaibli après sa destruction en 1180 par les troupes Taira mais qui reçut en compensation les bénéfices de domaines publics, avec la charge d'administration civile de la province de Suō, et disposait par ailleurs selon une estimation d'une cinquantaine de domaines privés (shōen), ressources bien documentées par ses archives[68] ; l'Enryaku-ji du Mont Hiei, sans doute le plus influent durant l'époque de Kamakura ; également l'Onjō-ji à Ōtsu ; les temples du Mont Kōya (Kōya-san) ; le Tō-ji de Kyoto, dont l'activité est bien connue grâce à un important lot d'archives, qui connut un nouvel essor grâce au patronage de Minamoto no Yoritomo puis celui de la princesse Sen'yōmon'in (1181-1252), fille de l'empereur retiré Go-Shirakawa, qui lui concéda ses domaines[69]. Bien qu'ils fussent de plus en plus concurrencés par les membres du groupe guerrier, en particulier ceux qui étaient nommés régisseurs de leurs domaines, les grands temples conservaient une base économique considérable, en particulier dans les régions centrales et occidentales, et leur importance sociale et politique ne saurait être négligée[70].

Si la communauté monastique (sōga, issu du sanskrit sangha) était supposée être marquée par l'égalité entre ses membres et l'élévation des plus méritants, et pouvait se réunir en assemblée pour des prises de décision importantes, en pratique l'organisation interne des temples bouddhistes de était très hiérarchisée. Les abbés et autres hauts administrateurs dirigeant les grands temples étaient choisis parmi les nobles. Les personnages d'origine élevée disposaient au sein de ces institutions de leurs propres pavillons qui constituaient des organismes internes aux temples, appelés monzeki, qui étaient à l'origine des fondations patronnées par une famille éminente et gardaient d'importants liens avec celle-ci, lui permettant en retour d'avoir une influence sur la vie de l'institution (en particulier pour la désignation de l'abbé). Parmi les groupes de moines plus précisément constitués, ceux spécialisés dans l'étude des textes bouddhistes, les gakushō ou gakuryo, souvent d'origine noble, se voyaient reconnaître une position importante. En revanche la nébuleuse des moines chargés des tâches de routine, les dōshu, occupait les positions médianes ou subalternes. Ce terme désignait des personnes occupant des fonctions très diverses : des travailleurs, mais aussi des administrateurs, quelquefois de véritables officiants du culte, et aussi ceux qui étaient susceptibles de prendre les armes. Le groupe des moines et plus largement du personnel des temples renvoyait donc aux hiérarchies sociales et à la complexité des statuts sociaux du Japon médiéval[71].

Dans la continuation de l'époque de Heian, les grands temples étaient des groupes de pression non négligeables, capables de mener des mouvements de protestation virulents (gōso) et de formuler des pétitions qui étaient entendues en haut lieu : il était courant que des groupes de moines manifestent à Kyoto pour faire pression sur la cour impériale afin d'obtenir des avantages, notamment des décisions favorables dans des litiges[72]. Par ailleurs ils étaient régulièrement impliqués dans des affrontements impliquant des moines armés, qui opposaient tantôt des factions à l'intérieur des monastères, par exemple des monzeki tenus par des familles rivales (en particulier lors des élections d'abbés), ou des monastères rivaux, en général autour de litiges sur la possession de terres[73].

Il apparaît quoi qu'il en soit qu'à la différence des deux autres catégories de « puissants » les temples puissants ne constituaient pas une force réellement indépendante, car liée aux nobles de la cour qui les influençaient fortement et étaient impliqués dans leurs affaires internes, jusqu'à déterminer les luttes de faction en leur sein. On a donc pu parler de « semi-indépendance » à leur propos. Ils ne formaient pas non plus un groupe cohérent et solidaire en raison de leurs querelles d'écoles et rivalités internes[74].

Les domaines : organisation et évolutions

La domination des élites dirigeantes reposait sur le contrôle des différents domaines publics ou privés qui étaient leurs principales sources de richesse et d'autorité sur les populations laborieuses du pays. Cette structure domaniale était depuis l'époque de Heian la structure fondamentale de l'économie, et plus largement de son administration, et fournissait le cadre de vie de la majeure partie de la population de l'époque de Kamakura. Ces domaines n'étaient pas forcément d'un seul tenant, et leurs tailles étaient extrêmement variables, certains occupant un espace restreint tandis que d'autres s'étendaient à l'échelle d'une province. C'était dans ce cadre que se déroulaient principalement les interactions entre les puissants et le reste de la population. Le cadre domanial était divisé entre des domaines publics, kokugaryō (ou koryō) et domaines privés, shōen ; on a pu parler à ce propos de « système domanial » ou « système shōen-kokugaryō ». Les shōen sont de loin les mieux documentés et ceux qui ont fait l'objet de plus d'études, le rôle des domaines publics ayant été réévalué tardivement (à la suite notamment des travaux de Nagahara Keiji)[75].

_(Todaiji).jpg.webp)

Les shōen, apparus à l'époque de Heian, étaient des domaines qui appartenaient à un puissant, membre de la famille impériale, de la haute aristocratie civile ou un grand monastère. Ces domaines bénéficiaient en général d'exemptions fiscales et l'administration provinciale ne pouvait y pénétrer : il s'agissait donc de propriétés détachées du contrôle économique des pouvoirs publics. Les ressources des maîtres des domaines consistaient en des prélèvements en nature (nengu, zōkuji) sur les productions domaniales, potentiellement très variées car ils pouvaient regrouper une vaste gamme d'activités : produits agricoles des rizières et autres champs ou des jardins et vergers, des mûriers, exploitation des ressources halieutiques, des forêts, des bambouseraies, des espaces de chasse, des salines, des ateliers artisanaux, également des péages, etc. Ces contributions étaient prélevées sur les travailleurs des domaines, qui étaient également susceptibles de devoir des corvées. Les domaines étaient généralement organisés en unités de production (myō) confiées à des administrateurs. En pratique le propriétaire ne résidait généralement pas dans son domaine et en possédait beaucoup, et ne s'impliquait pas directement dans leur gestion. Et la notion de « propriété » n'est pas à entendre ici suivant un sens moderne, puisque ces domaines relevaient d'un enchâssement de droits, bénéficiant à plusieurs acteurs. D'autres personnes prenaient en effet en charge pour le compte du propriétaire de dernier ressort les affaires de ses domaines et la perception des droits sur les populations qui y résidaient. C'était d'abord des sortes de propriétaires secondaires, généralement des nobles de second rang, qui déléguaient à leur tour les droits et services et ainsi de suite en passant par les régisseurs et jusqu'au niveau local, où les agents domaniaux (shōkan) avaient des terres à leur disposition en échange de leur service. Ces différents droits de gestion et de prélèvements étaient nommés shiki ; ils étaient divisibles et aliénables. S'était ainsi constituée un structure pyramidale allant du propriétaire nominal du domaine aux agents locaux responsables des unités internes du domaine et aux cultivateurs, donc comprenant potentiellement beaucoup de niveaux, chacun disposant d'un shiki. Les produits prélevés sur un domaine étaient répartis entre plusieurs bénéficiaires, en dernier lieu le propriétaire effectif[76].

Quant aux domaines publics, moins documentés, il semble que leur organisation n'ait pas grandement différé de celles domaines privés. Ils étaient dirigés à l'échelle provinciale par un organe d'administration appelé kokuga. Au niveau local ils étaient gérés par des fonctionnaires locaux (zaichō kanjin), qui disposaient comme les agents des domaines privés d'un ensemble d'obligations et de droits, percevant donc des revenus sur les populations dont ils avaient la charge, et qui étaient également souvent des guerriers[77]. En pratique les revenus des domaines publics bénéficiaient également à des puissants, qui disposaient des hautes charges d’administration provinciale.

Le phénomène le plus caractéristique de l'époque de Kamakura concernant les droits sur les domaines privés comme publics fut l'introduction dans la structures des bénéficiaires de leurs revenus des intendants/régisseurs appelés jitō[78]. Ceux-ci devaient percevoir les prélèvements pour le compte du propriétaire, gérer le domaine, son administration, sa sécurité. C'étaient en général des membres de la catégorie des guerriers, jusqu'alors plutôt laissée pour compte dans la répartition des domaines privés, recevant cette fonction grâce à une décision du shogunat, et non par délégation du propriétaire du domaine suivant le principe habituel. Ce phénomène commença avec Minamoto no Yoritomo et profita aux hommes-liges du shogunat (gokenin), et se poursuivit par la suite, servant à plusieurs reprises à confisquer les droits sur la terre à des personnes ayant perdu un conflit et à récompenser ceux qui avaient servi le vainqueur. Cela généra de nombreux litiges entre régisseurs et propriétaires sur l'attribution des produits des prélèvements, et aussi la répartition des structures internes des domaines, les régisseurs cherchant souvent à étendre les tenures sous leur dépendance. Les propriétaires n'avaient pas forcément la possibilité d'assurer directement leur autorité sur leurs domaines, surtout s'ils étaient éloignés géographiquement, et devaient recourir à des actions en justice en cas de litige prolongé. Le pouvoir des intendants était le plus marqué dans les provinces orientales. Dans d'autres cas en revanche la coexistence était plus pacifique, avec des accords de répartition des droits et obligations, ce qui fut courant notamment dans les provinces de l'ouest. Dans la région de la capitale les propriétaires aristocratiques conservèrent leur assise. D'autres acteurs pouvaient s'immiscer dans le système : certains fonctionnaires locaux devinrent intendants domaniaux et firent concurrence aux guerriers, et il se pouvait aussi que les agents domaniaux déjà en place résistent et puissent faire passer sous leur contrôle une partie du domaine. Il n'empêche que ce phénomène constitua dès l'époque de Kamakura un facteur d'affaiblissement de l'autorité des propriétaires sur leurs domaines, et plus largement un début de mise à bas du système des domaines, avec un début de privatisation de ceux-ci par les régisseurs de la classe militaire, qui se constituaient une assise locale leur permettant de devenir de véritables « seigneurs » des lieux où ils étaient implantés. Ce phénomène d'appropriation concerna aussi dans une moindre mesure les agents domaniaux responsables des zones de culture. L'époque de Muromachi devait voir l'accentuation et l'aboutissement du processus de démantèlement des shōen[79],[51].

Les populations occupant le domaine étaient donc souvent mises à rude épreuve en raison des luttes des élites, qui se manifestaient dans les tentatives de prise de contrôle de domaines rivaux, ou d'extension sur ceux-ci par empiètement progressif, et supposait donc de placer sous son contrôle les exploitants des terroirs en question, question cruciale en ces temps où la main d’œuvre n'était pas particulièrement abondante et avait tendance à être mobile, d'autant plus que la fuite était souvent la meilleure façon de résister à un propriétaire trop demandeur. Les changements de gestionnaires domaniaux étaient susceptibles d'affecter les paysans si le nouveau régisseur augmentait la pression fiscale et les corvées[80]. Les communautés concernées avaient des moyens de résistance en portant plainte collectivement auprès du propriétaire qui était susceptible de leur venir en aide, a fortiori si ses relations avec l'intendant étaient mauvaises[81]. Par exemple en 1275 les paysans du domaine d'Atekawa (province de Kii) se réunirent pour adresser une protestation écrite à l'attention de leur propriétaire, le temple Jakuraku-ji de Kyoto, qui dénonçait les agissements du régisseur, qui leur imposait notamment des corvées pour les besoins de ses propres possessions, les menaçait régulièrement et leur infligeait des traitements cruels[82].

Agriculteurs et non-agriculteurs

Si la majeure partie de la population se consacrait aux activités agricoles, et avant tout la riziculture, et que l'étude de l'agriculture et de la paysannerie a longtemps monopolisé les études économiques et sociales, l'importance des activités et populations « non agricoles » dans le Japon pré-moderne a été réévaluée, en particulier à la suite des études d'Amino Yoshihiko, qui a mis en évidence le fait qu'il ne fallait pas considérer que des domaines ayant une agriculture peu productive étaient forcément pauvres car ils pouvaient construire leur richesse sur d'autres activités[83]. Depuis les études sur ces groupes ont connu un essor conséquent et permis de faire évoluer la vision que l'on avait de la société médiévale japonaise. Les sources de cette période documentent en particulier les groupes vivant des activités maritimes ou lacustres, ceux peuplant les espaces incultes des montagnes, ou encore ceux vivant des échanges, notamment diverses professions itinérantes, très actives dans cette période de développement commercial. La documentation laisse également entrevoir divers groupes de populations vues comme marginales, comme les « non-humains », se consacrant à des activités vues comme impures. Par ailleurs la fin de l'époque de Kamakura a vu l'essor des « bandes malfaisantes », terme qui désigne généralement des groupes commettant du brigandage et de la piraterie, mais aussi des rebelles au pouvoir shogunal.

Activités agricoles et monde paysan

L'agriculture reposait sur la riziculture, qui profita alors de l'amélioration et la construction d'ouvrages d'irrigation. Dès le XIIIe siècle certains domaines se mirent à pratiquer une double récolte annuelle (riz en été et blé ou orge en hiver), ce qui fut favorisé par le pouvoir de Kamakura qui avait donné pour consigne de ne pas taxer la seconde récolte. L'agriculture semble donc connaître une intensification, également renforcée par l'usage plus courant d'engrais animal et végétal. En revanche l'expansion des zones en culture semble avoir été limitée[84]. Il convient également de ne pas se laisser trop influencer par les documents de l'administration domaniale qui privilégiait les unités de productions céréalières, et en premier lieu le riz, car les paysans disposaient également à côté d'autres champs ou de jardins où ils faisaient pousser des céréales, du chanvre, diverses variétés de fruits et légumes qui étaient pour eux essentiels, en plus de pouvoir exploiter l'espace inculte (friches, pâtures, bois et forêts, rivières et marécages)[85]. Les quelques progrès dans l'agriculture entraînèrent manifestement une augmentation de la production, et également des échanges de produits agricoles (voir plus bas), mais les famines restèrent une réalité durant l'époque de Kamakura, qui connut deux épisodes dévastateurs en 1229-1232 et 1257-1260[86].

Les structures agraires étaient organisées dans le cadre des domaines, privés et publics. Les premiers occupaient en gros un peu plus de la moitié du territoire agricole sous administration domaniale, le reste étant sous le contrôle des domaines publics[87]. Mais il y avait des variations régionales : selon les registres de terres, la province d'Awaji en 1223 était répartie entre 72 % de domaines privés et 28 % de publics, tandis que dans la province de Wakasa en 1265 le rapport était de 53 % pour le public et 47 % pour le privé[88]. Ils n'étaient du reste pas forcément d'un seul tenant, et leurs tailles variaient énormément. Les espaces agricoles y étaient souvent divisés en unités appelées myō, qui servaient de base pour l'organisation du travail et la taxation. Cependant de nombreux exploitants vivaient en dehors de ces structures et étaient organisés individuellement en unités appelées zaike, comprenant leur foyer et la terre qu'il exploite, en cette période d'habitat rural essentiellement dispersé. Il a été estimé que les redevances prélevées sur la récolte correspondaient à 20 à 30 % de celle-ci environ[89]. Selon les types de terres, leurs tenanciers étaient également susceptibles de devoir des corvées.

Les myōshu, qui étaient chargés de la gestion d'un myō, et percevaient pour le compte des autorités domaniales les taxes dues par les exploitants, étaient les élites villageoises. Ils étaient souvent armés, leur fonction impliquant manifestement la défense du domaine, et nombre de myōshu avaient intégré le groupe des guerriers[90]. Les couches moyennes et basses de la société paysanne sont moins aisées à identifier dans les textes, la terminologie n'étant pas claire, vu qu'elle s'intéresse surtout à leur statut fiscal et pas à leur niveau de vie, et qu'il existait par ailleurs une portion non négligeable de populations paysannes mobiles changeant d'exploitation au gré de circonstances diverses. Il existait une population dépendante (identifiée notamment par le terme genin, qui désigne au sens large une personne qui est au service d'une autre) qui constituait la couche basse de la population agricole, dont des travailleurs ayant un statut servile (voir plus bas). Ils travaillaient sur les domaines des différents bénéficiaires de droits d'exploitation des domaines, y compris les myōshu[91]. La question de savoir s'ils constituaient la majeure partie des exploitants des domaines ou bien s'il existait une couche moyenne de paysans plus indépendants et aisés reste débattue. P. Souyri identifie pour les dernières décennies de l'époque de Kamakura une catégorie des paysans autonomes, qui verraient une amélioration de leurs conditions de vie grâce à une meilleure production agricole et participeraient plus activement à la prise de décision dans leurs communautés villageoises. Cela posait les bases du renforcement des institutions rurales qui fut manifeste au XIVe siècle[92].

Les gens de la mer

Les côtes de l'archipel japonais étaient occupées par des communautés vivant essentiellement des activités maritimes, avant tout la pêche, mais aussi la production de sel, le commerce et le cabotage, les « gens de la mer » dont le rôle a été mis en avant par les études d'Amino[93]. Ces sont les exemples les mieux connus de domaines non dominés par les activités agricoles.

On trouvait plusieurs de ces communautés le long des côtés de la province de Wakasa donnant sur la mer du Japon. Initialement itinérantes, elles se stabilisèrent progressivement durant l'époque de Kamakura, formant des villages côtiers disposant d'une organisation collective régissant les zones de pêche. Elles devinrent rapidement prospères, sans doute plus que les communautés agricoles de la même province, s'insérant dans des circuits d'échanges larges. Les appétits des puissants se tournèrent vers elles, ce qui aboutit à leur intégration dans des domaines institutionnels dans le courant du XIIIe siècle, notamment ceux de l'Enryaku-ji. Cela eut pour effet de leur offrir des débouchés privilégiés dans les domaines du temple[94].

Yugeshima (province d'Iyo ; aujourd'hui dans la municipalité de Kamijima), une île de 8,8 km2 située dans la mer intérieure de Seto, était quant à elle un domaine possédé par une assemblée de moines du Tō-ji, et bien documenté grâce aux archives préservées par ce temple. Le domaine s'étendait en fait au-delà des rives de l'île, puisque d'après un document du début du XIVe siècle concernant la répartition des droits entre propriétaire, intendant et administrateur local, il comprenait aussi un espace maritime allant jusqu'à 5 km autour de l'île, ce qui permettait d'y inclure une autre petite île et surtout plusieurs sites de filets de pêche (amiba/aminiwa). Si les revenus de ces derniers étaient partagés entre les trois ayants droit du domaine suivant diverses modalités, l'île en elle-même était divisée en trois zones, deux pour le propriétaire et une pour l'intendant, et comprenait des unités de production myō réparties entre champs (servant manifestement pour la subsistance), salines situées sur les plages (shiohama) et espaces forestiers sur les hauteurs (le bois devant notamment servir pour la construction navale et pour chauffer la saumure dans la production de sel). Les produits maritimes (pêche et sel) étaient manifestement ceux qui intéressaient le plus les ayants droit. Les élites de l'île étaient les personnes en charge des unités de production, les myōshu, et une autre catégorie originale, les « capitaines (de navire) » (kandori). Elles dirigeaient les résidents dépendants (libres hyakushō et non-libres genin) et devaient en particulier superviser le transport du sel vers le propriétaire, mais cherchaient aussi à tirer profit pour leur compte des ventes des productions du domaine. Suivant les données textuelles, corroborées par des fouilles archéologiques[95], la production du sel se déroulait notamment suivant la méthode intensive appelée agehama : des bassins avaient été creusés sur des terrasses où on apportait de l'eau qui était laissée à évaporer ; la méthode plus simple, irihama, consiste à diriger l'eau via des petits chenaux vers des bancs de sable servant de lieu d'évaporation. Dans tous les cas la saumure obtenue était ensuite récupérée puis mise à bouillir dans des chaudrons afin d'obtenir le sel[96].

Les activités de pêche n'étaient évidemment pas une exclusivité populations maritimes, mais concernaient aussi celles vivant à proximité des eaux intérieures. Plusieurs domaines comprenaient des droits sur l'eau pour la pêche sur les rivières et les étendues d'eau qu'ils comprenaient. Les communautés de pêcheurs de l'arrière-pays de Kyoto, autour du lac Biwa et de la rivière Katsura, profitaient de la proximité des marchés urbains ; certaines pratiquaient notamment la pêche au cormoran[97].

Échanges, artisanat et autres professions

.JPG.webp)

Une grande partie de la circulation des produits se faisait traditionnellement dans le cadre des domaines, par le biais des prélèvements sur les productions agricoles et artisanales fournis en guise de contributions au propriétaire domanial. La cour impériale faisait appel à des fournisseurs officiels (kugonin) pour ses besoins plus spécifiques, en matière de produits artisanaux aussi alimentaire : cela concernait par exemple des forgerons, des chaudronniers, des charbonniers, des marchands d'huile, mais aussi des chasseurs et des pêcheurs. Ils bénéficiaient d'une protection et d'une certaine liberté dans leurs mouvements garantie par des exemptions de péage, afin d'obtenir les produits nécessaires à la satisfaction de la demande aulique, en échange du versement de leur production en guise de tribut. Cette facilité de circulation était cruciale car ils écoulaient généralement eux-mêmes la part de leur production non destinée à la cour ou à leur propre consommation et devaient également obtenir leur matière première et moyens de productions par leurs propres moyens, ce qui les contraignait souvent à exercer leur métier de façon itinérante. Les fournisseurs de lanternes de la cour de l'empereur étaient ainsi des forgerons allant et venant sur les marchés des alentours de la capitale afin de réaliser des achats et des ventes[98]. Un système similaire existait pour les domaines des temples.

Mais les domaines publics et privés n'achevaient manifestement pas les conditions d'auto-suffisance même avec leurs paysans et fournisseurs dépendants, et devaient donc recourir à la commercialisation de leurs surplus afin d'obtenir de l'argent et des produits voulus. Les gestionnaires des domaines pouvaient se charger eux-mêmes de cela, ou bien faire appel à des intermédiaires commerciaux, les toimaru, qui étaient des agents domaniaux. Ceux-ci géraient les entrepôts du domaine, la commercialisation des produits des redevances, et parfois directement leur perception. Ils percevaient des commissions sur les ventes effectuées. Ils devinrent progressivement de véritable négociants, certains réussissant à amasser d'importantes richesses[99].

Plus largement dans tous les métiers les gens de cette époque devaient se faire marchands afin d'écouler leurs surplus non destiné directement aux circuits internes aux domaines ou à leur propre consommation. Dans plusieurs cas l'écoulement de produits sur les marchés était confiée aux femmes du foyer, créant ainsi une division des tâches entre les hommes chargés de la production et les femmes chargées de la vendre. Ainsi les femmes des groupes de pêcheurs de la région centrale (lac Biwa, Katsura) se retrouvaient sur les marchés de Kyoto où elles vendaient du poisson. De même des épouses de charbonniers exerçant les fonctions de fournisseurs de la cour impériale en charbon de bois, ou d'autres femmes vendant en vêtements de soie au sanctuaire de Gion[100].

%252C_late_13th_or_early_14th_century.jpg.webp)

La période de Kamakura fut caractérisée par un essor notable des échanges, qui modifia les conditions des transactions de produits : la part des circulations à l'intérieur des domaines diminua, et de plus en plus de propriétaires et producteurs eurent recours aux échanges sur le marché, ce qui fut aussi rendu possible grâce aux progrès de la production agricole. Cela concerna en premier lieu les provinces centrales autour de Kyoto. Cette époque vit la multiplication des marchés locaux, en particulier dans les campagnes, ayant un caractère périodique (trois fois par mois habituellement). Ils étaient souvent établis près des temples, qui étaient des points d'attraction important, en particulier au moment des fêtes, et aussi des axes et points de communication (routes, rivières, plus précisément des ponts, carrefours ou ports). Ils servaient notamment aux paysans locaux pour y vendre leurs éventuels surplus et y acheter des produits auprès de marchands ambulants. Certains de ces marchés devinrent d'importants lieux d'échanges de dimension régionale, tandis que ceux de Kyoto étaient particulièrement actifs, se développant de plus en plus en dehors d'un cadre réglementé[101]. Les puissants cherchèrent à contrôler des domaines situés sur des axes commerciaux, notamment dans les ports, ayant l'ambition de tirer profit de ces activités (notamment grâce aux octrois). Les Hōjō finirent par exercer une domination peu partagée sur le grand commerce dans les dernières décennies de leur règne[102].

Des grandes familles ainsi que des temples commanditaient des expéditions commerciales d'envergure entre régions japonaises et avec le continent, en premier lieu la Chine des Song. Ce commerce international se développa considérablement à l'époque de Kamakura. Il reposa largement sur le port de Hakata (Fukuoka), où s'était installée une importante communauté chinoise, dominée à cette période par les marchands originaires du port de Ningbo, qui surent nouer des liens profitables avec les puissants japonais, et écartèrent ainsi peu à peu les marchands des autres ports chinois[103],[104]. Ce réseau d'échanges est documenté de manière remarquable par la fouille d'une épave datée du début du XIVe siècle dans le district de Sinan au large des côtes coréennes, sa cargaison contenant plus de 20 000 céramiques chinoises, des milliers de pièces de monnaie chinoises et un peu plus d'un millier de pièces en bois de santal. Il est probable que ce bateau ait coulé lors d'un trajet entre la Chine et le Japon ; les tablettes en bois inscrites qui y ont été trouvées indiquent en tout cas qu'on y trouvait un intermédiaire mandaté par le Tōfuku-ji, sans doute afin de contribuer au financement de sa reconstruction, après sa destruction par un incendie en 1319 (l'épave serait datée de 1323)[105].