La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (en occitan La Vacariá e Sant Martin de Castrias) est une commune française située dans le département de l'Hérault en région Occitanie. Elle provient de l'union en 1832 des deux anciennes communes de La Vacquerie et de Saint-Martin-de-Castries.

| La Vacquerie et Saint-Martin-de-Castries | |||||

.JPG.webp) La rue principale du bourg de la Vacquerie | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Hérault | ||||

| Arrondissement | Lodève | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Lodévois et Larzac | ||||

| Maire Mandat |

Martine Baïsset 2020-2026 |

||||

| Code postal | 34520 | ||||

| Code commune | 34317 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Vacquerois, Vacqueroises | ||||

| Population municipale |

189 hab. (2018 |

||||

| Densité | 4,4 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 47′ 24″ nord, 3° 27′ 40″ est | ||||

| Altitude | Min. 573 m Max. 822 m |

||||

| Superficie | 43,05 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lodève | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : région Occitanie

Géolocalisation sur la carte : Hérault

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Géographie

La commune de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries est située sur le plateau calcaire du Larzac, plus exactement dans l'appendice méridional de ce dernier, entre le Cirque de Navacelles, Saint-Guilhem-le-Désert et Lodève.

Accès

On peut accéder à la Vacquerie par 3 routes, la D25 venant de Saint-Pierre-de-la-Fage, par la même route mais dans l'autre sens donc via Saint-Maurice Navacelles, et pour finir depuis Saint-Guilhem-le-Désert via le col du vent.

Hydrographie

Le ruisseau de Camp Biel, le ruisseau des Poujols, le ruisseau de la Fagette sont les principaux cours d'eau parcourant la commune.

Communes limitrophes

Climat

|

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[4]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-contre[2].

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Soumont », sur la commune de Soumont, mise en service en 1991[7]et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[8],[Note 2], où la température moyenne annuelle est de 14,6 °C et la hauteur de précipitations de 981,6 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Millau », sur la commune de Millau, dans le département de l'Aveyron, mise en service en 1964 et à 46 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,7 °C pour la période 1971-2000[11], à 10,9 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[13].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 3].

Un site Natura 2000 est défini sur la commune tant au titre de la directive oiseaux, que de la directive habitats, le « causse du Larzac »[15]. D'une superficie de 29 556 ha, il fait partie des causses méridionaux, un ensemble régional original unique en Europe. Il est le plus grand ensemble de formations herbeuses sèches semi-naturelles en France et abrite un grand nombre d’espèces endémiques. Ce site abrite 17 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire pour la plupart liées pour leur reproduction et/ou leur alimentation aux milieux ouverts (dont le Bruant ortolan, le Pipit rousseline, l'Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur, etc… en effectifs bien représentées par rapport à la moyenne nationale)[16],[17].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Trois ZNIEFF de type 1[Note 4] sont recensées sur la commune[18] :

- le « chaos dolomitique de la Vacquerie » (758 ha), couvrant 3 communes du département[19] ;

- le « Mont Saint-Baudille » (550 ha), couvrant 4 communes du département[20],

- la « plaine de la Barre » (1 135 ha), couvrant 2 communes du département[21] ;

et une ZNIEFF de type 2[Note 5],[18] : le « causse et contreforts du Larzac et montagne de la Séranne » (44 035 ha), couvrant 33 communes dont une dans l'Aveyron, deux dans le Gard et 30 dans l'Hérault[22].

Urbanisme

Typologie

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[23],[24],[25]. La commune est en outre hors attraction des villes[26],[27].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (85,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (83,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (56,8 %), forêts (28,3 %), prairies (7,8 %), zones agricoles hétérogènes (7,1 %)[28].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Histoire

Toponymie

Le mot Vacquerie vient de vaccaria : lieu où paissent les vaches, terre inculte livrée au pâturage. Il dérive du latin classique vacca auquel le suffixe -aria a été combiné[29],[30],[31].

En 1832, la commune prend le nom de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

Préhistoire et Antiquité

De nombreux dolmens, tumulus, menhirs et cavités sépulcrales témoignent d'une démographie particulièrement développée au Néolithique final[32]. L'aven de Saint-Martin d'Azirou présente des restes de construction, du matériel lithique typique du Rodézien ainsi que de la céramique. Dans la grotte sépulcrale de Maurous, explorée par le chanoine Joseph Giry, furent découverts neuf grands vases funéraires datant de l'âge du bronze, exposés aujourd'hui au musée de Lodève. Le grand dolmen de Ferrussac fut aussi utilisé comme sépulture collective.

Des « grottes-citernes » servaient à récupérer l’eau au chalcolithique et à l'âge du bronze. On trouve des traces d'habitat et d'enceintes datant de l'âge du cuivre sur les sites de Saint-Martin d'Azirou, Montsaloux, La Trivalle, Sablières et la Vernède et des vestiges de villas romaines et de trois voies antiques au lieu-dit la Trivalle.

Période historique

En 807, le roi Louis le Pieux cède le lieu nommé Castries avec son église Saint Martin (aujourd'hui ruinée) à l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, fondée par Guillaume d'Orange, comte de Toulouse.

À partir du traité de Meaux en 1229, les évêques de Lodève deviennent les seigneurs de leur diocèse. Certains territoires continuent à ne pas dépendre de leur juridiction mais ressortent directement de Saint-Guilhem (une partie du village de la Vacquerie, la partie Nord-Est de la commune, Azirou et Saint-Martin de Castries).

En 1488, le camérier de l´abbaye de Saint-Guilhem cède à la famille de Vissec de Latude le domaine de Saint-Martin de Castries. La famille Vissec de Latude de Fontès possédera la seigneurie de Saint Martin-de-Castries jusqu'au XVIIIe siècle.

Durant les guerres de Religion, le village fut pris par les Catholiques en 1580[33].

Au XIXe siècle, La Vacquerie était idéalement située sur l'ancienne voie allant de Montpellier à Millau. En 1861, le percement de la route du Pas de l'Escalette, jusqu'alors seulement un sentier muletier, signa le déclin de sa population.

Héraldique

.svg.png.webp)

|

Son blasonnement est : De gueules à une vache d'argent cornée, colletée, clarinée et sabotée d'azur, au chef cousu de sable chargé de deux croisettes d'argent, et à une crosse d'or posée en pal passant derrière la vache et brochant sur le chef. |

|---|

Politique et administration

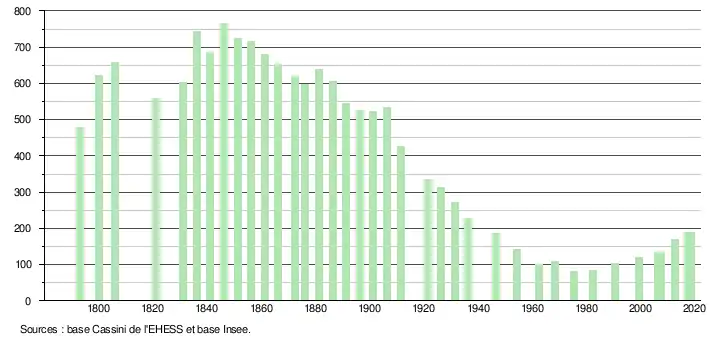

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[35].

En 2018, la commune comptait 189 habitants[Note 7], en augmentation de 9,25 % par rapport à 2013 (Hérault : +6,12 %, France hors Mayotte : +1,78 %).

Le village et ses environs

Sur la place principale du village, la maison dite « du Bailly » montre une porte sculptée et une galerie du XVIIe siècle.

Sur le territoire de la commune, le site expérimental d'architecture de Cantercel, fondé en 1989, intègre ses bâtiments contemporains à un site paysager. Il a pour vocation d'être un lieu de recherche, de formation et de sensibilisation à l’architecture environnementale.

Le prieuré de Saint-Martin-de-Castries, qui fut une dépendance de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, date du XIIe siècle. Son église, dont les ruines ont été restaurées en 2005, est la plus ancienne sur le plateau du Larzac. Les fouilles programmées de 2002 à 2006 sur le site ont révélé les vestiges d’un habitat d’époque carolingienne[38],[39].

La commune de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries compte également de très nombreux monuments mégalithiques comme les dolmens de Costa Caouda, les deux dolmens de Ferrussac et un des quatre menhirs du Coulet.

Un monument aux morts est également construit après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux soldats morts pour la France.

On notera également la présence sur le territoire de la commune, du site de Cantercel, lieu d'expérimentation en architecture organique[40].

Spéléologie

En spéléologie, plusieurs avens situés sur la commune sont parmi les plus remarquables du département de l'Hérault :

- l'aven Barnabé a une profondeur de 312 mètres et un développement supérieur à 2 kilomètres.

- La grotte-cave de Vitalis, qui servit de cave à fromages, est la plus belle cavité de cette commune et une des plus réputées du causse du Larzac : elle fait 1,800 kilomètre de développement (accès interdit)[41].

- L'aven du Fonctionnaire, cavité située dans la grande plaine (polje) au nord du village a fait l'objet d'une coloration à la fluorescéine en 1972 (D.Caumont - CLPA) qui est ressortie à la source de la Clamouse quelque 17 kilomètres plus loin dans la vallée de l'Hérault[42]. Cette coloration a démontré l'existence d'un des plus importants réseaux souterrains (en développement et profondeur) entre les Pyrénées et les Alpes. La commune de La Vacquerie est une des communes du département de l'Hérault qui présente le plus important potentiel karstique et de ce fait un avenir spéléologique particulièrement important.

Une prolongement de 350 m a été trouvé dans le réseau inférieur en direction de l'est, la galerie s'appelle ̈au bonheur des maigres¨

- La grotte-aven de Ferrussac d'exploration récente par le CLPA (2012) dont la profondeur actuelle provisoire atteint les -206 mètres, travaux en cours et l'aven de la Vipère (2015) -85 mètres.

Personnalités liées à la commune

- Le sculpteur Paul Dardé (1888-1963) tailla dans un bloc toujours visible près du dolmen de Costa Caouda la grossière ébauche de son œuvre L'Homme primitif (1931), destinée au Musée National de la Préhistoire des Eyzies-de-Tayac.

- L'homme d'Église, archéologue et spéléologue Joseph Giry (1905-2002), qui découvrit aussi la nécropole étrusque de Saint-Julien de Pézenas et poursuivit les fouilles de l'oppidum d'Ensérune, fut curé de La Vacquerie en 1934.

Notes et références

- Ou Vaccastriens sur Gentilé sur le site habitants.fr Consulté le 21/04/2009.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Soumont - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries et Soumont », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Soumont - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries et Millau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112032 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101385 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « chaos dolomitique de la Vacquerie » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Mont Saint-Baudille » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « plaine de la Barre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse et contreforts du Larzac et montagne de la Séranne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Ernout et Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 1959.

- Auguste Longnon, Les noms de lieu de la France, 1920-1929.

- Auguste Vincent, Toponymie de la France, Bruxelles, 1937, p.265.

- Arnal Gaston-Bernard, L'aven de Saint-Martin-D'Azirou : La Vacquerie (Hérault) : Étude préliminaire, dans Archéologie en Languedoc, 1996, vol. 20 (2), pp. 1-14.

- Article La Vacquerie-et-Saint-Martin de Castries sur le Quid « (lien) »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

- Article Le prieuré St Martin de Castries sur le site de la communauté de communes Lodévois-Larzac.

- Article St Martin de Castries, révélé par l’archéologie

- Île-de-France. Service Patrimoines et inventaire., Kruszyk, Laurent (1967-....). et Bétored, Diane., Hervé Baley & Dominique Zimbacca, architectes : pour une autre modernité, Lyon, Lieux dits éditions, , 112 p. (ISBN 978-2-36219-161-9 et 2-36219-161-3, OCLC 1042247312, lire en ligne).

- En 2009, l'accès à la grotte de Vitalis est interdit par arrêté municipal, les ruines de l'entrée étant instables.

- voir D. Caumont - Le réseau souterrain de la Clamouse. État actuel des Recherches. Travaux du CLPA. Spelunca n° 2, 1978, p. 57-61. et aussi D.Caumont - Le réseau amont de la Clamouse. Approche systémique d'un réseau hypogé. Actes du colloque tenu à Clamouse le 24 juin 1995. p. 57-61.

Notes et cartes

- Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[14].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2021, millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2020, date de référence statistique : 1er janvier 2018.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Voir aussi

Bibliographie

- Gaston-Bernard Arnal, « L'aven de Saint-Martin-D'Azirou La Vacquerie (Hérault) : étude préliminaire », Archéologie en Languedoc, nos 20-2, , p. 1-14

- Agnès Bergeret et Richard Donat, « L'église Saint-Martin-de-Castries : premier bilan d'une fouille programmée (La Vacquerie et Saint-Martin-de-Castrie, Hérault) », Études héraultaises, Montpellier, Association Études sur l'Hérault, no 36, , p. 5-19 (lire en ligne)

- Alexis Corrochano et Richard Donat, Saint-Martin-de-Castries, Hérault : de l'habitat rural à l'ensemble ecclésial, VIIIe au XVIIIe siècle, Lodève, Charte Lodévois-Larzac, coll. « Les cahiers du Lodévois-Larzac » (no 30), , 117 p.

- Eric Kammenthaler, La cave de La Vacquerie : étude archéologique d'une cave d'affinage du XIXe siècle, Lodève, Communauté de communes Lodévois et Larzac, coll. « Les cahiers du Lodévois-Larzac » (no 37), , 77 p.

- Émile Milhau, Les combattants de l'ombre à La Vacquerie ou La Vacquerie, petit village martyr, Nîmes, C. Lacour, coll. « Colporteur », , 127 p.

- Christian Pioch, « Le compoix du diocèse de Lodève (1626-1633) et l'occupation de l'espace rural à St-Guilhem le Désert et St-Martin de Castries au début du XVIIe siècle », Cahiers d'Arts et traditions rurales, no 16, 2003-2005, p. 11-74

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (1633-1837) [0,10 ml]. Cote : 317 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Portail des communes de France

- Portail de l’Hérault