Unités de mesure romaines

Le système des unités de mesure romaines est influencé par le système grec. Il utilise largement la division par 12. Il se répand dans toute la méditerranée au fil des conquêtes de Rome. Des étalons conservés au capitole assurent l'uniformité du système, qui périclite cependant sous le Bas-Empire[1].

Mesures de longueur

Généralités

Les noms des plus petites mesures de longueur de l'antiquité romaine correspondent à des parties du corps humain. Beaucoup d'entre elles ont un équivalent grec, par exemple le degré (gradus), correspond au pas simple des grecs, et le pas (passus) correspond au pas double des grecs[2] (le gradus est surtout utilisé en trigonométrie et géodésie[3]).

L'unité de référence est le pied (pes)[1], dont un étalon était conservé dans le temple de Junon Moneta, d'où l'appellation parfois de pes monetalis[2]. Ce pied romain vaut environ 29,5 cm[2] (la valeur exacte varie suivant les historiens[4]), il est possible que sa valeur ait légèrement diminué au cours du temps[5]. Le pied romain se divise en 16 doigts, doigt (digitus) qui est la plus petite unité[1].

Le système traditionnel de mesures de longueur romaine est décrit dans le tableau suivant. On y trouve des relations liées à la fois à la base 2, à la base 12 et à la base 10[2].

| Unité romaine | Traduction usuelle | Relations | Équivalence |

|---|---|---|---|

| digitus | doigt | 1/16 pied | ~1,8 cm |

| sesquidigitus | doigt et demi[7] | 1,5 doigt | ~2,8 cm |

| palmus | paume[8], palme | 4 doigts | ~7,4 cm |

| semipes puis aussi semis (fin du Ier siècle) | demi-pied | 0,5 pied | ~14,7 cm |

| pes | pied | (4 palmes) | ~29,44 cm |

| palmipes | palmipes | 1,25 pied (1 pied et 1 palme) | ~36,8 cm |

| cubitus | coudée | 1,5 pied | ~44,46 cm |

| gradus | grade[8], degré (correspond à une enjambée) | 2,5 pieds | ~73,6 cm |

| ulna | aune[8], brasse | 4 pieds | ~1,178 m |

| passus | pas (correspond à deux enjambées) | 5 pieds | ~1,472 m |

| decempeda (pertica) | perche | 10 pieds | ~2,944 m |

| actus | actus[9], acte | 12 perches | ~35,328 m |

| stadium | stade | 125 pas | ~184 m |

| miliarium (ou milliarium)[8], milia | mille | 1 000 pas | ~1,472 km |

La précision des équivalents dans le système métrique du tableau ci-dessus ne doit pas faire illusion : on trouve d'autres valeurs (voisines) suivant les auteurs, par exemple pour le mille 1 479 m[10], 1 480 m[11], 1 481,5 m[12], …

La perche est généralement de dix pieds, mais, selon le recueil des Gromatici veteres (utilisateurs de la groma), les arpenteurs utilisent deux types de perche, la decempeda (littéralement « dix pieds »), perche de 10 pieds de 16 doigts, et la pertica perche de douze pieds de 18 doigts[2].

Autour du Ier siècle, les romains introduisent une division du pied calquée sur leur système monétaire dont le vocabulaire est repris, qui coexiste avec le système traditionnel. Le pied est pris comme équivalent de l'as, et se voit divisé comme celui-ci en 12 onces (uncia, ~2,5 cm), ce qui permet d'introduire des unités de mesures que l'on n'obtient pas par le système précédent, comme le tiers (triens, 4 onces, 1/3 de pied)[3]. Chacun des onze multiples de l'once inférieur au pied porte un nom, comme le dodrans de 9 onces (3/4 pied, environ 22 cm) souvent traduit par empan.

L'once est parfois assimilée au doigt, ce qui produit des confusions, avec d'une part un pied de 16 doigts d'autre part un pied de 12 doigts, confusions qui perdurent au Moyen Âge[3].

Dans son Histoire naturelle, Pline l'Ancien utilise une unité d'un quart de doigt, la sicilique (sicilicus), mais avec un doigt en fait d'une once (douzième de pied)[3].

Pour des mesures plus petites que le doigt, les Romains parlent d’un demi-doigt, d’un tiers de doigt, d’un quart de doigt, etc.[réf. souhaitée]

D'autres mesures d'origine autochtone sont utilisées dans les provinces de l'Empire comme la lieue (leuga ou leuca) en Gaule et en Germanie (voir #La lieue gauloise).

La lieue gauloise

La lieue (leuga ou leuca) est une unité de mesure utilisée en Gaule et en Germanie : on la retrouve sur les bornes des voies romaines de ces régions de l'Empire, l'inscription y est en toutes lettres ou souvent abrégée LEVG ou L[13]. La carte de Peutinger porte des indications de distances en lieues à partir de Lyon[13].

La lieue apparaît également dans des écrits de Ammien Marcellin à la fin du IVe siècle, et de Jordanès à la fin du VIe siècle, où ces auteurs lui donnent la valeur de 1,5 mille ou 1 500 pas, soit autour de 2 222 mètres (pour un mille pris de 1 481,5 mètres)[13]. Aussi au XIXe siècle le consensus se fait-il chez les spécialistes pour cette valeur de la lieue gallo-romaine[14]. Des contestations apparaissent cependant dès le XVIIIe siècle, de la part souvent d'ingénieurs qui se fondent sur les relevés de terrains et les indications des bornes milliaires, et tendent vers une lieue gauloise d'au moins 2 400 mètres, mais longtemps leurs conclusions sont rejetées, ou leurs thèses restent marginales[15].

Cette thèse d'une « grande » lieue gauloise acquiert finalement toute sa légitimité avec la parution en 1999 d'un article de Jacques Dassié (spécialiste d'archéologie aérienne) dans la revue Gallia, sans toutefois faire l'unanimité chez les archéologues[16],[17],[18].

Selon Dassié, les peuples de la Gaule utilisent avant la conquête romaine une lieue, dont la valeur fluctue entre 2 400 mètres et 2 500 mètres, fluctuations qui peuvent s'expliquer par la diversité des peuples gaulois, il n'existait pas en Gaule de pouvoir centralisateur comme à Rome qui aurait pu standardiser cette valeur, mais aussi par les limitations techniques de l'époque[19]. Cette lieue survit à la conquête romaine[20], mais l'empire romain, ne réussissant pas à l'éliminer, introduit une lieue romanisée de 1,5 mille, soit environ 2 222 m, dont la valeur est relativement proche, mais qui s'intègre à leur propre système de mesures par son rapport simple avec le mille[21]. Mais la lieue romanisée n'aurait remplacé que partiellement la lieue gauloise, et les deux lieues ont pu coexister[21].

Pour les opposants à cette thèse[22], la gaule pré-romaine, ne connaissant pas d'autorité centrale, ne pouvait posséder une telle unité de mesure, et même s'il existe des variantes, il n'y a pas à identifier deux lieues distinctes[23].

Christian Goudineau envisage que le mille et demi ou les 1 500 pas donnés pour la lieue par Ammien Marcellin et Jordanès n'indiquent qu'une méthode commode pour un calcul approximatif de la lieue, plutôt qu'une unité de mesure réellement utilisée[24].

Mesures de surface

L'unité de surface de référence semble avoir été le jugère (Jugerum) de 240 sur 120 pieds, dont les multiples portent des noms spécifiques, mais dont les sous-multiples portent le même nom que l'unité de longueur. Dans ce dernier cas le « carré » n'est pas précisé : les Romains parlent par exemple d'une aire de cent pieds pour une aire de cent pieds carrés, dix pieds sur dix pieds[25].

| Unité romaine | traduction usuelle | Ratio | Équivalence |

|---|---|---|---|

| Pes quadratus | pied carré | 1/14 400 | ~ 875 cm2 |

| decempeda quadrata | perche carrée | 1/144 | ~ 8,75 m2 |

| Actus minimus | acte minime | 1/30 | ~ 42 m2 |

| Porca | porca | 1/6 | ~ 210 m2 |

| Clima | clima | 1/4 | ~ 315 m2 |

| Actus quadratus | acte carré[26] ou arpent[27] | 1 | ~ 12,60 ares |

| Jugerum | jugère | 2 | ~ 25,20 ares |

| Heredium | Heredium | 4 | ~ 50,40 ares |

| Centuria | centurie | 400 | ~ 50,4 ha |

| Saltus | saltus | 1 600 | ~ 201,6 ha |

Mesures de masse

Le système des mesures pondérales utilise beaucoup la base 12. L'unité pondérale de référence est la livre (libra) qui se divise en douze onces (uncia), sur le modèle de la division de l'as[28]. L'as est d'ailleurs à l'origine une masse de cuivre d'une livre, mais sa valeur est réduite à 2 onces en -261, à 1 once en -197 et à 1/2 once en -191[29]. L'once elle même se divise en douze parties[28].

Comme pour les mesures de longueur, des étalons sont conservés au Capitole[30]. La valeur de la livre romaine a été estimée à environ 327 grammes[31], 328,9 g[32], entre 325 et 326 g, plus tardivement autour de 324 g[33].

| Unité romaine | Traduction | Équivalent | Équivalent métrique |

|---|---|---|---|

| Libra | livre | ~327 g | |

| uncia | once | 1/12 livre | ~27,25 g |

| semuncia | demi-once | 1/2 once | ~13,63 g |

| duella | duella | 1/3 once | ~9,09 g |

| sicilicus | Sicilique | 1/4 once | ~6,82 g |

| sextula | sextule | 1/6 once | ~4,54 g |

| denarius | denier | 1/7 once | ~3,9 g |

| semisicilicus | demi-sicilique | 1/8 once | ~3,41 g |

| dimidia ou drachma | drachme | 1/12 once | ~2,27 g |

| scripulum ou scrupulum (gramma en latin ecclesiastique) |

scrupule | 1/2 drachme | ~1,14 g |

| siliqua | silique | 1/12 drachme | ~0,19 g |

Les noms des multiples de l’once romaine sont repris du vocabulaire monétaire, la livre correspondant à l'as[28] :

- 1 once : uncia

- 1 once et demie : sescuncia

- 2 onces : sextans

- 3 onces : quadrans

- 4 onces : trians

- 5 onces : quincunx

- 6 onces : semis

- 7 onces : septunx

- 8 onces : bes

- 9 onces : dodrans

- 10 onces : dextans

- 11 onces : deunx

Mesures de volume

Liquides

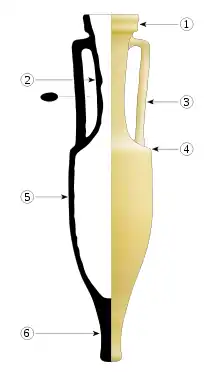

Le setier (sextarius ; en français ancien : « sextier » ou parfois « septier ») est la sixième part du conge. Ce dernier est la huitième part de l’amphore quadrantal, c’est-à-dire du pied romain cube. L’amphore correspondait exactement à la capacité d’un pes cube.

Le setier romain, à base de 29,64 cm / pes, donnerait ~ 54,249 cl (+ 0,46 %).

| Unité romaine | Nom latin | Setiers | Pouces cubes | Équivalence |

|---|---|---|---|---|

| Une cuillerée | Mitigula | 1/48 | ¾ | ~ 1,12 cl |

| Une coupette | Cyathus | 1/12 | 3 | ~ 4,5 cl |

| Un sixième de setier | Sextans | 1/6 | 6 | ~ 9 cl |

| Un tiers de setier | Triens | 1/3 | 12 | ~ 18 cl |

| Une hémine | Hemina | 1/2 | 18 | ~ 27 cl |

| Un double tiers de setier | Cheonix | 2/3 | 24 | ~ 36 cl |

| Un setier | Sextarius | 1 | 36 | ~ 54 cl |

| Un conge | Congius | 6 | 216 | ~ 3,25 l[35] |

| Une urne | Urna | 24 | 864 | ~ 13 l |

| Une amphore | Amphora ou quadrantal | 48 | 1 728 | ~ 26 l |

| Une outre | Culleus | 960 | 34 560 | ~ 520 l |

Matières sèches (grains)

_01.jpg.webp)

Le boisseau romain est le pes cube. Le muid (lat. modius, c.-à-d. « la mesure ») est le tiers du boisseau romain. Le quadrantal est également la capacité d’un pied romain cube.

Le muid romain, à base de 29,64 cm / pes, donnerait ~ 8,680 l (+ 0,15 %)

| Unité romaine | Nom latin | Muids | Pouces cubes | Équivalence |

|---|---|---|---|---|

| Une gobelette | Acetabulum | 1/128 | 2¼ | ~ 6,75 cl |

| Un quart de setier | Quartarius | 1/64 | 4½ | ~ 13,5 cl |

| Une hémine | Hemina | 1/32 | 9 | ~ 27 cl |

| Un setier | Sextarius | 1/16 | 18 | ~ 54 cl |

| Une gallone | Semodius | 1/2 | 288 | ~ 4,33 l |

| Un muid ou boisseau | Modius | 1 | 576 | ~ 8,67 l |

| Un quadrantal | Quadrantal | 3 | 1 728 | ~ 26 l |

Mesures du temps

La mesure du temps n'était pas la même selon les saisons.

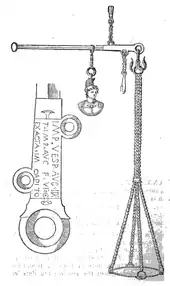

Les Gromatici veteres

Le recueil des Gromatici veteres[36] (qui signifie : les anciens utilisateurs de la groma, c'est-à-dire arpenteurs) est une compilation réalisée à la fin du Ve siècle ou au début du VIe siècle de textes dont les plus anciens remontent au Ier siècle ; elle représente une somme sur les connaissances des arpenteurs romains[37],[38].

L'un des textes du recueil[39], décrit les mesures de longueur, d'aire et de poids.

| Latin | Traduction en français |

|---|---|

|

|

Notes et références

- Jedrzejewski 2002, p. 76.

- Jedrzejewski 2002, p. 77.

- Jedrzejewski 2002, p. 78.

- Jedrzejewski 2002, p. 342.

- Selon Friedrich Hultsch, cité par Jedrzejewski 2002, p. 77, la valeur du pied romain évolue de 29,57 cm au début de l'Empire à 29,42 cm à la fin du IIe siècle, voir (de) Friedrich Hultsch, Griechische und Romische Metrologie, Berlin, Weidmann, , 2e éd. (lire en ligne), p. 88-98.

- Jedrzejewski 2002, p. 77-78. Les équivalents dans le système métrique, repris de cette référence, sont calculés pour un pied de 29,44 cm, avec quelques arrondis. L'auteur précise bien que d'autres valeurs (autour de 29,5 cm) sont possibles (Jedrzejewski 2002, p. 77 et 342). Les traductions proposées sont reprises de Jedrzejewski 2002, p. 78, sauf quand une autre référence est indiquée.

- Henri Gœzler, Dictionnaire latin-français, Flammarion, , 679 p. (ISBN 9-782080-701237), p. 540

- Chouquer 2011.

- mot intraduisible suivant Chouquer 2011, entrée Actus(3).

- Jean-Pierre Lémonon, Ponce Pilate, Ivry-sur-Seine, Atelier, , 301 p. (ISBN 978-2-7082-3918-0, lire en ligne), p. 226.

- Goudineau 2003, p. 896, Charles Mugler selon Jedrzejewski 2002, p. 330.

- Goudineau 2003, p. 891.

- Christian Goudineau, « Chaire d'Antiquités nationales, résumé annuel 2002-2003 », p. 891 et 895.

- Goudineau 2003, p. 892.

- Au XIXe siècle Pistollet de Saint-Ferjeux produit en 1852 un mémoire visant à mettre en évidence une lieue de 2 415 mètres, et Aurès (premier mémoire 1865) pense observer une lieue de 2 436 mètres (Goudineau 2003, p. 892), (Dassié 1999, p. 288). Ils visent également à relier cette lieue gauloise à des mesures médiévales ou postérieures comme le pied du roi, qui aurait alors hérité d'un « pied gaulois » dont la lieue gauloise aurait été le multiple, théories jugées « compliquées voire abracadrantes » par (Goudineau 2003, p. 892). En 1893 Lièvre utilise également les cartes d'état-major au 1/80 000 pour confirmer la valeur d'Aurès (Dassié 1999, p. 288). En 1964, Clos-Arceduc, introduit une méthode originale de rémanence topographique : l'espacement régulier de points remarquables peut avoir une correspondance avec une unité de distance antique, il découvre de cette façon deux unités, l'une de 2 222 mètres et l'autre de 2 415 mètres (Dassier 1999, p. 288 et 302).

- Goudineau 2003, p. 893.

- Jacques Dassié, « La grande lieue gauloise », Gallia, CNRS éditions, vol. 56, no 1, , p. 285-311 (lire en ligne, consulté le ), également en ligne sur le site de l'auteur Jacques Dassié, « La grande lieue gauloise », (consulté le )

- Dassié s'appuie en partie sur les travaux de ses prédécesseurs[15] dont il reprend certaines des méthodes, sur ses propres relevés topographiques (Dassié 1999), carte des itinéraires étudiés p. 287

- Dassié 1999, p. 289-290.

- Pour Dassié cette « lieue gauloise » pourrait être à l’origine de la définition du « pied du roi », ou « pied de Paris », dont la valeur correspond à celle d'une lieue gauloise de 2 436 m divisée par 7 500, le nombre de pieds romains dans 1,5 mille Dassié 1999, p. 289.

- Dassié 1999, p. 300.

- (Goudineau 2003, p. 894) cite Gerold Walser, spécialiste des bornes milliaires.

- (Dassié 199, p. 289) cite Raymond Chevallier dans un article de 1997 (après avoir été d'un autre avis dans des articles antérieurs).

- À l'instar des calculs des automobilistes du continent, habitués au système métrique, sur les routes de Grande-Bretagne Goudineau 2003, p. 895-896.

- Jedrzejewski 2002, p. 79.

- Jedrzejewski 2002, p. 80.

- Chouquer 2011.

- Jedrzejewski 2002, p. 82-83.

- Marie-Nicolas Bouillet, Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts, Paris, Hachette, (lire en ligne).

- Jedrzejewski 2002, p. 25.

- Jedrzejewski 2002, p. 83 et 321, la valeur de 327,187 g est reprise de Bouillet 1854.

- Pour une livre romaine en usage en Grande-Bretagne (en) Ronald Edward Zupko, British weights & measures : a history from antiquity to the seventeenth century, University of Wisconsin Press, , 248 p. (ISBN 978-0-299-07340-4, lire en ligne), p. 7

- (de) Friedrich Otto Hultsch, Griechische und Römische Metrologie, Weidmann, , p. 157. En se cantonnant a des poids biens conservés, Hultsch estime que la valeur de la libra, d'abord entre 325 et 326 g, a pu évoluer jusqu'à 323,75 g à l'époque de Justinien.

- Voir Jedrzejewski 2002, p. 83, les valeurs sont calculées pour une livre de 327 g.

- Pierre Pellegrin (dir.) (trad. du grec ancien), Aristote : Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2-08-127316-0), p. 834.

- Le texte latin a été édité au XIXe siècle par Karl Lachmann, voir (la) Friedrich Bluhme, Karl Lachmann, Adolfus Fridericus Rudorff, Theodor Mommsen et E. Bursian, Gromatici veteres --- Die Schriften der römischen Feldmesser, tome I, Berlin, G. Reimer, (lire en ligne). Certains des livres du recueil, traduits en français et édités en version bilingue, sont disponibles sur le site de l'ISTA, université de Franche-Comté.

- Gérard Chouquer et François Favory, « De arte mensoria, « Du métier d'arpenteur ». Arpentage et arpenteurs au service de Rome », Histoire & Mesure, vol. 8, no 3, , p. 249–284 (DOI 10.3406/hism.1993.1595, lire en ligne, consulté le ).

- Ella Hermon, « Les loca sacra dans le Corpus agrimensorum romanorum (CAR) », Cahiers des études anciennes, no LIV, , p. 69–93 (lire en ligne, consulté le ).

- Mensurarum Genera, Lachmann 1848, p. 339-340

- Le « carré » n'est souvent pas précisé dans l'usage romain.

- Soit deux scruples.

- Soit quatre scruples.

- Soit deux sicles.

- Soit huit scruples.

- Soit une livre.

Bibliographie

- Franck Jedrzejewski, Histoire universelle de la mesure, Paris, France, Ellipses, , 416 p. (ISBN 978-2-7298-1106-8)

- Gérard Chouquer, « Dictionnaire des termes et expressions de l'arpentage romain », (consulté le ), autre url, version étendue d'un glossaire paru dans Gérard Chouquer et François Favory, L’arpentage romain, Histoire des textes, droit, techniques, Paris, Errance, .

Liens externes

- Portail de l’archéologie

- Portail de la Rome antique

- Portail de la route

- Portail de l’Italie