Marguerite de Bourgogne (v. 1290-1315)

Marguerite de Bourgogne (v. 1290 – Château-Gaillard, ) est reine de Navarre et de France par son mariage avec le roi Louis X le Hutin.

Pour les articles homonymes, voir Marguerite de Bourgogne.

| Marguerite de Bourgogne | |

Sceau de Marguerite de Bourgogne, attaché à une charte datant d'août 1311. | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Reine consort de Navarre | |

| – (9 ans, 7 mois et 7 jours) |

|

| Couronnement | en la cathédrale de Pampelune |

| Prédécesseur | Blanche d'Artois |

| Successeur | Clémence de Hongrie |

| Reine de France | |

| – (5 mois et 1 jour) |

|

| Prédécesseur | Jeanne de Navarre |

| Successeur | Clémence de Hongrie |

| Biographie | |

| Dynastie | Maison capétienne de Bourgogne |

| Date de naissance | v. 1290 |

| Date de décès | (à 24 ou 25 ans) |

| Lieu de décès | Château-Gaillard (France) |

| Père | Robert II de Bourgogne |

| Mère | Agnès de France |

| Conjoint | Louis X |

| Enfants | Jeanne II de Navarre |

|

|

|

|

|

| [Note 1] | |

| Reines de France et de Navarre | |

Biographie

Famille et mariage

Marguerite de Bourgogne est la seconde fille de Robert II, duc de Bourgogne, et d'Agnès de France[1], et donc, par sa mère, petite-fille de Louis IX, dit saint Louis[2]. Elle est la sœur, notamment, des ducs Hugues V et Eudes IV, ainsi que de Jeanne, reine de France en 1328 par son mariage avec le futur roi Philippe VI de Valois[1].

Le mariage par contrat de Marguerite avec Louis, fils aîné du roi de France Philippe IV le Bel et de la reine de Navarre Jeanne Ire, est négocié successivement à l'abbaye de Longchamp le , puis à Vincennes le . Le , à Corbeil, Marguerite épouse formellement Louis, devenu roi de Navarre le précédent sous le nom de Louis Ier[3]. C'est donc comme reine de Navarre qu'elle assiste en janvier 1308 à Boulogne-sur-Mer au mariage de sa belle-sœur, Isabelle de France avec Édouard II d'Angleterre[4].

De son mariage avec Louis le Hutin est issue une fille, Jeanne[5], écartée de la succession au trône de France, qui ne recouvre qu'une partie de ses droits sur la Navarre en 1328, par un arrangement entre son mari Philippe d'Évreux et le roi de France Philippe VI de Valois.

Adultère et incarcération

Au mois d', Philippe IV le Bel fait arrêter ses trois brus, Marguerite, Jeanne et Blanche de Bourgogne, sur dénonciation, selon un chroniqueur, de sa fille Isabelle de France, reine consort d'Angleterre. Elles auraient été prises en flagrant délit d'adultère avec deux jeunes écuyers, Philippe et Gauthier d'Aunay. Ce scandale passe à la postérité sous le nom d'affaire de la tour de Nesle.

Sous la torture, les deux écuyers auraient avoué leurs relations qui duraient depuis presque quatre ans avec les princesses. À Pontoise, ils meurent roués, écorchés vifs, châtrés et décapités, après quoi leurs dépouilles sont suspendues à un gibet[6]. Marguerite, enfermée dans la forteresse de Château-Gaillard avec sa belle-sœur Blanche, y est tenue au secret.

Mort

Marguerite devient reine de France à la mort de son beau-père Philippe IV le Bel, survenue le . Elle reste cependant enfermée dans la forteresse de Château-Gaillard, son époux, le roi Louis X, ne levant pas la sanction prise à son encontre pour adultère.

Le , Marguerite de Bourgogne est retrouvée morte dans sa cellule, de causes inconnues. Elle a probablement succombé à la turberculose[réf. nécessaire]. Le moment et les circonstances opportunes de sa mort ont suscité bien des spéculations[7]. Par exemple, selon Christian Bouyer, « elle meurt [...], peut-être assassinée, plus sûrement des suites du traitement qu'on lui a fait subir »[8], alors que Michel Mourre dans son Dictionnaire d'histoire, soutient que Louis X « la fit étrangler l'année suivante », thèse reprise par Maurice Druon dans son œuvre transposée à la télévision Les Rois maudits.

Marguerite est inhumée dans l'église des Cordeliers à Vernon.

Alors qu'il était encore engagé dans les liens du mariage avec Marguerite, Louis X a choisi pour nouvelle épouse Clémence de Hongrie, qui débarque en Provence au début d' et épouse le roi à Troyes le 19 du même mois.

Postérité

Fiction

_(cropped).jpg.webp)

- L'histoire de Marguerite de Bourgogne sert de toile de fond à La Tour de Nesle, pièce de théâtre de Frédéric Gaillardet et Alexandre Dumas (1832) et à deux romans de Michel Zévaco, Buridan, le héros de la tour de Nesle (1913), adapté au cinéma en 1923, et La Reine sanglante, Marguerite de Bourgogne (1914). La pièce de Gaillardet et Dumas a été adaptée plusieurs fois au cinéma, notamment dans La Tour de Nesle, réalisé en 1955 par Abel Gance, avec Silvana Pampanini dans le rôle de Marguerite.

- Marguerite de Bourgogne est un personnage des deux premiers tomes (Le Roi de fer et La Reine étranglée) du roman de Maurice Druon Les Rois maudits et des deux premiers épisodes des adaptations télévisées de 1972 et 2005 où son rôle est interprété, respectivement, par Muriel Baptiste et Hélène Fillières. Maurice Druon résout la question de sa mort en la faisant étrangler (d'où le titre du second tome) par un sbire de Robert d'Artois.

- Dernière scène de la mort de Marguerite de Bourgogne, nouvelle de Gustave Flaubert.

- son personnage apparaît dans la saison 2 de la série Knightfall, sortie en 2019.

Peinture

Le scandale de la Tour de Nesle, et, surtout, la pièce de théâtre La Tour de Nesle de Gaillardet et Dumas, inspirent au XIXe siècle quelques peintres d'histoires. Un an après les débuts de la pièce, Joseph-Désiré Court présente au salon de peinture de 1833 Marguerite de Bourgogne, reine de France, ordonnant l'arrestation du ministre Marigny[9]. Dans ce tableau, la reine est représentée seule, à une croisée[10].

En 1840, Charles-Alexandre Debacq expose au salon La Tour de Nesle. Des pêcheurs trouvent un cadavre au pied de cette tour[11]. En 1842, le peintre exploite le même sujet en présentant Marguerite de Bourgogne et Blanche, sa sœur, convaincues d'adultère, sont conduites au Château-Gaillard, forteresse de Normandie[12].

En 1845, Frédéric Peyson expose au salon Marguerite de Bourgogne écoutant Buridan (ou Marguerite de Bourgogne et Buridan dans la prison de la Tour de Nesle), dont il fera don l'année suivante au musée Fabre[13]. Le même musée conserve aussi de Peyson une Marguerite de Bourgogne assise, non datée [14].

Frédéric Peyson, Marguerite de Bourgogne assise, vers 1844.

Frédéric Peyson, Marguerite de Bourgogne assise, vers 1844. Frédéric Peyson, Marguerite de Bourgogne écoutant Buridan, 1844.

Frédéric Peyson, Marguerite de Bourgogne écoutant Buridan, 1844.

Ascendance

Notes et références

Notes

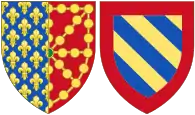

- Armoiries de Marguerite de Bourgogne : écu mi-parti aux armes de France et de Navarre et blason de la première maison des ducs de Bourgogne.

Références

- Jiri Louda et Michael MacLagan, Les Dynasties d’Europe, Bordas, 1995 (ISBN 2-04-027115-5), tableau 74.

- Jiri Louda et Michael MacLagan, op. cit., tableau 64.

- Christian Bouyer, Dictionnaire des reines de France, Librairie académique Perrin, 1992 (ISBN 2-262-00789-6), p. 192.

- Gaëlle Audéon, Philippe le Bel et l’Affaire des brus, 1314, Paris, Editions L’Harmattan, « Collection Historiques, série Travaux », , 260 p. (ISBN 978-2-34320371-3), p. 65.

- Jiri Louda et Michael MacLagan, op. cit., tableau 65.

- Christian Bouyer, op.cit, p. 193.

- Éric Le Nabour, Les Rois maudits, l'enquête historique, Paris, Perrin, , 296 p. (ISBN 2-262-02396-4), p. 156.

- op. cit., p. 193.

- Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivans [sic], exposés au Musée royal, le 1er mars 1833, Paris, imprimerie Vinchon, (lire en ligne), p. 229, no 2981.

- C. V., « Exposition au Louvre (huitième article) », Journal des artistes et des amateurs, 7e année, vol. 1, no 16 (21 avril 1833), p. 275-276 [lire en ligne].

- Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes vivans [sic] exposés au Musée royal, le 5 mars 1840, Paris, Vinchon, (lire en ligne), p. 45, no 381.

- Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants, exposés au Musée royal, le 15 mars 1842, Paris, imprimerie Vinchon, (lire en ligne), p. 58, no 496.

- Notice de l'œuvre, Musée Fabre, Montpellier (page consultée le 8 décembre 2017).

- Notice de l'œuvre, Musée Fabre, Montpellier (page consultée le 8 décembre 2017).

Bibliographie

- Gaëlle Audéon, A la Cour de Philippe le Bel, 1305-1313, L’Harmattan, coll. « Historiques », Paris, 2021, 296 p. (ISBN 978-2-343-22920-1).

- Gaëlle Audéon (préf. Éliane Viennot), Philippe le Bel et l'Affaire des brus, 1314, Paris, L'Harmattan, « Collection Historiques, série Travaux », 2020 (ISBN 978-2-34320371-3)

- Gaëlle Audéon, « Marguerite de Bourgogne », notice biographique, sur Dictionnaire des Femmes de l'ancienne France [en ligne], Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime (SIEFAR), 2020.

- (en) Elizabeth A. R. Brown, « Philip the Fair and His Family: His Sons, Their Marriages, and Their Wives », Medieval Prosopography, 2017, vol. 32, p. 125-185

- (en) Elizabeth A. R. Brown, « Philip the Fair’s Sons: Their Statues, and Their Landed Endowments », Medieval Prosopography, 2017, vol. 32, p. 186-227

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Portail du Moyen Âge tardif

- Portail du royaume de France

- Portail de la Navarre

- Portail de la monarchie