Méthodes connexes : de la compo, de l'analyse de doc et du croquis.

- participer à la progression du cours en intervenant à la demande du professeur ou en sollicitant des éclairages ou explications si nécessaire ;

- prendre des notes, faire des fiches de révision, mémoriser les cours (plans, notions et idées clés, faits essentiels, repères chronologiques et spatiaux, documents patrimoniaux) ;

- mener à bien une recherche individuelle ou au sein d’un groupe ; prendre part à une production collective ;

- utiliser le manuel comme outil de lecture complémentaire du cours, pour préparer le cours ou en approfondir des aspects peu étudiés en classe.

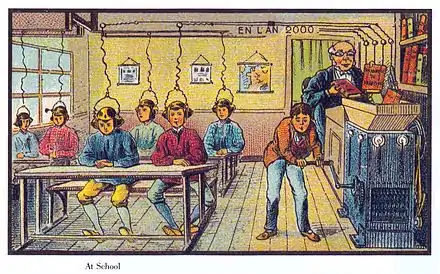

Les cours magistraux sont temps perdu. Les notes prises ne servent jamais. J’ai remarqué qu’à la caserne on n'explique pas seulement en style clair ce que c’est qu'un fusil ; mais chacun est invité à démonter et à remonter le fusil en disant les mêmes mots que le maître ; et celui qui n'aura pas fait et refait, dit et redit, et plus de vingt fois, ne saura pas ce que c’est qu'un fusil ; il aura seulement le souvenir d’avoir entendu un discours de quelqu’un qui savait. On n'apprend pas à dessiner en regardant un professeur qui dessine très bien. On n'apprend pas le piano en écoutant un virtuose. De même, me suis-je dit souvent, on n'apprend pas à écrire et à penser en écoutant un homme qui parle bien et qui pense bien. Il faut essayer, faire, refaire, jusqu'à ce que le métier entre, comme on dit.

Donc : se contenter d'écouter en cours ne suffit pas, il faut comprendre la démarche utilisée, être capable de la refaire, voire de la critiquer.

En cours

DE L'ATTENTION

La qualité de la prise de notes repose sur le degré d'attention en classe. Bavarder ou être distrait sont des pertes de temps.

DE LA PARTICIPATION

Toutes les informations notées doivent être impérativement comprises : il faut donc au besoin poser des questions au professeur.

DE LA CLARTÉ

Ne pas chercher à absolument tout noter : pas tous les exemples, il faut aller à l'essentiel. Les notes doivent faire ressortir le plan du cours, avec introduction, parties, sous-parties et conclusion.

Chez soi

DE LA RELECTURE

Le soir du cours, relecture et correction des notes en émargeant les problèmes qu’il faudra signaler au professeur, notamment les mots ou personnages nouveaux (un dictionnaire avec noms propres est vital).

DE LA RECHERCHE

Les notes doivent être complétées, grâce à d'autres cours (tirés du manuel, ou venant d'autres professeurs) et aux lectures et sites internet conseillés.

DE LA MÉMORISATION

Apprendre par cœur sans comprendre est stupide ; on doit mémoriser les dates, les localisations et les mots-clefs en comprenant leur pertinence.

Notes et références

- ↑ [pdf] « Capacités et méthodes du programme en classe de seconde générale et technologique », sur http://media.education.gouv.fr/, arrêté du 8 avril 2010, publié au JORF du 25 avril 2010.

- ↑ « Capacités et méthodes du programme en classe de première des séries générales », sur http://www.education.gouv.fr/, arrêté du 21 juillet 2010 publié au JORF du 28 août 2010.

- ↑ « Capacités et méthodes du programme en classe de terminale de la série scientifique », sur http://www.education.gouv.fr/, arrêté du 7 janvier 2013 publié au JORF du 23 janvier 2013.

- ↑ Émile-Auguste Chartier, Propos sur l'éducation, chapitre XXXVII, Paris, Presses universitaires de France, 1932.