Santé-environnement

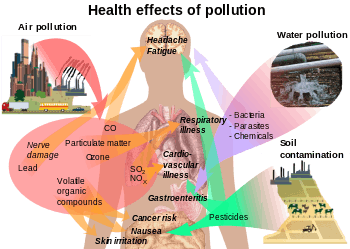

L'expression « santé-environnement », apparue à la fin du XXe siècle, désigne le champ commun aux hypothèses, connaissances et théories prospectives portant sur les relations possibles entre :

- d'une part des variables environnementales (facteurs biogéographiques, pollutions et nuisances environnementales..) mais aussi facteurs concernant la qualité de l'alimentation, de l'environnement intérieur (air, bruit, champ électromagnétique, radioactivité…) et de travail (exposition à des toxiques, une fatigue anormale ou à des facteurs spécifiques de stress) : notion d'exposome ;

- et d'autre part la santé ;

- ainsi que la surveillance de celles-ci.

Certains effets sont différés (le cancer par exemple), ou sont possibles à de très faibles doses (perturbation endocrinienne), ou sont liés à des prédispositions génétiques.

Ce domaine est en pleine évolution, grâce notamment aux progrès de la modélisation, des outils informatiques et de l'Internet (bases de données de plus en plus riches et interconnectées) et à l’information statistique (indicateur) mieux collectée et moins difficilement disponible (cf. problèmes induits par les droits sur les données et/ou la confidentialité des données privées[1]) qui ont montré l'importance d'une approche plus globale, heuristique et intégrant mieux les aspects sociopsychologiques, et écoépidémiologiques. Ces progrès permettent de confronter statistiquement la description de l'évolution de l'état sanitaire d’une population à différents indicateurs environnementaux et/ou sociodémographiques.

Des études récentes[2], croisant les données écologiques et sanitaires à échelle planétaire, sur la base de statistiques accumulées depuis 1940 montrent que les maladies émergentes sont en hausse depuis un siècle (quasi quadruplement en 50 ans).

Des virus très pathogènes et à potentiel élevé de pandémie VIH / sida, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), virus de la fièvre du Nil occidental, virus Ebola, H5N1, etc. semblent récemment apparus chez l'homme, à partir de l'animal[réf. souhaitée].

Histoire du concept

.jpg)

Au cours du XXe siècle, et avec l'apparition d'une médecine environnementale, les conditions environnementales ont pris une importance croissante comme facteur explicatif du domaine de la santé, avec notamment le développement de l'écotoxicologie et de l'écoépidémiologie. Dans le même temps l'empreinte écologique a fortement augmenté et l'environnement a continué à être dégradé par les activités humaines, avec souvent des impacts directs ou indirects, discrets ou plus évidents pour la santé humaine[3]. Une hypothèse est que la perte de diversité biologique et de diversité spécifique dans les écosystèmes (ou agrosystèmes et élevges) se traduit par une aggravation des risques d'épidémies, zoonotiques notamment[4].

L'Agenda 21 établi au Sommet de la Terre de Rio (juin 1992) pour un développement durable considérait dans un de ses chapitres intitulé « Protection et promotion de la santé humaine » que la santé publique était dépendante de la qualité de l'environnement biophysique et qu'il était donc nécessaire de lier santé et environnement humain.

Lors de la conférence de l’OMS de Francfort en 1989, « la santé environnementale » a été définie comme comportant « les aspects de la santé humaine et des maladies qui sont déterminés par l’environnement. Cela se réfère également à la théorie et à la pratique de contrôle et d’évaluation dans l’environnement des facteurs qui peuvent potentiellement affecter la santé[5]. »

La notion de « points noirs » est apparue récemment, dans les PRSE II par exemple, pour mieux croiser et prendre en compte les inégalités écologiques et de santé.

Facteurs et enjeux

La santé environnementale est déterminée par de nombreux facteurs, liés à la fois à l'environnement naturel (écosystèmes) et à l'environnement construit (habitat, véhicules…), incluant les conditions et lieux de travail et de mobilité. Ce sont notamment :

- Qualité de l'air (dont de l'air intérieur, y compris pour la fumée de tabac), micro- et nanoparticules, pesticides et autres polluants

- Qualité de l'eau (cf. gestion de l'eau, accès à l'eau potable pour tous, prévention des maladies hydriques, y compris via les piscines et eaux de baignade

- Qualité des sols (teneurs en pathogènes et parasites, résidus de pesticides, radioactivité, polluants organiques et contaminants métalliques ou par métalloïdes non dégradables), en particulier en ville, autour et dans les zones industrielles, autour des infrastructures de transports

- Logement (incluant écoles, prisons, campings, hôtellerie, maisons de retraite, etc.)

- Hygiène corporelle et exposition de l'organisme (éventuellement in utero) à différentes sources de stress (Microbes, éventuellement antibiorésistants[6] et autres pathogènes, conséquences de traumatismes (coups, tatouage, piercing) et certains cosmétiques…)

- Changement climatique et ses effets sanitaires (canicules, maladies émergentes)

- Exposition accrue aux ultraviolets, à la suite du trou dans la couche d'ozone, avec coup de soleil aggravés et risque accru de cancer

- Catastrophes naturelles (cf. occurrence et gravité, mais aussi degré de préparation et d'adaptation à ces catastrophes)

- Qualité de l'alimentation (agriculture, transports/stockage, fabrication, distribution...)

- Gestion du risque sanitaire (épidémies, maladies nosocomiales…)

- Gestion des produits dangereux (dont déchets toxiques et/ou dangereux, produits radioactifs, sites et sols contaminés, séquelles de guerre, pollution induite par les munitions dont munitions immergées… remédiation, gestion des effluents et excréments (notamment en cas d'épidémie)

- Saturnisme et prévention du saturnisme infantile

- Aménagement du territoire, développement durable, HQE

- Nuisances induites par la pollution lumineuse (dont intrusion lumineuse)

- Pollution sonore

- Pollution lumineuse (qui est facteur de perturbation endocrinienne

- Études d'impacts prenant ou non en compte les impacts sur la santé (théoriquement obligatoire depuis la loi sur l'air (loi Barnier) en France)

- Santé au travail

- Santé radiologique (⇒ réduire l'exposition aux rayons UV, X ou à la radioactivité et/ou à des radionucléides, dont via le radon)

- Exposition à des vecteurs de microbes ou parasites (moustiques, tiques, rongeurs, etc.)

- Situation de guerre, guerre civile, réfugié politique, ou réfugié climatique…

- Et peut-être certains champs électromagnétiques

Un enjeu particulier est celui de la santé reproductive, et de celle des embryons, des fœtus et des enfants. In utero, l'exposition à de faibles quantités de produits mutagènes ou de perturbateurs endocriniens peut être grave, et les enfants absorbent proportionnellement plus de polluants que les adultes (via l'eau, l'air et l'alimentation), et ils y sont souvent beaucoup plus sensibles[7].

La réduction des risques environnementaux a de ce point de vue plus de valeur pour l'enfant que pour l'adulte, ce qui implique des ciblages particuliers de l'action des pouvoirs publics[7] ; On a ainsi récemment (2012) sous l'égide de l'OCDE revu les VVS (valeur d'une vie statistique) propre aux enfants et adultes, sur la base de méthodes d'évaluation sanitaire adaptées aux enfants, étayées par des enquêtes (en Italie, en République tchèque et au Royaume-Uni), en tenant compte d'effets contextuels[7].

En Europe

Le sixième programme d'action de l'Union européenne pour l'environnement[8] comprend un volet « Environnement et santé » visant à « atteindre une qualité de l'environnement qui ne met pas en péril ni influence négativement la santé des personnes ». Il propose de :

- Identifier les risques pour la santé (dont les enfants et personnes âgées) pour « légiférer en conséquence »

- Introduire des priorités environnementales et sanitaires dans d'autres politiques, et dans la législation relative à l'eau, l'air, les déchets et le sol

- Développer la recherche dans le domaine santé-environnement

- Évaluer mieux les risques des produits chimiques (cf. règlement REACH)

- Interdire ou limiter les pesticides les plus dangereux et par de meilleures pratiques d'utilisation

- Mettre en œuvre de la législation relative à l'eau (directive cadre sur l'eau…)

- Produire des normes sur la qualité de l'air et une stratégie sur la pollution atmosphérique

- Produire et appliquer une directive sur le bruit

Le coût des pathologies ayant une origine environnementale certaine a été évalué pour l'UE à environ 50 milliards d'euros sur 30 ans[9].

En 2010, une Conférence ministérielle sur l'Environnement et la Santé, pilotée par le Conseil ministériel européen de l’environnement et de la santé (CMES), à Parme s'est conclue par « la Déclaration de Parme ». Officielle et signée par 52 des 53 États membres de la région européenne de l'OMS[10], elle vise, avec un groupe de travail dit Environment and Health Task Force (EHTF) à relever six défis (changements climatiques, risques sanitaires pour les enfants et groupes vulnérables, inégalités socio-économiques et sexo-spécifiques, charge des maladies non transmissibles, produits chimiques nocifs persistants, perturbateurs endocrinien et bio-accumulatifs et (nano)particules, ainsi que le manque de ressources dans certaines parties de la Région européenne de l’OMS.

En Belgique

En Belgique, le plan national portant sur la santé-environnement s'appelle le NEHAP (Plan national d'action environnement santé belge)[11]. Pour son application, les entités fédérales et fédérées (Autorité fédérale, Régions, Communautés) compétentes en environnement et en santé se rassemblent au sein de la Conférence interministérielle mixte en Environnement et Santé et de la Cellule nationale en Environnement et Santé. Cette collaboration entre entités est fixée dans le cadre de l'accord de coopération du 10 décembre 2003.

L'Institut scientifique de santé publique (ISP) qui offre un soutien scientifique à la politique de santé publique grâce à la recherche scientifique, à des avis d’experts et à des prestations de service comporte une cellule santé-environnement.

Dans la mesure où la santé environnement fait partie de la santé préventive, les 3 Communautés belges sont compétentes. Pour la Communauté française de Belgique, il s'agit de la Direction générale de la santé[12]. La Région wallonne n'est en théorie pas compétente pour la santé-environnement, mais bien pour l'environnement, cependant les matières sont connexes. Dans ce cadre il s'agit de la Direction générale de l'environnement[13].

Il existe d'autres institutions communautaires ou régionales qui s'occupent de santé-environnement tels que la SPAQuE[14] ou l'IBGE (Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement[15]).

Enfin, dans le domaine de la Santé publique, des enseignements universitaires spécifiques en santé-environnement sont proposés (Ecole de santé publique de l'Université libre de Bruxelles).

En France

En France, l'asthme contribuerait pour 10 à 35 % du coût de ces maladies, le cancer pour 1 à 5 % avec un coût pour la collectivité respectivement de 0,2 à 0,5 milliard d’euros et 0,1 à 1,7 milliard d’euros. Le poids des facteurs environnementaux sur la santé est selon l'INVS de 5 à 10 % en approche restreinte et de 20 % si l’on inclut les risques alimentaires. Selon l'OMS il est de 16 % dans les pays développés[9].

- La charte de l'environnement, annexée à la Constitution, dispose dans son article 1 que : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Le Grenelle de l'environnement a fait de la prévention des conséquences des pollutions sur la santé un thème prioritaire.

- La stratégie nationale de développement durable (SNDD) inclut ce thème pour la période 2009-2012, dans les chapitres « Santé publique, prévention et gestion des risques », « Société de la connaissance », et volet « Recherche et développement ».

Les thématiques de la recherche en santé-environnement et santé au travail, de 2006 à 2016

Les thématiques de la recherche en santé-environnement et santé au travail, de 2006 à 2016

Organisation « citoyenne »

Depuis la fin des années 1970, face au manque en France de moyens et chercheurs en épidémiologie, toxicologie et écotoxicologie, mais aussi face au manque de registres de cancers et des malformations) ou même de registres des jumeaux, de nombreuses ONG ont en France alerté sur le fait que la pollution impactait la santé. Le président du RES - Réseau Environnement Santé, André Cicolella[16], s'est beaucoup mobilisé sur ce thème.

Association de médecins

Faute d'avoir été formés lors de leurs études sur ces questions, pour mieux comprendre les problèmes qu'ils observaient, et pour mieux pouvoir répondre aux demandes de leurs patients (malades, mamans, femmes enceintes), des médecins (généralistes, mais aussi épidémiologistes, oncologues, allergologues, pédiatres et autres spécialistes) ont constitué une association spécialisée sur ce thème de la médecine environnementale. L'Association Santé Environnement France (ASEF[17]) a été créée par les docteurs Pierre Souvet et Patrice Halimi. Fin 2009, l'ASEF rassemblait près de 2 500 médecins en France et devenait ainsi un nouvel interlocuteur incontournable sur la santé environnementale. L'ASEF a été créée en 2008 pour étudier les effets sur la santé de la pollution du Rhône et d'autres fleuves par les PCB avec le WWF. Les r[18]ésultats ont montré que les humains étaient bien contaminés par le PCB. En 2009, l'ASEF a initié une étude nationale sur la qualité de l'air intérieur des crèches, et une autre sur la toxicité des lits de bébés en bois. Cette étude a montré que tous les lits du commerce testés émettaient du formaldéhyde, particulièrement ceux en bois aggloméré[19]. Ces membres ont également participé aux Grenelle des ondes. Leur objectif est de convaincre les citoyens qu'ils doivent devenir acteur d'une santé « développement durable ».

Ces médecins volontaires (en collaboration avec leurs patients et/ou des associations de patients parfois) travaillent sur des thèmes aussi variés que les nanoparticules, les microparticules, les PCB, les dioxines, les cas d'hypersensibilité chimique multiples, les ondes électromagnétiques, les traitements hormonaux de la ménopause, les pesticides (le Dr Sultan avait par exemple noté que beaucoup des enfants qui avaient des problèmes d'anomalies congénitales), les métaux lourds et HAP dont les taux cumulatifs et les impacts synergiques ne sont toujours pas pris en compte en France.

Quelques initiatives collaboratives ou de type « sciences citoyennes » apparaissent également sur le thème « épidémiologie et santé-environnement », ayant par exemple permis dans le sud de la France, en quelques mois, de monter une étude prouvant l'exposition humaine aux PCB, étude volontairement initiée par une association de médecins (sur 60 patients), produisant des résultats en quelques mois, alors que l'étude nationale (4 × 60 patients) décidée en par l'autorité sanitaire n'a commencé qu'en 2008, avec des résultats attendus pour 2011.

Beaucoup de spécialistes et de patients reprochent le manque de moyens affectés à la prévention et à la lutte contre les pollutions, alors que les cancers augmentent, et que les coûts de traitement d'un cancer vont de 3000 à 6000 euros par mois en Europe (jusqu'à 15 000 euros/mois pour les nouveaux médicaments). La première grande étude sur le cancer du sein et l'environnement a ainsi été initiée par une association de patients et non par une autorité sanitaire.

Approche institutionnelle et gouvernementale

Le ministère français de la santé a tiré un premier bilan à 2 ans, en , du Plan national santé-environnement (PNSE). Annoncé par le président de la République en et élaboré sous l'autorité des ministres chargés de la Santé, de l'Écologie, du Travail et de la Recherche, à partir des propositions du rapport de la Commission d'orientation remis en février 2004 [http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000068.pdf], ce PNSE avait été adopté (dans le cadre de la loi de santé publique du 9 août 2004) le pour cinq ans, présenté comme s'inscrivant dans les orientations de la Charte de l'environnement et dans la stratégie européenne de l'Organisation mondiale de la santé, réaffirmée lors des conférences de Londres en 1999 et de Budapest en 2004.

Un des six groupes de travail constitués lors du Grenelle de l'environnement en 2007 a examiné l'enjeu des effets de l'environnement sur la santé et proposé des mesures pour « instaurer un environnement respectueux de la santé »[20].

Un second PNSE est finalisé le , avec l'ambition de décliner les engagements du Grenelle de l'environnement[21]. Il est ensuite décliné en plans régionaux (PRSE).

Un troisième PNSE a été décidé le 12 novembre 2015 par le Conseil des ministres

Quelques programmes de recherche existaient, certains (notamment pilotés par l'INSERM) s'intéressant aux liens entre l'environnement et les cancers. Des collectivités investissent aussi dans la recherche sur le cancer et les liens entre santé et environnement, notamment via des appels à projets (en Région Nord-Pas-de-Calais par exemple[22]).

Par ailleurs, le , l'Institut de veille sanitaire (InVS) publie le second tome du rapport sur l'exposition de la population française aux substances chimiques de l’environnement[23],[24].

En Suisse

Un Plan d'action environnement et santé (PAES)[25], mis en place à la suite du sommet de la Terre de Rio, a duré dix ans et se termine fin 2007 sans qu'une suite semble prévue. Ce plan coordonné par la section « Santé et environnement » de l'OFSP[Quoi ?] avait 3 priorités :

- « Nature et bien-être »

- « Mobilité et bien-être »

- « Habitat et bien-être »

En septembre 2004, la Suisse romande a relayé ce travail avec un « Plan d'action environnement et santé » PAES local pour encourager des projets romands[réf. souhaitée].

Bibliographie

- Isabelle MOMAS, Jean-François CAILLARD, Benoît LESAFFRE (2004). Rapport de la Commission d'orientation du Plan national santé-environnement. La Documentation Française, février 2004, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000068/index.shtml. Version rendue publique le 12 février 2004 à : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000068.pdf,

- AFSSET-IFEN (2008), « Systèmes d’information en santé environnement »[26], enquête AFSSET[27] / IFEN sur le croisement de données dans le champ santé-environnement, juin 2008. Synthèse des résultats (action 35 du plan national français santé environnement)

- Alternatives Économiques (2012), L'environnement nuit gravement à la santé, n° 311, mars 2012, p. 35-37, DOC00288294

- André Aschieri (1999), avec la collaboration de Roger Lenglet, La France toxique - Santé Environnement : les risques cachés, La Découverte (ISBN 2-7071-3067-2)

- André Aschieri et Roger Lenglet (2005), Silence, on intoxique, La Découverte

- André Cicolella & Dorothée Benoit Browaeys (2005), Alertes santé, Fayard

- D. Lafon & A. Marquis-Micollier (2012), Principaux organismes publics intervenant dans le champ environnement et santé en France (mise à jour 2012). Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, 73(1), 62-74

- D. Hémon, (1995), « Recherche épidémiologique sur l'environnement et la santé : quelques aspects méthodologiques ». Revue d'épidémiologie et de santé publique, 43(5), 395-411

- Dr J. Spiroux (2007), Pathologies environnementales : alerte santé ; J. Lyon - 17 avril 2007

Notes et références

- Conseil national de l’information statistique (2007). « L’accès à l’information statistique à l’heure d’internet ». Chroniques du Cnis, n° 6, 4 p.

- « Global trends in emerging infectious diseases », Kate E. Jones et al. Nature 451, 990-993 (21 février 2008) ; doi:10.1038 / nature 06536.

- S. S. Myers, L. Gaffikin, C. D. Golden, R. S. Ostfeld, K. H. Redford, T. H. Ricketts, W. R. Turner, S. A. Osofsky. (2013) Human health impacts of ecosystem alteration. Proceedings of the National Academy of Sciences, mis en ligne le 11 nov. 2013 ;(résumé).

- Daniel J Salkeld, Kerry A Padgett, James Holland Jones (2013) A meta-analysis suggesting that the relationship between biodiversity and risk of zoonotic pathogen transmission is idiosyncratic. Ecology Letters 16:5, 679-686, mis en ligne le 1er mai 2013. (résumé).

- Première Conférence européenne sur l'environnement et la santé, Francfort-sur-le-Main, 7–8 décembre 1989.

- Lévi Y (2006) Inquiétudes sur la présence d’antibiotiques et de bactéries antibiorésistantes dans les eaux. Environnement, Risques & Santé, 5(4), 261-265 (résumé)

- A Alberini, I Bateman, G Loomes & M Scasny (2012), « Évaluation des risques environnementaux pour la santé des enfants », OCDE ; DOI:10.1787/9789264048805-fr.

- Sixième programme d'action pour l'environnement (priorités et objectifs environnementaux de l'UE pour 2010 et au-delà, mesures à prendre pour la stratégie en matière de développement durable.

- « Présentation PPT - Contexte national et international du PRSE2 »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) ; 26/06/09 GRSE, par Muriel Andrieu Semmel (DRASS PACA, citant l'AFSSET, 2006)

- Nora BERRA a ouvert la première réunion du Conseil ministériel européen de l’environnement et de la santé (CMES) MTES 05/05/11.

- Plan national d'action environnement santé belge.

- Direction générale de la santé, Fédération Wallonie-Bruxelles.

- Portail environnement de Wallonie.

- Site de la SPAQuE.

- Site de Bruxelles Environnement.

- Auteur de Le Défi des épidémies modernes : comment sauver la Sécu en changeant le système de santé (La Découverte).

- Site de l'ASEF.

- Site du Réseau Santé Environnement.

- Lien vers l'étude de l'ASEF sur la toxicité des lits pour bébés.

- « synthèse et rapport du groupe III « Instaurer un environnement respectueux de la santé » »

- Deuxième Plan National Santé-Environnement (PNSE 2) 2009 - 2013 (PDF, 86 pages)

- Appel à propositions « Recherche en santé environnement », année 2009, ouvert jusqu'au 5 juin 2009.

- Exposition de la population française aux substances chimiques de l’environnement, Tome 1 - Présentation générale de l'étude - Métaux et métalloïdes ().

- Exposition de la population française aux substances chimiques de l’environnement, Tome 2 - Polychlorobiphényles (PCB-NDL) / Pesticides ().

- Plan d'action environnement et santé.

- Voir sur afsset.fr.

- Portail Santé Environnement, travail piloté par l'AFSSET.

Voir aussi

Articles connexes

- Agence française de sécurité sanitaire

- Association Santé Environnement France

- Attestation de conformité sanitaire (ACS)

- Comité de la prévention et de la précaution

- École de santé publique de l'Université libre de Bruxelles

- Écologie

- Écotoxicologie

- Effets cocktail

- Haute qualité environnementale (HQE)

- Perturbateurs endocriniens

- Plan national santé environnement (France)

- Pollution

- Samu de l'environnement

- Santé

- Santé publique

- Santé reproductive

- Société française de santé et environnement (SFSE)

- Toxicologie

Liens externes

- Site français Plan national santé-environnement (PNSE) (téléchargements possibles)

- Rubrique « santé-environnement » du portail Tout sur l'environnement (ouvert en avril 2010 par le Commissariat général au développement durable)

- Les informations publiques sur l'environnement et la santé sur le portail Tout sur l'environnement — Sources d'exposition, maladies liées à l'environnement, populations à risques, évaluation des dangers, alertes et surveillances, risques émergents, enquêtes d'opinion, prévention et politiques publiques

- Premier bilan du Plan national Santé-Environnement

- Page santé-environnement du ministère français chargé de l'écologie

- Site de la Société française de santé et environnement

- Site d'information, La science de l'environnement en lien avec la santé

- Portail africain dédié à la santé et à l'environnement

- Site de l'association Santé Environnement France (2 500 médecins adhérents)

- Site de l'Académie de l'eau

- Portail de la médecine

- Portail de l’environnement