Bêta-amyloïde

Le peptide amyloïde bêta est un peptide (une petite protéine). Dans certaines circonstances il est néfaste pour le système nerveux central (sous l’influence de différents facteurs génétiques et environnementaux encore mal compris[1])

La présence conjointe d'agrégat de bêta-amyloïde et de protéine tau sont les signes caractéristiques de la maladie d'Alzheimer.

Formation

La bêta-amyloïde est un peptide de 40 à 42 acides aminés. Elle est principalement localisée dans le cerveau mais aussi retrouvée dans la circulation sanguine.

Provenance

Elle provient de la protéine précurseur de l'amyloïde (APP), une glycoprotéine transmembranaire qui a des fonctions dans la synaptogenèse, la migration neuronale, l'adhésion cellulaire et la signalisation cellulaire.

Le gène codant la protéine précurseur de l'amyloïde est situé sur le locus q21.2 du chromosome 21.

La protéine précurseur de l'amyloïde peut être clivée de deux façons :

- en utilisant le chemin non-amyloïdogénique, qui consiste en une coupure par l'alpha-sécrétase. Celle-ci clive en plein centre de la bêta-amyloïde et donne une protéine essentielle pour la plasticité neuronale.

- en utilisant le chemin amyloïdogénique qui consiste en une coupure par la bêta-sécrétase et par la gamma-sécrétase. Celles-ci vont cliver respectivement les parties N-terminale et C-terminale de la bêta-amyloïde.

Au fur et à mesure que les années passent, l'alpha-sécrétase est remplacée par la bêta-sécrétase. Donc, en vieillissant, les neurones ont plus de difficulté à transmettre un influx nerveux. Étant donné que l'alpha-sécrétase est directement reliée à l'efficacité de la transmission synaptique cholinergique, l'alpha-sécrétase va être moins activé favorisant ainsi l'activation de bêta-sécrétase.

Mécanismes d'action d'Aβ42

Lorsqu'il est clivé en position 42 (Aβ42) et non 40 (Aβ40), le peptide amyloïde bêta abaisse l'efficacité de la transmission cholinergique. Il existe plusieurs hypothèses expliquant cette action, en voici deux :

- L'hypothèse de l'inflammation : les peptides amyloïdes s'agrègent et formes des plaques amyloïdes. Ces dernières sont phagocytées par la microglie (macrophage du système nerveux central) qui induit une réaction inflammatoire. Dans la mesure où cette réaction inflammatoire est prolongée, cela induit la mort des neurones Cholinergiques de la Bande Diagonale de Brocca et du Noyau Basal de Meynert.

- L'hypothèse Cholinergique : Aβ42 va diminuer la recapture de la choline par le canal DAT (Dopamine Transporteur). Ce canal, comme son nom le dit, est nécessaire à la recapture de la choline par le bouton présynaptique. Cela entraîne une baisse de choline dans le neurone. Pour contrer cette baisse, le neurone va faire de l'autophagie membranaire, c'est-à-dire briser sa membrane pour libérer de la phosphatidylcholine qui est une source riche de choline.

- Elle va réduire l'activité de la choline acétyltransférase, soit l'enzyme nécessaire à la formation de l'acétylcholine à partir de l'acétyle et de la choline. Cette réduction entraîne aussi une diminution de la transmission synaptique.

- Elle va finalement moduler la réception d'acétylcholine en réduisant l'activité des récepteurs muscariniques. Cette baisse entraîne encore une fois une diminution de la transmission cholinergique.

Maladies

Plusieurs maladies sont reliées à l'agrégation de la bêta-amyloïde:

- Maladie d'Alzheimer, qui entraîne des dommages irréversibles sur les neurones. Ce sont d'abord le lobe temporal et l'hippocampe qui sont touchés. Ensuite, cela se propage dans les lobes frontaux et pariétaux touchant l'aire de la parole, de la planification et de la compréhension. Enfin les dommages se généralisent conduisant à la mort.

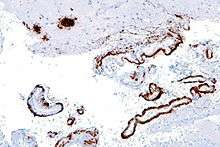

- angiopathies cérébrales amyloïdes ; elles sont associées à la maladie d'Alzheimer. Elle entraîne un dépôt de bêta-amyloïde sur les parois des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi les risques de rupture des vaisseaux.

- Démence à corps de Lewy. Cette forme de démence résulte d'une diminution de la production de dopamine avec perte de production d'acétylcholine. Elle est associée soit à la maladie de Parkinson soit à la maladie d'Alzheimer.

- myopathie à corps d'inclusion. C'est une maladie inflammatoire musculaire des jambes et des bras.

Pistes de traitements

La vaccination fait aussi l'objet de recherches (immunothérapie active). « La deuxième approche se fonde sur l’injection d’un peptide de structure proche, pour stimuler le système immunitaire et augmenter son efficacité à éliminer les protéines amyloïdes qui s’accumulent dans le cerveau »[1].

Selon les essais cliniques, cette stratégie induit une réaction immunitaire, mais sans réduction apparente des symptômes[1]. Une piste serait d'appliquer le traitement plus tôt, avant l'apparition des symptômes, mais ceci pose des questions éthiques lié au diagnostic très précoce d'une maladie aujourd'hui incurable mais souvent assez tardive[1].

L'immunothérapie est la piste la plus explorée : des anticorps hautement spécifiques sont dirigés contre le peptide (immunothérapie passive) ; Deux essais sont coordonnés en France par le CHU de Rouen chez des patients porteurs de formes familiales (génétiques) à début précoce : 1) l'essai DIAN-TU (Dominantly Inherited Alzheimer Network Trial) utilisant deux anticorps monoclonaux susceptibles de s'attaquer au peptide amyloïde dans le cerveau : le gantenerumab et le solanezumab et 2) l' API (Alzheimer’s Prevention Initiative). Après l'échec d'un essai sur plus de 2100 patients, le Eli Lilly (société ayant développé le solanezumab) a publiquement annoncé qu'elle abandonnait ce médicament pour le traitement de patients atteint d'un début de démence. Cette molécule qui avait suscité de grands espoirs[2] s'ajoute aux nombreux autres anti-amyloïde testés à ce jour, tous sans succès[3].

En Colombie un autre essai profite du cas d'une famille où plusieurs dizaines de personnes ont la forme héréditaire de la maladie. Cette fois un autre anticorps monoclonal est testé (crenezumab)[1].

Notes et références

- Dossier Alzheimer, INSERM, consulté 1er sept 2016.

- (en) Elie Dolgin (2016) How to defeat dementia Three things are needed to turn the tide on the costliest crisis in health care ; 09 Novembre 2016.

- (en) Alison Abbott & Elie Dolgin (2016) Failed Alzheimer’s trial does not kill leading theory of disease The drug, and others based on the ‘amyloid hypothesis’, are still being tested in other, different trials ; paru dans le journal Nature le 23 novembre 2016 ; doi:10.1038/nature.2016.21045.

Sources

Voir aussi

Articles connexes

- Protéine précurseur de l'amyloïde

- Plaque amyloïde

- Amyloïcide

Liens externes

- Portail de la biologie cellulaire et moléculaire

- Portail de la médecine