Tarquimpol

Tarquimpol est une commune française située dans le département de la Moselle en région Grand Est.

Pour l’article homonyme, voir Tarquimpol (roman).

| Tarquimpol | |

| |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Saulnois |

| Maire Mandat |

David Barthelemy 2020-2026 |

| Code postal | 57260 |

| Code commune | 57664 |

| Démographie | |

| Gentilé | Tarquimpolois, Tarquimpoloises |

| Population municipale |

62 hab. (2018 |

| Densité | 15 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 47′ 07″ nord, 6° 45′ 32″ est |

| Altitude | Min. 210 m Max. 243 m |

| Superficie | 4,09 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Dieuze (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Saulnois |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

Jollois_Jean-Baptiste-Prosper_btv1b84389667_1.jpg.webp)

Géographie

Situé au sud de la Moselle, dans le pays du Saulnois, le village forme une presqu'île sur l’étang de Lindre et constitue un observatoire privilégié pour admirer la faune et la flore.

La commune fait partie du Parc naturel régional de Lorraine[1] et de la ZNIEFF du pays des étangs[2].

Urbanisme

Typologie

Tarquimpol est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[3],[4],[5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dieuze, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 31 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[6],[7].

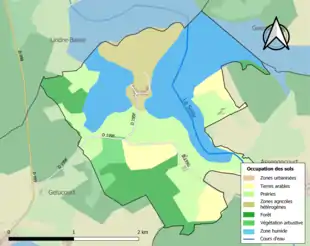

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (47,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (50,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : eaux continentales[Note 3] (33,3 %), prairies (26,5 %), forêts (15,4 %), zones agricoles hétérogènes (11,3 %), terres arables (10,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,4 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Toponymie

De l'allemand Teich ou Deich « étang » + Phul ou Ful « marais ».

Le village de Teichenphul, comme il est appelé dans plusieurs anciens titres, voudrait dire en allemand « l'étang marécageux ». Ce qui convient parfaitement à la situation de l'étang de Lindre[10].

Anciens noms[11] : Taikenpail (1274) ; Taikenpaul (1286) ; Tackembac (1295) ; Tachempach (1295) ; Teckempaul (1339) ; Tacampach (1345) ; Teckempal (1364) ; Treckempaul (1392) ; Tachenpful, Tacquinpol, Tacquinpul, Techanpful (1476) ; Techempul (1506) ; Tachempful (1524) ; Tachempfull, Tachempul (1525) ; Dechempful (1543) ; Tachemphulle (1550) ; Tachemphoul (1553) ; Techempful (1564) ; Thechempfoul (1575) ; Tachemphul (1591) ; Techempfoul (1600) ; Tachempoltz (1612) ; Tarquempol (1615) ; Teckempol (1616) ; Techemfoul (1616) ; Tarquinpol (1793).

En lorrain : Tekinpole ou Tekinpule[10]. En allemand : Taichenphul (1915-1918), Taichen (1940-1945).

Sobriquet

Ancien surnom sur les habitants : Les pètroyäds (ceux qui pataugent)[12].

Histoire

Nommé Decempagi[11] lors de la période gallo-romaine, le village est situé sur la voie romaine de Metz à Strasbourg. Il possède un temple et un théâtre pouvant accueillir environ 10 000 personnes, ce qui en faisait un des plus grands de tout l’Est de la Gaule.

La localité est détruite vers 250. Les lieux sont à nouveau habités vers 310-350. Lors de la bataille de Tarquimpol (), les Alamans attaquent par surprise Julien le futur empereur romain. À la suite de l'action coordonnée de Constance II, ils sont repoussés hors de Gaule en 357. La cité est démolie au Ve siècle[13].

Lorsque la population gallo-romaine de Decempagi eut succombé à la longue, les Germains viennent s'établir à sa place et profitent des matériaux de la ville antique pour bâtir dans l'enceinte de sa forteresse un village qu'ils appellent Teichenphul[14].

La seigneurie passe à la Lorraine en 1418. Le village fait partie du bailliage d'Allemagne dans la prévôté de Dieuze.

L'ancienne commune du département de la Meurthe est annexée au district de Lorraine par le traité de Francfort, prenant le nom allemand de Taichenphul. Elle est intégrée au département de la Moselle lorsqu’elle redevient française après la Première Guerre mondiale.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur au chapiteau romain d'or, sommé d'un chef du même et soutenu d'une champagne marinée d'argent. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[16].

En 2018, la commune comptait 62 habitants[Note 4], en diminution de 7,46 % par rapport à 2013 (Moselle : −0,32 %, France hors Mayotte : +1,78 %).

Lieux et monuments

- Restes de constructions romaines : canalisations, poteries, découverte par photo aérienne () d'un théâtre gallo-romain de 125 m de diamètre, l'un des plus vastes de Gaule.

- Enceinte fortifiée du bas Empire, sarcophages ; temples et théâtre fouillés dès 1885.

Château d'Alteville

Le château est constitué de deux bâtisses en vis-à-vis (l'une XVIe et l'autre XVIIIe).

La première est édifiée par Étienne Toupet, trilleur des salines de Dieuze, en 1564 quand il obtient le fief d’Alteville du duc Charles IV de Lorraine. C’est une maison forte typique avec une tourelle, des meurtrières et des fenêtres à meneaux.

La seconde, construite en 1698 par Charles Palléot, un officier de cavalerie, est un pavillon carré de deux étages flanquée de deux ailes[19]. Palléot fait aussi construire une chapelle (st Charles).

En 1786, ce château était la propriété de Nicolas Leclerc, l'un des fermiers généraux régisseurs des domaines de Lorraine et Barrois, résident à Dieuze. Le mariage de sa fille Julie Charlotte avec Jean-Baptiste-Nicolas Vivaux, avocat et maître de forges, y fut célébré le . En 1819, le général Charles Louis Dieudonné Grandjean hérite du domaine ; puis, en 1827, son fils Victor Aimé. En 1859, François-Paul de Guaita (1825-1880), conseiller général de la Meurthe et agriculteur érudit en est propriétaire, après son mariage, en 1851, avec la fille de Victor Aimé, Marie Amélie Grandjean (1832-1901). En 1861, y naît Stanislas de Guaita. Ce dernier mourra dans le château familial en 1897. En 1901, il est repris par Pierre Lallemand de Mont, époux d'Alice de Guaita. La famille Barthélémy s’y installe en 1906.

Le domaine d’Alteville est fortement endommagé durant la Seconde Guerre mondiale par des troupes allemandes qui détruisent la chapelle et arrachent boiseries et cheminées[19]. Il a depuis été restauré et une partie aménagée en chambres d’hôtes.

Autres lieux

- La Maison du pays des Étangs est un centre d'interprétation. Elle présente les informations scientifiques et pratiques indispensables pour découvrir l’histoire du site, de la cité gallo-romaine disparue à aujourd'hui (maquettes, montages visuels et sonore, jeux interactifs) ; les thèmes muséographiques abordés sont l'archéologie, l'histoire et la nature ; un sentier d’interprétation va de Lindre-Basse à Tarquimpol. Des animations scolaires y sont organisées pour présenter et valoriser le patrimoine. La maison fait actuellement l'objet d'un vaste projet de développement et de requalification dont l'objectif est de faire de la Maison du Pays des Etangs un pôle touristique, d'animation, d’éducation et de formation au patrimoine à l'horizon 2022. Le projet se décline en la création de 3 espaces complémentaires qui prendront place dans la maison actuelle et une extension sous forme de veranda dans le jardin :

- Un espace muséographique tous publics, moderne et ludique, centré sur le patrimoine de Tarquimpol (archéologique et naturel notamment) et montrant les liens entre Tarquimpol et les sites environnants liés au sel et à la présence romaine

- Un espace de restauration/salon de thé tous publics valorisant les productions locales et les circuits courts

- Un espace d’accueil de groupes et d’animations centrées sur la valorisation du patrimoine archéologique, naturel...

Ces trois espaces principaux seront agrémentés d'une plateforme d'observation panoramique à 360° (au premier étage de l'extension). L'équipement sera complété par la création/restauration d'un sentier de découverte géoguidé sur la presqu'ile de Tarquimpol qui permettra de découvrir in situ les principaux monuments enfouis qui seront reconstitués à leur emplacement d’origine en réalité augmentée. Un sentier de liaison Tarquimpol-Lindre-Basse-Dieuze permettra d’ouvrir le site aux moyens de déplacement doux (marche, vélo…).

Édifice religieux

- Église Saint-Etienne : chœur gothique XIVe siècle, tour romane ronde ; mobilier XVIIIe siècle

Personnalités liées à la commune

- Stanislas de Guaita, occultiste et poète

Annexes

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2021, millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2020, date de référence statistique : 1er janvier 2018.

Références

- Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Décret no 2015-73 du 27 janvier 2015 portant renouvellement du classement du parc naturel régional de Lorraine, (lire en ligne)

- Comité Z.N.I.E.F.F. Lorraine, « ZNIEFF 410010373 - Pays des étangs » [PDF], sur inpn.mnhn.fr.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Dieuze », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Augustin Calmet, Notice de la Lorraine : qui comprend les duchés de Bar et de Luxembourg

- Dictionnaire topographique du département de la Meurthe - Henri Lepage (1862)

- Passé-Présent : La Moselle dévoilée no 5 (Janvier-Février 2012)

- Marc Heilig, « Nouvelles recherches à Tarquimpol (Moselle) », archeographe, 2010

- Henri Lepage, Le département de La Meurthe : statistique historique et administrative, Nancy, 1843

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

- Henry Bourceret, Châteaux de la Moselle, p. 3 Alteville, Nouvelles éditions latines, Paris, 1977, 30 p. (ISBN 2723300218).

- Portail de la Moselle

- Portail des communes de France