Rue Trousseau

La rue Trousseau est une rue du 11e arrondissement de Paris.

11e arrt Rue Trousseau

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 11e | ||

| Quartier | Sainte-Marguerite | ||

| Début | 147, rue du Faubourg-Saint-Antoine | ||

| Fin | 70, rue de Charonne | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 290 m | ||

| Largeur | 15 m | ||

| Historique | |||

| Dénomination | Arrêté du | ||

| Ancien nom | Rue Sainte-Marguerite ou rue Sainte-Marguerite-Saint-Antoine | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 9467 | ||

| Géolocalisation sur la carte : 11e arrondissement de Paris

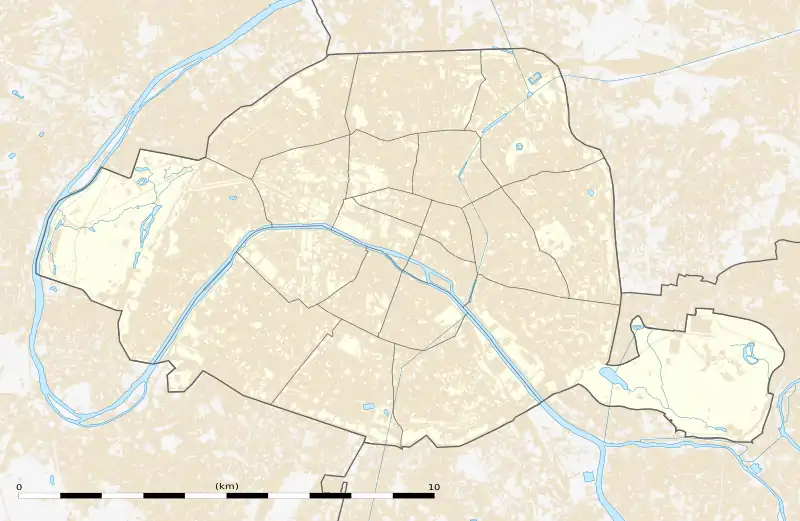

Géolocalisation sur la carte : Paris

| |||

Situation et accès

La rue Trousseau est une voie du 11e arrondissement de Paris, longue de presque 300 mètres et large de 15, qui relie en ligne droite la rue du Faubourg-Saint-Antoine à la rue de Charonne. Elle rencontre successivement, du côté de ses numéros pairs, les rues de Candie et Charles-Delescluze qui lui sont perpendiculaires. Cette voie commence au 147, rue du Faubourg-Saint-Antoine et se termine au 70, rue de Charonne.

Ce site est desservi par la ligne ![]()

![]() à la station de métro Ledru-Rollin.

à la station de métro Ledru-Rollin.

Origine du nom

Cette voie honore Armand Trousseau (1801-1867), médecin, clinicien et homme politique français.

Historique

La rue Trousseau n'est qu'un chemin à la fin du XVIe siècle, mais après la construction sur la rue Saint-Bernard de la chapelle Sainte-Marguerite en 1625, devenue depuis église Sainte-Marguerite, il est transformé en rue et prend le nom de « rue Sainte-Marguerite », ou « Sainte-Marguerite-Saint-Antoine » pour la différencier de la rue Sainte-Marguerite du quartier Saint-Germain[1]. La rue Sainte-Marguerite-Saint-Germain a été renommée « rue Gozlin » en 1864.

En 1752, le miracle de la rue Sainte-Marguerite suscite une grande ferveur populaire : lors d'une procession organisée le dimanche suivant la Fête-Dieu, une statue de la Vierge, située à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Antoine, aurait subitement tourné la tête[2].

Donnant sur la rue du Faubourg-Saint-Antoine, la rue Sainte-Marguerite est constituée de maisons de un ou deux étages habitées par des artisans et ouvriers du meuble et du bâtiment, avec au rez-de-chaussée de nombreux estaminets et gargotes, côtoyant des marchands de vins, des chiffonniers et des charbonniers. Elle est considérée comme une des rues les plus malpropres de Paris où furent signalés les premiers cas de choléra en 1884. « Nous avons eu l’occasion, il y a quelques jours de faire entr’apercevoir une rue de Paris fort vilaine et horriblement fréquentée, la rue Sainte-Marguerite[3]. »

Lors du coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, les ouvriers de la rue Sainte-Marguerite se révoltent et construisent une barricade rue du Faubourg-Saint-Antoine, entre la rue Sainte-Marguerite et la rue de Cotte. C'est sur cette barricade qu'est tué, le , « pour vingt-cinq francs », le député Baudin.

Proche de l’ancien hôpital Armand-Trousseau, la voie reçoit en 1894 son nom actuel. Vers la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, de nombreuses maisons insalubres, dont certaines dataient de plus de trois siècles, sont démolies et remplacées par des immeubles de style haussmannien. Les inondations de 1910 n'épargnent pas la rue Trousseau, où des passerelles sont installées pour que les riverains puissent regagner leur domicile, tel que nous le montrent des cartes postales anciennes.

Immeuble Art nouveau à l'angle de la rue Charles-Delescluze.

Immeuble Art nouveau à l'angle de la rue Charles-Delescluze.

Monuments et sites remarquables

22, rue Trousseau

Cet immeuble Art Nouveau, situé à l'angle de la rue Trousseau et de la rue de Candie a été construit comme immeuble de rapport pour monsieur Leclaire par l'architecte L. Blanc (permis de construire en date du ). Les façades donnant sur les deux rues, et plus particulièrement les soubassements des balcons galbés en fer forgé, sont abondamment décorées de bas-reliefs représentant des tournesols, des iris et des chardons, avec des lézards, des libellules et autres petits animaux.

Vue générale de l'immeuble.

Vue générale de l'immeuble. Les balcons en fer forgé avec soubassement sculpté.

Les balcons en fer forgé avec soubassement sculpté. Détail des soubassements de balcon à la libellule.

Détail des soubassements de balcon à la libellule. Détail des soubassements de balcon au lézard.

Détail des soubassements de balcon au lézard. Porte d'entrée.

Porte d'entrée. Bas-relief.

Bas-relief. Fenêtre d'angle.

Fenêtre d'angle.

Jardin associatif Trousseau

Ce jardin éphémère d'une surface de 270 m2, divisé en parcelles, est situé à l'angle de la rue Trousseau et de la rue Charles-Delescluze. Inauguré en 2003, il est géré par une association de quartier qui a signé une charte « main verte » avec la Ville de Paris. Le but de ce jardin est à vocation pédagogique, sociale et écologique[4]. Ce jardin ne doit pas être confondu avec le square Trousseau (12e arrondissement de Paris) situé à l’emplacement de l’ancien hôpital.

Roman

Jean Orvane, Rue Trousseau, La Bruyère, 1994 : roman ayant pour cadre le faubourg Saint-Antoine et ses artisans frondeurs, à la fin du Second Empire et lors de la Commune. Diderot, "Les Deux Amis de Bourbonne", 1770 : conte où la rue Sainte-Marguerite (ancienne rue Trousseau) est citée car deux personnages ("Mme Reymer et Tanié") y occupent un "assez beau logement". Diderot, lui-même, a vécu un temps rue Traversière et fréquentait probablement la rue Sainte-Marguerite.

Notes

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, 1844.

- David Garrioch, La Fabrique du Paris révolutionnaire, La Découverte, 2015, 440 p. (ISBN 978-2707185341).

- Gazette des tribunaux, 10 mars 1876, p. 243, 2e colonne.

- « Jardin nomade », www.jardinons-ensemble.org (consulté le 1er novembre 2018).

Article connexe

- Bernard Courtois, qui exploitait avec son père une nitrière au 39, rue Sainte-Marguerite début 1800.

- Portail de Paris

- Portail de la route