René Just Haüy

L'abbé René Just Haüy (Haüy se prononce \a.y.i\, « A-U-I »), né le à Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise et mort le à Paris, est un minéralogiste français, fondateur, avec Jean-Baptiste Romé de L'Isle, de la cristallographie géométrique.

Pour les articles homonymes, voir Haüy.

Biographie

Famille et formation

Fils d'un tisserand, il est le frère de Valentin Haüy, qui consacra sa vie aux aveugles. Formé par les prémontrés, il est tonsuré en 1762, reçoit les ordres mineurs en 1765, est nommé sous-diacre (1767) puis diacre (1769), avant d'être ordonné prêtre en 1770[1].

Carrière scientifique

Il devient régent au collège du Cardinal Lemoine où il se lie d'amitié avec Charles Lhomond. Ce dernier lui ayant fait découvrir la botanique, ils fréquentent le Jardin des plantes, où Haüy suit les cours du naturaliste Daubenton. Haüy se consacre dès lors à la science et, après avoir communiqué à Daubenton certaines de ses découvertes sur la forme cristalline des minéraux, il est admis, presque à l'unanimité, à l'Académie des sciences comme associé-botaniste, en 1783[2]. Les démonstrations qu'il donne dans son très humble logis du collège sont suivies avec un grand intérêt par Pierre-Simon de Laplace, Joseph-Louis Lagrange, Antoine Lavoisier, Claude Louis Berthollet et Antoine François, comte de Fourcroy. Il compte, parmi ses élèves, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire.

Incarcéré pendant la Révolution française

Après vingt ans d'enseignement, il prit sa retraite. Il refusa, durant la Révolution, de prêter serment de fidélité à la Constitution. Privé de sa faible pension, il fut arrêté comme prêtre réfractaire en . C'est grâce à l'action énergique de son élève, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, et des scientifiques de l'Académie comme du Jardin des plantes, qu'il fut extrait de sa prison, encore que R. J. Haüy refusât de la quitter au prétexte que d'autres prêtres y demeuraient prisonniers. Quelques jours plus tard, ceux-ci furent massacrés. Il sollicita Jean-Lambert Tallien pour qu'il intervînt en faveur de l'abbé Lhomond incarcéré pour la même raison que lui. Lhomond fut sauvé.

Il prit, en outre, sans succès - ni suite fâcheuse à cette époque - la défense d'Antoine Lavoisier.

Carrière dans l'enseignement supérieur

La Convention puis le Directoire lui confièrent différentes charges. Haüy devint notamment membre de la commission des poids et mesures (1793), puis professeur de physique à l'École normale de l'an III (1794), enfin conservateur des collections et professeur de cristallographie à l'École des mines (1795). Il entra à l'Institut de France la même année. Il enseigna la minéralogie au Muséum national d'histoire naturelle à partir de 1800, en remplacement de Déodat Gratet de Dolomieu, d'abord temporairement puis, à la mort de ce dernier, définitivement. En 1808, il devint enseignant à l'École normale supérieure, puis obtint le titre de chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris et la chaire de minéralogie (1809), créée pour lui, à la faculté des sciences de Paris. C'est son adjoint, Alexandre Brongniart, qui assura la plupart des cours de cette dernière fonction.

Démis de ses fonctions sous la Restauration

À la Restauration, la « mansuétude » révolutionnaire (Prêtre réfractaire, il est sorti des geôles révolutionnaires juste avant l'exécution de ses codétenus, il n'a pas été inquiété pour sa prise de position en défendant Lavoisier…) le rend suspect. Il fut privé de la plupart de ses moyens d'existence jusqu'à sa mort, en 1822, des suites d'une chute dans sa chambre.

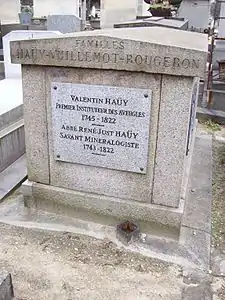

Il est inhumé, en compagnie de son frère, Valentin Haüy, au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.

Travaux

En 1781, il découvre la régularité des cristaux, notamment la structure rhomboïde des "molécules constituantes" des spaths calcaires[3].

En 1793, il détermine, en collaboration avec Antoine Lavoisier, la valeur de la nouvelle unité de masse, connue sous le nom de kilogramme[4], pour la Commission des poids et mesures de l'Académie des sciences.

Haüy montra que la forme des cristaux résultait de l'empilement de petits volumes de matière qu'il nommait molécules intégrantes, et dont son élève, Gabriel Delafosse déduira la notion de maille en 1840. Grâce à ces travaux, Haüy parvient à définir l’espèce minérale.

Partant du principe, découvert en 1817 avec le spath d'Islande, et d'autres données, que tous les minéraux peuvent acquérir la propriété électrique et afin d'établir des critères de détermination de chacun d'entre eux, R.J. Haüy se pencha sur la nature de l'électricité et sa quantité, développées par plusieurs moyens : la pression, en comprimant le minéral entre deux doigts ; le frottement (phénomène de triboélectricité) et la chaleur (phénomène de pyroélectricité).

Pour ses recherches, R.J. Haüy a imaginé et décrit de petits appareils qu'il a nommés électroscopes permettant de définir l'électricité créée, vitrée ou résineuse, selon l'acception de l'époque (établie par Dufay et Nollet)[5].

Haüy enrichit considérablement les collections du Muséum grâce à des dons, des échanges et des achats. Sa collection personnelle de minéraux a été acquise par un Britannique avant d'être rachetée par le Muséum en 1848.

Espèces minérales décrites

On lui doit la description de nombreuses espèces minérales :

.jpg.webp)

- actinote, 1801 ;

- amphibole, 1797 ;

- anatase, 1801 ;

- antimoine sulfuré (synonyme de stibine), 1809 ;

- apophyllite, 1806 ;

- argent antimonié sulfuré (synonyme de pyrargyrite), 1809 ;

- axinite ;

- chaux carbonatée aluminifère (synonyme de dolomite) ;

- chaux carbonatée coralloïde (synonyme d'aragonite coralloïde) ;

- chaux carbonatée magnésifère (synonyme de dolomite) ;

- chaux phosphatée (synonyme d'apatite) ;

- cobalt arseniaté (synonyme d'Érythrite) ;

- cuivre carbonaté bleu (synonyme d'azurite) ;

- cuivre muriaté (synonyme d'atacamite), 1801 ;

- cuivre oxidulé capillaire (synonyme de chalcotrichite) ;

- cuivre pyriteux (synonyme de chalcopyrite) ;

- cuivre sulfaté (synonyme de chalcantite) ;

- cymophane (variété de chrysobéryl) ;

- épidote ;

- étain oxydé (synonyme de cassitérite) ;

- dioptase, 1797 ;

- disthène, 1801 ;

- fer sulfuré (synonyme de pyrite) ;

- feldspath apyre (synonyme d'andalousite), 1801 ;

- magnésie carbonatée (synonyme de magnésite) ;

- manganèse oxydé rose silicifère (synonyme de Rhodonite) ;

- plomb phosphaté (synonyme de pyromorphite) ;

- plomb sulfuré (synonyme de galène) ;

- quartz hyalin concrétionné (synonyme d'opale variété fiorite) ;

- quartz hyalin jaune (synonyme de citrine) ;

- quartz hyalin hématoïde (synonyme de quartz hématoïde) ;

- quartz hyalin rose (synonyme de quartz rose) ;

- schéelin ferruginé (synonyme de wolframite) ;

- spath en tables (synonyme de wollastonite) ;

- stilbite ;

- triphane (synonyme de spodumène) ;

- urane oxydé (synonyme de torbernite), 1801 ;

- zinc carbonaté (synonyme de smithsonite), 1822 ;

- zinc sulfuré (synonyme de sphalérite).

Liste partielle des publications

%252C_collection_Teylers_Museum%252C_Haarlem_(The_Netherlands)..jpg.webp)

- Essai d'une théorie sur la structure des crystaux (1784) lire en ligne sur Gallica

- Exposition raisonnée de la théorie de l'électricité et du magnétisme, d'après les principes d'Æpinus (1787) lire en ligne sur Gallica

- De la structure considérée comme caractère distinctif des minéraux (1793)

- Exposition abrégé de la théorie de la structure des cristaux (1793) lire en ligne sur Gallica

- Extrait d'un traité élémentaire de minéralogie (1797)

- Traité de minéralogie (5 vols, 1801) lire en ligne sur Gallica

- La botanique de J. J. Rousseau, contenant tout ce qu'il a écrit sur cette science ; l'exposition de la méthode botanique de M. de Jussieu ; la manière de former les herbiers, Paris, F. Louis, 1802

- Tableau comparatif des résultats de la cristallographie, et de l'analyse chimique relativement à la classification des minéraux (1809) lire en ligne sur Gallica, texte en ligne disponible sur IRIS.

- Traité des pierres précieuses (1817) lire en ligne sur Gallica

- Traité élémentaire de physique (Wikisource) (1803, 1806, 1821, 1855)

- Traité de minéralogie, Paris, Bachelier, 1822, texte en ligne disponible sur IRIS (tome 1, tome 2, tome 3, tome 4).

- Traité de cristallographie, suivi d'une application des principes de cette science à la détermination des espèces minérales et d'une nouvelle méthode pour mettre les formes cristallines en projection, Paris, Bachelier et Huzard, 1822. Texte en ligne disponible sur IRIS (atlas, tome 1, tome 2).

- Traité de minéralogie. Atlas, Paris, Bachelier, 1823.

Il écrit de nombreux articles pour divers journaux scientifiques. Il publie notamment dans le Journal de physique et les Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

Hommages

- En 1807, le minéralogiste danois Tønnes Christian Bruun de Neergaard a donné son nom à une espèce minérale : l'haüyne

- À Amiens :

- une rue porte son nom, dans le faubourg de Noyon, la rue Just Haüy ;

- un amphithéâtre de la Faculté des Sciences porte son nom.

- À Paris :

- Son nom est inscrit sur la Tour Eiffel.

- Au musée de minéralogie de l'Ecole des mines de Paris, une salle porte son nom et l'on y trouve un portrait le représentant, peint par Nicolas Gosse en 1843, ainsi qu'un buste de Lisbeth Delisle daté de 1993.

- À Saint-Just-en-Chaussée, sa ville natale :

- devant la mairie, en 1903, un groupe sculpté a été érigé, le représentant avec son frère, Valentin Haüy. René-Just Haüy y est représenté en train d'étudier des minéraux. La dédicace « La ville de Saint-Just-en-Chaussée à ses deux illustres enfants. Monument élevé par souscription » y est gravée ;

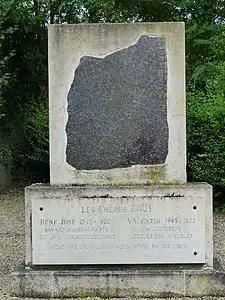

- à l'emplacement où se trouvait la maison natale des frères Haüy, une stèle a été érigée. Cette stèle est réalisée dans une roche métamorphique appelée éclogite, roche qui fut décrite et définie pour la première fois par Haüy dans son Traité de Minéralogie en 1822 ;

- une rue porte son nom, la rue René-Just-Haüy.

Portrait en médaillon de René-Just Haüy sur la façade la grande galerie de l'Évolution du Muséum national d'histoire naturelle à Paris.

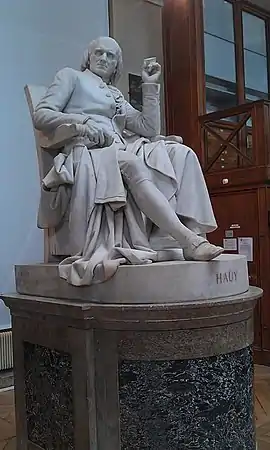

Portrait en médaillon de René-Just Haüy sur la façade la grande galerie de l'Évolution du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Sépulture de René-Just Haüy et de son frère, Valentin Haüy, au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Sépulture de René-Just Haüy et de son frère, Valentin Haüy, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Monument aux frères Haüy, à l'emplacement de leur maison natale à Saint-Just-en-Chaussée.

Monument aux frères Haüy, à l'emplacement de leur maison natale à Saint-Just-en-Chaussée.

Notes et références

- John G. Burke, Origins of the Science of Crystals, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, , 198 p. (ISBN 978-0-520-00198-5), p. 78-106

- « Éloge de R.J. Haüy par Cuvier »

- Cf. les mémoires publiés dans le Journal de physique (1782).

- Paul Mazliak, La Biologie au siècle des Lumières, Éditions Vuibert/Adapt-SNES, Paris, mars 2006, 480 p., broché, 17 × 24 cm (ISBN 2-7117-7193-8), p. 357.

- Minéralogie usuelle, par M. Drapiez, édition De Malher et Cie. Paris 1826

Annexes

Bibliographie

- Philippe Jaussaud & Édouard R. Brygoo (2004). Du Jardin au Muséum en 516 biographies. Muséum national d’histoire naturelle de Paris, 630 p. (ISBN 2-85653-565-8)

- Christine Blondel, « Haüy et l'électricité : de la démonstration spectacle à la diffusion d'une science newtonienne », Revue d'histoire des sciences, vol. 50, , p. 265-282 (lire en ligne)

- Les relations internationales de René-Just Haüy, par Lydie Touret (1995

- Bernard Maitte, « René-Just Haüy (1743-1822) et la naissance de la cristallographie », dans Travaux du Comité français d'Histoire de la Géologie, Texte intégral en ligne.

- Christine Blondel, « René-Just Haüy. D'un manuscrit de cours pour l'École normale de l'an III au Traité élémentaire de physique : le physicien et le charlatan », dans Genesis, 20 (2003) 185–205.

- (en) Herbert P. Whitlock, « René-Just Haüy and his influence », dans American mineralogist, Volume 3, pages 92–98, 1918, Texte intégral.

- Marc Allégret: «L'abbé René-Just Haüy (1743-1822), minéralogiste», in: Revue du Souvenir Napoléonien, 421, Déc-Janv, 1999, p. 89-90, Texte intégral.

- Jacques-Alphonse Mahul, Annuaire nécrologique, ou Supplément annuel et continuation de toutes les biographies ou dictionnaires historiques, 3e année, 1822, Paris, Ponthieu, 1823, p. 116–119

- Georges Cuvier, Éloge historique de M. Haüy, lu dans la séance publique de l'Académie royale des sciences le 2 juin 1823, dans Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, Gauthier-Villars, Paris, 1829, tome 8, p. CXLIV-CLXXVIII.

Articles connexes

Liens externes

- Notices d'autorité :

- Fichier d’autorité international virtuel

- International Standard Name Identifier

- Bibliothèque nationale de France (données)

- Système universitaire de documentation

- Bibliothèque du Congrès

- Gemeinsame Normdatei

- Bibliothèque nationale d’Espagne

- Bibliothèque royale des Pays-Bas

- Bibliothèque nationale de Pologne

- Bibliothèque nationale d’Israël

- Bibliothèque universitaire de Pologne

- Bibliothèque nationale de Suède

- Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

- Bibliothèque apostolique vaticane

- Bibliothèque nationale d’Australie

- Bibliothèque nationale tchèque

- Bibliothèque nationale du Portugal

- Bibliothèque nationale de Grèce

- WorldCat

- data BnF : René-Just Haüy (1743-1822)

- Académie des sciences : Les membres du passé dont le nom commence par H

- René Just Haüy dans le site Tout sur les unités de mesures.

- René Just Haüy dans le site [Euromin http://euromin.w3sites.net/]

- René Just Fontaine dans le site Picardia.

- Portail des minéraux et roches

- Portail de la chimie

- Portail de la physique

- Portail du royaume de France