Faille

En géologie, une faille est une structure tectonique consistant en un plan ou une zone de rupture le long duquel deux blocs rocheux se déplacent l'un par rapport à l'autre. Ce plan divise un volume rocheux en deux compartiments qui ont glissé l'un par rapport à l'autre dans un contexte de déformation fragile. Ce déplacement et la déformation cisaillante sont dus aux forces exercées par les contraintes tectoniques, qui résultent de la tectonique des plaques ou à la force gravitaire (instabilité gravitaire). La valeur du déplacement est le rejet de faille.

Pour les articles homonymes, voir Faille (homonymie).

Le langage touristique emploie souvent à tort le mot faille pour désigner des diaclases, fissures sans décalage des compartiments. La fracture est un terme plus général désignant toute cassure avec ou sans rejet, de terrains, de roches, voire de minéraux.

Les failles existent depuis l'échelle microscopique (millimétrique) jusqu'à celle des plaques tectoniques (plusieurs centaines de kilomètres). Les grandes failles se trouvent aux limites de plaques et aussi au sein des zones déformées intraplaques.

Les failles actives sont responsables de la majorité des tremblements de terre. Ceux-ci sont dus au glissement rapide (quelques secondes à quelques dizaines de secondes) sur le plan de faille lors du brusque relâchement des contraintes accumulées de façon élastique pendant une longue période intersismique.

Les failles conjuguées résultent d’une même contrainte. Elles peuvent être synthétiques ayant le même sens qu’une autre faille plus importante servant de référence, ou antithétiques ayant un sens opposé à une autre faille plus importante servant de référence.

Terminologie

Origine du terme

Faille est un déverbal de l'ancien français faillir, littéralement « manquer », terme utilisé par les mineurs du Nord-Est de la France lorsqu'il ne trouvaient plus le filon ou la couche qu'ils exploitaient. Ils disaient alors que cette couche avait « failli », c'est-à-dire qu'elle manquait car elle avait été décalée par une discontinuité[1].

Nomenclature relative aux failles

Il existe toute une terminologie autour de la faille[2] :

- Compartiments : blocs rocheux séparés par une faille, l'un est « soulevé », l'autre « affaissé »

- Lèvres : Surfaces de contact engendrées par la cassure sur chacun des bloc séparés

- Rejet de faille : ampleur du déplacement relatif d'un compartiment par rapport à l'autre le long du plan de faille

- Regard : côté vers lequel plonge la lèvre du compartiment soulevé

- Plan de faille : surface de glissement, verticale ou oblique, d'un compartiment par rapport à l'autre

- Miroir de faille : section du plan de faille ayant subi par frottement un polissage mécanique ou affecté de stries, de rayures, de cannelures orientées dans le sens du déplacement. Morphologiquement, il s'agit de la partie visible en surface du plan de faille

- Crochon de faille : courbure brusque des couches au contact d'une faille, la torsion de ces couches s'effectuant en sens inverse du déplacement des deux compartiments.

Types de failles

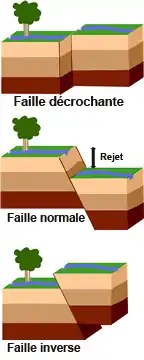

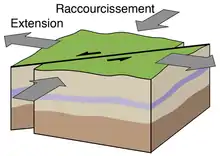

Suivant le type de mouvement relatif, on définit trois types de failles : faille normale, faille inverse, décrochement.

Faille normale

Une faille normale accompagne une extension ; le compartiment au-dessus de la faille ("toit") descend par rapport au compartiment situé en dessous de la faille ("mur"). La géométrie obtenue entre des failles normales de pendage convergent opposé est appelée graben. L'inverse (failles normale de pendage divergent opposé) correspond à un horst.

Faille normale en bordure de Þingvellir (Islande).

Faille normale en bordure de Þingvellir (Islande). Animation.

Animation.

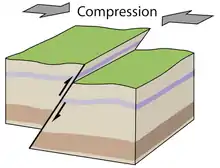

Faille inverse

Une faille inverse, ou chevauchement accompagne une compression ; le compartiment au-dessus de la faille ("toit") monte par rapport au compartiment situé en dessous de la faille ("mur").

Décrochement

Un décrochement accompagne un mouvement de coulissage essentiellement horizontal ; les décrochements purs (faille verticale et déplacement horizontal) ne s'accompagnent d'aucun mouvement vertical. Les décrochements peuvent être dextre ou sénestre, suivant que le compartiment opposé à l'observateur se déplace vers la droite ou la gauche (respectivement).

Relations hydrogéologiques et géochimiques

En surface, les failles et faillettes interfèrent fortement avec la circulation horizontale et verticale de fluides (eau minéralisée, entre autres) dans le sol (en surface et jusqu'à plusieurs mètres de profondeur) ainsi qu'avec le système racinaire des plantes et surtout des arbres dont certaines racines peuvent être retrouvées jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. On trouve parfois l'équivalent d'une véritable toile racinaire dans le plan d'une faille, jusqu'à plusieurs mètres de profondeur parfois. Dans les roches carbonatées (calcaires), les racines produisent des acides organiques qui leur permettent de dissoudre la roche et d'éviter le colmatage éventuel des fracturations de la roche par une (re)cristallisation du calcium dissous.

Localement des biofilms bactériens ou des concrétions ferrugineuses (dans un grès ferrugineux par exemple) peuvent se former.

Même en profondeur, les failles peuvent être le lieu d'une circulation préférentielle de l'eau, plus ou moins verticale. Ainsi, les mineurs détectaient-ils souvent l'approche d'une faille (dans un filon de charbon) par une augmentation des infiltrations et des suintements à travers les roches du gisements[3].

Les failles sont également fréquemment associées à des minéralisations (calcite, quartz, chlorite, épidote, hématite, etc) suivant les conditions minéralogiques et thermiques. Le broyage associé au mouvement forme des brèches de faille (incohésives), des cataclasites (cohésives) ou des véritables gouges de faille (argiles de faille formées par friction tectonique).

Relation avec séismes

Des failles peuvent résulter de tremblement de terre, ou modifier les mouvements de la roche en cas de séismes. Inversement, les séismes tectoniques sont le résultat de mouvements sur une faille préexistante, dont les contraintes de blocage se sont suffisamment accumulées pour excéder la résistance des roches.

La rupture et le glissement le long de la faille s'accompagnent d'un tremblement de terre. Dans les cas relativement rares de glissement libre, apparemment asismique (sur les temps d'observation humaine), on parle de fluage, de mouvement de convergence, ou encore de séisme lent.

Le mécanisme de rupture d'une faille sismogène comprend 3 stades (notion de « cycle sismique »)[4] :

- Accumulation de contraintes au niveau de la faille qui est bloquée

- Initialisation de la rupture (déformation élastique puis déformation plastique lorsque le seuil d’élasticité est dépassé, enfin rupture)

- Fin de la rupture sismique (quelques secondes plus tard).

On représente en général le mouvement de la faille à la source du séisme par une projection stéréographique, le mécanisme au foyer.

Association des longueurs, profondeur, épaisseur, complexité

Dimensions

Il existe une relation entre :

- la longueur de la faille (en carte)

- la profondeur de la faille

- le mouvement total sur cette faille

- l'épaisseur de la zone fracturée

On peut souvent considérer qu'une faille longue d'environ 10 km affecte une épaisseur de roche d'un kilomètre environ, pour un mouvement total hectométrique (~100 mètres) et une épaisseur de la fracturée décamétrique (~10 mètres). Cette relation géométrique est néanmoins très variable suivant le contexte et le type de faille [réf. nécessaire].

Transition cassant-ductile

La transition entre la déformation ductile, continue et la déformation cassante (discontinue, faille) dépend de la vitesse de déformation, de la minéralogie de la roche encaissante et de la structure de la roche (présence ou non d'anisotropies).

Il est classiquement admis que la transition ductile-cassant se situe vers 15 km de profondeur pour le granite[5].

La transition cassant-ductile se fait à une température de 100 °C pour l'argile, 250 °C pour le calcaire, 450 °C pour le granite, 550 °C pour le gabbro et 650 °C pour la péridotite. Elle se fait donc à environ 4 km de profondeur pour les roches sédimentaires, 15 km pour le granite et 60 km pour la péridotite.

Notes et références

- Alain Foucault et Jean-François Raoult, Dictionnaire de Géologie - 7e édition, Dunod, , p. 133

- Fernand Joly, Glossaire de géomorphologie, Armand Colin, , p. 40

- Alfred Évrard, Traité pratique de l'exploitation des mines : Leçons professées à l'Institut industriel du Nord de la France, par M. Alfred Alfred, directeur de la Compagnie Houillère de Ferfay et de Ames, Mons et Paris, E. Dacquin (Mons) et Baudry (Paris), coll. « Institut industriel du Nord », (réimpr. 1879,1888,1890) (1re éd. 1878) (lire en ligne)

- [PDF] Séisme, Aléa Sismique, Vulnérabilité Sismique et Risque Sismique

- Scholtz, C.H., 1988, The brittle-plastic transition and the depth of seismic faulting: Geologische Rundschau, v. 77, p. 319-328.

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

- « Comment fonctionnent les grandes failles ? », émission de France-Culture avec Anne Socquet, physicienne, Institut des sciences de la Terre, Bertrand Meyer, professeur à l’Institut des sciences de la Terre de Paris (iSTeP, CNRS/UPMC) et responsable du directoire de la recherche de l’UPMC.

- Portail de la géologie