Chapelle expiatoire

La chapelle expiatoire est une chapelle du 8e arrondissement de Paris, située au 29, rue Pasquier, construite dans le square Louis-XVI, à l’emplacement de l’ancien cimetière de la Madeleine où avaient été inhumés les corps de Louis XVI et de Marie-Antoinette avant leur transfert à la basilique Saint-Denis le [1]. Certains gardes suisses tués lors de la prise du palais des Tuileries, le 10 août 1792 y sont aussi inhumés.

| Chapelle expiatoire | ||||

Façade de la chapelle expiatoire et sa double allée de rosiers blancs. | ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |||

| Type | Chapelle | |||

| Style dominant | néoclassique | |||

| Protection | ||||

| Site web | www.chapelle-expiatoire-paris.fr | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Île-de-France | |||

| Département | Paris | |||

| Ville | Paris | |||

| Coordonnées | 48° 52′ 25″ nord, 2° 19′ 22″ est | |||

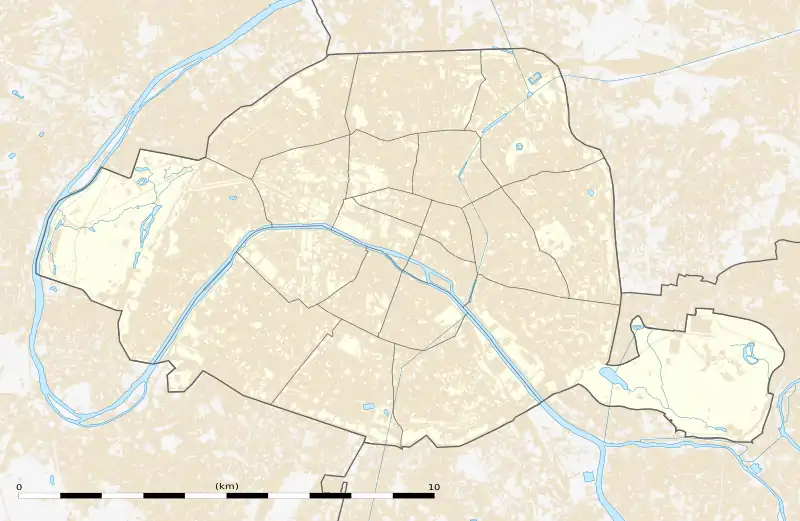

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : 8e arrondissement de Paris

Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||||

Cette chapelle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [2].

Histoire

.jpg.webp)

Suggestion

Sosthène de La Rochefoucauld duc de Doudeauville (1785-1864), aide-de-camp du comte d'Artois, futur Charles X, proposa le premier, à la fin de l'année 1815, la création d'un monument expiatoire en mémoire du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette.

Louis XVIII avait alors décidé d’élever à ses frais (3 millions de livres) une chapelle commémorative (l’adjectif « expiatoire » ne fut jamais employé officiellement). Il la commanda à Pierre Fontaine qui poursuivait une carrière officielle[3] commencée sous le Consulat qui ne devait s'achever que sous le Second Empire.

Construction de la chapelle

Le monument fut élevé de 1815 à 1826. Pierre Fontaine s'est adjoint les services de son élève Louis-Hippolyte Lebas (1782-1867) comme inspecteur, se séparant pour l'occasion de son acolyte Charles Percier qui n'approuvait pas le projet. Il construit notamment sur un jardin élevé de 2 mètres une cour d'honneur bordée de cénotaphes dédiés aux gardes suisses tués en 1792, lors de l'arrestation du roi, cour qui mène au fond à la chapelle[4].

Aménagements

En 1862, les cyprès qui entouraient la chapelle ont été coupés, et un parc public (le square Louis-XVI) a été créé autour du complexe, remplaçant l'allée centrale qui menait à la chapelle et constituant une oasis de paix dans une ville animée.

Menaces de destruction

.jpg.webp)

Le , la Commune exigea que la chapelle fût démolie[5], mais cette résolution ne fut jamais mise à exécution, notamment grâce à l'action de Jacques Libman, qui avait retardé la destruction en se faisant passer pour un entrepreneur américain intéressé par les pierres du monument auprès de Jules Fontaine, directeur des Domaines de la Commune[6],[7],[8],[9].

De 1826 à 1910, 21 projets de démolition furent présentés, notamment par Jean Jaurès[10],[11].

Aujourd'hui

.jpg.webp)

La manifestation traditionnelle du légitimisme est la messe commémorative annuelle donnée le ou le dimanche précédent le 21 pour le repos de Louis XVI et Marie-Antoinette à la chapelle expiatoire, dont les légitimistes ont obtenu la réouverture[réf. souhaitée].

La chapelle fut endommagée par une tempête en 2009.

Description

Composition

La composition de la chapelle expiatoire est un peu inspirée du couvent de la Reine élevé par Richard Mique à Versailles.

De l'extérieur, l’édifice se présente comme une enceinte fermée avec portail donnant accès à une esplanade surélevée encadrée de deux galeries de cloître, petit campo santo, zone d'isolement et de recueillement. Au fond, un portique tétrastyle à fronton de style dorique donnant accès à la chapelle. Le plan centré (en référence aux Martyria) avait paru ici le plus approprié à un édifice commémoratif. Ainsi le plan est-il en croix grecque, et l'on en goûte l’harmonie équilibrée née de la coupole et des demi-coupoles entourant le massif cubique adouci par le péristyle.

L’intérieur affirme la science constructive impeccable de Pierre-François-Léonard Fontaine. Trois voûtes, en cul de four à caissons et éclairés par un oculus dans leur partie supérieure, contrebutent la coupole centrale également à caissons et ajourée, reposant sur des pendentifs. L’éclairage est naturel, seulement dispensé par les oculus des voûtes.

L'autel de la crypte, en marbre noir et blanc, marque l'endroit exact de l'inhumation de Louis XVI.

Entrée rue Pasquier.

Entrée rue Pasquier. Sur les côtés, pierres tombales en souvenir des gardes suisses.

Sur les côtés, pierres tombales en souvenir des gardes suisses. Détail de l'aile gauche.

Détail de l'aile gauche. Détail de l'aile droite.

Détail de l'aile droite. Galerie latérale.

Galerie latérale. Détail de l'abside.

Détail de l'abside. Vue depuis la rue d'Anjou.

Vue depuis la rue d'Anjou.

Statuaire

L'édifice abrite deux groupes sculptés en marbre blanc montrant les souverains en attitude extatique : Louis XVI, auquel un ange montre le ciel, de François Joseph Bosio, et Marie-Antoinette soutenue par la Religion de Jean-Pierre Cortot. Antoine-François Gérard, qui a réalisé d'autres sculptures, a notamment sculpté un bas-relief montrant l'exhumation du roi et de la reine du cimetière de la Madeleine. Les « testaments » des deux souverains sont reproduits sur leur socle[12].

François Joseph Bosio, Louis XVI, auquel un ange montre le ciel.

François Joseph Bosio, Louis XVI, auquel un ange montre le ciel. Jean-Pierre Cortot, Marie-Antoinette soutenue par la Religion (1826).

Jean-Pierre Cortot, Marie-Antoinette soutenue par la Religion (1826).

Découverte d'autres sépultures

On pensait que seuls les corps du roi et de la reine reposaient dans la chapelle, les restes d'autres personnes tuées lors de la Révolution, également ensevelis à cet endroit, ayant a priori été rassemblés au moment des travaux dans des caveaux non localisés et par la suite envoyés dans les catacombes de Paris. Toutefois, l'historien Aymeric Peniguet de Stoutz eut un doute sur une possible confusion entre le cimetière de la Madeleine sur l'emplacement duquel la chapelle a été construite, et un cimetière qui était voisin de l'église de la Madeleine d'où les ossements en question ont été extraits. Après études des plans et documents Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux a autorisé en le médecin légiste Philippe Charlier, spécialisé dans la recherche et l'authentification de dépouilles historiques, d'insérer des micro-caméras dans les joints en mortier de l'édifice, permettant ainsi de découvrir des cavités contenant des coffres et des ossements. Les recherches se poursuivent[13].

Regards critiques

Chateaubriand considérera la chapelle expiatoire comme « peut-être le monument le plus remarquable de Paris »[14].

Notes et références

- Félix Faure, Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris, 2003, p. 265

- Notice no PA00088809, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Nommé premier architecte de l'Empereur (25 avril 1813) sous l'Empire, Pierre Fontaine devient architecte du Roi (24 décembre 1814) sous la Restauration.

- Gilles Marchand, Dictionnaire des monuments de Paris, Jean-paul Gisserot, (lire en ligne), p. 66.

- « Arrêté concernant la destruction d'une chapelle "expiatoire" de Louis XVI ».

- Félix Sordet, 1870-1871: ou, Une page d'histoire Administration et guerre. Campagne de 1870. Gouvernement du 4 Septembre. La commune, Sordet-Montalan, (lire en ligne), p. 395-396

- Ch Bergerand, Paris sous la Commune en 1871, Ad. Lainé, (lire en ligne), p. 208

- Helene Lewandowski, La face cachée de la Commune, Editions du Cerf, (ISBN 978-2-204-12165-1, lire en ligne)

- Bulletin des lois de la Republique Francaise, Impr. Nationale des Lois, (lire en ligne), p. 613

- Eric Le Mitouard, « Il ouvre la chapelle Expiatoire au quartier Haussmann », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Ruth Fiori, L'invention du vieux Paris: naissance d'une conscience patrimoniale dans la capitale, Editions Mardaga, (ISBN 978-2-8047-0099-7, lire en ligne), p. 184-185

- « Nostalgie de la monarchie dans l'église de la Madeleine à Paris et dans son quartier », sur atheisme.org (consulté le )

- Caroline Becker, « Une incroyable découverte à la chapelle expiatoire de Paris », sur fr.aleteia.org, (consulté le )

- Visite du monument, un texte à la disposition des visiteurs.

Voir aussi

Bibliographie

- Abbé Savornin, Notice historique sur les faits et particularités qui se rattachent à la Chapelle expiatoire de Louis XVI et de la Reine Marie-Antonette, d’après documents officiels pleins d’émouvantes révélations, éd. du Patrimoine, , 343 p.

- Jean Marie Darnis, Les monuments expiatoires du supplice de Louis XVI et de Marie-Antoinette sous l'Empire et la Restauration 1812-1830, éd. J-M Darnis, , 224 p.

- Jean-Philippe Garric, La Chapelle expiatoire, Paris, éd. du Patrimoine, coll. « Itinéraires du patrimoine », , 55 p. (ISBN 2-85822-877-9)

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- (fr) (en) (es) Site officiel

- Portail de l’architecture chrétienne

- Portail de Paris

- Portail des monuments historiques français

- Portail du catholicisme