Arrigas

Arrigas est une commune française située dans le département du Gard en région Occitanie.

| Arrigas | |||||

| |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Gard | ||||

| Arrondissement | Le Vigan | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays viganais | ||||

| Maire Mandat |

Régis Bayle 2020-2026 |

||||

| Code postal | 30770 | ||||

| Code commune | 30017 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

211 hab. (2018 |

||||

| Densité | 10 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 59′ 24″ nord, 3° 28′ 52″ est | ||||

| Altitude | Min. 339 m Max. 1 414 m |

||||

| Superficie | 20,28 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Le Vigan (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Vigan | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : région Occitanie

Géolocalisation sur la carte : Gard

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

Géographie

Localisation

Arrigas est un village situé dans le Gard, à l'ouest du département, dans les Cévennes faisant partie des communes viganaises. Le hameau de Lembrusquière, de l'autre côté de la vallée de l'Arre, est situé sur son territoire.

Climat

|

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-contre[1].

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[4] complétée par des études régionales[5] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Alzon », sur la commune d'Alzon, mise en service en 1998[6] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[7],[Note 2], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 1 312,7 mm pour la période 1981-2010[8]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Millau », sur la commune de Millau, dans le département de l'Aveyron, mise en service en 1964 et à 34 km[9], la température moyenne annuelle évolue de 10,7 °C pour la période 1971-2000[10], à 10,9 °C pour 1981-2010[11], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[12].

Urbanisme

Typologie

Arrigas est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3],[13],[14],[15].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction du Vigan, dont elle est une commune de la couronne[Note 4]. Cette aire, qui regroupe 20 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[16],[17].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (89,7 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (83,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (61,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (26,2 %), zones agricoles hétérogènes (10,1 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (1,8 %), prairies (0,1 %)[18].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Histoire

Préhistoire

Arrigas possède de nombreux vestiges mégalithiques : dolmen d'Arrigas, sur la route de Peyraube, dolmen de la Peyre Cabussélado à la limite de la commune d'Arre, 3 menhirs renversés au col de Vernes et plus bas au lieu-dit Troulhas.

Antiquité

Dès l'époque gallo-romaine, ce lieu est le site d'une exploitation minière.

Moyen Âge

Il est difficile de déterminer la date précise de la fondation du village. Une chose est certaine cependant : contrairement à ce qui fut longtemps admis, ce ne sont pas les bénédictins de Saint-Victor de Marseille, arrivés au début du XIIe siècle, qui sont à l'origine d'Arrigas. Les fouilles réalisées en février 2007 dans le chœur de l'église ont permis de découvrir une tombe à lauzes ainsi que plusieurs sépultures, dont les ossements, analysés en laboratoire à la demande du service régional de l'archéologie, ont pu être datés pour les plus anciens de la période mérovingienne (650-850).

Mais la première trace écrite mentionnant Arrigas apparaît bel et bien dans le cartulaire de Saint-Victor : l'église est mentionnée en 1113 et le monastère en 1135. Au XIVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, l'église est fortifiée.

Époque moderne

Pendant les guerres de religion, la famille d'Albignac, seigneurs d'Arrigas, embrasse la Réforme, ainsi qu'une partie de la population. Mais, très vite, par fidélité au roi, d'Albignac change de camp. En 1625, lorsque le duc de Rohan soulève les protestants du Languedoc, Charles d'Albignac prend fait et cause pour Louis XIII : son château du Pont d'Arre est pris par les religionnaires, ainsi que l'église fortifiée d'Arrigas qui est presque entièrement détruite. Quelques mois plus tard, au siège de Creissels, Charles d'Albignac stoppe l'avance des troupes de Rohan, ce qui lui vaut d'être élevé par le roi au rang de baron d'Arre.

Révolution française et Empire

Après la destruction du Pont d'Arre, la famille d'Albignac remet le château d'Arrigas au goût du jour et s'y installe. Il porte aujourd’hui le nom de « château d'Albignac ». La famille d'Albignac occupe la demeure jusqu'à la mort du général baron Louis Alexandre d'Albignac (1739-1825), maire du Vigan en 1790 et général de division de l'Armée des Alpes. Le château devient ensuite la propriété de son neveu, Marc Antoine de la Tour Lisside (branche de la famille de la Tour d'Auvergne), jusqu'à sa mort en 1848. La demeure a conservé de belles fenêtres à meneaux des XVe, XVIe et XVIIe siècles et une petite muraille percée de meurtrières donnant sur la place du village (propriété privée, ne se visite pas).

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

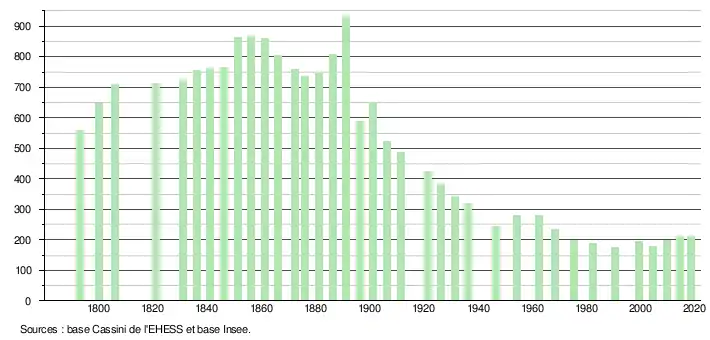

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[19]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[20].

En 2018, la commune comptait 211 habitants[Note 5], en augmentation de 2,43 % par rapport à 2013 (Gard : +1,67 %, France hors Mayotte : +1,78 %).

Lieux et monuments

Église Saint-Genest

Il ne reste plus rien de l'église d'origine construite au XIIe siècle par les moines bénédictins, si ce ne sont quelques fondations en pierres de taille, au niveau de l'abside. L'église a été rebâtie au XVIIe siècle et elle conserve de nombreux vestiges de cette époque comme le magnifique "cul de four" en pierres apparentes qui constitue la voûte du chœur. Au niveau du mobilier: un autel et une statue de la Vierge, en bois polychrome doré à la feuille d'or, datent de l'époque baroque, ainsi qu'un retable du XVIIIe siècle représentant la Nativité et l'Adoration des mages. Le mobilier de l’église comprend également :

- le tableau de saint Guiral, ermite et patron des troupeaux en Cévennes, œuvre de Camille Firmin (1850) ;

- une grande croix de procession en bois polychrome (vers 1815) ;

- les livres des chantres en grégorien (1830).

Dans le sol du chœur, sous une vitre, une tombe à lauzes d'époque mérovingienne, découverte lors de fouilles en 2007, a été conservée apparente. Les ossements ont été datés entre 650 et 850. L'église actuelle recouvre donc une nécropole antérieure à l'époque romane et qui témoigne de l'ancienneté du christianisme en ces contrées.

Le château d'Albignac

L’origine du château d’Albignac semble incertaine. Certains ouvrages le mentionnent déjà au XIVe siècle. Toutefois, les éléments sculptés les plus anciens retrouvés datent de la première moitié du XVe siècle. Il est modifié à toutes les époques qui suivent. De la fin du Moyen Âge, il conserve une petite muraille percée de meurtrières donnant sur la place du village d’Arrigas et quelques murs. Sa façade présente de belles fenêtres à meneaux des XVe, XVIe et XVIIe siècles, des baies géminées de cette dernière époque également, des corniches en pierre, ainsi que des encadrements de portes en pierre des XVIe et XVIIe siècles. Tout le rez-de-chaussée est constitué de salles voûtées construites très probablement au XVIIe siècle à l'intérieur des murs pré-existants.

Après la destruction du château du Pont d'Arre, situé dans le bas d'Arrigas, au XVIIe siècle, la famille d'Albignac apporte de sérieuses modifications au château d'Arrigas et s'installe définitivement dans cette belle demeure héritée des Béranger de Caladon. Il porte aujourd’hui le nom de « château d'Albignac ».

Les d'Albignac y vivent jusqu'à la mort du général Louis Alexandre d'Albignac (1739-1825), maire du Vigan en 1790 et général de division de l'Armée des Alpes. Le château devient ensuite la propriété de son neveu, Marc Antoine de la Tour Lisside jusqu'à sa mort en 1848.

La seconde moitié du XIXe siècle sonne le début de l'agonie pour ces vieilles pierres; le château est divisé et dépecé. Un aménagement des lieux peu heureux dans la seconde moitié du XXe siècle le sauve peut-être de la ruine, mais au prix de son âme…

Acheté en 2011 par des amoureux de la région, le château s'apprête à retrouver son allure et vivre une nouvelle aventure. La restauration de la vieille demeure est en cours…

Castrum de Saint-Peyre

À proximité du hameau de Vernes se trouve le site archéologique de Saint-Peyre. En approchant du Saint-Peyre, et comme l’on quitte le calschiste pour entrer dans le granit, la draille est revêtue d’un pavement de granit caractéristique : il s’agit des « calades » bien connues en Cévennes. Elle conserve ce revêtement jusqu’au col de l’Homme Mort, avec même un passage, juste avant qu’elle ne débouche au col, où la voie est surélevée par les petits murets de granit qui la supportent. On est ici à un kilomètre à vol d’oiseau du Saint-Guiral, dont Laurent Schneider vient de confirmer l’occupation dès le haut Moyen Âge.

Le rocher de Saint-Peyre se trouve donc à égale distance du col de Vernes et du col de l’Homme Mort, à 1 200 mètres d’altitude environ. Le site naturel est constitué d’un chaos granitique qui surplombe les vallées d’Aumessas et d’Arrigas avec un point de vue sur les cascades de Roque Longue, au-dessus du village d’Aumessas. De par sa topographie, le site peut être aisément fortifié et il présente, effectivement, de nombreux vestiges, provenant visiblement de différentes périodes.

Les aménagements les plus anciens se trouvent sur le rocher granitique de Saint-Peyre, entaillé, en divers endroits, d’encoches susceptibles de faciliter son escalade. Des cupules ont été creusées à son sommet et une pointe de flèche en silex y a été découverte il y a quelques années. Au nord comme au sud du rocher, sur quelques blocs de granit, il y a présence de ces mêmes mystérieuses cupules ovales ou circulaires creusées dans la roche.

Datant probablement de la même période, la célèbre « peyre dé l’autar », ou pierre de l’autel druidique, ainsi nommée par les habitants d’Arrigas à cause des élucubrations de l’abbé Bourilhon ou de Chante. Située environ vingt-cinq mètres au sud-est, en contrebas du rocher, elle est composée de trois blocs de granit. Le bloc le plus imposant constitue le soubassement du monument. Deux gradins ont été aménagés dans cette masse, l’un de 62 centimètres et l’autre de 70 centimètres de largeur. Dans le dernier de ces gradins, une cupule de grande dimension a été creusée comme pour recueillir un liquide s’écoulant depuis une saignée pratiquée dans la table qui surplombe le monument. Ce « bassin de réception » présente une forme ovale de 41 centimètres pour le petit axe et de 45 centimètres pour le plus long et sa profondeur est de 17 centimètres. Ce bassin disparaît sous la table du monument. Cette table est constituée d’un imposant bloc de granit soutenu par un bloc latéral sur lequel elle s’est affaissée avec le temps. Dans le prolongement du monument, en contrebas des gradins, deux murs parallèles orientés vers le sud-est sont encore bien visibles, avec une porte sur la « façade » ouest. Ces murs s’appuient sur le monument et des encoches de poutres sont taillées juste en dessous des gradins. Des « fonds de marmite » provenant de minerai de cuivre ont été découverts en octobre 2000, affleurants au pied de cet « autel ».

Un habitat très sommaire témoignant de techniques de construction peu recherchées, se présente sous la forme de blocs non taillés posés sur des gros blocs de pierre déjà en place. Des entailles pour les poutres apparaissent ici et là dans la paroi rocheuse contre laquelle ces fonds de cabanes sont adossés.

La majeure partie de l’habitat de Saint-Peyre est constituée au contraire de murs réguliers construits en petit appareil de pierres bien équarries, à tel point qu’au début du siècle dernier, les bergers de Vernes ont réutilisé ces matériaux dans diverses constructions du hameau. Du mortier de chaux apparaît même dans certains murs.

L’occupation du Saint-Peyre est attestée au Moyen Âge par des sources écrites. Le lieu-dit est alors appelé « rocher des Merlets ». Dans une charte datée de 1330, « Aldebert de Cantobre, dict Azemar damoisel, coseigneur du village d’Arrigas et du château de Merlet (…) a recogneu tenir en fief dudit Jean Darmagnac » un certain nombre de droits seigneuriaux dont la haute, basse et moyenne justice, plus une obligation de cinq mois de garde au château de Merlet. Le 9 juillet 1462, son successeur, noble Jacques Azemar, renouvelle la reconnaissance.

Jusqu’en 1675, les comptes rendus des visites pastorales effectuées par les évêques, ou leurs représentants, dans la paroisse d’Arrigas, mentionnent comme dépendance de l’église Saint-Genest d’Arrigas la chapelle Saint-Pierre-des-Merlets. À la fin du XVIIe siècle, Jean Recolin, prêtre et recteur de l’église d’Arrigas, intente un procès aux métayers du mas de la Grandesc (en dessous du Saint-Guiral), pour non-paiement des droits seigneuriaux qu’ils lui doivent quant à la chapelle « fondée par noble Raimond de Roquefeuil en l’honneur de saint Pierre sur le rocher des Merlets, juridiction de Vernes ». La fondation de cette chapelle par Raymond de Roquefeuil vers 1262. C’est le vocable de cette chapelle qui, avec le temps, s’est donc imposé pour remplacer l’ancien nom de « rocher des Merlets. »

Voilà de quoi attester la présence d’une chapelle et d’un « château » sur le Saint-Peyre au Moyen Âge. Sans doute faut-il entendre par « château » un vague « castrum », comparable probablement à celui que Laurent Schneider vient de mettre en évidence pour le Saint-Guiral. Les fondations en pierres régulièrement taillées et jointées à la chaux, que l’on devine sous la pelouse de la plate-forme, au sud du rocher, correspondent sans doute aux vestiges du château ou de la chapelle. Mais que dire de l’habitat situé en contrebas du rocher, côté est ? Il n’a rien assurément d’un « château », pas même d’un castrum. Venu sur le site à ma demande en octobre 2000, Rémi Azémard, professeur agrégé enseignant à l’IUFM de Montpellier, connu pour les fouilles archéologiques d’une nécropole auxquelles il a participé sur le Larzac, déduisait de la forme et de la disposition de l’habitat, la probabilité d’un village médiéval abandonné au XIVe siècle, en relation avec les mines de Peyraube, situées dans la montagne d’Arrigas, en face du Saint-Peyre.

Dans la vallée du Villaret, sur l’ubac de la montagne d’Arrigas, un four gallo-romain fut découvert il y a une trentaine d’années lors de travaux routiers. Côté Peyraube, Philippe Galant, archéologue du SRA spécialisé dans l’archéologie minière, a visité le réseau en 2004 et il a confirmé dans son rapport la présence de galeries anciennes, probablement médiévales. Les mines médiévales de Peyraube ne sont guère éloignées de Saint-Peyre et elles sont reliées directement au site par un très ancien chemin, qui passe au-dessus de Peyraube, et que les anciens appellent « cami ferrat ». Je rappellerai enfin que nous avons découvert en octobre 2000, lors de notre visite sur le terrain en compagnie de Rémi Azémard, des « fonds de marmite » de minerai de cuivre au pied de la « peyre dé l’autar ». On pourrait rajouter à tout cela la tradition orale des anciens du hameau de Peyraube qui rapportent que leurs ancêtres habitaient il y a très longtemps à Saint-Peyre, et que Saint-Peyre était le village des mineurs.

Voici une légende concernant le rocher de Saint-Peyre, colportée par les bergers des alentours il y a encore une trentaine d’années, et rapportée par Adrienne Durand-Tullou : « Selon la tradition, par les nuits de pleine lune, des grondements s’élèvent du rocher et les Mascos – ou les Fobios, selon les interlocuteurs – en sortent et se livrent à des scènes « effrayantes ». Et alors « malheur à ceux qui se trouveraient là ».

Une autre légende prétend que lorsque la chapelle fut désaffectée, ses cloches furent enfouies sous l’aire de Peyraube et ses ornements, naturellement fort précieux, murés dans une maison du hameau. Dans les années quarante, le curé d’Arrigas, Raymond Martin, convaincu par les propos de sa servante, aurait alors demandé au propriétaire de cette maison de faire des sondages dans les murs de son habitation. Le propriétaire s’exécuta mais il s’arrêta net quelques jours plus tard, refusant de poursuivre. On raconta alors dans le village que des manifestations « bizarres » l’avaient empêché de continuer. Et naturellement, la maison porte malheur.

Personnalités liées à la commune

- Le général Louis Alexandre d'Albignac (1739-1825), maire du Vigan en 1790 et général de division de l’Armée des Alpes.

- Raymond Martin, le curé résistant et Notre-Dame de la Résistance : né à Vauvert en 1909, dans une famille fort modeste, Raymond Martin est orienté très jeune par sa mère vers la prêtrise et il est ordonné prêtre le 29 juin 1935. Après un vicariat de trois ans à Saint-Hippolyte-du-Fort, il est nommé curé d'Arrigas le 13 mars 1938, quelques jours avant qu'Hitler ne s’empare de l'Autriche. Mobilisé en 1939, comme des millions de jeunes Français de sa génération, Raymond Martin se retrouve prisonnier de guerre. Forte tête, il subit de mauvais traitements et il finit par être déporté en Silésie où il travaille durement pour l’effort de guerre du Reich. Rapatrié sanitaire, il retrouve sa paroisse fin 1942 et, à l'image de son voisin le curé d'Arre, il ne cache pas en chaire ses sympathies pour ceux qui combattent l’occupant. Afin de tromper toute surveillance, l'abbé Martin installe une statue de la Sainte Vierge dans une grotte (ancien sondage minier) située au-dessus de la route du hameau de Peyraube. Agent de liaison du maquis de l'Aigoual, il dissimule dans son bréviaire les messages secrets destinés à la Résistance et, l'air de rien, en se promenant, vient les glisser dans la Vierge de Peyraube : la nuit venue, les soldats de l’ombre n’ont plus alors qu’à venir les chercher discrètement. Son histoire est révélée à l’occasion d’un pèlerinage à la grotte de Peyraube, tous les 15 août, en remerciement au ciel pour la liberté retrouvée. Raymond Martin quitte la paroisse en octobre 1950 et il meurt cinq ans plus tard, victime des mauvais traitements subis dans les camps. Grâce aux jeunes du comité des fêtes d’Arrigas, une statue de la Vierge a été rétablie dans la grotte de Peyraube le 16 août 2008, en présence de l'évêque de Nîmes Robert Wattebled.

Héraldique

.svg.png.webp)

|

Les armes d'Arrigas se blasonnent ainsi : Bandé d'or et d'azur, au chef de sable chargé d'une aigle aussi d'or[23]. |

|---|

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- « Arrigas sur le site de l'Institut géographique national », sur wikiwix.com (consulté le )

- « Insee - Chiffres clés : Arrigas », sur www.insee.fr (consulté le )

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2021, millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2020, date de référence statistique : 1er janvier 2018.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Alzon - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Arrigas et Alzon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Alzon - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Arrigas et Millau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

- Le blason de la commune sur « Gaso », sur www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail du Gard