pavillon

Français

Étymologie

- Du latin papilio (« tente »).

Nom commun

| Singulier | Pluriel |

|---|---|

| pavillon | pavillons |

| \pa.vi.jɔ̃\ | |

pavillon \pa.vi.jɔ̃\ masculin

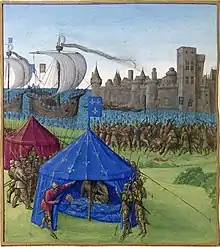

- Tente.

- (Histoire) Tente de forme ronde ou carrée, et terminée en pointe par en haut, qui servait jadis au campement des gens de guerre.

Pavillon (tente) du roi Louis XI.

Pavillon (tente) du roi Louis XI.- Le pavillon du centre, comme place d’honneur, avait été assigné à Brian de Bois-Guilbert. — (Walter Scott, Ivanhoé, traduit de l’anglais par Alexandre Dumas, 1820)

- Mais voici que la pluie ruisselle sur les pavillons ; le vent qui glace la sentinelle engourdie. — (Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit, 1842)

- (Religion) Tour d’étoffe dont on couvre le tabernacle ou qu’on met sur le ciboire.

- Une chasuble, un orfroi de thuriféraire et un pavillon de ciboire. — (A. Daudet, Port-Tarascon, 1890, p.46)

- (Histoire) Tente de forme ronde ou carrée, et terminée en pointe par en haut, qui servait jadis au campement des gens de guerre.

- (Par extension) (Architecture) Bâtiment isolé ou un corps de bâtiment ordinairement carré.

- Élevé jadis pour servir d'asile aux passagères amours de quelque grand seigneur, ce pavillon avait de très-vastes dépendances. — (Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, ch. V, Paris, 1832 ; p. 109)

- Les habitants des villas et des pavillons environnants passèrent rapidement de la curiosité malveillante à l’agression. — (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d’Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, p. 235 de l’éd. de 1921)

- L'habitat plus aisé de petite bourgeoisie, en pavillons individuels, a choisi Le Theux et Montcy-Saint-Pierre, sur les hauteurs de rive droite, ou Le Moulinet au nord-ouest de l'agglomération. — (Roger Brunet, Atlas et géographie de Champagne, pays de Meuse, et basse Bourgogne, Flammarion, 1981, p.330)

- L’agence vend un pavillon à plus de 200.000 euros une fois tous les deux mois environ. — (« Cherche maison, trois pièces + jardin », La Route des dunes, <dunkerque.blog.lemonde.fr>, 14 juillet 2011)

- (Architecture) Bâtiment parfois de grandes dimensions, appartenant à un ensemble, destiné à une activité spécialisée dans un lieu d'exposition, une halle, un hôpital, etc.

Pavillon (bâtiment) Sully au Louvre

Pavillon (bâtiment) Sully au Louvre- Une grosse cloche, au-dessus de la tête de Florent, au coin du pavillon des fruits, se mit à sonner. Les coups, lents et réguliers, semblaient éveiller de proche en proche le sommeil traînant sur le carreau. — (Émile Zola, Le Ventre de Paris, ch. I, Georges Charpentier, Paris, 1873, p. 14 de l’éd. de 1878)

- Au milieu de la ville banale, aux rues droites et sans caractère, s'élevaient brusquement des hypogées d'Égypte, des chalets norvégiens (...), des pavillons d'exposition universelle, des maisons ventrues. — (Rolland, J.-Chr., Révolte, 1907, p.540)

- (Musique) Extrémité évasée d’une trompette, d’un cor, d’un porte-voix, d'un phonographe, etc.

Pavillon (cornet) sur un phonographe d'Edison

Pavillon (cornet) sur un phonographe d'Edison- Tous les hommes, […], écoutaient nonchalamment, sans y prêter grande attention, un mauvais phonographe, aux accents métalliques. Du pavillon sonore sortaient des paroles qui serrèrent le cœur de Bert d’une angoisse nostalgique. — (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d’Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, p. 385 de l’éd. de 1921)

- (Technique) Objet en forme de pavillon de cor.

- (Anatomie) Cornet formé par la conque de l’oreille externe.

- Le pavillon auriculaire, est la partie visible de l'oreille humaine, à l'extérieur de la tête.

- (Marine) (Vexillologie) Drapeau ou étendard, de forme rectangulaire, et dont le principal usage est de faire connaître à quelle nation appartient le bâtiment sur lequel il est arboré. — Note d’usage : On le place alors au mât de l’arrière ; placé à d’autres mâts, il sert à indiquer le rang de l’officier général de mer qui commande.

Pavillon (étendard) civil britannique.

Pavillon (étendard) civil britannique.- Le pavillon britannique avait été arboré au sommet de la falaise et devait s'apercevoir de loin. — (Jules Verne, Le Pays des fourrures, J. Hetzel et Cie, Paris, 1873)

- …un mât fut dressé, et le pavillon danois monta lentement pour s'arrêter à mi-drisse ; il restait en berne, un accident était donc arrivé. — (Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928)

- Le Yacht Club salua mon départ de trois coups de canon, je répondis en amenant le pavillon français. — (Alain Gerbault, À la poursuite du soleil; tome 1 : De New-York à Tahiti, 1929)

- (Figuré) De chaque maison pend un drapeau, un seul, le pavillon de la maison, un vieux drapeau d'avant 70, avec ses franges d'or. — (Jean Giraudoux, Retour d'Alsace - Août 1914, 1916)

- (Figuré) Ce qui symbolise ou incarne une idée, une doctrine, un parti ; porte-drapeau.

- Autour de Monsieur se groupaient quelques gentilshommes, factieux, avides, remuants, qui ne pouvaient grandir et s'enrichir que par le désordre. Le duc d’Orléans était leur garant, leur pavillon, leur espoir. — (Auguste Bailly, Mazarin, Fayard, 1935, p.104)

- (Transport) Toit d'un véhicule mobile.

Dérivés

- pavillonnage

- pavillonnaire

- pavillonné

- pavillonner

- pavillonnerie

- pavillonneur

- amener le pavillon (Marine) (Militaire)

- assurer son pavillon (Marine) (Militaire) Tirer un coup de canon en arborant le pavillon de sa nation.

- baisser pavillon, mettre pavillon bas

- battre pavillon

- capitaine de pavillon (Marine) (Militaire) Officier commandant un vaisseau monté par un amiral.

- le pavillon couvre la marchandise

- mât de pavillon (Marine) (Militaire) Mât spécial placé à l’arrière du navire et sur lequel on hisse le pavillon.

- pavillon blanc

- Pavillon Bleu, pavillon bleu

- pavillon civil

- pavillon d’État

- pavillon de chasse

- pavillon de complaisance

- pavillon de compagnie (Marine) Insigne distinctif d’une compagnie de navigation.

- pavillon de piscine

- pavillon en berne (Marine) (Militaire) Pavillon hissé, déployé à mi-distance entre le sommet du mât et le pont du navire, soit en signe de deuil, soit comme signal de détresse, soit lorsqu’un homme vient de tomber à la mer.

- Mettre le pavillon en berne.

- pavillon national

- pavillon naval

- pavillon noir

- rentrer le pavillon (Marine) Le faire descendre au moment du coucher du soleil.

- se ranger sous le pavillon de quelqu’un (Figuré) Se mettre sous sa protection.

- trafiquer sous pavillon neutre (Marine) Employer, en temps de guerre, des bâtiments neutres pour le transport de ses marchandises.

Vocabulaire apparenté par le sens

Traductions

Prononciation

- France : écouter « un pavillon [pa.vi.jɔ̃] »

Voir aussi

- pavillon sur l’encyclopédie Wikipédia

Références

- « pavillon », dans TLFi, Le Trésor de la langue française informatisé, 1971-1994 → consulter cet ouvrage

- Tout ou partie de cet article a été extrait du Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition, 1932-1935 (pavillon), mais l’article a pu être modifié depuis.

Danois

Étymologie

- Étymologie manquante ou incomplète. Si vous la connaissez, vous pouvez l’ajouter en cliquant ici.

Cet article est issu de Wiktionary. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.