On peut définir la Première Guerre mondiale à partir de ses limites chronologiques et spatiales : cette guerre commence par les déclarations de guerre entre plusieurs États de fin juillet au début d'août 1914[1], pour finir par une série de traités de paix entre juin 1919 et août 1920[2],[3]. L'extension de cette guerre lui vaut l'adjectif « mondiale » : si les belligérants de l'été 1914 sont tous européens, s'y rajoutent immédiatement leurs différentes colonies et protectorats (couvrant l'essentiel de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie) puis quelques États américains (le Canada dès 1914, puis à partir de 1917 les États-Unis, le Brésil, Cuba, etc.).

Les autres noms français du conflit sont la « Guerre de 14-18 », la « Grande Guerre » ou la « Der des Ders » ; en anglais c’est la First World War ou WWI, en allemand l'Erster Weltkrieg.

Problématique : que vivent les combattants lors de cette guerre totale ?

Guerre totale

La notion de « guerre totale » qualifie une guerre dans laquelle toutes les ressources disponibles sont engagées. Si l’expression date de l'entre-deux-guerres, avec son premier emploi en 1918 (par Léon Daudet) et sa diffusion par Erich Ludendorff dans son ouvrage Der totale Krieg en 1935[4], ce type de conflit est en fait très ancien : le développement technologique permet aux conflits contemporains d’être plus totaux par leurs dimensions industrielles et une mortalité de masse.

Mobilisation de la population

Hommes valides

Les différents États belligérants mobilisent massivement presque tous les hommes valides en âge de se battre, pour en envoyer l'essentiel combattre sur le front (le reste se retrouvant dans les services ou affectés en usine). Ces mobilisations générales réalisées pendant l'été 1914 avaient été préparées de longue date par les puissances continentales, auxquelles se rajoutent les jeunes arrivant à l'âge de leur service militaire (voir le devançant) au fur et à mesure que les années de guerre passent.

Ainsi sur l’ensemble du conflit, l'Empire russe fait porter l'uniforme à 15 millions d'hommes, l'Empire allemand à 13 millions (dont 3,8 millions dès août 1914), l'Empire d'Autriche-Hongrie à 9 millions, la République française à 8,3 millions (dont 3,5 millions dès août 1914), le Royaume-Uni (et ses colonies) à 7,5 millions, le Royaume d'Italie à 5,6 millions, les États-Unis à 3,8 millions, l'Empire ottoman à 2,8 millions et la Roumanie à un million d'hommes, auxquels il faut rajouter les mobilisations plus réduites d'autres nations[5].

Article connexe : Mobilisation française et Mobilisation allemande.

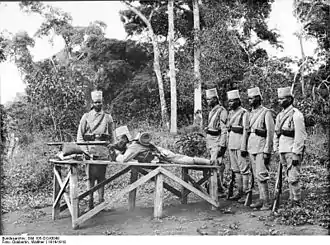

Populations coloniales

Toutes les nations belligérantes ayant des colonies les mirent à contribution, que ce soit les immigrés européens (systématiquement mobilisés) ou les populations autochtones (volontaires ou mobilisées selon les cas). Dans le cas de l'Allemagne, l'invasion de leurs différentes possessions coloniales et le blocus maritime mené par les Alliés empêchèrent qu’ils puissent recruter massivement des troupes coloniales. Par contre pour ce qui est du Royaume-Uni et de la France, l'apport colonial fut massif, que ce soit pour fournir des soldats ou de la main d'œuvre (pour l'agriculture et l’industrie). En conséquence, les différents théâtres d'opération (Nord-Est de la France, front des Balkans, territoires africains, etc.) furent approvisionnés côté français en tirailleurs sénégalais, marocains, algériens, tunisiens, malgaches, canaques, annamites, etc. et côté britannique en soldats canadiens, terre-neuvards, sud-africains, indiens, australiens, neo-zélandais...

Article connexe : Régiments des colonies.

Rôles des femmes

Comme la majorité des hommes valides se retrouve sous l'uniforme, le travail féminin se développe, que ce soit à la campagne (les moissons et les vendanges doivent être faites) ou à l'usine (à des tâches spécialisées, comme les « munitionettes »). Ce phénomène n’est pas systématique, la majorité de la main d'œuvre ouvrière étant composée d'hommes (des mobilisés sont réaffectés à l'arrière sous le nom d'« affectés spéciaux », notamment des ouvriers qualifiés) et qu’il s'agit souvent d'anciennes ouvrières de l’industrie textile.

« […] Le départ pour l'armée de tous ceux qui peuvent porter les armes laisse les travaux des champs interrompus ; la moisson est inachevée, le temps des vendanges est proche.

Au nom du Gouvernement de la République, au nom de la Nation, toute entière groupée derrière lui, je fais appel à votre vaillance, à celle des enfants que leur âge seul, et non le courage, dérobe au combat. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine ; vous ne pouvez pas rendre à la Patrie un plus grand service. […]

Debout donc femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la Patrie ! Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. […] Debout, à l'action ! Il y aura demain de la gloire pour tout le monde.

VIVE LA RÉPUBLIQUE ! VIVE LA FRANCE ! »

— René Viviani (président du Conseil des ministres), Appel aux femmes françaises, affiche du 2 août 1914.

Heroic Women of France. Hitched to the plough, cultivating the soil. Image de propagande américaine, 1917.

Heroic Women of France. Hitched to the plough, cultivating the soil. Image de propagande américaine, 1917. Employées des chemins de fer, Bush Terminal à Brooklyn, 1918.

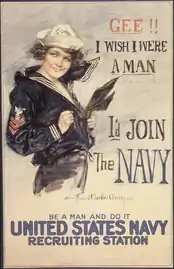

Employées des chemins de fer, Bush Terminal à Brooklyn, 1918. I wish I were a man. I'd join the Navy. 1917.

I wish I were a man. I'd join the Navy. 1917. La Croix rouge, participant aux secours aux blessés.

La Croix rouge, participant aux secours aux blessés.

Mobilisation de l'économie

Dans une guerre totale, tous les moyens économiques d'une nation belligérante doivent théoriquement être destinés à soutenir l’effort de guerre : toutes les ressources, toute l’industrie et toutes les finances sont mobilisées. Cette mobilisation industrielle commence pendant l'hiver 1914-1915, suite à la « crise des obus ».

Industrie

L'industrie est donc reconvertie pour la production d'armes (fusils, chars, avions, etc.), de munitions (balles, douilles, obus, etc.) et d'équipements militaires (uniformes, camions, gamelles, etc.). Les matières premières et la production sont contrôlées par les États, qui fournissent des avances pour aider à la conversion des usines. Les métaux sont réquisitionnés dans toute l'Europe, les Alliés achetant massivement en Amérique du Nord.

La société française de construction mécanique Renault est un exemple de cette conversion, car son usine de Billancourt qui produisait avant 1914 essentiellement des voitures auxquelles se rajoutaient quelques camions, est devenu en 1918 un grand centre de production d'obus, de moteurs d'avions, de camions et de chars.

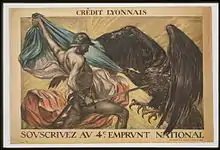

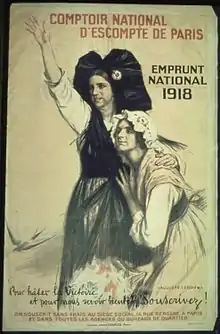

Finance

Toutes les guerres se finançant principalement par l’emprunt (les impôts ne suffisent pas, tandis que le pillage n'est qu'un palliatif), les belligérants empruntent auprès d'autres nations (notamment aux États-Unis), des banques (nationales ou de nations neutres) et surtout auprès de leurs propres populations. En même temps de l’argent est créé en masse en faisant « tourner la planche à billets », augmentant rapidement la masse monétaire, tandis que la convertibilité en or est suspendue. Donc si les économies des particuliers (souvent sous forme de pièces en or) sont échangées contre des reconnaissances de dettes (en papier), l’inflation galopante garantit aux États qu’ils n'auront qu’à rembourser une partie de la valeur après la guerre (remboursement couvert par d'autres emprunts).

La Première Guerre mondiale étant une guerre d'usure, la victoire finale revient aux États ayant le plus de ressources industrielles et financières : les Alliés purent réunir plus de moyens, avec un effort estimé à 152 milliards de dollars-or (42 par le Royaume-Uni, 33 par la France, 32 par les États-Unis, 26,5 par la Russie, 15,6 par l'Italie, etc.) contre 75,5 milliards pour les Empires centraux (48 par l'Allemagne, 25 par l'Autriche-Hongrie, 1,8 par l'Empire ottoman et 0,7 par la Bulgarie)[6].

Mobilisation des esprits

Politique

Malgré de fortes dissensions politiques avant la guerre, notamment liées aux questions religieuses (Séparation en France et Kulturkampf en Allemagne) et au développement du socialisme[7] (surtout la SFIO en France et le SPD en Allemagne, clairement pacifistes[8]), le nationalisme triomphe partout et les nations belligérantes forment lors des premiers jours du conflit des gouvernements de coalition nationale.

Dans le cas français, ces gouvernements successifs ont d’abord reçu le soutien unanime de tous les députés, y compris socialistes, formant une « Union sacrée » (selon l’expression utilisée par le président Poincaré dans son message au Sénat le 4 août 1914). Le 26 août 1914 est formé un gouvernement dit « de Défense nationale » dans lequel figurent pour la première fois des membres de la SFIO (Jules Guesde, Marcel Sembat et Albert Thomas). Leur participation au gouvernement cesse en septembre 1917, lors des mutineries de l'armée et de leur souhait d'une paix de compromis[9], laissant la place de 1917 à 1920 au gouvernement Clemenceau (un républicain belliciste, surnommé le « Tigre » puis le « Père-la-Victoire ») qui obtient quasiment les pleins pouvoirs, fait arrêter des députés défaitistes et poursuit la guerre jusqu'au bout.

Le même phénomène de mobilisation politique a lieu en Allemagne, nommé Burgfrieden, le SPD soutenant le gouvernement impérial. À partir d'août 1916, face aux difficultés militaires et à la montée du pacifisme, le pouvoir est principalement exercé par l’état-major de l'armée, avec à sa tête le maréchal Paul von Hindenburg et surtout son second le général Erich Ludendorff.

« Toute ma politique ne vise qu'un seul but, le maintien du moral français à travers une crise comme notre pays n'en a jamais vu. Nos hommes sont tombés par millions, les pères ont donné leurs fils, les malheureux habitants des régions envahies ont subi des tortures telles qu’il n'en est pas de pareilles dans l'histoire. Voilà la situation de ceux que nous aimons et vers qui nous tendons les bras. C'est pire que tout !

Et vous venez me parler de questions de personnes ! Je ne les connais pas, je ne les connaîtrai pas ! Quant à nous, nous ne sommes pas au pouvoir pour assurer le triomphe d'un parti ; nos ambitions sont plus hautes, elles visent à sauvegarder l'intégrité de l'héroïque moral du peuple français. Voilà pourquoi je suis au gouvernement. Vous voulez la paix ? Moi aussi. Il serait criminel d’avoir une autre pensée. Mais ce n’est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militaire prussien.

Ma formule est la même partout. Politique intérieure ? Je fais la guerre. Politique étrangère ? Je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Je cherche à me maintenir en confiance avec nos alliés. La Russie nous trahit ? Je continue à faire la guerre. La malheureuse Roumanie est obligée de capituler ? Je continue à faire la guerre, et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure, car c’est nous qui auront le dernier quart d'heure !

Comptez-vous sur une contagion de vos idées pour arrêter la guerre ? L'exemple d'hier devrait vous détromper. Vous voulez la paix démocratique ? Nous aussi. Vous nous demandez nos buts de guerre ? Nous vous les avons dits, demandez donc ceux des Allemands. Je vous ai dit que la justice fera son œuvre. Le gouvernement fera son devoir. Il poursuivra la guerre jusqu'à la paix victorieuse. S'il y en a ici qui sont disposés à refuser les crédits de guerre, qu’ils le disent ! »

— Georges Clemenceau, Discours à la Chambre, 8 mars 1918.

Limitation des libertés

Dès le 2 août 1914, tous les départements français (y compris ceux d'Algérie) sont soumis à l’état de siège : les maires et préfets perdent immédiatement leurs pouvoirs de police au profit des autorités militaires. L'armée française peut ainsi interdire les réunions, pratiquer des perquisitions de domicile et faire comparaître des civils devant des tribunaux militaires (avec une procédure très simplifiée et une exécution immédiate de la sentence). La loi du 5 août 1914 prolonge l'état de siège jusqu'à la fin de la guerre, tandis que celle du 27 avril 1916 encadre les crimes passible des tribunaux militaires[10].

Les élections sont suspendues, la majorité du corps électoral, y compris quelques députés, étant sous l'uniforme (les femmes et les militaires n'ont pas le droit de vote sous la Troisième République). La liberté et le secret de la correspondance n'existent plus : le courrier des militaires, systématiquement en retard (rendant inexploitables les indiscrétions éventuelles), est vérifié avant expédition, les lettres pessimistes, défaitistes ou donnant des informations précises sont saisies ou caviardées (lignes raturées) par les services de censure postale.

La liberté de la presse est atteinte par la censure. Sont interdits « les articles de fond attaquant violemment le Gouvernement ou les chefs de l'armée » et ceux « tendant à l'arrêt ou à la suppression des hostilités »[11]. La presse est contrôlée avant impression, les articles jugés peu patriotiques sont interdits à la publication, laissant parfois la place à des rectangles blancs. Et cela jusqu'au 12 octobre 1919.

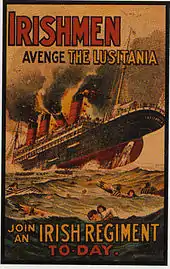

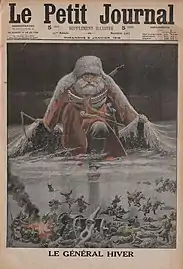

Propagande

La propagande est une arme psychologique utilisée par tous les belligérants pour justifier leurs actions tout en critiquant celles de leurs adversaires. Surnommée « bourrage de crâne » en France, elle prétendait par exemple dans ce pays que « les balles allemandes ne tuent pas »[12] ou insistait sur les atrocités commises par les Allemands dans les territoires occupés : qu’ils assassinent des civils, qu’ils violent des vieillardes, qu’ils s'amusent à couper les mains des petites filles belges, qu’ils volent, pillent, affament, torturent, brûlent[13], etc. Cette propagande est partout secondée par la censure.

« Il faut faire croire :

- que notre camp ne veut pas la guerre

- que l'adversaire en est responsable

- qu’il est moralement condamnable

- que la guerre a de nobles buts

- que l'ennemi commet des atrocités délibérées (pas nous)

- qu’il subit bien plus de pertes que nous

- que Dieu est avec nous

- que le monde de l’art et de la culture approuve notre combat

- que l'ennemi utilise des armes illicites (pas nous)

- que ceux qui doutent des neuf premiers points sont soit des traitres, soit des victimes des mensonges adverses (car l'ennemi, contrairement à nous qui informons, fait de la propagande). »

— Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de guerre : utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède, Bruxelles, Labor, 2001, reprenant anglais Arthur Ponsonby, Falsehood in Wartime: Propaganda Lies of the First World War, George Allen and Unwin, 1928[14].

Germania, personnifiant l'Allemagne, cuirassée et armée, 1914.

Germania, personnifiant l'Allemagne, cuirassée et armée, 1914. Your Country Needs You (Lord Kitchener Wants You), 1914.

Your Country Needs You (Lord Kitchener Wants You), 1914. La mort héroïque de Władysław Szujski à Sillery, 1914.

La mort héroïque de Władysław Szujski à Sillery, 1914. Europäischer Dreschplatz (l'aire de battage européen), 1914.

Europäischer Dreschplatz (l'aire de battage européen), 1914. Irishmen, avenge the Lusitania, join an irish regiment today, 1915.

Irishmen, avenge the Lusitania, join an irish regiment today, 1915. Le « général Hiver », 1916.

Le « général Hiver », 1916. The End of the "Baby-Killer", 1916.

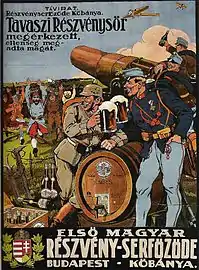

The End of the "Baby-Killer", 1916. La victoire des Empires centraux, grâce à la bière hongroise, 1916.

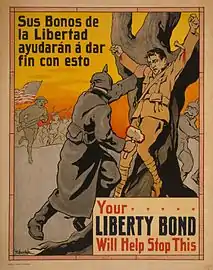

La victoire des Empires centraux, grâce à la bière hongroise, 1916. « Vos bonds de la Liberté vont aider à arrêter ça », 1917.

« Vos bonds de la Liberté vont aider à arrêter ça », 1917..jpg.webp) Destrop this mad brute, enlist US Army, 1917.

Destrop this mad brute, enlist US Army, 1917. « Jeanne d'Arc a sauvé la France. Femmes d'Amérique, sauvez votre pays en achetant des bons de guerre », 1918.

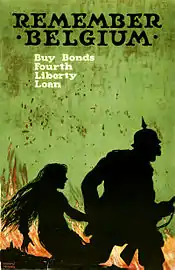

« Jeanne d'Arc a sauvé la France. Femmes d'Amérique, sauvez votre pays en achetant des bons de guerre », 1918. Remember Belgium, 1918.

Remember Belgium, 1918. Be Patriotic, 1918.

Be Patriotic, 1918.

Expérience combattante

L'« expérience combattante » lors de la Première Guerre mondiale est très variée, selon le lieu, la date et surtout l'unité. Si la majorité des combattants allemands, américains, britanniques et français ont vécu dans les tranchées creusées dans le Nord-Est de la France, les aviateurs, les artilleurs et les hommes affectés aux différents services à l'arrière ont eu une autre expérience de la guerre, tout comme les hommes se battant sur les autres théâtres d'opération, en Russie, en Moldavie, en Turquie, en Mésopotamie, en Afrique ou sur mer (que ce soit en mer du Nord ou dans le Pacifique).

Les conditions de survie dans les tranchées et le niveau de pertes font se poser la question de l'acceptation de ce conflit par les militaires. La contrainte fournit une partie de la réponse, que se soit par les officiers et sous-officiers (avec leur arme de poing en dernier recours) ou par la menace des cours martiales (se terminant souvent devant le peloton d'exécution). Mais il faut y rajouter le poids de toute la société imbibée de nationalisme, donnant ce que quelques historiens ont appelé le consentement patriotique.

« Quelle connerie la guerre ! »

— Exemples d'expérience combattante (quelques parcours de militaires de la Grande Guerre pris au hasard)

L'enseignement de cette expérience combattante est assez nouveau. En France, les programmes scolaires de 1925 (année d’introduction d'une partie sur la Grande Guerre) jusqu'aux années 1980 centrent l'enseignement sur les opérations militaires et les conséquences diplomatiques. En 1988 sont introduits les « aspects humains » de la guerre ; en 1995, l'approche thématique remplace celle chronologique ; enfin, en 2008 pour la classe de troisième et en 2010 pour celle de première (avec applications depuis les rentrées 2011 et 2012), les cours sur la Première Guerre mondiale portent sur son caractère total et sur le vécu des contemporains[15]. Ces réformes correspondent à l'évolution historiographique, l'histoire militaire (vue comme traditionnelle) laissant la place à l'histoire culturelle (parfois transnationale).

Dans les tranchées

La « Guerre de tranchées » existait bien avant 1914, notamment lors des sièges de place-forte depuis le XVIIe siècle, ainsi que lors de certaines batailles du XIXe siècle (Torres Vedras en 1810, ou à Petersburg en 1864-1865). La particularité de la Première Guerre mondiale est que le front occidental est enterré et presque statique de l'automne 1914 à l'été 1918 sur 750 kilomètres de long (de la mer du Nord à la frontière suisse). Il n'y a pas que deux tranchées séparées par un no man's land, mais théoriquement trois lignes composées de plusieurs tranchées et redoutes.

Conditions de vie

Même si les soldats ne vivent pas en permanence dans les tranchées et ne font que des séjours courts en première ligne, les conditions de vie sont la deuxième cause des pertes en vies humaines, après les tirs et attaques ennemis : affaiblis par les privations, la soif en été, le froid en hiver et les précipitations (tout particulièrement en Flandre, où la nappe phréatique est presque affleurante), les militaires sont victimes de maladies pulmonaires (dues à l'humidité), d'infections bactériennes (les antibiotiques n'existant pas, toute blessure peut dégénérer) ou fongiques (bouche et pied de tranchée), de parasites (poux, puces, gale, etc.) et d'épidémies telles que la dysenterie, le typhus, le choléra (dues à l'entassement des hommes et à la contamination de l'eau) et la grippe espagnole (une des pires pandémies, touchant une population très affaiblie).

Notre tranchée est noyée sans remède, la gadoue vous monte au nombril, c’est à désespérer. À l'aile droite, un mort commence à se montrer – pour le moment jusqu'aux jambes. Nous passâmes le soir de Noël dans la position et entonnâmes, debout dans la gadoue, des cantiques de Noël, que les Anglais étouffèrent sous les salves de leurs mitrailleuses. Le jour de Noël, nous perdîmes un homme de la troisième section, d'une balle dans la tête. Juste après, les Anglais firent une tentative de rapprochement amical en hissant sur leur parapet un arbre de Noël, que nos hommes, furibonds, balayèrent en quelques coups de feu, auxquels les tommies répondirent à leur tour par des grenades à fusil. Notre fête fut donc célébrée de manière bien inconfortable.

Niveau des pertes

La particularité de ce conflit a été sa durée (cinq années de Guerre d'usure) et son intensité (notamment lors des grandes offensives menées à outrance), d'où des pertes (morts, blessés, prisonniers et disparus) record, seulement dépassées par le Seconde Guerre mondiale : environ neuf à dix millions de morts et de disparus auxquels se rajoutent environ 20 millions de blessés (les morts de la grippe espagnole sont comptés à part).

Même si les chiffres varient selon les sources, on peut avancer les nombres de morts suivant (y compris les colonies) : 2 millions pour l'Allemagne, 1,8 million pour la Russie, 1,4 million pour la France, 1,1 million pour l'Autriche-Hongrie, 885 000 pour le Royaume-Uni, 800 000 pour l'Empire ottoman, 651 000 pour l'Italie, 275 000 pour la Serbie, 250 000 pour la Roumanie, 116 000 pour les États-Unis, 87 000 pour la Bulgarie, 74 000 pour les Indes, 64 000 pour le Canada, 61 000 pour l'Australie, 42 000 pour la Belgique, 26 000 pour la Grèce, 18 000 pour la Nouvelle-Zélande, 9 000 pour l'Afrique du Sud, 7 000 pour le Portugal et 415 pour le Japon[17].

Pour les nombres de blessés, les données sont peu fiables, comptabilisant souvent plusieurs fois les mêmes hommes (blessés plusieurs fois). Certains blessés appelés les « gueules cassées » sont les hommes défigurés par un éclat d'obus ou une balle.

Article premier. L'acte de décès d'un militaire des armées de terre ou de mer tué à l'ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d'une maladie contractée sur le champ de bataille, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l'armée ; de tout civil tué par l'ennemi, soit comme otage, soit dans l'exercice de focntions publiques électives, administratives ou judiciaires, ou à leur occasion, devra, sur avis de l'autorité militaire, contenir la mention « Mort pour la France ».

Article 2. En ce qui concerne les militaires, tués ou morts, dans les circonstances prévues par l’article premier, depuis le 2 août 1914, l'officier de l'état civil devra, sur avis de l'autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : « Mort pour la France ».

Article 3. La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l'Algérie, des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre d'étranger tués ou morts dans les mêmes circonstances.

Violence des combats

.jpg.webp)

Dès les premiers combats, les nouvelles armes que sont les mitrailleuses et les pièces d'artillerie bouleversèrent les tactiques héritées des guerres précédentes (lignes d'infanterie denses, attaques à la baïonnette, charges de cavalerie, etc.), occasionnant des pertes élevées, d'où rapidement l'enfouissement et la stabilisation du front.

Il faudra plusieurs années et offensives ratées (Artois, Champagne, Verdun, Somme, Chemin des Dames, etc.) pour que les armées évoluent, sur le plan de leur armement (artillerie lourde, gaz de combat, grenade, aviation, mine, char, lance-flammes, fusil-mitrailleur et pistolet-mitrailleur) comme de leurs tactiques (tir de couverture, barrage roulant, Sturmtruppen, coopération interarmes, appui aérien et assaut blindé).

C'est la guerre du matériel brutal ; on écrase pendant des heures avec du 210, du 305 et du 380 et quand tout paraît mort, quand il n'y a plus de fil de fer, plus de tranchées, et que les vivants sont réduits à l'état de fous, on envoie des masses à l'attaque.

Le Lochnagar Crater dû à l'explosion de 24 t d'explosif en 1916.

Le Lochnagar Crater dû à l'explosion de 24 t d'explosif en 1916. Blessés britanniques aveuglés par les gaz, évacués vers l'arrière en 1918.

Blessés britanniques aveuglés par les gaz, évacués vers l'arrière en 1918. Char britannique détruit, 1917.

Char britannique détruit, 1917.

Le grand moment était venu. Le barrage roulant s'approchait des premières tranchées. Nous nous mîmes en marche.

[…] Ma main droite étreignait la crosse de mon pistolet et la main gauche une badine de bambou. Je portais encore, bien que j'eusse très chaud, ma longue capote et, comme le prescrivait le règlement, des gants. Quand nous avançâmes, une fureur guerrière s'empara de nous, comme si, de très loin, se déversait en nous la force de l'assaut. Elle arrivait avec tant de vigueur qu'un sentiment de bonheur, de sérénité me saisit.

L'immense volonté de destruction qui pesait sur ce champ de mort se concentrait dans les cerveaux, les plongeant dans une brume rouge. Sanglotant, balbutiant, nous nous lancions des phrases sans suite, et un spectateur non prévenu aurait peut-être imaginé que nous succombions sous l'excès de bonheur.

Comme pour toute guerre, nombre de militaires subissent les effets psychologiques des combats, dans quelques cas ils en deviennent fous, d'autres en sorte traumatisés (stress post-traumatique, Obusite et syndrome des éboulés).

Un caporal, nouvel arrivé, pris de peur ou de folie, voulut se sauver ; il avait à peine fait quelques mètres qu'un obus le couchait sur le sol ; il y est encore.

Et pourtant, en face de cette mort qui nous guette, j’ai vu une chose encore plus horrible ce matin. Un prisonnier allemand, grièvement blessé, était soigné au poste de secours. Le major l'avait condamné. Il nous regardait avait des yeux injectés de sang. Profitant d'un moment où il se croyait seul il parvint à se traîner auprès d'un blessé français et se mit en devoir de l'étrangler. Nous parvînmes cependant à lui desserrer les mains, mais ce ne fut pas sans peine. Cette haine en face de la mort m'a douloureusement impressionné. Le malheureux Boche est mort peu après. Que Dieu lui pardonne.

L'après-guerre

Les anciens militaires eurent souvent du mal à se faire à leur retour à la vie civile. L'historien George Mosse évoque même un phénomène de « brutalisation » et d'« ensauvagement » des sociétés européennes, le banditisme fut particulièrement meurtrier, la violence devenue banale. Selon cet historien, ce fut « la matrice des totalitarismes »[21].

Témoignages

On peut classer les témoignages des combattants en deux catégories : ceux bellicistes et ceux pacifistes.

Article connexe : Première Guerre mondiale en littérature.

Côté pacifistes et anti-militaristes, souvent très réalistes dans l'horreur, on peut citer le peintre allemand Otto Dix qui réalisa un grand nombre de dessins, d'eaux-fortes[22] et de peintures (tels que Der Krieg ou Die Skatspieler). L'écrivain français Henri Barbusse est l'auteur du roman Le Feu : Journal d'une escouade[23], comme son homologue allemand Erich Maria Remarque avec son Im Westen nichts Neues.

All dead, all rotten. Elvens and Men and Orcs. The Dead Marshes. [...] It was a great battle. Tall Men with long swords, and terrible Elves, and Orcses shrieking. They fought on the plain for days and months at the Black Gates. But the Marshes have grown since then, swallowed up the graves ; always creeping, creeping.

Côté bellicistes, on peut citer les récits autobiographiques d'Ernst Jünger avec In Stahlgewittern (Orages d'acier)[16] ou d'Adolf Hitler avec Mein Kampf (Mon Combat)[25].

Ainsi commença pour moi, ainsi que pour tout Allemand, le temps le plus inoubliable et le plus sublime de toute mon existence terrestre. Devant les événements de cette lutte gigantesque, tout le passé se réduisit à un néant insipide. Avec une fière mélancolie je pense justement ces jours-ci, où pour la dixième fois revient l'anniversaire de ce prodigieux événement, aux premières semaines de la lutte de héros, à laquelle la faveur du sort me permit de participer.

Comme si c’était hier seulement, défilent devant moi des images et des images, je me vois dans le cercle de mes chers camarades, d’abord sous l'uniforme, puis sortant pour la première fois, à l'exercice, jusqu'à ce que vint enfin le jour du départ pour le front.

Une seule inquiétude me tourmentait alors, ainsi que tant d'autres : celle d'arriver trop tard sur le front. Cela m'empêchait souvent de trouver du repos. Ainsi, à la nouvelle de chacune de nos victoires et de l'héroïsme des nôtres, ma joie était-elle mêlée d'une goutte d'amertume, car chaque nouvelle victoire semblait augmenter le danger que je n'arrive trop tard pour y participer.

Monuments

Les différents champs de bataille comptent le plus souvent des monuments rappelant les combats, glorifiant la victoire et surtout rappelant le sacrifice des soldats, auxquels se rajoutent les nombreux cimetières militaires ainsi que quelques zones ravagées (des villages rasés, des trous d'obus et quelques tranchées à moitié effondrées). La très grande majorité des monuments est logiquement ceux des vainqueurs de chacune de ces batailles, les vainqueurs finaux allant jusqu'à nettoyer les territoires conquis des monuments et tombes ennemis qui s'y trouvaient[26]. Les cimetières allemands en France sont par conséquent assez peu nombreux, le plus grand (44 833 sépultures) se trouvant sur la commune de Neuville-Saint-Vaast, qui accueille aussi une nécropole militaire française (12 210 militaires) et un petit cimetière britannique (638 corps).

Les capitales des nations victorieuses accueillent des monuments collectifs, avec notamment des tombes de soldat inconnu (à Londres dans l'abbaye de Westminster, à Paris sous l'Arc de Triomphe, à Bruxelles sous la colonne du Congrès, à Rome sous l'Autel de la Patrie, à Bucarest en Roumanie, sur le mont Avala en Serbie, dans le monastère de Batalha au Portugal, à Gallipoli en Turquie, à Arlington aux États-Unis, à Canberra en Australie, à Wellington en Nouvelle-Zélande, à Ottawa au Canada, etc.).

Chaque commune française possède un monument aux morts portant les noms des soldats de la commune morts pendant la guerre. Souvent la décoration de ces monuments est patriotique, d'autres sont des monuments pacifistes. Le monument aux morts de Strasbourg est particulièrement symbolique, représentant une mère (symbolisant Strasbourg) soutenant et pleurant ses deux fils mourant (l'un mort pour la France, l'autre pour l'Allemagne), la ville ayant été allemande de 1870 à 1918.

Cimetière britannique de Passchendaele (bataille de Passchendaele en 1917).

Cimetière britannique de Passchendaele (bataille de Passchendaele en 1917). Les pylônes canadiens du Mémorial de Vimy (bataille de Vimy en 1917).

Les pylônes canadiens du Mémorial de Vimy (bataille de Vimy en 1917). Rotonde américaine de la butte de Montsec (bataille du saillant de Saint-Mihiel en 1918).

Rotonde américaine de la butte de Montsec (bataille du saillant de Saint-Mihiel en 1918). Bornes Vauthier marquant l'emplacement du front (ici à Stuivekenskerke).

Bornes Vauthier marquant l'emplacement du front (ici à Stuivekenskerke).

Commémorations

Selon le principe du « devoir de mémoire », le souvenir de la Première Guerre mondiale et des pertes humaines est entretenu dans de nombreux pays, notamment par des journées commémoratives. En Allemagne est organisée une journée dédiée à tous les morts allemands de toutes les guerres, le Volkstrauertag, placée d’abord en 1922 le deuxième dimanche de Carême, puis à partir de 1952 le dimanche précédent l'Avent (variant du 13 au 19 novembre selon l'année). La chanson Ich hatt' einen Kameraden est souvent utilisée à cette occasion.

Parmi les pays vainqueurs, le choix d'une journée commémorative s'est porté sur le Onze-Novembre, anniversaire de l’armistice de Rethondes. Aux États-Unis, l'Armistice Day est célébré en 1919 puis à partir de 1938. Son nom est changé en 1954 pour devenir le Veterans Day, consacré à tous les morts militaires américains.

En France et en Belgique, le Onze-Novembre est férié, consacré à des cérémonies devant les monuments aux morts, à des minutes de silence et à des rassemblements d'anciens combattants. Avec le décès du dernier vétéran (Lazare Ponticelli) en 2008, la question de l'ouverture de cette commémoration aux autres conflits a été posée le 11 novembre 2011 : la loi du 28 février 2012 fait du Onze-Novembre la « commémoration de tous les morts pour la France »[27]. Cet anniversaire est depuis peu utilisé dans le cadre de la réconciliation franco-allemande : le 22 septembre 1984, une cérémonie commémorative à Douaumont a été l’occasion d'un geste symbolique, François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant la main[28]. Celle de 2009 a réuni Angela Merkel et Nicolas Sarkozy devant l’arc de Triomphe de Paris.

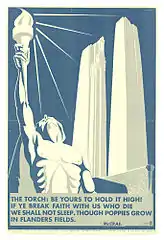

Dans certains pays du Commonwealth (au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande) chaque Onze-Novembre est le Remembrance Day (Jour du Souvenir au Québec), surnommé aussi le Poppy Day (du nom anglais du coquelicot, un symbole sanglant et fragile), dédié à tous les soldats tombés pour la Couronne. Pour cette occasion, des poppies en papier sont vendus par la Royal British Legion à partir de la fin octobre, à porter côté gauche, sur le cœur. Cette vente est surnommée le Poppy Appeal. Les cérémonies officielles britanniques ont lieu le dimanche suivant (Remembrance Sunday) car le Remembrance Day n’est pas férié au Royaume-Uni, à ne pas confondre avec le Transgender Day of Remembrance qui est le 20 novembre.

Mutilé de guerre vendant des insignes lors du défilé du 14 juillet 1919.

Mutilé de guerre vendant des insignes lors du défilé du 14 juillet 1919. Joseph Ambrose, vétéran américain, lors du Veterans Day 1986.

Joseph Ambrose, vétéran américain, lors du Veterans Day 1986. Le prince Charles portant le poppy à la boutonnière, le 2 novembre 2005.

Le prince Charles portant le poppy à la boutonnière, le 2 novembre 2005. Défilé des pompiers de Pagny-le-Château, le 11 novembre 2007.

Défilé des pompiers de Pagny-le-Château, le 11 novembre 2007.

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago,

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved and now we lie

In Flanders fields

Take up our quarrel with the foe:

To you, from failing hands, we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields

Notes et références

- ↑ Les principales déclarations de guerre sont le 28 juillet 1914 de l'Autriche-Hongrie à la Serbie, le 1er août 1914 de l'Allemagne à la Russie, le 3 août 1914 de l'Allemagne à la France et à la Belgique et le 4 août 1914 du Royaume-Uni à l'Allemagne.

- ↑ Les cinq armistices ne sont que des cessez-le-feu : Salonique le 29 septembre 1918 (avec la Bulgarie), Moudros le 31 octobre 1918 (avec l'Empire ottoman), Villa Giusti le 3 novembre 1918 (avec l'Autriche-Hongrie), Rethondes le 11 novembre 1918 (avec l'Allemagne) et Belgrade le 13 novembre 1918 (avec la Hongrie).

- ↑ La Première Guerre mondiale est close par cinq traités de paix signés en cinq lieux proches : de Versailles le 28 juin 1919 (les Alliés avec l'Allemagne), de Saint-Germain le 10 septembre 1919 (avec l'Autriche), de Neuilly le 27 novembre 1919 (avec la Bulgarie), de Trianon le 4 juin 1920 (avec la Hongrie) et de Sèvres le 10 août 1920 (avec l'Empire ottoman).

- ↑ Erich Ludendorff, Der totale Krieg, Munich, Ludendorffs Verlag, 1935. La guerre totale, Paris, Perrin, 2014.

- ↑ Général J.E. Valluy et Pierre Dufourcq, La première guerre mondiale, Paris, Larousse, 1968, t. 2, p. 316.

- ↑ Bernard Schnetzler, Les erreurs stratégiques pendant la Première Guerre mondiale, Paris, Economica, 2006.

- ↑ Les mouvements socialistes au tout début du XXe siècle ont tous un positionnement politique à l'extrême-gauche (ils sont très révolutionnaires, basés sur les écrits de Karl Marx, on les qualifierait actuellement de communistes), à ne pas comparer avec les différents partis socialistes un siècle plus tard (qui sont réformateurs, sociaux-démocrates dans le cas allemand).

- ↑ Le gouvernement français d'avant-guerre avait même prévu de faire arrêter tous les dirigeants politiques ou syndicalistes pacifistes et antimilitaristes. Cf l’article Carnet B. L'assassinat de Jean Jaurès élimine ce leader pacifiste.

- ↑ Les représentants de plusieurs mouvements socialistes arrivent malgré de grandes difficultés (arrestations, refus de passeport, etc.) à se rencontrer lors des conférences internationales de Zimmerwald en septembre 1915, de Kiental en avril 1916 (toutes les deux en Suisse, pays neutre) puis de Stockholm en septembre 1917 (la Suède est elle aussi neutre).

- ↑ Loi du 27 avril 1916, relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre.

- ↑ Circulaire du ministre de la Guerre Millerand du 19 septembre 1914.

- ↑ « Nos soldats ont pris l'habitude des balles allemandes, en effet elles éclatent mollement en l'air et tombent en pluie de fer inoffensive, ou s'enfoncent dans la terre sans éclater. Quant aux blessures causées par les balles elle ne sont pas dangereuses ; les balles traversent les chairs de part en autre sans les déchirer, de sorte que les grands trains de blessés sont remplis de jeunes garçons atteints par des balles, mais qui pourtant rient avec une réconfortante bonne humeur. » L'Intransigeant, 17 août 1914.

- ↑ André Marion, Guerre européenne de 1914-15-16-17 : histoire officielle et illustrée des crimes allemands en France et en Belgique ; Le procès et l'assassinat de Miss Cavell, 1917 (« lire en ligne », sur http://gallica.bnf.fr/).

- ↑ « lire en ligne », sur http://www.vlib.us/

- ↑ Laurent Wirth, « La place de la Première Guerre mondiale dans les programmes scolaires », sur http://centenaire.org/, .

- 1 2 3 Ernst Jünger, Orages d'acier : souvenirs du front de France, Paris, Payot, 1930.

- ↑ Voir l’article wikipédia Pertes humaines de la Première Guerre mondiale pour le détail des sources.

- ↑ Loi du 2 juillet 1915, complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l'ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre, les articles du Code cil sur les actes de l'état civil, publié au JORF du 9 juillet 1915.

- ↑ Lettre d'un soldat français devant Verdun en juillet 1916, cité dans Carnet de Verdun, Librio documents, 2006, (ISBN 2-290-35405-8).

- ↑ Antoine Marguin (sergent au 58e régiment d'infanterie), près de Vaux le 15 mars 1916, cité dans Carnet de Verdun, Librio documents, 2006, page 31, (ISBN 2-290-35405-8).

- ↑ George L. Mosse, La Brutalisation des sociétés européennes : De la Grande Guerre au totalitarisme, Hachette littérature, 2000.

- ↑ « La représentation du soldat pendant la Grande Guerre : Otto Dix », sur http://crdp.ac-amiens.fr/.

- ↑ Le Feu : Journal d'une escouade, 1916, lire en ligne.

- ↑ anglais John Tolkien, The Lord of the Rings, Part 2, The Two Towers, Book IV, chapter 2, « The Passage of the Marshes », Londres, Allen & Unwin, 1954.

- 1 2 Adolf Hitler, trad. J. Gaudefroy-Demonbynes et A. Calmette, Mein Kampf, Mon combat, Paris, Nouvelles Éditions latines, 1934, in-octavo, 688 p.

- ↑ Jean-Luc Kaluzko, Frédéric Radet et Gérald Dalmaz, Verdun : la face cachée : empreintes de l'armée allemande, 1914-1918, Louviers, Ysec, 2005, 112 pages, (ISBN 2-84673-048-2).

- ↑ Loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France, publiée au JORF n° 0051 du 29 février 2012 page 3561.

- ↑ « François Mitterrand et Helmut Kohl main dans la main », sur http://www.ina.fr/.