Forces navales algériennes

Les Forces navales algériennes (en arabe : القوات البحرية الجزائرية،) sont le corps de marine de guerre de l'armée algérienne. Sa création remonte à l'indépendance de l'Algérie en 1962.

Pour les articles homonymes, voir Marine nationale.

| Forces navales algériennes القوات البحرية الجزائرية | |

Insigne des forces navales algériennes. | |

| Création | 1962 |

|---|---|

| Pays | |

| Allégeance | Armée nationale populaire |

| Type | Marine de guerre |

| Effectif | 6 000[1] |

| Commandant | Général major Benmeddah Mahfoud |

| Pavillon |

|

Le général major (amiral) Benmeddah Mahfoud est depuis le [2] le commandant des forces navales (par intérim) avec une façade maritime de 1 622 km. À l'ouest, se situe la base navale de Mers El-Kébir, stratégique sur le plan de la dissuasion algérienne depuis le XVe siècle. La façade centre est gardée par le port stratégique d'Alger et la façade est par l'importante base navale de Jijel. Les forces navales disposent d'une force de déploiement rapide de trois régiments de défense côtière et notamment du 15e régiment d'artillerie côtière de Collo.

Histoire

_by_Aert_Anthoniszoon.jpg.webp)

La marine algérienne a joué un rôle important dans le bassin méditerranéen, entre les XVe et XVIIIe siècles, où elle a été une force militaire de l'Empire ottoman de premier plan, qui a assuré non seulement la défense de la régence d'Alger, mais aussi des navires internationaux faisant un passage à travers la Méditerranée, qui ont donné des marins légendaires comme les frères Barberousse ou Hamidou ben Ali. La marine algérienne coopère alors à toutes les expéditions maritimes dans lesquelles la Porte se trouve engagée[3].

Les origines de la flotte algérienne (1147-1516)

À cette époque, le Maghreb est sous le contrôle de la dynastie berbère almohade qui a également régné sur l'actuelle Espagne, à Al-Andalus. La Marine est née avec l'installation par Abd El Moumen de chantiers navals dans les ports d'Oran et Honaïne. Mais le règne de cette grande dynastie est bientôt glacé d'abord par quelques désaccords internes, principalement liés aux difficultés de la gestion d'un vaste territoire. La situation s'aggrave encore quand une partie de la péninsule Ibérique passe à nouveau sous le contrôle des dirigeants chrétiens à la suite de la bataille de Las Navas de Tolosa, la décomposition du royaume s'accélérant avec la formation de trois États en Afrique du Nord. Après la destruction totale du royaume almohade en 1269, commence alors une bataille féroce entre musulmans et chrétiens pour le contrôle de divers ports dans la Méditerranée occidentale. Cela a eu comme conséquence l'occupation par les Espagnols de plusieurs régions algériennes comme le Peñon d'Alger, Oran et Béjaïa. Ceci a conduit les peuples indigènes de ces régions à appeler les corsaires afin de les libérer des envahisseurs chrétiens, chose faite par l'envoi des frères Arudj et Khayr ad-Din en 1512. Les frères Barberousse ont construit au Maghreb une des plus redoutables flottes de leur époque.

Le corsaire Arudj Reis, aîné de Khayr ad-Din

Décrit par certains historiens comme les plus grands pirates de l'histoire, les frères Barberousse seraient probablement des Albanais, ou des Grecs. Dans la description qui leur est donnée, on dit que le plus jeune, Khayr ad-Din, était plus brillant et d'une corpulence plus forte que son grand frère, tandis que Arudj était connu pour ses connaissances en navigation. Il était surnommé Barberousse, nom acquis après avoir transporté des réfugiés musulmans d'Espagne vers l'Afrique du Nord. Il se livra à la piraterie dans le seul but de la vengeance, en particulier après son emprisonnement pendant plusieurs années dans les prisons du château de Bodrum. Sa grande habileté lui permit de s'échapper, fuyant ensuite à Tunis où le roi Mohamed Ibn Hafss lui a permis de construire une base navale à partir de laquelle il a réussi à faire sa première flotte militaire. Il a ensuite emmené sa flotte en Algérie afin de libérer la zone de l'emprise espagnole, ce qu'il a réussi à faire en prenant Alger en 1516. Des années plus tard, il réunit sa flotte et quitte le territoire pour conquérir le dernier bastion espagnol en Algérie, Mers el-Kébir[réf. nécessaire].

Consolidation et construction : Régence d'Alger

Après la libération de toutes les régions sous influence espagnole[réf. nécessaire], la création de la marine de la Régence d'Alger débute. Cette entreprise commence par la construction d'une flotte de quatre petits navires, puis avec le temps, une véritable industrie militaire s'établit. Plusieurs chantiers navals (en particulier à Cherchell, Bougie et Alger) fournissent à la marine ottomane un nombre considérable de navires de guerre, équipés de canons développés entièrement par des compétences locales.

Les États-Unis décident de proposer un traité de paix et d'amitié avec la régence d'Alger forte de sa puissance navale.

À la suite de l'indépendance des États-Unis en 1776, les navires de commerce américains ne bénéficient plus de la protection des navires de la Royal Navy, ce qui leur pose un problème en Méditerranée. Les navires américains se retrouvent à partir de 1785 attaqués par les corsaires de ce que l'Occident appelle alors la Barbarie, correspondant au provinces ottomanes du Maghreb, (actuelle Algérie, Tunisie et Libye). Le Sénat des États-Unis décide de proposer un « traité de paix et d'amitié avec les États de Barbarie » dont un avenant est paraphé le à Alger puis de nouveau le . Un traité similaire est signé avec le bey de Tunis.

Le traité est ratifié a l'unanimité par le Sénat des États-Unis début juin, puis signé par John Adams, second président américain, et paraît dans ce qui est le journal officiel américain de l'époque, le Philadelphia Gazette le .

Par la suite, l'expédition américaine du 17 au , connue comme la seconde guerre barbaresque, voit la victoire de l’US Navy sur les pirates barbaresques.

L'attaque des marines britanniques et néerlandaises en , oblige le régent d'Alger à accepter un ultimatum concernant la libération des esclaves malgré de lourdes pertes humaines dans les équipages anglo-néerlandais.

L'armada algéroise perd également un grand nombre de navires avec cinq frégates, quatre corvettes et trente chaloupes canonnières qui sont la proie des flammes[4].

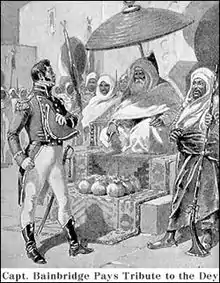

Le capitaine William Bainbridge paie tribut au dey d'Alger, au nom des États-Unis, vers 1800.

Le capitaine William Bainbridge paie tribut au dey d'Alger, au nom des États-Unis, vers 1800. Bombardement d'Alger en 1816, par Martinus Schouman.

Bombardement d'Alger en 1816, par Martinus Schouman.

.jpg.webp)

Après la fin de la guerre, les pays européens et les États-Unis cessent de payer tribut aux États barbaresques pour déjouer les attaques contre leurs navires. Cela contribue à marquer le début de la fin de la piraterie dans cette région, qui sévissait depuis l'époque de la domination ottomane (XVIe siècle-XVIIIe siècle). En quelques décennies, les puissances européennes ont construit des navires de plus en plus sophistiqués et coûteux que les pirates barbaresques ne peuvent égaler en nombre ou en technologie[5].

Certains escadrons algérois participent à la guerre d'indépendance grecque à partir de 1821, en complément des forces de la flotte ottomane, et perdent plusieurs navires dans divers engagements pendant cette guerre.

En , Charles X lance un blocus naval à Alger et l'expédition d'Alger permet finalement la prise de la ville en 1830.

Colonisation française

Prise de la smalah d'Abd-el-Kader le à Taguine, Algérie.

Prise de la smalah d'Abd-el-Kader le à Taguine, Algérie. Fort de Mers el-Kébir en 1881.

Fort de Mers el-Kébir en 1881. Fort de Mers el-Kébir aujourd'hui.

Fort de Mers el-Kébir aujourd'hui. Vue sur Mers el-Kébir.

Vue sur Mers el-Kébir. Attaque de Mer El Kebir par la Marine britannique le .

Attaque de Mer El Kebir par la Marine britannique le .

L'Algérie reste 132 années sous domination française, de 1830 jusqu'à la déclaration d'indépendance du , à la suite de la signature des accords d'Évian le .

La principale base navale de la Marine française est celle de Mers el-Kébir, qu'elle agrandit en 1868, et qu'elle occupe conformément aux accords jusqu'en 1967.

À la suite de l'armistice de , une partie de la marine française dont la Force de Raid est basée dans ce port qui est attaqué par la marine britannique le .

Les installations laissées à l'indépendance formeront la base de l'infrastructure des Forces navales algériennes et Mers el-Kébir devient lors de sa rétrocession la principale base de la nouvelle marine algérienne.

L'indépendance de l'Algérie

Durant les années 1960, la marine n’est pas une priorité des nouvelles autorités algériennes et ne dispose que de petits patrouilleurs pour la surveillance des eaux territoriales. Elle reçoit à sa création deux dragueurs de mines Auxiliary motor minesweepers (en) (YMS) de construction américaine faisant 270 tonnes donnés par la République arabe unie, mais le Djebel Aurès fait naufrage en .

En 1969, l'effectif est de 3 000 hommes dont 250 officiers, et la flotte se compose du second YMS, le Sidi Fradj et des navires de construction soviétique suivants[6] :

- 2 dragueurs de mines de type T 43 (410 t, 17 nd) ;

- 6 escorteurs côtiers du type S0 1 (215 t, 25 nd) ;

- 3/4 vedettes rapides lance-missiles classe Osa 1 (170 t, 35 nd) ;

- 6/7 vedettes rapides lance-missiles classe Komar (60 t, 40 nd) ;

- 8 vedettes lance-torpilles type P 6 (60 t, 40 nd) ;

- 1 chalutier hydrographique de type Sekstan ;

- 1 ramasseur de torpilles ;

- plusieurs vedettes de surveillance côtière ;

- quelques petits auxiliaires.

À partir des années 1 980, soit vingt ans après l'indépendance, la marine nationale algérienne monte en puissance et devient une force sous-marine de la rive sud de la Méditerranée avec deux sous-marins de classe Roméo.

Unités des forces navales

Les gardes côtes

Les garde-côtes sont présents sur l'ensemble de la façade maritime et dans plusieurs villes d'Algérie notamment à Alger, Mers el Kebir, Jijel, Annaba…

Les garde-côtes ont pour mission[7] :

- l’exécution des polices du balisage et des câbles sous-marins ;

- l'assistance et le sauvetage en mer ;

- la lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures ;

- la surveillance côtière terrestre en collaboration avec la douane algérienne, la gendarmerie, et la police nationale ;

- la police de la navigation maritime (respect des règles de navigation maritime…) ;

- la police de la sécurité maritime ;

- la police des pêches maritimes ;

- la police douanière en mer ;

- la police pénale en mer ;

- la police générale en mer ;

- les enquêtes nautiques en mer.

Plus de cinquante navires internationaux passent en un mois à moins de 190 kilomètres des côtes et de la ZEE algérienne sur une distance côtière de 1 622 kilomètres (c'est l'un des trafics maritimes les plus denses au monde).

La défense côtière

Artillerie côtière : trois régiments de défense côtières dont le 15e régiment d'artillerie-côtières de Collo.

La défense côtière algérienne utilise des batteries mobiles de CSS-C-2 Silkworm qui est la version au sol du P-15 Termit, ainsi que des batteries mobiles de Kh-35E, version au sol du missile anti-navire Kh-35 Ouran Russe et le missile supersonique CX-1 chinois.

Les Forces navales disposent aussi de systèmes IFF permettant de différencier les matériels amis et ennemis, que ce soit des navires ou des avions de combat.

Les fusiliers marins (RFM)

Les régiments de fusiliers marins autrefois appelés bataillons ont été créés en 1986. On compte, en 2012, huit régiments de fusiliers marins[9].

Les fusiliers marins ont pour missions :

- la sécurisation des ports militaires, des navires et des sites sensibles de la marine ;

- l'assaut en milieu amphibie depuis la mer ;

- la récupération de zone sensible depuis la mer ;

- la lutte anti-terroriste sur les façades maritimes ;

- la lutte contre les trafics illicites depuis la mer.

La liste des régiments de fusiliers marins :

- le 1er régiment de fusiliers-marins de Jijel ;

- le 3e régiment de fusiliers-marins d'Azeffoun ;

- le 4e régiment de fusiliers-marins d'El Milia ;

- le 5e régiment de fusiliers-marins de Ténès ;

- le 6e régiment de fusiliers-marins de Dellys ;

- le 7e régiment de fusiliers-marins de Boumerdès ;

- le 8e régiment de fusiliers-marins d'El Tarf.

Le régiment d'action spécial de la marine (RASM)

Le régiment d'action spécial de la marine est un régiment de forces spéciales appartenant à la marine algérienne. Ce régiment d'élite possède des commandos et des nageurs de combat.

Les commandos marine et plongeurs de combat ont vu le jour en 2005 à la suite de la première sortie de promotion de sous-officiers commandos[10].

Les commandos marine ont pour missions :

- les reconnaissances tactiques préalables aux opérations amphibies, terrestres ou aériennes ;

- les actions de combat terrestre depuis la mer ou par les airs sur des zones de crise, en avant-garde des unités conventionnelles ;

- la protection et l'évacuation de personnes ;

- les actions de destruction et de sabotage de cibles stratégiques ;

- les interventions en mer dans le cadre des missions de l’action de l’État en mer (lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, les trafics illicites et les infractions maritimes…) ;

- la libération d'otages sur embarcation nautique ou sur navire et la résolution de crise grave en mer ;

- le contre-terrorisme.

Coopération militaire avec l'OTAN en Méditerranée occidentale :  Algérie -

Algérie -  OTAN

OTAN

Coopération militaire avec la Russie en Méditerranée occidentale :  Algérie -

Algérie -  Russie

Russie

La marine de guerre russe mène plusieurs haltes dans les ports Algérien notamment pour le ravitaillement des navires.

Pour exemple en 2016, lors du soutien au conflit syrien, Moscou a envoyé une armada depuis Mourmansk dans un environnement peu amical en Méditerranée occidentale. Sur le chemin, seule l’Algérie a accepté de ravitailler l'armada russe composée du groupe porte-avion Amiral Kouznetsov ainsi que des frégates et des sous-marins.

La coopération s'inscrit aussi dans le cadre des activités militaires et d'échanges d'expertise entre les deux pays signé en 2006 dans le domaine de la défense.

Chaque année des exercices navals entre la marine algérienne et russe sont menés en Méditerranée occidentale.

Alliance scellée par le sang entre les deux peuples définitivement le

À partir de son indépendance en 1956, la Tunisie apporte un soutien politique et logistique à l'indépendance de l'Algérie. La Tunisie constitue alors une véritable base arrière pour l'Armée de libération nationale en constituant un refuge pour les combattants et un point de harcèlement des troupes françaises. La France réagit avec la construction, le long de la frontière algéro-tunisienne, de la ligne Morice en 1957 et de la ligne Challe en 1959. L'un des points culminants des tensions est le bombardement de Sakiet Sidi Youssef par la France le .

Le bombardement de Sakiet Sidi Youssef est une opération menée par l'armée française, dans le cadre de la guerre d'Algérie, sur le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef le , causant la mort de plus de 70 personnes, dont une douzaine d'élèves d'une école primaire, et 148 blessés parmi la population civile. Depuis, chaque , la Tunisie et l'Algérie commémorent conjointement cet événement. Le conflit purement franco-algérien prend alors une dimension internationale avec la plainte déposée par la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations unies.

Coopération

Depuis l'installation de terroristes à la frontière algéro-tunisienne en 2011, notamment dans la région du djebel Chambi, des opérations militaires communes sont menées, tout comme des réunions mixtes des deux états-majors ainsi que des échanges de renseignements[11]. Un accord secret de coopération militaire portant sur la sécurisation de la frontière commune est d'ailleurs conclu le [12].

Des manœuvres navales communes sont organisées régulièrement par les Forces navales algériennes et la marine nationale tunisienne. La sixième édition de cet exercice baptisé Morjane remonte à 2019[13].

Équipements[Quand ?]

Sous-marins

Une force sous-marine algérienne forte d'une grande expérience de plus quarante ans après la mise en service des deux premiers sous-marins de la classe Roméo en 1983. Ils seront remplacés par les sous-marins de la classe Kilo.

Les six sous-marins algériens sont capables de lancer quatre missiles de croisière à une distance de 300 km sur quatre objectifs terrestres avec une précision de cinq mètres : les missiles de grande précision à changement de milieu de type 3M-54 Club Kalibr Club-S.

Sous-marins des forces navales

- 2 Classe Kilo 877EKM :

- El Hadj Slimane 012

- Rais Hadj Mubarek 013

- 4 Classe Kilo 636M et 636.1 :

Frégates

- 3 classe Koni

- Rais Korfou 903

- Rais Kellich 902

- Mourad Rais 901

- 2 classe Meko A-200

- El Radii 910

- El Moudamir 911

Corvettes

- 3 classe Nanuchka :

- Rais Hamidou 801

- Salah Rais 802

- Rais Ali 803

- 4 classe Djebel Chenoua :

- 3 classe C28A

- 6 Classe Pattani Type 056

- OPV (Chine) Corvette de 96 mètres de long, technologie et furtivité augmentées. Les premières livraisons sont prévues à partir de .

- 3 corvettes tigre Type 20380 (en cours de livraison)

Patrouilleurs et vedettes rapides

- 12 Classe Kebir :

- El Yadekh - 341

- El Mourakeb - 342

- El Kachef - 343

- El Moutarid - 344

- El Rassed - 345

- El Djari - 346

- El Saher - 347

- El Moukadem - 348

- Unité 349

- Unité 350

- El Mayher - 354

- As-sarem - 362

- 8 classe Osa II :

- 31 classe Ocea FPB98 MKI[14],[15] :

- 12 classe Alusafe 2000[16]

Navires guerre de mines

- 2 classe MCMV Dragueurs de mines :

- El Kasseh 501

- El Kasseh 502

Dérivés des navires finlandais de classe Katanpää[17].

Navires de projection et porte-hélicoptères

- 2 Classe Kalaat Beni :

- Kalaat Beni Hammad - 472

- Kalaat Beni Rached - 473

- 1 Classe Polnochny :

- Unité 471

- 1 BDSL de classe San Giorgio :

- Kalaat Béni Abbès - 474

Navire et voilier-école

- 1 navire de guerre école Soummam

- 1 voilier-école El-Mellah, trois-mâts barque de la classe Sail Training Vessel 3000 de Damen, construit en Pologne (2015-2017) est lancé en 2017[18].

- Formation des sous-mariniers sur simulateur et sous-marin kilo

Navire de recherche et de formation

Un navire de recherche en haute mer El Mourafik (261) : utilisé pour des missions de recherche et sauvetage, mais le plus souvent il est sollicité pour les besoins en formation des plongeurs de combat et pour les besoins de l'école d'application des troupes de marine (EATM) de Jijel. Il peut être utilisé pour draguer des mines le long des côtes et en haute mer dans sa version d'origine.

Navire de soutien offshore

- 1 Classe EL MASSEH typ OSV-95 OCEA. Navire de soutien offshore pour l'étude hydrographiques ainsi que l'étude des couches des températures d'eau de mer sous-marine et géologique primordiale pour la force sous-marine algérienne. Il mesure 29 mètres de long pour 12 nœuds et dispose d'un laboratoire de 25 m2 ainsi qu'un pont arrière de 85 mètres2.

Remorqueurs

Trois remorqueurs sisterships, dérivés des Abeille Bourbon, longs de 86 mètres pour une largeur de 18 mètres, puissance 21 740 ch, vitesse 20 nœuds :

- El Moundjid 701

- El Moussif 702

- El Moussanid 703

Aéronefs embarqué

Protection aérienne de la Marine

- La protection aérienne des navires est assurée sous l'autorité des Forces aériennes algériennes par des bombardiers SU-24M2 et les chasseurs multirôles Mig-29M/M2 et SU-30MKA.

- Les missions de reconnaissance par des beechcraft B-200T2, B-350, B-1900D et aussi par les SU-30MKA.

Galerie

Messali El Hadj à droite avec le rais El Hadj Mubarek à Mer El Kebir (Oran).

Messali El Hadj à droite avec le rais El Hadj Mubarek à Mer El Kebir (Oran). Ouarsenis, photographié en Méditerranée.

Ouarsenis, photographié en Méditerranée. Frégate furtive-modulable Meko-200AN El Radii 910.

Frégate furtive-modulable Meko-200AN El Radii 910. Tir d'un missile C-802A par le Adhafer (920) le .

Tir d'un missile C-802A par le Adhafer (920) le . Classe Osa II avec ses quatre missiles anti-navires SS-N-2B.

Classe Osa II avec ses quatre missiles anti-navires SS-N-2B.

Porte-hélicoptères de projection amphibie Kalaat Béni Abbès.

Porte-hélicoptères de projection amphibie Kalaat Béni Abbès. Navire de guerre école Soummam.

Navire de guerre école Soummam. Voilier école El Mellah

Voilier école El Mellah.jpg.webp) Algerian Navy AW101.

Algerian Navy AW101.

Munitions

Missiles anti-aérienne

Missiles anti-navires

Commandement

Le commandement de la marine a été successivement confié à :

| Années | Commandement |

|---|---|

| - | Lieutenant-Colonel Mohamed Benmoussat |

| - | Général Rachid Benyelles |

| - | Général Abdelmadjid Cherif |

| - | Général Kamel Abderrahim |

| - | Général Abdelmadjid Taghit |

| - | Général major Chabane Ghodbane |

| - | Général Brahim Dadci |

| - | Général Mohand Tahar Yala |

| - | Général major Malek Necib |

| - | Général major Mohamed Larbi Haouli |

| Depuis | Général major Benmeddah Mahfoud |

Notes et références

- « http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1311071604.pdf »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Mohamed Merabet, « Changement à la tête du commandement des Forces navales », sur algériesolidaire.net (consulté le )

- Léon Galibert, « Les indisciplinés Janissaires », sur www.algerie-ancienne.com (consulté le )

- Arsène Berteuil, L'Algérie française : histoire, mœurs, coutumes, industrie, agriculture, Paris, Dentu, (présentation en ligne)

- (en) Frederic C. Leiner, The End of Barbary Terror, America's 1815 War against the Pirates of North Africa, Oxford University Press, 2007, , 39–50 p. (ISBN 978-0-19-532540-9, lire en ligne)

- Henri Le Masson, Les Flottes de combat 1970, Paris, Éditions maritimes et d'outre-mer, , p. 46

- « Forces Navales - Algérie », sur www.mdn.dz (consulté le )

- (en) « Amver Density Plot Display », sur http://www.amver.com/.

- « Fusiliers Marins [Algerian Naval Forces Infantry Brigade] - ForcesDZ », sur www.forcesdz.com

- « Commandos de Marine et Plongeurs [Algerian Naval Forces] - ForcesDZ », sur www.forcesdz.com (consulté le )

- Adlène Meddi, « Alger-Tunis : vers une nouvelle ère de coopération », sur lepoint.fr, (consulté le ).

- « Tunisie : l'engagement de l'armée algérienne », sur elwatan.com, (consulté le ).

- Kamal Louadj, « L'Algérie et la Tunisie organisent des manœuvres navales conjointes », sur sputniknews.com, (consulté le ).

- « Ocea livre le dernier des 21 patrouilleurs algériens », sur Mer et Marine, 19 septembre 2011 et 10 en 2018

- « Algeria - Navy - Equipment », sur www.globalsecurity.org

- http://www.maritime-partner.com/mp/News/13-06-20/Record_breaking_contract.aspx

- L’Algérie modernise et muscle sa flotte, Mer et Marine, 22 juillet 2016

- « Le voilier-école El Mellah mis à l'eau »

- « Un premier lot de trois AW159 Wildcats bientôt livré en Algérie »

- « L'Algérie commande deux frégates à TKMS », sur Mer et Marine,

- « Индия приобрела крылатые ракеты 3М-14Э », sur ВПК.name

Liens externes

- Portail des marines de guerre

- Portail de l’Algérie