Hohneck

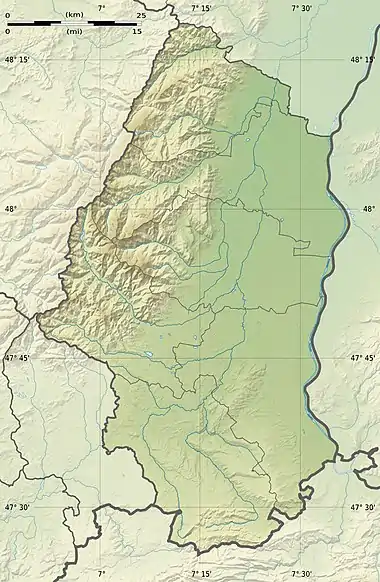

Le Hohneck, troisième sommet du massif des Vosges avec 1 363 mètres d'altitude[1], domine la ligne de crêtes qui sépare l'Alsace de la Lorraine. Il constitue le point culminant du département des Vosges. En contrebas du sommet est aménagée la station de ski de La Bresse Hohneck. Un ballon voisin, situé à 1,5 kilomètre à l'est et culminant à 1 289 mètres, est dénommé Petit Hohneck.

Ne doit pas être confondu avec Hohnack.

| Hohneck | |

Le Hohneck | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 1 363 m[1] |

| Massif | Vosges |

| Coordonnées | 48° 02′ 15″ nord, 7° 00′ 59″ est [1] |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale Département |

Collectivité européenne d'Alsace Vosges |

| Ascension | |

| Voie la plus facile | paquis des Hautes-Fées |

| Géologie | |

| Roches | Granites |

Géographie

Situation

Son territoire est partagé entre les communes de La Bresse dans les Vosges, de Metzeral et de Stosswihr dans le Haut-Rhin. Les pentes les plus douces accueillent en été les troupeaux de vaches vosgiennes. Le massif du Hohneck abrite également quelques troupeaux de chamois.

On peut accéder au sommet à partir de la route des Crêtes par une route carrossable sans issue. La circulation des véhicules et des piétons y est réglementée, dans un souci de préservation du site. Le sentier reliant le Hohneck au Petit Hohneck surplombe le lac du Schiessrothried.

Le versant ouest (lorrain) du sommet est en pente relativement douce et correspond à l'ancienne pénéplaine hercynienne surhaussée par le soulèvement des Alpes à l'ère tertiaire. Il est très arrosé, recevant toutes les eaux des vents océaniques. Toutes les rivières se jettent dans le bassin de la Moselle.

Le versant est (alsacien), très abrupt, présente un caractère subalpin. L'alpinisme s'y pratique et on y recense de nombreuses chutes accidentelles, dont beaucoup mortelles. Il correspond à la ligne du fossé d'effondrement rhénan, dû au même soulèvement des Alpes. De plus, des cirques d'origine glaciaire ont été creusés à l'ère quaternaire, offrant un emplacement propice aux lacs et aux tourbières. Les rivières se jettent dans l'Ill.

Combe du Wormspel

Combe du Wormspel Vue partielle sur le Falimont

Vue partielle sur le Falimont Sommet du Hohneck à 1 363 m

Sommet du Hohneck à 1 363 m Vue panoramique du Hohneck

Vue panoramique du Hohneck

Climats

Le climat du Hohneck est montagnard. Les températures y sont parfois très rudes, jusqu'à −30 °C en hiver. Les précipitation, abondantes, peuvent atteindre 2 000 mm par an ; la fonte des neiges entraîne aussi une forte hydrographie[2].

Flore

Le Hohneck, avec son altitude supérieure à 1 200 mètres, se situe à l'étage subalpin. Cet étage, qui suit l'étage montagnard, est facilement remarquable par des versants rocheux et abrupts, une absence de végétation due aux vents violents et aux températures basses, où le sapin et les hêtraies ne se développent plus et laissent place aux espèces de plantes alpines et aux chaumes, vastes étendues herbeuses, équivalentes aux alpages dans les Alpes, bien que l'étage subalpin vosgien soit unique en son genre.

La partie sommitale du Hohneck est ainsi dominée par une lande composée de callune (Calluna vulgaris)[3], de myrtille (Vaccinium myrtillus)[3], d'airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea)[3] et de nard raide (Nardus stricta)[4] qui constitue la chaume proprement dite. Dès le mois d'avril, on peut y voir fleurir la jonquille (Narcissus pseudonarcissus)[5], puis la pulsatile blanche (Pulsatilla alpina ssp. austriaca)[6] et la pensée des Vosges (Viola lutea) qui peut prendre des teintes jaunes ou violettes[5]. Durant l'été, les fleurs de la gentiane jaune (Gentiana lutea)[7] apparaissent, de même que l'arnica des montagnes (Arnica montana)[8] et la centaurée des montagnes (Centaurea montana)[9]. Plus rarement, on peut apercevoir le lis martagon (Lilium martagon)[9], l'œillet superbe (Dianthus superbus)[9] ou encore deux orchidées discrètes, l'orchis miel (Pseudorchis albida)[7] et l'orchis grenouille (Dactylorhiza viridis)[7]. En revanche, il n'est pas rare de rencontrer le long des sentiers le gnaphale de Norvège (Gnaphalium norvegicum)[7] et les fleurs bleues de la jasione vivace (Jasione laevis)[7].

.JPG.webp)

Dans les parties supérieures des cirques du Frankenthal et du Wormspel, situés respectivement au nord et au sud du Hohneck, on peut apercevoir les fleurs jaunes de la digitale à grandes fleurs (Digitalis grandiflora)[10] et de l'aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum)[11], l'aconit napel (Aconitum napellus)[12], plus rarement la phalangère à fleurs de Lis (Anthericum liliago)[8], l'orchis globuleux (Traunsteinera globosa)[13], l'ail des cerfs (Allium victorialis)[13] et l'anémone à fleurs de narcisse (Anemone narcissiflora) particulièrement menacée[14].

Dans les altitudes plus basses, les mégaphorbiaies formées dans les couloirs à avalanche abritent l'adénostyle à feuilles d'alliaire (Adenostyles alliariae)[15], la laitue des Alpes (Cicerbita alpina)[15] et la mulgédie de Plumier (Cicerbita plumieri)[12] ainsi que plusieurs espèces d'épilobes dont l'épilobe en épi (Chamerion angustifolium) et l'épilobe des Alpes (Epilobium alpestre)[15]. On rencontre également la sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis)[14], la pédiculaire feuillée (Pedicularis foliosa), la bartsie des Alpes (Bartsia alpina) et le trolle d'Europe (Trollius europaeous)[16].

La diversité des milieux présents au Hohneck et aux proches alentours font de la flore du Hohneck une des plus riches des Vosges[17]. Elle a été longuement étudiée dès le XIXe siècle, notamment par Jean-Baptiste Mougeot, médecin originaire de Bruyères qui fit sa première ascension du sommet en 1795 à l'âge de dix-neuf ans et qui continua à explorer tous les escarpements de ce qu'il appelait « sa chère montagne » pendant plus de soixante ans, répertoriant ainsi avec soin la liste des espèces présentes[18].

Histoire

Le sommet du Hohneck et ses abords aux pentes douces font partie des chaumes dites du Grand Pâturage, disparues en 1630 par suite de l'admodiation de chaque chaume ou cens délimité à éteinte de chandelle.

Ce passage fut jusqu'au XIXe siècle la principale voie de communication entre Gérardmer et Munster, avant que des travaux n'aménagent le col de la Schlucht. Pour cette raison, on découvre des ruines de constructions militaires datant de la guerre de Trente Ans et réutilisées lors des campagnes napoléoniennes[19].

_-_L'arriv%C3%A9e_du_Tramway_Electrique.JPG.webp)

Dans le prolongement de la ligne de tramway à vapeur Gérardmer – Retournemer, une ligne de tramway électrique Retournemer – la Schlucht – le Hohneck, mise en service le , a été exploitée jusqu'au , malgré un dramatique accident qui fit quatre morts le . Elle a contribué à la renommée touristique du site.

Du côté alsacien, une ligne de tramway à crémaillère Munster — la Schlucht (la Münsterschluchtbahn) a fonctionné de 1907 à 1914. Située en territoire alors allemand, elle a été détruite par la guerre. Malgré une volonté de la reconstruire pour en faire un point de passage qui aurait pu amener les touristes en provenance de la vallée de la Fecht, sa remise en service n'a jamais eu lieu.

En décembre 1944 se déroule la bataille du Hohneck. Des éléments du 1er régiment FFI de Franche-Comté conduits par le capitaine Patoor s'emparent par surprise de l'hôtel du Hohneck, qui constitue un point stratégique de première importance puisqu'il domine Gérardmer, le col de la Schlucht et la vallée de Munster. Les FFI sont relevées par une compagnie du 4e régiment de tirailleurs tunisiens, mais le reste de la relève prévue est bloqué par une intense tempête de neige. Sur ordre de Himmler, les Allemands encerclent l'hôtel et lancent plusieurs contre-attaques. Complètement isolés, sans renforts ni munitions, ayant à déplorer de lourdes pertes et de nombreux blessés, les tirailleurs doivent se rendre. La Wehrmacht tient le Hohneck jusqu'en février 1945. Deux monuments, aux FFI et aux tirailleurs tunisiens, commémorent ce fait d'armes au sommet de la montagne. Durant la bataille de Hohneck, le 1er régiment FFI de Franche-Comté et le 4e RTT avaient leur état-major au manoir de La Roche du Rain à Gérardmer[20]. Après la guerre, l'hôtel est rasé puis reconstruit.

Chalet-restaurant du Hohneck

Chalet-restaurant du Hohneck L'une des deux tables d'orientation du Hohneck. Ici vue vers le sud sur le Grand Ballon au centre-gauche notamment

L'une des deux tables d'orientation du Hohneck. Ici vue vers le sud sur le Grand Ballon au centre-gauche notamment Au pied du Hohneck le barrage de Schiessrothried et au fond à gauche le Petit Ballon

Au pied du Hohneck le barrage de Schiessrothried et au fond à gauche le Petit Ballon Monument en mémoire des tirailleurs tunisiens au Hohneck

Monument en mémoire des tirailleurs tunisiens au Hohneck

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- « Randonnée naturaliste dans les hautes Vosges », sur www4.ac-nancy-metz.fr (consulté le )

- Parmentelat 2010, p. 103.

- Parmentelat 2010, p. 105.

- Parmentelat 2010, p. 118.

- Parmentelat 2010, p. 108.

- Parmentelat 2010, p. 111.

- Parmentelat 2010, p. 115.

- Parmentelat 2010, p. 117.

- Parmentelat 2010, p. 116.

- Parmentelat 2010, p. 139.

- Parmentelat 2010, p. 138.

- Parmentelat 2010, p. 150.

- Parmentelat 2010, p. 151.

- Parmentelat 2010, p. 137.

- Parmentelat 2010, p. 147.

- Brunotte et Lemasson 1893, p. 7.

- Brunotte et Lemasson 1893, p. 3.

- Pierre-Marie David, « Note sur les traces d'anciens réseaux de communication et les traces de retranchements dans le massif du Hohneck - Vosges », Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne, 1991

- Martine Dalger, 1940-1945, le choix de résister : Pierre Gegout, du Hohneck au Tyrol, Gérard Louis Editeur, 2005 (ISBN 9782914554565), Pierre Dufour Premier régiment de Tirailleurs, Lavauzelle-graphic éditions, 1999 et Dominique-François Bareth La bataille du Hohneck, décembre 1944: l'armée des maquis aux côtés de l'armée d'Afrique, Actes des 15e journées d'études vosgiennes à la Bresse, édition de la Fédération des sociétés savantes des Vosges, Nancy 2014 (ISBN 978-2-9542241-4-5)

Annexes

Bibliographie

- Jean-Pierre Savoye, La Bresse-Le Hohneck, clins d'œils sur l'histoire, Imprimerie Sailley, Le Thillot, 1993-1995, 153 pages. En annexe : La Schlucht - Le sentier des Roches.

- Pierre-Marie David, « Les avalanches du Hohneck », Dialogues Transvosgiens, no 16, 2001, page 63.

- Laurent Wahl, « Névés, corniches et risque d’avalanche dans les Hautes-Vosges », Revue géographique de l'Est, Vol. 47/4, 2007.

- Hervé Parmentelat, Merveilles des Vosges : Fleurs, arbres et milieux naturels remarquables, Nancy, Place Stanislas, , 221 p. (ISBN 978-2-35578-052-3, OCLC 690490738)

- Camille Brunotte et Constant Lemasson, Guide du botaniste au Hohneck et aux environs de Gérardmer, Berger-Levrault et Cie, , 39 p. (OCLC 458012592, lire en ligne)

- Portail du Haut-Rhin

- Portail des Vosges

- Portail de la montagne