Guerre d'Afghanistan (1996-2001)

Une phase de la guerre d'Afghanistan commence le , lorsque les Talibans s'emparent de la capitale afghane Kaboul et mettent en place l'Émirat islamique d'Afghanistan.

Pour les articles homonymes, voir Guerre d'Afghanistan.

| Date |

- (5 ans et 10 jours) |

|---|---|

| Lieu | Afghanistan |

| Issue | Guerre d'Afghanistan (2001-2021) |

Soutiens : | Soutiens : |

Batailles

Prise de Mazar-e Sharif et chute de Dostom (septembre 1996 - août 1998)

L'ex-président Mohammad Najibullah, confiné sous protection de l'ONU à l'aéroport de Kaboul, est assassiné par les Talibans dès leur entrée dans la capitale, le [1]. La victoire des Talibans inquiète la diplomatie russe, qui craint l'extension de ce mouvement en Asie centrale[2]. Le , un sommet exceptionnel réunissant la Russie, le Kazakhstan et quatre pays d'Asie Centrale met en garde les Talibans contre tout débordement du conflit afghan[1].

Tandis que la ville connait un exode massif, les Talibans instaurent la loi coranique dans Kaboul[3],[4]. Le , la vallée du Pandjchir est le théâtre d'une contre-offensive des troupes d'Ahmed Shah Massoud contre les Talibans. Les « étudiants en religion » mettent en garde le général Dostom, qui contrôle le tunnel de Salang, à ne pas chercher d'aide auprès des pays frontaliers[5]. Les troupes du régime renversé reprennent, les 12 et , les localités de Charikar et Jabul Saraj, au nord de Kaboul[6]. Le , la milice des Talibans attaque les forces du général Dostom et s'empare des provinces de Badghis et de Faryab au nord-ouest du pays[7]. Ils reprennent la ville de Charikar le [8].

En , les Talibans préparent une grande offensive vers le nord[9]. Les Talibans s'emparent provisoirement de Mazar-e Sharif le et prennent position à la frontière avec le Tadjikistan[10]. Les forces anti-Talibans maintiennent la pression sur Kaboul par des bombardements et des tirs d'artillerie[11]. Le , l'État afghan est officiellement nommé « Émirat islamique d'Afghanistan. » Son dirigeant, le mollah Mohammed Omar s'auto-proclame « commandeur des croyants »[12]. Les Talibans, après s'être servis du pavot pour financer leur guerre, s'engagent à éradiquer sa culture. Le pays est devenu le premier producteur mondial, devançant le « triangle d'or » du Sud-Est asiatique[13].

Le , un séisme fait plus de quatre mille morts dans la province de Takhar au nord du pays. Les Talibans déclarent une trêve momentanée des combats[14]. Le , de violents combats éclatent entre les troupes du général Dostom et la milice chiite du Hezb-e Wahdat dans la ville de Mazar-e Sharif[15]. Le lendemain, un cessez-le-feu est conclu entre les deux factions[16]. Des pourparlers de paix échouent entre les Talibans et les forces de l'opposition. Les Talibans refusent de lever le siège de la région d'Hazarajat[17].

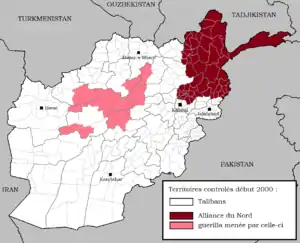

Le , un nouveau séisme fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de sans-abris dans le nord-est du pays[18]. La délivrance de secours reste difficile dans cette région montagneuse et très escarpée[19]. Le , la milice islamiste des Talibans s'empare de la province de Faryab et de sa capitale, Maimana, dans le nord-ouest du pays[20]. Les organisations humanitaires sont invitées à quitter le pays[21]. Les Talibans se disent « au seuil de la victoire » après la prise de Shiberghan, dans la province de Jowzjan[22]. Le , les Talibans s'emparent définitivement de Mazar-e Sharif[23], contrôlant ainsi 80 % du pays[24].

Tensions avec la communauté internationale (septembre 1998 - septembre 2001)

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote à l'unanimité une résolution intimant les factions afghanes à ne plus « héberger et entraîner » des terroristes, et de faire« cesser le trafic des drogues illicites »[25]. Le régime de Téhéran accuse les Talibans d'avoir enlevé une dizaine de diplomates iraniens et renforce son dispositif militaire à la frontière[26], mais il refuse d'intervenir, pour ne pas s'enliser dans le « marais afghan »[27]. Le Pakistan, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les seuls pays à avoir reconnu le régime des Talibans[28].

En 1998, après avoir pris le contrôle de 90 % du territoire afghan, les talibans souhaitent une reconnaissance internationale, qui leur est refusée par l'ONU[29].

Le , les forces de Massoud lancent plusieurs vagues de roquettes sur la capitale, faisant cent quatre-vingts victimes[30]. Le , un convoi ferroviaire contenant des armes envoyées par l'Iran au commandant Massoud est arrêté par les autorités kirghizes[31]. Le , le régime des Talibans libère vingt-sept prisonniers iraniens, dans un souci d'apaisement des tensions entre les deux pays[32]. Aussi, les organisations humanitaires sont de nouveau autorisées à Kaboul[33].

Le , les États-Unis imposent des sanctions financières et commerciales à l'encontre de l'État afghan, soupçonné de soutenir les attentats effectués contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie. Ces sanctions veulent « approfondir l'isolement international des Talibans ainsi que de limiter leur capacité à soutenir des réseaux terroristes », selon le président Bill Clinton[34]. Les Talibans, avec le soutien militaire et logistique du Pakistan, lancent une offensive contre les forces de l'opposition le [35]. Les combats autour de la base aérienne de Bagram font plus de mille morts et quatre mille blessés[36]. Le , une résolution de l'Organisation des Nations unies exige l'extradition du terroriste présumé Oussama ben Laden[37].

Le , Les Talibans infligent un nouveau revers à l'opposition en s'emparant de la ville de Taloqan, dans la province de Takhar[38]. Massoud se replie dans la vallée du Pandjchir[39]. Le , les Talibans font sauter les deux effigies de Bouddha à Bamiyan à l'explosif[40]. Cette destruction provoque l'indignation des milieux culturels à travers le monde[41]. En avril, le commandant Massoud se rend à Paris, puis à Strasbourg, où il est reçu par le Parlement européen[42]. La sécheresse qui frappe le pays provoque une crise humanitaire, entraînant des millions de réfugiés et de déplacés[43].

Mort de Massoud et ultimatum américain (septembre 2001 - octobre 2001)

Le , un attentat-suicide provoque la mort du commandant Massoud. Le « Lion du Pandjchir » succombe à ses blessures après une attaque menée par deux pseudo-journalistes[44].

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis préparent des représailles envers le pays qui abrite Oussama ben Laden. De leur côté, les Talibans se tiennent prêts au djihad[45]. Le , le Pakistan remet un ultimatum à l'État afghan leur intimant de coopérer à l'arrestation de Ben Laden[46]. Le président américain George W. Bush prépare l'opinion publique à une intervention armée en Afghanistan, et invite tous les pays à rejoindre les États-Unis dans leur combat contre le terrorisme international[47]. Le , les Émirats arabes unis coupent les liens diplomatiques avec le gouvernement des Talibans[48].

Notes et références

- Le Monde, 28 septembre 1996.

- Le Monde, 6 octobre 1996.

- Le Monde, 1er octobre 1996.

- Marc Epstein et Stéphane Gladieu, « Afghanistan : Voyage au coeur de la barbarie », sur lexpress.fr, .

- Le Monde, 8 octobre 1996.

- Le Monde, 15 octobre 1996.

- Le Monde, 27 octobre 1996.

- Le Monde, 18 janvier 1997.

- Le Monde, 21 mai 1997.

- Le Monde, 27 mai 1997.

- Le Monde, 29 septembre 1997.

- Le Monde, 28 octobre 1997.

- Le Monde, 2 janvier 1997.

- Le Monde, 8 février 1998.

- Le Monde, 17 mars 1998.

- Le Monde, 18 mars 1998.

- Le Monde, 6 mai 1998.

- Le Monde, 2 juin 1998.

- Le Monde, 14 juin 1998.

- Le Monde, 14 juillet 1998.

- Le Monde, 26 juillet 1998.

- Le Monde, 5 août 1998.

- Le Monde, 9 août 1998.

- Le Monde, 12 août 1998.

- Le Monde, 30 août 1998.

- Le Monde, 6 septembre 1998.

- Le Monde, 4 octobre 1998.

- Le Monde, 23 septembre 1998.

- FRANCOISE CHIPAUX, « Pour les talibans, la priorité est leur reconnaissance par l'ONU », sur Le Monde, .

- Le Monde, 22 septembre 1998.

- Le Monde, 14 octobre 1998.

- Le Monde, 20 octobre 1998.

- Le Monde, 6 novembre 1998.

- Le Monde, 8 juillet 1999.

- Le Monde, 30 juillet 1999.

- Le Monde, 3 août 1999.

- Le Monde, 17 octobre 1999.

- Le Monde, 8 septembre 2000.

- Le Monde, 29 septembre 2000.

- Le Monde, 3 mars 2001.

- Le Monde, 4 mars 2001.

- Le Monde, 7 avril 2001.

- Le Monde, 6 mai 2001.

- Le Monde, 12 septembre 2001.

- Le Monde, 19 septembre 2001.

- Le Monde, 18 septembre 2001.

- Le Monde, 22 septembre 2001.

- Le Monde, 23 septembre 2001.

- Portail de l’histoire militaire

- Portail de l’Afghanistan

- Portail des années 1990

- Portail du terrorisme