Chaumont-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.

Pour les articles homonymes, voir Chaumont.

| Chaumont-en-Vexin | |||||

Église Saint-Jean-Baptiste. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Oise | ||||

| Arrondissement | Beauvais | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Vexin-Thelle (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Emmanuelle Lamarque 2020-2026 |

||||

| Code postal | 60240 | ||||

| Code commune | 60143 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Chaumontois | ||||

| Population municipale |

3 305 hab. (2018 |

||||

| Densité | 178 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 16′ 06″ nord, 1° 53′ 23″ est | ||||

| Altitude | Min. 69 m Max. 57 m |

||||

| Superficie | 18,54 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Chaumont-en-Vexin (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Chaumont-en-Vexin (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

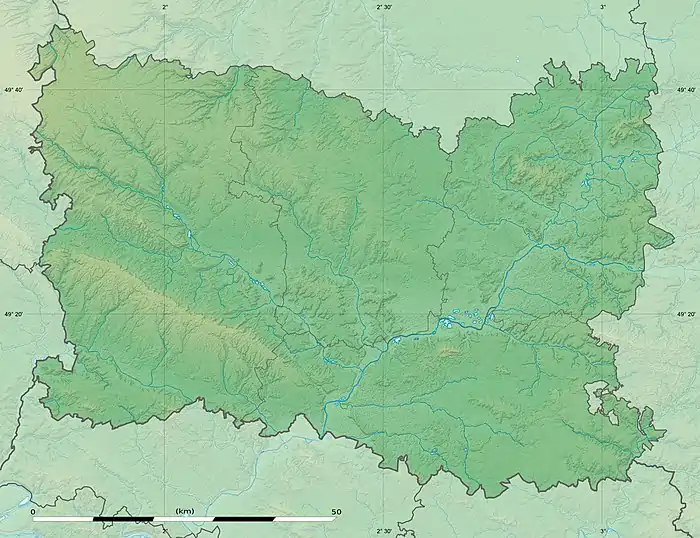

| Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

Géolocalisation sur la carte : Oise

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | mairie-chaumont-en-vexin.com | ||||

Ses habitants sont appelés les Chaumontois.

Géographie

La commune de Chaumont est située dans le Vexin français, au sud-ouest du département de l'Oise, à 9 km de Gisors, 17 km de Magny-en-Vexin, 18 km d'Auneuil, 20 km de Méru et 28 km de Beauvais.

La commune est traversée par plusieurs cours d'eau :

- La Troësne (ou Troesne), rivière naturelle prenant sa source sur le territoire de la commune d'Hénonville.

- Le canal de Marquemont prenant sa source au hameau du même nom, rejoignant la Troësne à l'est de la commune.

- Le ru du Bras d'Or.

- Le ru du Moulinet prenant sa source dans la propriété du château du Rebetz.

Construite autour d'une butte circulaire centrale s'élevant à environ 125 mètres, recouverte de bois et de prés, entourée au sud par le bois de la Brosse. Elle est construite au bord d'un marécage dû aux nombreuses sources d'eaux qui ont toujours coulé dans la vallée où elle se trouve. La commune se situe à environ 64 mètres d'altitude. La butte centrale n'est pas habitée, mais c'est autour et sur ses flancs que les habitations ont été construites.

Il y a plusieurs hameaux et écarts : Laillerie (ancienne commune), aujourd'hui presque totalement intégrée, Bertichères, Rebetz, le Petit Rebetz et Saint-Brice (autre ancienne commune). La commune est entourée de nombreux lieux-dits témoignant d'une très importante implantation paysanne qui a façonné la commune.

La commune est desservie par une gare située sur la ligne Paris-Saint-Lazare - Gisors-Embranchement et desservie par les trains du Transilien J.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Jamericourt », sur la commune de Jaméricourt, mise en service en 1990[7] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[8],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 10,8 °C et la hauteur de précipitations de 700,9 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 4], « Beauvais-Tillé », sur la commune de Tillé, mise en service en 1944 et à 27 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,6 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,1 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Chaumont-en-Vexin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[14],[15],[16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Chaumont-en-Vexin, une unité urbaine monocommunale[17] de 3 269 habitants en 2017, constituant une ville isolée[18],[19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire regroupe 1 929 communes[20],[21].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (68,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (71,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (61 %), forêts (13,6 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (8,4 %), prairies (7,9 %), zones urbanisées (7,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,5 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Attestée sous la forme latinisée Castrum Calvi Montis en 1112.

Archétype toponymique fréquent en France sous les formes Chaumont, Caumont ou Calmont et qui représente le composé roman chals / caux (issues du latin calvus) ancienne formes masculines de « chauve » (jadis féminin) et mont « colline, éminence, mont », soit « mont chauve »[24],[25].

Histoire

Dans la région autour de la ville, dans le bois de Bertichères sur la commune de Trie-Château, il reste plusieurs traces du néolithique : un dolmen dit de la Pierre trouée et un menhir.

La butte centrale du village était originairement plus petite mais elle a été rehaussée par les premiers constructeurs d'une motte castrale au début du Moyen Âge[26].

En 1182, Philippe Auguste donne des institutions communales à la ville, en échange de la prise en charge par les bourgeois des travaux de fortifications de la ville et d’un service d’ost[27].

Au XIIe siècle Osmond de Chaumont, est seigneur de Chaumont[28] et de Quitry. Un fils de Osmond, Guillaume Ier de Chaumont épouse Isabelle (vers 1101/1104 - † après 1175), dame de Liancourt-Saint-Pierre, fille batarde de Louis le Gros.

Elle fut chef-lieu de district de 1790 à 1795.

- Laillerie et Saint-Brice ont été rattachées à Chaumont entre 1790 et 1794.

- : Chaumont prend le nom de Chaumont-en-Vexin.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

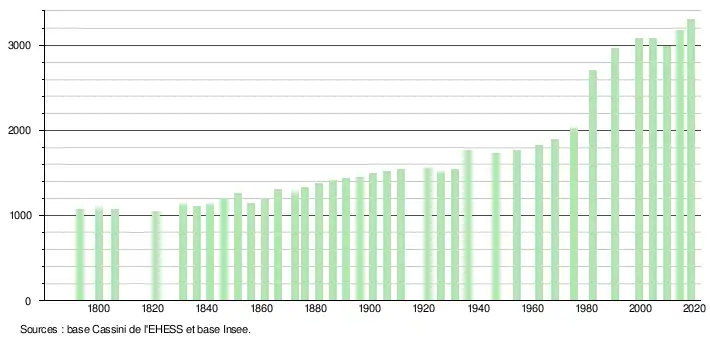

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[32].

En 2018, la commune comptait 3 305 habitants[Note 7], en augmentation de 5,29 % par rapport à 2013 (Oise : +1,44 %, France hors Mayotte : +1,78 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (27 %) est en effet supérieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (17,5 %). À l'instar des répartitions nationale et départementale, la population féminine de la commune est supérieure à la population masculine. Le taux (54 %) est supérieur de plus de deux points au taux national (51,6 %).

La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2007, la suivante :

- 46 % d’hommes (0 à 14 ans = 19 %, 15 à 29 ans = 18,5 %, 30 à 44 ans = 17,4 %, 45 à 59 ans = 23,7 %, plus de 60 ans = 21,4 %) ;

- 54 % de femmes (0 à 14 ans = 15,1 %, 15 à 29 ans = 15,4 %, 30 à 44 ans = 16,5 %, 45 à 59 ans = 21,3 %, plus de 60 ans = 31,8 %).

Enseignement

Le canton de Chaumont-en-Vexin est très vaste (37 communes). C'est la raison pour laquelle une petite ville comme Chaumont possède deux collèges publics : le collège Saint-Exupéry, au sud, et le collège Guy-de-Maupassant, au nord, qui a fait office d'annexe du premier lorsqu'il fut construit.

La commune comprend également des écoles publiques Roger Blondeau, situées place de la Foulerie : une maternelle et une primaire.

Les écoles et collèges de Chaumont-en-Vexin appartiennent à l’académie d'Amiens, située en zone B.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Chaumont-en-Vexin compte deux monuments historiques sur son territoire.

- Église Saint-Jean-Baptiste (classée monument historique[37]), bâtie un peu à l'écart du centre du bourg sur le flanc oriental de la butte du vieux château, et l'on peut uniquement y accéder par des escaliers.

- L'église Saint Jean-Baptiste représente le principal édifice religieux du Vexin français qui date entièrement du XVIe siècle. C'est un édifice très homogène de style gothique flamboyant, construit sous une seule campagne entre 1530 environ et 1554. Seules les clés de voûte, certains éléments du décor du portail du croisillon nord et le clocher affichent le style de la Renaissance ; cependant, le clocher est resté inachevé, et le second clocher et la première travée de la nef avec la façade occidentale n'ont jamais été construits.

- À l'extérieur, le portail du croisillon nord avec son élégant décor flamboyant constitue l'élément le plus remarquable. L'intérieur est vaste et lumineux, et la modénature s'avère complexe et original. Malgré la période avancée, l'on identifie toujours de nombreuses références à l'architecture des XVe et XIVe siècles, dont le transept nettement débordant, la forme des piliers dérivé des piliers fasciculés gothiques, et surtout les chapiteaux de feuillages. Mais contrairement à l'usage à l'apogée de la période gothique, il n'y a pas de triforium, et les élévations du vaisseau central ne comptent que deux niveaux. Quant au plan à déambulatoire sans chapelles rayonnantes, il est propre à un petit nombre d'églises d'Île-de-France, et dérive de la première cathédrale Notre-Dame de Paris. Sinon, c'est de la collégiale de Gisors que vient l'inspiration, et le maître-maçon qui fournit le plan est un proche collaborateur de Jean Grappin.

- Parmi le mobilier, les stalles du XVIe siècle méritent surtout l'attention ; elles proviennent par ailleurs de la collégiale de Gisors. Certains vitraux subsistent d'origine et sont également intéressants ; il s'agit de fragments répartis sur plusieurs verrières et six verrières du transept et du déambulatoire qui comportent encore en majeure partie des éléments de la Renaissance[38].

- Château de Bertichères, des XVIe et XVIIe siècles[39].

On peut également noter d'autres éléments du patrimoine :

- La place centrale de la commune est nommée place de la Foulerie ; c'est ici qu'était foulé le lin provenant des champs des alentours.

- Le couvent des Récollets a été transformé en mairie au début du XXe siècle.

- Le musée Raymond-Pillon (labellisé musée de France) présente les pièces paléontologiques et archéologiques récoltées par R. Pillon, cordonnier, membre de la Société préhistorique de France et officier d'Académie.

- Le site dit Darcy, légué à la commune, est en cours d'aménagement pour y présenter la Grande Carrière ainsi qu'une plage lutétienne à beach-rock. L'ensemble du domaine sera consacré à la biodiversité actuelle et celle, marine, du lutétien en relation avec le musée R.-Pillon.

- La commune possédait quatre portes semblables à celle visible à Trie-Château et qui marquaient les limites de la ville médiévale au XVIe siècle. Elles restèrent en place jusqu'au début du XIXe siècle. Les portes de Liancourt, de Gisors (dit d'Enfer), de Beauvais et Linot.

- L'ancienne chapelle dédiée à Saint-Jean-L’Évangéliste fut édifiée en 1633 au centre du bourg, confisquée puis vendue comme bien national après la Révolution Française. Elle est aujourd'hui une propriété privée.

Personnalités liées à la commune

- Emile Tabary, 1859-1929, Artiste peintre et Photographe y est né.

- Hélène Dieudonné, comédienne y est décédée.

- Roger Caccia, 1904-1990, acteur de cinéma et de théâtre français y est décédé.

- François Heutte, international français de football y est né en 1935

- Michel Bosc, dont le roman Poste restante, éditions Abordables, 2015 (ISBN 978-1-4466-5792-8) se déroule en partie à Chaumont-en-Vexin.

- Emmanuel Godo, essayiste et écrivain, y est né. Il a reçu la médaille de la ville le .

- Georges Avenel, historien de la Révolution française, y est né en 1828.

- Rose Lövembraun, doctoresse déportée et décédée à Auschwitz-Birkenau en 1943, y a travaillé et vécu[réf. nécessaire]. Elle reste la seule et unique déportée de la ville de Chaumont-en-Vexin[réf. nécessaire].

- Nicolas Bréhal (Gérald Solnitzki), prix Renaudot 1993 pour Les Corps célestes et directeur du Mercure de France, a habité la commune[réf. nécessaire].

- Jules-Gustave Flammermont, Historien, y est né le mort à Lille le .

- Paul Avenel, écrivain, poète, goguettier, dramaturge, chansonnier et journaliste y est né le , mort à Bougival le .

- André Jacques Auguste du Pille, Homme politique et peintre, y est né le et y est mort en .

Héraldique

|

Blason | D’argent à la montagne de sinople surmontée d’un soleil d’argent rayonnant de gueules[40] |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Événements

Un salon du livre est organisé tous les ans vers la mi-mai.

Il existe deux golfs à Chaumont-en-Vexin : le golf de Rebetz situé à l'est, celui de Bertichères à l'ouest. Les deux ont été construits dans la propriété de châteaux locaux de style Renaissance tardive.

Divers spécimens de coquillages essentiellement du lutétien ont été découverts dans des carrières sablonneuses près de la commune par l'archéologue Raymond Pillon, dont certains spécimens uniques.

Le platane de la place de la Foulerie a reçu le label "Arbre Remarquable de France" le , décerné par l'association A.R.B.R.E.S.[41],[42]. Il aurait été planté vers 1800 par le jardinier de Rebetz à partir de graines rapportées de Syrie[réf. nécessaire].

Voir aussi

Bibliographie

- Jacques Germand et Michel Morel, « Chaumont-en-Vexin », Revue archéologique de Picardie, vol. 16, , p. 153-156 (ISSN 2104-3914, DOI 10.3406/pica.1999.2057)

- Jean-Baptiste Frion, « Description, historique et statistique de la ville de Chaumont-en-Vexin », D. Pere Beauvais, 1867. Livre ancien. (ISBN 9782877600262)

Articles connexes

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2021, millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2020, date de référence statistique : 1er janvier 2018.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Jamericourt - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Chaumont-en-Vexin et Jaméricourt », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Jamericourt - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Chaumont-en-Vexin et Tillé », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Chaumont-en-Vexin », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Librairie Guénégaud 1979. p. 133.

- François de Beaurepaire, Les noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, éditions Picard, 1981, p. 85.

- André Chatelain, L'évolution des châteaux forts dans la France au Moyen Âge, Editions Publitotal, .

- André Chédeville, « Le mouvement communal en France aux XIe et XIIe siècles, ses éléments constitutifs et ses relations avec le pouvoir royal » in Robert Favreau, Régis Rech et Yves-Jean Riou (directeurs), Bonnes villes du Poitou et des pays charentais (XIIe-XVIIIe siècles) : Actes du colloque tenu à Saint-Jean-d’Angély les 24-25 septembre 1999, publiés par la Société des antiquaires de l'Ouest in Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest et des Musées de Poitiers, 5e série, tome VIII (2002), à Poitiers. (ISBN 2-9519441-0-1), p. 22

- La Seigneurie de Chaumont–en–Vexin

- Liste des maires sur le site officiel, consulté le 13 octobre 2010

- « Chaumont-en-Vexin », Cartes de France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

- « Évolution et structure de la population à Chaumont-en-Vexin en 2007 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Résultats du recensement de la population de l'Oise en 2007 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Église Saint-Jean-Baptiste », notice no PA00114586, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Maryse Bideault et Claudine Lautier, Île-de-France Gothique 1 : Les églises de la vallée de l'Oise et du Beauvaisis, Paris, A. Picard, , 412 p. (ISBN 2-7084-0352-4), p. 164-169.

- « Château de Bertichères », notice no PA60000034, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- http://mairie-chaumont-en-vexin.com/index.php?client_name=197340_60143

- « Flore Chaumont Vexin Thelle », sur http://flore-chaumont-vexin-thelle.fr (consulté le ).

- « Association A.R.B.R.E.S. », sur https://www.arbres.org/ (consulté le ).

- Portail de l’Oise

- Portail des communes de France