Astrophotographie

L'astrophotographie, souvent appelée simplement astrophoto (AP), est une discipline de l'astronomie et de la photographie qui consiste à photographier des objets célestes.

Histoire

XIXe siècle

L'importance de la photographie en matière d'astronomie a été comprise dès l'invention du daguerréotype : en 1839 , François Arago, astronome directeur des observations à l'Observatoire de Paris, propose à la chambre des députés d'acheter le procédé de Louis Daguerre « pour le mettre à disposition de la France et du monde »[1].

La première utilisation de l'astrophotographie est créditée à John William Draper le pour un daguerréotype de la Lune[note 1].

La première photographie stellaire est quant à elle attribuée à Bond et Whipple. Il s'agit également d'un daguerréotype, mais de l'étoile Véga, principale étoile de la constellation de la Lyre. Ce cliché a été réalisé dans la nuit du 16 au avec la lunette de l'observatoire de l'université Harvard.

Le premier objet du ciel profond photographié est la grande nébuleuse d'Orion, prise le par Henry Draper, le fils de John William Draper avec un instrument de 28 cm de diamètre sur une plaque photographique au collodion humide.

Le , des photographies montrant à la fois le noyau et la queue d'une comète (C/1881 K1) sont obtenues pour la première fois, indépendamment au cours de la même nuit, par Henry Draper et par Andrew Ainslie Common[2]. Quelques jours plus tard, le , c'est au tour de Jules Janssen de photographier la même comète depuis l'observatoire de Meudon sur un télescope de 51 cm (f/3) avec une exposition de trente minutes[2].

À la même époque, en Grande-Bretagne, Andrew Ainslie Common réalise aussi une photographie de la nébuleuse le dans son observatoire à Ealing, près de Londres. Celle-ci révélera plus de détails que l'œil humain ne put en percevoir. Ce cliché, résultat d'une pose de 60 minutes, a été fait au foyer d'un télescope de type Newton de 91 cm de diamètre et valut à son propriétaire la médaille d'or de la Royal Astronomical Society en 1884[3].

En France, sous l'élan des frères Paul et Prosper Henry, qui avaient déjà réalisé des clichés du ciel à l'aide d'un instrument de leur fabrication, les 56 membres du congrès international d'astronomie tenu à Paris en avril 1887 décident de créer la Carte du Ciel. Cette entreprise, commencée en 1889, impliquera 18 observatoires situés dans le monde entier. En une soixantaine d'années, le projet couvre quasiment tout le ciel. Il prend fin officiellement en 1970.

_30_juillet_1897.tif.jpg.webp) Galaxie du Tourbillon le par l'observatoire de Meudon.

Galaxie du Tourbillon le par l'observatoire de Meudon. Croissant de Lune le par l'Observatoire de Paris.

Croissant de Lune le par l'Observatoire de Paris. Couronne solaire lors d'une éclipse totale à Wadesboro (USA) le par le professeur Samuel Pierpont Langley.

Couronne solaire lors d'une éclipse totale à Wadesboro (USA) le par le professeur Samuel Pierpont Langley.

À partir du XXe siècle

En 1909, le célèbre télescope de 60 pouces (1,52 m) du mont Wilson est mis en service. Équipé de plaques photographiques révolutionnaires, ces dernières enregistreront des astres cent fois plus faibles qu'auparavant, mais au prix d'une dizaine d'heures de pose réparties sur plusieurs nuits.

En 1918, un autre télescope de 100 pouces (2,54 m) est installé à côté et ces deux instruments, alors les plus puissants du monde, serviront à prouver que les nébuleuses spirales, comme on les nommait à l'époque, sont en fait d'autres galaxies et n'appartiennent pas à notre Voie lactée. C'est le célèbre astronome Edwin Hubble en 1924, qui à l'aide de ces mêmes télescopes prouvera ce fait en découvrant des céphéides dans les nébuleuses M31 (la Galaxie d'Andromède), M33 (la Galaxie du Triangle) et NGC 6822 (la Galaxie de Barnard).

En 1949, au Mont Palomar, l'installation de deux télescopes géants pour l'époque révolutionnera une fois de plus la photographie stellaire en offrant des clichés astronomiques d'une précision si grande qu'ils sont encore utilisés de nos jours. Il s'agit du télescope Hale de 5 mètres de diamètre et d'un télescope de Schmidt de 1,22 m de diamètre célèbre pour avoir réalisé le « Sky Atlas » de 1950 à 1958.

Ces clichés étaient réalisés avec les toutes récentes plaques photographiques Kodak 103a, utilisées jusque dans les années 1980. Ces clichés montraient des étoiles 10 fois plus faibles que celles des clichés réalisés au mont Wilson mais avec seulement 30 min de pose.

Malgré tout, depuis les années 1970 et l'invention du capteur CCD par les laboratoires Bell Telephone en 1969, les plaques photographiques disparurent peu à peu des observatoires professionnels pour plusieurs raisons :

- Absence de réciprocité aux faibles éclairements ;

- Sensibilité accrue ;

- Linéarité photométrique ;

- Facilité de stockage de l'information.

Même si dans les mêmes années, des progrès avaient été faits dans le domaine des émulsions photographiques (hypersensibilisation) et dans les procédés d'amplification de la lumière, les années 1980 ont vu la mort de la photographie dans les observatoires professionnels.

Désormais, les capteurs CCD sont partout et le plus gros capteur CCD (en fait une mosaïque de 12 capteurs CCD élémentaires) est celui équipant le télescope CFHT (Canada France Hawaï Telescope) avec 100 millions de pixels[4].

Dans la course ultime à l'image la plus parfaite, la plus précise et la plus lointaine, il a été décidé de construire un télescope qui serait complètement affranchi des turbulences atmosphériques et des caprices de la météo. Dans cette optique, le Télescope spatial Hubble a été lancé en avril 1990 afin d'étudier les confins de l'univers et d'apporter des réponses aux astronomes sur les galaxies et les quasars lointains.

Muni d'un miroir de 2,40 m de diamètre et opérant hors de l'atmosphère, il est capable d'enregistrer des astres aussi faibles que la magnitude 30 soit 100 fois plus faibles que le 5 m du Mont Palomar en 1949.

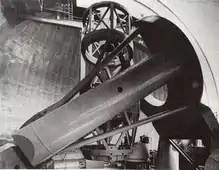

Télescope de 2,54 m au Mont Wilson.

Télescope de 2,54 m au Mont Wilson. Télescope Hale de 5 m au Mont Palomar.

Télescope Hale de 5 m au Mont Palomar. Télescope spatial Hubble en orbite terrestre.

Télescope spatial Hubble en orbite terrestre.

Catégories

On peut distinguer plusieurs catégories d'astrophotographie :

- l'astrophotographie lunaire, qui concerne la Lune ;

- l'astrophotographie planétaire, qui concerne les 7 autres planètes du système solaire et leurs satellites ;

- l'astrophotographie de ciel profond, qui, par opposition aux précédentes, s'intéresse aux objets célestes de faible magnitude, comme les galaxies, les nébuleuses, etc. ;

- l'astrophotographie à grand champ, qui vise à la recherche d'astres errants tels que les comètes ou les astéroïdes ou qui vise la photographie de constellations en entier ;

- la photographie solaire, qui étudie les changements d'apparence de la photosphère et de la chromosphère du Soleil, en particulier l'évolution des taches solaires.

Les trois premières catégories sont généralement en ordre croissant de difficulté de réalisation. Ainsi, photographier la Lune peut se faire avec l'appareil photo seul. La principale difficulté de cette catégorie d'astrophoto est d'éviter la surexposition.

Après la Lune, les planètes sont les objets les plus faciles à repérer et observer. Cependant, en saisir les détails invisibles à l'œil nu est un peu plus difficile. Une mauvaise maîtrise de l'astrophoto planétaire entraîne un disque blanc de la planète en question.

Matériel et techniques

Le matériel et les techniques utilisés peuvent varier selon la catégorie d'astrophotos réalisées. L'astrophotographe peut ainsi faire des astrophotographies :

- Sur trépied

- Sur monture avec suivi manuel ou motorisé

- au foyer

- en afocale

- avec une planchette équatoriale, dont la construction est accessible à tout bricoleur

Selon le matériel utilisé, les techniques vont différer légèrement. Cependant, les grandes lignes demeurent les mêmes pour tout type d'astrophotos :

- Préparation du matériel (Mise en station),

- Sélection de l'objet à photographier,

- Sélection de la technique et du capteur (webcam, appareil photographique numérique, CCD...)

- Sélection de la focale (grand champ, zoom, télescope, lentille de Barlow...)

- Sélection du temps des poses (durée en secondes : 30 s, 60 s...)

- Sélection des filtres

- La prise de vues

- Le sujet,

- Les darks : ce sont les photos prises avec le même temps de pose que les photos du sujet mais avec le cache sur l'objectif. Cela permet de révéler le signal thermique et une partie du bruit numérique.

- Les flats : en français « plage lumineuse uniforme » (P.L.U.) : ces photos sont réalisées en mode « Priorité Ouverture » sur une surface uniformément éclairée, sans modifier notamment la mise au point. Cela permet de révéler le vignettage et les éventuelles taches dans le train optique.

- Les offset : ce sont les photos prises avec le temps de pose le plus rapide disponible sur l'appareil photo numérique. Cela permet de révéler le signal de lecture du capteur.

- Le traitement

- Prétraitement (organisation, sélection)

- Traitement (alignement, addition...)

- Post-traitement (amélioration)

Notes et références

Notes

- Louis Jacques Mandé Daguerre, inventeur du procédé photographique qui portera son nom, avait fait l'année plus tôt une photographie de la Lune, mais celle-ci n'était qu'une tache floue

Références

- Archives photographiques de l'Observatoire de Paris, consulté le 2 octobre 2015.

- (en) Irish Astronomical Journal, 1999 (January), 26(1), 33 C/1881 K1: A Forgotten Great Comet of the Nineteenth Century, consulté le 2 octobre 2015

- Photographie de la nébuleuse d'Orion par A.A. Common

- Photographies du capteur CCD équipant le Télescope CFH

Bibliographie

- Patrick Lécureuil (préf. Roland Lehoucq), Photographier le ciel en numérique : appareils photo, caméras vidéo et CCD, prise de vue et traitement des images, Paris, Vuibert, , 3e éd., 240 p. (ISBN 978-2-311-01399-3, notice BnF no FRBNF43806738).

- Patrick Lécureuil (préf. Hubert Reeves), Découvrir l'astronomie : Observer le ciel. Choisir son matériel. Débuter en astrophotographie, Paris, Vuibert, coll. « Vulgarisations », , 256 p. (ISBN 978-2-311-01377-1, notice BnF no FRBNF44374669)

- Thierry Legault, Astrophotographie, Paris, Eyrolles, , 166 p. (ISBN 978-2-212-13541-1, notice BnF no FRBNF43630345)

- Thierry Legault, Les secrets de l'astrophoto : Matériel - Technique - Observation, Paris, Eyrolles, coll. « Secrets de photographes », , 3e éd., 200 p. (ISBN 978-2-212-14428-4, notice BnF no FRBNF45102301)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Astropixel.org : astrophotographie du ciel et de l'espace. Nombreuses photographies et images ccd de paysages nocturnes, de nébuleuses, de galaxies, ainsi que d'éruptions solaire.

- Explication du compositage d'images sur le site de DeepSkyStacker.

- Astrophotographie: 10 conseils pour bien débuter, Astrofiles

- Portail de l’astronomie

- Portail de la photographie