marâtre

Français

Étymologie

- (Vers 1140) De l’ancien français marastre, du latin matrastra (« belle-mère »), qui a remplacé le classique noverca. Les belles-mères n’étant pas toujours tendres envers les enfants d’un premier mariage comme en témoigne le vers français médiéval De mauvaise marastre est l’amour moult petite, on comprend aisément que le terme marâtre soit devenu synonyme de mauvaise belle-mère[1]. Toutefois, il est aujourd’hui également devenu synonyme de mauvaise mère y compris pour désigner la mère biologique.

Nom commun 1

| Singulier | Pluriel |

|---|---|

| marâtre | marâtres |

| \ma.ʁɑtʁ\ | |

marâtre \ma.ʁɑtʁ\ féminin (pour un homme on dit : parâtre)

- (Désuet) Belle-mère, femme du père par rapport aux enfants qu’il a eus d’un précédent mariage.

- J’affectai les chagrins d’une injuste marâtre. — (Jean Racine, Phèdre, 1677)

- Françoise de Plaix, la femme qu'il épousa, lui donna trois autres enfants : deux filles, Madeleine et Claude ; un fils , Nicolas. — Vous savez que , si rien au monde ne vaut une mère, rien n'est pire qu'une marâtre, — si ce n'est une belle-mère. — Donc Françoise de Plaix, comme une vraie marâtre qu'elle était, aimait peu les enfants de l'autre lit, et tâchait de favoriser les siens de tout ce qu'elle pouvait tirer de son côté et du leur. — (Théophile Gautier, « Paul Scarron », (1844, dans La Revue des deux Mondes), chap. 10 de Les grotesques part. 2 , Paris : chez Michel Lévy frères, 1856, p. 342)

- (Péjoratif) Mauvaise belle-mère.

- Maintenant, Julie voulait vivre pour préserver son enfant du joug effroyable sous lequel une marâtre pouvait étouffer la vie de cette chère créature. — (Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, Paris, 1832)

- S’il arrive de temps à autre que des enfants aient à se plaindre des traitements d’un parâtre ou d’une marâtre, ou seulement de certaines préférences, il n’en est pas moins vrai, […], les secondes noces, au lieu d’être un mal pour eux, leurs sont incontestablement avantageuses. — (Alfred Naquet, Vers l’union libre, E. Juven, Paris, 1908)

- Mauvaise mère.

- Ce n’est pas une mère, c’est une marâtre.

- La nature a été une véritable marâtre envers cet homme.

- Et moi, jeté au dernier rang par une providence marâtre, moi à qui elle a donné un cœur noble et pas mille francs de rente, […] moi, refuser un plaisir qui s’offre ! — (Stendhal, Le Rouge et le noir, 1830)

Nom commun 2

| Singulier | Pluriel |

|---|---|

| marâtre | marâtres |

| \ma.ʁɑtʁ\ | |

Haut fourneau en maçonnerie.

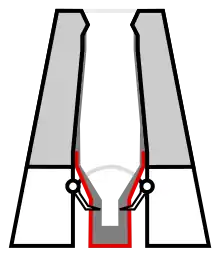

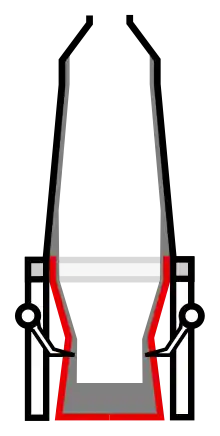

Haut fourneau à marâtre.

marâtre \ma.ʁɑtʁ\ féminin

- (Métallurgie) Désigne des gueuses de haut fourneau renforçant l’appareil de briques ou de pierre qui constituait la cuve d’un haut fourneau ou d’un four d’affinerie, du temps où ceux-ci étaient bâtis en pierres[2].

- (Par extension) Poutre circulaire supportant le haut de la cuve d’un haut fourneau, à sa jonction entre le creuset qui collecte les matériaux en fusion, et la cuve, qui canalise les gaz et les matières enfournées. Un haut fourneau construit ainsi est dit à marâtre. Cette conception est en voie de disparition[2].

Traductions

Mauvaise belle-mère

- Espagnol : madrastra (es) féminin

- Espéranto : bopatrinaĉo (eo), duonpatrinaĉo (eo)

- Tchèque : macecha (cs)

Prononciation

- Suisse (canton du Valais) : écouter « marâtre [Prononciation ?] »

Voir aussi

- marâtre sur l’encyclopédie Wikipédia

Références

- « marâtre », dans Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877 → consulter cet ouvrage

- Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition, 1932-1935 (marâtre)

- Lexilogos

- Jacques Corbion, Le savoir…fer : glossaire du haut fourneau : Le langage… (savoureux, parfois) des hommes du fer et de la zone fonte, du mineur au… cokier d’hier et d’aujourd’hui, préf. de Yvon Lamy, 1989, p. M14

Cet article est issu de Wiktionary. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.