Taenia saginata

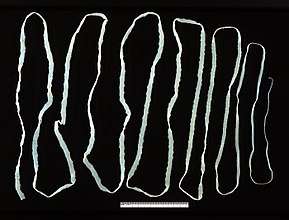

Tænia saginata est une espèce de vers plat de la classe des cestodes. Il est appelé tænia inerme en raison de l'absence de crochets sur son scolex, lequel présente en revanche quatre ventouses. Il est également appelé tænia du bœuf ou encore ver solitaire car il n'y a généralement pas d'autre parasitose associée. Le corps du parasite adulte est un long ruban qui mesure de 4 à 10 m de long et comporte de 500 à 2 000 anneaux. Son hôte intermédiaire est le bœuf. La contamination de l'homme se fait par ingestion de viande pas assez cuite, et est aujourd'hui beaucoup plus fréquente dans les pays industrialisés que la contamination par Taenia solium. T. saginata est en fait cosmopolite.

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Plathelminthes |

| Classe | Cestoda |

| Sous-classe | Eucestoda |

| Ordre | Cyclophyllidea |

| Famille | Tæniidæ |

| Genre | Tænia |

Nom binominal

Goeze, 1782

Les anneaux mûrs se détachent et sont excrétés en traversant activement le sphincter anal. Les premiers anneaux apparaissent dans les selles 2 à 3 mois après le repas infectant.

Le plus souvent taenia saguinata est asymptomatique. Les symptômes digestifs (rares) sont : nausées, diarrhées, douleurs très fortes, voire insupportables dans la région du foie en étant à jeun. Sensation de froid au nombril et de succion interne. L’appétit peut également être perturbé, parfois par une faim insatiable ou inversement, voir alternance des deux. Peuvent aussi apparaître des coliques fortes et douloureuses et une très mauvaise haleine, ainsi que des selles, souvent molles et perturbées, accompagnées d'odeurs fétides. D' autres symptômes encore plus rares peuvent également apparaître, tels que: des vertiges, sensation de chat dans la gorge couplée à des toux et des remontées continuelles de glaires. L'apparition ou augmentation des acouphènes, voir de l'hyperacousie a aussi été notée, de même que la paranoïa et l'envie d'isolement.

La maladie provoquée est appelée tæniasis. Le diagnostic est aisé uniquement si les proglottis sont visibles dans les selles. Le malade peut alors amener spontanément au médecin les proglottis (anneaux) à ramifications utérines fines, nombreuses et caractéristiques au microscope.

Morphologie

Blanchâtre, précédé d'une minuscule tête ou scolex piriforme, à quatre ventouses de fixation, le corps de l'adulte est un long ruban (4 à 10 m[1]) formé de segments successifs, les anneaux ou proglottis, qui portent un pore génital latéral dont la répartition le long de la chaîne est irrégulièrement alterne. En bout de chaîne, les anneaux gravides, plus longs que larges, mesurent 18 mm sur 5 mm.

Biologie

Presque toujours solitaire (immunité « de préséance »), l'adulte, fixé à la muqueuse duodénale par son scolex, vit étiré dans la lumière du grêle.

La zone germinative antérieure bourgeonne sans cesse de nouveaux anneaux qui mûrissent progressivement, acquièrent des organes reproducteurs hermaphrodites, et, en bout de chaîne (et d'évolution), ne sont plus que des sacs bourrés d'embryophores sphériques de 30 à 40 microns de diamètre, à coque épaisse radiée, contenant l'embryon hexacanthe.

Ces anneaux gravides ou cucurbitains se détachent isolément de la chaîne et gagnent le milieu extérieur en franchissant activement, entre les selles, le sphincter anal. Essaimés par dessiccation de l'anneau, les embryophores infectieux souillent la terre et la pâture des bovidés, hôtes intermédiaires. Arrivé dans l'intestin du bœuf, l'embryon hexacanthe, libéré par la digestion, traverse la paroi et, par voie sanguine, gagne le tissu musculaire où il se vésicule et s'enkyste, donnant le cysticerque (Cysticercus bovis).

C'est en consommant la viande de bœuf parasitée insuffisamment cuite que l'homme s'infecte. Libéré dans le duodénum, le cysticerque dévagine son scolex, se fixe à la paroi et commence à bourgeonner sa chaîne. Les premiers anneaux apparaissent dans les selles 2 à 3 mois après le repas infectant.

L'autoinfestation par les anneaux ou les œufs (souvent des embryophores) est impossible pour l'homme, contrairement à Taenia solium.

Clinique

Le téniasis à T. saginata est une maladie bénigne, le plus souvent asymptomatique, révélée seulement par la sortie, au troisième ou quatrième mois, des premiers proglottis, et qui cède facilement à un traitement adapté.

Diagnostic

Il est aisé, le malade peut amener spontanément au médecin les proglottis à ramifications utérines fines et nombreuses, caractéristiques de cette infestation.

Traitement

Le niclosamide (Yomesan) est le traitement de premier choix des infestations par vers de type Tænia.

Liens externes

- (en) Référence Animal Diversity Web : Taenia saginata (consulté le )

- (en) Référence BioLib : Taenia saginata (Goeze, 1782) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Taenia saginata (consulté le )

- (en) Référence uBio : Taenia saginata Goeze 1782 (consulté le )

Notes et références

- V. Luyasu, X. Dekoninck, J.C. Coche et J.C. Debongnie, « Un Taenia saginata découvert en endoscopie et extrait par la bouche », Bulletin de la Société française de parasitologie, vol. 19, no 1, (lire en ligne)

- Portail de la médecine

- Portail de la zoologie

- Portail de la parasitologie