Erysipelothrix rhusiopathiae

Erysipelothrix rhusiopathiae est une bactérie à Gram positif en forme de bâtonnet. Répandue dans le monde entier, ubiquiste, E. rhusiopathiae a d’abord été considérée comme un agent pathogène pour l’animal chez qui elle est responsable d’un érysipèle. La zoonose transmise par cette bactérie est appelée rouget du porc chez l'Homme (ou encore erysipéloïde de Rosenbach, érythème migrateur, érysipélotrichose, ou enfin maladie des poissonniers); elle est considérée, en France, comme une maladie professionnelle. Les dindes et les porcs sont les espèces les plus fréquemment atteintes, mais des cas ont été signalés chez d’autres espèces d’oiseaux, des poissons et des reptiles[1].

| Règne | Bacteria |

|---|---|

| Embranchement | Firmicutes |

| Classe | Mollicutes |

| Ordre | Anaeroplasmatales |

| Famille | Erysipelotrichidae |

| Genre | Erysipelothrix |

Nom binominal

(Migula 1900) Buchanan 1918

La maladie humaine appelée érysipèle n’est pas due à E. rhusiopathiae mais à différentes bactéries, des genres Streptocoque et Staphylocoque.

Pathogénie

Chez l’Homme les infections à E. rhusiopathiae se présentent le plus souvent sous une forme cutanée atténuée connue sous le nom d’érysipélotrichose. E. rhusiopathie peut provoquer une cellulite (phlegmon) indolore, le plus souvent rencontrée chez les personnes qui manipulent du poisson ou de la viande crue[2]. La contamination se fait généralement par des plaies de la main. La bactériémie et l’endocardite sont des complications rares[3],[4]. En raison de la rareté des cas rapportés chez l’homme, les infections à E. rhusiopathie ne sont pas toujours identifiées lors de leur survenue[1].

Caractères bactériologiques

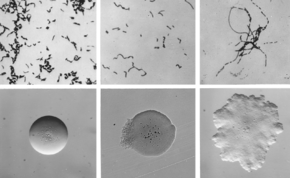

Morphologie

Bacilles immobiles et très fins (2 microns sur 0,2 à 0,4 micron), Gram positif, anaérobie ou aérobie facultatif.

Culture

Très petites colonies transparentes de 0,1 mm, alpha-hémolytiques. Catalase -, H2S + à l'inverse de Listeria monocytogenes.

Pouvoir pathogène expérimental

L'inoculation intrapéritonéale à la souris provoque une septicémie rapidement mortelle.

Ce bacille est tué par un chauffage à 70 °C durant 5 à 10 min, ainsi que par des solutions de phénol, de soude ou de crésol.

Diagnostic

Assez difficile : la culture doit se faire à partir d'une petite biopsie pratiquée au bord de la lésion.

Clinique

Prophylaxie

Vaccination des porcs.

Traitement

Pénicilline (macrolides en cas d'intolérance).

Législation en France

Voir aussi

Le rouget du porc, Louis-Michel-Emmanuel L'Hostis, Ed du Nord, Paris 1927.

Notes et références

- C. Brooke et T. Riley, « Erysipelothrix rhusiopathiae: bacteriology, epidemiology and clinical manifestations of an occupational pathogen », J Med Microbiol, vol. 48, no 9, , p. 789-99 (PMID 10482289)

- L. Lehane et G. Rawlin, « Topically acquired bacterial zoonoses from fish: a review », Med J Aust, vol. 173, no 5, , p. 256-9 (PMID 11130351)

- P. Brouqui et D. Raoult, « Endocarditis due to rare and fastidious bacteria », Clin Microbiol Rev, vol. 14, no 1, , p. 177-207 (PMID 11148009)

- I. Nassar, R. de la Llana, P. Garrido et R. Martinez-Sanz, « Mitro-aortic infective endocarditis produced by Erysipelothrix rhusiopathiae: case report and review of the literature », J Heart Valve Dis, vol. 14, no 3, , p. 320-4 (PMID 15974525)

Liens externes

- (en) Référence Catalogue of Life : Erysipelothrix rhusiopathiae (Migula 1900) Buchanan 1918 (Approved Lists 1980)

- (en) Référence NCBI : Erysipelothrix rhusiopathiae

- Dictionnaire de Bactériologie vétérinaire

- Abrégé de bactériologie médicale

- Erysipélothrix

- Dossier PDF Rouget du porc

- Dossier zoonoses de l'INRS

- Pathologies d’inoculation dossier PDF

- Pathologies d’inoculation Faculté de Grenoble

- Erysipèle Erysipéloïde

- Fiche CNRS

- Aspects Cliniques

- Louis Thuillier

- Emmanuel Leclainche

- Portail de la microbiologie

- Portail de la biochimie