Chlorose (médecine)

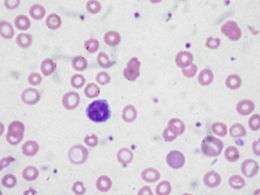

Dans le domaine médical, la chlorose, ou morbus virgineus (maladie des jeunes filles), appelée aussi les pâles couleurs ou anémie essentielle des jeunes filles, désignait une forme d'anémie ferriprive devant son nom à la teinte verdâtre de la peau du patient. Ses symptômes sont habituellement le manque d'énergie, l'essoufflement, la dyspepsie, les maux de tête, le manque d'appétit ou un appétit capricieux et l'aménorrhée. Cette maladie était depuis l'Antiquité et jusqu'au début du XXe siècle considérée comme liée à des troubles sexuels (à cause de l'aménorrhée) ou nerveux (hystérie), liés à la nature particulière prêtée aux femmes. Le diagnostic actuellement porté sur cette maladie est celui d'anémie hypochrome, liée essentiellement à diverses formes de malnutrition.

Le mot vient du grec χλωρός (chlôros), qui veut dire « de couleur jaune verdâtre ».

Histoire

Une maladie « sexuée »

En 1554, dans Medicinalium epistolarum misellanea, le médecin allemand Johannes Lange (1485-1565) décrit cet état comme « la maladie des vierges » (morbus virgineus). Sa prescription, qui reprend les conseils d'Hippocrate, était que les patientes devaient « vivre avec des hommes et copuler. Si elles viennent à enfanter, elle guériront »[1]. Le terme « chlorose » a été utilisé pour la première fois en 1615 par Jean Varandal, professeur de médecine à Montpellier, dans son De morbis et affectibus mulierum, d'après le grec chlôros (χλωρός), dont le sens est « d'un vert tendre », « vert pâle », « blafard », mais aussi « frais, nouveau » (en fait, la couleur du jeune feuillage au printemps), pour désigner cette maladie dont les symptômes étaient déjà connus au temps d'Hippocrate. Varandal, comme Lange avant lui, se référaient d'ailleurs aux ouvrages de ce « père de la Médecine », plus précisément le Prorrhètikos (Traité sur le pronostic des maladies) et De la maladie des jeunes filles. Il constate que cette maladie se développe « chez les jeunes filles les plus nobles et les plus belles, chez les veuves ou autres vivant dans l'abstinence de tout rapport sexuel »[2]. Ambroise Paré, qui remarque en outre que « les filles villageoises » qui travaillent et vivent au grand air n'ont point ces symptômes, conseille aussi le mariage en guise de remède[3].

Cet état de santé est donc désigné de divers noms : chlorose (Varandal), morbus virgineus (Lange), febris amatoria (fièvre amoureuse) (Brochin), febris alba (fièvre blanche) (Mercato), palles couleurs (Ambroise Paré), maladie blanche (Sauvage). En Angleterre, le Dictionnaire de la langue vulgaire de 1811, de Francis Grose, définissait la « maladie verte » (green sickness, comme on l'appelle en anglais), comme « la maladie des jeunes filles occasionnée par le célibat »[4]. On soupçonnait même les jeunes filles de se rendre malades exprès, pour se donner une pâleur intéressante, les « pasles couleurs », comme l'affirme Montaigne dans le premier livre des Essais, au chapitre XIV.

Cette affection considérée en général comme spécifique aux femmes, bien qu'on la diagnostique aussi chez des jeunes enfants et parfois des hommes adultes, a comme symptômes majeurs la pâleur (aveu involontaire du désir amoureux féminin, pense la vox populi) et l'absence de règles. On la soigne alors par des vomitifs et des purgatifs (pour extirper les « mauvaises » humeurs), des cautères sur les jambes et l'inévitable saignée, mais aussi par des fortifiants[5], comme les eaux minérales ferrugineuses, le quinquina, l'absinthe, la limaille de fer avec du vin blanc, de l'opium, du tanin, du safran, en décoction ou en pilules[6]. Selon les théories empiriques, le fer, associé au dieu de la guerre Mars et à la « planète rouge », liés dans l'imaginaire collectif au sang et à la guerre, redonne de la force au sang affaibli (traitement martial). Mais ce n'est qu'en 1713 que Louis Lemery et Étienne-François Geoffroy découvrent expérimentalement que le fer est un constituant du sang[7].

En 1681, le médecin anglais Thomas Sydenham classe la chlorose comme maladie hystérique affectant non seulement les jeunes adolescentes, mais aussi « de jeunes femmes minces et maladives qui semblent atteintes de consomption ». Il recommandait lui aussi du fer comme traitement : « au sang épuisé ou languissant, il donne un regain d'énergie, un coup de fouet grâce auquel les esprits animaux qui sont prostrés et comme affaissés sous leur propre poids sont relevés et stimulés ». Les œuvres de Sydenham, l'« Hippocrate anglais », sont encore éditées et traduites en français en 1838[8], et il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour qu'on cesse d'imputer la chlorose à des causes nerveuses ou morales qui l'apparentent à l'anorexie mentale et qu'on considère l'altération du sang non comme une conséquence mais comme la cause de l'affection[9]. Car le corps médical reste longtemps persuadé que la maladie est un trouble physiologique et psychologique lié à sexualité et à la sensibilité féminines. Ainsi Casanova (1725-1798) parle brièvement de la chlorose dans Histoire de ma vie, notant qu'il y a des médecins pour croire qu'elle résulte du plaisir solitaire, faisant probablement allusion au célèbre André Tissot (1728-1797), auteur de L'Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation (1761).

À la fin du XVIIIe siècle on recommande divers dérivatifs pour constamment occuper l'esprit des jeunes chlorotiques. Le bal est ainsi parfois proposé comme « diversion mentale » et pour « donner du mouvement à une circulation engourdie », de même que les promenades à pied, le jeu de volant, l'équitation[10], dont les effets salutaires sont signalés par le docteur Chambon qui souhaiterait que « les filles montassent à la manière des hommes ». Le mariage reste cependant la panacée car « il est d'observation que les plaisirs de l'amour provoquent les règles »[11]. On teste aussi de nouveaux traitements, mais les thérapies préconisées par certains médecins tout au long du XIXe siècle frisent parfois le sadisme et la cruauté par leur aspect sourdement punitif[12].

En 1845 Auguste Saint-Arroman (en), dans un curieux ouvrage intitulé De l'Action du café, du thé et du chocolat sur la santé, et de leur influence sur l'intelligence et le moral de l'homme (Turin, 1845) où il considère que consommer du chocolat est nocif pour les jeunes, préconise un « chocolat médicinal » (contenant de la limaille de fer) pour soigner la chlorose. Car, si l'utilisation de composés ferreux pour soigner la chlorose reste controversée, les médecins, même ceux qui croient à l'origine nerveuse de la chlorose, prescrivent empiriquement des « préparations martiales »[13]. Même si les théories diffèrent sur le mode d'action du fer, les pilules du docteur Blaud (sulfate de fer et carbonate de potassium), puis les « Petites pilules Pink pour les personnes pâles » (les P.P.P.P.P.P.) sont très à la mode[14].

Une « maladie du sang »

Les termes d'anémie et d'hydrémie apparaissent en 1843, mais les médecins, comme Joseph Marie Jules Parrot (1829-1883) refusent encore en 1874 de « confondre la chlorose avec l'anémie »[9]. Dans les Leçons cliniques et didactiques (1824), Reuben Ludlam réfute vigoureusement l'idée que la chlorose soit une « maladie du sang »[15]. Armand Trousseau en 1872 distingue la fausse chlorose (due à la syphilis ou la tuberculose) et la chlorose vraie, car pour lui aussi la chlorose est bien une maladie nerveuse entraînant consomption et anémie, et non l'inverse[7]. Pourtant, en 1863 Sigismond Jaccoud (1830-1913) est forcé d'admettre, avec les progrès de la biologie, que c'est bien la diminution des globules rouges qui est la « lésion constante »[9].

Dans la deuxième partie du XIXe siècle la chlorose augmente fortement dans toute l'Europe et même aux États-Unis, ce qu'on a du mal à expliquer à l'époque où on ne pense pas à incriminer les mauvaises conditions de vie et de travail, mais il est possible que sous ce nom soient aussi diagnostiquées toutes sortes d'anémies secondaires, liées à d'autres affections, comme la tuberculose ou l'ulcère gastrique[7]. En 1887, Andrew Clark, médecin au London Hospital liste les causes possibles des chloroses, entre autres, le corset si serré qu'il diminue la quantité de nourriture ingérée, le mauvais air, l'exercice physique insuffisant, l'exercice intellectuel excessif, la dissipation, le chagrin, des intoxications alimentaires, les pensées inavouables et les troubles nerveux, mais propose une cause physiologique à l'anémie des adolescentes : la croissance et la puberté[7].

En 1893, contredisant l'idée généralement admise que le corps humain ne peut synthétiser l'hémoglobine à partir de fer inorganique, et que l'intestin n'arrive pas à absorber cette substance, Ralf Stockmann, un pathologiste écossais, s'appuyant sur des expériences démontrant que, chez l'homme, le fer inorganique contribue bien à la synthèse de l'hémoglobine, affirme, dans une communication à l'Université d'Édimbourg, que la chlorose peut s'expliquer par une déficience en fer liée à la perte du sang menstruel et une alimentation insuffisamment riche en fer. Cette idée, neuve pour l'époque où on ne pensait pas qu'un « manque » puisse être à l'origine de maladies, n'est pas suivie par la communauté scientifique[14]. Cependant, grâce aux méthodes de numération globulaire de plus en plus précises et de dosage de l'hémoglobine, il est finalement démontré que la chlorose est bien due à une carence, causée par un apport alimentaire en fer insuffisant au moment de la croissance et des menstruations, une anémie hypochrome ferriprive[16], comme l'ont définitivement prouvé les travaux d'Arthur Patek et Clark Heath, de la Faculté de médecine de Harvard, publiés dans le numéro du 25 avril 1936 du Journal of the American Medical Association.

Mais, si l'hypothèse romanesque d'une maladie liée à la faiblesse nerveuse et sexuelle supposée de la femme a disparu, certains médecins craignent qu'à la réduire à « une simple maladie du sang on risque de n'envisager qu'une des phases du processus général », comme l'affirme au début du XXe siècle le pédiatre français Victor Henri Hutinel (1849-1933), qui soutenait l'idée d'une tare congénitale[17], tandis qu'en 1931 l'hématologue suisse Otto Nägeli (1871-1938) défendait encore l'idée d'une déficience hormonale congénitale. Cependant la chlorose disparaît progressivement dans les années 1930, tant dans les consultations, avec l'amélioration de l'alimentation et l'augmentation générale du niveau de vie, que dans les livres médicaux[18].

En littérature

La chlorose définit d'abord un type féminin, la jeune vierge pâle et maladive (chlorotique) de la littérature romantique, comme Pierrette, l'héroïne éponyme du roman de Balzac. Fanny Price, le personnage principal du roman de Jane Austen, Mansfield Park présente des symptômes de chlorose (pâleur, fatigue, mal de tête récurrent, dégoûts alimentaires), c'est du moins la thèse que défend Akiko Takei[19], et l'équitation est utilisée comme thérapie. Par extension et de façon métaphorique, le terme est utilisé en 1835 par Sainte Beuve qui parle de « chlorose littéraire » et par Flaubert, dans sa Correspondance avec Louise Colet où il se plaint de « la chlorose du style »[20].

Baudelaire, dans Les Fleurs du mal oppose les femmes de son époque, des « beautés de langueur », « hélas, pâles comme des cierges », aux beautés des « époques nues »[21] et le lien entre la chlorose et le spleen apparaît clairement dans le poème LXXVII Spleen[22] : dans les veines du « roi d'un pays pluvieux » coule « au lieu de sang l'eau verte du Léthé », allusion au nom anglais de la maladie, green sickness[20].

● Dans Les Rougon-Macquart, la chlorose est une des manifestations de la tare familiale chez les femmes, comme l'est l'hémophilie pour les garçons, mais aussi le symbole de la pauvreté : Angèle, la première épouse d'Aristide Saccard dans La Fortune des Rougon, « une blonde molle et placide », est atteinte de chlorose, et dépérit dans La Curée, acceptant sa misère « avec sa mollesse de femme chlorotique ». Sa fille Clotilde semble, aux yeux du docteur Pascal, en montrer aussi des symptômes. Sidonie Rougon, de même, a un « sourire pâle » et un teint qui « avait la pâleur du papier timbré ». Catherine Maheu, dans Germinal, présente elle aussi tous les symptômes de l'anémie[23].

Dans le Journal de Jules Renard, « 7 septembre. - On m'a coupé les pâles couleurs, dit-elle. J'ai vu un vieux qui m'a conduit au bord d'un vivier où il y avait des truites. Il en a pêché une, et il me l'a mise sur la poitrine, entre les deux poitrines. Je l'ai laissée gigoter et battre de la queue jusqu'à ce qu'elle soit morte. Puis, il faut la garder jusqu'à ce qu'on trouve une eau pour l'y jeter.

« C'est trois francs : deux pour la truite, un pour l'homme et son travail. Et maintenant, vous voyez, je n'ai plus les pâles couleurs. » (1894. p. 191, édition Robert Laffont, collection Bouquins)

● Dans le Journal de Paul Léautaud au 17 août 1928 : « ... ladite femme est laide au possible, petite, avec des yeux en boule de loto, un teint de chlorose presque répugnant. »

Cependant la chlorose a désormais perdu tout attrait littéraire, maintenant qu'il n'est plus possible de la lier à la mélancolie, à l'hystérie ou aux peines d'amours inavouées ou inassouvies, mais, comme le remarque Jean Starobinski, il ne manque pas d'autres pathologies « intéressantes » pour attirer les faiseurs de romans[24].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chlorosis (medicine) » (voir la liste des auteurs).

- (en) Karl Guggenheim, « The Rise and Disappearance of Chlorosis », p. 1822

- Jean Starobinski 1981, p. 118

- Jean Starobinski 1981, p. 117

- Francis Grose, Dictionary of the Vulgar Tongue, 1811

- Jean Starobinski 1981, p. 119

- Claude Martin Gardien 1816, p. 324

- (en) Karl Guggenheim, « The Rise and Disappearance of Chlorosis », p. 1823

- Jean Starobinski 1981, p. 126

- Jean Starobinski 1981, p. 127-128

- Claude Martin Gardien 1816, p. 331

- Jean Starobinski 1981, p. 121

- Jean Starobinski 1981, p. 123

- Reuben Ludlam 1824, p. 81

- (en) Karl Guggenheim, « The Rise and Disappearance of Chlorosis », p. 1824

- Reuben Ludlam 1824, p. 76-77

- Jean Starobinski 1981, p. 129

- Jean Starobinski 1981, p. 124

- (en) Karl Guggenheim, « The Rise and Disappearance of Chlorosis », p. 1825

- (en) Akiko Takei, « A Diagnosis of Fanny Price’s “Dis-ease” », Eighteenth-Century Fiction,

- Jean Starobinski 1981, p. 114

- Les Fleurs du Mal, V : J'aime le souvenir de ces époques nues/ Dont Phœbus se plaisait à dorer les statues (1857).

- N° de l'édition 1861, Quatrième Spleen : Je suis comme le roi d'un pays pluvieux.

- Jean Starobinski 1981, p. 115

- Jean Starobinski 1981, p. 130

Voir aussi

Articles connexes

- Anémie ferriprive

- Chlorose où est signalée la similitude de la cause des chloroses animales et végétales.

- Félix-André A. Poujol médecin du XIXe siècle, spécialisé dans l'étude et le traitement de la chlorose.

Bibliographie

![]()

- Reuben Ludlam, Leçons cliniques et didactiques sur les maladies des femmes, Crochard, Gabon et Compagnie, (lire en ligne)

- Claude Martin Gardien, Traité complet d'accouchemens, et des maladies des filles, des femmes et des enfans, (lire en ligne)

- Jean Starobinski, Romantisme no 31, (lire en ligne), « Sur la chlorose »

Lien externe

- Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, « Du sang et des femmes. Histoire médicale de la menstruation à la Belle Époque », Clio, (consulté le 28 janvier 2011)

- Portail de la médecine

- Portail de l’hématologie