Biogaz

Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques en l'absence d'oxygène. Au cœur de la transition énergétique et de l'économie circulaire, il est aussi source d'emplois locaux [1],[2]. La méthanisation se produit spontanément dans les marais, les rizières, les grands réservoirs ou barrages hydroélectriques tropicaux[3], les décharges contenant des déchets ou matières organiques (animales, végétales, fongiques ou bactériennes). On peut la provoquer artificiellement dans des digesteurs (en particulier pour traiter des boues d'épuration, des déchets organiques industriels ou agricoles, etc.).

C'est une des sources renouvelables d'énergie intéressant la transition énergétique, et en France la feuille de route de la Conférence environnementale de septembre 2012 prévoit la préparation d’un plan national biogaz, prolongeant le « projet agro-écologique »[4] lancé en décembre 2012, incluant un plan énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA, lancé le 29 mars 2013). Le plan déchets 2014-2020 en préparation et de futurs schémas régionaux Biomasse pourront aussi contribuer à mieux valoriser cette ressource.

Le biogaz, s'il est épuré devient le biométhane (la forme renouvelable du gaz naturel essentiellement composé de méthane mais aussi de butane, de propane et d'autres éléments et qui lui est une énergie fossile).

Valeur énergétique

Elle dépend de la composition du gaz issu de la fermentation: plus il contient de méthane, plus il est énergétique. Par exemple une matière fermentescible riche en C et H produit un biogaz contenant jusqu'à 90 % de méthane, alors que de la cellulose, plus pauvre en C et H produira un biogaz à seulement 55 % de méthane (et 45 % de gaz carbonique)[5].

Composition

Le biogaz est principalement composé de méthane (50 à 70 %), mais aussi de dioxyde de carbone (CO2) et de quantités variables de vapeur d'eau, et de sulfure d'hydrogène (H2S), voire d'autres composés ("contaminants"), notamment dans les biogaz de décharges[6]. Parmi les impuretés figurent[5] :

- des siloxanes[5] ;

- des organochlorés (dont chlorure de vinyle, dichlorométhane, trichlorométhane et tétrachlorométhane qui sont des substances cancérigènes[7] ;

- des composés soufrés (mercaptans)[5] ;

- des composés azotés (NH3 et NH2)[5] ;

- de l'hydrogène[5] ;

- divers produits intermédiaires de fermentation (alcools, acides, esters...)[5] ;

- des métaux et métalloïdes[8]

- et même quelques microbes anaérobies (éventuellement méthanotrophe)[8].

Sa teneur en ces différents éléments dépend de la durée et qualité du processus de fermentation, du type d'installation et beaucoup de la nature de la matière fermentescible utilisée (et en particulier de ses proportions en carbone, hydrogène, oxygène et azote ou contaminants indésirables).

Le biogaz peut être épuré pour en éliminer le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène : on obtient ainsi du biométhane que l'on peut injecter dans le réseau de distribution du gaz naturel. Le procédé de raffinage en biométhane est toutefois sophistiqué et coûteux[9] mais présente une grande marge de progrès.

Processus de biosynthèse

On distingue trois plages de production de biogaz, selon la température.

- 15−25 °C : psychrophile

- 25−45 °C : mésophile

- 45−65 °C : thermophile

Ce sont les digesteurs mésophiles qui sont les plus utilisés (à 38 °C) dans les zones tempérées.

La récupération du biogaz de décharge est doublement intéressante car le méthane libéré dans l’atmosphère est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2) produit par sa combustion.

Sources de biogaz

Le biogaz résulte de la méthanisation ou digestion anaérobie de déchets fermentescibles[10]. Les sources les plus courantes de biogaz proviennent des stocks de matière organique volontaires ou involontaires :

- Les cultures ;

- Les décharges : leur teneur en biogaz est plus ou moins élevée en fonction de l'étanchéité du mode d'exploitation ;* La collecte sélective des déchets putrescibles permet une méthanisation plus rapide qu'en décharge en utilisant des bioréacteurs spécifiques (digesteurs)[10] ;

- Les boues des stations d'épuration : la méthanisation permet d'éliminer les composés organiques et permet à la station d'être plus ou moins autonome en énergie ;

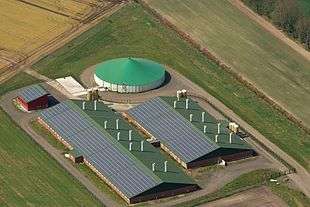

- Les effluents d'élevages : la réglementation rend obligatoire les équipements de stockage des effluents (lisier, fumier) pour une capacité supérieure à 6 mois. Ce temps de stockage peut être mis à profit pour la méthanisation des effluents. Il s'agit des déjections animales mais aussi des autres déchets agricoles: résidus de culture et d'ensilage, effluents de laiteries, retraits des marchés, gazons etc.[11] ;

- Les effluents des industries agroalimentaires peuvent aussi être méthanisés. Le but est principalement d'éviter le rejet de matières organiques trop riches, et peut s'accompagner d'une valorisation énergétique ;

- Le fond des lacs et marais : le biogaz y est produit naturellement par les sédiments organiques qui s'y accumulent. L'utilisation du biogaz du lac Kivu a été entreprise il y a plus de 40 ans et maintenant développée à grande échelle.

Biogaz dans le monde

La consommation mondiale de biogaz (souvent sous forme de biométhane) aurait progressé en moyenne de 3,5 % par an de 1965 à 2000, pendant que la demande globale en énergie primaire n'augmentait en moyenne "que" de 2,4 % par an[12]. Il pourrait devenir un combustible non-fossile dominant au XXIe siècle, comme l'a été le pétrole au siècle précédent et le charbon au XIXe siècle[5].

En Europe

Un rapport publié fin 2015 par l'EBA (European Biogas Association ou Association Européenne du Biogaz) révèle que les sites de production en biogaz ont nettement progressé comptabilisant 17 240 sites (+18 % par rapport à 2013). L'EBA estime à 14,6 millions le nombre de foyers européens alimentés au biogaz. L'Allemagne est le leader européen sur le marché du biogaz[13].

En 2016, pour l'injection de biométhane dans les réseaux, l'Allemagne devance largement les autres États-membres avec en 2016 déjà 165 unités injection de biométhane (10 TWh/a), devant la Grande-Bretagne (50 sites et 2 TWh/a), les Pays-Bas (25 sites et 0,9 TWh/a), loin devant la France. Le Danemark, l'Autriche, la Suède et la Suisse ont tous entre 10 et 20 sites de production fournissent de 130 à 360 GWh/an. La France a 19 sites et produit seulement 82 GWh/a. L'Espagne et l'Italie n'autorisent ou n'encouragent pas l'injection dans le réseau. C'est en Norvège qu'est inaugurée en 2018 la plus grande usine de biogaz au monde, d'une capacité de 3 000 Nm3/h, produits à partir de déchets de l'industrie papetière et de la pêche[14].

Allemagne

Avec plus de 8000 installations dans le pays, le maïs est majoritairement utilisé (et critiqué, car l'assolement recule au profit de maizicultures intensives posant des problèmes écologiques d'érosion et dégradation des sols, de pollution due aux phosphates ou aux pesticides et de perte grave de la diversité biologique...

A Triesdorf (Bavière) on recherche des plantes aptes à remplacer le maïs : parmi les herbacées la mauve de virginie et le silphium perfolié sont envisagés ; parmi les graminées, le panicaut érigé et le chiendent allongé issu de Sarvache en Hongrie. Ces plantes sauvages sont 20 % moins productives que le maïs et ne sont envisagées que comme complément à celui-ci[9],[15]. Depuis 2012 la loi allemande impose une certaine diversification des cultures (pour réduire la place du maïs).

France et pays francophones

En France, la récupération du biogaz de décharge est obligatoire depuis l'arrêté du [16] qui impose de chercher à valoriser énergétiquement ce biogaz (ou sinon à le détruire par torchage pour éviter les nuisances olfactives et l'impact environnemental du méthane sur le climat.

En 2012 le gaz de décharge fournissait en France plus de 70 % de la production d'énergie primaire issue du biogaz dans le pays[17], mais de nouvelles sources de biogaz se mettent en place.

Un Atlas Bioénergie International (et en France un atlas Biogaz) mettent à jour la carte des installations industrielles de production/valorisation de biogaz (sous forme d’électricité, de chaleur ou par injection directe dans les réseaux de gaz dans les pays francophones) : en 2012, 241 sites de production étaient recensés (publication 2013), en 2013, ils étaient 848 (publication 2014) : 578 en France , 200 en Flandre & Wallonie, 32 en Suisse, 25 au Canada francophone, 9 au Luxembourg, 3 à l'île Maurice et 3 en Tunisie. En 2014, la densité en installation est la plus élevée en Belgique et en Suisse[18]. La France a accueilli le salon Biogaz Europe en mars 2015 à Nantes[19].

En 2014, quelques petits réseaux de chaleur sont déjà alimentés par du biogaz, par exemple en Indre-et-Loire à Pernay (1 000 habitants), puis à Le Plessis-Gassot (2014) dans le Val-d'Oise (23 foyers alimentés par le gaz d'une décharge d'ordures ménagères). La ministre Ségolène Royal lance le projet de 200 « territoires à énergie positive » et un appel à projet 1 500 projets de méthaniseurs en 3 ans en milieu rural[20].

En 2015, les capacités installées se développent à un « rythme stable » selon l'Ademe : « 70 nouvelles unités de méthanisation ont été installées en 2015, pour une capacité de 20 MWe16 » mais les incertitudes sur les tarifs d’achat de l’électricité « impactent fortement l’équilibre économique des unités »[21]. Un comité national biogaz est créé le 24 mars 2014 [22] pour aider les acteurs de la filière à dioaloguer ; 4 groupes de travail portent sur 1°) les mécanismes de soutien au biogaz (tarif d'achat cogénération...), 2°) les procédures de facilitations, 3° le bio carburant GNV, 4°) l'injection de biométhane dans le réseau[23] (c'était une demande du livre blanc du Club biogaz de mai 2014).

En 2016, dans le cadre des SRADDETs et de la déclinaison de la stratégie nationale biomasse (en préparation[24]), les régions préparent la rédaction d'une Schéma régional biomasse.

En 2017, selon Valérie Borroni[25], environ 500 installations sont installés en France début 2017 : 300 installations agricoles environ, moins de 100 stations d'épuration, le reste étant produit à partir d'ordures ménagères, par des industriels. Une centaine de décharges anciennes récupèrent aussi le méthane. Elles produisent surtout de l'électricité et de la chaleur, et - depuis 2011 - une petite trentaine d'installations injectent dans le réseau de gaz[26]. Des expérimentations de « biométhane porté » (c'est-à-dire compressé et transporté par camion du lieu de production à un point d'injection dans le réseau) sont évoqués.

La loi Transition énergétique de 2015 fixe un objectif de 10 % de la consommation totale de gaz en 2030, jugé ambitieux par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et les gestionnaires des réseaux français (GRDF, GRTgaz, SPEGNN et TIGF) qui en 2016 ne comptabilisaient que 19 sites d'injection en service en France (mais 200 autres, équivalent à 3,86 TWh sont prévus). La part de ce gaz étant de 0,02 % en 2016, il faut la multiplier par 500. De 0,082 TWh en 2016, la filière espère produire 1,7 TWh en 2018 puis 8 TWh en 2023.

Selon le SER si tous les acteurs le voulaient, en 2030, 56 TWh de biogaz pourraient être tirés de la méthanisation de 130 millions de tonnes de matière brute (boues, effluents, déchets, cultures…) pour potentiellement fournir 100 % des besoins nationaux (400 à 550 TWh) en 2050. Pour cela les déchets méthanisés pourraient fournir 210 TWh, et la gazéification de biomasse 160 à 280 TWh de plus. 20 à 35 TWh pourraient venir de l'hydrogène-méthanation et 10 à 25 TWh de la fermentation de micro-algues. Fos-sur-Mer veut expérimenter l'approche Power-to-Gas, qui vise l'agilité énergétique par l’interconnexion en réseaux intelligents des ressources en gaz et électricité pour mieux passer de l'une à l'autre selon le besoin. La « mobilité gaz » pourrait aussi compléter la mobilité électrique (qui s'applique mal aux camions de livraison, camions-poubelles, bus). Parmi les facteurs favorisant figurent le tarif de rachat et/ou d'injection, une prolongation de contrats existants ; le SER propose aussi une exonération des consommateurs de « biométhane » de la contribution climat énergie ou de la taxe foncière pour les unités de méthanisation industrielle". Le « biométhane porté » pourrait aussi se développer[26].

Au début 2018, la France ne compte que 48 sites de production de biométhane à partir de déchets agricoles, qui représentent l'essentiel de la production de gaz vert. Moins de 800 GWh ont été injectés dans le réseau de GRDF l'an dernier, contre plus de 10 TWh (13 fois plus) en Allemagne. Or les projets de nouveaux sites sont nombreux : GRDF en a recensé plus de 860, de quoi porter la production française à 8 TWh. Afin d'accélérer leur mise en service, le gouvernement dévoile en mars 2018 une simplification des procédures administratives pour les agriculteurs : les délais d'instruction des dossiers seront réduits de un an à six mois ; les sites de méthanisation les plus modestes seront exemptés d'enquête publique et d'étude d'impact ; un guichet unique sera mis en place dans chaque département ; un tarif de rachat du gaz sera instauré pour les installations de taille moyenne à la place de l'appel d'offres en vigueur aujourd'hui ; une amélioration de la prise en charge des coûts de raccordement au réseau gazier est annoncée[27].

Suisse

En 2013, environ 50 fermes en Suisse produisent du biogaz[28].

Effet de serre

Le biogaz est constitué essentiellement de méthane (CH4) dont l'effet de serre est très important. Sa combustion produit du dioxyde de carbone, qui est aussi un gaz à effet de serre, mais dont l'impact est moindre. En effet, un kilogramme de méthane (CH4) a un Potentiel de réchauffement global (PRG) sur 100 ans, 23 fois supérieur à un kilogramme de dioxyde de carbone.

Utiliser du biogaz n'accroît pas l'effet de serre si le carbone produit (méthane et dioxyde de carbone) a lui-même été absorbé préalablement par les végétaux dont ce biogaz est issu, lors de leur croissance et si cette utilisation s'inscrit dans un cycle court de carbone et si elle ne contribue pas à surexploiter de la biomasse (elle ne fait alors que restituer du carbone qui avait été ôté récemment de l'atmosphère, contrairement au gaz naturel).

Avantages

Comme biocarburant il a de nombreux avantages :

- réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme indiqué ci-dessus ;

- réduction importante des émissions de particules fines par rapport au diesel et à l'essence ;

- réduction de certains microbes dans les effluents agricoles (coliformes notamment[29]) ;

- substitut à d'autres énergies exogènes (fossiles et nucléaire), source de revenus pour l'exploitant qui économise sur ses dépenses énergétiques et/ou, de plus en plus vend son énergie ;

- diminution de la charge en carbone des déchets végétaux. Une fois digérés, les déchets sont moins nocifs pour l'environnement; le risque d'une pollution biologique ou organique est en outre largement amoindri, et la fermentation diminue le pourcentage de matière sèche, permettant de diminuer le volume à transporter et épandre ;

- le purin est traité gratuitement par ou pour des agriculteurs qui le récupèrent en fin de cycle, après avoir produit du méthane, de meilleure qualité car il ne « brûle » plus les plantes, il est débarrassé de nombreux pathogènes et de la totalité des semences de « mauvaises herbes » qu'il pouvait contenir[30].

- Il peut aussi être injecté sur le réseau de gaz naturel moyennant épuration[9]. C'est la solution qui offre le meilleur rendement énergétique, si le réseau est assez proche du point de production. Cette solution est maintenant soutenue par les opérateurs de réseaux, qui envisagent même 100 % de gaz vert en 2050. En France, l'Afsset a conclu en 2009 que l'injection de biogaz épuré dans le réseau ne posait pas de problème sanitaire particulier[31].

Les utilisations du biogaz

Ce sont par exemple :

- combustion dans un moteur à gaz ou une petite turbine, pour produire de l'électricité injectée sur le réseau (plus de 8 000 installations en Allemagne), et souvent de la chaleur en cogénération, mais une trigénération (production de froid) est possible ;

- alimentation de centrale thermoélectrique, cimenterie, chaufferie collective, etc. quand il en existe près de la source ;

- chauffage de serres (avec enrichissement en CO2) ;

- carburant pour véhicules GNV, en substitution au gaz naturel fossile du réseau classique. Il alimente des flottes captives (autobus, bennes à ordures, véhicules de service) (voir biogaz carburant), ou même les véhicules individuels (Suisse et Suède) ;

- reformage du méthane pour former de l'hydrogène renouvelable (dit « biohydrogène ») ou pour l'injecter dans le réseau (il faut alors extraire le CO2, l'eau, les composés soufrés du biogaz pour obtenir un gaz composé à plus de 96 % de CH4 substituable au gaz naturel fossile). Pour les autres applications, un gaz contenant 60 % de méthane est largement suffisant, donc le purifier serait une dépense inutile. On se contente alors d'enlever les impuretés posant des problèmes de pollution, de corrosion ou d'odeur, composés soufrés notamment.

Efficacité

Les études de l'IFEU montrent, qu'en Allemagne, l'utilisation de biogaz pour la cogénération locale avec un moteur à gaz est plus efficace vis-à-vis de l'effet serre, de l'injection dans les réseaux et de la maintenance nécessaire. Cependant cette étude évalue l'énergie fournie à l'équivalent de 5 000 litres de fioul par hectare et par an. Remplacer les énergies fossiles et nucléaire par du biogaz nécessiterait à peu près toute la surface de l'Allemagne[32].

Le rendement d'exploitation d'une cogénération chaleur-électricité est au mieux de 70 %, soit 30 % de pertes.

L'utilisation de la chaleur est souvent saisonnière et requiert une certaine proximité avec les utilisateurs et la création d'un réseau de distribution. Il est également possible de fournir du froid grâce à des procédés d'absorption de chaleur. Toutefois, cette utilisation est limitée à certaines régions en France.

L'injection, est autorisée et peut présenter un rendement d’exploitation de 90 %. La consommation de gaz est aussi saisonnière mais en général l'injection est possible sur les réseaux toute l'année, à part dans certains cas, quelques jours ou semaines en été, où la consommation est plus faible et donc le réseau est saturé. Par l'injection, la production de biométhane en été trouve un débouché que ne trouve pas toujours la chaleur de cogénération.

De nombreux projets se montent en France en injection. Par exemple, Fontainebleau, accompagnée par l'École Supérieure des Mines met en route une méthanisation-injection de 30 000 tonnes par an de fumiers de cheval sous le nom de projet : EQUIMETH.

Dans le monde, l'utilisation du biogaz au niveau domestique est très répandue, notamment en Asie[33]

Au Mali, des projets pilotes ont été menés dans des zones isolées, pour mesurer comment le biogaz pouvait produire de l'énergie à usage domestique dans une optique durable. L'expérience a montré qu'avec la formation d'artisans locaux pouvant prendre en charge la production des équipements nécessaires (gazomètre, digesteur) et la formation des familles à l'entretien des équipements, le biogaz peut être une alternative viable à l'utilisation des combustibles ligneux pour la cuisson des repas et améliorer les conditions de vie par d'autres apports en énergie (réfrigération notamment). La pression sur les ressources ligneuses a diminué et le compost produit a été utilisé pour fertiliser les sols. Un appui financier reste nécessaire pour la mise en place du système (équipements, installation, formation)[34].

Arti, une organisation non gouvernementale en Inde, développe un simple digesteur de 0,5 m3 (surélevé) pour les Tropiques qui utilise les déchets de la cuisine (riches en amidon et sucres) pour produire le biogaz. 1 kg de déchets produit 400 litres de biogaz en 6 à 8 heures, ce qui suffit pour environ 15 à 20 minutes de cuisine[35].

Biogasmax : l'énergie des déchets pour un transport urbain environnemental

Biogasmax est un projet européen du 6e Programme Cadre de Recherche et Développement FP6 – 6e PCRD (2000-2006) de la Commission Européenne. Il fait partie des initiatives de l'Europe pour réduire sa dépendance aux carburants fossiles. Partant d'expériences existantes en Europe, il promeut des techniques et des réalisations prouvant l'intérêt de l'utilisation du biogaz comme carburant pour le transport terrestre, sur la base des gisements disponibles dans les zones urbaines en Europe.

Ce projet d’une durée de 4 ans tendra à prouver la fiabilité technique et à poser les bénéfices environnementaux, sociétaux et financiers. Sur la base de démonstrations grandeur nature, le projet permettra d'optimiser les procédés industriels existants et d'effectuer des recherches sur des nouveaux. En plus de sa valeur technique, Biogasmax a une fonction d'éclaireur afin de réduire les barrières à l'entrée, qu'elles soient techniques, opérationnelles, institutionnelles ou réglementaires. Les connaissances acquises seront diffusées sur l'ensemble de l’Union Européenne, spécialement dans les nouveaux états membres.

De fait, ce projet ne part pas d'une situation vierge ; ses membres participent à des projets innovants dans ce domaine, depuis longtemps pour certains. Il s'agit donc d'un projet européen de preuve et non d'intention.

Biogasmax regroupe des villes telles que Lille en France, Stockholm et Göteborg en Suède, Rome en Italie, Berne en Suisse, Torun et Zielona Gora en Pologne. Le projet s'est entouré de compétences pointues, en Allemagne (ISET à Kassel pour les aspects d’épuration et de concentration du biogaz, l’Université de Stuttgart pour l’analyse du cycle de vie du biométhane-carburant), de supports de transfert de compétences, ainsi que d'un ensemble de partenaires publics et privés dans les pays concernés : opérateurs de gestion des déchets et de l’énergie principalement.

La plupart des expériences les plus abouties actuellement qui concernent l'utilisation du biogaz comme carburant sont représentées au sein de Biogasmax, ce qui donne un cadre de communication et d'action extrêmement prolifique.

Biogasmax représente une mise en perspective des expériences : chaque ville a situé sa stratégie propre et ses objectifs comme il est indiqué sur le site Web du projet (). Un échange intense s'effectue entre les partenaires, qui se traduit par un certain nombre de résultats et de rapports techniques mis à disposition sur le Web. Cette visibilité des résultats s'accompagne aussi de documents stratégiques sur l'évolution du biométhane (biogaz adapté à la carburation des moteurs), sa participation à la prise en compte du changement climatique et l'assistance à sa prise en compte dans les métropoles urbaines. Ces échanges, fructueux de l'intérieur, se propagent ainsi à l'ensemble de la communauté intéressée, au fur et à mesure du projet et aussi à travers d’opérations ponctuelles de dissémination.

Avec l'acquisition des meilleures pratiques, les partenaires de Biogasmax sont capables de fédérer les meilleurs participants et de promouvoir la réflexion et les actions concernant cette démarche.

Pour plus d'information sur le projet européen Biogasmax, voir le site Où Les news et les téléchargements sont régulièrement mis à jour.

À la suite de Biogasmax, le programme européen Biomethane Regions promeut lui aussi cette énergie

Bibliographie

- Biométhane, Edisud/énergies alternatives, collection « Technologies douces », 1979, Bernard Lagrange. 2 tomes :

- 1. une alternative crédible, (ISBN 2-85744-040-5) 1

- Ce premier tome sur le biométhane présente successivement la matière organique comme source d'énergie, les systèmes intégrés, la géopolitique du biométhane et les bioconversions comme technologie appropriée.

- 2. principes. techniques utilisations, (ISBN 2-85744-041-3) 2

- Ce deuxième tome sur le biométhane présente la fermentation méthanogène, la digestion en continu comme moyen d'épuration, la digestion en discontinu et la production de biométhane, le gaz et ses applications, l'utilisation des effluents de la digestion.

- Bertrand de La Farge, Le Biogaz. Procédés de fermentation méthanique, 1995, éd. Masson, 237 p.

Notes et références

- Selon le SER, en France, en 2020, la filière devrait avoir créé ou entretenu 10 000 emplois dont 5 000 permanents pour exploiter et maintenir les installations.

- L’emploi dans la filière biogaz française de 2005 à 2020, 2014, ATEE Club Biogaz, PDF, 63 p

- C. Deshmukh, D. Serça, C. Delon, R Tardif, M. Demarty, C. Jarnot, Y. Meyerfeld, V. Chanudet, P. Guédant, W. Rode, S. Desclou, and F. Guérin (2014) Physical controls on CH4 emissions from a newly flooded subtropical freshwater hydroelectric reservoir: Nam Theun 2, Biogeosciences, 13 août 2014

- Gouvernement français (2012), Projet agro-écologique pour la France, consulté 2013-04-11

- Nawfal M (2015) Valorisation catalytique du biogaz pour une énergie propre et renouvelable. Thèse, Université du Littoral Côte d'Opale, Janvier 2015

- Gaz de décharge

- mendeleiev.cyberscol.qc.ca/chimisterie/20022003/Mbeaudet.html. [Online] 20022003 [Cited: july 18, 2014.]), cité par Nawfal, M. (2015, January). Valorisation catalytique du biogaz pour une énergie propre et renouvelable. Université du Littoral Côte d'Opale)

- Afsset (2008) AVIS et rapport de l'Afsset relatifs à : L’évaluation des risques sanitaires liés à l’injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel Avis produit avec un groupe de travail (GT) « Biogaz » dans le respect de la norme NF X 50-110 « Qualité en expertise – Prescriptions générales de compétence pour une expertise (Mai 2003) », mais sans recherche de nouvelles données de composition chimiques et microbiologiques « compte tenu de l’absence d’installation opérationnelle en France et des délais imposés par la saisine » ; Avis signé le 08/10/2008 (PDF, 185 pages)

- Émission « X:enius », magazine de connaissance d'Arte, mercredi 22 février 2012

- Biogaz issus de déchets alimentaires pour cogénération / CHP, sur le site clarke-energy.com

- Biogaz de déchets de distillerie

- T. Ohkubo, Y. Hideshima, Y. Shudo. s.l. : International Journal of Hydrogen Energy, 2010, Vol. 35, p.13021. cité par Nawfal, M. (2015, January). Valorisation catalytique du biogaz pour une énergie propre et renouvelable. Université du Littoral Côte d'Opale

- http://www.gaz-mobilite.fr/actus/rapport-eba-biogaz-biomethane-europe-2015-1172.html - Rapport EBA 2015

- Hugo Lara, « Norvège : la plus grande usine de biogaz au monde inaugurée », sur gaz-mobilite.fr, (consulté le 24 septembre 2018).

- Biogaz agricoles et cogénération / CHP, sur le site clarke-energy.com

- [PDF] Analyse de la composition du biogaz en vue de l’optimisation de sa production et de son exploitation dans des centres de stockage des déchets ménagers , sur le site tel.archives-ouvertes.fr

- Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire.(2013).La biomasse au service du développement durable. Rapport d'information, Assemblée Nationale, Paris. p.22

- Frédéric DOUARD (2014), Atlas biogaz 2014 des sites francophones de production et de valorisation , 2014-01-24, consulté 2014-02-04

- Salon Biogaz Europe 2015

- France : 12 mesures de soutien pour développer la biomasse ; Enerzine

- Ademe (2016) : Lettre stratégique n°4 évolution des marchés de la maîtrise de l'énergie et développement des énergies renouvelables, (PDF, 13 pp) Publication ADEME

- Première réunion du comité national Biogaz, Ministère de l'environnement, 26 mars 2015

- Fabrégat, Sophie (2015), Un comité national biogaz pour accélérer le développement de cette filière Energies, Actu-Environnement, 31 mars 2015

- Laurent Radisson (2016) Le Gouvernement lance l'élaboration de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, BatiActu 3 mai 2016

- Valérie Borroni est chargée de mission chez Rhône Alpes Énergie Environnement (RAEE) et membre du comité directeur du Club biogaz de l'ATEE, l'association technique énergie environnement

- Environnement magazine, vidéo : Méthanisation, injection, GNV : le modèle gagnant ? le 29/03/2017

- Gaz vert: le gouvernement donne un coup d'accélérateur, Les Échos, 26 mars 2018.

- Migros Magazine, numéro 40, 1er octobre 2012, Énergie verte: le produit d'avenir des paysans suisses, par Alexandre Willemin, p.25

- Phitsanu Tulayakul et al. , Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms ; Journal of Environmental Sciences Volume 23, Issue 6, June 2011, Pages 991-997 ; doi:10.1016/S1001-0742(10)60484-6 (Résumé)

- Migros Magazine, numéro 40, 1er octobre 2012, Énergie verte: le produit d'avenir des paysans suisses, par Alexandre Willemin, p.27

- Avis de l'Afsset du 29 octobre 2008 : « Biogaz : L’Afsset rend un avis favorable pour l’injection de certains types de biogaz dans le réseau de gaz naturel »

- [PDF] Article Kabasci, Fraunhofer Institute, non trouvée le 23 juillet 2013

- Page du Club Biogaz référençant des initiatives sur le biogaz dans les pays en développement

- Production et usage de biogaz dans 4 communes de la région de Kayes (Mali)

- Arti biogaz digesteur (Inde)

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des produits d'assainissement

- Biogaz carburant

- Bois énergie (gaz naturel de synthèse issu du bois)

- Compostage

- Déchet (gestion des déchets)

- Biodéchet

- Digesteur

- Méthanisation

- Pouvoir méthanogène

- GreenGasGrids

- Biométhane

Liens externes

- Club Biogaz ATEE, inter-profession du biogaz en France

- ADEME- méthanisation

- Association européenne du biogaz

- Projet européen biogasmax

- Vidéo biogaz maison de la Fondation Québécoise des Énergies Renouvelables

- Vidéo d'un exemple de production familiale de biogaz

- Portail des énergies renouvelables

- Portail de l’agriculture et l’agronomie