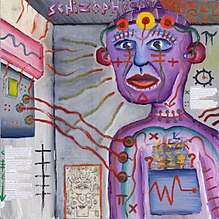

Antipsychiatrie

On désigne par le terme antipsychiatrie l'ensemble des courants qui considèrent que la psychiatrie n'est pas une spécialité de la médecine au même titre que les autres et que sa pratique est nuisible autant pour les personnes souffrant de troubles psychiques que pour la société en général.

Historiquement, l'antipsychiatrie s'est montrée très active dans la dénonciation des conditions de vie et de privation de liberté dans les asiles d'aliénés et plus récemment, contre certains traitements — notamment électroconvulsivothérapie[1] — pratiqués dans les hôpitaux psychiatriques.

Certaines critiques sont très générales et considèrent tout traitement psychiatrique comme intrinsèquement illégitime et iatrogène. C'est notamment le cas de certains anciens patients devenus "antipsychiatriques" qui se désignent comme étant « des survivants » de la méthode psychiatrique plutôt que des patients[2]. D’autres critiques antipsychiatriques sont elles de portée plus restreinte et se focalisent sur certaines modalités de traitement (refus des hospitalisations sous contrainte, par exemple), tout en acceptant que certains traitements psychiatriques puissent apporter une diminution de la souffrance psychique.

Asile d'aliénés : un haut-lieu de souffrance

Création des asiles d'aliénés et conditions de vie à l'intérieur de ceux-ci

En Europe, les asiles d'aliénés en tant que tels sont créés pour la plupart au courant du XIXe siècle. La psychiatrie en est à ses balbutiements. Ses précurseurs émettent l'hypothèse que les personnes jusque lors appelées insensées, sont en fait aliénées : la maladie mentale transforme leur fonctionnement émotionnel et cognitif - les aliénant à elles-mêmes ; le but qu'ils se donnent est de découvrir des moyens pour que la part non malade en eux (qu'ils appellent leur raison) puisse se renforcer afin de retrouver un fonctionnement mental normal. Au langage de la faute et du pêché d'hommes et de femmes qui choisiraient de se livrer à leurs passions, les aliénistes considèrent que les aliénés sont des malades qui ont droit à des soins et au respect de leur personne. Les aliénistes comme Pinel et Esquirol cherchent ainsi à améliorer le sort des malades mentaux, à faire sortir les insensés de leur chaînes et à les enjoindre à rejoindre le monde des êtres doués de raison.

Malheureusement, si des hôpitaux réservés aux malades mentaux sont créés (les asiles d'aliénés), ces institutions sont essentiellement des lieux de gardiennage, où les malades délirants continuent souvent à être enchaînés ou être contraints dans leurs mouvements par des camisoles de force. Les pouvoirs publics ont tendance à octroyer très peu de moyens financiers aux asiles d'aliénés. Le nombre de personnel affecté à ces asiles est généralement très restreint, il est le plus souvent non qualifié. Dans ce contexte, les maltraitances envers les malades sont relativement courantes. Les conditions d'hygiène, la qualité de la nourriture, etc. sont souvent déplorables. Les patients les plus aisés peuvent bénéficier de chambre individuelle à l'asile d'aliéné ou faire des séjours dans des maisons de repos privées. La majorité des patients se retrouvent entassés dans de vastes dortoirs et des salles communes qui évoquent l'univers carcéral. Riches ou pauvres, les patients font de très long séjours dans ces établissements (parfois des dizaines d'années). Se faire interner à l'asile, c'est le plus souvent devoir faire face à des conditions de vie extrêmement difficiles, marquées par la promiscuité, l'enfermement, la séparation d'avec ses proches, la faible probabilité de voir sa symptomatologie diminuer dans un avenir proche. Malgré leur vocation thérapeutique initiale, les asiles d'aliénés sont souvent un haut-lieu de souffrance mentale et physique. Les traitements proposés sont - au mieux très peu efficaces - au pire totalement inefficaces et aux conséquences irrémédiables, voire potentiellement mortelles.

Développement d'une littérature contre les asiles d'aliénés

Eugénisme, assassinats et famine

En Allemagne, le régime nazi adhère pleinement à la théorie de la dégénérescence et n'hésitera pas à stériliser de force près de 400 000 personnes entre 1933 et 1945 dans le but eugénique d'amélioration de la race aryenne. Les personnes victimes de ces stérilisations sont notamment des personnes atteintes de handicap mental, de schizophrénie, de trouble bipolaire ainsi que d'alcoolisme chronique. De janvier 1940 à août 1941, la politique eugénique nazie atteint un degré d'inhumanité plus grand encore : des enfants handicapés ainsi que des handicapés physiques et mentaux sont exterminés (en ce qui concerne les adultes, en grande partie dans le cadre du programme Aktion T4). On estime le nombre de victimes entre 70 000 et 80 000. Si certains psychiatres tentent de résister à cette entreprise criminelle[3], d'autres y collaborent activement[4],[5] Certains responsables de l'Aktion T4 sont jugés lors du procès des médecins qui se tient à Nuremberg du au ; à l'issue de celui-ci Viktor Brack et Karl Brandt sont condamnés à mort et exécutés par pendaison.

Mouvement désaliéniste

Principales critiques théoriques vis-à-vis de la psychiatrie

Durant la décennie 1960-1970, plusieurs psychiatres remettent en cause la prémisse de la psychiatrie classique, qu'ils caractérisent comme répressive. Parmi eux, David Cooper, Thomas Szasz, Giorgio Antonucci, Ronald Laing, Franco Basaglia, Maud Mannoni, Theodore Lidz et Silvano Arieti. Y participent aussi les contributions du philosophe Michel Foucault et du sociologue Erving Goffman. En 1967, Cooper invente le mot « antipsychiatrie » puis, en 1971, écrit son livre La psychiatrie et l'antipsychiatrie (Psychiatry and Antipsychiatry, 1971)[6],[7]. En 1961 dans son livre Le mythe de la maladie mentale (The myth of mental illness, 1961), Szasz affirme que la maladie mentale n'existe pas.

Caractère non suffisamment scientifique du savoir psychiatrique

Au XIXe siècle, les aliénistes cherchent à asseoir la légitimité de leur savoir sur l'étude organique du cerveau. Ils veulent doter la psychiatrie d'un savoir anatomo-clinique et espèrent découvrir des lésions anatomiques précises, cause de symptômes réguliers, à l'évolution habituelle et prévisible[8]. Si ces recherches permettent de mettre à jour le rôle de la syphilis dans la « paralysie générale », ancien nom de la neurosyphilis, en 1913, les effets de tumeurs, de traumatismes crâniens etc. sur le fonctionnement du cerveau, les maladies mentales n'ont jamais pu être reliées à des lésions anatomiques cérébrales[8].

Aujourd'hui encore, il n'existe aucun biomarqueur permettant d'établir un diagnostic psychiatrique. Les diagnostics reposent uniquement sur l'examen clinique des patients. Les psychiatres ne peuvent que se baser sur des symptômes observables pour établir leur diagnostic. Les analyses médicales effectuées ont pour but de s'assurer que les symptômes du patient ne sont pas dus à une cause organique (ex : hallucinations suite à prise de cannabis, extrême fatigue due à une hyperthyroïdie, etc.). Ces analyses sont donc utiles à l'établissement d'un diagnostic différentiel, mais pas à l'établissement d'un diagnostic de maladie mentale en tant que telle.

Le diagnostic psychiatrique s'établit sur l'observation du patient : quelle est son humeur ? est-ce qu'il parle de manière compréhensible ou est-ce qu'il est très difficile à suivre parce qu'il change sans arrêt de sujet (fuite des pensées) ou emploie des termes inventés par lui-même (glossolalie) ? sa pensée est-elle claire ou est-elle désorganisée ? fait-il état d'hallucinations visuelles ou auditives ? arrive-t-il à dormir ou souffre-t-il de troubles de sommeil ? C'est ainsi tout un ensemble d'observations qui permettent d'établir un diagnostic et si un patient choisit de taire certains de ces problèmes ou de les minimiser, cela peut avoir une incidence sur le diagnostic (à court terme du moins). En raison de l'absence de biomarqueur, le diagnostic psychiatrique s'établit en partie comme le résultat d'un dialogue entre médecin et patient.

Cette caractéristique place la psychiatrie dans une situation autre que d'autres disciplines médicales et a donné lieu à de très vives attaques. Du fait de la distribution inégale du pouvoir dans la relation médecin-patient, le processus aboutissant à l'établissement d'un diagnostic psychiatrique a été jugés par le mouvement antipsychiatrique comme étant beaucoup trop subjectif et par là-même potentiellement arbitraire[2],[6].

À partir des années 1980, ces critiques ont amené la psychiatrie à s'efforcer d'améliorer la fiabilité de ses diagnostics — notamment la fiabilité inter-juges — à travers des grilles d'entretien diagnostic standardisées et le recours à un manuel commun entre les chercheurs (le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux)[9].

Refus de l'arbitraire du pouvoir médical

Refus du contrôle social exercé par la psychiatrie

Les tenants de l'antipsychiatrie dénoncent le contrôle social exercé selon eux par la psychiatrie. Face au désordre créé par des individus au comportement non conformiste, étrange, la société chercherait à les contraindre à se conformer et à s'insérer coûte que coûte dans la société aux moyens des traitements psychiatriques. La psychiatre aurait pour fonction de lutter contre toutes les formes de déviance et de non-conformisme. Ainsi, la psychiatrie, loin d'être une spécialité de la médecine au service du au rétablissement et du bien-être de ses patients, serait au contraire au service de la société et n'hésiterait pas à agir contre les intérêts légitimes des patients. La psychiatrie ne s'attacherait pas à résoudre les problèmes ou les maux des patients qu'elle traite, mais bien les problèmes posés à la collectivité par le comportement de ces mêmes patients, et ce au moyen de procédés coercitifs (hospitalisations contraintes, manipulations, traitements violents), contraires aux principes de l’État de droit.

La psychiatrie en tant qu'outil de répression politique

Une des idées les plus radicales proposée par l'antipsychiatrie est que la maladie mentale est le fruit d'une oppression politique.

Pour le psychiatre Franco Basaglia notamment, c'est la société qui fabrique les fous: la folie n'existe pas, elle n'est que le symptôme d'une société capitaliste malade[10]. Dans un monde politiquement réformé, la maladie mentale cesserait d'exister. Dès lors, l'institution psychiatrique est un outil de répression politique, chargée de réprimer et d'isoler des personnes issues des classes les plus exploitées de la société capitaliste. Pour Basaglia, les symptômes observés chez les patients - salades de mots, mouvements stéréotypés, regards vacants - sont la conséquence directe des relations de pouvoir existant à l'intérieur de l'institution psychiatrique[11]. Les hôpitaux psychiatriques doivent donc disparaître afin que les malades retrouvent tous leurs droits de citoyen dans une société qui pourrait les accueillir et prendre en compte leurs potentialités créatrices. Les soignants se doivent d'accomplir un travail de militantisme politique avec les ex-patients pour les aider à réacquérir la liberté dont ils ont été injustement spolié. Car tant qu'existera la possibilité d'hospitaliser quelqu'un en psychiatrie, les professionnels de la santé continueront à s'octroyer un rôle de responsables tandis que les patients se sauront soumis à la volonté des médecins[11] .

En Union soviétique, les dissidents ont souvent été soumis à des hospitalisations psychiatriques en l'absence de toute maladie mentale avérée. Ils étaient généralement affublés du diagnostic de schizophrénie torpide, un diagnostic créé en collaboration avec...le KGB !

Expérimentations d'autres formes de traitement

Les critiques théoriques de l'antipsychiatrie ont donné naissance dans les années soixante et septante à un certain nombre d'expérimentations, dans le but de mettre en pratique les concepts de l'antipsychiatrie. Parmi ces expérimentations, la communauté de Kingsley Hall et l'école expérimentale de Bonneuil ont connu un grand retentissement. Elles ont contribué aux changements des pratiques de la psychiatrie et ont accompagné la grande évolution de la psychiatrie de cette époque, à savoir la diminution de la longueur et de la fréquence des hospitalisations psychiatriques et le très grand développement des soins psychiatres ambulatoires.

L'expérience de Kingsley Hall

En 1965, les psychiatres Ronald Laing et David Cooper créent une communauté à Kingsley Hall (en) (Londres) dans le but de mettre en pratique leurs idées, notamment leur valorisation de l'expérience psychotique[12]. Pour eux, la personne délirante fait une sorte de voyage mental, témoin d'une réalité autre, un peu à la manière des shamans ou des mystiques. Dès lors, le but de la communauté de Kingsley Hall n'est pas de faire cesser le délire, mais d'accompagner ce voyage en fournissant un lieu de vie approprié[12]. Le délire et les hallucinations sont censées cesser d'elles-mêmes et la personne concernée accéder à un niveau supérieur d'humanité, loin du conformisme étriqué du cadre familial et de la société occidentale.

A Kingsley Hall, il n'y a pas de projet thérapeutique, pas de médicalisation, pas de traitement médicamenteux ou autre. Il n'y a pas de processus d'admission comme dans un hôpital psychiatrique, aucun diagnostic n'est posé. Psychiatres, malades, psychologues et infirmiers vivent en communauté. Chacun est invité à gérer sa vie comme il l'entend[12]. Chacun à la possibilité d'expérimenter des états de conscience modifié, au besoin à l'aide de drogue, notamment de LSD, que Laing fournissait généreusement[12]. L'expérience prend fin en 1970.

L'école expérimentale de Bonneuil

La fermeture des hôpitaux psychiatriques publics en Italie

La loi Basaglia ou Loi 180 (en italien: Legge Basaglia, Legge 180) est une loi italienne de 1978 sur la santé mentale qui marque une grande réforme du système psychiatrique de ce pays. Elle plaide pour la fermeture de tous les hôpitaux psychiatriques[13] et conduit à leur remplacement progressif par toute une gamme de services communautaires[14]. Le principal promoteur et architecte de cette loi est le psychiatre italien Franco Basaglia[15]. Le Parlement italien a adopté la loi 180 du 13 mai 1978, et a ainsi lancé le démantèlement progressif des hôpitaux psychiatriques[16]. La mise en œuvre de la loi de réforme psychiatrique a été réalisée en 1998, ce qui a marqué la fin du système d'hôpital psychiatrique d'État en Italie.

Antipsychiatrie contemporaine

Au XXIe siècle, les différentes critiques adressées à la psychiatrie sont reprises par différents auteurs et associations, même si le terme antipsychiatrie n'est généralement pas repris ou revendiqué par les contempteurs contemporains de la psychiatrie[9]. Le manque de scientificité supposé de la psychiatrie et son rôle de contrôle social restent des thématiques récurrentes. Parallèlement à cela, la psychiatrie est attaquée sous un nouvel angle : les travaux de recherche en psychiatrie seraient beaucoup trop dépendants de l'industrie pharmaceutique. Pour certains, tel Peter Breggin ou Robert Whitaker, cette dépendance a des résultats catastrophiques sur la qualité de la recherche effectuée en psychiatrie, jusqu'à rendre impossible la production d'un savoir scientifique dans ce domaine.

Si la critique de la psychiatrie était auparavant surtout le fait de professionnels de la santé, actuellement la parole des patients et de leurs associations a pris un poids considérable, notamment grâce à l'émergence d'internet et des réseaux sociaux qui leur permettent de diffuser largement leurs points de vue[9].

Inféodation de la psychiatrie à l'industrie pharmaceutique

Associations de défense des droits des usagers de soins psychiatriques

Mad pride

La Mad Pride est une manifestation de rue regroupant les utilisateurs actuels et anciens des services de santé mentale et leurs alliés. Le premier événement de ce type, initié par des gens qui s'identifiaient survivants/consommateurs/ex-patients de psychiatrie, s'appelait « Psychiatric Survivor Pride Day », et s'est tenu à Toronto, au Canada, le .

À la fin des années 1990, des événements similaires ont été organisés à Londres, en Angleterre et ailleurs dans le monde entier, en Australie, en Afrique du Sud et aux États-Unis, attirant des milliers de participants[17].On Our Own: Patient-Controlled Alternatives to the Mental Health System, publié en 1978 par Judi Chamberlin, est un texte fondateur du mouvement Mad Pride[18].

Associations LGBT

Des associations LGBT militent en faveur d'une déclassification des identités de genre — dont par exemple la dysphorie de genre — parmi la liste des classifications des troubles mentaux. Pour les droits et dignité des personnes LGBT qui ont subi la stigmatisation psychiatrique, le 18e principe de Yogyakarta affirme que « en dépit de toute classification allant dans le sens contraire, l'orientation sexuelle et identité de genre d'une personne ne sont pas en soi des maladies et ne doivent pas être traitées, soignées ou supprimées »[19].

Les Principes de Yogyakarta affirment qu'il est important de noter que l'orientation sexuelle (homosexualité, bisexualité) n'est plus considérée comme une maladie mentale dans la plupart des pays, même si la dysphorie de genre reste classifiée[20].

Combat de la scientologie contre la psychiatrie

Depuis la fondation de l’Église de Scientologie en 1952, la doctrine scientologue n'a de cesse de s'opposer radicalement aux spécialités médicales que sont les psychiatrie et la psychologie[21]. Pour elle, la psychiatrie est une profession barbare et corrompue. La Scientologie encourage le traitement des troubles psychiques par les médecines alternatives. La Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) est fondée par l’Église de Scientologie et Thomas Szasz en 1969[22]. Selon la scientologie, les êtres humains seraient des êtres essentiellement divins qui auraient été entachées par des expériences négatives acquises au cours de plusieurs vies. Ils s'opposent à tout traitement psychiatrique car selon eux la psychiatrie aurait pour but de nier et de faire disparaitre ce passé. Les membres de la scientologie s'engagent à ne pas avoir recours à des soins psychiatriques[23].

Soins holistiques et New Age : le monopole psychiatrique contesté

Antipsychiatrie dans la culture

Films

- Family Life (1971) de Ken Loach

- Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) de Milos Forman

Romans / Essai relatif à des d'artistes ou personnalités

- Vol au-dessus d'un nid de coucou (roman)

- Van Gogh le suicidé de la société , essai d'Antonin Artaud (1947)

Le contenu de la théorie

Pour certains, le cheval de bataille de l’antipsychiatrie est la question de la « relativité du normal et du pathologique » (Thomas Szasz). Pour d’autres, l’objet de l’antipsychiatrie est l’invalidation de la dichotomie « sain »/« pathologique » qui institue la notion de « norme » comme paradigme anatomique et sanitaire plutôt que comme variable sociale, sociétale, morale, philosophique et/ou politique, et consacrant de ce fait la confiscation, par les psychiatres, de problématiques politiques et sociales comme mesure de salubrité publique.

Des influences de la théorie

Par ailleurs, les thèses antipsychiatriques ont également grandement influencé les « thérapies familiales », qui, sans totalement s’affranchir de la terminologie de l’hygiène mentale, abordent « la folie » sous l’angle de victime émissaire, sorte de rôle de « fou du roi » qui, par sa conduite, dénoncerait entre autres les mythes familiaux en vigueur dans un système donné. C’est cette dénonciation qui serait désignée de « folie » et stigmatisée.

Notes et références

- J. Hochmann, Les antipsychiatries une histoire, Paris: Odile Jacob, 2015

- (en) Tom Burns, Psychiatry : A very short introduction, Oxford University Press, , p.93-99

- (en) Robert Jay Lifton, The Nazi doctors : medical killing and the psychology of genocide, Basic Books, (ISBN 0465049052, OCLC 13334966, lire en ligne), p.80

- Michael Tregenza, Aktion T4 : le secret d'État des nazis : l'extermination des handicapés physiques et mentaux, Paris, Calmann-Lévy, impr. 2011, 516 p. (ISBN 9782702141847, OCLC 762906361), p.155

- (en) Robert Jay Lifton, The Nazi doctors : medical killing and the psychology of genocide, Basic Books, (ISBN 0465049052, OCLC 13334966, lire en ligne), p.114-125.

- Henry A. Nasrallah (December 2011). "The antipsychiatry movement: Who and why" (PDF). Current Psychiatry.

- Mervat Nasser (1995). "The rise and fall of anti-psychiatry" (PDF). Psychiatric Bulletin.

- Jacques Hochmann, Les antipsychiatries : une histoire, Paris, Odile Jacob, , 251 p. (ISBN 978-2-7381-3179-9)

- (en) Rob Whitley, « The Antipsychiatry movement: Dead, Diminishing or Developing ? », Psychiatric Services, vol. 63, no 10,

- Patrick Lemoine, « Conclusion : un monde sans psychiatrie », dans Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine(Eds), La folle histoire des idées folles en psychiatrie, Paris, Odile Jacob, (ISBN 978-2-7381-3501-8), p.255

- Larry Davidson, Jaak Rakfeldt et John (editors) Strauss, The Roots of the Recovery Movement in Psychiatry: Lessons Learned, John Wiley and Sons, , 158 p. (ISBN 88-464-5358-1, lire en ligne)

- Jacques Hochmann, Les antipsychiatries : une histoire, Paris, Odile Jacob, , 251 p. (ISBN 978-2-7381-3179-9), p.176-180

- Ramon S., « Psichiatria democratica: a case study of an Italian community mental health service », International Journal of Health Services, vol. 13, no 2, , p. 307–324 (PMID 6853005, DOI 10.2190/76CQ-B5VN-T3FD-CMU7)

- De Girolamo G., Barbato A., Bracco R., Gaddini A., Miglio R., Morosini P., Norcio B., Picardi A., Rossi E., Rucci P., Santone G., Dell'Acqua G., « Characteristics and activities of acute psychiatric in-patient facilities: national survey in Italy », British Journal of Psychiatry, vol. 191, no 2, , p. 170–177 (PMID 17666503, DOI 10.1192/bjp.bp.105.020636, lire en ligne)

- Benaim S., « The Italian Experiment », Psychiatric Bulletin, vol. 7, no 1, , p. 7–10 (DOI 10.1192/pb.7.1.7, lire en ligne)

- De Girolamo et al., « Franco Basaglia, 1924–1980 », American Journal of Psychiatry, vol. 165, no 8, , p. 968 (PMID 18676602, DOI 10.1176/appi.ajp.2008.07111761, lire en ligne)

- 'Mad Pride' Fights a Stigma.

- (en-US) J.M. Lawrence, « Judi Chamberlin, writings took on mental health care », The Boston Globe, (lire en ligne)

- Principe de Jogjakarta, Principe 18. Protection contre les abus médicaux

- Un Guide des activistes aux Principes de Jogjakarta

- Katharine Mieszkowskii, « Scientology's War on Psychiatry », Salon.com, (lire en ligne)

- (en) Edward Shorter, David Healy et David Healy (MRC Psych.), Shock therapy: a history of electroconvulsive treatment in mental illness, Rutgers University Press, (ISBN 978-0-8135-4169-3, lire en ligne), p. 184

- (en) « Agreement and General Release Regarding Spiritual Assistance » (consulté le 1er mai 2018)

Voir aussi

Articles connexes

- Électroconvulsivothérapie

- Family Life (film, 1971)

- Groupe information asiles

- Histoire de la psychiatrie

- Mouvement désaliéniste

- Neurodiversité

- David Cooper

- Ronald Laing

- Franco Basaglia

- Rapports entre la Scientologie et la psychiatrie

- Mary Barnes

- Psychophobie

Bibliographie

- (it) Giorgio Antonucci, Il pregiudizio psichiatrico, Eleuthera, 1989, (ISBN 88-85861-10-5)

- Franco Basaglia, L’Institution en négation, Seuil, 1970

- Lucien Bonnafé, Psychiatrie populaire, par qui ? Pour quoi ?, Éditions du Scarabée, 1981

- Giuseppe Bucalo, Dictionnaire antipsychiatrique, 1997 (extraits)

- David Cooper, Psychiatrie et antipsychiatrie, Seuil, 1970

- David Cooper, Le Langage de la folie, Seuil, 1978

- Gilles Deleuze et Félix Guattari, L'Anti-Œdipe, Les Éditions de Minuit, 1972

- Mony Elkaïm, Réseau Alternative à la psychiatrie, UGE, 1977

- Jacques Hochmann, Les antipsychiatries : une histoire, Odile Jacob, Paris, 2015

- Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, 1972

- Ronald Laing, La Politique de la famille, Stock, 1972

- Thomas Szasz, Le Mythe de la maladie mentale, Payot,

Liens externes

- « Les pièges de l’antipsychiatrie », Michel Laferrière, Philosophiques, vol. 4, no 2, 1977, p. 267-276.

- Oublier l'antipsychiatrie?, Pierangelo Di Vittorio, Psychiatries dans l’histoire, J. Arveiller (dir.), Caen, PUC, 2008, p. 313-322

- Zinzin Zine : Antipsychiatrie & compagnie. Réflexions contre la psychiatrie et pour d'autres approches de nos anormalités.

- Portail de la médecine

- Portail de la sociologie

- Portail de la folie

- Portail de la psychologie