Voyelles (sonnet)

Voyelles est un sonnet en alexandrins d’Arthur Rimbaud, écrit en 1871[1],[Note 1] ou début 1872[2] et publié seulement le dans la revue Lutèce. Il s'agit d'un des plus célèbres poèmes de Rimbaud.

Historique

Il existe au moins deux versions manuscrites anciennes du sonnet : la première est de la main de Rimbaud et a été donnée à Émile Blémont[3],[Note 2] ; la seconde est une copie par Verlaine. Leur différence tient essentiellement dans la ponctuation[4].

C'est Verlaine qui publie le sonnet, dans le numéro du au de la revue Lutèce.

Sonnet

Les deux textes ci-après reproduisent la version de l'édition Vanier de 1895 (à gauche) et la version moderne de l'édition Le Livre de Poche (à droite).

|

|

|

|

Outre quelques différences mineures de ponctuation, le verbe « bombillent » à gauche est devenu « bombinent » à droite, au début du dernier vers de la première strophe[Note 3].

Interprétations et analyses

Ce poème est sans doute, avec Le Cœur supplicié, le plus commenté de tous ceux de Rimbaud. De nombreux chercheurs, enseignants ou autres érudits, tels que Ernest Gaubert[5], Henri Héraut, Henri de Bouillane de Lacoste & Pierre Izambard[6], Robert Faurisson, Claude Lévi-Strauss, Jean-Jacques Lefrère, Michel Esnault[7], ont développé des théories diverses sur ses sources et sa signification.

Les interprétations suivantes sont notamment avancées :

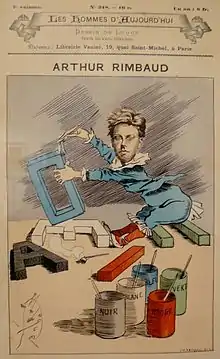

- influence des abécédaires enfantins sous forme de cubes de couleur illustrés que Rimbaud a peut-être manipulés dans son enfance ;

- visions qui s’imposent au « voyant » de l’Alchimie du Verbe et créent un nouveau symbolisme ;

- lectures ésotériques et occultistes alambiquées[6],[7] ;

- fascination pour la science et la synesthésie comme dans ce célèbre poème de Baudelaire intitulé Correspondances[Note 4].

À cet égard on a pu voir que ces poètes, visionnaires, (avec Cabaner, l'instigateur initial[9], et d'autres comme les Symbolistes), préfigurent par leur écriture mesurée ce qui s'épanouira plus tard dans le multimedia[10], pratiqué au XXe siècle[11]. Une même orientation programmatique que celle qui suscitera la cyberculture (sans cesse remise à jour, établissant de la sorte une correspondance dans le temps)[12],[13].

Robert Faurisson

Selon Robert Faurisson, professeur du secondaire à Vichy au début des années 1960, il s'agit d'un poème érotique. Cette interprétation provoque un débat qui met en jeu plusieurs médias nationaux dont Le Monde et plusieurs universitaires dont René Étiemble[14],[15]. C'est à cette occasion que Faurisson se signale pour la première fois à l'attention du grand public.

Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss explique le sonnet, non par une relation directe entre voyelles et couleurs énoncée dans le premier vers, mais par une analogie entre deux oppositions, l’opposition entre voyelles d’une part, entre couleurs d'autre part[16].

Alors que le phonème « /a/ » évoque généralement la couleur rouge, Rimbaud lui associe, comme une provocation, le noir. En fait, le « A » (phonème le plus saturé) s'oppose au « E » (e muet) comme le noir s’oppose au blanc[16].

Le rouge du « I », couleur supérieurement chromatique, vient ensuite s’opposer au noir et au blanc achromatiques qui le précèdent. Le « U » vert suit le « I » rouge, « l’opposition chromatique rouge/vert est maximale comme l'opposition achromatique noir/blanc à laquelle elle succède ». Cependant, du point de vue phonétique, l’opposition la plus forte au « I » est le son « ou » et non le « U » : Rimbaud aurait choisi d'opposer le « I » au « U », faute de disposer en français d'une voyelle propre au son « ou »[16].

Reste alors une voyelle, le « O », mais deux couleurs, le bleu et le jaune. Sous le bleu du « O », transparaît dans le second tercet le jaune des Clairons, comme le rouge d’éclatantes était sous-jacent au « A » noir dans le premier quatrain : le « O » contient l'opposition bleu/jaune, opposition analogue à celle du rouge et du vert. Dans le dernier vers, le bleu, couleur la plus saturée après le rouge, est assombri en le mêlant de rouge, renvoyant ainsi au « A » noir du début du sonnet[16].

Jean-Jacques Lefrère

Jean-Jacques Lefrère fait remarquer que l’adjectif définissant telle couleur ne contient jamais la voyelle qui est censée l’évoquer. L’ordre de présentation des voyelles, A... E... I... U... O... inverse les deux dernières pour terminer sur O, l'oméga respectant dans le poème la progression de l'alpha à l'oméga.

Postérité

- Le sonnet est un élément de l'intrigue du roman Oriane ou la cinquième couleur de Paul-Loup Sulitzer.

- En 2018, Guillaume Meurice publie le roman Cosme[17], la vie romancée de Cosme Olvera, un autodidacte fasciné par le sonnet de Rimbaud et qui pense en avoir trouvé le secret (« les Cavaliers de l'Apocalypse... "A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles/Je dirai quelque jour vos naissances latentes : ..." »)[18].

Notes et références

Notes

- Une copie, du poème, aurait été exécutée, par Paul Verlaine, en septembre 1871[1]

- Une version autographe de la main de Rimbaud est conservée au Musée Rimbaud de Charleville-Mézières.

- « Bombillent » semble être une coquille ou une correction éditoriale dans l'édition Vernier car le texte manuscrit de Rimbaud comporte bien le néologisme « bombinent » repris dans l'édition Le Livre de Poche.

- extrait de Correspondances :

« La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles;

L'homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l'observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. »

(tiré du recueil Les Fleurs du Mal)[8]

Références

- Notes, du poème « Voyelles », édition Poésie/Gallimard

- Note dans Rimbaud, Œuvres, Bordas, classiques Garnier, 1991.

- « Poésies : Voyelles », sur mag4.net (consulté le )

- André Guyaux, « Voyelles d’Arthur Rimbaud, virgules et points-virgules », sur larevuedesressources.org (consulté le ).

- Ernest Gaubert, « Une explication nouvelle du Sonnet des Voyelles d'Arthur Rimbaud », sur gallica.bnf.fr, Mercure de France, (consulté le ), p. 551-553

- Henri de Bouillane de Lacoste & Pierre Izambard, « Notes et Documents littéraires. Sur le sonnet des Voyelles de Rimbaud », sur gallica.bnf.fr], Mercure de France, (consulté le ), p. 180-189

- Michel Esnault, « Rimbaud : Voyelles (1871) », sur rimbaudexplique.free.fr, .

- Charles Baudelaire, « Correspondances »

- Cabaner est l'initiateur probable de cet « algorithme » poétique à la base de Voyelles... lire en ligne

- Nouvelles Technologies de l'Information et de la Création

- Ex : Le logiciel ARThur ; V.A.

- Ex: http://www.mag4.net/Rimbaud/poesies/textes-inedits.html

- Memorial 1991 & 2004

- Florent Brayard, « Comment l'idée vint à M. Rassinier », Fayard, 1996, pages 422-428.

- [vidéo] « POESIA 2 : "Robert Faurisson & Arthur Rimbaud" - L'explication de Voyelles », interview de Robert Faurisson par Mérée Drante sur son livre A-t-on lu Rimbaud ?, sur Dailymotion, (consulté le )

- Claude Lévi-Strauss, « Regarder écouter lire » (cf. supra)

- Guillaume Meurice, Cosme, Arthaud-Flammarion, 2018. (ISBN 978-2081425620)

- « Guillaume Meurice et le jongleur de voyelles », L'Express.fr, 10 mars 2018.

Voir aussi

Bibliographie

- Steve Murphy, Le Premier Rimbaud ou l’apprentissage de la subversion, CNRS et Presses Universitaires de Lyon, 1990.

- René Étiemble, Le Sonnet des Voyelles, Gallimard, coll. « Les Essais », 1968

- Georges Poulet, La Poésie éclatée, PUF, 1981

- Dominique Combe, « Poésies », « Une saison en enfer », « Illuminations » d’Arthur Rimbaud, Gallimard, coll. Foliothèque, 2004

- Pierre Brunel, Arthur Rimbaud ou l’éclatant désastre, Champ Vallon, 1983.

- Pierre Brunel, Rimbaud Projets et réalisations, Champion, coll. Unichamp, 1983

- Claude Lévi-Strauss, Regarder écouter lire, Paris, Plon, , 192 p. (ISBN 2-259-02715-6), « Des sons et des couleurs », chap. XIX, p. 127 à 137

- Robert Faurisson, A-t-on lu Rimbaud ? suivi de L'Affaire Rimbaud, 3e édition, La Vieille Taupe, 1991

Article connexe

Liens externes

- Portail de la littérature française

- Portail de la poésie

- Portail des années 1870

- Portail des années 1880

- Portail de la France au XIXe siècle