Garnieria spathulifolia

Garnieria spathulifolia est la seule espèce du genre Garnieria, genre de plantes à fleurs de la famille des Proteaceae. C'est un arbuste endémique de Nouvelle-Calédonie.

Taxonomie

L'espèce est décrite en premier par Adolphe Brongniart et Jean Antoine Arthur Gris en 1865, qui la classent dans le genre Cenarrhenes sous le nom binominal Cenarrhenes spathulifolia. Cette espèce était représentée par un échantillon unique dont les inflorescences n'offraient plus que des réceptacles floraux réguliers munis de quatre glandes à la façon des Cenarrhenes et qu'accompagnait un seul fruit. En 1872, l'examen des ovaires et des fruits conduit Brongniart et Gris à identifier le nouveau genre Garnieria, nommé en hommage à M. Garnier, ingénieur qui a publié un livre sur la Nouvelle-Calédonie. Dans ce genre est replacée l'espèce, sous le nom correct Garnieria spathulifolia[2].

Garnieria spathulifolia a pour synonymes[1] :

- Cenarrhenes spathulaefolia Brongn. & Gris, 1865 [orth. var.]

- Cenarrhenes spathulata Pancher & Sebert, 1873

- Cenarrhenes spathulifolia Brongn. & Gris, 1865

- Garnieria spathulaefolia (Brongn. & Gris) Brongn. & Gris, 1872 [orth. var.]

Description

.jpg.webp)

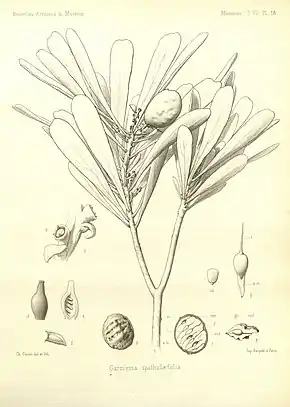

Appareil végétatif

C'est un arbuste buissonant ou petit arbre de 10 m à cime largement étalée ; ses rameaux jeunes sont couverts d'un tomentum rubigineux, les adultes sont glabres ; l'écorce est blanchâtre. Les feuilles simples sont groupées au sommet des axes, très coriaces et épaisses, spatulées, insensiblement atténuées en un pétiole indistincte, mates ou peu luisantes ; la marge épaissie est un peu ondulée ; les nervures sont peu visibles. L'architecture de cette espèce est conforme au Modèle de Rauh[3].

Appareil reproducteur

Les fleurs sont blanches ponctuées de jaune, parfois rougeâtres, odorantes, sur des inflorescences courtes, entièrement ribigineuses, cachées dans les feuilles, avec 2 à 16 fleurs. Les fruits sont des drupes ellipsoïdes fortement inclinées sur le pédicelle, comprimées latéralement, noirâtres à maturité avec un endocarpe fortement ligneux. Les graines sont jusqu'à sept noyées dans la masse. La floraison se déroule de janvier à mai, la fructification de juillet à septembre[3].

L'ovaire est uniloculaire et renferme 6 ou 7 ovules orthotropes disposés sur deux rangs, alternes, horizontaux ou un peu inclinés. Le fruit est une véritable noix. Il est muni d'un mésocarpe ferme et coriace. Sous cette écorce est un noyau très-dur, épais, dont la surface externe est creusée de nombreuses et profondes anfractuosités. Par suite d'un développement excessif du tissu ligneux de l'endocarpe, il offre 6 ou 7 petites logettes superposées qui renferment chacune une seule graine ; cette graine est attaché à un funicule horizontal et se prolonge à l'extrémité opposée en une languette ou aile micropylaire ; le funicule et l'aile sont engagés dans des intervalles très étroits de la substance ligneuse du noyau. Elle contient un embryon droit, à radicule courte et conique et à cotylédons obovales, charnus, plans en dedans et convexes en dehors[2].

Habitat et répartition

Cette espèce se rencontre sur la Grande Terre (Nouvelle-Calédonie), dans le Sud, sur la côte est à hauteur de Thio-Canala et sur la côte ouest. L'arbuste pousse en sous-bois de la forêt dense humide et surtout dans le maquis minier, sur sol plus ou moins profond ou fortement érodé, sur substrat ultramafique[3].

Notes et références

- Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2021. Inventaire National du Patrimoine Naturel, Site web : https://inpn.mnhn.fr., consulté le 16 février 2021

- Adolphe Brongniart et Jean Antoine Arthur Gris, « Note sur le nouveau genre Garnieria, de la famille des Protéacées », Bulletin de la Société Botanique de France, Paris, vol. 18, , p. 189 (DOI 10.1080/00378941.1871.10825348, lire en ligne [PDF], consulté le )

- « Faune et Flore de Nouvelle-Calédonie : Garnieria spathulaefolia (Brongn. & Gris) Brongn. & Gris », sur endemia.nc (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Publication originale Adolphe Brongniart et Jean Antoine Arthur Gris, « Note sur le nouveau genre Garnieria, de la famille des Protéacées », Bulletin de la Société Botanique de France, Paris, vol. 18, , p. 189 (DOI 10.1080/00378941.1871.10825348, lire en ligne [PDF], consulté le )

- Morat, P., Jaffré, T., Tronchet, F., Munzinger, J., Pillon, Y., Veillon, J. M. & Chalopin, M., « Le référentiel taxonomique Florical et les caractéristiques de la flore vasculaire indigène de la Nouvelle-Calédonie », Adansonia, vol. 34, t. 2, , p. 179-221

- (en) Munzinger, J., Morat, Ph., Jaffré, T., Gâteblé, G., Pillon, Y., Tronchet, F., Veillon, J.-M. & Chalopin, M., FLORICAL: Checklist of the vascular indigenous flora of New Caledonia,

Liens externes

- (fr) Référence INPN : Garnieria spathulifolia (Brongn. & Gris) Brongn. & Gris, 1872 (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Garnieria spathulifolia (Brongn. & Gris) Brongn. & Gris (consulté le )

- (fr+en) Référence GBIF : Garnieria spathulifolia Brongn. & Gris (consulté le )

- (en) Référence IPNI : Garnieria spathulifolia Brongn. & Gris (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Garnieria spathulifolia (Brongn. & Gris) Brongn. & Gris (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Plants of the World online (POWO) : Garnieria spathulifolia Brongn. & Gris (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Garnieria spathulifolia Brongn. & Gris (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence World Checklist of Vascular Plants (WCVP) : Garnieria spathulifolia Brongn. & Gris (consulté le )

- (en) Référence World Flora Online (WFO) : Garnieria spathulifolia Brongn. & Gris (consulté le )

- Portail de la botanique

- Portail de la Nouvelle-Calédonie