5. Représentation musicale

Il serait difficile de décrire un morceau de musique en utilisant notre langue courante. Il y a donc une façon rigoureuse de représenter les informations requises pour un musicien : rythme, intonation, hauteur d'un son, intensité…

La notation musicale utilisée en Europe s'est développée à une époque où l'enregistrement n'existait pas. L'écriture musicale était donc un moyen de transmettre de manière plus vaste les morceaux, par rapport à l'apprentissage direct.

Par ailleurs, en « couchant » un morceau sur le papier, on peut le retravailler, et combiner plusieurs parties, cela facilite la composition.

Cette écriture musicale est codifiée par le solfège. Le solfège permet aux musiciens (chanteur, auteur, instrumentiste…) de lire dans un langage commun l'information fournie par un autre musicien.

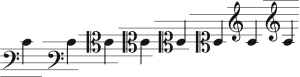

Une partition est composée de portées, ensemble de lignes servant de repères, et de notes, symboles graphiques mis sur la portée. La forme d'une note permet de savoir la durée du son joué ; sa place sur les lignes et les interlignes de la portée indique sa hauteur (grave ou aiguë), en fonction de la clef mise en début de portée.

Rythme

Le rythme est quelque chose de naturel : lorsqu'une personne marche, ses pas font la même durée, sauf si elle accélère ou ralentit. La marche peut être rapide ou lente, boiteuse ou régulière.

Pulsation, tempo et unité de temps

La base du rythme, en musique, est la pulsation ; c'est sur cette pulsation que vont s'aligner les notes.

La pulsation peut être sonore : dans le cas d'un métronome, un son émis de manière régulière permet aux musiciens de se synchroniser. Ceci est utilisé pour le travail (apprentissage, répétition), mais pas pour la représentation.

La pulsation peut être visuelle : le bras du métronome mécanique qui oscille, le signal visuel du métronome électronique qui apparaît à intervalles réguliers, le bras du chef d'orchestre qui bat la mesure.

Dans le cas des petites formations (duo, trio, quatuor…), la pulsation est donnée au départ, et les musiciens la gardent en tête, en se calant sur un instrumentiste de référence.

Dans le cas de la musique populaire moderne, c'est en général la batterie qui sert de référence rythmique.

La durée d'une note est un multiple ou une subdivision de cette pulsation. On a donc créé des figures rythmiques ; une des figure rythmique a la durée de la pulsation, c'est l'unité de temps, les autres durent plusieurs unités de temps ou bien une fraction d'unité de temps.

La vitesse des pulsations s'appelle le tempo. Le tempo peut être indiqué :

- en nombre de pulsations par minute ;

- par un qualificatif, traditionnellement en italien, laissant une marge d'interprétation, par exemple Allegro, Andante…

| Qualificatif | Pulsation | Qualificatif | Pulsation | |

|---|---|---|---|---|

| Grave | 40 à 45 | Andantino | 70 à 100 | |

| Largo | 45 à 55 | Moderato | 80 à 105 | |

| Larghetto | 50 à 60 | Allegretto | 100 à 120 | |

| Lento | 52 à 65 | Allegro | 116 à 150 | |

| Adagio | 55 à 70 | Vivace | 126 à 170 | |

| Adagietto | 58 à 75 | Presto | 144 à 200 | |

| Andante | 60 à 90 | Prestissimo | 184 et au-delà |

Figures rythmiques

Figures de base

Il existe sept figures rythmiques principales, chacune valant le double de la durée de la suivante :

- la ronde

;

; - la blanche

;

;

une ronde vaut deux blanches, c'est-à-dire que la blanche dure deux fois moins longtemps qu'une ronde ; - la noire

;

;

une blanche vaut deux noires ; - la croche

;

;

une noire vaut deux croches ; - la double-croche

;

;

une croche vaut deux double-croches ; - la triple-croche

;

;

une double-croche vaut deux triple-croches ; - la quadruple-croche : la triple-croche vaut deux quadruples-croches.

|

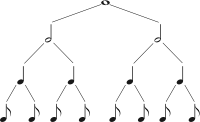

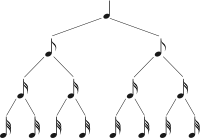

| |

| Division de la ronde jusqu'aux croches | Division de la noire jusqu'aux triple-croches |

Le tableau ci-dessous représente les durées relatives des figures.

| Figure considérée | Figure de référence | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ronde | Blanche | Noire | Croche | Double- croche | Triple- croche | Quadruple- croche | |

| Ronde | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |

| Blanche | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |

| Noire | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

| Croche | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

| Double- croche |

1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 |

| Triple- croche |

1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |

| Quadruple- croche |

1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |

Par exemple, si l'on regarde la ligne de la double-croche, on voit que la double-croche vaut un quart de noire (elle dure quatre fois moins longtemps qu'une noire), et qu'elle vaut quatre quadruple-croches (elle dure quatre fois plus longtemps qu'une quadruple-croche).

Bien qu'il soit théoriquement possible d'aller plus loin dans la division, c'est en pratique rarement le cas (notamment pour des questions de lisibilité). Il existe une « ronde carrée » qui vaut deux rondes, mais qui est peu utilisée.

Les notes plus courtes que la ronde ont une hampe. Selon la position sur la portée, la hampe peut être située en dessous ou au-dessus, pour faciliter la lisibilité. Une hampe vers la bas est placée à gauche de la note, une hampe vers le haut est placée à droite. Elle fait généralement deux interlignes et demi de hauteur.

![]()

![]()

![]()

![]()

Les notes plus courtes que la noire peuvent être écrites :

- séparément ; la hampe comporte alors un ou plusieur crochets, toujours orientés vers la droite ; il y a un crochet pour la croche, deux pour la double-croche…

- par groupe : les hampes sont alors reliées par une ou plusieurs barres horizontales ou inclinées, appelées « lien » ; il y a une barre pour des croches, deux barres pour des double-croches…

- croches :

- double-croches :

Prolongation

On peut lier les notes afin d'additionner leur durée ; ce sont nécessairement des notes de hauteur identique, mais elles peuvent avoir une durée différente. La liaison se représente comme une parenthèse couchée. Par exemple, deux noires liées valent une blanche. La liaison peut chevaucher une barre de mesure.

Il ne faut pas la confondre la liaison avec le « lié » (legato), qui est une longue parenthèse qui s'étend sur plusieurs notes, et qui indique une manière de jouer.

Une note pointée voit sa durée augmentée d'une moitié de sa durée (+ 1/2). Ainsi, une noire pointée vaut une noire et une croche, soit trois croches ; une blanche pointée vaut une blanche et une noire, soit trois noires.

—

—  —

—

Un double point indique la moitié + la moitié de la moitié, le quart (+ 1/2 + 1/4, soit + 3/4). Et ainsi de suite.

—

—  —

—

Triolets

Un triolet, c'est lorsqu'une valeur est divisée en trois au lieu de deux. Par exemple, une noire vaut normalement deux croches, mais elle vaut trois croches en triolet ; un triolet de croches vaut une noire. On parle parfois de « trois pour deux ». Le triolet est noté avec un petit trois au dessus ou en dessous du groupe de notes.

En fait, de manière générale, dans un triolet, les notes sont jouées en valant les deux tiers de leur valeur. On peut ainsi avoir une noire et une croche en triolet, ou bien remplacer une croche par deux double-croches dans le triolet.

Un sextolet, c'est simplement deux triolet accolés. Il est noté avec un petit six.

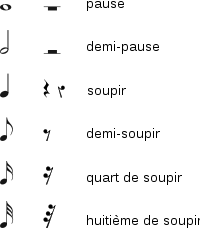

Silences

Un silence est un élément qui indique au musicien de ne pas jouer pendant un certain laps de temps. Leur organisation est identique à celle des notes, avec une durée qui varie du simple au double à chaque étape :

- La pause vaut comme la ronde,

- la demi-pause comme la blanche,

- le soupir comme la noire,

- le demi-soupir comme la croche,

- le quart de soupir comme la double-croche,

- …

Sur une partition imprimée, on préfère utiliser la figure de soupir en forme de « zigzag », pour éviter la confusion avec le demi-soupir. Par contre, lorsque l'on note à main levée, la figure en forme de « 7 » à l'envers est plus simple à exécuter.

Mesures

Un morceau de musique est découpé en mesures d'égale durée de temps. Cela simplifie la lecture de la partition, en donnant des repères. Une mesure est une partie d'une portée symbolisée par deux barres verticales.

Chiffrage d'une mesure

Pour pouvoir interpréter une partition, le musicien doit connaître :

- la figure de note correspondant à la pulsation, c'est-à-dire l'unité de temps ;

- la durée de la mesure.

Ceci est indiqué par deux chiffres, l'un au-dessus de l'autre, appelés chiffrage. Ces deux chiffres ne sont pas dans des rapports de fraction.

Le chiffre du bas (le dénominateur) indique l'unité de temps :

- 1 pour la ronde (rare) ;

- 2 pour la blanche (peu fréquent) ;

- 4 pour la noire ;

- 8 pour la croche ;

- 16 pour la double-croche (rare).

On remarque que ce nombre représente la fraction d'une ronde.

Le chiffre du haut (le numérateur) indique le nombre d'unité de temps dans la mesure.

La figure dont la durée fait une mesure complète est appelée unité de mesure.

Par exemple :

- 2/4 : l'unité de temps est la noire (4), et il y a deux noires par mesure ; l'unité de mesure est donc la blanche ;

- 3/4 : l'unité de temps est la noire (4), et il y a trois noires par mesure ; l'unité de mesure est donc la blanche pointée ;

- 6/8 : l'unité de temps est la croche (8), et il y a six croches par mesure ; l'unité de mesure est donc la blanche pointée.

La mesure à 4/4 est en général notée par un C ; la mesure à 2/2 est en général notée par un C barré.

![]()

Le chiffrage se prononce en citant les nombres l'un après l'autre. Par exemple, « 2/4 » se lit « deux quatre », « 6/8 » se lit « six huit ». Le « C » se lit « quatre quatre » et le C barré se lit « deux deux ».

Mesures binaires et ternaires

On distingue deux types de mesures : les mesures binaires et les mesures ternaires.

Par convention, les mesures binaires sont celles dont le numérateur est 2, 4 ou 8 ; les mesures ternaires sont celles dont le numérateur est 3, 6, 9 ou 12.

Il n'y a rien de particulier à dire sur les mesures binaires. Dans une mesure ternaire, les unités de temps sont regroupées par trois ; en fait, tout se passe comme si l'unité de temps réelle valait trois unités de temps indiquées par le chiffrage :

- une mesure à 6/8 est une mesure à deux temps ternaires ;

- une mesure à 9/8 est une mesure à trois temps ternaires ;

- une mesure à 12/8 est une mesure à quatre temps ternaires ;

chaque temps vaut une noire pointée, et est divisée en trois croches (comme un triolet). En fait, la mesure à 6/8 peut être battue à la croche (mesure à six temps) ou bien à la noire pointée (mesure à deux temps).

Temps fort et temps faible

Une mesure contient des temps forts et des temps faibles. Pour les mesures binaires :

- pour une mesure à deux temps, le premier temps est le temps fort, le second est le temps faible ;

- pour une mesure à trois temps, le premier temps est le temps fort, le deuxième et le troisième temps sont des temps faibles ;

- pour une mesure à quatre temps, le premier et le troisième temps sont des temps forts, le deuxième et le quatrième sont des temps faibles.

Un temps faible est aussi appelé « levée » ; lorsqu'un thème commence sur un temps faible, on parle d'« anacrouse ».

Lorsque l'on frappe des mains sur un morceau, on frappe habituellement sur les temps forts en France ; les anglo-saxons ont plutôt tendance à frapper sur les temps faibles[1].

Dans la musique populaire moderne, les temps forts sont habituellement marqués par un coup de grosse caisse de la batterie, et les temps faibles par un coup de caisse claire.

Tous les types de mesure

Nous n'avons cité ci-dessus que les principaux types de mesure. Voici les mesures que l'on peut rencontrer.

Il existe deux types de mesures :

- mesures simples :

- binaires

- battues à deux temps : 2/1, 2/2 (ou ¢), 2/4, 2/8 ;

- battues à 4 temps : 4/1, 4/2, 4/4 (ou C), 4/8 ;

- battues à 3 temps : 3/1, 3/2, 3/4, 3/8 ;

- binaires

- mesures composées :

- binaires

- battues à deux, temps : 6/2, 6/4, 6/8, 6/16 ;

- battues à 4 temps : 12/4, 12/8, 12/16 ;

- ternaires 9/2, 9/4, 9/8, 9/16.

- binaires

Il existe également des mesures :

- à cinq temps ; c'est interprété comme une mesure à deux temps suivie d'une mesure à trois temps, ou le contraire ; par exemple 5/2, 5/4, 5/8 ;

- à sept temps ; c'est interprété comme une mesure à trois temps suivie d'une mesure à quatre temps, ou le contraire ; par exemple 7/2, 7/4, 7/8.

Autre (à reformuler et à compléter)

Des symboles figurant sur ces barres peuvent indiquer des répétitions de plusieurs mesures.

ou à chaque « changement de mesure » (formule elliptique pour dire « changement d'indication de mesure »).

Variations de tempo ou de durée

On peut avoir des variations de tempo au sein d'un même morceau, d'un même mouvement.

S'il s'agit d'un changement radical, on place une double barre de mesure suivie de l'indication du nouveau chiffrage de mesure ou du nouveau tempo.

On peut aussi avoir des variations progressives :

- ritardantdo, noté rit. ou ritard. : le tempo ralentit progressivement ;

- accelerando : le tempo augmente progressivement.

Il existe également un « crescendo rythmique » : les notes sont liées par des barres qui s'écartent, on commence par des croches et l'on termine par des triples ou quadruples croches selon l'indication.

Hauteur

Portée

La portée est l'ensemble des lignes et des interlignes où sont placées les notes. Elle symbolise la hauteur des notes et permet, avec l'habitude, d'identifier instantanément une ou plusieurs notes.

Introduite au moyen-âge pour permettre de retranscrire la musique orale, elle s'est d'abord composée d'une seule ligne puis, pour une question de lisibilité, a progressivement atteint le nombre de cinq lignes. Elle est longtemps restée à une écriture sur quatre lignes, adaptée au chant (voir : Chant grégorien) puis avec le perfectionnement des instruments, a enfin acquis une cinquième ligne.

Pour pouvoir représenter les notes qui sont hors de la portée on lui ajoute un ou plusieurs segments supplémentaires au-dessous ou au-dessus lorsque nécessaire.

Pour éviter d'avoir à lire (ou écrire) certaines mélodies uniquement sur ces lignes supplémentaires, on a eu l'idée d'utiliser plusieurs clefs (cf. ci-dessous).

Position de la note

La position de la note sur la portée indique sa hauteur. On part de la ligne indiquée par la clef (cf. ci-dessus). Lorsque l'on passe d'une ligne à l'interligne supérieure, ou d'une interligne à la ligne supérieure, on « monte » d'une note dans l'échelle « do ré mi fa sol la si » ; et l'inverse si l'on descend d'une ligne ou d'une interligne.

On peut placer des notes au-dessus ou en dessous de la portée. On place alors des « lignes supplémentaires », des petits bouts de ligne qui dépassent légèrement de la note à gauche et à droite.

Accidents

Un accident est un changement de tonalité à un instant donné dans le morceau. L'accident est valable jusqu'à la fin de la mesure dans laquelle il est placé. Il s'agit d'altérations accidentelles qui résident dans l'ajout dans la mesure d'un ou plusieurs dièses ♯, bémols ♭ ou bécarres ♮ ; le bécarre annule une altération en cours, qu'elle soit à la clef ou accidentelle.

Si la tonalité doit changer pour une grande durée, on insère alors un changement de tonalité, comme en début de partition.

Clefs

La clef définit le positionnement des notes sur la portée.

La lecture des lignes supplémentaires est plus difficile que la lecture des notes situées sur la portée. Pour cette raison, les notes qui sont placées sur la portée dépendent de l'instrument, de sa tessiture. Il y a donc plusieurs clefs. Ainsi, sur une partition de piano, la clef de sol indiquera la partie aiguë du piano alors que la clef de fa en indiquera la partie basse.

À l'origine, à chaque note correspondait une clef. Désormais ne subsistent que trois clefs principales, la clef de sol, de fa et d'ut (ancien nom du do), chacune d'elles étant privilégiée par un instrument. La clef est fondamentale car elle permet de repérer tout de suite la note de référence. Par exemple, pour la clef de sol, la ligne figurant dans la spirale de la clef est la ligne pour la note sol… d'où le nom de la clef (qui représente la lettre G stylisée, ancien nom du sol encore en usage dans le système anglo-saxon).

De même, la clef de fa indique où se trouve la note fa, entre les deux points (restes des deux barres horizontales de la lettre F, stylisée) de la clef. Idem pour la clef d'ut (issue de la lettre C) : le do se place sur la ligne passant entre les deux anses.

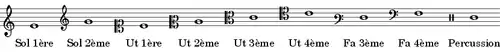

La figure ci-dessous montre neuf clefs avec la note de référence correspondante (sauf pour la « batterie », pour laquelle la position de la note n'indique pas une hauteur mais un instrument utilisé).

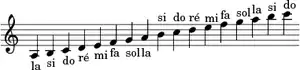

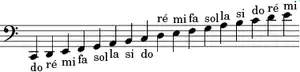

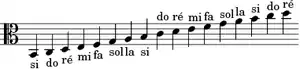

Les figures ci-dessous représentent les noms des notes dans les trois principales clefs.

La figure ci-dessous représente le positionnement relatif de huit clefs entre elles (clef de fa 4e ligne, clef de fa 3, clef d'ut 4, clef d'ut 3, clef d'ut 2, clef d'ut 1re, clef de sol 2 et clef de sol 1), avec comme référence un do medium.

On remarque que le nom des notes est le même dans la clef de sol 1re ligne et dans la clef de fa 4e ligne, mais il y a deux octaves de différence. Il y a donc concrètement sept clefs.

Actuellement, la clef de sol 2e ligne, appelée simplement « clef de sol », et la clef de fa 4e ligne, appelée simplement « clef de fa », sont le plus souvent utilisées. Les autres clefs sont également utilisées régulièrement : ut 4e pour le violoncelle, ut 3e pour l'alto…

Les différentes clefs permettent de transposer à vue (voir ci-avant) : en effet, si l'on prend une position donnée sur la portée, en changeant de clef, la note prendra tous les noms de la gamme. Ainsi, si l'on veut jouer une ou plusieurs notes au dessus ou en dessous, il suffit de choisir la clef qui donnera le « bon » nom à la note. C'est utile par exemple lorsque l'on veut accompagner un chanteur qui ne peut pas chanter les notes les plus aiguës ou les plus graves, ou encore lorsqu'un instrument en do veut jouer une partie écrite pour un instrument transpositeur (clarinette, cors anglais…) ou vice versa.

La partition

Armure ou armature

L'armure (ou armature) se compose de deux parties : des signes d'altération (dièses, bémols et bécarres) pour changer la tonalité du morceau, et le temps accordé pour chaque mesure représenté par deux chiffres ou un symbole figurant à côté de la clef, après les éventuels signes d'altération.

Altération

Une gamme « habituelle » de do majeur

- do ré mi fa sol la si

placée sur une portée en clef de sol n'a pas d'altération. Par contre, l'écart entre les notes n'est pas constant. Lorsque le point de départ de cette gamme change (en sol par exemple), on doit, pour respecter les écarts de la gamme, altérer une ou toutes les notes. Une gamme de sol majeur donnerait

- sol la si do ré mi fa♯(dièse) sol.

Cette altération est permanente, donc un dièse figurerait à côté de la clef de sol. On dit que la tonalité a changé : de do, on est passé en sol. Et on met cette altération « à la clef ». Elle est indiquée pour rappel, ainsi que la clef, à chaque début de portée.

Tempo

Par exemple : pour un morceau en 4/4, noté aussi C (un rond ouvert), cela veut dire que l'on prend la note la plus longue, une ronde qui vaut quatre temps que l'on divise par 4 (le deuxième chiffre), on obtient donc 1 temps. La note à 1 temps est ici la noire. Le premier chiffre, ici 4, indique le nombre de ces notes à mettre dans chaque mesure. Donc quatre places de 1 temps. Le temps total des notes comprises dans une mesure vaudra le premier 4. Un morceau en 2/2 peut être aussi noté avec un C barré. Dans l'exemple figurant ci-dessus 7/4, dans chaque mesure il y aura 7 places de 1 temps.

Indications d'interprétation

Nuances

La nuance correspond au volume sonore ; pour faire le parallèle avec la parole, cela va du murmure au hurlement. Les nuances portent un nom italien, et sont abrégés comme suit (du plus doux au plus fort) :

- il piu pianissimo possibile, ppp : le plus doucement possible ;

- pianissimo, pp : très doucement ;

- piano, p : doucement ;

- mezzo piano, mp : moyennement doux ;

- mezzo forte, mf : moyennement fort, volume « normal » ;

- forte, f : fort ;

- fortissimo, ff : très fort ;

- il piu fortissimo possibile, fff : le plus fort possible.

On peut faire varier le volume de manière progressive sur plusieurs notes :

- crescendo, cresc. ou bien par un signe « < » s'étendant de la première à la dernière note : augmentation progressive ;

- decrescendo, decresc. ou bien par un signe « > » s'étendant de la première à la dernière note : diminution progressive.

Ces indications sont portées au-dessus ou en dessous de la portée.

Ornements

La manière de jouer les ornements varie selon les époques ; l'instrumentiste a une certaine liberté d'interprétation, notamment quant à la rapidité d'exécution.

Le trille consiste à alterner la note principale avec la note directement supérieure.

| Notation | Interprétation avant 1800 | Interprétation après 1800 |

|---|---|---|

|

|

|

Le mordant consiste en un « trille court », avec la note directement supérieure (![]() ) ou inférieure (

) ou inférieure (![]() ) à la note principale.

) à la note principale.

| Notation | Interprétation avant 1800 | Interprétation après 1800 |

|---|---|---|

|

|

|

L'appogiature consiste en une note brève jouée avant la note principale. On distingue l'appogiature « longue » de l'appogiature « brève », cette dernière étant représentée par une note barrée.

| Notation | Interprétation |

|---|---|

|

| Notation | Interprétation |

|---|---|

|

|

Dynamique

Par « dynamique », nous désignons la manière dont est jouée la note dans sa durée. L'attaque désigne la manière dont on commence une note. Les annotations placées à la verticale des notes sont placées à l'opposé de la hampe : au-dessus si la hampe est vers le bas, et vice versa.

Si l'on place un point à la verticale de la note, la note est raccourcie, elle ne dure pas la totalité de sa durée. On parle de note « piquée » ou de staccato[2]. Avec les instruments à corde, on étouffe la corde en posant un doigt dessus, ou bien si elle s'obtient avec un doigté (ce n'est pas une corde à vide), en relevant le doigt. Avec un instrument à vent, on bloque en général le souffle avec un coup de langue.

Si l'on place un accent « > » à la verticale de la note, la note est jouée plus forte que ses voisines, la note est dite « accentuée ». On parle aussi de marcato. C'est une forme de staccato emphatique. L'interprétation de la note comporte trois parties :

- une attaque forte ;

- un maintien de la note à un volume équivalent aux notes alentours ;

- un silence sur le dernier tiers ou le dernier quart de la durée de la note.

On utilise aussi les notation forte-piano fp (fort puis doucement), ou bien sforzando sfz.

Si l'on place un trait horizontal à la verticale de la note, on s'attache au contraire à faire durer la note sur la totalité de la longueur. On parle de note tenue, ou tenuto. Contrairement au legato (voir ci-après), les notes sont détachées.

Si l'on place une parenthèse horizontale regroupant plus de deux notes, on ne sépare pas les notes entre elles. On parle de « coulé » ou de legato. Sur un instrument à vent, les notes sont jouées avec un même souffle. Sur un instrument à cordes frottées, les notes sont jouées avec un même trait d'archet. Il ne faut pas confondre cette notation avec les notes liées, pour lesquelles la parenthèse ne s'étend que sur deux notes qui ont la même hauteur.

Les instruments à cordes frottées — violon, alto, violoncelle, contrebasse — peuvent aussi se jouer en pinçant les cordes. On parle de pizzicato (pluriel pizzicati), noté pizz..

Autres notations

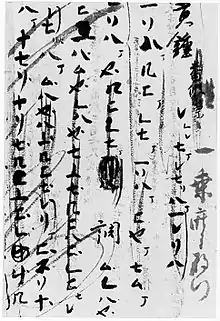

Partition japonaise ancienne

Danse

- Comment écrire la danse ? : https://www.youtube.com/watch?v=_VqXt5Pq86Y

Notes

- ↑ lors de la Black Session de Norah Jones le 26 janvier 2007 sur France Inter, celle-ci a eu du mal à démarrer une chanson car le public frappait à « contre-temps » par rapport à son habitude

- ↑ français http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/note/169356

Voir aussi

- Dans Wikipédia