Qu’est ce qu'une ZEE?

Définition

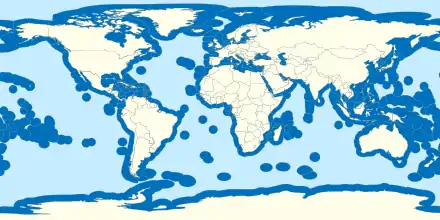

"ZEE" est l'acronyme de "Zone Économique Exclusive". D'après wikipédia, une (ZEE) est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière d'exploration et d’usage des ressources. Elle s'étend à partir de la ligne de base de l'État jusqu'à 200 milles marins (environ 370 km) de ses côtes au maximum.

Cette définition est parfois appliquée abusivement aux plateaux continentaux afin d'étendre artificiellement la ZEE d'un pays.

Un peu d'histoire

Les ZEE sont définies par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, créée lors de l'assemblée générale de l'ONU le 16 novembre 1973 et signée le 10 décembre 1982. Une définition qui vient très tard dans l'histoire de la navigation.

Avant les ZEE, jusqu'au XIXe siècle, la "loi du plus fort" régnait sur les océans. Ainsi les océans étaient régis par les grandes puissances maritimes (Espagne, Portugal et Pays-Bas, jusqu'au XVIe siècle, puis le Royaume-Uni pendant la période du XVII-XIXe siècle. Actuellement la plus grande puissance maritime mondiale est les États-Unis, qui font office de "gendarme des océans").

Avant la création des ZEE, les pays côtiers disposaient d'une zone maritime qui s'étendait autrefois des côtes jusqu'à une distance de 3 milles marins (soit 5,556 kilomètres), et qui aujourd’hui couvre 12 milles marins (soit 22,224 kilomètres) depuis la ligne de base. Dans cette zone, les pays disposent d'un pouvoir souverain sur la mer ainsi que sur les fond marins, l'espace aérien et les sous-sols. La mer territoriale est définie par le Droit de la mer et a été adoptée lors de la Conférence de Genève de 1958.

C'est le 10 mars 1983 que le président américain Ronald Reagan signa une proclamation en faveur de l'établissement d'une ZEE au large des côtes des États-Unis, dans le but d'acquérir la place de leader, souvent occupée par les États-Unis, en ce qui concerne le droit conventionnel de la mer. Cette proclamation vient renforcer la proclamation Truman de 1945 sur le plateau continental. Avec leurs possessions dans le Pacifique, les États-Unis se retrouvent avec la plus grande ZEE mondiale. Cependant, une section de la mer de Beaufort est contestée entre le Canada et les États-Unis, car la zone contiendrait des réserves de pétrole.[1]

Principales ZEE

| Pays | ZEE (km²) | Plateau (km²) | ZEE et superficie terrestre (km²) |

|---|---|---|---|

| États-Unis | 11 351 000 | 2 193 526 | 21 177 675 |

| France | 11 035 000 | 389 422 | 11 710 417 |

| Australie | 8 505 348 | 2 194 008 | 16 192 198 |

| Russie | 7 566 673 | 3 817 843 | 24 664 915 |

| Nouvelle-Zélande | 6 682 503 | 277 610 | 6 953 478 |

| Indonésie | 6 159 032 | 2 039 381 | 8 019 392 |

| Canada | 5 599 077 | 2 644 795 | 15 583 747 |

| Royaume-Uni | 5 453 428 | 722 891 | 5 714 564 |

| Japon | 4 479 388 | 454 976 | 4 857 318 |

| Chine | 3 879 666 | 831 340 | 13 520 487 |

| Chili | 3 675 279 | 252 947 | 4 431 381 |

| Brésil | 3 660 955 | 774 563 | 12 175 832 |

| États fédérés de Micronésie | 2 996 419 | 19 403 | 2 997 121 |

| Danemark | 2 551 238 | 495 657 | 4 761 811 |

| Inde | 2 305 143 | 402 996 | 5 592 406 |

| Îles Marshall | 1 990 530 | 18 411 | 1 990 711 |

| Portugal | 1 727 408[3] | 92 090 | 1 819 498 |

La France doit sa grande surface maritime à ses territoires (départements et collectivités) d'outre-mer et de certains « cailloux » perdus au milieu des mers. En effet, la Polynésie assure à la France la plus grande partie de cet immense domaine océanique avec une ZEE de près de cinq millions de km². La ZEE de la France couvre approximativement 8 % de la surface de toutes les ZEE du monde.

L'Australie a revendiqué à la Commission des Nations unies sur les limites du plateau continental une ZEE de 200 milles marins (370 km) à partir de son territoire en Antarctique. Néanmoins, l'Australie maintient son droit d'explorer et d'exploiter la masse d'eau et les fonds marins dans sa ZEE.

Conflits liés aux ZEE

L'exemple le plus connu de conflit lié aux ZEE est la « guerre de la morue ». Elle a eu lieu entre 1950 et 1970 entre le Royaume-Uni et l'Islande. Les opérations se déroulèrent dans les eaux à proximité de l'Islande que le gouvernement islandais souhaitait interdire aux chalutiers étrangers par crainte de voir les ressources halieutiques (poisons et crustacés) s'épuiser.

La marine britannique fut mobilisée mais la guerre ne fut pas déclarée ; ce différend prit fin officiellement en 1976 avec la reconnaissance par les Britanniques des prétentions islandaises à travers la Convention de Montego Bay.

Notes et références

- ↑ « La proclamation Reagan sur la zone économique exclusive des États-Unis », sur http://www.persee.fr/.

- ↑ Dans le cas où les délimitations n'auraient pas encore fait l’objet d'accords entre les États concernés, les surfaces indiquées sont des estimations, basées généralement sur l’équidistance ; ces estimations peuvent comprendre la surface des eaux intérieures et des eaux archipélagiques, et celle de la mer territoriale ; elles ne comprennent pas les éventuelles extensions du plateau continental au-delà de la limite des ZEE).

- ↑ Le Portugal obtiendra une extension de sa ZEE au-delà des 350 milles si le protocole des Açores est confirmé par les Nations unies.