Tubercule de Darwin

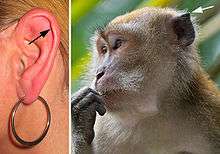

Le tubercule de Darwin, appelé aussi tubercule auriculaire, est une anomalie congénitale qui présente une saillie cartilagineuse plus ou moins accentuée sur le bord libre de l'hélix de l’oreille humaine au niveau de sa partie postéro-supérieure. Ce tubercule qui existe constamment chez l'embryon humain, est l'homologue de la pointe de l'oreille chez les mammifères à longues oreilles. Cette papule bénigne, anormale chez l'homme adulte, est normale chez certains singes, notamment les cynocéphales et les Cercopithèques. Cette anomalie sans conséquence pathologique ou disgracieuse (sauf lorsqu'elle est prononcée, ce qui nécessite une résection chirurgicale) est appelée familièrement oreille d'elfe[1].

| Nom latin | tuberculum auriculare (TA +/-) |

|---|

Cette structure vestigiale d'une articulation correspond à la partie supérieure de l'oreille pointue des primates et de certains mammifères qui leur permettait de se rabattre pour protéger le conduit auditif ou de contrôler volontairement son mouvement[2].

Historique

Charles Darwin décrit cette excroissance dans The Descent of Man (1871) comme la pointe de Woolner, rappelant que son attention avait été attirée sur ce point par le sculpteur Thomas Woolner. Ce dernier, en sculptant les oreilles pointues de son Puck de Shakespeare, avait en effet remarqué que certains hommes avaient un tubercule auriculaire et l'avait attribué à une réminiscence de l'oreille pointue des animaux. Darwin y voyait lui aussi un atavisme[3].

Ce tubercule a longtemps été considéré comme une malformation et comme un signe de dégénérescence ou de criminalité à partir d'études phrénologiques et physiognomique comme celles du criminologue Cesare Lombroso[4].

Description

Le tubercule auriculaire est le plus souvent postérieur et bilatéral, mais il peut être antérieur, unilatéral gauche ou droit. En effet, lorsque l'hélix s'enroule au cours de l'embryogenèse, le tubercule change généralement de direction et de postérieur devient antérieur sur un hélix ourlé. Quand la portion de l'hélix qui le supporte ne s'est pas repliée par suite d'un arrêt de développement, le tubercule regarde en haut et en arrière, si bien que l'oreille se termine réellement en pointe comme chez les animaux[5]. L'épaississement cartilagineux peut prendre une forme plus ou moins pointue ou arrondie. Même lorsqu'il paraît faire défaut, la direction des poils de la face interne du pavillon indique nettement l'endroit où il est situé (il existe parfois une sorte de touffe qui est nettement apparente quand on regarde l'hélix par sa convexité)[6].

Prévalence

La fréquence de ce trait atavique varie en fonction du sexe (il est plus fréquent chez l'homme), de l'âge et de la population[7]. En moyenne selon les études, 1 à 10 % des individus sont porteurs du tubercule de Darwin dans le monde, 26 % en Europe[8].

Génétique

Le tubercule auriculaire a longtemps été considéré comme un caractère mendélien dominant simple mais à pénétrance incomplète, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas toujours[9]. Cependant, la génétique et des études sur des familles ont démontré que la présence de tubercules de Darwin n'est pas seulement conditionnée par des gènes mais est susceptible d'être influencée par l'environnement ou les accidents de développement[10],[11].

Galerie

Tubercule auriculaire postérieur et pointu

Tubercule auriculaire antérieur et arrondi

Le tubercule est aussi appelé « oreille de Spock[12] »

Notes et références

- (en) Can Baykal, K. Didem Yazganoglu, Dermatological Diseases of the Nose and Ears, Springer Science & Business Media, , p. 118

- (en) William Charles Osman Hill, Primates : Comparative Anatomy and Taxonomy, University Press, , p. 8

- (en) Jos Verhulst, Catherine E. Creeger, Developmental dynamics in humans and other primates : discovering evolutionary principles through comparative morphology, Adonis Press, , p. 106

- (en) Hermann Mannheim, Pioneers in criminology, Stevens, , p. 190

- (en) R.B. Bean, « Some characteristics of the external ear of American Whites, American Indians, American Negroes, Alaskan Eskimos, and Filipinos », American Journal of Anatomy, no 18, , p. 201–225

- Léo Testut, Traité d'anatomie humaine, Octave Doin, , p. 536

- André Leguèbe, Renée Montagne, « Génétique des caractères descriptifs utilisés en anthropologie », Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, vol. 7, no 2, , p. 227

- Alain Froment, Anatomie impertinente: Le corps humain et l’évolution, Odile Jacob, , p. 132

- (en) Laura Spinney, « Vestigial organs: Remnants of evolution », New Scientist, vol. 198, no 2656, , p. 42 (DOI 10.1016/S0262-4079(08)61231-2)

- (de) T. Quelprud, « Zur erblichkeit des darwinschen höckerchens », Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, no 34, , p. 343–363

- (en) L. Beckman, « An evaluation of some anthropological traits used in paternity tests », Hereditas, no 46, , p. 543–569

- (en) Dale Berg, Katherine Worzala, Lippincott Williams & Wilkins, 2006, atlas of adult physical diagnosis, p. 2

Voir aussi

Articles connexes

- Oreille de Mozart

- Spina helicis

Liens externes

- (en) John H. McDonald, « Darwin's tubercle: The myth », University of Delaware, 2011

- Portail de l’anatomie

- Portail de l’évolution