Stéthoscope

Un stéthoscope (du grec stêthos (στῆθος), "poitrine", et scope du grec ancien "skopein" (σκοπεϊν), « observer ») est un instrument acoustique, servant principalement dans le domaine médical ou vétérinaire (du moins pour les animaux d'une certaine taille), pour l'auscultation, c’est-à-dire l'écoute des sons internes du corps. Mais il peut être aussi employé dans d'autres domaines, notamment pour l'identification et la localisation d'un bruit dans un objet, un appareil ou une installation.

Historique

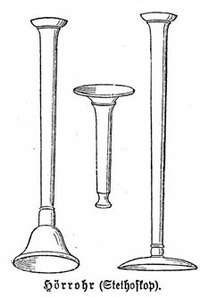

Le stéthoscope a été inventé, selon la tradition[1], le en France, par le docteur René Laennec. Il ne s'agissait alors que d'une simple liasse de papiers roulés (provenant de son cahier d'observation qu'il emportait toujours avec lui), permettant d'amplifier le son du rythme cardiaque car il consultait alors une patiente de forte corpulence et dont la poitrine atténuait le bruit du cœur, il eut cette idée en observant, quelques minutes plus tôt, des enfants jouant avec des aiguilles sur une poutre en chêne (un enfant était à une extrémité et piquait le bois de son aiguille, le second, à l'autre extrémité devait deviner combien de fois le bois avait été frappé en accolant son oreille à la poutre). Il créa ainsi l'auscultation médiate par opposition à l'auscultation immédiate où il avait la tête collée à la poitrine du patient. Sa première description écrite de son système remonte au 8 mars 1817. Laennec en construisit secondairement plusieurs modèles en bois.

Le modèle en a été amélioré vers 1830 par Pierre Piorry qui construisit un adaptateur en ivoire du côté auriculaire. Vers la même époque, un tube flexible relie le pavillon à l'écouteur mais le modèle rigide va encore persister quelques décennies.

Le stéthoscope bi-auriculaire (pour les deux oreilles) a été imaginé dès 1829 mais construit seulement en 1851. Le tube était en caoutchouc mais cette solution s'avéra fragile et dut être abandonnée. Un second modèle, plus rigide, vit le jour en 1852 à base de tubes métalliques.

Vers 1870, des stéthoscopes différentiels apparaissent : deux pavillons, montés chacun sur un tube et connectés à une oreille, devaient permettre de comparer l'auscultation à deux endroits différents.

En 1961, le Dr David Littmann créa le stéthoscope contemporain avec son double pavillon réversible, qui reste toujours utilisé de nos jours.

Le premier stéthoscope du monde est aujourd'hui à Nantes car René Laennec (1781-1826) qui en est l’inventeur a vécu dans cette ville, place du Bouffay notamment de 1788 à 1800. L’un de ses descendants a légué une partie de ses objets et manuscrits originaux, dont le célèbre stéthoscope à l’école de médecine. Aujourd’hui, une salle d’exposition les met enfin en valeur au dernier étage de la faculté de Pharmacie[2].

Le stéthoscope contemporain

Actuellement, les stéthoscopes comportent un ou deux pavillons, pièces métalliques pourvues d'une membrane que l'on applique sur la peau du patient. Cette membrane, mise en vibration par les sons corporels, est reliée par un ou deux tubes souples en caoutchouc aux embouts que l'opérateur place dans ses oreilles. L'intérêt de la membrane est cependant discuté[3]. La rigidité du système au niveau auriculaire, se fait grâce à une armature métallique : la lyre. Par sa construction, il constitue un amplificateur acoustique (large pavillon, petits écouteurs). Les capteurs peuvent filtrer certaines fréquences, pour recueillir les sons plus spécifiquement aigus ou graves, selon les diagnostics à effectuer. Des modèles à amplification électronique ont été construits[4],[5], sans réel succès commercial.

Le stéthoscope est utilisé par les professionnels de santé afin d'écouter les battements cardiaques, le murmure respiratoire, le thrill artériel, les bruits abdominaux ou fœtaux, ou encore utilisé lors de la prise de la tension artérielle.

Intérêts médicaux

C'est un appareil non intrusif, qui n'a pas d'effet secondaire. Il donne de nombreuses informations sur l'état du patient. Il est très utilisé pour ausculter le cœur ou les poumons.

Utilisations non médicales

Le stéthoscope peut être utile pour « ausculter » non pas un être vivant, mais un objet, un appareil ou une installation. Par exemple :

- pour le déminage d'un engin explosif, apposé sur celui-ci, afin, préalablement à l'ouverture et la neutralisation de cet engin, de repérer et d'analyser les bruits produits par un éventuel système de mise à feu ;

- en plomberie, apposé sur une tuyauterie ou un mur, afin d'infirmer ou confirmer l'existence d'une fuite, dans ce dernier cas de la localiser, et ceci plus particulièrement quand il s'agit d'une installation complexe ou d'accès difficile, où l'examen visuel est donc malaisé ;

- en mécanique, apposé sur une pièce afin de détecter les bruits suspects qui peuvent être la cause d'un mauvais fonctionnement ou d'une panne ;

- en serrurerie, apposé près d'une serrure que l'on souhaite ouvrir sans la clef ou le code, par exemple celle d'une porte blindée ou d'un coffre-fort, afin d'analyser le bruit produit par les éléments internes de celle-ci lorsqu'on la manipule, manuellement ou à l'aide d'un autre instrument (qui peut être un passe-partout).

Notes et références

- Isabelle Grellet, Caroline Kruse, Histoires de la tuberculose : Les fièvres de l'âme, 1800-1940, Ramsay, , p. 23

- Presse-Océan (rédaction), « Le 1er stéthoscope du monde est à Nantes », www.presseocean.fr, (lire en ligne)

- Kindig JR, Beeson TP, Campbell RW, Andries F, Tavel ME, Acoustical performance of the stethoscope: a comparative analysis, Am Heart J, 1982;104:269–275

- (en) Gordon ES, Lagerwerff JM, « Electronic stethoscope with frequency shaping and infrasonic recording capabilities », Aviat Space Environ Med, vol. 47, no 3, , p. 312-6. (PMID 1244193)

- (en) Zühlke L, Myer L, Mayosi BM, « The promise of computer-assisted auscultation in screening for structural heart disease and clinical teaching », Cardiovasc J Afr, vol. 23, no 7, , p. 405-8. (PMID 22358127, PMCID PMC3721800, DOI 10.5830/CVJA-2012-007, lire en ligne [html])

Liens externes

- (fr) « L'invention du stéthoscope, jalon essentiel de la cardiologie », commentaire du texte fondateur de Laennec (1819) sur BibNum.

- (en) Histoire illustrée du stéthoscope.

- Portail de la médecine

- Portail des technologies