Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis est une bactérie intracellulaire obligatoire, non colorable en Gram. Cette bactérie est responsable de l'urétrite à Chlamydia (ou chlamydiose), maladie sexuellement transmissible qui est la plus fréquente en Amérique latine et aux États-Unis après le Papillomavirus (50 fois plus fréquente que la gonorrhée, elle-même plus fréquente que la syphilis). Son réservoir est strictement humain. Il existe deux biovars et 18 sérovars connus[réf. souhaitée] (mis en évidence par micro-immunofluorescence), possédant un tropisme tout particulier pour les muqueuses génitales et oculaires.

| Règne | Bacteria |

|---|---|

| Embranchement | Chlamydiae |

| Ordre | Chlamydiales |

| Famille | Chlamydiaceae |

| Genre | Chlamydia |

Nom binominal

?Busacca , 1935

Pathologies provoquées par ce germe

- Chlamydia trachomatis est principalement à l'origine de la chlamydiose génitale, maladie sexuellement transmissible très fréquente se manifestant par des infections génitales (urétrites, cervicites, salpingites, endométrites), avec plus d'un million de cas annuels aux États-Unis[1]. En France, début 2006, la prévalence de Chlamydia trachomatis était estimée chez les 18-44 ans à environ 1,5 %, et chez les 18-24 ans à 2,5 % chez les hommes et 3,2 % chez les femmes[2]. En 2008, et ce depuis 1997, le nombre de cas relevés par les réseaux de surveillance n'a cessé d'augmenter[3].

- Le trachome, dont Chlamydia trachomatis tire son nom, est dû aux sérotypes A, B et C. Le trachome est une kérato-conjonctivite très répandue dans les pays en voie de développement et qui entraîne un grand nombre de cécités. C'est une maladie très contagieuse heureusement facile à combattre par sulfamides et antibiotiques à large spectre.

- La Lymphogranulomatose vénérienne ou maladie de Nicolas-Favre (rare en France, mais en augmentation constante depuis 2003).

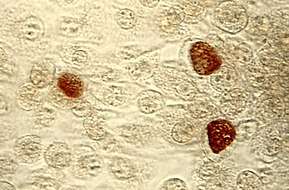

- Infections oculaires comme les conjonctivites par auto-inoculation à partir d'un foyer génital, notamment chez le nouveau né, dix jours après l'accouchement. Mais aussi chez les enfants et adultes après contamination par eau de piscines insuffisamment chlorées[réf. nécessaire]. Les sérotypes D et K sont responsables de ces conjonctivites folliculaires et parfois de kératites. Le diagnostic est effectué par une recherche d'inclusions cytoplasmiques sur des cellules prélevées par frottis conjonctival.

- Une pneumonie chez le nouveau-né peut apparaître quatre à dix semaines après le contact avec la mère (généralement lors de l'accouchement). La clinique se caractérise par des râles bronchiques diffus. La radiographie de poumon montre une infiltration interstitielle bilatérale. Le diagnostic est confirmé par les prélèvements pharyngés et recherche d'inclusions cytoplasmiques des chlamydia.

Un certain nombre de complications à l'infection par chlamydia trachomatis existent :

- Le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis ou péri-hépatite à chlamydia.

- Le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter ou syndrome oculo-uréthro-synovial.

- À long terme, en l'absence de traitement antibiotique, il existe des risques d'infertilité féminine par imperméabilité tubaire. Une infection à Chlamydia chez un homme pourrait aussi diminuer sa fertilité[4].

Mode de vie

Chlamydia trachomatis est un petit bacille, parasite intracellulaire obligatoire (il ne peut survivre en dehors d'une cellule hôte). Sa survie dans les vacuoles cytoplasmiques de la cellule parasitée est rendue possible par sa capacité à inhiber le complexe de fusion phagosome-lysosome.

Diagnostic biologique

- La biologie moléculaire (PCR, hybridation, amplification) est actuellement la méthode de référence dans le dépistage de Chlamydia trachomatis, aisément réalisable sur prélèvement urinaire, prélèvement vaginal, dans le canal anal et le fond de gorge.

- Les tests antigéniques par immunofluorescence directe, méthode ELISA n'ont plus d'intérêt dans le dépistage ou le diagnostic des urétrites et infections génitales.

- La culture cellulaire permet l'isolement de la souche et éventuellement l'antibiogramme. Le délai est cependant assez long (48 à 72 h) et cet examen ne se fait pas en routine.

Contamination

- Les rapports sexuels (que ce soit oral, génital ou anal) avec un partenaire infecté est le mode de transmission le plus fréquent.

- Transmission de la mère en l'enfant au moment de l'accouchement.

- Auto-contamination des organes génitaux vers les yeux, par des mains souillées.

- Contamination oculaire indirecte possible par les mouches se posant sur les yeux des nouveau-nés dans les pays à forte endémie.

Traitement des infections génitales

Le traitement "minute" par macrolide est privilégié à tout autre dans le traitement des infections génitales basses (portage asymptomatique, urétrite, vaginite, cervicite) :

- Azithromycine en une seule prise orale de 1 gramme, y compris chez la femme enceinte.

Des traitements de durée plus classique (dont la durée, de une à trois semaines, dépend du caractère « haut » ou « bas » de l'infection génitale) sont possibles :

- Tétracyclines : la doxycycline, contre-indiquée chez les enfants et les femmes-enceintes, est la seule alternative recommandée pour le traitement des infections génitales basse à la dose de 100 mg deux fois par jour pendant sept jours chez l'adulte.

- Fluoroquinolones : l'ofloxacine, utile notamment pour les infections génitales profondes (prostatite), là-aussi avec contre-indication chez les enfants et les femmes-enceintes.

- Macrolides : l'érythromycine est utilisable mais n'est pas recommandée en raison des problèmes de tolérance (digestive notamment).

- La rifampicine est elle aussi active in vitro mais ne fait pas l'objet de recommandation thérapeutique dans cette indication.

Notes et références

- US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for HIV, STD and TB Prevention (NCHSTP), Division of STD/HIV Prevention, Sexually Transmitted Disease Morbidity 1984 - 2006, CDC WONDER On-line Database, November 2008

- (en) V Goulet, B de Barbeyrac, S Raherison, « Prevalence of Chlamydia trachomatis: results from the first national population-based survey in France », Sex Transm Infect, vol. 86, , p. 263-270 (DOI 10.1136/sti.2009.038752)

- http://www.invs.sante.fr/surveillance/ist/bulletins_ist/bulletin_ist_311208.pdf Bulletin des réseaux de surveillance des infections sexuellement transmissibles au 31 décembre 2008 – Rénago, Rénachla et RésIST

- Idahl A, Boman J, Kumlin U, Olofsson JI, Demonstration of Chlamydia trachomatis IgG antibodies in the male partner of the infertile couple is correlated with a reduced likelihood of achieving pregnancy, Hum Reprod 2004;19:1121-6

E.Pilly, édition 2012

- Portail de la microbiologie

- Portail de la médecine