Histoire de Lyon

L'histoire de Lyon inventorie, étudie et interprète l'ensemble des événements du passé liés à cette ville.

Si le lieu est habité depuis la Préhistoire, la première ville, nommée Lugdunum, date de la Rome antique. Sous l'Empire romain, Lyon devient une puissante cité, capitale de la Gaule romaine. La chute de l'Empire romain la relègue à un rôle secondaire dans l'espace européen en raison de son éloignement des centres de pouvoir. Puis la division de l'Empire carolingien la place en position de ville frontière. La cité rhodanienne garde ces deux caractéristiques — influence réduite et situation périphérique — durant tout le Moyen Âge. Jusqu'au XIVe siècle, le pouvoir politique est tout entier entre les mains de l'archevêque, qui protège jalousement l'autonomie de sa ville. Il faut attendre 1312 - 1320 pour voir une institution consulaire prendre le pouvoir, au moment même où la cité intègre définitivement le royaume de France.

À la Renaissance, Lyon se développe considérablement et devient une grande ville commerçante européenne. Mais ce second âge d'or est fauché par les guerres de religion, qui font fuir définitivement une partie des marchands-banquiers étrangers. Durant la monarchie absolue, Lyon reste une cité moyenne en France, dont la principale richesse est le travail de la soie. La Révolution dévaste la ville, qui s'oppose en 1793 à la Convention. Prise militairement, elle est sévèrement réprimée et sort de la tourmente révolutionnaire très affaiblie.

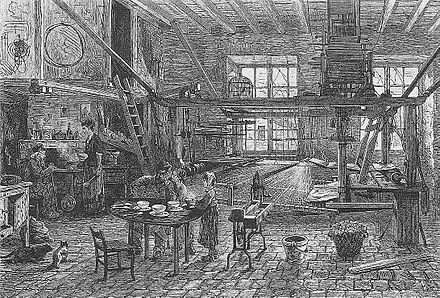

Napoléon aide à son redressement par un soutien aux soyeux, qui arrive en même temps que la mise au point du métier Jacquard. C'est le point de départ d'un essor économique et industriel qui dure, malgré quelques fluctuations, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Durant le XIXe siècle, Lyon est une ville canut et connaît en 1831 et 1834 de violentes révoltes ouvrières. La Belle Époque marque la fin de la domination de la soie lyonnaise et l'essor de nombreuses autres industries (automobiles, chimie, électricité). La municipalité, quant à elle, retrouve ses pouvoirs avec la Troisième République et s'engage dans un long siècle de radicalisme, qui se termine avec Édouard Herriot en 1957. La Seconde Guerre mondiale voit Lyon, une des principales villes de la zone libre, être le centre des plus grands réseaux de la Résistance. Jean Moulin, notamment, les unifie au sein des Mouvements unis de la Résistance.

À la sortie de la guerre, Lyon se redresse rapidement et connaît un vigoureux développement urbain, avec l'édification d'un grand nombre de quartiers d'habitation. Dotée d'industries puissantes et d'un secteur tertiaire en plein essor, la ville tient son rang de grande métropole française et européenne.

Préhistoire et époque précédant la conquête romaine

La présence d'une population dès la Préhistoire est attestée[1]. De nombreux objets datant, pour les plus anciens, du Mésolithique, ont été retrouvés sur le site de Vaise. Les nombreuses traces d'habitats et les céramiques découvertes datant du premier âge du fer (VIe siècle av. J.-C. à cet endroit) prouvent l'existence de circuits commerciaux entre le littoral méditerranéen et le nord de l'Europe passant par le site, sans que l'on puisse parler de lieu urbanisé[2].

Les traces d'occupations humaines du Second âge du fer ne démontrent pas de sédentarisation avant l'époque romaine, mais elles attestent que le site de Fourvière est utilisé par les peuples environnants comme un site sacré[3]. Les indices archéologiques tendent à démontrer l'existence de grands rassemblements gaulois et l'existence d'un emporium. Celui-ci sert de lieu d'échanges entre les Romains et les peuples Ségusiaves et Éduens[4],[5].

Antiquité

Créée par la volonté de Rome, Lugdunum devient, grâce à sa position stratégique, la capitale des Gaules. Centre politique, religieux et commercial important, la cité se développe considérablement, devenant une ville cosmopolite. Sa christianisation a lieu dès le IIe siècle[6].

Fondation de Lugdunum

Lugdunum aurait été fondée dans le cadre d'une politique de création de colonies initiée par Jules César, avec Vienne, Nyon ou Augst, visant à s'assurer de la stabilité de peuples nouvellement conquis et à récompenser des légionnaires vétérans en leur fournissant des terres et des droits. Dans le cas de Lugdunum, il s'agirait de surveiller les Allobroges[7].

Site avant la fondation

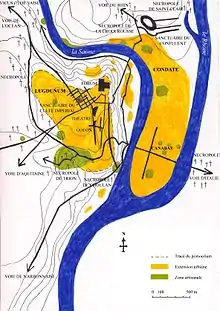

Le site de Lyon présente de nombreuses traces d'occupation gauloise avant la fondation ; notamment au quartier Saint-Vincent, à Vaise[8] ou Fourvière[9],[10]. Le toponyme de Lugdunum désigne plus particulièrement la colonie de Fourvière, les pentes de la Croix-Rousse étant Condate et les plaines proches du fleuve les canabae[11]. Avant la fondation, la confluence entre le Rhône et la Saône a une physionomie très différente de l'actuelle. La Saône coule aux pieds de la colline ; ce n'est que lors des premiers siècles de notre ère qu'un deuxième bras de la rivière se forme, et que par comblement progressif, un espace est dégagé à l'endroit de l'actuel Vieux Lyon.

Il est possible que des Romains venus de Vienne se soient installés auparavant, et aient fourni un noyau de population initial pour la colonie, mais cette question est discutée par les historiens[12].

Fondation de la colonie

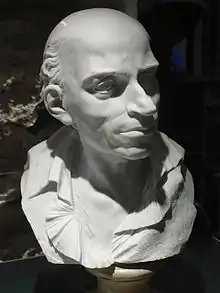

Ancien officier de Jules César, proconsul de la Gaule chevelue, Lucius Munatius Plancus procède à la fondation en 43 av. J.-C., le jour exact étant discuté par les historiens[13]. Aucune certitude n'existe sur l'origine des colons et leur position sociale. Les spécialistes proposent qu'ils soient issus en partie de la colonie de Vienne, et en partie des légions de Munatius Plancus[14].

La colonie n'est pas solidement fortifiée, tout juste dispose-t-elle de levée de terres et de palissades de bois[15]. De taille réduite, elle ne possède pas de forum[16]. Nommée par son fondateur « Colonia Copia Felix Munatia Lugdunum », elle perd sous l'empereur Claude la référence à Munatius Plancus pour devenir « Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunensium ». Les habitants sont citoyens romains, ceux de naissance libre sont rangés dans la tribu Galeria, les affranchis dans la tribu Palatina[17].

Origine du nom Lugdunum

Il y a débat sur la signification exacte du toponyme « Lugdunum ». Le terme de Dunum désigne en langue celte une hauteur, une colline ou une citadelle. Mais celui de Lug est moins évident. Certains proposent la possibilité d'une référence au dieu celte Lug. Toutefois, les archéologues n'ont pas retrouvé de traces de culte sur place, mais à Condate ou à Vaise. Il serait alors possible de rapprocher lug de la racine lux, signifiant lumière. Enfin, d'autres avancent un extrait de l'ouvrage De Fluviis du pseudo-Plutarque qui donne au lieu le nom de Lougoudounon, avec Lougos signifiant corbeau[18].

Lyon, capitale des Gaules

Située sur un point stratégique, la colonie devient rapidement la capitale des Gaules de par la volonté d'Auguste[19]. Trois facteurs contribuent ce choix. Premièrement, l'ambition d'Auguste, dans les années 20 av. J.-C., de conquérir la Germanie. Lugdunum est idéalement située et un réseau de routes est rapidement tracé au départ de la cité. Elle se retrouve ainsi au centre des communications de la Gaule, et constitue la base de départ des opérations vers les territoires du nord. En second lieu, lors des premières décennies de sa fondation, l'organisation administrative de la Gaule n'est pas encore établie et les gouverneurs généraux assurent sa surveillance et sa gestion depuis cette cité. Enfin, et même si cela ne se déroule pas à proprement parler sur le territoire de la colonie, la réunion annuelle des notables gaulois au confluent à partir de 12 av. J.-C. renforce sa position politique[20].

Développement urbain

Grâce à sa localisation et son influence, la ville grandit et s'enrichit rapidement. Des aqueducs sont construits, à des dates délicates à estimer, peut-être entre 20 av. J.-C. et 10 av. J.-C.[21]. De nombreux monuments sont rapidement édifiés. Le premier est le théâtre, le plus ancien de Gaule, inauguré entre 16 av. J.-C. et 14 av. J.-C. sous l'empereur Auguste[22],[15], dont la capacité est de 10 700 places[23]. En 19 apr. J.-C. est inauguré l'amphithéâtre des Trois Gaules[24], agrandi vers 130-136. À la même époque, l'autel du sanctuaire fédéral des trois Gaules est rénové[25].

Au sommet de la colline de Fourvière, à l'emplacement de l'actuelle basilique, qui est le cœur de la cité à son apogée, des vestiges monumentaux ont été interprétés par A. Audin comme le forum, un temple capitolin, la curie et la basilique[26], identifications remises en cause depuis[27].

Au cours du IIe siècle, un cirque est édifié, dont la localisation est incertaine[28], connu en grande partie grâce à une mosaïque le représentant[29]. Antonin, vers 160, procède à l'adjonction au théâtre d'un odéon de 3 000 places[30].

Au-delà des monuments prestigieux, c'est l'ensemble des noyaux urbains de l'agglomération qui se développe. Les communautés de commerçants prospèrent : les nautes, les négociants en vin, les utriculaires, les stucateurs, les potiers, etc. Chaque communauté est hiérarchiquement organisée, avec un conseil et des dignitaires qui structurent la profession et la représentent auprès des autorités. Certaines ont également leur propre cimetière[31].

La population globale a été estimée par Amable Audin à 35 000 habitants[32], par Pelletier à 40 000[33] et par Bruno Benoit entre 50 000 à 60 000[34]. Une des plus grandes cités de Gaule, Lyon est une ville cosmopolite, comprenant de nombreuses personnes portant des noms grecs, probablement plus du quart de la population[35].

Fonctionnement et intégration dans l'empire

Dès sa fondation, la colonie lyonnaise bénéficie du statut de colonie romaine de plein droit (optimo iure), ses citoyens ont tous les avantages politiques et civiques des Romains, mais paient plusieurs impôts directs. Au IIIe siècle, elle possède alors le droit italique, dispensant ses habitants des impôts directs. Elle s'administre elle-même, mais aucun texte sur les lois municipales ne subsiste[36]. En revanche, les nombreuses inscriptions latines (plus de trois mille) renseignent sur ses habitants et leurs fonctions[37].

Les institutions lyonnaises comportent deux groupes : les magistrats et le sénat. Les magistrats sont organisés en trois degrés : la questure, l'édilité et le duovirat. Le fonctionnement normal veut qu'un notable occupe chaque fonction l'une après l'autre, même si nous avons un exemple d'un citoyen devenu duumvir directement après avoir été questeur. Les questeurs sont chargés de lever les fonds municipaux, sous la surveillance des duumvirs. Les édiles sont dévolus à l'entretien de la voirie, des thermes, des marchés, des bâtiments publics, au ravitaillement. Les duumvirs semblent disposer des fonctions judiciaires. On les voit ainsi interroger les chrétiens en 177. Ils se chargent également des opérations électorales ou de la convocation du conseil des décurions[38].

En tant que capitale des Trois Gaules, Lugdunum dispose de plusieurs attributs politiques et spirituels importants. Le légat de la Gaule romaine y réside et y gère les trois provinces qui la constituent : la Gaule belgique, la Gaule aquitaine et la Gaule lyonnaise. Dès l'origine, la cité dispose d'un atelier monétaire[39]. Celui-ci est promu au rang d'atelier monétaire impérial en 15 av. J.-C. par Auguste pour le financement de ses campagnes militaires, privilège unique dans tout l'Empire[40]. Après de nombreux aléas, l'atelier est dévalué en simple supplétif en 294, lorsque celui de Trêves entre en fonction[41] ; il reste en activité, avec quelques moments de forte production, jusqu'en 413[42]. Lyon concentre également plusieurs administrations impériales dirigeant les trois Gaules : les douanes, le bureau des mines de fer, les successions, la poste. Elle est la seule ville romaine avec Carthage à disposer d'une cohorte urbaine[43].

La prêtrise du culte fédéral est la plus haute charge administrative à laquelle les Gaulois citoyens romains peuvent prétendre en Gaule. Elle se tient à Lyon, dans un temple dont il n'existe pas de traces archéologiques. Élus par leurs cités, les prêtres officient toute l'année, le point d'orgue étant une cérémonie en août, durant laquelle des délégués de toute la Gaule viennent rendre un culte à l'empereur. Les réunions des délégués n'ont pas qu'une fonction sacramentelle. Des personnes sont désignées parmi eux pour former le conseil des Trois Gaules. Doté de moyens financiers substantiels, son rôle est mal connu, mais devait servir de relais entre l'élite gauloise et les empereurs[44].

Lugdunum, cité impériale

De par sa situation stratégique et son influence politique, Lugdunum, durant toute l'Antiquité, participe à certains grands événements touchant l'empire et reçoit la visite de nombreux empereurs.

Auguste y vient par trois fois entre 39 et 8 av. J.-C., pour mener la répression des rébellions en Germanie et en Hispanie[40]. Il ordonne à Agrippa l'aménagement des voies romaines des Gaules et confère une importance notable à la cité en y installant l'atelier monétaire impérial en 15 av. J.-C. pour financer ses campagnes. En 12 av. J.-C., le sanctuaire du confluent est inauguré. Caligula y passe une fois, en 39–40 apr. J.-C. avec son cousin Ptolémée de Maurétanie. De magnifiques spectacles sont organisés en leur honneur. Claude naît à Lyon, en 10 av. J.-C., et y retourne régulièrement, notamment lors de sa conquête de la Bretagne entre 43 et 47 apr. J.-C. Outre plusieurs traces archéologiques de son passage, on conserve de cet empereur son discours soutenant l'entrée des Gaulois au Sénat, retranscrit sur la table claudienne. Son nom entre, peut-être dès cette époque, dans la titulature de la ville[45],[15].

Sous Néron, en 64, les Lyonnais soutiennent les Romains victimes de l'incendie de Rome en envoyant la somme de quatre millions de sesterces. L'année suivante, ils sont eux-mêmes victimes d'un sinistre et Néron leur fait envoyer la même somme pour reconstruire la ville. Cet incendie, connu uniquement par un texte de Sénèque[N 1] et de Tacite[N 2], n'a jamais été corroboré par des traces archéologiques[46].

En 68, le légat de la Gaule lyonnaise Vindex se soulève contre le pouvoir de Néron, avec une partie de la Gaule. Lors de ce conflit, les Viennois assiègent Lyon, mais doivent quitter le terrain du combat après la défaite de Vindex. Toutefois, Galba, le nouvel et bref empereur, punit les Lyonnais de leur soutien à Néron. Mais, dans l'épisode de désordre de l'Année des quatre empereurs, les Lyonnais retrouvent les faveurs du nouveau maître Vitellius, qui châtie les Viennois. Puis, celui-ci se rend à Lyon pour y tenir des assises impériales, au cours desquelles de grandes fêtes sont organisées[N 3],[46].

En 160, une inscription porte mention de ce qui serait le premier taurobole célébré dans l'empire, manifestation religieuse de cultes orientaux en l'honneur de Cybèle[47]. On en a la trace grâce à l'autel taurobolique retrouvé en 1704[48]. En 177, Lyon est le théâtre de la première persécution de chrétiens de Gaule, et même de la première mention de l'existence de chrétiens dans le pays.

Après la mort de l'empereur Commode, la guerre civile voit s'affronter plusieurs prétendants à la tête de l'Empire romain. En Bretagne, Clodius Albinus s'empare du pouvoir. Lorsque Septime Sévère, après avoir vaincu Pescennius Niger, fait déclarer Clodius Albinus ennemi de l'empire, il vient en Gaule, s'installe à Lyon et prend possession également de l'Hispanie. En 197, Septime Sévère l'affronte, le vainc à Tournus et lors de la bataille de Lugdunum, puis laisse ses soldats piller la ville qui l'avait soutenu. Septime Sévère connaissait pourtant bien Lugdunum, pour y avoir été légat, et ses deux fils Caracalla et Geta y étaient nés[29]. C'est lors de cet épisode également que l'atelier monétaire impérial est fermé. En 212 Caracalla, né à Lyon en 186, proclame sa constitutio antoniniana, ce qui accorde aux pérégrins lyonnais la citoyenneté, mais pas la capacité de participer à la vie politique locale, apanage des Lyonnais de souche. La crise du troisième siècle ne semble toutefois pas avoir affecté la ville elle-même, qui n'a pas été envahie. Il n'y a pas, notamment, de traces de l'action des Lyonnais durant l'Empire des Gaules[49].

À la fin du IIIe siècle lors des réorganisations de la Tétrarchie, Lugdunum perd son rang de capitale des Gaules au profit de Trèves, plus proche de la frontière du Rhin. La ville n'est plus que le siège administratif de la petite province de Lyonnaise Ire, qui ne comprend plus que Lyon, Langres et Autun. Cette crise affecte la cité profondément. La colline de Fourvière est abandonnée, les habitants se regroupant sur la rive droite de la Saône[50]. Les échanges commerciaux suivent d'autres chemins et la ville n'est plus liée à de grands événements. Il n'y a, par ailleurs, plus de trace d'activité du conseil des Trois Gaules[41]. Une révolte des Lyonnais contre Aurélien en 274 a des causes inconnues, mais n’empêche pas l'empereur de restaurer l'atelier monétaire impérial. En 353, l'usurpateur Magnence se suicide à Lyon après sa défaite en Croatie contre Constance II et une fuite de deux ans. En 383, le jeune empereur Gratien est assassiné à Lyon sur ordre de Maxime. En 392, Eugène, rhéteur, est proclamé empereur contre Théodose Ier[50],[51].

Religions et christianisation de Lugdunum

Comme toutes les cités romaines, Lyon, aux premiers temps de son existence, connait les cultes officiels de la cité et de l'empereur[52]. Contrairement à d'autres, le culte impérial semble avoir ici une importance nettement supérieure aux autres formes cultuelles. Sur l'ensemble du IIe siècle, il y a mention de soixante-dix sévirs augustaux, qui forment même une « fratres augustales » et de cinq flamines, qui sont tous de haut personnages locaux. Les sévirs jouissent à Lyon d'une position sociale prestigieuse, au même rang que les chevaliers, juste après les décurions[53] Le culte impérial est attesté très tôt, dès Tibère, avec le temple dit du « Clos du Verbe incarné », rare ensemble de ce type connu[54],[55].

Les premières implantations du christianisme en Gaule nous sont connues par une lettre attribuée à l'évêque Irénée, l'un des premiers Pères de l'Église, retranscrite par Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique[N 4]. Elle permet de dater l'arrivée de la religion du Christ dans la ville au milieu du IIe siècle[56].

Lyon est un lieu favorable à cette arrivée par sa situation centrale dans les courants d'échange européens, et la forte proportion d'étrangers circulant et s'établissant en ville, notamment des juifs[57]. Or, ces étrangers apportent avec eux leur culte, tels ceux de Mithra, d'Isis ou de Cybèle. Les premiers chrétiens sont donc d'origine orientale, notamment de Phrygie, comme une partie de la population de la cité. Le culte est présent dans toutes les classes sociales. Durant les premiers temps, jusqu'au IIIe siècle, Lyon semble être la seule cité gauloise à disposer d'un évêque[58].

L'épisode le mieux connu de cette époque est détaillé par la lettre d'Irénée à Eusèbe de Césarée ; il s'agit du martyre de nombreux chrétiens en 177[59],[60]. De nombreux personnages apparaissent, dont le premier évêque de Lyon, Pothin. Si le texte ne nous donne pas d'éléments pour expliquer la persécution, les historiens ont proposé plusieurs hypothèses : hostilité traditionnelle des Romains vis-à-vis des chrétiens[59], concurrence entre les religions[61] ou attitude extrémiste de certains chrétiens influencés par le montanisme[62],[63]. Des chrétiens fuient les persécutions en se réfugiant notamment sur l'île Barbe.

C'est durant le IVe siècle que la ville ferme ses temples païens, et réorganise sa vie sociale autour de son évêque et du calendrier de l'Église. Lyon devient l'un des centres intellectuels de la chrétienté, illustré au Ve siècle par Sidoine Apollinaire[64],[65]. L'abbaye de l'Île Barbe est fondée au Ve siècle.

Haut Moyen Âge

Durant les premiers siècles du Moyen Âge, Lyon passe sous la domination burgonde, puis franque, tout en restant, de fait, très autonome. Le vrai maître de la ville, dès cette époque, devient l'archevêque. Cette période est mal connue, les sources disponibles étant lacunaires.

Une ville repliée sur la Saône

Avec l'effondrement de l'Empire romain, les habitants de Lugdunum quittent progressivement la ville haute pour s'établir sur les deux rives de la Saône[66],[67]. Les textes et les fouilles archéologiques ne permettent pas d'avoir une vue générale de l'urbanisation de cette époque, seuls les bâtiments religieux sont quelque peu connus[68]. Ils comprennent un groupe cathédral avec deux églises (Saint-Jean et Sainte-Croix) et un baptistère (Saint-Étienne), des basiliques cémétériales (Saint-Just et Saint-Irénée) et des couvents de moines ayant différentes formes de vie monastique[69].

D'une domination à l'autre

En 437, des tribus germaniques burgondes sont installées comme fédérées en Sapaudie par le général romain Aetius après la victoire de ce dernier contre leur roi Gondicaire et la destruction de leur royaume situé près du Rhin. Ces Burgondes étendent leur domination lors de la désintégration de l'Empire d'Occident et, dans les années 470–474[N 5], font de Lyon l'une des capitales de leur royaume avec Genève et Vienne[71],[72]. Peu nombreux, ils sont rapidement assimilés par la noblesse gallo-romaine lyonnaise, au travers de nombreux mariages. Ariens, ils construisent une cathédrale vouée à leur culte, mais entretiennent de bons rapports avec les autres chrétiens. Un certain nombre se convertissent d'ailleurs au christianisme nicéen. Ils conservent pour eux-mêmes leur propre loi, la loi gombette[73].

En 534, les fils de Clovis intègrent facilement ce royaume sous la domination franque, les Burgondes étant trop peu nombreux et divisés pour résister. Les rois francs suivants se disputent le royaume de Bourgogne. Lyon se retrouve le plus fréquemment en possession du roi de Neustrie. Lyon ne semble pas avoir subi de lourds dommages de ces prises de pouvoir, mais la cité perd tout pouvoir politique direct. La capitale du duché est à Chalon-sur-Saône. La cité rhodanienne conserve toutefois un grand prestige religieux[73].

La période postérieure, durant la domination franque, est très mal connue. Les quelques textes des VIe et VIIe siècles qui nous sont parvenus sont essentiellement religieux. Plus encore, la période centrale du VIIIe siècle ne nous a laissé aucune information sur les évêques, dont nous n'avons que les noms[70],[74].

Société lyonnaise au Haut Moyen Âge

En ces temps troublés, les institutions ecclésiastiques pallient la disparition de l'administration impériale. De nombreux évêques sont issus de la noblesse gallo-romaine, qui garde longtemps une culture antique. Les plus marquants sont Rusticus, évêque de Lyon de 494 à 501, son frère saint Viventiolus, Sacerdos, fils de Rusticus et évêque de 549 à 552, qui désigne son neveu saint Nizier pour lui succéder. Ce dernier est inhumé dans l'église qui prend son nom. L'influence de l'évêque de Lyon est très forte dans la région, et il conserve une aura positive dans la chrétienté. Il est appelé « patriarche » lors du concile de Mâcon de 585. Il a l'autorité sur les diocèses d'Autun, Mâcon, Chalon-sur-Saône et Langres. D'autres exemples de cette influence sont perceptibles avec l'envoi d'une ambassade en Espagne dirigée par Arigius (602-614?), ou la consécration d'un évêque de Cantorbéry à Lyon par Goduinus (688-701?)[75].

La vie intellectuelle de cette période est mal connue. Les quelques Lyonnais qui nous ont transmis une œuvre marquante sont Sidoine Apollinaire, Eucher ou Viventiole. Le premier est l'auteur de lettres et panégyriques qui nous renseignent sur l'évolution du monde gallo-romain au Ve siècle sous la domination de peuples germains. Eucher rédige de nombreux ouvrages sur la foi chrétienne, et des lettres. Enfin, de Viventiole nous est parvenu une Vie des pères du Jura[76], qui décrit les débuts du monachisme dans la région. Il faut toutefois noter que ces textes datent tous du Ve siècle ou du VIe siècle, fort peu de textes proviennent de la période suivante[77].

Des temps carolingiens à l'an mil

La ville est un foyer de la renaissance carolingienne, sous l'impulsion de son archevêque Leidrade (ami d'Alcuin), du diacre Florus, puis d'Agobard. Après le traité de Verdun et la succession de Charlemagne, la ville est officiellement divisée entre deux de ses petits-fils. La rive droite de la Saône revient à Charles le Chauve, la presqu'île à Lothaire. Toutefois, dans les faits, cette division ne survit pas à l'influence de l'archevêque, qui unifie de fait les deux rives sous sa seigneurie, sous la souveraineté de l'empereur Lothaire. Après la courte période carolingienne, un voile d'ombre, provoqué par la raréfaction des sources disponibles, obscurcit à nouveau l'histoire de Lyon.

Visage de Lyon

Durant cette période, Lyon n'évolue guère topographiquement par rapport aux siècles précédents[78]. Le centre urbain principal est toujours la rive droite de la Saône, compris entre Saint-Laurent de Choulans au sud et Saint-Paul, au nord. Il existe aussi des îlots d'habitants autour de Saint-Just et Saint-Irénée, sur la colline de Fourvière, ainsi que sur la presqu'île. Sans documentation, il est impossible de chiffrer la population à cette époque[79].

Renaissance carolingienne à Lyon

Si les limites de la ville ne bougent pas, celle-ci se transforme. Ainsi, Leidrade crée deux écoles pour élever le niveau intellectuel et moral des clercs de la cité. La première, l'école des chantres, ou schola cantorum, est destinée à enseigner le chant selon le rite du Palais, la liturgie utilisée à la cour de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, elle-même largement inspirée par celle de Rome. La seconde, la schola lectorum, est destinée à initier à la lecture et à la compréhension des textes sacrés. Le but est d'assurer une liturgie de bon niveau[80]. Ces deux écoles sont un succès et établissent les bases intellectuelles de la ville pour les siècles suivants. Dans le même temps, Leidrade réorganise un scriptorium qui produit des ouvrages qui, provenant pour beaucoup de la collection de Florus, sont en partie parvenus jusqu'à nous[N 6] ; des textes scripturaires, des ouvrages des Pères de l'Église, en particulier saint Augustin, dont il semble que l'œuvre soit présente à Lyon à cette époque, des œuvres de saint Jérôme, de Grégoire de Nazianze, de Bède le Vénérable, une loi wisigothe[82].

Agobard et Leidrade tentent également d'améliorer l'observance des règles suivies par les religieux de la région ; ils introduisent la réforme canoniale mise en place par Charlemagne. Cinq chapitres de chanoines sont ainsi signalés à Lyon dans le Livre des confraternités de l'abbaye de Reichenau : les chapitres cathédraux de Saint-Étienne, qui prend plus tard le vocable de Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Just, Saint-Nizier et Saint-Georges[83].

La création des chapitres de chanoines a dû modifier l'équilibre de la population. Les constructions qui ont obligatoirement suivi cette réforme — réfectoires, cloîtres et dortoirs — ont eu certainement une emprise importante au sol. Si les fouilles n'ont pas révélé d'expansion topographique sur le moment, ces nouveautés expliquent que l'expansion future de la cité se soit faite sur la rive gauche de la Saône ; cette extension n'ayant lieu qu'après le Xe siècle[84].

Lyon et les puissants

Si le visage de Lyon demeure immobile, les cadres institutionnels bougent : le pouvoir religieux impose fermement son autorité sur la ville. Pendant cette période, les archevêques dirigent dans les faits la cité située trop loin des centres de pouvoir pour que les différents rois qui l'ont en leur possession puissent la contrôler réellement. Certains se permettent même de s'insérer dans les grands conflits de leur temps[85].

Ainsi, l'archevêque Agobard prend part aux soubresauts du monde carolingien. Jugeant néfaste la coexistence de législations différentes, il demande à Louis le Pieux, fils de Charlemagne, de placer les Lyonnais sous les mêmes règles juridiques que les Francs, et d'abroger ainsi la loi Gombette, qu'il juge barbare. Il vise ainsi, notamment, le duel judiciaire[86]. Par fidélité à ce qu'il considère comme les principes carolingiens, il soutient la révolte des fils de l'empereur[87], ce qui lui vaut d'être déposé lorsque Louis le Pieux, en 834, revient au pouvoir et convoque le concile de Thionville de 835. Le siège épiscopal est alors géré par le liturgiste Amalaire. Mais le clergé de Lyon, resté fidèle à son archevêque et, soudé derrière le diacre Florus, mène la vie dure à l'arrivant. En 838, à la suite de la réconciliation de Lothaire et de son père Louis le Pieux, Agobard retrouve son poste et fait condamner les innovations liturgiques de son remplaçant lors du synode de Quierzy, la même année[88]. À la mort de l'empereur Lothaire en 855, la souveraineté passe à son dernier fils, Charles roi de Provence (et Bourgogne cisjurane).

Durant le IXe siècle, l'élite religieuse lyonnaise est plus proche des souverains que de la ville. Ainsi, Rémi Ier est archichapelain du roi Charles de Provence. Aurélien figure au premier rang de ceux qui conférèrent la royauté au duc Boson lors de l'assemblée de Mantaille en 879. Peut-être est-ce même lui qui le sacre à Lyon. La ville reste donc très liée à la noblesse de Bourgogne, comme l'atteste le fait que Burchard I et Burchard II appartenaient tous deux à cette famille royale. Le second fut ainsi archichancelier de son demi-frère Rodolphe III. En 863, à la mort de Charles de Provence, l'administration de la ville est confiée à Girart de Roussillon, comte de Vienne, l'ancien mentor de Charles, qui tente de prendre son autonomie comme duc de Lyon sous la souveraineté du frère de Charles, Lothaire II ; à la mort de Lothaire II en 869, la souveraineté passe à leur oncle Charles le Chauve, roi de France, qui chasse Girart de la ville en 870. La souveraineté devient donc française sous Charles le Chauve († 877) et son fils Louis le Bègue († 879). Mais Boson, comte et duc de Lyon-Vienne, beau-frère de Charles le Chauve et neveu de Lothaire II, l'incorpore en 879 au Royaume de Provence qu'il a recréé à son profit en octobre 879 à Mantaille ; cependant, Boson échoue dès 880/882 et la souveraineté française se remet vite en place (Carloman, Charles le Gros) ; pourtant le fils de Boson, Louis l'Aveugle, retrouve en 890 à Valence le royaume paternel, avec Lyon, jusqu'à sa mort en 928 ; le roi de France Raoul (neveu de Boson et cousin germain de Louis l'Aveugle) semble récupérer ensuite le Lyonnais et le Viennois, que Louis IV d'Outremer abandonne en 942 à son gendre Conrad le Pacifique de Bourgogne : Lyon fait alors partie du royaume des Deux-Bourgognes (ou d'Arles) jusqu'en avril 1312, date du rattachement au royaume de France. Les errements d'une souveraineté lyonnaise bien chaotique montrent bien la position ambiguë de Lyon, entre France et Bourgogne. Les comtes ou ducs de Lyon eux-mêmes (par exemple Bernard Plantevelue puis son fils Guillaume le Pieux, gendre de Boson ; Hugues le Noir, duc de Bourgogne, frère du roi Raoul et neveu de Boson) ne cessent d'intervenir dans ces deux royaumes. Dans le même temps, signe de féodalité, l'ancien Duché de Lyon se morcelle en comté de Vienne, comté du Lyonnais, puis comté du Forez et seigneurie du Beaujolais. C'est l'époque où l'Église de Lyon accroît considérablement ses biens grâce à ses archevêques, Burchard Ier et Burchard II, parents des rois de Bourgogne[84].

En 1032, le royaume d'Arles est légué par son dernier roi Rodolphe III de Bourgogne à Conrad II le Salique empereur du Saint-Empire romain germanique. Par la suite, la ville est administrée par ses évêques, relevant au temporel de l'Empereur, roi d'Allemagne, d'Italie et de Bourgogne, par l'intermédiaire de l'archichancellerie de Bourgogne. Ces événements politiques se déroulent dans un climat d'insécurité lié à de nombreuses invasions. Les IXe et Xe siècles sont de nouveau une époque de raids de pillages : les Normands remontent le Rhône et sont arrêtés en 860 à Valence par Girart de Roussillon. En 911, les Hongrois ravagent la Bourgogne, les Sarrasins s'installent dans le massif des Maures jusqu'en 975, et multiplient les expéditions par les routes des Alpes. En définitive, cette période voit les archevêques rester largement indépendants d'un pouvoir royal lointain ou affaibli[89]. Même si les sources documentaires ne permettent pas d'établir clairement les modalités de cette domination, elle semble sans contestation. Cela change lors du siècle suivant, avec l'avènement de puissantes dynasties de comtes locaux[90].

XIe et XIIe siècles

Lyon, au cœur du Moyen Âge, est une cité largement indépendante et dominée par les forces ecclésiastiques locales. Se développant lentement, elle est marquée par un immobilisme intellectuel et institutionnel.

Évolution urbaine

Durant ces deux siècles, Lyon ne s'agrandit guère, mais se remodèle et se modifie[91]. Peu portée par les mouvements d'enrichissement de l'artisanat et du commerce, la cité se contente des possessions foncières de ses maîtres religieux pour se développer. Ceux-ci sont actifs et entament de nombreuses constructions[92].

Nouveaux édifices

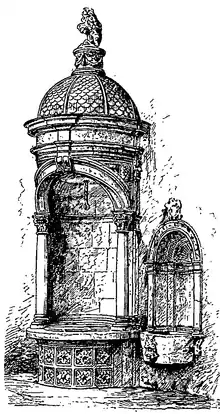

Pour sa défense et dans le cadre de sa croissance urbaine, Lyon se dote de plusieurs équipements durant cette période. Le château de Pierre Scize, dont la construction est entamée au début du XIe siècle probablement durant l'épiscopat de Burchard II de Lyon, permet de surveiller l'arrivée nord de la ville et la Saône. Renaud II de Forez, fin XIIe siècle le rénove et s'y installe durablement. Après lui, les prélats lyonnais en font une demeure régulière[91]. Après les assauts des comtes du Forez en 1162, Guichard de Pontigny établit un rempart autour du quartier canonial de Saint-Jean. Doté de solides murs et de deux tours, il est percé de plusieurs portes dont la plus importante, la Porte-froc, se situe dans l'alignement de l'actuelle rue Saint Jean. Cet ensemble religieux est alors nommé le « Grand Cloître »[93]. Au début du XIe siècle, la construction d'un pont de pierre sur la Saône est entamé. Il est achevé sous l'archevêque Humbert en 1070 et permet le développement de la presqu'île. Il relie le quartier du Change à celui de Saint-Nizier. Assez étroit (environ 7 mètres), il supporte dès l'origine sur les premières arches des maisons dotées d'étages et abritant des boutiques au rez-de-chaussée[94].

À la fin du XIIe siècle, une clôture dotée d'un fossé est édifiée au nord de la presqu'île, percée de la porte Saint-Marcel. De nombreuses constructions religieuses apparaissent également dans la capitale rhodanienne à cette époque. Les chapelles Sainte-Marie et Saint-Thomas sont édifiées à Fourvière, tandis que Notre-Dame de la Platière, une nouvelle collégiale, est fondée sur la rive droite de la Saône. Mais dans le domaine de l'architecture ecclésiastique, la majeure partie des chantiers ouverts sont des rénovations ou des transformations[95].

Rénovations du patrimoine religieux lyonnais

Beaucoup d'édifices menacent ruine, ne sont plus adaptés ou sont l'objet d'une volonté d'embellissement. L'église abbatiale de l'île Barbe est rénovée vers 1070, celle d'Ainay[96] à la fin du XIe, Saint-Pierre début XIIe et Saint-Paul au cours du XIIe siècle. L'église Saint-Just, devenue trop petite, est remplacée durant les XIIe et XIIIe siècles par une nouvelle, la troisième depuis le IVe siècle, devenant ainsi la plus grande de la ville après la cathédrale Saint-Jean. Le plus gros chantier est celui de la reconstruction de cette dernière, entamé dans les années 1170 par l'archevêque Guichard de Pontigny. Immense travail, il se poursuit durant les siècles suivants[97].

Avancée urbaine

Les seuls quartiers sur lesquels il est possible de distinguer une extension du bâti sont ceux de la Croix-Rousse et de Saint-Paul. À ces endroits, la population qui s'installe est suffisamment importante pour imposer la création de deux nouvelles paroisses[98].

Vie politique

L'histoire politique de la ville de Lyon sur ces deux siècles reste, pour la majorité des événements, locale, et peu en prise aux soubresauts internationaux. Les dirigeants de la ville ne sont mêlés que de loin aux luttes entre rois, entre l'empereur et le pape ou aux premières croisades. Par ailleurs, cette histoire reste relativement linéaire, avec sur toute la période un conflit entre des maîtres de la cité solidement installés, l'Église de Lyon, et des prétendants cherchant à la réduire, essentiellement les comtes de Forez.

Seigneurs de Lyon : l'Église

Durant les XIe et XIIe siècles, les archevêques dirigent sans partage la ville[99]. Le plus souvent indépendants des grandes puissances, ils sont élus de manière régulière par le chapitre cathédral dans la majorité des cas ; ceux pour lesquels il y eut une pression n'ont pas aliéné la cité entre les mains d'une puissance étrangère[100].

Les pouvoirs de police et de justice sont entièrement entre les mains de l'archevêque. Il défend fermement ses privilèges de seigneur (justice, coutumes, péages, droit de battre monnaie) contre ceux qui tentent de les lui contester, en premier lieu les comtes de Forez. Lui, et les différents chapitres lyonnais, possèdent l'ensemble du sol de la cité, qui relève de la directe. Par ailleurs, ils tiennent de vastes terres dans les environs de Lyon qui, bien gérées, drainent de solides revenus vers la cité et les institutions ecclésiastiques. Ainsi, l'archevêque possède des terres dans les Monts d'Or et entre les vallées de la Brévenne et du Gier. Les chanoines d'Ainay sont bien pourvus dans la basse vallée d'Azergues, et au sud-est immédiat de Lyon. Les moniales de Saint-Pierre tiennent des terres dans le Bas-Dauphiné. Enfin, le chapitre de l'Île Barbe développe ses fiefs dans le sud des Dombes, le Forez et la Drôme[101].

Le prestige du trône épiscopal se trouve également renforcé par une nouvelle distinction : Gébuin reçoit de la part de Grégoire VII le titre (ou sa confirmation) de primat des Gaules. Cette distinction donne à son titulaire une prééminence sur les territoires des quatre provinces romaines délimitant la Gaule à l'époque : Lyon, Rouen, Tours et Sens. Il n'est accepté qu'à Tours, l'archevêque de Sens, soutenu par le Roi de France, refusant cette primauté, allant jusqu'à la réclamer pour lui-même. Toutefois, cette distinction reste très théorique, elle n'accorde pas de pouvoirs juridiques ou institutionnels. Ainsi, durant un siècle, aucun archevêque lyonnais ne décide de la faire figurer dans sa titulature[102].

L'archevêque n'est toutefois pas la seule force politique à Lyon. Il trouve face à lui les chanoines des plus grands chapitres de la ville, et surtout du premier d'entre eux : celui de Saint-Jean[103]. Ces chanoines possèdent une fortune foncière importante, des droits seigneuriaux notables et ne veulent pas se laisser réduire par un évêque trop entreprenant. À partir du XIIe siècle, le chapitre cathédral, composé essentiellement de nobles, constitue un corps puissant qui compte de plus en plus dans la politique locale. Ainsi, même si les chanoines doivent tous jurer fidélité à l'archevêque, ce dernier doit lui aussi, avant d'entrer en fonction, jurer devant le chapitre d'observer tous les engagements de ses prédécesseurs, les statuts de l'Église de Lyon, d'accepter les franchises et immunités du chapitre[104].

Lutte contre les comtes du Forez

Durant tout le XIe, la dynastie du Forez mord et ronge les terres et droits de l'archevêché dans son aire d'influence. Les comtes profitent des moments d'affaiblissement de l'institution ou des prélats, telle la vieillesse de Burchard II dans les années 1020. Le point d'orgue de cette politique est la tentative infructueuse de Géraud II dans les années 1035–1040 d'installer son fils sur le trône archiépiscopal[105],[106]. En 1076, un accord est signé lors du plaid de Tassin entre l'archevêque Humbert et le comte Artaud II[107]. Il prévoit le partage entre les deux puissances de certains droits (de péage notamment) et la frappe de la monnaie est reconnue comme prérogative exclusive de la puissance épiscopale[108],[109].

Après cet accord, et durant une longue période, la lutte entre les deux partis se calme, en partie à cause des problèmes internes de chacun d'entre eux. Mais les oppositions s'exacerbent à nouveau au milieu du XIIe siècle. La Bulle d'or octroyée par Frédéric Barberousse à l'archevêque Héraclius de Montboissier en 1157 rompt de fait l'accord de Tassin, en restituant à ce dernier l'ensemble des droits sur la ville de Lyon. Les deux forces se dressent l'une face à l'autre et une bataille a lieu l'année suivante à Yzeron, qui voit l'armée de l'archevêque battue par celle de Guy II. Des négociations s'ouvrent pour résoudre le conflit et n'aboutissent pas. Excédé, en 1162, le comte de Forez prend Lyon, poussant Héraclius à la fuite[110]. Ce dernier se réfugie auprès de l'empereur, qui ordonne à son féal Gérard comte de Mâcon de l'aider à reprendre sa ville, ce qui est chose faite en 1163[111]. Dans le même temps, le comte du Forez, lui, se tourne vers le roi de France pour obtenir un arbitrage favorable, au point de lui rendre hommage en 1167[112],[113].

Un accord est rendu sous le contrôle du pape Alexandre III, représenté par l'archevêque Pierre II de Tarentaise, en 1167, qui prévoit la gestion de la ville de façon conjointe par les deux parties[114]. Inapplicable, il est remplacé très vite par un autre, en 1173, connu sous le nom de « Permutatio ». Celui-ci prévoit l'abandon par le comte de toutes ses prétentions sur Lyon, tandis que l'archevêque lui laisse le pouvoir sur de nombreuses terres qu'il possédait dans le Forez ou dans des zones limitrophes[115],[116].

Faible développement économique de la ville

Durant les XIe et XIIe siècles, la ville ne connaît pas d'évolution de son économie. L'essentiel du commerce des marchés se limite à des produits locaux, achetés et vendus par des Lyonnais. Le grand commerce ne passe pas encore par la cité, en raison notamment de l'absence de pont sur le Rhône, ou de foires. En définitive, encore au début du XIIIe siècle, l'économie lyonnaise est de type seigneuriale, drainant vers la cité les productions des campagnes environnantes, à destination surtout des grandes puissances religieuses[117].

Vie religieuse : un certain conservatisme

À l'orée du nouveau millénaire, l'Église de Lyon a sacrifié aux errances de son temps ; la plupart des chanoines ne vivent plus en communauté et sont très éloignés des idéaux de la réforme grégorienne qui arrive. Plusieurs papes enjoignent aux membres des différents chapitres de se réformer dans l'esprit des règles des saints fondateurs, dont le pape Grégoire VII qui leur adresse une lettre officielle le . Ces différentes remontrances n'ont que peu d'effets dans la cité lyonnaise[102], qui ne suit pas le mouvement réformateur comme celui du Languedoc[118]. Au contraire, les chapitres principaux renforcent leur organisation et leurs usages, poursuivant leur enrichissement. Deux autres établissements, plus récents et moins influents, reprennent, eux, vie commune et idéal de pauvreté. Symptomatiquement, ils sont issus de la volonté des deux prélats réformateurs qu'a connus Lyon sur cette période. Le premier, Notre-Dame de la Platière, est imposé par Gébuin, sur la Presqu'île. Il reste très modeste. Le chapitre de Saint-Irénée, réformé par Hugues de Die, ne pèse pas non plus d'un grand poids dans la vie religieuse lyonnaise[119].

Cet immobilisme lyonnais dans le domaine religieux se ressent également dans la stagnation des centres intellectuels dans la ville. Les bibliothèques des églises ou cathédrales sont maigres, un seul évêque lègue des manuscrits à la cathédrale durant les deux siècles[120]. Nulle université n'est fondée sur cette période[121]. Les clercs lyonnais, par ailleurs, ne produisent aucune œuvre littéraire connue, et seules les poésies de la prieure de la chartreuse de Poleteins en Dombes, Marguerite d'Oingt, sont connues[122].

Ce conservatisme est peut-être l'une des causes de l'apparition du mouvement vaudois dans la ville[123], et celle-ci doit dans tous les cas être interprétée dans ce contexte[124]. Malgré le peu de documents sur l'histoire proprement lyonnaise de Vaudès et de ceux qui l'ont suivi, il est significatif qu'un élan de retour à la pauvreté apostolique prenne naissance à Lyon à cette époque. Vers 1170–1173, Vaudès se débarrasse de sa fortune en dotant sa femme et ses filles, et donne le reste aux pauvres. Puis il se met à prêcher dans les rues en mendiant son pain. Des disciples le rejoignent peu à peu et des membres du clergé se plaignent de lui. À l'origine, les « pauvres de Lyon » sont protégés par l'archevêque Guichard de Pontivy, un prélat favorable à la réforme grégorienne. Soucieux d'orthodoxie, Vaudès et les siens vont en 1179 au concile de Latran où ils obtiennent l'approbation par Alexandre III de leur mode de vie. En revenant, ils reprennent leurs prêches, s'attirant l'inimitié de nombreux chanoines, et particulièrement de ceux du chapitre cathédral. À la mort de Guichard, ces derniers élisent à sa place un homme plus éloigné des idéaux réformateurs, Jean Belles-mains, qui expulse aussitôt Vaudès et les siens en 1183. Après cet épisode fondateur, il n'est plus jamais question des « pauvres de Lyon », comme ils se nomment eux-mêmes, dans la ville[125].

Long XIIIe siècle lyonnais

Durant cette période, qui va grossièrement de 1200 à 1320, Lyon va évoluer rapidement, sur les plans religieux et institutionnels, sous la pression conjuguée de forces internes et externes. La cité sort ainsi d'un certain immobilisme intellectuel et, tout en tombant sous la domination du roi de France, acquiert un régime municipal équivalent à celui des cités environnantes. La date de 1320 est clairement un basculement pour l'histoire de la ville. Pour l'historien Jacques Rossiaud, « Le traité de 1320 partage historiquement le Moyen Âge lyonnais »[126].

Évolution topographique et démographique

Au XIIIe siècle, la population de la ville croît enfin franchement. Cela se voit à plusieurs indices indirects, les sources écrites ne permettant pas de quantifier le phénomène. En premier lieu, l'extension du bâti urbain dépasse largement les nécessités d'un simple accroissement naturel des habitants de la cité. Par ailleurs, le nombre d'hôpitaux augmente nettement, passant de cinq à douze pendant le siècle. Une autre indication est l'installation d'un grand nombre de couvents d'ordres nouveaux qui accompagnent l'avancée de l'urbanisation, surtout pour les ordres mendiants. Enfin, et même si sa construction subit bien des aléas, le pont sur le Rhône est à coup sûr un facteur de développement[127].

Cette croissance démographique n'a pas lieu dans les parties les plus anciennes de la ville, sur la rive droite de la Saône, mais pour l'essentiel sur la presqu'île, qui connaît un lotissement important et plusieurs aménagements[128]. Ainsi, le sol de celle-ci, qui appartient pour la plus grande part à l'abbaye d'Ainay, bénéficie de l'intérêt bien compris des chanoines de cette dernière. De nombreuses terres agricoles sont bâties, leur fournissant des revenus bien supérieurs. La rive gauche du Rhône, quant à elle, ne bénéficie pas encore d'un quelconque essor urbain, à part quelques points isolés. Le plus grand chantier de la ville est la construction de la cathédrale Saint-Jean. Entamé au XIIe siècle, le travail se poursuit, avec l'édification de travées, de verrières et des deux rosaces du transept[97].

L'autre grande affaire urbanistique du XIIIe siècle lyonnais est la construction d'un pont sur le Rhône. Commencé à la fin du XIIe siècle, le premier pont de bois est abîmé par le passage des croisés en 1190[129]. Il est réparé, toujours en bois. La construction d'un second pont, en pierre, est décidée à la fin du XIIIe siècle[130]. Le chantier est financé par des dons, des legs et des offrandes faites à la chapelle édifiée à l'extrémité du pont sur la rive gauche[131],[132].

Timide essor économique

L'économie lyonnaise du XIIIe siècle est, comme par le passé, dominée par les échanges locaux. Les tarifs des péages, dont l'examen entre 1277 et 1315 montre la continuité dans l'extrême faiblesse des produits d'exportation lointaine, comme le prouve l'accord de 1193 entre l'archevêque et les bourgeois, pour lequel ses derniers se battent afin de diminuer les taxes touchant les produits de consommation courante ; l'essentiel des produits vendus ou achetés à Lyon sont destinés à la consommation de la ville et des environs immédiats[133],[134]. Cette économie est fortement dépendante des voies fluviales, utilisées autant que possible. Elle génère des installations importantes en bord de fleuve, de véritables ports spécialisés naissent et une lutte intense naît entre les différents religieux lyonnais pour le contrôle des taxes liées à cette activité (le droit d'épave). L'action des hommes d'Église sur le développement économique se voit aussi dans la modification des systèmes agricoles. En premier lieu, le vignoble progresse nettement durant ce siècle sur les berges du Rhône et de la Saône, entre Anse et Givors jusqu'à atteindre 30 % des terres cultivées à certains endroits, comme Saint-Genis-Laval. Ensuite, la rive gauche du Rhône se spécialise dans l'élevage, notamment le pays du Velin[135].

En ville, les principaux corps de métier, qui s'organisent tout au long de ce siècle sont les mêmes que dans les grandes villes de l'époque : ceux liés à l'alimentation, au textile et au cuir. Le grand commerce fait des tentatives épisodiques pour s'implanter à Lyon. Il est aidé par la construction du pont sur le Rhône, et par les activités religieuses telles que le séjour du pape ou l'organisation de conciles qui attirent argent et corps de métier très spécialisés. Mais ces opportunités ne sont pas saisies par les marchands lyonnais, qui retournent à leurs activités locales une fois les événements passés. Les circulations des commerçants au long cours qui passent majoritairement plus à l'est, ne sont modifiées que marginalement. Les grands marchands lyonnais de l'époque sont Ponce de Chaponay, qui fait fortune loin de sa ville natale et la famille De Fuers, qui s'enrichit dans le commerce de la fourrure et prête de l'argent à Henri III d'Angleterre[136],[137].

Pouvoir lyonnais au XIIIe siècle

Les institutions de la ville restent immobiles durant cette période, contrairement à ce qui se fait dans une grande partie des villes médiévales. Il faut des décennies de lutte entre les forces ecclésiastiques et bourgeoises pour qu'une charte donne à ces derniers un vrai pouvoir politique. C'est au prix de l'indépendance de la cité, qui passe sous le giron du roi de France.

Pérennité du pouvoir ecclésiastique

La zone d'influence politique des seigneurs de Lyon, c'est-à-dire l'archevêque et les chanoines-comtes de Saint-Jean, qui gouvernent conjointement, est restreinte. Ils possèdent peu de places fortes loin du comté du Lyonnais lui-même. Mais à l'inverse, ils sont tout-puissants au sein de celui-ci, excepté dans les environs de Tarare, où l'abbaye de Savigny règne largement[138]. Ce pouvoir est autant un pouvoir politique qu'économique. Les seigneurs de Lyon possèdent la plupart des châteaux, siège de la haute justice, et tiennent en lien vassalique un grand nombre de familles nobles locales. Cette domination seigneuriale implique un drainage vers Lyon de grandes quantités de revenus : redevances foncières, taxes sur les marchés et foires, sur les fours, les moulins, les pressoirs[139].

Ce siècle est une période de prospérité pour les seigneurs ecclésiastiques lyonnais. Ils profitent des visites de plusieurs papes (Innocent IV y séjourne, Clément V y est couronné, Jean XXII y est élu) et des conciles (1245 et 1274), pour obtenir des faveurs. Ils utilisent leur fortune et les difficultés des nobles pour arrondir leurs possessions. Ils améliorent méthodiquement l'administration de leurs biens, du point de vue fiscal, militaire comme judiciaire. Pour cela, ils perfectionnent le système de l'obéance[104],[140]. Soucieux de tenir en main leurs hommes, ils sillonnent régulièrement leurs juridictions, séjournant dans leurs châteaux pour y rendre justice et vérifier les comptes[119].

Mais cette puissance commence à être contestée de l'intérieur de la ville par les bourgeois qui tentent de trouver une place dans l'administration de leur cité. Pour préserver leur domination, les chanoines ferment progressivement l'accès aux institutions maîtresses, les chapitres de Saint-Jean et de Saint-Just. La cooptation devient la règle, entre des familles bientôt toutes nobles, et un numerus clausus est instauré. Selon Michel Rubellin, « les neveux siègent à côté des oncles en attendant de prendre leur place »[141]. Cette fermeture est autant tournée contre le patriciat urbain, que contre les chanoines imposés de l'extérieur soit par des papes de passage, soit par des archevêques venus de l'extérieur du microcosme lyonnais. Les bourgeois lyonnais se tournent alors vers l'Église de Saint-Nizier, qui obtient en 1306 un chapitre de l'archevêque Louis de Villars, mais cette église n'a pas le prestige et le pouvoir des anciennes fondations[119].

Émergence du pouvoir bourgeois

L'élite laïque lyonnaise se regroupe durant le XIIIe siècle pour acquérir autonomie et droits face aux forces traditionnelles de la ville. Uniquement composée de bourgeois, elle est dominée par une grosse dizaine de familles, présentes jusqu'à la fin du Moyen Âge. Ces bourgeois sont des marchands, principalement drapiers et pelletiers, et des hommes de loi. Ils pratiquent le commerce de l'argent à différentes échelles, prêtant surtout aux ecclésiastiques et aux institutions religieuses. Ils résident dans de solides maisons, mais dont ils ne peuvent être propriétaires, le sol appartenant entièrement aux chapitres traditionnels. Ils se concentrent essentiellement dans deux quartiers : Saint-Paul et Saint-Nizier. L'église de ce dernier est le point de ralliement principal des bourgeois pendant leur lutte contre l'Église lyonnaise, de même que la chapelle Saint-Jaquême située en face. L'histoire de l'obtention de leur consulat s'étend tout au long du siècle, et peut être séparé en plusieurs étapes[141].

Un premier soubresaut a lieu pour secouer la tutelle canoniale et épiscopale à la fin du XIIe siècle. Un accord entre les bourgeois et l'archevêque est signé en 1193. Destiné à limiter l'arbitraire dans les droits et taxes perçus par les seigneurs ecclésiastiques, il n'a pas de succès notable, des abus déclenchant rapidement des protestations[142].

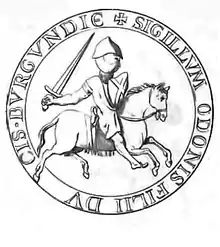

Un deuxième épisode survient donc. En 1206, l'archevêque Renaud II de Forez octroie une charte aux lyonnais reprenant les dispositions de 1193, preuve de leur mauvaise application. Mais deux ans après, les habitants et les bourgeois se révoltent, protestant contre de nouveaux abus. Ils s'arment, s'organisent en association jurée, élisent des représentants, dressent une barricade sur le pont de la Saône et font appel au pape Innocent III. Renaud réagit brutalement, mais ne parvient pas à instaurer le calme. Il doit faire appel au duc de Bourgogne Eudes III, qui parvient à mater les bourgeois. Il arbitre en imposant à Renaud le respect des chartes précédemment accordées. L'archevêque remporte toutefois la partie, les Lyonnais étant toujours privés de franchises politiques, alors que les villes alentour en sont dotées progressivement[142].

Le pouvoir lyonnais est également convoité par les familles nobles du chapitre cathédral. Profitant de la faiblesse du trône épiscopal dans les années 1230 et 1240, elles tentent de se soustraire de sa juridiction, et d'obtenir le partage de la justice temporelle, alors entièrement tenue par le sénéchal de l'Église. Elles échouent, trouvant sur leur chemin des bourgeois peu désireux de voir la justice dont ils dépendent passer entre les mains des chanoines[143].

La crise entre les trois parties éclate entre 1267 et 1274. La renonciation du siège épiscopal par Philippe Ier de Savoie ouvre un vide de quatre ans, que tente d'utiliser le chapitre pour gagner des pouvoirs temporels. À la suite de l'arrestation par leurs hommes d'un bourgeois en 1269, les Lyonnais réagissent violemment. Ils s'arment, prennent d'assaut le cloître Saint-Jean, celui de Saint-Just où se sont réfugiés les chanoines du chapitre cathédral, pillent les environs. Ces violences sont autant le fait du menu peuple que des bourgeois, unis au sein de sociétés de solidarités confraternelles. Une trêve est conclue en juin 1269, mais la situation est toujours explosive. Le pape et le roi (par l'intermédiaire du bailli de Mâcon) interviennent pour rétablir le calme et trouver des compromis, qui tardent à venir. Le roi de France Philippe III obtient à la demande des bourgeois la garde de la ville, en attendant l'élection d'un archevêque. Lorsque ce dernier, Pierre de Tarentaise arrive, il reçoit de la part du roi comme du pape de grands avantages, au détriment du chapitre cathédral. Il doit, par contre, se reconnaître vassal du roi de France. Il s'agit de la première fissure sérieuse à l'indépendance de Lyon[144].

Durant les décennies suivantes, les chanoines tentent à nouveau d'obtenir des pouvoirs sur la justice séculière et des accords sont trouvés avec l'archevêque. Cela mécontente fortement les bourgeois, qui s'organisent pour protester. Ils demandent à nouveau de l'aide à l'extérieur, en s'adressant tantôt au comte de Savoie Amédée V tantôt au roi de France. Le premier prend la ville sous sa garde dans les années 1280, bloquant certaines décisions épiscopales. À partir des années 1290, c'est le roi qui reprend la main. Il nomme un émissaire sur place, le gardiateur[145].

Finalement, dans les premières années du XIVe siècle, le roi Philippe le Bel parvient, après de nombreuses péripéties, à prendre définitivement pied dans la ville[146]. Il fait ainsi une entrée solennelle le 13 mars 1311. En 1312, le rattachement de Lyon au royaume de France est reconnu au concile de Vienne par l'acceptation de l'archevêque Pierre de Savoie du Traité de Vienne, sans que l'empereur proteste ; l'ensemble des Lyonnais doit alors jurer fidélité au roi de France[147]. Par deux accords en 1320, l'archevêque retrouve certes entièrement la justice de première instance, mais il accorde aux bourgeois la charte dite de la « Sabaudine », qui établit un consulat[145].

Le début du XIVe siècle est le moment où Lyon bascule définitivement dans le royaume de France, perdant ainsi sa place particulière, à la marge des grandes puissances de l'Europe médiévale. Dans le même temps, avec la prise de pouvoir de la bourgeoisie, la cité perd sa spécificité institutionnelle d'avoir un ecclésiastique tout puissant à sa tête.

Religion à Lyon au XIIIe siècle : transformation et gloire éphémère

Les forces religieuses traditionnelles lyonnaises que sont l'archevêque et les chanoines des principales églises voient leur influence spirituelle se réduire durant le long XIIIe siècle de la cité. Les archevêques, peu en accord avec leur chapitre cathédral, ne peuvent s'appuyer sur lui pour leur ministère paroissial. Par ailleurs, la plupart des prélats de cette époque ont un règne court, empêchant toute continuité spirituelle. Philippe Ier de Savoie, celui qui reste aux affaires le plus longtemps, est un seigneur surtout attaché à défendre les intérêts matériels et politiques de son lignage[148].

Les chanoines sont avant tout des seigneurs gestionnaires de leurs obéances[104]. Le serment d'entrée au chapitre cathédral ne mentionne aucune obligation spirituelle, mais bien la conservation des biens de la communauté. Leur seule action concrète consiste en l'assistance traditionnelle aux pauvres et au service liturgique de la cathédrale. Jaloux de leurs prérogatives scolaires, ils s'opposent longtemps à l'ouverture de toute autre structure éducative, notamment la création de cours de droit à destination des bourgeois, soucieux de formations utiles[149].

Le réveil spirituel de Lyon n'est donc pas le fait de ces deux groupes, mais bien des ordres mendiants qui s'installent à Lyon à cette période. Ils sont bien accueillis par les archevêques et bénéficient souvent de leur libéralité testamentaire. Les premiers sont les Dominicains, qui viennent dès 1218 s'installer sur les pentes de Fourvière, avant de se fixer sur la presqu'île, en 1235, entre les deux ponts, où ils édifient Notre-Dame de Confort. Les Cordeliers s'établissent dans le centre marchand lyonnais, près des berges du Rhône en 1220. Ces deux premiers groupes rencontrent de francs succès[129]. Ils reçoivent de nombreux dons et legs. Au tournant du siècle, les Carmes s'installent au-delà des Terreaux. Ils sont suivis en 1304 par les Clarisses et en 1319 par les Augustins. Même si leurs actions sont mal connues, il est possible de supposer qu'ils influencent fortement le développement du mouvement confraternel lyonnais[150].

Lyon connaît également à cette époque plusieurs moments de gloire, avec l'accueil de deux conciles généraux et la venue de plusieurs papes[151]. Ces moments ne permettent toutefois pas à la cité de prendre un essor religieux particulier.

Le premier concile de Lyon est convoqué en 1245 par le pape Innocent IV. Il a pour but principal la déposition de l'empereur Frédéric II dans le cadre de la lutte entre l'empereur du Saint empire et la papauté. À cette occasion et pour s'éloigner de son ennemi, le pape et toute la curie restent à Lyon durant six ans, jusqu'en 1251. Le deuxième concile de Lyon est convoqué en 1274 par le pape Grégoire X. Les principaux sujets débattus sont la défense de la terre sainte, la réunion des églises d'occident et d'orient, et l'amélioration de l'élection pontificale. En 1305, le pape Clément V est couronné à Lyon. Le choix de la ville est dicté par le roi de France Philippe le Bel, qui entend affirmer son pouvoir sur place et en profite pour venir faire une entrée. En 1316, c'est encore une décision royale qui impose le site de Lyon pour l'élection et le couronnement de Jean XXII[152].

À chaque fois, c'est toujours une volonté extérieure ou une opportunité politique qui dicte les événements, et jamais la volonté des habitants lyonnais. Ces derniers ne retirent que peu d'avantages particuliers de ces moments de gloire éphémères, qui ne déclenchent aucun essor économique ou politique[142].

Fin du Moyen Âge lyonnais (1312-1450)

Lyon lie son sort à la France par sa soumission au roi Philippe le Bel, en 1312 par le traité de Vienne. Elle reste toutefois encore longtemps à la marge des grands conflits de ce temps, ne subissant pas la guerre de Cent Ans. La cité ne connaît pas davantage d'essor économique sur une période qui n'est pour elle, que la continuité d'un long Moyen Âge.

Description topographique

Au début du XIVe siècle, le plateau de Fourvière est rural, revêtu seulement de vignes et de ruines pillées. Il est ceint d'une muraille allant de Pierre-Scize à Saint-Georges, qui est renforcée sur ordre du roi de France Jean le Bon, en 1360. Au sud du plateau se trouve le cloître de Saint-Just ; au centre, celui de Saint-Thomas-de-Fourvière[153].

La ville en rive droite de la Saône est dense et regroupée près de la rivière. Les pentes de la colline et ses pieds sont surtout recouverts de vignes et de vergers. Les maisons sont bâties très près de l'eau, si bien qu'il n'y a pas de place pour un chemin de halage. Ce quartier est, au sud, dominé par le cloître de la cathédrale Saint-Jean. Sa taille coupe la ville en deux, isolant partiellement les quartiers du sud[154] et du nord. En ce lieu, en face du pont, se situe le cœur de la ville : les quartiers du Change et de Saint-Paul. Le premier est un quartier commerçant et de changeurs, qui voit passer tous les voyageurs allant de la Bourgogne, la France ou la Flandre à la Provence ou l'Italie. Du côté de Saint-Paul se concentrent les artisans de bouche, et s'y rendent ainsi tous les fermiers et éleveurs des Monts d'Or et des plateaux du nord-ouest lyonnais. Au-delà, la ville s'arrête à la porte de Bourgneuf, à la boucle de la rivière. Ensuite se situe le quartier de Pierre-Scize, dominé par le château de l'archevêque[155].

Sur la presqu'île, l'urbanisation est hétérogène, avec des espaces de champs, de vergers, de vignes, entrecoupés de pôles lotis. L'enceinte protège depuis Ainay au sud jusqu'aux pieds des pentes de la côte Saint-Sébastien, l'actuelle Croix-Rousse. La densité de population est impossible à estimer, les terriers de l'archevêché ayant disparu. En de nombreux endroits, les édifices religieux ou civils sont rebâtis, l'essor des ordres mendiants lyonnais y étant pour beaucoup. Mais le grand ouvrage de l'époque est surtout la reconstruction complète de l'église Saint-Nizier, portée par son chapitre et sa fabrique à laquelle appartiennent les plus influents bourgeois de la cité. Ainsi, le clocher nord, achevé en 1460, devient le beffroi de la ville. Mais la topographie de la presqu'île est également caractérisée par l'implantation de nombreuses demeures servant de pied-à-terre pour des puissances proches ou lointaines. Même si ces édifices n'ont pas le caractère de palais ou de châteaux, ils servent de points d'urbanisation au sein de ce qui était un immense village fortifié. Le centre de ce village est situé autour de l'église Saint-Nizier, où s'est développé le noyau urbain primitif. Semblable au quartier Saint-Paul, il regroupe les métiers de bouche, une halle et les métiers nobles (drapiers, etc.). Au nord de cette aire, la pente de Saint-Sébastien est vide d'habitants, seulement parcourue par des vignes et des ruines. En haut, des fossés de défense sont établis. À ses pieds, cinq portes marquent symboliquement les limites de la cité, la muraille de défense étant construite en retrait. Ce vieux mur disparaîtra avec la poussée urbaine au XIVe siècle. C'est de ce côté, ou contre la rive du Rhône, toujours à l'extérieur des remparts, que sont concentrées les professions dangereuses, insalubres, et qui ont souvent besoin du fleuve : tuileries, tanneries, forges, etc. De même, de l'autre côté des murs ou près des portes sont regroupés les hôpitaux, destinés à accueillir errants, voyageurs sans toit et miséreux[156].

La berge du Rhône est complètement dégagée, des débarcadères et des moulins amarrés se succédant le long du flot, à l'ombre du mur d'enceinte. Le pont du Rhône, d'abord édifié en bois au XIIe siècle, est dédoublé au siècle suivant en pierre, sans que l'on sache à quelle date le premier pont est démoli[132]. La construction du deuxième ouvrage est très longue[131]. Dans les années 1310, seul le premier pilier est commencé, les finances des religieux, les frères du pont, qui en ont la charge depuis 1185, ne pouvant suivre face aux difficultés. L'ouvrage est alors confié aux cisterciens d'Hautecombe, puis à ceux de l'abbaye de la Chassagne en Dombes[127]. Il faut un siècle pour l'achever, et encore, pas entièrement en pierre, ce qui permet, à l'orée de la Renaissance, une vigoureuse croissance économique[130].

Démographie et difficultés du temps

L'année 1320 est également un jalon important de la ville de Lyon sur le plan démographique. En effet, c'est à cette date qu'a été établi le premier document permettant d'avoir un ordre de grandeur de la population. Les 21 et 22 juin de cette année, une liste des citoyens jurant de respecter les franchises est rédigée, elle fournit 3 000 noms. À partir de ce chiffre, il est possible d'estimer la population lyonnaise à environ 15 000 à 18 000 habitants. Cela situe Lyon au rang de métropole secondaire, telles Arles ou Avignon[157].

À cette date, Lyon commence à connaître une lente décroissance, provoquée par les difficultés frumentaires, les épisodes de peste (à partir de 1347) et les guerres (même si Lyon ne fut jamais au centre des conflits). Le nadir démographique est estimé aux environs des années 1430. Ensuite, la hausse de la population est forte durant le XVe siècle selon un rythme qui varie selon les auteurs[158], pour aboutir à environ 35 000 habitants vers 1520. La première vague de peste, la « mort noire », frappe Lyon en mai 1348. Elle décime la population de la ville et les estimations des contemporains — « Sur trois personnes à peine en demeurait-il une » — semblent à peine exagérées. Entre un tiers et la moitié de la population disparaît lors de cet été. Une première récurrence en 1361 est également dévastatrice, puis les épisodes de peste se répètent périodiquement, plus ou moins violemment jusqu'au XVe siècle[159].

Lyon n'a jamais été pillée, ni même assiégée à cette époque. Les milices de la ville n'ont presque jamais eu à combattre les pillards qui circulaient à cette époque troublée. Les Lyonnais ont par contre à subir les ravages dans les environs, dévastant les champs et propriétés de nombreux notables. Les deux périodes les plus troublées sont entre 1358 et 1368, ainsi qu'entre 1417 et 1444[160].

Une économie encore locale

À partir du XIVe apparaissent des preuves de l'importance des possessions terriennes des bourgeois lyonnais. Lors du recensement de 1388, près de la moitié de ceux-ci possèdent des biens en dehors de la ville. Ces biens ne diminuent pas en nombre durant la période de crise du début du XVe siècle, mais voient seulement leur valeur s'étioler. Au XIVe siècle, les Lyonnais ne font pas d'opérations foncières loin des murailles. La grande majorité d'entre eux jettent leur dévolu sur les paroisses collées à l'ouest de la Saône et du Rhône entre Anse et Givors. La tendance de ces bourgeois est d'investir dans la viticulture, les citadins souhaitant visiblement boire le vin de leur propre vigne, et également éviter les taxes sur cette boisson à l'entrée de la ville[161].

Durant cette période, Lyon ne brille pas par un artisanat particulièrement développé. Il n'y a aucune industrie d'exportation notable, les productions lyonnaises étant uniquement destinées à la région proche. Les professions de changeurs ou d'aubergistes (souvent très liées), sont les seules à bénéficier de la position stratégique de Lyon. Durant une courte période, la présence des papes à Avignon améliore quelque peu le commerce de la vallée du Rhône, mais leur départ remet la cité à sa place de métropole de second rang dans l'espace européen[161].

Le commerce, par voie de conséquence, n'est pas très développé. Peu de marchands étrangers viennent s'installer à Lyon et les marchés locaux ne voient pas la visite de beaucoup de convois au long cours. Les foires, octroyées par le Dauphin le 9 février 1420, ne connaissent pas une grande activité pendant des décennies. Entre 1425 et 1436, elles disparaissent même, et ce n'est pas leur nombre annuel passant de deux à trois en 1445, qui change les choses. Ce sont les modifications des trajets des voies commerciales européennes qui leur donnent un grand lustre et provoquent le basculement de la cité lyonnaise dans la Renaissance, aux alentours des années 1450. Une quatrième foire apparaît en 1463[161].

Vie quotidienne et sociale

Malgré l'apparition des foires et la fin de la construction du pont sur le Rhône, qui crée un flux — certes maigre — de marchands, le rythme de la vie des Lyonnais repose avant tout sur le monde agricole. La veille de la Saint-Jean Baptiste, le jour des renouvellements de contrats, du paiement des échéances est la date la plus importante de la vie économique locale, pas encore concurrencée par des foires saisonnières qui n'ont pas pris leur envol. Le marché du samedi est le principal moment d'animation de la semaine[162].

Les couches les plus pauvres de la société vivent d'un petit lot de terre. Les populations un peu plus aisées sont propriétaires de terres cultivées par un métayer et surveillent attentivement ce qui fonde la plus grande part de leur aisance. Ces deux groupes sociaux étant largement majoritaires, une mauvaise saison et c'est toute la cité qui s'affaiblit. Ainsi, les années 1347–1362 sont une période très dure pour Lyon[163].

L'étude des documents fiscaux permet de mettre en avant une très forte disparité entre les catégories sociales. En 1377, 13 % des contribuables paient 68 % de l'impôt ; en 1446, 16 % des imposables versent 57 % de l'impôt. Le début de prospérité de la ville a ainsi légèrement gommé les inégalités. L'élite lyonnaise est fortunée et puissante[164]. Elle possède de l'argent, un solide patrimoine urbain et des seigneuries. Les familles les plus notables sont les Villeneuve qui possèdent une seigneurie à Yvours, les Chaponay, les Nièvre, les Chevrier, les Fuer à Pollionnay, les Varey à Avanges et Varennes. Ce groupe discute d'égal à égal avec la noblesse, même s'il n'y a pas beaucoup d'unions entre les deux. Ils font construire de hautes maisons, font porter leurs armes à leurs domestiques et mènent une vie sociale faite de largesses aux alliés et de libéralités aux nécessiteux[165].

Sous cette petite élite se trouvent les marchands, encore peu nombreux à cette époque. Mobiles, de fortunes variables et changeantes, ils tentent d'accumuler du capital pour progresser dans la hiérarchie sociale jusqu'à l'élite. Viennent ensuite, dans la structure sociale lyonnaise, les commerçants (hôtellerie, saunerie, ferraterie[N 7]…) et hommes de lois (avocat, notaire, sergent…), qui se confondent avec les artisans qualifiés (doreurs, brodeurs, orfèvres…). Enfin, la masse des lyonnais sont des « affaneurs », des gens qui vivent de travaux ponctuels, glanés de-ci de-là. Certains d'entre eux parviennent à mobiliser un petit capital pour posséder une barque, un lopin de terre ou tenir à ferme un four commun. Mais quelles que soient les époques, ces groupes sociaux ne restent jamais figés, les uns s'enrichissant en une ou deux générations, d'autres tombant dans la gêne[166].

Une cité aux juridictions multiples

Lyon concentre un grand nombre de juridictions, archiépiscopale, capitulaire, seigneuriale, royale[167]. Cela draine des flux financiers importants, suffisants pour faire vivre plus d'une centaine de personnes diverses (gradués, procureurs, clercs, sergents…). L'effectif des notaires est pléthorique pour une ville de cette taille (70 en 1377 et 87 en 1446). Certaines juridictions comprennent tout ce qui touche aux prélèvements. Les seigneuries ecclésiastiques perçoivent les dimes, les cens, et gèrent leurs affaires de manière efficace, avec un personnel spécialisé : juge ordinaire, juge des appeaux[N 8], sergents, coponniers. L'archevêque dirige l'officialité, qui a des compétences dans des domaines très vastes : tutelles, curatelles, affaires matrimoniales et testamentaires. Quatre autres cours — glaive, cloître, cour commune, cour des excès — aux contours flous, s'ajoutent à l'influence ecclésiastique. À ceci s'ajoutent les officiers et les juridictions du roi, qui s'installent peu à peu dans le paysage lyonnais avec la cour des ressorts, prenant progressivement une place importante. Parallèlement, l'influence royale se ressent avec l'extension progressive de l'administration, composé d'une multitude de corps contrôlant les allées et venues, le commerce et les taxes royales[168].

Longtemps, les archevêques et les chapitres des églises importantes tentent de défendre leur influence face à la montée en puissance de la justice royale, parfois de manière violente. Les plus combatifs sont les prélats issus de familles princières, tel Gui de Bourgogne ou Charles d'Alençon, qui ont des connaissances à la cour des Valois. Mais les quelques succès obtenus n'arrêtent pas l'évolution vers la domination royale sur toutes les affaires judiciaires importantes[169].

Vie politique

Avec l'octroi en 1320 par l'archevêque Pierre de Savoie des franchises aux bourgeois, regroupées sous la charte dénommée la Sabaudine, les civils entrent de plain-pied dans la vie politique de la ville. Cette charte institutionnalise un consulat qui gère les affaires de la cité.

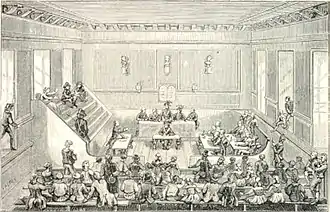

Ce consulat est composé de douze consuls, six « du royaume » et six « de l'empire »[N 9], issus des arts majeurs et renouvelés chaque année. Toutefois, le mode d'élection entérine la constitution d'un groupe oligarchique qui sera souvent en décalage avec des réalités sociales mouvantes. Les consuls se réunissent deux à trois fois par semaine en temps normal, à la chapelle Saint-Jacquême ou chez l'un d'entre eux. Si de nombreux élus sont régulièrement absents, deux membres permanents sont présents : le receveur-secrétaire et le receveur. Les tâches des consuls sont nombreuses et variées. Ils nomment les commissaires pour tenir des domaines particuliers (santé, fortifications, comptabilité) et les membres du service municipal, qui agissent en leur nom auprès des quartiers ou de corps de métier (gardes, charpentiers, mandeurs, trompettes, etc.). Ils expédient une foule de petites affaires, de voirie, d'aumônes, etc. Ils veillent à l'adjudication des fermes, à la tenue de l'impôt, à sa rentrée. Les affaires fiscales tiennent l'essentiel de leur temps[170].

Les impôts (aides, vingtième du vin, deniers mis sus…) sont octroyés annuellement par l'archevêque, et surtout le roi de France, et deviennent progressivement permanents. Ils permettent à la ville d'asseoir ses finances, et, les périodes de conflits passées, de procéder à de multiples dépenses civiles. Car le gros de la dépense consiste en la résolution des questions militaires, qu'il s'agisse de payer des capitaines, de verser des rançons pour éloigner des bandes de pillards ou de rénover des fortifications. Les consuls doivent agir régulièrement en ce domaine. Comme pour d'autres villes, c'est lors des périodes de crise que le consulat se forge une histoire commune et se soude[170]. À partir des années 1360, la région commence à subir les répercussions des guerres franco-anglaises. Les bandes de soldats en maraude (les « tard-venus », notamment) circulent et pillent le Lyonnais. Ils triomphent en 1362 à Brignais d'une armée levée en toute hâte. Les passages de convois militaires sont moins féroces qu'en d'autres endroits, mais ils sont réguliers jusque dans les années 1390. La deuxième période d'insécurité persistante se situe entre 1417 et 1445[171].

La dernière grande affaire du consulat est de subvenir aux besoins alimentaires de la ville. Durant toute la fin du Moyen Âge, la ville n'a pas à souffrir de disette importante, moins en raison de la qualité de la gestion des consuls en ce domaine que parce que la faiblesse de la population citadine rend le bassin d'approvisionnement proche (le Lyonnais proprement dit, la Bresse et la Dombes) suffisant[172].

Orientations politiques et grands événements